Расшифровка Младший подчиненный отряд: писатели как одна из каст внутри советской иерархии

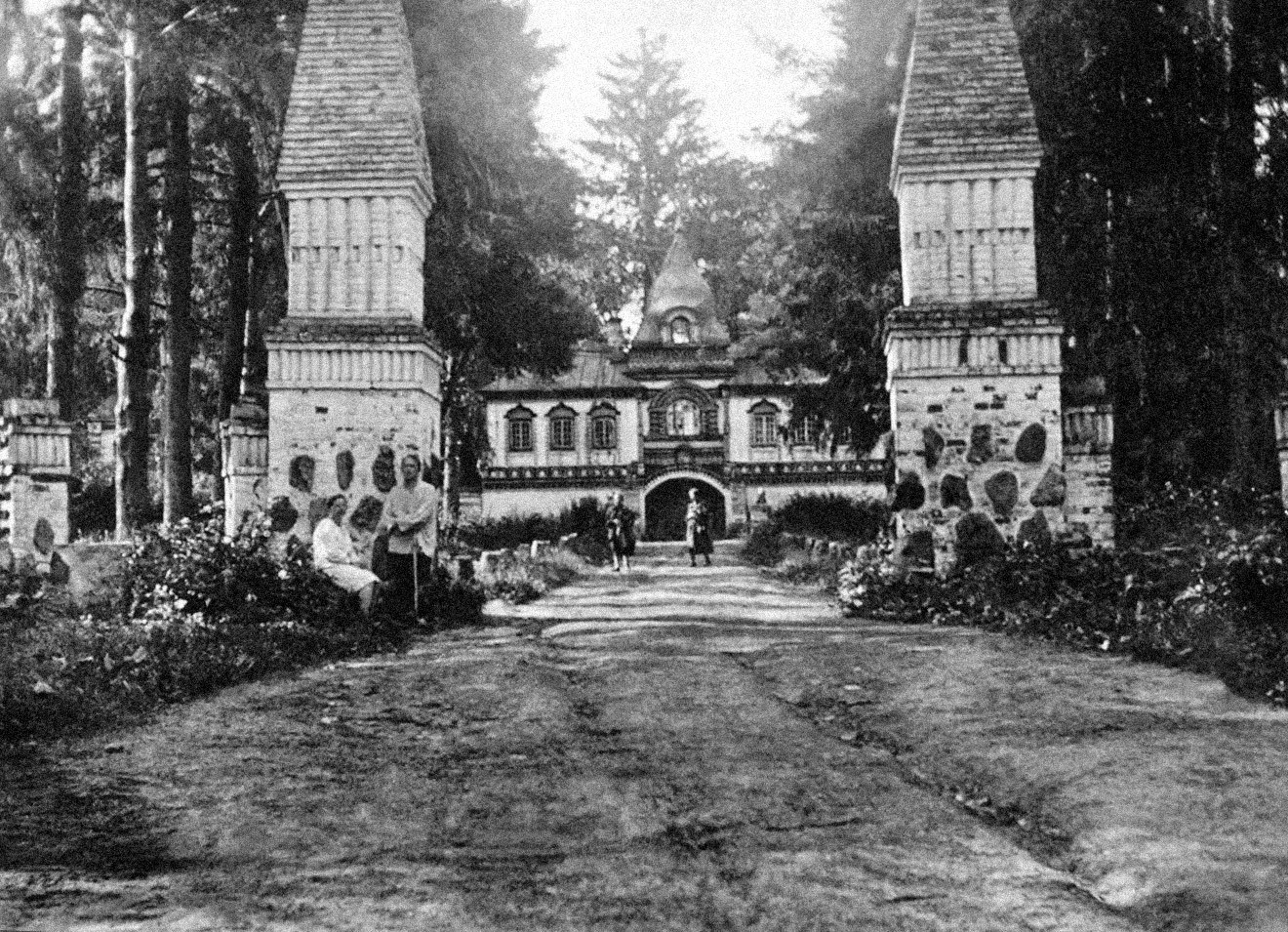

Существует несколько произведений, в которых современники практически в режиме хроники описывали превращение писателей в привилегированную касту. Одно из них хорошо известно: это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Там, кроме ресторана МАССОЛИТа, есть очередь, которая стоит под дверью с надписью «Перелыгино». Перелыгино — это намек на Переделкино, специальный поселок под Москвой, в котором писатели получали дачные домики.

Подобных поселков в Советском Союзе было несколько — тут нужно назвать Комарово под Ленинградом В частности, в Комарово находится домик-будка Анны Ахматовой. Похоронена поэтесса на Комаровском кладбище.. Но Переделкино было самым знаменитым, потому что там получали дачные дома наиболее известные к этому моменту писатели: Борис Пастернак, Константин Федин, Илья Сельвинский и другие.

Переделкино состояло из двух частей: собственно поселок дачных домиков для писателей и Дом творчества, который существует до сих пор. Возможность получить дачу в Переделкино или в Комарово была одной из писательских привилегий. Но с другой стороны, к большому неудовольствию коммунистических функционеров, приглядывавших за Союзом писателей, это было еще и место, где писатели могли свободно общаться, потому что все они оказывались рядом и могли непрерывно ходить друг к другу в гости. Союз советских писателей учреждали, в частности, для борьбы с «групповщиной», как это называли на эвфемистическом большевистском языке, то есть с любой низовой самоорганизацией, которая была чрезвычайно неприятна руководству партии, боровшемуся с ней изо всех сил.

Однако остановить процессы общения писателей, которые до этого существовали в одной литературной группе или хорошо знали друг друга со времен литературных дискуссий 20-х годов, оказалось крайне затруднительно. И сотрудники НКВД писали доносы начальству о том, что писатели устраивают чтения в Переделкино, зачитывают друг другу и обсуждают новые произведения не публично, а приватно, без всякой санкции сверху. Этот процесс крайне огорчал и людей из НКВД, и людей из руководства ВКП(б) — они пытались контролировать его с помощью разного рода идеологических нахлобучек и морального шантажа. Получалось средне, потому что домашние чтения в Переделкино продолжались.

Таким образом, выделение писателей в привилегированную касту, с одной стороны, было сильным средством морального подкупа, а с другой — парадоксальным образом позволяло писателям ощутить свою корпоративную и личную ценность и до некоторой степени, хотя и ограниченно, отстаивать независимость своего творчества. Поиск этого очень странного и все время менявшегося баланса между возможностью сохранять свою независимость в кругу друзей, литературных коллег и необходимостью подлаживаться под официальные требования для того, чтобы в этом кругу находиться, продолжался десятилетия.

Процесс этот происходил достаточно долго и постепенно. Тем не менее главное и принципиальное изменение в отношении к писателям было продемонстрировано именно в середине 30-х, а точнее в 1934 году, когда был создан Союз писателей и упразднены все литературные — впрочем, и художественные тоже — группировки. По большей части они исчезли после постановления 1932 года Постановлением «О перестройке литературно-художественных организаций» ВКП (б) приказывала упразднить существующие организации, объединить всех писателей в единый союз и провести такие же изменения в других видах искусства., а к 1934 году никаких альтернативных возможностей для объединения писателей не осталось.

Почему это стало очень существенным изменением? Потому что до этого,

в 1920-е годы, было не только огромное количество борющихся между собой групп, но и распространенная идея о максимальной демократизации литературы. И импульс к ней был дан еще в дореволюционные времена, когда некоторые большевики предлагали произвести полную замену культурных элит, если пользоваться современным социологическим языком. Вместо культурных элит, писательских сообществ в литературу хотели привлечь пролетариев, которые будут и работать на заводе, и писать стихи или прозу.

Тогда родилась идея, которую позднее назвали бы университетом. Это был университет для людей без высшего образования и разнообразные курсы. Они сразу получили очень большое развитие в послереволюционные времена: профессора и представители дореволюционной культурной элиты читали лекции людям, впервые приобщавшимся к культуре. В 1920-е годы издавалось огромное количество пособий о том, как писать рассказы, повести, стихи и так далее.

Из этой огромной волны мы знаем даже не сами тексты, а скорее ответ на них — эссе Маяковского «Как делать стихи?». Читая это эссе, мы можем понять, как писал стихи Маяковский, но научиться писать стихи с помощью него нельзя. Маяковский держал в уме одного из своих, как тогда казалось, главных врагов и оппонентов — Георгия Шенгели, которого он даже с иронией упоминал в стихах. А Георгий Шенгели — поэт, переводчик, человек чрезвычайно интересный и незаслуженно забытый — в 1920-е годы фактически на конвейере производил брошюрки о том, как писать литературные произведения, для тех, кто этого делать не умеет.

Вся эта демократизация была довольно быстро свернута в начале 1930-х годов, когда происходит перелом в культурной политике большевиков. Изменилась парадигма, и было решено максимально благоприятно отнестись к уже имеющимся писателям, построить для них золотую клетку и создать из них подчиненный отряд государственной чиновной номенклатуры. Что и было сделано за счет, с одной стороны, корпоративизации литературы, то есть создания Союза писателей, а с другой — возрождения Литературного фонда и создания привилегированных условий для писателей — но не всех, а только некоторых.

Литературный фонд для вспомоществования нуждающимся литераторам существовал до Октябрьской революции; это была общественная организация, и вскоре после революции она была упразднена. Согласно уставу, фонд оказывал помощь своим членам и их семьям в случае нуждаемости, временной утраты трудоспособности и инвалидности, но это было только начало. Литературный фонд имел право строить и содержать санатории и дома отдыха, Дома творчества, инвалидные дома, столовые, детские сады, ясли и иные учреждения; устраивать в целях пополнения своего бюджета публичные литературные вечера, концерты, лекции, диспуты, спектакли и тому подобное, а также открывать литературные и книжные лавки. Он мог открывать и эксплуатировать производственные предприятия, чтобы удовлетворять бытовые потребности своих членов и их семей, то есть предприятия для шитья и ремонта платья, белья и обуви, для ремонта предметов домашнего обихода, прачечные, переплетные мастерские и так далее.

Для писателей создавались особые условия: им оплачивали поездки по Советскому Союзу и давали возможность собирать материал для литературных произведений. И некоторые писатели очень активно этим пользовались: например, поэт Владимир Луговской несколько раз ездил в Туркмению и после этих поездок опубликовал несколько сборников, воспевающих социалистические преобразования там, причудливым способом сочетая социалистический реализм с ориенталистской стилистикой Редьярда Киплинга. Местами это было страшно похоже на баллады Киплинга про благотворное влияние британских колонизаторов в Индии. Это только один пример, на самом деле их было гораздо больше.

Однако первоначально большие гонорары выплачивались только известным писателям — тем, кто уже был известен на момент середины 1930-х годов. Те писатели, которые не имели счастья жить в двух столицах, то есть в Москве и в Ленинграде, и особенно те, кто писал на недавно получивших письменность языках После революции языки около 50 народов СССР получили письменность и стали изучаться в школах, использоваться в печати и на телевидении. К их числу относятся, например, адыгейский, алтайский, чукотский, хакасский., получали гораздо меньше. Тем не менее сразу возникла небольшая каста писателей, которая могла жить на литературные труды (все-таки большая часть хотя и пользовалась благами, которые предоставлял Литературный фонд, но жить только на гонорары не могла, и в середине 1930-х годов большинство писателей вынуждены были подрабатывать).

При этом шли постоянные дискуссии и писались письма о том, что, во-первых, гонорары недостаточны, во-вторых, с них берутся слишком большие налоги. И постепенно гонорары увеличивались — но не сразу, начиная с послевоенного времени. Уже к 1960–70-м годам писатели стали получать намного больше, чем другие категории советских служащих.

Как устанавливались гонорары в Советском Союзе? Они состояли из двух частей. Во-первых, человек получал за объем написанного, и во-вторых — за размер тиража. Чем крупнее по советским меркам считался писатель, тем более крупные потиражные он получал. Но, кроме этого, писатели получали деньги за переиздания.

Если же говорить о первом издании литературного произведения или перевода, то после денежной реформы 1961 года литературные генералы уровня Михаила Шолохова получали 500 рублей за 40 000 знаков, то есть за авторский лист. Писатели поменьше получали 300 рублей плюс деньги за тираж.

Кроме того, для контекста важно сказать, что в Советском Союзе произведения иностранных авторов вообще печатались без гонораров, пока в 1973 году СССР не присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве. Соответственно, произведения советских писателей тоже переводили и публиковали за границей, не платя им гонорары. Особенно это усилилось после 1960-х годов, когда советские писатели, даже несмотря на такие пугалки, как дела Пастернака, Синявского и Даниэля В 1965 году писатели Юлий Даниэль и Андрей Синявский были арестованы КГБ по обвинению в публикации своих произведений за границей под псевдонимами и антисоветской пропаганде. Через год их приговорили к пяти и семи годам лагерей соответственно. Подробно историю всего судебного процесса показал в «Белой книге по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» журналист Александр Гинзбург: в нее вошли материалы уголовного дела, коллективные письма московских писателей в поддержку осужденных, зарубежные и советские публикации, описывающие реакцию общества на суровый приговор. «Белая книга» печаталась в самиздате: самого Гинзбурга тоже арестовали еще до ее публикации., все-таки стали договариваться непосредственно с иностранными издательствами. Тогда начались всевозможные бюрократические телодвижения, которые завершились тем, что Советский Союз, во-первых, подписал соглашение об авторских правах, во-вторых, было учреждено Всесоюзное агентство по авторским правам, которое и занималось взиманием денег за переиздание. Взимали даже за исполнение песен в ресторанах, а деньги шли поэтам-песенникам: за каждую песню в ресторане надо было платить 9–11 копеек, но все это складывалось в довольно полновесные денежные ручейки, поэтому поэты-песенники в позднем Советском Союзе жили очень даже прилично.

Все это вместе позволяло писателям жить достаточно безбедно — тем, кто входил в советскую писательскую систему, кого печатали, кто не считал нужным постоянно бодаться с цензурой, у кого книжки не проходили бесконечно сквозь согласования. А те, у кого проходили, могли испытывать не только постоянную нехватку средств, но и нервотрепку. В частности, у поэта Олега Чухонцева первая книга лежала в издательстве 16 лет.

Зарабатывали за счет переводов, газетно-журнальных публикаций, инсценировок. Так было начиная с 1930-х годов, когда, например, и Михаил Булгаков жил прежде всего инсценировками. Кроме того, разумеется, далеко не все написанное печаталось — даже если писатели включали самоцензуру и писали так, чтобы их можно было напечатать.

Замечу, что писатели высокого ранга получали привилегии, так сказать, первого сорта, а писатели меньшего ранга — привилегии второго сорта. Простой пример: писатели первого ранга могли приехать в Дом творчества и получить там отдельный домик и путевку на бархатный сезон — скажем, на август. Писатели же меньшего ранга могли оказаться в Доме творчества в марте или в апреле, если речь шла о Коктебеле в Крыму, и получить там комнату в общем корпусе. Так складывалась система привилегий, чрезвычайно нюансированная и ранжированная. Поэтому многократное, совершенно дежурное в советское время сравнение писателей с армией, в которой есть разработанная и подробная система званий, совершенно не случайно.

Все подобного рода привилегии, разумеется, вызывали и зависть, и постоянную переписку, и скандалы. Мы немного знаем об этом по истории Осипа Мандельштама, который был очень обидчив и, кроме того, из-за своего независимого характера плохо вписывался в советские литературные институции. Поэтому между Мандельштамом и другими писателями происходили постоянные выяснения отношений, которые выплескивались в его произведения, например в «Четвертую прозу», и в мемуарные рассказы о Мандельштаме.

Подобного рода скандалы происходили постоянно: постоянно выясняли, кто кого главнее, кто выше чином, кто ниже, кто кому что должен. Это сопровождалось доносами, кляузами в ЦК, и таким образом писатели становились достаточно управляемой группой, потому что, контролируя их привилегии, можно было разделять и властвовать, что, собственно, и делали чиновники самого разного уровня.

Гонорары в 1930-е годы могли быть небольшими, и даже среди писателей первого ряда они часто уходили на содержание больших семей, в которых люди получали небольшие деньги. Но существовала еще и вторая половина государственных привилегий для писателей, исключительно важная в советских условиях, — жилье. Для писателей строились жилищные кооперативы, им выделялись отдельные квартиры. Карой для писателя было выселение из нее.

Приведу пример стремительного взлета и стремительного падения писателя Александра Авдеенко, который написал, будучи совсем молодым рабочим парнем, произведение под названием «Я люблю». Это вдохновенная повесть о том, как хорошо живется рабочим в Советском Союзе. Повесть была написана, в общем, не для циничного подлаживания под государственный заказ: Авдеенко был молод, энергичен, влюблен и именно поэтому писал более или менее то, что думал, и то, как чувствовал. «Я люблю» перевели на основные европейские языки как доказательство того, насколько хорошо писателям живется в Советском Союзе. И совсем молодой Авдеенко очень быстро женился и получил особняк.

В 1940 году режиссер Александр Столпер снял фильм «Закон жизни» по сценарию Авдеенко и известного кинодраматурга Сергея Ермолинского, друга Михаила Булгакова. В сценарии Авдеенко и Ермолинский изобразили разложившуюся верхушку комсомольской организации. Это был фильм, который намекал на возможность молодежной революции, на то, что правильная прогрессивная молодежь сменит зажравшихся комсомольских руководителей. Сталину эта идея чрезвычайно не понравилась, и вскоре после премьеры фильм был официально осужден.

При этом Сталин был искренне убежден, что режиссер всегда виноват меньше, чем сценарист. По его словам, Столпер «крутил то, что они ему написали». Авдеенко вместе с женой и ребенком был выселен из роскошного особняка в овощехранилище, Ермолинский же был арестован и провел много лет в лагерях.

Переделкино, как и Комарово и другие места, служило очень важным вкладом в решение жилищной проблемы: писатели (даже те, кто жил в коммуналках) в Переделкино могли жить в отдельных домиках. Тем самым они получали возможность писать — но еще они были наглядно отделены от основной массы советского населения, которое жило в коммуналках и в бараках. Именно поэтому Переделкино, как и любые другие источники дополнительного жилья для писателей — помимо писательских кооперативов, это были Дома творчества, — было очень мощным способом структурирования советского населения и поддержания престижа новой привилегированной касты — касты советских подцензурных писателей.

Чрезвычайно сложная совокупность моральных искушений и стремления соблюдать тот или иной этический кодекс определила очень большую вариативность поведения внутри советской литературы и то, что один и тот же писатель мог в разное время вести себя совершенно

из-за того, что многие советские писатели очень боялись.

В частности, когда шла травля Бориса Пастернака за публикацию на Западе «Доктора Живаго» и за содержание этого романа, поэт и драматург Илья Сельвинский, который до этого восторгался Пастернаком и даже писал об этом в стихах, сурово осудил — как считалось тогда, официально — «недостойный поступок» Бориса Леонидовича. Но в 1960 году, когда Пастернак умирал в Переделкино, Сельвинский, по свидетельству поэта и переводчика Кирилла Ковальджи, приходил в слезах, на коленях стоял перед Пастернаком, просил у него прощения — и был прощен. Подобного рода яркие контрасты были свойственны разным писателям, но, может быть, не в таком эффектно драматическом виде.

С другой стороны, талантливые писатели пытались найти модус выживания в этой советской системе. Эти модусы были устроены

Но так было до того, как они становились жертвой

Существовали и другие способы выживания — в частности, постоянное бодание с цензурой, как это делал Андрей Платонов, который все время пытался писать в соответствии со своим представлением о правильной литературе и постоянно получал за это разного рода идеологические реприманды большей или меньшей степени тяжести.

Таким образом, даже талантливые писатели встраивались в эту систему, находили модус вивенди Лат. modus vivendi — «образ жизни». , но им приходилось все время жертвовать. Во-первых — возможностью публиковать свои оригинальные произведения (вместо этого публикуя по большей части переводы); во-вторых — возможностью публиковать свои произведения в неизуродованном виде. В-третьих — им приходилось постоянно решать сложные моральные и финансовые проблемы, как это происходило с Корнеем Чуковским (здесь я опираюсь на исследование филолога Ольги Симоновой). Чуковский, с одной стороны, имел очень большие привилегии: его постоянно переиздавали, он мог ставить свои условия издательствам и по поводу гонорара, и по поводу обложки, в которой его будут публиковать. Но, с другой стороны, он постоянно сталкивался с тем, что ему ставили палки в колеса при попытке защитить людей, при попытке издать то, что он хочет.

В последние годы его жизни произошла душераздирающая история. Чуковский очень хотел изложить истории хотя бы из Ветхого Завета для советских детей, которые чаще всего не имели никакого представления о Библии и о евангельском сюжете. Но ему предложили изложить эти рассказы так, чтобы в них не упоминались Бог и евреи. Поэтому там появился добрый волшебник Яхве, а евреи вовсе не упоминались, но все равно тираж, напечатанный при жизни Чуковского, был уничтожен, и потом книга вышла уже посмертно.

Финансово благополучный Чуковский помогал своей семье, устроил в Переделкино библиотеку для детей и так далее. Он постоянно бился за те условия своего существования и своей публичной деятельности, которые он считал приемлемыми. И, конечно, авторитет писателя помогал.

Очень характерно, что, например, Юлиан Оксман — замечательный литературовед, с 60-х годов диссидент, человек, не упоминаемый в советской печати — написал для самиздата некролог и одновременно репортаж о похоронах Корнея Ивановича Чуковского в 1969 году, который начинается примерно так: «Умер Корней Чуковский — последний человек, которого хотя бы немного стеснялись». Кто стеснялся Корнея Чуковского — объяснять было не нужно: начальство.

Любое вписывание писателя в советский истеблишмент могло происходить более кроваво или менее, но оно всегда требовало жертв. Это были либо очевидные жертвы, то есть человек должен был отказываться от возможности

Но это была очень высокая цена, поэтому я думаю, что корпоративизация литературы подобного рода способствовала и моральному растлению литературы, и тому, что русская литература оказалась отформатирована довольно печальным образом — и не только русская, потому что это произошло со всеми литературами Советского Союза. То, что, несмотря на это, были созданы выдающиеся произведения Пастернака, Ахматовой, Чуковского, Шварца и целого ряда других авторов, скорее свидетельство стойкости человеческого духа, чем благотворности системы, создаваемой в Советском Союзе в 1930-е годы.

Страшный пример того, как человек осознает эту моральную цену, — это судьба писателя и генерального секретаря Союза писателей Александра Фадеева, который застрелился в 1956 году.

Есть разные предположения о том, почему Фадеев застрелился на самом деле. Сам он писал, что после смерти Сталина к руководству литературой пришли еще более невежественные люди и литература обречена. Я думаю, произошло это потому, что из лагерей стали возвращаться люди, которых Фадеев посадил (это правда, об этом говорили), и потому, что Фадеев не понимал, как ему жить дальше, — но не только. Прежде всего он понял, что не сможет исправить тот ущерб, который нанес литературе, отправляя людей в лагеря, и что ему не дадут этого сделать (мне кажется, он осознал это после речи Михаила Шолохова на ХХ съезде КПСС).

Он был незлым человеком изначально, и именно поэтому эта ситуация привела его в отчаяние. Я думаю, что совершенно прав был Корней Чуковский, который написал у себя в дневнике, что душа Фадеева была изначально хорошей душой русского писателя, но она была покрыта наслоениями советского времени — и, боже, что это были за наслоения. И Фадеев не выдержал понимания того, что он совершил огромное количество предательств, хотя, как писали многие мемуаристы, например Александр Борщаговский, Константин Рудницкий, которые вспоминали его поведение в деле о космополитах, он считал, что каждое предательство, которое он совершает, — это его жертва во славу партии, Сталина и дела коммунизма.

И выяснилось, что, во-первых, жертвы эти были не нужны, а во-вторых, сам он тоже теперь никому не нужен, потому что исправлять и менять советскую литературную политику будут совсем другие люди, незнакомые Фадееву, он не имел на них никакого влияния. Думаю, это состояние было для него абсолютно невыносимым. И, кроме того, он не понимал, как писать дальше. Он не смог дописать роман «Черная металлургия». Все это привело его к мысли о самоубийстве, которое произошло в Переделкино, что кажется как будто закономерным: все произошло на той даче, которая была выделена Фадееву как номенклатурному высокопривилегированному писателю.