Краткая история чая в России

Сегодня чай — второй по популярности напиток в мире, уступающий только воде. В России он стал одним из национальных напитков — его пьют все. Но так было не всегда. Историк чая Иван Соколов рассказывает, что пили на Руси до прихода чая, как он появился в России и в итоге занял важнейшее место в русской культуре

Напитки дочайной эпохи

Чай появился в России в XVII веке, а важнейшими традиционными русскими напитками дочайной эпохи были так называемые взвары (узвары, взварцы). Так назывались отвары из трав, листьев, соцветий и ягод, которые собирали и сушили на всей территории Европейской России. Для каждого региона набор определялся особенностями местной флоры.

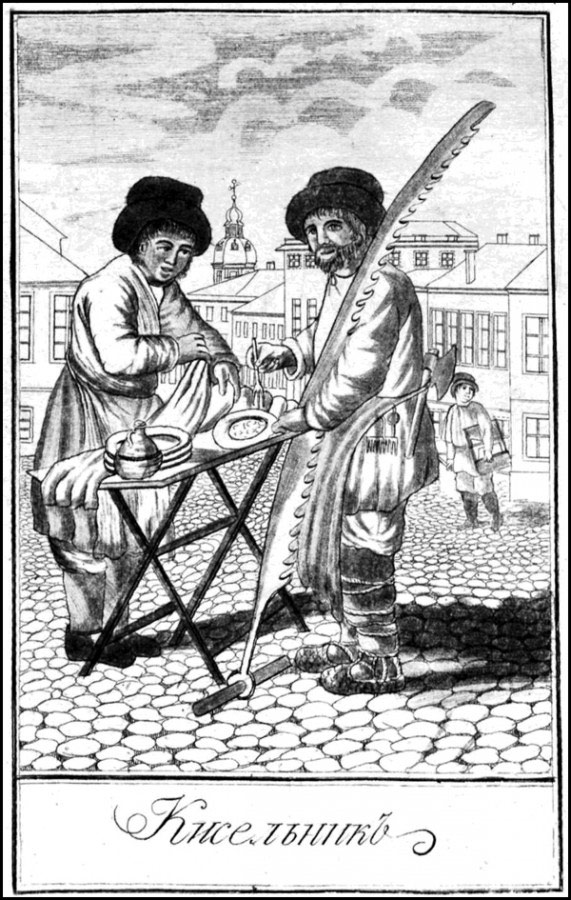

Помимо взваров, на Руси пили сбитень и квас. С приходом чая они, в отличие от взваров, сосуществовали в качестве основных национальных русских напитков вплоть до начала ХХ века.

Сбитень — горячий напиток на основе меда и пряностей (чаще всего — имбиря, шалфея, зверобоя, корицы и мускатного ореха). Рецептов сбитня было столько же, сколько сбитенщиков. Известны случаи, когда его варили и вовсе без меда — на основе патоки и шафрана.

Квас был главным холодным русским напитком. К началу XIX века существовало свыше тысячи рецептов, включая квасы вишневые, на различных травах и их комбинациях, малиновые, клубничные, яблочные, грушевые, медовые, на изюме и так далее.

Наконец, не стоит забывать и про огромное количество киселей. Например, большой популярностью пользовался белый кисель с молоком.

Появление чая в России

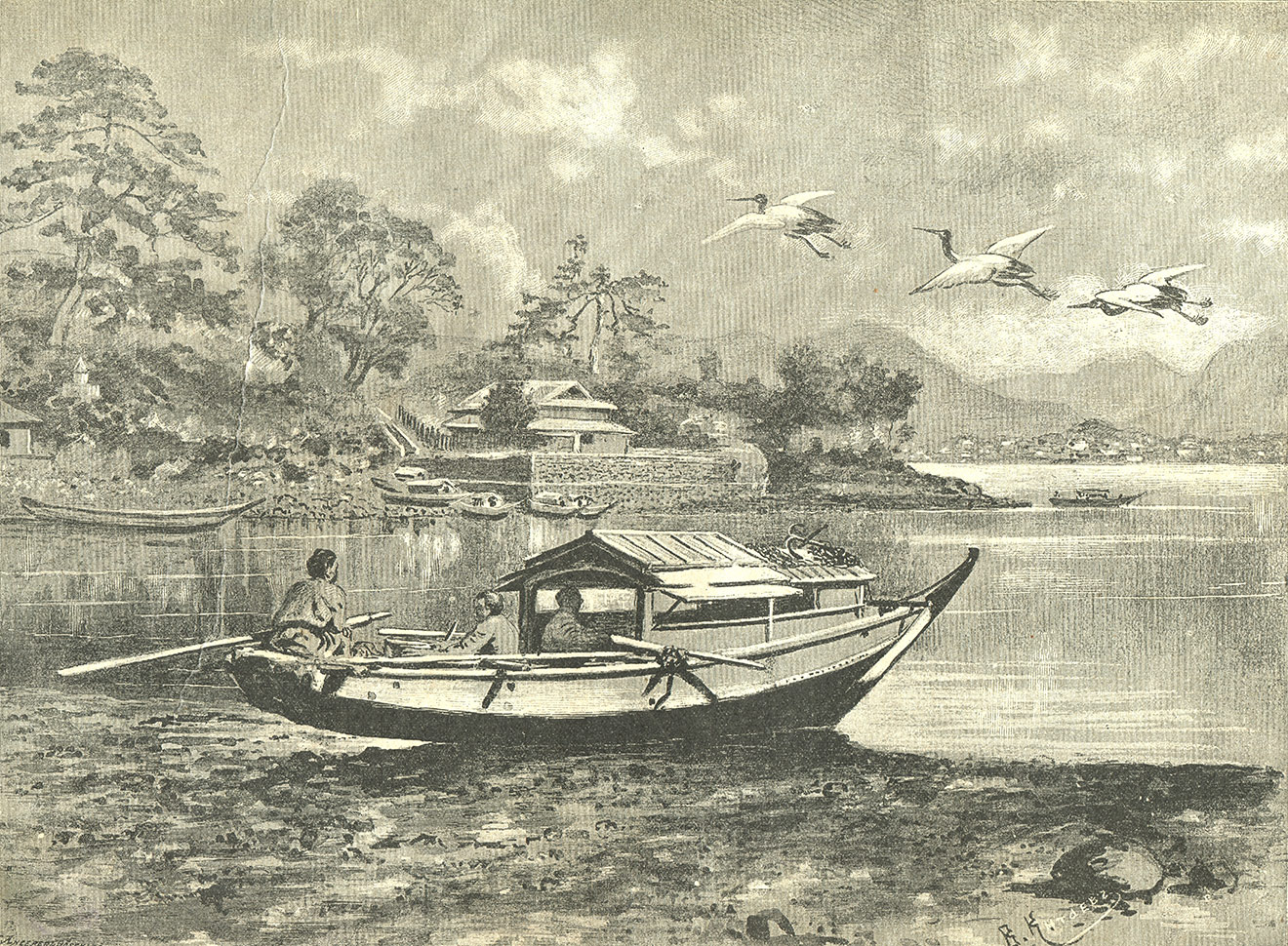

На гравюре изображены реальные корабли: канонерская лодка «Горностай», пароход Добровольного флота «Петербург», чайные баржи и английский пароход Ladwen Castle.

В Россию чай попал из Китая, который долгое время оставался монополистом в поставках чая на мировые рынки и держал технологии его производства в секрете. В 1638 году чай привезли ко двору царя Михаила Федоровича в качестве подарка. Правда, до конца XVII века его употребляли в России только как лекарство.

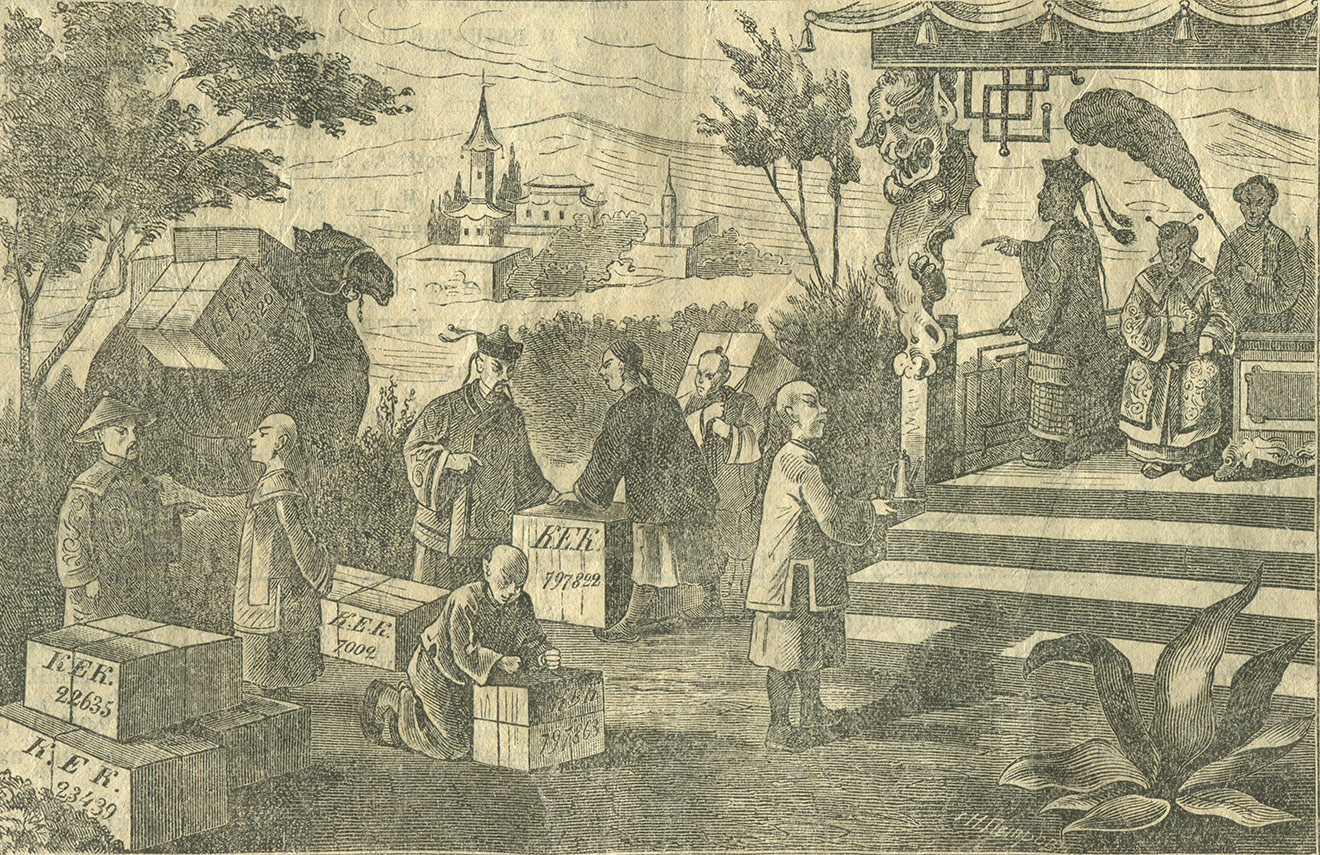

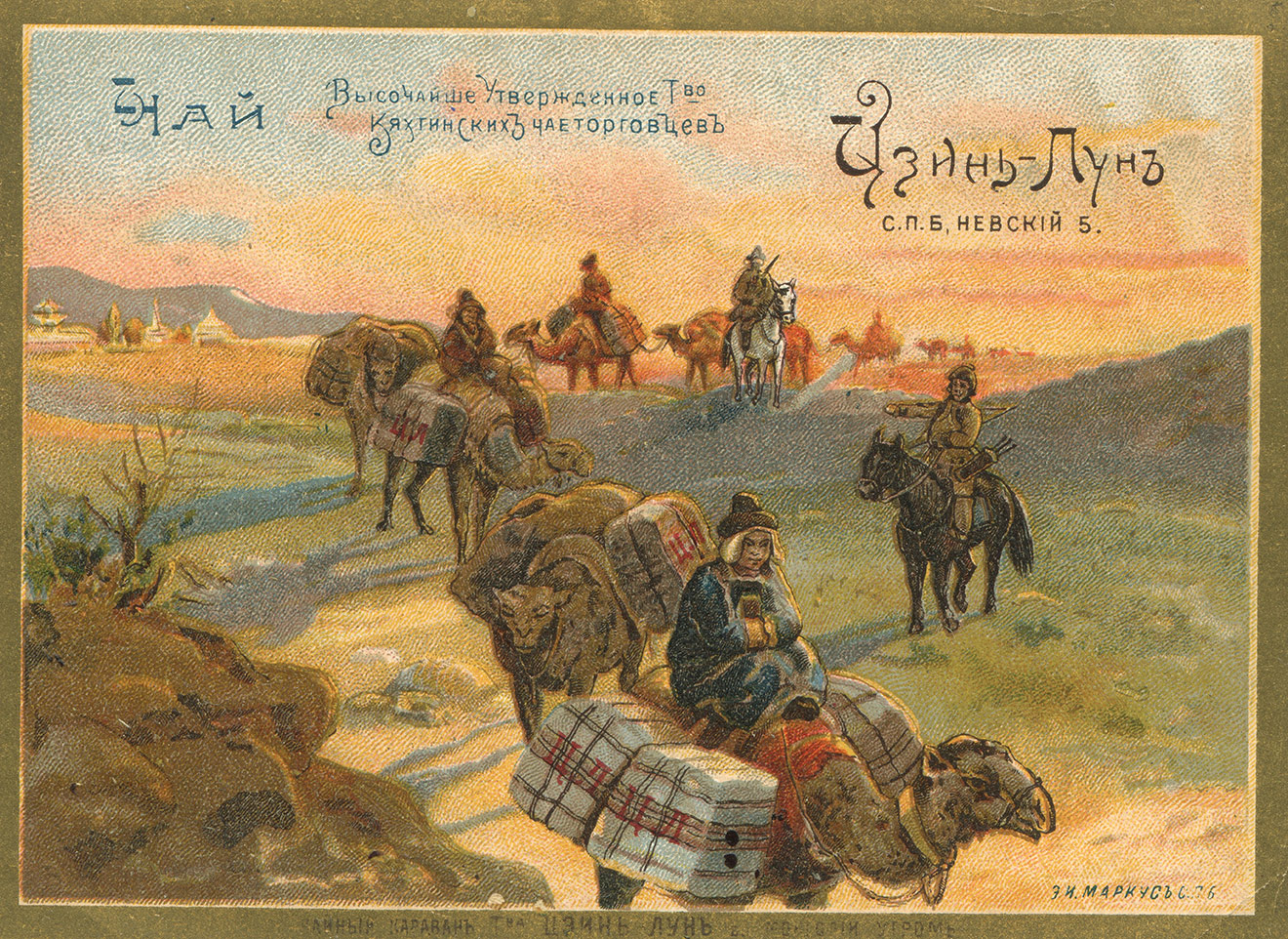

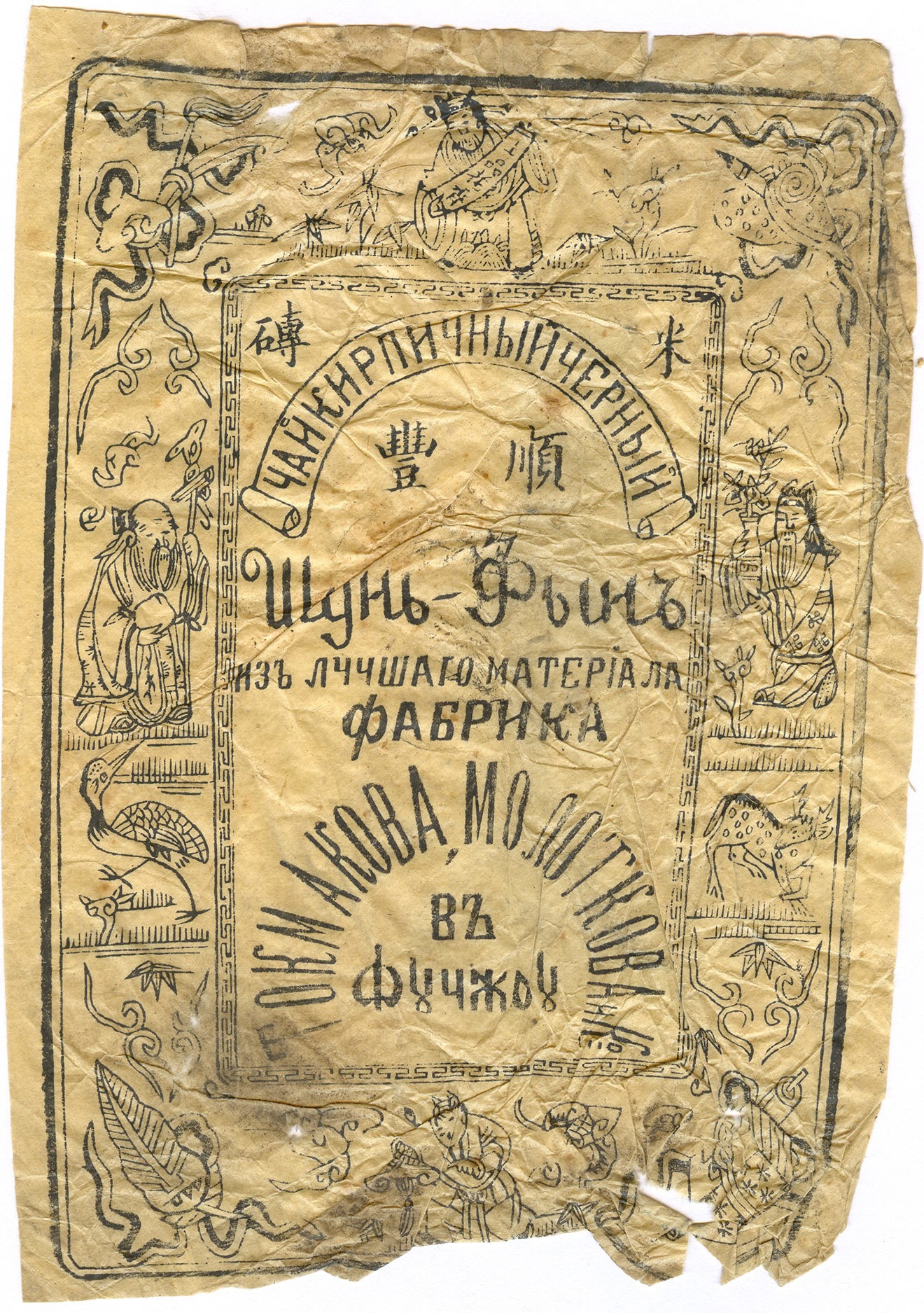

На русском рынке знали два вида чая: караванный (он же кяхтинский), который везли сухопутными маршрутами по Великому чайному пути Типичный путь чая из Китая в Россию в XVIII — первой половине XIX века был таким: Пекин — Калган (сейчас Чжанцзякоу, КНР) — Урга (нынешний Улан-Батор, Монголия) — Кяхта — Иркутск — Красноярск — Томск — Тюмень — Казань — Нижний Новгород., и кантонский: он вывозился из Китая морем и уже через Европу попадал в Россию.

Название «кяхтинский» у чая появилось благодаря крепости Кяхта на территории современной Бурятии, которая стала одним из форпостов русской торговли с Китаем. Самым ходовым товаром в обмен на чай была пушнина, или, как ее тогда называли, «мягкая рухлядь». Кяхта и кяхтинский чай глубоко вошли в русскую культуру, оставив свой след даже в народном фольклоре: «Кяхтинский чай да муромский калач — полдничает богач».

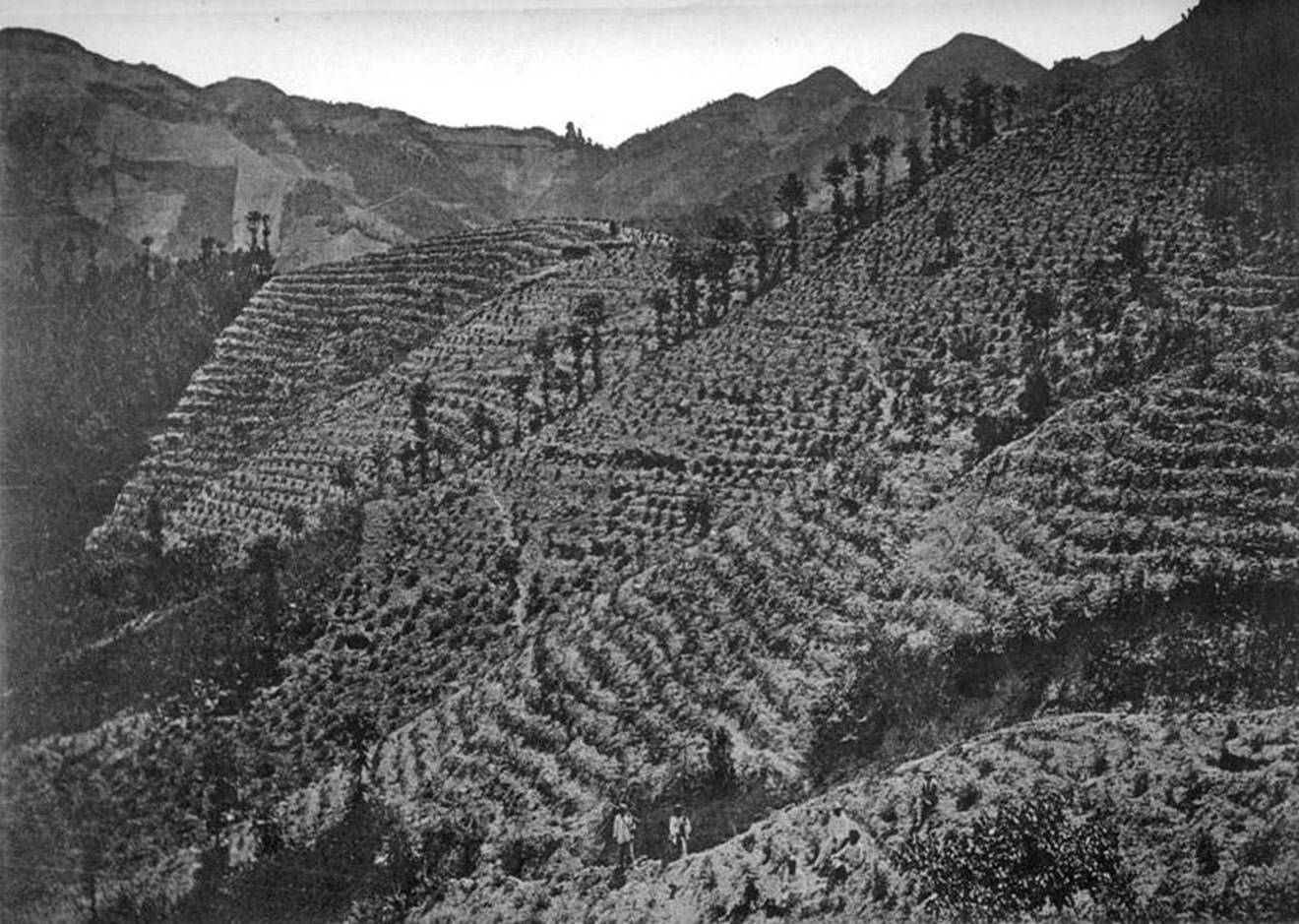

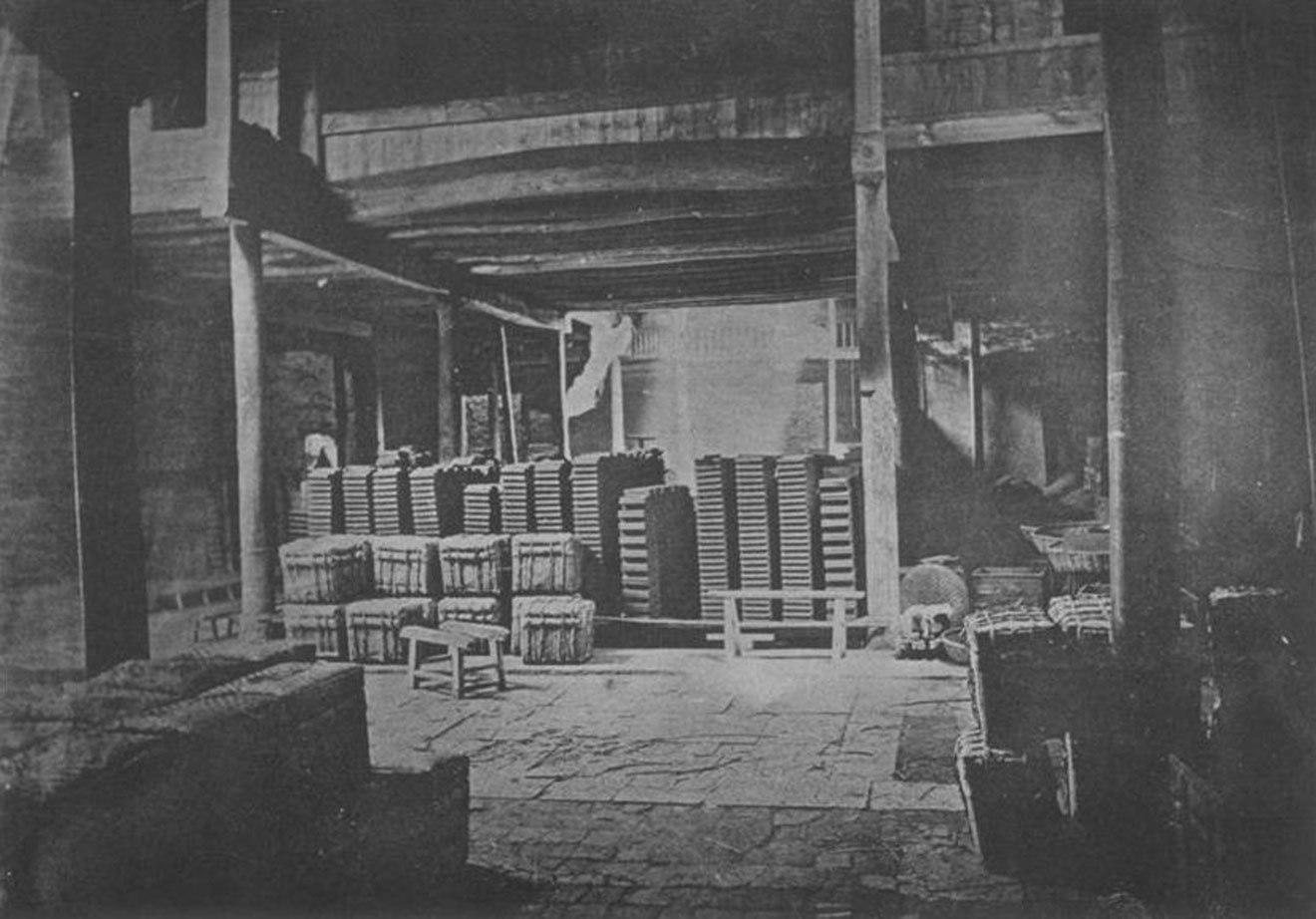

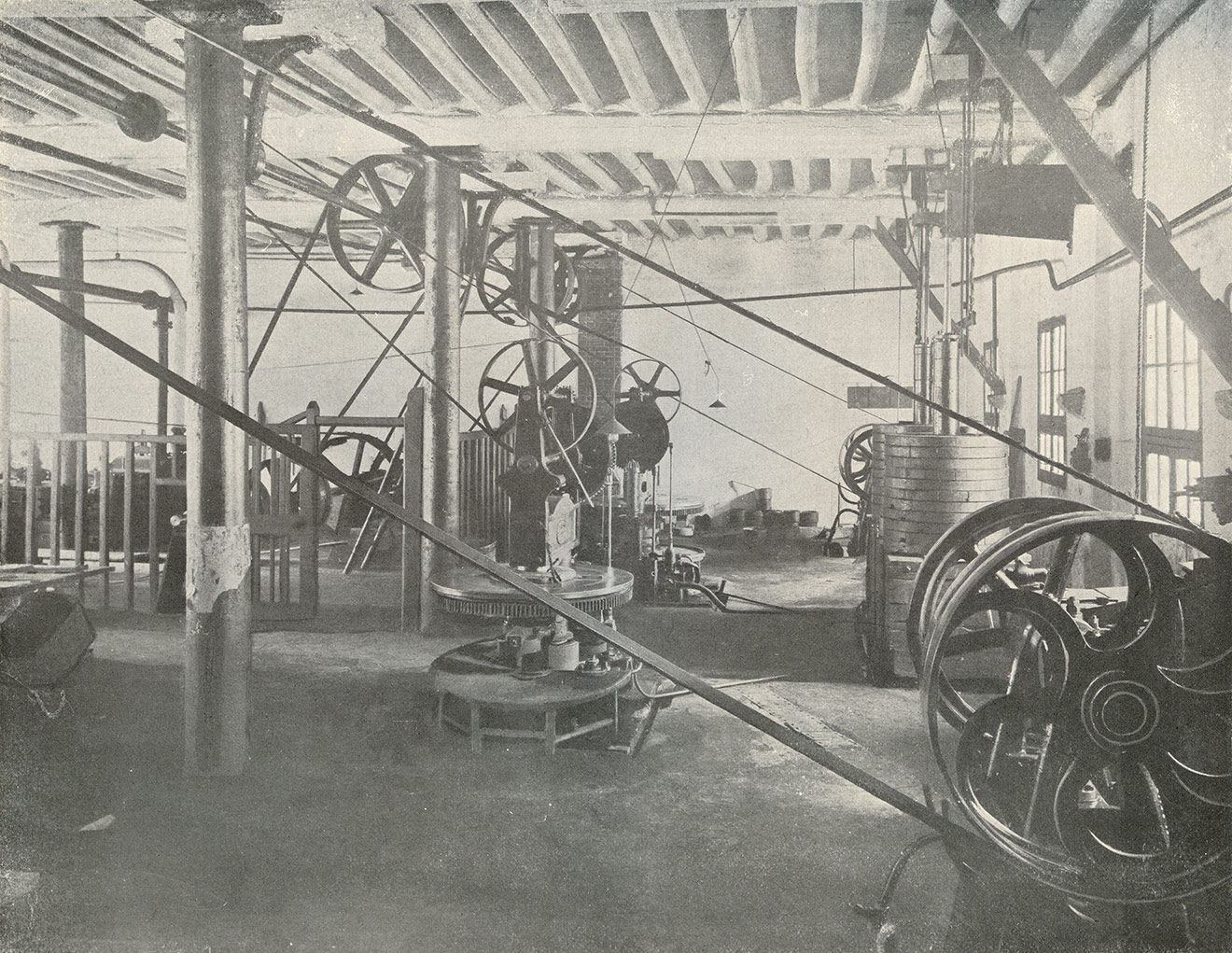

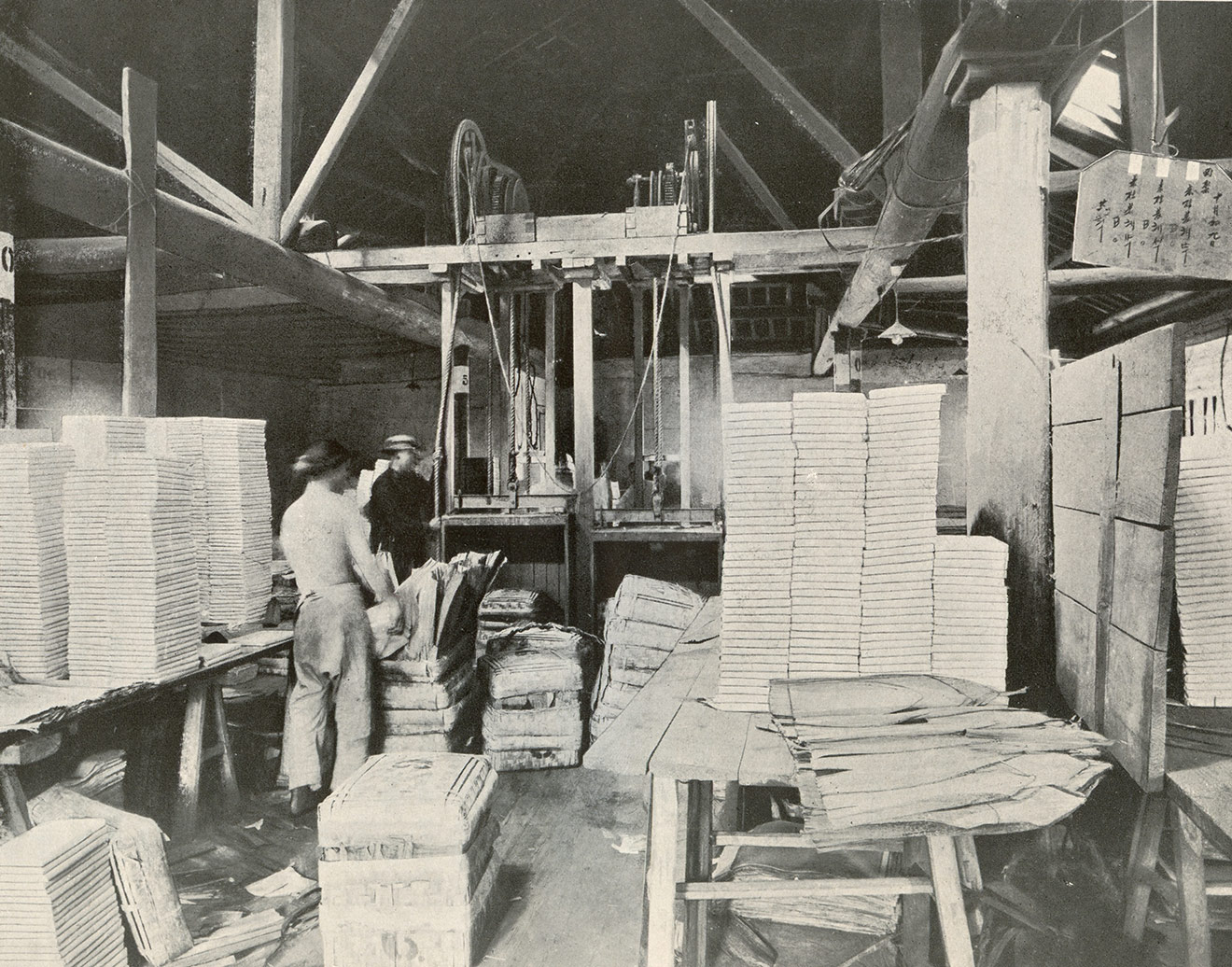

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах»

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах».

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах»

Возить чай было опасно: по пути караваны часто грабили так называемые чаерезы. В отличие от других товаров — фарфора, сукна, которые можно было детально описать и потом отследить, — след чая после пересыпки в новую тару бесследно терялся, и поймать грабителей было практически невозможно. По этой причине крестьяне-сибиряки, нанятые купцами для перевозки чая, сбивались в большие группы, чтобы была хоть

Тем не менее, несмотря на все опасности, поставки чая в Россию стремительно росли. К концу XVIII века они составляли 30 % всего русского импорта из Китая, а к середине XIX века — уже 90 %.

Чай стал важным источником формирования целых торговых династий и финансовых империй — Боткиных, Перловых, Высоцких, Вогау, Поповых, Сабашниковых и так далее. Заработанные на чае деньги перетекали в другие сферы торговли и промышленности, становились частью капитала для страховых фирм и банков.

Кто пил чай

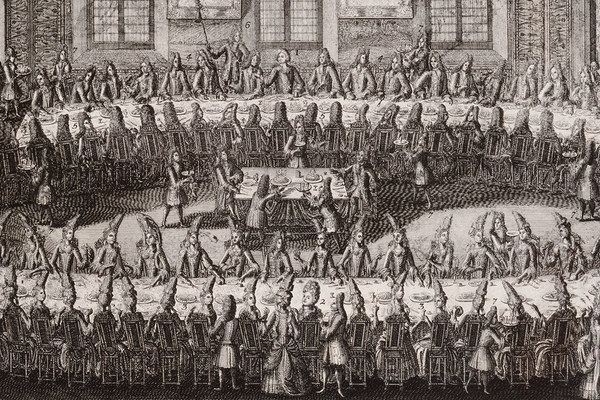

В начале XVIII века чай был дорог и, как любая иностранная редкость, доступен только элите: аристократии, высшему купечеству и высшему духовенству. Однако сравнительно скоро возможность пить чай получили уже и крестьяне, и городская беднота.

Исследователь русского быта Иван Петрович Сахаров в 1830-х годах писал:

«В старину любимские поселяне не живали дома, а переселялись в подносчики по кружалам Кружало — питейный дом. и харчевням, где они, как страстные любители чаю, получили прозвание водохлебов и бухвалов».

Указание «в старину» отсылает по меньшей мере к началу XIX века, а само описание касается совсем не чайной столицы Москвы, а города Любим в Ярославской губернии.

Примерно в то же время путешественник маркиз де Кюстин в своих путевых заметках о России отмечал:

«Русские, даже самые бедные, имеют дома чайник и медный самовар и по утрам и вечерам пьют чай в кругу семьи… деревенская простота жилища образует разительный контраст с изящным и тонким напитком, который в нем пьют».

Типичными потребителями чая были ямщики:

И ямщик, забыв кабак,

Распивает чай в харчевне

Или курит в ней табак.

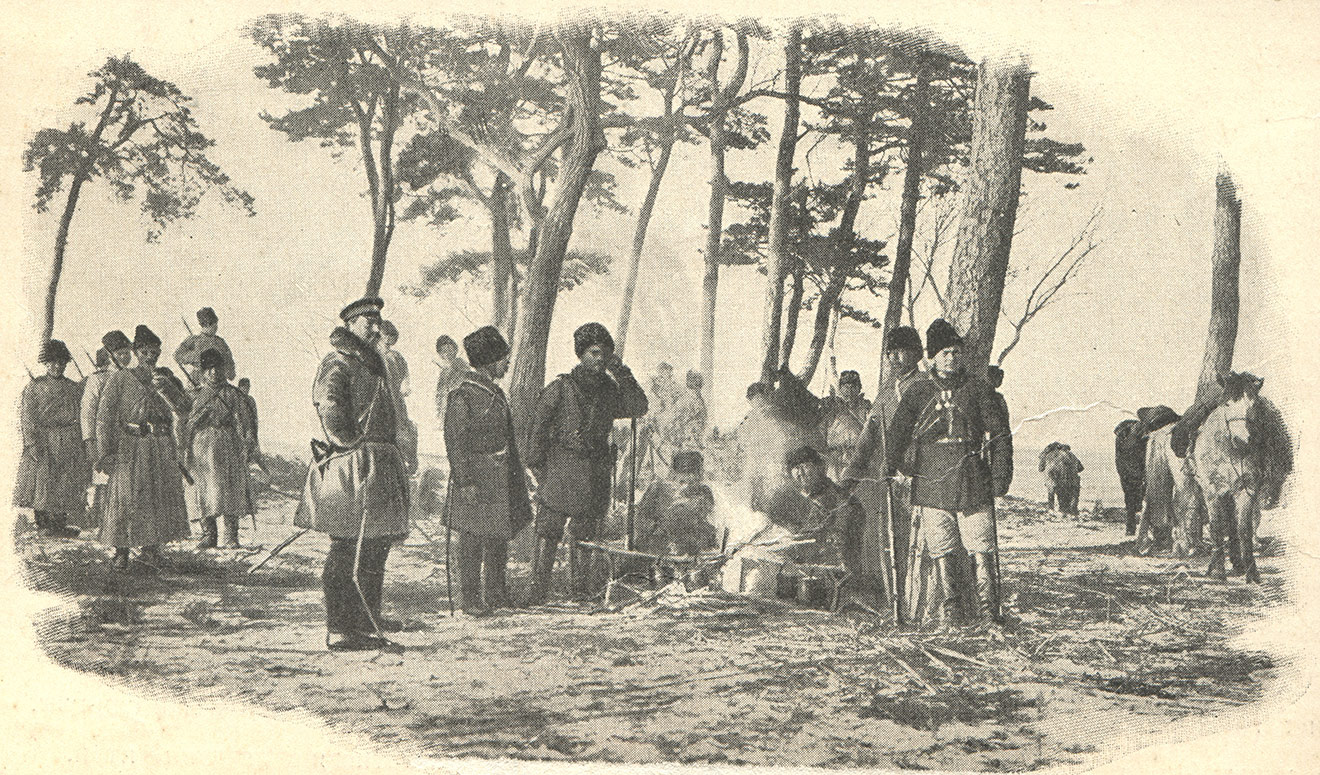

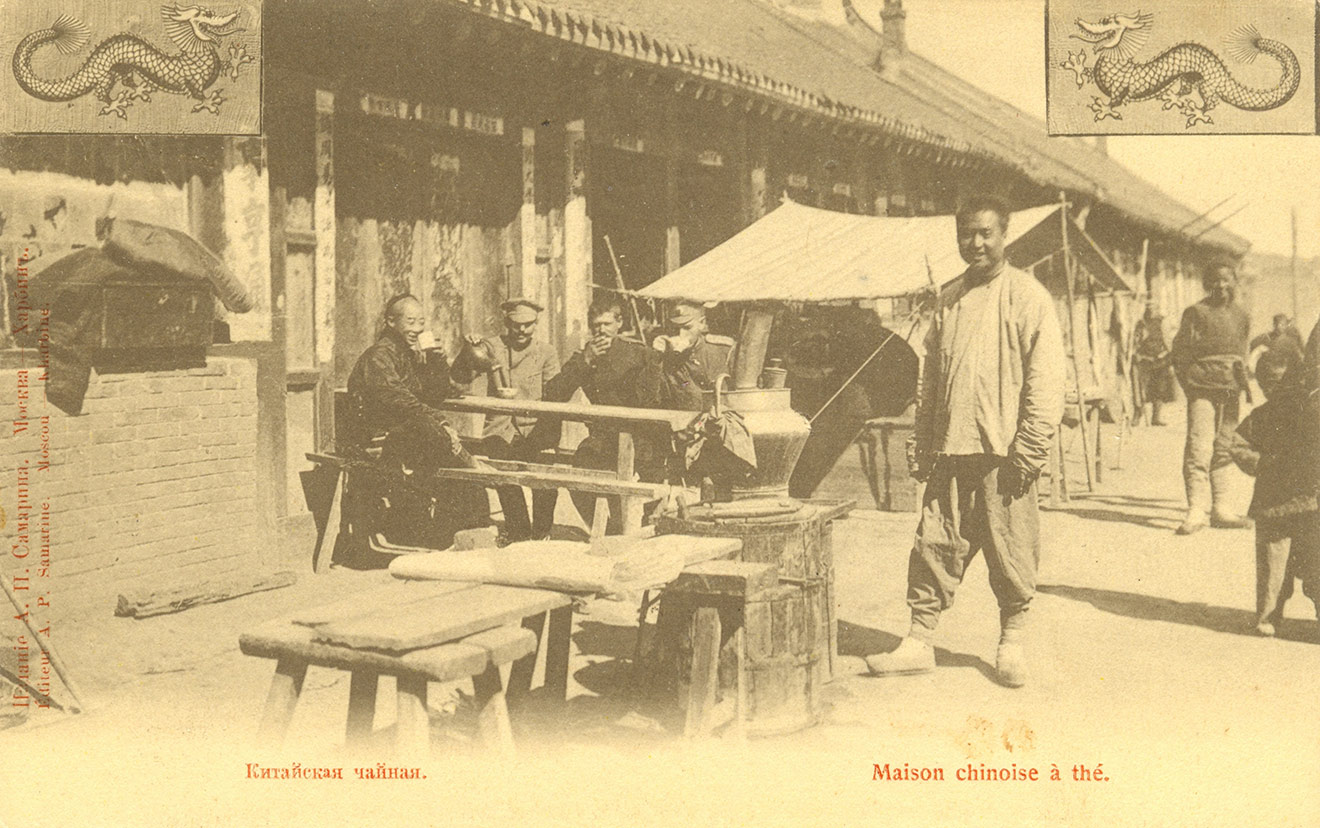

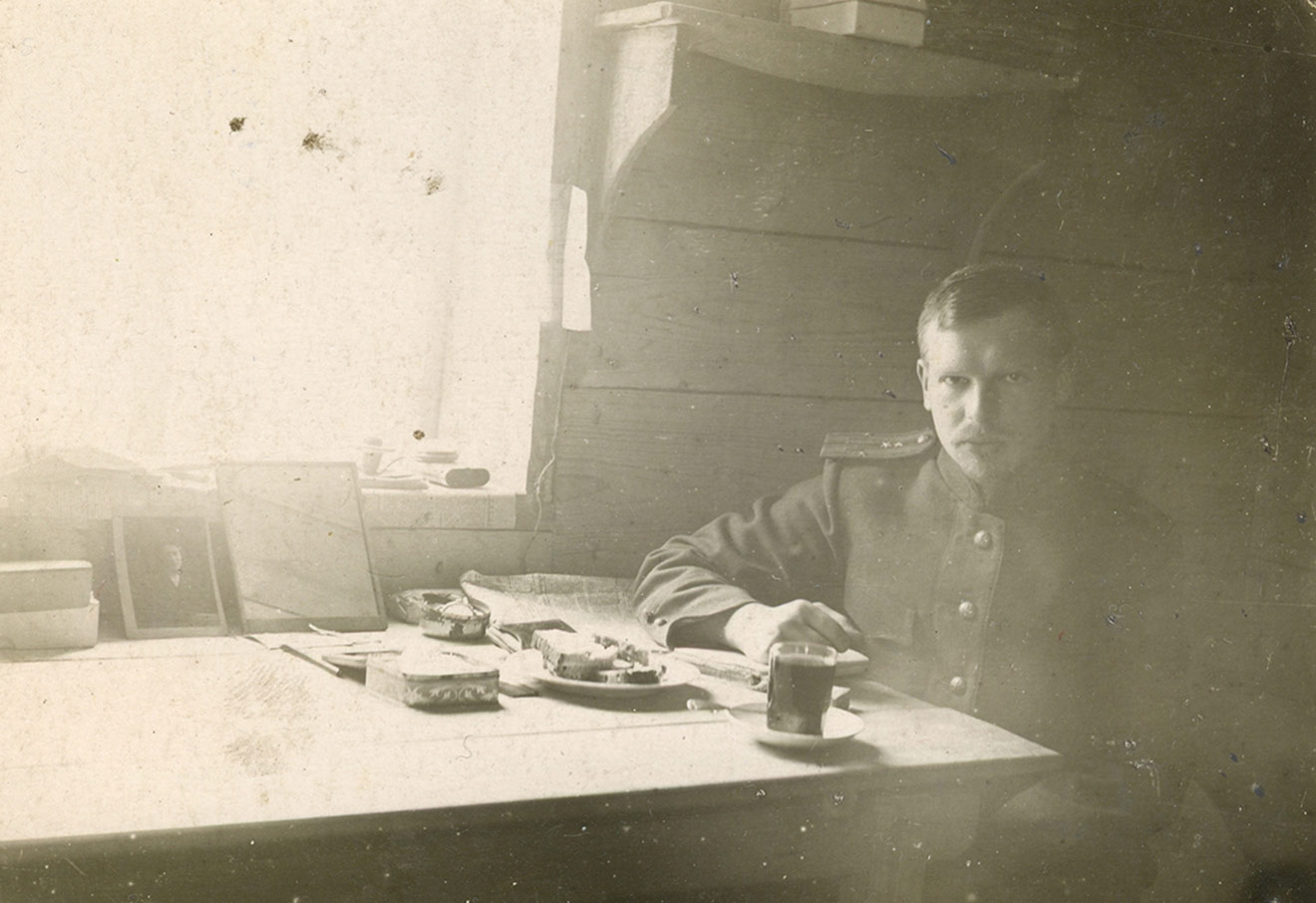

Чай был непременным атрибутом экспедиций и военных походов. Известно, что многие русские путешественники и военные предпочитали чай пуэр: он был неприхотлив в перевозке, отлично согревал, лечил желудок после пищевых отравлений.

Правда, в русской армии чай по довольствию не полагался — вместо него нижние чины пили квас, а офицеры покупали чай за свой счет. Исключения составляли холерные эпидемии, когда войска поили чаем как лекарством. Кроме того, он был положен отрядам, находящимся во время войны на передней линии фронта, в дозорах.

Были в России и те, кто с опаской смотрел на чай. Старообрядческий фольклор ярко передает отношение некоторой (но не всей) части староверов к чаю: «Кто пьет чай, тот спасения не чай». Или: «Кто пьет чай, отчаивается от Бога», «Кто пьет кофе, налагает ков То есть оковы. на Христа».

Многие староверы сокрушались: «Китайская стрела Имеется в виду чай. в Россию вошла, в христианские сердца — сгубила всех до конца».

Где и как пили чай

Традиции чаепития

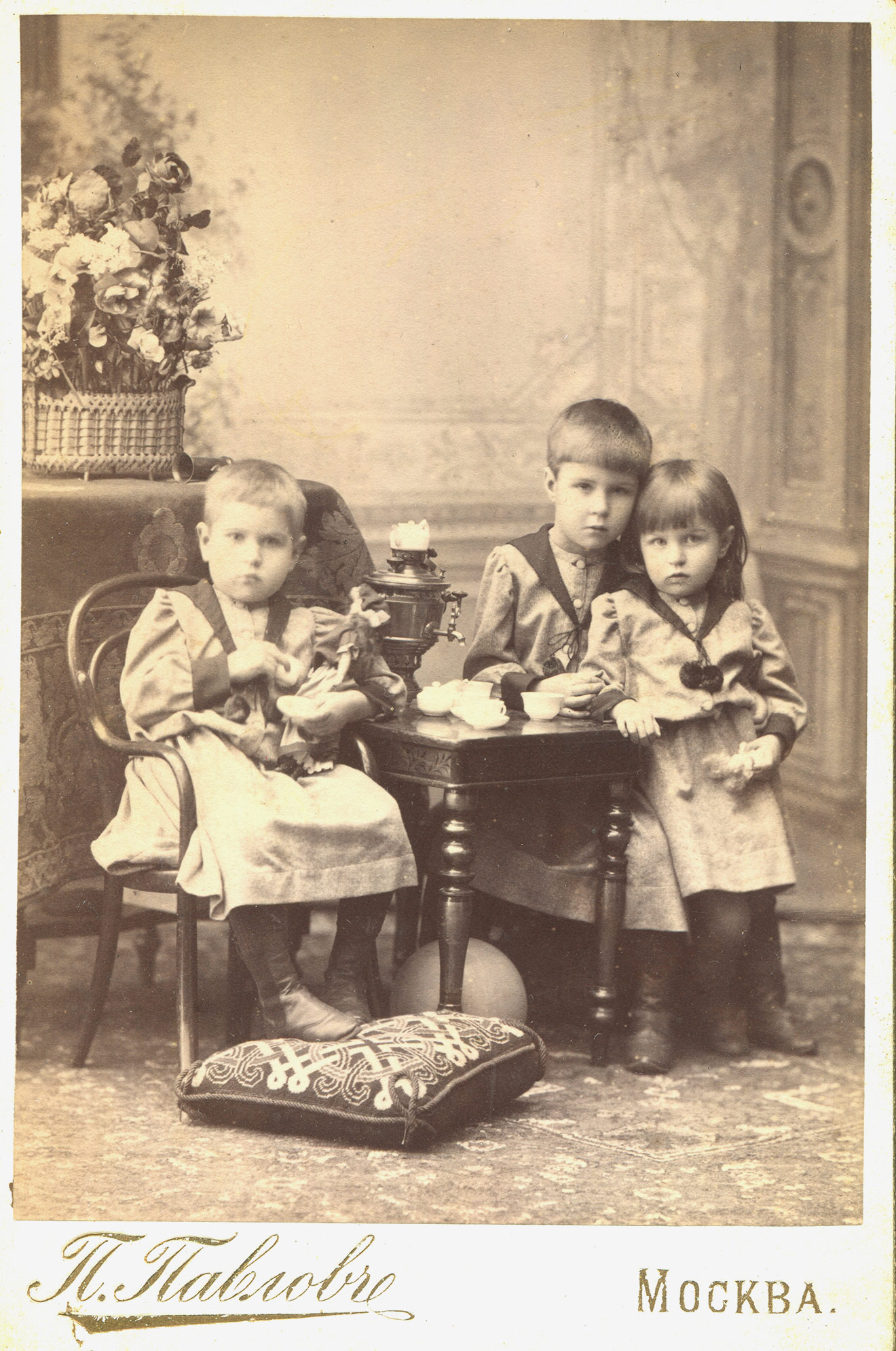

На Востоке потребление чая ограничено массой условностей. Русское же чаепитие — «бесцеремонное». Отличалось оно в основном богатством угощения («пустой» чай в России не одобряли — даже в беднейших домах на стол ставили хотя бы хлеб) и ценой все того же самовара: в богатых домах они часто были серебряные.

Чай в русской семье хранила женщина-хозяйка. Многие чайницы — емкости для хранения чая — имели замки с ключом и считались хорошим подарком от гостя на свадьбу в крестьянской семье. Заваривала чай и разливала его по чашкам тоже сама хозяйка. В редких случаях, когда на чаепитие в семью приглашали жениха, доверить заваривание чая могли дочери на выданье — это должно было показать ее навыки домоводства.

Стол к чаепитию всегда накрывали скатертью — она была обязательным атрибутом даже в трактирах. Под чашки с блюдцами выкладывались специальные салфетки. Дореволюционные журналы печатали наборы выкроек целых комплектов для чаепитий.

Вечером за самоваром собиралась вся семья. Чаепития сопровождались не только застольными разговорами, но и развлечениями, например игрой в «горящий чай». Чтобы заставить гореть и испаряться чай, достаточно бросить в чашку с чаем кусочек сахару, пропитанный купоросным маслом, и поднести к нему спичку.

Русская культура чаепития имела массу игровых моментов, часть из которых была негласно прописана этикетом. Если в чашку гостя попадал чайный листочек, хозяйка должна была формально за это извиниться. Однако и гостю следовало «отбить» извинения обратно фразой: «Чаем на Руси никто не подавился!»

Самовар

Сосуды для подогрева воды, конструктивно схожие с современным самоваром, были известны и в Древнем Китае, и в античной Греции. Но именно в России самовар стал одним из национальных символов. Первые русские самовары начали делать в середине XVIII века на заводах Демидовых на Урале и в Туле.

Исторически у русского самовара было много имен. В словаре Владимира Ивановича Даля также упоминаются «самоварец» и даже «самодур»; ярославцы звали его «самогаром», вятчане — «самогреем», а жители Курска — «самокипцем».

Из фольклора видно, как

Медный бес

На стол залез.

По краям вода,

А в середине — огонь да вода.

Четыре ноги, два уха,

Один нос да брюхо.

Оценил достоинства самовара и Наполеон, возивший его с собой во время похода на Россию в 1812 году.

Чайные места

Чайные и трактиры были в дореволюционной России важными точками общепита. Во время крупных ярмарок обязательно открывались трактиры, где присутствовал чай.

В трактирах назначали встречи и заключали сделки на тысячи и десятки тысяч рублей. Здесь же обсуждали скаковых лошадей и боевых петухов и делали ставки. Под сводами чайных и трактиров обитали уволенные со службы чиновники-пьянчужки, которые писали жалобы и доносы для просителей. Многие чайные превращались в ночлежки, а по праздникам развлекали публику волшебным фонарем Волшебный фонарь — аппарат для проекции изображений, прототип кинопроектора. и граммофоном.

Кроме того, были популярны чайные пикники на природе. Писатель Николай Матвеев, описывая жизнь Москвы перед войной 1812 года, вспоминал:

«Центр гулянья под Девичьим, под Новинским, в Марьиной роще обыкновенно составлял большой шатер, слывший в народе под названием „колокола“; верх шатра украшался флагом и зеленой веткой елки. Вокруг этого шатра ставились разнообразные шалаши и палатки, в которых утраивались трактиры и сидели продавцы всевозможных сластей. Дымились самовары на расставленных всюду по гулянью столах; тут же продавали ароматный имбирный сбитень, хмельную бузу, полпиво Буза — слабоалкогольный напиток из проса, гречихи или ячменя.

Полпиво — легкое пиво. и другие напитки».

Наконец, пили чай и в дороге, остановившись на привал. Выпускались специальные дорожные самовары, а также погребцы — ящики с чашками, емкостями для чая и сахара. В самых дорогих погребцах были даже коробки под бутерброды.

С чем пили чай

С XVIII века к чаепитию подавали свежие ягоды, мед, варенье, сахар (импортный тростниковый), грибы, фрукты и сухофрукты, сливки, молоко, сливочное масло, печенье, блины, калачи, крендели, булки, сайки, бублики, пироги, баранки, сухари, пряники, гренки, мясные блюда, и, конечно, чай пили с простым хлебом (преимущественно черным).

В XIX веке на чайный стол также ставили сахар (теперь уже из сахарной свеклы), постный сахар (из картофельной патоки), миндальное молоко (перетертый миндаль с водой, этот напиток активно пили в посты), кувшинный изюм Кувшинный изюм — очень крупный изюм, который везли из Персии (современный Иран). Он высоко ценился — намного выше, чем изюм, который поступал из Центральной (Средней) Азии., шоколадные конфеты, вафли, бисквиты, пастилу, мармелад, рогалики и французские булки.

Предприимчивые производители запускали целые линейки выпечки для чая: «Чайное печенье», «Чайные конфеты», «Чайные пряники» и так далее.

Кроме сладостей и выпечки любимым чайным угощением были соленые лимоны, которые привозили в Россию в бочках. А по меньшей мере с середины XIX века известна традиция закусывать чай даже солеными огурчиками.

Чай употребляли не только в чистом виде. В XIX веке появились чайные концентраты, которые добавляли в мороженое. Кроме того, на рубеже

Какой был чай

Помимо деления чая на кяхтинский и кантонский (по маршруту доставки), было деление на фамильный и ординарный. Фамильным называли более дорогой и качественный чай от известного поставщика, его могли себе позволить состоятельные люди. В трактирах и чайных пили, как правило, чай ординарный, более низкого качества, история происхождения которого обычно была покрыта тайной. Например, это мог быть старый лежалый чай,

Предпочтения к чаю в русском обществе также отличались. Ценители из более состоятельных слоев общества предпочитали зеленый, белый и желтый чай, темные улуны. Эти сорта имели тонкий вкус, но и заваривать их надо было уметь: имела значение мягкость и температура воды и так далее. Красный чай, который в Европе и России называют черным, в отличие от других сортов, не так зависел от искусства заваривания, был дешевле, но и вкус имел менее изысканный.

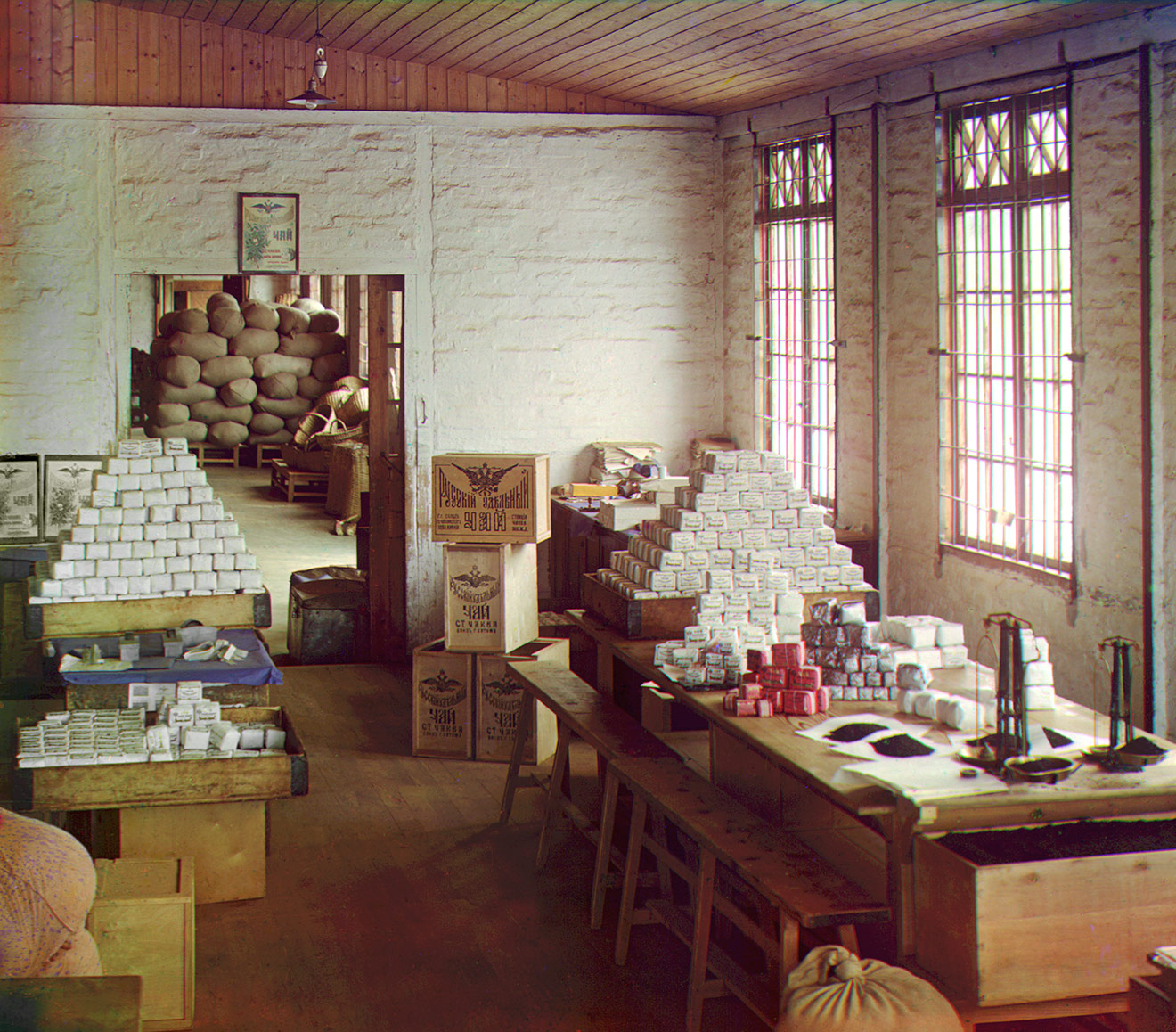

Из книги «Чай и чайная торговля в России и других государствах»

Большая часть современных чаев на мировых рынках — купажи. В одной чайной пачке может быть смесь чая из Кении, Индии, Вьетнама, Цейлона (сейчас Шри-Ланка) и Китая, а специалисты на производстве следят за тем, чтобы вкус у конкретной марки чая не менялся.

Чай в дореволюционной России отличался год от года. В хороший год вкус был один, в неудачный — другой. Зато в те времена он был полностью органическим — никакой химии.

Несмотря на развитие торговли, везти чай из Китая было дорого, поэтому на рынке было множество подделок. Самым распространенным сырьем для поддельного чая были кавказский брусничный лист и кипрей, известный также как иван-чай или копорка.

После революции 1917 года масштабный ввоз чая в Россию прервался на несколько десятилетий. Долгие годы в СССР пили кавказский чай: его выращивали на плантациях, заложенных еще до революции и расширенных в советские годы. Во второй половине ХХ века его стали смешивать с индийским и цейлонским. Вкус и аромат чая из советских магазинов — это вкус чайной смеси из разных регионов мира. Сегодняшние массовые чаи — это тоже купажи, но гораздо более разнообразные по составу. Ну а ценителям снова стал доступен любой чай, включая сорта, традиции и вкус которых не менялись на протяжении столетий — так что можно попробовать чай, который пил, например, первый император династии Чжоу.