Расшифровка Маяковский. «Владимир Ильич Ленин»

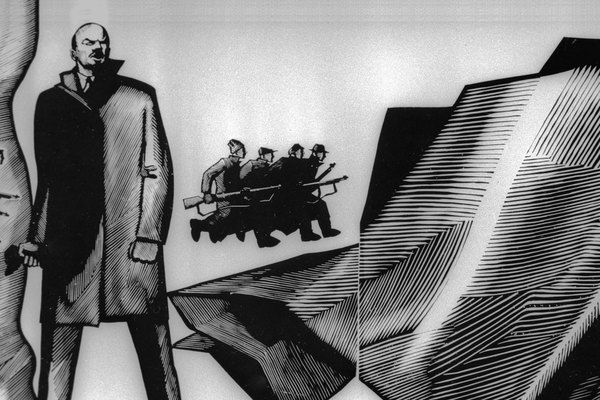

В советское время поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» была в обязательной программе. И с моими первыми классами мы старались прочесть эту поэму серьезно и как могли глубоко. Как ни убивали поэта, навязывая его, расписывая его строчки на лозунги и развешивая их на домах, как ни извращали смысл его произведений, ощущение настоящей поэзии, большого поэта — это ощущение у всех у нас было. Поэтому даже такие, в общем, вполне агитационные пропагандистские и на первый взгляд совершенно партийные вещи, как поэма «Владимир Ильич Ленин» или поэма «Хорошо», мы старались тоже читать добросовестно, всерьез и искать в них голос поэта и особенности его поэтики.

Говоря о композиции этой поэмы, мы неожиданно обнаружили, что она построена абсолютно так же, как Евангелие от Иоанна. То есть на первый взгляд мы сами были ошарашены:

Если б

был он

царствен и божествен,

я б

от ярости

себя не поберег.

Я бы

стал бы

в перекоре шествий,

поклонениям

и толпам поперек.

Это замечательные слова, которые, кстати, в сталинское время не печатались в тексте и вернулись в поэму только после 1956 года. В Евангелии от Иоанна начало звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэма Маяковского начинается с поиска слова:

Слова

у нас

до важного самого

в привычку входят,

ветшают, как платье.

Он ищет слово, чтобы описать небывалый феномен, небывалое явление — Ленина. Неужели Ленин — вождь тоже милостью Божьей?

Далеко давным,

годов за двести,

первые

про Ленина

восходят вести.

И оказывается, что и начало капитализма, и африканский невольник, и крепостной крестьянин — все это предвестья появления Ленина:

Хоть для правнуков,

не зря чтоб

кровью литься,

выплыви,

заступник солнцелицый.

Потом появляется предтеча:

Время

родило

брата Карла —

старший

ленинский брат

Маркс.

Все это предтечи, предвестья, все эти страницы окрашены ожиданием Мессии, Спасителя. И наконец, рождение:

По всему поэтому

в глуши Симбирска

родился

обыкновенный мальчик

Ленин.

Не Ульянов. У Маяковского очень четко разделены эти два персонажа:

Коротка

и до последних мгновений

нам

известна

жизнь Ульянова.

Но долгую жизнь

товарища Ленина

надо писать

и описывать заново.

И дальше еще одна перекличка с евангельским текстом. Не фарисеи, не книжники, а простые люди. Маяковский не говорит «нищие духом», но похоже на то: это истинные ленинцы. Это безграмотный рабочий, это крестьянин-сибирец, это горец. И так же как Спаситель стал против целой мощной твердыни старой веры, так против сабель и пушек встал один скуластый лысый, один человек, как будто бы предупреждая, что царства земные падут.

Так вот давно замечено, что у Маяковского библеизмы не случайны. Библеизмы появляются у него именно в революционных стихах и в первых послереволюционных стихах, поскольку для него революция — это новое сотворение мира. И в стихотворении «Революция» (а оно написано между Февралем и Октябрем) он будет говорить о нашем новом Синае, о скрижалях, о том, что рождается новый мир: «Сегодня рушится тысячелетнее „Прежде“». И в поэме «Владимир Ильич Ленин» есть строки тоже очень показательные:

Когда я

итожу

то, что прожил,

и роюсь в днях —

ярчайший где.

я вспоминаю

одно и то же —

двадцать пятое,

первый день.

Что такое «первый день»? Это первый день сотворения мира. Для Маяковского первый день сотворения мира — это 25 октября. Все, что было до, — это доисторическое прошлое. Вообще, прошлое Маяковского мало интересует. И в поэме «Хорошо» начинается для него интерес именно только тогда, 25 октября. Вот только тогда начинается жизнь. Он скорее устремлен в будущее, а не в прошлое. И дальше — деяния, смерть и бессмертие. И вплоть до таких формул, как, например, «гроб революции и сына и отца»:

Ветер

всей земле

бессонницею выл,

и никак

восставшей

не додумать до конца,

что вот гроб

в морозной

комнатеночке Москвы

революции

и сына и отца.

Я думаю, что параллель совершенно очевидна. И не случайно у Маяковского здесь появляется вполне религиозная церковная лексика:

Я счастлив,

что я

этой силы частица,

что общие

даже слезы из глаз.

Сильнее

и чище

нельзя причаститься

великому чувству

по имени —

класс!

«Причаститься» — откуда вдруг у революционного поэта слово «причастие»? Но здесь, действительно, это не случайно, также как не случайна и тема бессмертия:

С этого знамени,

с каждой складки

снова

живой

взывает Ленин…

Или:

…Ленин

и теперь

живее всех живых.

Это не просто лозунг, это принципиальная позиция. И, наверное, любопытно было бы посмотреть, а насколько эти мотивы у Маяковского нашли продолжение в поэзии следующих шести лет? Все-таки поэма «Владимир Ильич Ленин» — 1924 год, а Маяковский продолжает писать. И здесь, наверное, очень интересно было бы перечитать стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» (1929):

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин —

фотографией

на белой стене.

Конечно, можно уподобить этот разговор молитве и общению с иконой. Но я думаю, что комментарий здесь должен быть другим. Я думаю, что здесь речь идет о том, что Маяковский в 1929-м и в начале 1930 года почувствовал, что ему нет места в современности:

С хвостом годов

я становлюсь подобием

чудовищ

ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,

давай

быстрей протопаем,

протопаем

по пятилетке

дней остаток.

Вот это ощущение. Ну или в стихотворении «Домой»:

Я хочу быть понят моей страной,

А не буду понят —

что ж.

По родной стране

пройду стороной,

Как проходит

косой дождь.

Он, Маяковский, который всегда подталкивал время; он, Маяковский, который, по слову Цветаевой, «ушагал лет на 200 вперед и

Революция кончилась, а ему без революции, в общем, делать нечего:

Только

жабры рифм

топырит учащенно

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

И, собственно, это и предопределило, очевидно, роковой выстрел 14 апреля 1930 года. Разлад со временем — это страшнее отсутствия Лили Брик, это страшнее неудачи выставки «20 лет работы», это страшнее усталости, потому что это означает, что вся жизнь, все идеалы, вся работа перечеркнута. И остается только убить себя.

Маяковский всю жизнь, особенно в первые годы своей работы, очень эффектно, крупно, резко отказывался от старой культуры. Его подпись стоит под манифестом «Пощечина общественному вкусу»: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». Он в первые послереволюционные годы будет говорить: «А почему не атакован Пушкин?» Он будет рифмовать Растрелли и расстрелы. И он, конечно, глубочайшим образом связан с памятью жанра. Он связан с этой старой культурой. И дело не в анекдотах, что он там на выступлениях читал «Евгения Онегина» наизусть. А дело в том, что без знания старой культуры, того же Пушкина, или Бодлера, или Иннокентия Анненского, Маяковский будет недопонят; Маяковский будет, может быть, просто не понят. Он корнями врос в русскую поэзию, и вырвать его оттуда уже никому не удастся.