Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол

Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол

Вися над городом всемирным,

В пыли прошедшей заточен,

Еще монарха в утре лирном

Самодержавный клонит сон.И предок царственно-чугунный

Все так же бредит на змее,

И голос черни многострунный

Еще не властен на Неве.Уже на до́мах веют флаги,

Готовы новые птенцы,

Но тихи струи невской влаги,

И слепы темные дворцы.И если лик свободы явлен,

То прежде явлен лик змеи,

И ни один сустав не сдавлен

Сверкнувших колец чешуи.

Обратите внимание на дату этого стихотворения — 18 октября 1905 года. В комментарии к нему можно прочитать, что стихотворение связано с манифестом 17 октября об усовершенствовании государственного порядка, который государь обнародовал 18 октября. В манифесте была обещана свобода собраний, свобода слова, свобода печати. Блок довольно чутко и скоро откликнулся на этот манифест. Давайте посмотрим, как он это сделал.

«Город всемирный»… Петербург — город, который заложил Петр I, воспринимается Блоком, также как и многими мыслителями (не только литераторами, но и философами, историками, социологами рубежа веков), как город всемирный, как Рим. «Вися над городом всемирным, монарха клонит сон»: здесь в монархе можно увидеть двух государей. С одной стороны, это государь царствующий, Николай II. А с другой — это Петр, основатель Петербурга. Не случайно во вступлении к «Медному всаднику» говорится о вечном сне Петра: «Тревожить вечный сон Петра». А в тексте самой петербургской повести по поводу несчастий Евгения сказано: «…иль вся наша / И жизнь ничто, как сон пустой…» И вот эта устойчивая в мировой литературе формула «Жизнь — сон», сон, который не бытие и не небытие,

Вспомним, что ближайший друг Блока литератор Евгений Иванов напечатал примерно в это же время свой не то художественный текст, не то эссе, которое называется «Всадник». И там, отталкиваясь от образа Петербурга в романах Достоевского, Евгений Иванов пишет: «И не сон ли это Всадника, который снится ему вот уж третье столетие?» То есть Петербург — это такое сонное видение Петра и, соответственно, Медного всадника.

А в эту пору очень сильно влияние Мережковского и его романа «Петр и Алексей». Это, собственно, Антихрист и Христос. Сама трилогия называется «Христос и Антихрист», и Петр — воплощение дьявольского начала для Мережковского, Петр — тот, кто замутил движение России. И отсюда, кстати, во многом исходит историософия Блока, то есть представление о Петре как о враждебном России начале. И это тоже важно. В этих четырех строфах Блок настолько концентрированно изложил свою философию истории, что очень увлекательно это разгадывать, комментировать и перечитывать.

Здесь есть еще один след влияния «Медного всадника», еще один привет Александру Сергеевичу: «Готовы новые птенцы». «Птенцы гнезда Петрова» — это «Полтава», то есть «Полтава» и «Медный всадник» явно связаны образом Петра у Пушкина. Это тоже та традиция, которую Блок ощущал как родную.

Для Блока вообще мировая культура была родным домом. Не случайно Корней Иванович Чуковский, близко знавший Блока и довольно тесно с ним общавшийся в последние годы жизни поэта, записал в дневнике рядом с его именем: «Мы все — подкидыши без дома и без уюта». Для Блока образы мировой литературы, будь это Дон Жуан или Гамлет, Мэри из «Пира во время чумы» или Офелия, настолько же свои, настолько органично входят в его собственное творчество, как будто он их сам сочинил.

И еще один момент, перекликающийся с «Медным всадником», — это образ наводнения. Как мы помним, это главная тема «Всадника». А здесь «тихи струи невской влаги». «Уже на до́мах веют флаги» — потому что вышел манифест царя, дарованная свобода. Уже «готовы новые птенцы» гнезда Петрова, но пока еще только чуткий слух поэта различает грядущую бурю. А для других — «тихи струи невской влаги», «слепы темные дворцы».

Статья Мандельштама «Барсучья нора» — это, по сути дела, некролог на смерть Блока. Мандельштам скажет, что Блок слышал подземный гул там, где остальные слышали лишь синкопическую паузу. Этот жест — «Я ухо приложил к земле» (это строчка Блока), эта способность слышать грядущую катастрофу, эта способность сказать о ней, выразить ее, предупредить о ней — тоже очень блоковская способность.

Змей и царь не кончили исконной борьбы, копытом сжатый змей — знак победы Петра над врагами России и Романовых. «И ни один сустав не сдавлен / Сверкнувших колец чешуи» — змей жив, он оживает. И манифест — знак победы змея.

Говоря об особенностях поэтики Блока, следует отметить, что всё, о чем он пишет, он пытается понять. В том числе и то, что принадлежит злобе дня и его времени в контексте мировой истории и в контексте истории страны. И революция 1917 года будет понята точно так же, как мировой пожар, как этап мировой истории. И именно поэтому о блоковской поэме «Двенадцать» спорят до сих пор, и я думаю, что никогда к единой точке зрения мы не придем.

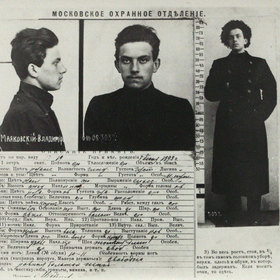

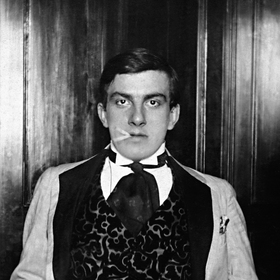

В советское время поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин» была в обязательной программе. И с моими первыми классами мы старались прочесть эту поэму серьезно и как могли глубоко. Как ни убивали поэта, навязывая его, расписывая его строчки на лозунги и развешивая их на домах, как ни извращали смысл его произведений, ощущение настоящей поэзии, большого поэта — это ощущение у всех у нас было. Поэтому даже такие, в общем, вполне агитационные пропагандистские и на первый взгляд совершенно партийные вещи, как поэма «Владимир Ильич Ленин» или поэма «Хорошо», мы старались тоже читать добросовестно, всерьез и искать в них голос поэта и особенности его поэтики.

Говоря о композиции этой поэмы, мы неожиданно обнаружили, что она построена абсолютно так же, как Евангелие от Иоанна. То есть на первый взгляд мы сами были ошарашены:

Если б

был он

царствен и божествен,

я б

от ярости

себя не поберег.

Я бы

стал бы

в перекоре шествий,

поклонениям

и толпам поперек.

Это замечательные слова, которые, кстати, в сталинское время не печатались в тексте и вернулись в поэму только после 1956 года. В Евангелии от Иоанна начало звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэма Маяковского начинается с поиска слова:

Слова

у нас

до важного самого

в привычку входят,

ветшают, как платье.

Он ищет слово, чтобы описать небывалый феномен, небывалое явление — Ленина. Неужели Ленин — вождь тоже милостью Божьей?

Далеко давным,

годов за двести,

первые

про Ленина

восходят вести.

И оказывается, что и начало капитализма, и африканский невольник, и крепостной крестьянин — все это предвестья появления Ленина:

Хоть для правнуков,

не зря чтоб

кровью литься,

выплыви,

заступник солнцелицый.

Потом появляется предтеча:

Время

родило

брата Карла —

старший

ленинский брат

Маркс.

Все это предтечи, предвестья, все эти страницы окрашены ожиданием Мессии, Спасителя. И наконец, рождение:

По всему поэтому

в глуши Симбирска

родился

обыкновенный мальчик

Ленин.

Не Ульянов. У Маяковского очень четко разделены эти два персонажа:

Коротка

и до последних мгновений

нам

известна

жизнь Ульянова.

Но долгую жизнь

товарища Ленина

надо писать

и описывать заново.

И дальше еще одна перекличка с евангельским текстом. Не фарисеи, не книжники, а простые люди. Маяковский не говорит «нищие духом», но похоже на то: это истинные ленинцы. Это безграмотный рабочий, это крестьянин-сибирец, это горец. И так же как Спаситель стал против целой мощной твердыни старой веры, так против сабель и пушек встал один скуластый лысый, один человек, как будто бы предупреждая, что царства земные падут.

Так вот давно замечено, что у Маяковского библеизмы не случайны. Библеизмы появляются у него именно в революционных стихах и в первых послереволюционных стихах, поскольку для него революция — это новое сотворение мира. И в стихотворении «Революция» (а оно написано между Февралем и Октябрем) он будет говорить о нашем новом Синае, о скрижалях, о том, что рождается новый мир: «Сегодня рушится тысячелетнее „Прежде“». И в поэме «Владимир Ильич Ленин» есть строки тоже очень показательные:

Когда я

итожу

то, что прожил,

и роюсь в днях —

ярчайший где.

я вспоминаю

одно и то же —

двадцать пятое,

первый день.

Что такое «первый день»? Это первый день сотворения мира. Для Маяковского первый день сотворения мира — это 25 октября. Все, что было до, — это доисторическое прошлое. Вообще, прошлое Маяковского мало интересует. И в поэме «Хорошо» начинается для него интерес именно только тогда, 25 октября. Вот только тогда начинается жизнь. Он скорее устремлен в будущее, а не в прошлое. И дальше — деяния, смерть и бессмертие. И вплоть до таких формул, как, например, «гроб революции и сына и отца»:

Ветер

всей земле

бессонницею выл,

и никак

восставшей

не додумать до конца,

что вот гроб

в морозной

комнатеночке Москвы

революции

и сына и отца.

Я думаю, что параллель совершенно очевидна. И не случайно у Маяковского здесь появляется вполне религиозная церковная лексика:

Я счастлив,

что я

этой силы частица,

что общие

даже слезы из глаз.

Сильнее

и чище

нельзя причаститься

великому чувству

по имени —

класс!

«Причаститься» — откуда вдруг у революционного поэта слово «причастие»? Но здесь, действительно, это не случайно, также как не случайна и тема бессмертия:

С этого знамени,

с каждой складки

снова

живой

взывает Ленин…

Или:

…Ленин

и теперь

живее всех живых.

Это не просто лозунг, это принципиальная позиция. И, наверное, любопытно было бы посмотреть, а насколько эти мотивы у Маяковского нашли продолжение в поэзии следующих шести лет? Все-таки поэма «Владимир Ильич Ленин» — 1924 год, а Маяковский продолжает писать. И здесь, наверное, очень интересно было бы перечитать стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» (1929):

Грудой дел,

суматохой явлений

день отошел,

постепенно стемнев.

Двое в комнате.

Я

и Ленин —

фотографией

на белой стене.

Конечно, можно уподобить этот разговор молитве и общению с иконой. Но я думаю, что комментарий здесь должен быть другим. Я думаю, что здесь речь идет о том, что Маяковский в 1929-м и в начале 1930 года почувствовал, что ему нет места в современности:

С хвостом годов

я становлюсь подобием

чудовищ

ископаемо-хвостатых.

Товарищ жизнь,

давай

быстрей протопаем,

протопаем

по пятилетке

дней остаток.

Вот это ощущение. Ну или в стихотворении «Домой»:

Я хочу быть понят моей страной,

А не буду понят —

что ж.

По родной стране

пройду стороной,

Как проходит

косой дождь.

Он, Маяковский, который всегда подталкивал время; он, Маяковский, который, по слову Цветаевой, «ушагал лет на 200 вперед и

Революция кончилась, а ему без революции, в общем, делать нечего:

Только

жабры рифм

топырит учащенно

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

И, собственно, это и предопределило, очевидно, роковой выстрел 14 апреля 1930 года. Разлад со временем — это страшнее отсутствия Лили Брик, это страшнее неудачи выставки «20 лет работы», это страшнее усталости, потому что это означает, что вся жизнь, все идеалы, вся работа перечеркнута. И остается только убить себя.

Маяковский всю жизнь, особенно в первые годы своей работы, очень эффектно, крупно, резко отказывался от старой культуры. Его подпись стоит под манифестом «Пощечина общественному вкусу»: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». Он в первые послереволюционные годы будет говорить: «А почему не атакован Пушкин?» Он будет рифмовать Растрелли и расстрелы. И он, конечно, глубочайшим образом связан с памятью жанра. Он связан с этой старой культурой. И дело не в анекдотах, что он там на выступлениях читал «Евгения Онегина» наизусть. А дело в том, что без знания старой культуры, того же Пушкина, или Бодлера, или Иннокентия Анненского, Маяковский будет недопонят; Маяковский будет, может быть, просто не понят. Он корнями врос в русскую поэзию, и вырвать его оттуда уже никому не удастся.

Репутация такого странного писателя, как Алексей Николаевич Толстой, была создана в 1920–30-е годы, скорее в 1930-е, когда он был объявлен сначала вторым советским писателем, после Горького, а затем и первым. И в качестве этого первого писателя советской земли он пропагандировался, издавался, экранизировался, и волей-неволей его читали. Теперь его мало издают, по инерции скорее. Мало читают, не экранизируют, и его репутация теперь существует по закону отката. Она слабеет. И теперь мы не очень понимаем, как относиться к этому писателю. Поэтому тема этой лекции — как читать Алексея Толстого, что в нем искать и в конце, может быть, что читать у Толстого.

Для того чтобы понять направление изучения для одних или удовольствия для других от Толстого, прочитаем одну цитату из «Петра Первого». И, может быть, она даст нам некий ключ. В конце романа один из его главных героев, Голиков, размышляет:

«Ах,

деревни-то какие бедные, ах, живут как бедно! — шептал Голиков и от сострадания прикладывал узкую ладонь к щеке. Гаврила отвечал рассудительно:

— Людей мало, а царство — проехать по краю — десяти лет не хватит, оттого и беднота: с каждого спрашивают много. Вот, был я во Франции… Батюшки! Мужиков ветром шатает, едят траву с кислым вином, и то не все… А выезжает на охоту маркиз или сам дельфин французский, дичь бьют возами… Вот там — беднота. Но там причина другая…

Голиков не спросил, какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром… Ум его не был просвещен, в причинах не разбирался; через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, и радовался и мучился чрезмерно…»

Итак, в этой цитате две части. Первая — это поиск причин, причин того, что народ живет бедно. Вторая часть — это радость жизни. Все, что касается большой темы, что касается великих проблем, Толстому никогда не давалось. Это была не его тема. А между тем сама ситуация советской литературы подталкивала его к большим темам. Он не был бы писателем первого ряда, если бы не поднимал великих проблем. Но поднимать их он не мог. Это было не его. И каждый раз он срезался. Он соскакивал с большой темы. Ну, возьмем того же «Петра Первого». Вот он начинает:

«Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля; урожай сам-три — слава тебе, господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы».

Ну просто обзор русской жизни начала петровского царствования как сокращенная цитата из «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова. И сейчас он нам укажет причины, почему так живет русский человек, выход из положения (это петровские реформы), сейчас развернется большая тема. И действительно, начинается тема народных волнений, тема разинская, болотниковская Иван Болотников и Степан Разин были предводителями крупных восстаний в 1606–1607 и 1670–1671 годах.: «И ныне без единодушия того, ребята, ждите, — плахи да виселицы, одолеют вас бояре…»

Но что дальше происходит? Вот этого обзора русской жизни вдруг раз — и нету, забыто. Тема народного восстания и народного недовольства постепенно уходит, она снимается, и уже во втором томе ее как бы нет; ни Болотникова, ни Разина не остается, да и конъюнктура меняется: уже о народных восстаниях писать невыгодно, а надо о единой и мощной воле царя.

Далее — существовала концепция Покровского Михаил Покровский (1868–1932) — историк, лидер марксистской исторической школы. о том, что тем классом, на который Петр должен был опереться, было купечество. И Толстой дисциплинированно эту концепцию разворачивал. Затем эту концепцию отменили, и Толстой бросил ее и совершенно поменял курс. Никакая большая тема из «Петра Первого» не выходит. Это роман дискретный, это роман, разбивающийся на эпизоды без единой скрепы, без большой темы, которая бы соединяла все эти эпизоды. Значит, эту большую тему у него искать не нужно. Не надо требовать от него то, чего он не может. На чем держался всегда русский роман? Какая его тема может считаться основной (особенно эпос, особенно толстые исторические романы)? Это, конечно, поиск смысла. Это, конечно, то, что мы называем в школе «духовными исканиями». И, конечно, ориентиром был прежде всего Лев Толстой. Что мы видим в «Петре Первом» Алексея Толстого? Исканиями духовными почти никто не занят в этой книге. Они никого не волнуют. Один герой только все время ищет: то к раскольникам подастся, то в

«Зачем нас сюда пригнали?» — спрашивает Голиков при строительстве Петербурга. Это бессмыслица! А в ответ офицер Бровкин втолковывает ему истинный смысл события. Он как даст ему в ухо, и говорит при этом: «Ты — солдат. Сказано — идти в поход, — иди. Сказано — умереть, — умри. Почему? Потому так надо». Вот и весь смысл.

На этом духовные искания Голикова в этом романе заканчиваются, и больше он ничего не ищет. Но зато явилась ему после этого удара в ухо спасительная и очень ценная для Толстого мысль. И именно эту мысль он проводит постоянно на протяжении всего романа — и, надо сказать, во всем своем творчестве.

Это вот какая мысль — опять-таки цитата из романа. Голиков нашел свое призвание в конце романа и стал живописцем. Парсунки Парсуна — жанр русской портретной живописи конца XVI — начала XVIII века. рисовал. Но дело не в этих парсунках, не в том, что он там замечательно рисует, — дело в той идее, которая пришла ему в голову: «Чудаки, — прошептал Андрей. — Плоть терзать! А плоть — ах — бывает хороша…» Плоть, понимаете? Вот то самое, о чем говорится в первом отрывке, который я прочитал: «…через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, и радовался и мучился чрезмерно…» Вот что надо искать у Алексея Толстого.

Но возьмем некоторые его произведения — хотя бы «Детство Никиты» «Детство Никиты» — детская повесть Алексея Толстого. Написана в

Вершинное произведение Толстого (и самое счастливое его произведение) — то, где эта его идея (или антиидея) нашла полное выражение. Он написал его после тяжелой болезни, когда жизнь возвращалась к нему. Начал писать прямо в больнице, охваченный новой любовью, которая освежила его, придала ему новые силы. Он любил влюбляться, был чувственник, как звал его Чуковский, «глазастый чувственник». Так вот какое он произведение написал самое счастливое и, может быть, самое лучшее? «Приключения Буратино».

Не секрет, что «Буратино» написан по мотивам сказки Коллоди «Приключения Пиноккио». Но сказка Коллоди — произведение в высшей степени нравоучительное, причем христиански нравоучительное. Кто является резонером у Коллоди? Говорящий сверчок. Говорящий сверчок есть и в «Буратино». И когда Буратино в начале своих приключений совершает первые дурацкие, бесстыдные поступки и затем отправляется в свои странствия, сверчок напутствует его. Напутствует с угрозами, говорит ему, что его ждут опасности, что он будет дорого платить за свои ошибки. И как отвечает ему Буратино? Берет башмак и бросает в него. И летит (как Никита летел) навстречу своим приключениям, не обращая внимания ни на какое ворчание, нытье.

Дальше приключения Буратино заканчиваются совершенно блестящей победой, открытием волшебной страны театра. Буратино верховодит всеми куклами, да и собственным папой Карло. Опять говорящий сверчок в конце, замыкая композицию сказки, появляется на сцене и говорит: мол, я предупреждал, что будут опасности и приключения. Но, конечно, все вышло хорошо, а могло выйти и нехорошо. Кто слушает его? Кому интересен говорящий сверчок? Кому интересен резонер? Нет — надо поступать вопреки морали, вопреки обычной духовной проповеди, вопреки всему этому замшелому христианству и всем его рецидивам. Надо жить, чувствовать, брать свое, надо жить по инстинкту. Так и делает Буратино.

Давайте сравним: какой нос у Пиноккио из сказки Коллоди и какой нос у Буратино? Нос у героя Коллоди — это показатель его духовного процесса. Если он у него, как у человека, маленький, значит, он и является человеком и пребывает в некоей истине. Как только он начинает врать, как только он начинает идти против Бога и воли его, нос у него растет, и он, таким образом, отдаляется от человека, превращается в чурбан. Значит, уменьшение и увеличение носа — это знак приближения или отдаления от человеческого. Что же происходит с Буратино? Нос у него как был длинный и деревянный, так и остался. Это его знак. И знак чего? Любопытства, конечно. Умения совать этот самый нос в чужие дела, влезать во всё и везде выходить победителем, всегда одерживать верх.

Вот это искусство выходить победителем, одерживать верх, брать свое и наслаждаться жизнью — это искусство и проповедует Буратино. И кто является учителем в этой сказке? Папа Карло, сверчок? Учителем является Буратино. Он учит всех кукол, Пьеро, Мальвину, которая сама пыталась его учить. Он всем дает благой пример.

Так происходит на протяжении всего толстовского творчества, это его тема. Из произведения в произведение. Он ее контрабандой провозит, он ее боком

Бывают такие вопросы, задаваться которыми неловко, а публично тем более. Вот я в

Замысел рассказа «Два рака» возник в 1954 году. Имелись в виду рак бывшего заключенного и рак функционера, партийного работника, прокурора, с которым Солженицын не лежал в одно время. Тот недуг свой переносил годом раньше и был известен будущему автору «Ракового корпуса» только по рассказам соседей по этому самому грустному заведению. Дальше он пишет о том, что в день выписки у него возник иной сюжет — «Повести о любви и недуге». И не сразу они соединились. «Лишь через 8–9 лет, уже перед появлением „Ивана Денисовича“, оба сюжета соединились — и родился „Раковый корпус“. Я начал его в январе 1963-го, но он мог и не состояться, вдруг показался малозначительным, на одной линии с „Для пользы дела“…».

Этот рассказ, надо сказать, Солженицын, кажется, меньше всего любил из того, что он написал. Справедливо или нет — другой разговор.

«…Я переколебался и написал „ДПД“, а „РК“ совсем забросил. Потом

Работа над суммарной книгой о советских лагерях началась давно. Но ударное время для работы над «Архипелагом», как мы знаем, — это с 1965 на 1966 и с 1966 на 1967 год, когда Солженицын уезжал в Эстонию на хутор своих друзей, естественно по лагерю. И вот там в Укрывище, как это было названо позднее в книге «Бодался теленок с дубом», в довольно таких спартанских условиях «Архипелаг» и писался. Вот «Корпус» его прикрывает.

Всё так. Тактика есть тактика. Но

И в этом есть некоторый очень глубокий смысл. Мы знаем, что Солженицын не собирался печатать «Архипелаг» сразу. Более того, что и публикация его на рубеже 1973–1974 года была вынужденной: она была связана с гэбистским захватом рукописи, смертью Воронянской Имеется в виду самоубийство (по официальной версии) Елизаветы Воронянской, помощницы и машинистки Солженицына и тайной хранительницы части его рукописей., со всеми этими страшными обстоятельствами — когда он дал команду печатать. В принципе, он предполагал эту публикацию позже. Даже в ситуации противостояния в конце 1960-х — начале 1970-х годов с властью, и отнюдь не только из инстинкта самосохранения, Солженицын полагал, что этой книги черед еще не пришел. Слишком мощная будет взрывная волна, и бог весть, что тут произойдет.

И вот это выдышивая, выстраивая, он одновременно писал «Раковый корпус», книгу, которая давала возможность выйти на путь примирения. Не забвения прошлого, а примирения, покаяния и человеческого разговора, в том числе и не в последнюю очередь с властью. Потому так был важен этот изначальный посыл. Два рака. Что это означает? Это означает, что все люди смертны, и по толстовскому рассказу, который читают в «Раковом корпусе» Имеется в виду рассказ Толстого 1881 года «Чем люди живы»., неизбежен вопрос: чем люди живы?

Ключевая для «Ракового корпуса» фраза — это то, что вспоминает Ефрем Поддуев, как он не пощадил зэков. Не потому, что питал к ним

Поэтому так важна толстовская составляющая подтекста и смерти Ивана Ильича, и прямое обсуждение рассказа «Чем люди живы». Солженицын всегда был, что называется, фанатически заворожен точностью факта. При этом время действия «Ракового корпуса» перенесено на год. Он недужил весной 1954 года, а действие разворачивается в 1955-м. Почему? Потому что именно в 1955-м в стране становятся ощутимы сдвиги. Снятие большей части членов Верховного суда, отставка Маленкова и те веселые обещания коменданта, которые звучат в последней главе: скоро все это кончится, не будет вечной ссылки.

«Раковый корпус» писался о времени надежды, и заметим, что и пишется он во время сложное, но некоторым образом время надежды. Задним числом мы прекрасно понимаем, что государственный переворот 1964 года вгонял в гроб либерализацию. Но на самом деле ситуация 1966, 1965, 1967 годов была чрезвычайно колеблющейся. Непонятно, что это коллективное руководство предпримет. И здесь вот этот человеческий посыл был необычайно важен. Это был некоторый упущенный шанс для власти и для общества. Притом что ориентация на общество была очень важна, Солженицын хотел, чтобы «Корпус» печатался в самиздате.

И здесь нельзя не привести две аналогии. Когда петля совсем подошла, осень 1973 года, все стало ясно, и не знает Александр Исаевич, на запад ему ехать или на восток или убьют. Что он делает в этот самый момент? Он пишет письмо вождям Советского Союза, мол, вы на этой земле живете, русские вы люди, есть в вас

Зачем вообще стихи? Ей-богу, не знаю. Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что подавляющее большинство людей прекрасно обходятся без поэзии. И это

Когда-то в древности стихами (впрочем, по нынешним понятиям довольно необычными) писались священные тексты. Считается, что для удобства массового запоминания наизусть. Спустя столетия поэзия опростилась и постепенно стала пристрастием и баловством вроде спорта, коллекционирования всякой всячины или любви к путешествиям.

Не только великий писатель, но и очень умный человек Лев Толстой считал, что сочинять стихи — все равно что танцевать за плугом. Он, вероятно, имел в виду, что думать на главные темы и так непросто. Зачем же еще усложнять себе задачу, отвлекаясь на всякие выкрутасы, размер и рифму? Но чуткие к поэзии люди могли бы возразить, что Толстой в общем и целом прав. Возьмем для примера такое философское суждение: объективный мир и человеческое мышление имеют принципиально разные начала, поэтому все попытки осмыслить устройство мироздания тщетны. Суждение как суждение, глубокое и горькое. Его можно принять к сведению. Но вот как высказался на ту же тему Тютчев:

Природа — сфинкс.

И тем она верней

Своим искусом мучит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.

Для чувствительного читателя эти четыре строки тотчас сделают отвлеченное философское предположение личным переживанием, дают возможность испытать собственную и сиюминутную эмоцию от старинной выкладки ума. Познать

Вот

Но здесь перекресток. Если мир и человеческая жизнь в нем — урок с более или менее известным ответом, то поэзия, конечно же, помеха, потому что рассеивает внимание и отвлекает от учебы.

При таком раскладе поэзия может пригодиться лишь в качестве наглядного пособия или мнемонического подспорья. Но если допустить, что мир возник и существует по мановению непостижимой личной или безличной творческой стихии, то искусству (включая и такое бесполезное, как поэтическое) нечего стесняться. Соразмерность и равновесие его шедевров пребывают, как кажется, в согласии с загадочными законами и пропорциями мироустройства. Хочется думать, что именно это имел в виду Пушкин, когда сказал: «Поэзия выше нравственности — или, по крайней мере, совсем иное дело». Получается, что я так и не ответил на собственный же вопрос, зачем нужны стихи. Но это, в

Выше я пытался возражать толстовскому сравнению поэзии с танцем за плугом. Сейчас я собираюсь Толстому поддакивать. Со времен романтизма поэзия добилась права не приносить ощутимой пользы. Но это послабление усложнило стихотворцам задачу. Освобожденные от обязанности поставлять читателям

Если бы я мог забыться,

Если бы, что так устало,

Перестало сердце биться,

Сердце биться перестало,

Наконец — угомонилось,

Навсегда окаменело,

Но — как Лермонтову снилось —

Чтобыгде-то жизнь звенела……Что любил, что не допето,

Что уже не видно взглядом,

Чтобы было близкогде-то ,

Где-то близко было рядом…

Вот уж и впрямь не стихи, а

Прямой эфир душевного состояния, имитация репортажа о переживании — хлеб лирики. Поэтому ей, в отличие от прочих жанров литературы, позволительно говорить от авторского лица что бог на душу положит, если, конечно, эти речи характерны для данного настроения.

Примеров не счесть. Маяковский:

Я знаю —

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гете!

Арсений Тарковский:

…Я не бегу. На свете смерти нет.

Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо

Бояться смерти ни в семнадцать лет,

Ни в семьдесят. Есть только явь и свет…

И только сухарь и зануда придерется к психологически оправданным гиперболам.

…Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Или Блок:

…А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций!

Искушенный читатель не мерит стихи на аршин бытовой этики. Он ищет достоверность и переживания, его эссенции. Любовь так любовь, скука так скука. И тому подобное.

Привилегия лирики — снять сливки с драматической ситуации, сказать о следствиях, не вдаваясь в причины. Но за льготы бессодержательности, безответственности и верхоглядства приходится платить высокую цену, трудиться по двухбалльной системе — все или ничего.

«Крепкая проза» — снисходительный, но комплимент. «Крепкие стихи» — уничижительный отзыв. Профессиональная, не хватающая звезд с неба проза способна обогатить нас новыми знаниями, чужим опытом и непривычным взглядом на вещи. Наконец, просто поможет скоротать дорогу или час-другой ожидания. Средней руки картина оживит стену в квартире, гостиничном номере и так далее. Но прилежное чтение чего бы то ни было крепкого и профессионального, записанного в столбик, — занятие, достойное чичиковского слуги Петрушки. «Стихи не читают — стихи почитывают», — поправила подростка Александра Жолковского его интеллигентная мать, когда тот перечислял свои каникулярные достижения.

Ну хорошо. Поэзии больше, чем

Но уцелеть в такой борьбе за выживание очень непросто. И статистически Толстой, выходит, прав. Что за странная доблесть говорить куплетами? Аттракцион такой, что ли? Поэзия, конечно, роскошь. Но для ценителей крайне насущная. Я бы сравнил впечатления от шедевров лирики с воздействием утреннего, крепкого, вручную сваренного кофе. Голод уже утолен. Впереди будничные дела. Но в считаные минуты, пока неспешно обжигаешься этой сладкой горечью, ты чувствуешь, что твои уровень и отвес на месте, и ненадолго совпадаешь с самим собой.

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости