Мораль

Здравствуйте! Я редактор сайта Arzamas Ирина Калитеевская, и мы начинаем седьмую лекцию из курса, посвященного культуре античности. Как вы только что услышали, люди, читающие басни древнегреческого поэта Эзопа, не всегда могут понять, какую именно мораль он имел в виду. Конечно, в Античности это проблем ни у кого не вызывало — а значит, наши представления о добре и зле с тех пор довольно сильно изменились. Для того чтобы разобраться, как представляли себе хорошего человека обычные древние греки и древние римляне, мы обратились к Андрею Россиусу — доктору филологических наук, специалисту по античной философии.

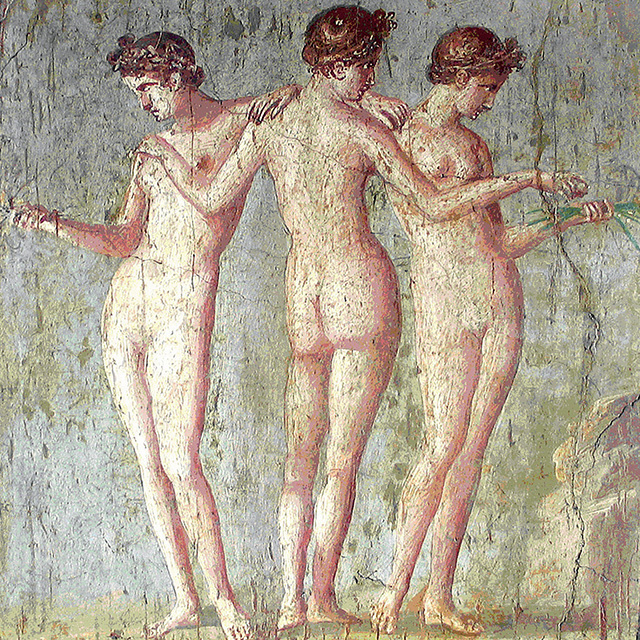

Обе великие классические культуры дают нам достаточный материал для того, чтобы изучить два вида нравственных представлений, весьма несхожих между собой, которые, однако, еще сильнее отличаются от привычного нам уклада, находящегося под безусловным влиянием двухтысячелетней истории христианства. Греческая философия создала главнейшие и великие этические учения; само понятие «этика» как отдельный вид теоретической мысли — это создание греков, прежде всего Аристотеля, и сам термин «этика», то есть учение о нравственной философии, принадлежит Аристотелю.

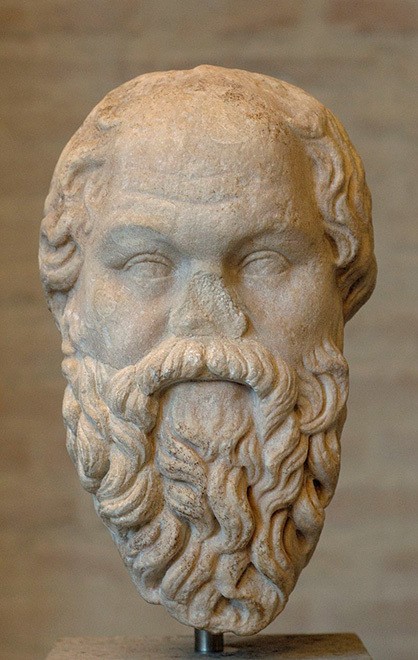

Уже начиная с Сократа мы наблюдаем рационализацию этических представлений. Сократ полностью интеллектуализировал эту сферу, и его знаменитые этические парадоксы — в частности, о том, что никто не может желать зла или творить зло добровольно — содержат в себе именно интеллектуалистическое начало. Еще дальше пошел в этом направлении Платон, который доказывал, что благо может быть только абсолютным и поэтому нет никакой разницы между благом индивидуальным и благом вообще; поэтому вопрос о ценностях — ключевой вопрос этики — решается им в таком универсалистском плане. Аристотель в гораздо более гибкой этической мысли создает эвдемонистическую этику Эвдемонизм (от греч. eudaimonia — «счастье») — этическое направление, согласно которому смысл человеческой жизни заключается в стремлении к достижению счастья. , которая учит человека тому, каким образом достичь счастья, и показывает, что, при всех различиях в понимании счастья между людьми разной степени подготовленности и интеллектуального совершенства, можно установить некую иерархию и высшая степень счастья достигается тем, кто сумел достичь успеха в созерцательной жизни, в жизни, посвященной знанию. Стоики создают свое этическое учение вокруг представления о долге, о нравственно должном. Эпикурейцам принадлежит идеал безмятежной мудрости и способности мудреца пребывать в полнейшей независимости от внешних обстоятельств.

Вся эта пестрота этической мысли возникла не на пустом месте. Естественно, фоном для деятельности каждого из великих мыслителей было то, что он мог встречать в повседневной жизни, в литературе и во всей традиции — так сказать, в воздухе культуры, которым он питался. Каков же этот культурный материал, какова эта нравственная мысль?

Она в древнейшее время, естественно, теснейшим образом оказывается связана с религией. Еще знаменитый английский ученый Эрик Доддс в середине XX века сформулировал до сих пор широко принятую теорию, которая противопоставляет два типа обществ: общество стыда и общество вины. Классическим обществом стыда в древнюю эпоху Доддс как раз и называет древних греков. В основе социального контроля в таком обществе лежат понятия гордости и чести. Главную роль в них играет то, как поступки выглядят — в отличие от индивидуальной совести, которая регулирует нравственную жизнь индивида в так называемых обществах вины, каковы в первую очередь все христианские общества.

И надо сказать, что те памятники, которые есть в нашем распоряжении, в целом — особенно если полагаться на первые впечатления — подтверждают это наблюдение. Мы видим, что гомеровский герой (а гомеровские тексты — это наш древнейший источник, к счастью весьма пространный, поэтому материала много) прежде всего желает превзойти других и завоевать почет в жизни и славу после смерти. Связано это с тем, что представления о загробном существовании совсем не таковы, каковы они в христианстве.

Гомеровский герой, грек этой архаической эпохи, после смерти превращается в некую бледную тень: жизнь после смерти не продолжается, душа не умирает, но с утратой тела она может вести лишь убогое бесчувственное существование, без памяти, без способности вступать в общение с другими душами. Такое впечатление, что греки проводили в своей религии некий логический эксперимент: что будет с человеком, если останется его душа при удалении тела — тела как инструмента всей деятельности, всех восприятий, в том числе и восприятия зрительного, слухового, тела как инструмента мысли и чувств.

Такая перспектива, конечно, кажется довольно мрачной и неутешительной. Это означает, что рассчитывать на некую награду в загробном существовании никак не приходится. Поэтому главная забота героя (а герой — это человек, воплощающий некие общие чаяния, то есть это, видимо, некая идеализированная выжимка нравственных представлений любого человека древнейшей эпохи) заключается в том, чтобы в своей жизни успеть завоевать достаточный почет и славу, чтобы эта слава пережила его и осталась после смерти.

Мы находим массу подтверждений этому в гомеровских поэмах. Так, в «Илиаде» Гектор, главный защитник Трои, перед поединком просит в случае гибели вернуть его тело родным для погребения — и говорит, что «и слава моя не погибнет». При этом он полностью отдает себе отчет в том, что его гибель телесно фатальна, что, по сути дела, никакого продолжения не будет. Агамемнон отмечает, что даже Гектор, сколь он ни отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны. И когда Гектор, наконец, погибает, душа его, говорит Гомер, отлетает к Аиду в загробный мир, оплакивая свою участь и расставаясь с юностью.

В знаменитом эпизоде гомеровской «Одиссеи» — посещении царства мертвых — Одиссей встречает погибшего героя Эльпенора, и душа его молит Одиссея о том, чтобы тот позаботился о погребении его тела близ моря — на память и в назидание потомкам. В загробном мире ему дорого то, что связывало его с жизнью и что может напомнить о нем в этой жизни, даже если к жизни нет никакой возможности вернуться.

Моральным представлениям греко-архаической поры чужда идея всепрощенчества, прощения врагов: он не подставит другую щеку под удар. Знаменитая формулировка этого принципа, которую мы знаем из греческой трагедии, — это благоприятствовать друзьям и вредить врагам. Надо сказать, что эти представления, хотя они архаические по сути своей, продолжали жизнь свою и в более поздний, в классический период, когда уже появилась философия, и одновременно с нею.

Мы находим формулировки этого у современника Платона, знаменитого афинского писателя и полководца Ксенофонта. Вот что говорит он в «Воспоминаниях о Сократе»:

«Достоинство человека видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла» Пер. Сергея Соболевского.

Фукидид в своей «Истории» говорит:

«Кинемся яростно на злейших наших врагов, которые находятся в таком замешательстве и которых предает нам сама судьба! Проникнемся при этом убеждением, что в полном согласии с законными установлениями поступает тот, кто желает покарать обидчика, кто считает своим долгом утолить жажду мести, что отразить врага — чувство, которое врожденно нам и которое доставит нам, как говорится, величайшее наслаждение» Пер. Федора Мищенко.

У того же Ксенофонта мы слышим и во всей силе звучащее представление о славе как о величайшем воздаянии и величайшей награде, которую способен получить человек в жизни. Вот что говорит он сам в автобиографическом повествовании о персидском походе:

«Ксенофонт, с одной стороны, был не прочь принять командование, полагая, что тем самым он добьется большего почета среди друзей, имя его получит больше блеска в его родном городе и, может быть, ему удастся принести

какую-нибудь пользу войску. Подобные соображения побуждали его стремиться к единоличной власти. Но с другой стороны, когда он размышлял о будущем, таящем в себе неизвестность, и о проистекающей отсюда опасности потерять уже заслуженную славу, он начинал колебаться» Пер. Марии Максимовой.

В другом месте Ксенофонт говорит: «Самых приятных звуков — похвалы себе — ты не слышишь» Пер. Сергея Соболевского, — и Ксенофонт, мыслитель чрезвычайно внимательный к этическим проблемам, написавший целую большую книгу о Сократе, бывший учеником Сократа, здесь тем не менее вполне верен старинным представлениям.

Даже прозвучавших цитат из Ксенофонта достаточно, чтобы убедиться в том, что мотивом при совершении нравственного выбора оказывается отнюдь не представление о

Это не означает, что греческим богам чужда роль носителей справедливости: нет, безусловно, они справедливы, но пути божественные совершенно неисповедимы. И надеяться на бога не приходится. Справедливость их не нацелена на то, чтобы окормлять человечество, в отличие от Бога христианского. Человек должен в большей степени полагаться сам на себя, а не на божество. Посему человек и не склонен бывает винить бога в своих неудачах и в собственных дурных поступках, которые совершены в минуту заблуждения. Нет, у богов есть свои интересы, и эти интересы никоим образом не соотносятся с интересами человека.

Отсюда вытекают две интересные особенности: с одной стороны, люди, не полагаясь на богов, имеют гораздо более выраженное собственное человеческое достоинство по сравнению с достоинством божественным. В литературе мы видим множество примеров того, как человек оказывается способен на большее величие, на величие поступков и мыслей, нежели подчас довольно мелочные боги. А если говорить о героях как о воплощении неких нравственных чаяний обычного человека, то герой зачастую вступает и в состязание с богом, невзирая на то, что это состязание неизбежно ведет его к уничтожению.

Другая сторона того же самого заключается в том, что обычный человек, как правило, предпочитает не вступать в конфликт с божеством. А так как границы, за которыми начинается конфликт, неясны из-за того, что цели божества никому не известны, то в действие здесь неизбежно входит одна из главных греческих добродетелей, именуемая греческим словом sophrosyne, которое переводится на русский язык, в зависимости от эпохи и историко-культурного текста,

Таким образом, греки не разделяют восточных религиозных представлений о том, что мир есть зло по своей природе, и жизнь — это зло. С другой стороны, точно так же чужды им и сверхоптимистическое представление (допустим, руссоистское) о том, что мир всецело благостен. Они предпочитают идти по среднему пути. Отсюда существенно менее эмоциональный, даже в повседневной жизни, подход грека к нравственным вопросам. Это подход куда более интеллектуальный: грек склонен взвешивать и отмерять, а не поддаваться непосредственно чувствам, и поэтому ему совершенно не представляется дикой идея ответственности за поступок, которого он, может быть, и не совершал, потому что если справедливость была нарушена, допустим, его предками, то представление о том, что расплата даже в более поздних поколениях может быть справедливой, не вызывает у него никакого отторжения.

Точно так же и в суде вопрос о присутствии вины человека в совершенном им поступке отнюдь не играет той ключевой роли, какую он стал играть в современном судопроизводстве. Скорее важны последствия этих действий — и это объединяет судебный процесс с представлениями людей в повседневной жизни. Важны последствия того, что ты сделал, а не то, хотел ты хорошего или дурного. Ссылка на намерение, на незнание может в лучшем случае помочь спасти лицо, но никак не освободить человека от ответственности — даже в его собственных представлениях. И мы читаем, что, к примеру, сохранил нам Лисий, греческий оратор, в речи против Агората:

«Может быть, он скажет, что причинил столько несчастий против воли. А по моему мнению, господа судьи, если кто вам причинит большие несчастья, такие, выше которых ничего не может быть, хотя бы это было совершенно против его воли, это еще не причина, чтобы вам не наказывать его» Пер. Сергея Соболевского.

Аристофану такое общераспространенное отношение позволяет сатирически восклицать в комедии «Осы»:

«О многочтимые, простите, боги, мне!

Ведь я нечаянно! Характер мой иной» Пер. Адриана Пиотровского.

Итак, греки заботились о награде за свои дела, причем не после смерти, а уже при жизни. Награда эта — слава среди современников и память потомков. Для того чтобы заслужить ее, самое главное — это, во-первых, быть добрым к друзьям и мстительным к врагам, а во-вторых, быть благоразумным, чтобы не вызвать гнев богов и не навлечь беду на себя и своих потомков.

Такова в целом картина нравственных представлений греков, которая считалась достоверной на протяжении долгого времени. В ней есть свои привлекательные стороны, которые восхищали многих и многих исследователей и философов: конечно, это в первую очередь готовность нести за себя ответственность, большее мужество перед лицом смерти, большая готовность человека иметь дело с самим собой и с последствиями своих действий, нежели это свойственно христианской культуре.

Однако, как показали исследования, проведенные во второй половине XX века, эта картина неполная. И возникновение всех тех рационалистических, интеллектуальных этических учений, во многом подготовивших и христианство, было неслучайным, потому что семена этого нового этического подхода присутствуют уже и в повседневной греческой морали, в том числе и в архаические времена.

Были изучены некоторые литературные источники, на которые раньше обращали не так много внимания. Прежде всего это ораторская проза. В самом деле, гомеровская поэзия и трагедия неизбежно искажают нравственную картину — просто по той причине, что они по определению дают некий возвышенный, идеализированный образ происходящего, и героический взгляд на мир в них по определению выходит на первое место, он идеализируется и очищается от всех возможных примесей. Между тем неожиданно оказывается, что отличные от этого нравственные презумпции можно увидеть в произведениях ораторской прозы и одновременно с этим — в комедии. И полное совпадение этих нравственных предпосылок в двух столь несхожих жанрах может служить косвенным доказательством того, что речь идет действительно о реально имевшем место феномене. Благодаря этим данным открывается во многом неожиданная картина греческой морали, которая куда более привлекательна для человека, в том числе знакомого с моралью христианской.

Уже в самых ранних памятниках литературы мы видим, что неограниченное преследование своего интереса усмиряется не только санкцией общества и закона, но и религиозными верованиями и представлениями об этической норме, отсюда вытекающими. Самое общее слово «хороший» (agathos) изначально, казалось бы, применяется только к доблести, прежде всего к доблести военной: быть хорошим на войне, то есть удачливым воином, в том числе хорошо убивать. Но благодаря тому новому углу зрения, который открывает нам изучение ораторской прозы, оказывается, что и у Гомера это слово означает в том числе нечто хорошее, нечто доброе в нравственном смысле. Более того, оно употребляется не совсем так, как мы привыкли употреблять эти термины блага, в значительной степени под влиянием Платона и во многом воспитанного им христианского употребления. Это слово дополняется словами более конкретными. Например, слово «справедливый», dikaios, в определенных контекстах означает «хороший» и так далее.

Интереснейшим примером трансформации нравственных оценок могут служить элегии Феогнида из Мегары, поэта второй половины VI века до н. э. Феогнид знаменит как ярчайший представитель аристократических ценностей; его стихи в

«Если бы нашим врачам способы бог указал,

Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,

Много бы выпало им самых великих наград.

Если б умели мы разум создать и вложить в человека,

То у хороших отцов злых не бывало б детей:

Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,

Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь» Пер. Викентия Вересаева.

Еще отчетливее этот новый смысл звучит в таких строках:

«Добрые ж все принимают от нас как великое благо,

Добрые помнят дела, и благодарны за них» Пер. Викентия Вересаева.

Не только философам и поэтам, но в огромной степени и ораторам обязан своим становлением греческий моральный лексикон. В судебных речах идет непрерывная и непримиримая борьба одних ценностей с другими, без конца определяется, что есть добро, а что зло. Из судебного красноречия этот тип рассуждений во всё более отвлеченном виде переносится в иные виды риторики и становится одним из главных предметов едва ли не большинства речей. То, что прежде звучало порой невнятно, приобретает ясную логическую форму. Нравственные понятия делаются наконец однозначными и понятными для всех.

Когда мы читаем нравственные сентенции и обобщения в сочинениях Исократа, афинского оратора и теоретика красноречия, современника Сократа и Платона, а в

«…без этих разграничений мы не смогли бы вести совместную жизнь. Это с помощью речи мы изобличаем дурных и превозносим хороших, через ее посредство наставляем безрассудных и испытываем разумных, ибо умение говорить так, как следует, мы считаем величайшим признаком рассудительности, и в правдивом, честном и справедливом слове видим отображение доброй и справедливой души» Пер. Эдуарда Фролова.

И военные доблести — оказывается, что даже у Гомера это отнюдь не единственные добродетели, которые заслуживают одобрения. В действительности речь с самого начала идет вовсе не только о стыде, не только о внешнем, но и о чувстве вины, и подтверждением тому оказывается множество контекстов. Боги, конечно, не озабочены человеческим благом — они справедливы, но справедливость их состоит в том, что они требуют от людей должного почитания. Однако верховный бог, то есть Зевс, уже с самых ранних времен в качестве главной причитающейся себе почести требует того, чтобы люди поступали справедливо по отношению друг к другу.

Таким образом, картина оказалась несколько сложнее, чем представлялось изначально. В трагедии и гомеровском эпосе речь не идет об абстрактной справедливости, о хорошем и благом вообще, о добре как таковом, безотносительно стороны, которая ведет военные действия, но, как выясняется, это не значит, что у греков вообще не было таких представлений.

Теперь же перейдем к Риму.

Иную картину, столь же непохожую на христианскую мораль, но намного более ясную, чем то, что мы видим в древнегреческой культуре, можно наблюдать в Риме. Так как исторически Рим (в отличие от множества греческих городов-государств, каждое из них со своими традициями, установлениями), по сути дела, это один разрастающийся полис, то и картина нравов и нравственных представлений, которым следуют люди, куда более единообразна и внятна для нас.

Римское общество чрезвычайно консервативно и традиционно. Светоний сообщает о знаменитом эдикте — законе, который говорит о том, что всё, что не соответствует нравам предков, должно быть по возможности отвергнуто. Это как раз то самое понятие, которое обозначает набор традиционных нравственных представлений, лежащих в основе всего поведения в обществе: mos maiorum — «обычай предков».

Этот обычай вменяет сознанию граждан в качестве добродетелей и их противоположностей весьма определенный и четко структурированный набор качеств. И если эти качества рассмотреть последовательно, лучше всего становится понятно, насколько римское нравственное сознание отлично от того, что привычно нам. Интересно и то, что в Риме долгое время никакой философии не было — соответственно, не было и никакой теоретической мысли о нравственных вопросах, и это способствовало устойчивости традиционно принятой системы. Когда же философия в I веке до н. э. появляется, и это греческая философия, то весь ее к тому времени весьма разработанный и изощренный формальный аппарат приспосабливается к оформлению этой весьма сильной традиции. Благодаря этому мы можем видеть, что, к примеру, греческий стоицизм с его идеей должного, стоящей в центре всей этической системы, оказывается очень пригоден к римской идее государственного служения; эпикурейство же как позицию индивидуалистическую избирают те, кто чувствует себя в некоторой, может быть не слишком сильной, но оппозиции к официальному учению. Это прежде всего поэты, такие как Гораций и Вергилий, но и свободные мыслители: сам Цицерон бывает то стоиком, то эпикурейцем.

Каковы же краеугольные камни этого традиционного римского нравственного сознания, обычая предков?

Прежде всего это то, что именуется латинским словом pietas. Типичным переводом этого слова в христианском контексте будет «благочестие»; в римских же текстах мы должны переводить его, в зависимости от оттенков употребления, как «долг», «чувство долга», «верность», «твердость религиозного убеждения», «преданность», «сыновний долг» и так далее. Воплощение этой важнейшей добродетели — герой и основатель римской идентичности Эней, воспетый Вергилием в «Энеиде». Цицерон сообщает, что pietas — это добродетель, побуждающая нас исполнять долг перед отечеством и родителями, а также прочими людьми, связанными с нами родством. В другом своем философском сочинении «О природе богов» Цицерон определяет pietas как справедливое отношение к богам. С этим связана для современного человека трудность восприятия римского национального эпоса. Куда легче проникнуться симпатией к героям Гомера, выше всего ставящим личную доблесть, отвагу и стремящимся превзойти других и снискать посмертную славу, нежели к Энею — носителю чувства долга по преимуществу.

С понятием pietas тесно связано другое, несколько более конкретно практического свойства: fides, или «верность», «надежность», — качество человека, которому можно доверять и на которого можно положиться. Предшественник Вергилия, эпический поэт Энний, характеризует этим словом проводника, от которого зависит успех либо погибель войска римского полководца Тита Фламиния: «Муж небогатый, но исполненный верности».

Столь же, если угодно, объективный, внеличный характер имеют такие добродетели, как religio и cultus. Содержание этих понятий весьма удачно передается русскими кальками обоих слов: «религия» и «культ». Само понятие «религия» изобретено римлянами, оно производится от глагола religo — «связываю». Речь идет об обеспечении связи между смертными и богами, о поддержании мира с богами, pax deorum, путем неуклонного следования принятому религиозному обычаю. Cultus же буквально — «почитание богов»: это правильное и неуклонное отправление внешнего религиозного ритуала. Конечно, присутствие среди важнейших добродетелей внешней ритуальной религиозности объясняет, как мог в позднейшие императорские времена возникнуть и благополучно насаждаться культ действующего императора.

Истинный римлянин должен был обладать непременно такими личными добродетелями, как constantia, «постоянство», и в особенности gravitas, «важность». Под «важностью» здесь следует понимать способность хранить невозмутимое и величественное самообладание вне зависимости от происходящих событий, сonstantia же характеризует упорство и неколебимость такого самообладания.

Знаменитый легендарный исторический пример этих добродетелей — Гай Муций Сцевола. Во время осады Рима этрусским войском он был пойман при попытке убить предводителя врагов царя Порсену. В доказательство своей решимости и презрения к телу перед лицом долга он положил руку в огонь и держал ее там, пока она не обуглилась. Отсюда, собственно, его имя Сцевола — «леворукий». Человек, следующий по пути добродетели, сумевший воспитать в себе все вышеназванные свойства, обладает тем, что римляне именовали virtus (от слова vir — «человек», «мужчина»): это качество истинного мужа. Слово это, в новых языках ставшее обобщенным обозначением добродетели, у римлян имело, как мы видим, вполне конкретное смысловое наполнение.

Наконец, итогом жизненного пути, отмеченного добродетелью; добродетелями, если угодно, результативными становятся восхищающие римских писателей качества dignitas и auctoritas. Dignitas — буквально «достоинство» — это именно свойство человека, доказавшего, что на любом посту он умел служить образцом благочестия, долга, надежности, верности, самообладания и упорства — словом, был носителем всех тех вышеперечисленных добродетелей; во многих случаях слово dignitas можно было бы перевести как «репутация». Auctoritas же — это тот почет, который обеспечивается доброй репутацией и ничем иным.

Вот какова нравственная картина представлений древнего римлянина.

Итак, по мнению римлян, человек, который демонстрирует чувство долга, надежность, самообладание и упорство, почитает богов, правильно отправляет ритуалы, может быть назван «мужественным» и «достойным» и заслуживает почета. Все это довольно далеко от христианских представлений о добре и благе. Что же произошло, когда эта система ценностей столкнулась с христианством?

Неудивительно, что наступление и победа христианства влекла за собой конфликт между нравственной традицией старого Рима и интенсивно вырабатывавшейся новой системой ценностей. Когда господство христианской религии получает окончательное политическое закрепление, только отдельные чудаки решаются вспоминать об обычае предков.

Особенно примечательна фигура Квинта Аврелия Симмаха, государственного деятеля и ученого второй половины IV века н. э. Этому знатоку древней литературы новое время обязано сохранением некоторых важнейших памятников римской поэзии и прозы. В эпоху уже далеко зашедшего забвения классических произведений он один из немногих продолжал изучать старые рукописи, выбирал лучшие варианты и велел переписывать исправленный текст; нам известен ряд предложенных лично им вариантов поправок. В собственных же своих сочинениях он защищал древнюю религию и старые моральные ценности, видя в них залог величия Рима. Его современник, христианский поэт Пруденций, счел одинокий голос Симмаха столь опасным, что выступил против него с особым памфлетом, так и озаглавленном «Против Симмаха», где понятие, из которого составляется римское mos maiorum, он отвергает как не более чем предрассудок древних прадедов. Таков был конец системы римских добродетелей, долгие века служивший фундаментом всей римской цивилизации. Попытка отчасти воскресить ее была сделана лишь в эпоху Возрождения.

Это была последняя лекция из курса о том, что такое античная культура. До встречи!

Что еще почитать о нравственных представлениях в Древней Греции и Риме:

Апресян Р. Г.* Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на материале гомеровского эпоса). М., 2013.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.

Гусейнов А. А. Античная этика. М., 2011.

Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995.

Греческая философия: в 2 т. М., 2006–2008.

*Признан иностранным агентом.