Церковная живопись

1. Римские катакомбы

Раннехристианское искусство

До начала IV века христианство в Римской империи было гонимо, и христиане для своих собраний нередко использовали катакомбы — подземные кладбища римлян, — в которых во II веке они погребали своих усопших. Здесь на мощах мучеников они совершали главное христианское таинство — евхаристию Евхаристия (греч. «благодарение») — таинство, в котором верующему под видом хлеба и вина преподается истинное Тело и истинная Кровь Господа Иисуса Христа., о чем свидетельствуют изображения на стенах катакомб. Первые общины, состоявшие из иудеев, были далеки от изобразительного искусства, но по мере распространения апостольской проповеди к Церкви присоединялось все больше язычников, для которых изображения были привычны и понятны. В катакомбах мы можем проследить, как зарождалось христианское искусство.

Всего в Риме насчитывается свыше 60 катакомб, их протяженность около 170 километров. Но сегодня доступны лишь немногие Катакомбы Присциллы, Каллиста, Домитиллы, Петра и Марцеллина, Коммодиллы, катакомбы на Виа Латина и другие.. Эти подземные усыпальницы представляют собой галереи или коридоры, в стенах которых устроены гробницы в виде ниш, закрываемых плитами. Иногда коридоры расширяются, образуя залы — кубикулы с нишами для саркофагов. На стенах и сводах этих залов, на плитах сохранились росписи и надписи. Диапазон изображений — от примитивных граффити до сложных сюжетных и декоративных композиций, сходных с помпейскими фресками.

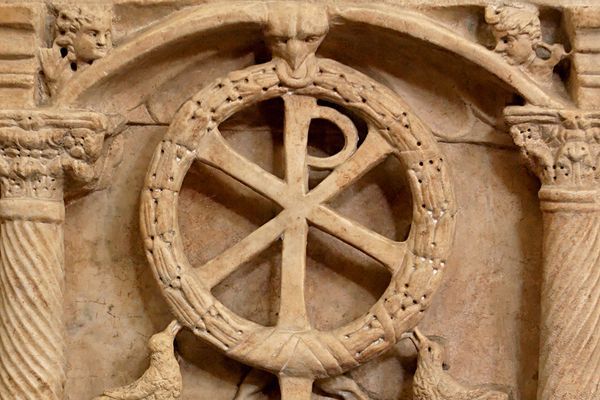

Раннехристианское искусство пронизано глубоким символизмом. Наиболее распространенные символы — рыба, якорь, корабль, виноградная лоза, агнец, корзина с хлебами, птица феникс и другие. Например, рыба воспринималась как символ крещения и евхаристии. Одно из ранних изображений рыбы и корзины с хлебами мы находим в катакомбах Каллиста, оно датируется II веком. Рыба символизировала также самого Христа, поскольку греческое слово «ихтюс» (рыба) прочитывалось первыми христианами как акроним, в котором буквы разворачиваются во фразу «Иисус Христос Божий Сын Спаситель» (Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoς ῾Υιὸς Σωτήρ).

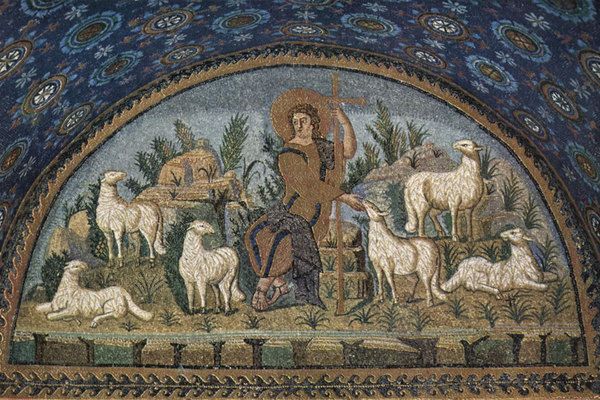

Важно отметить, что образ Христа вплоть до IV века сокрыт под разными символами и аллегориями. Например, часто встречается образ Доброго Пастыря — юноши-пастушка с ягненком на плечах, отсылающий к словам Спасителя: «Я есть пастырь добрый…» (Ин. 10:14). Другим важнейшим символом Христа был агнец, нередко изображавшийся в круге, с нимбом вокруг головы. И только в IV веке появляются образы, в которых мы узнаём более привычный образ Христа как Богочеловека (например, в катакомбах Коммодиллы).

Христиане нередко переосмысляли и языческие образы. Например, на своде в катакомбах Домитиллы изображен Орфей, сидящий на камне с лирой в руках; вокруг него — птицы и животные, слушающие его пение. Вся композиция вписана в восьмиугольник, по краям которого расположены библейские сцены: Даниил во рву львином; Моисей, изводящий воду из скалы; воскрешение Лазаря. Все эти сюжеты являются прообразом изображения Христа и Его воскресения. Так что и Орфей в этом контексте тоже соотносится с Христом, сошедшим в ад, чтобы вывести души грешников.

Но чаще в живописи катакомб использовались ветхозаветные сюжеты: Ной с ковчегом; жертвоприношение Авраама; лествица Иакова; Иона, поглощаемый китом; Даниил, Моисей, три отрока в печи огненной и другие. Из новозаветных — поклонение волхвов, беседа Христа с самарянкой, воскрешение Лазаря. Немало на стенах катакомб изображений трапез, которые можно трактовать и как евхаристию, и как поминальные трапезы. Часто встречаются образы молящихся людей — орант и орантов. Некоторые женские изображения соотносятся с Богоматерью. Надо сказать, что образ Богородицы появляется в катакомбах ранее, чем образ Христа в человеческом облике. Наиболее древнее изображение Богоматери в катакомбах Присциллы датируется II веком: Мария здесь представлена сидящей с Младенцем на руках, а рядом стоит молодой человек, указывающий на звезду (высказывают разные версии: пророк Исайя, Валаам, муж Марии Иосиф Обручник).

С нашествием варваров и падением Рима начинается разграбление захоронений, в катакомбах перестают хоронить. По распоряжению папы Павла I

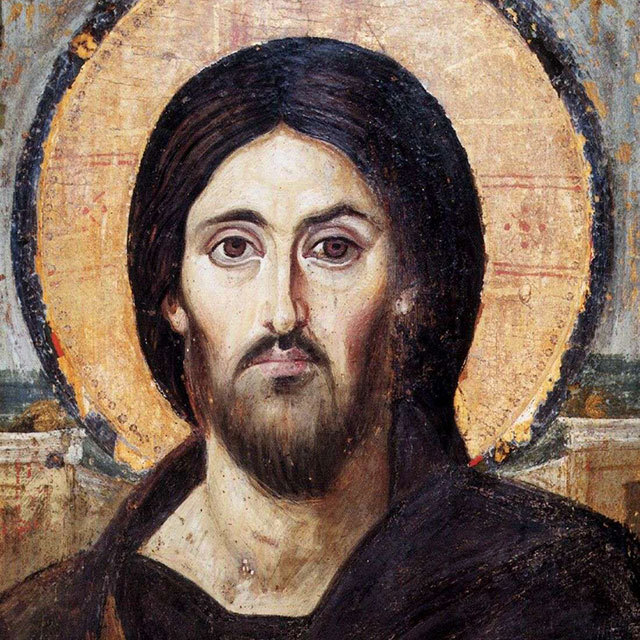

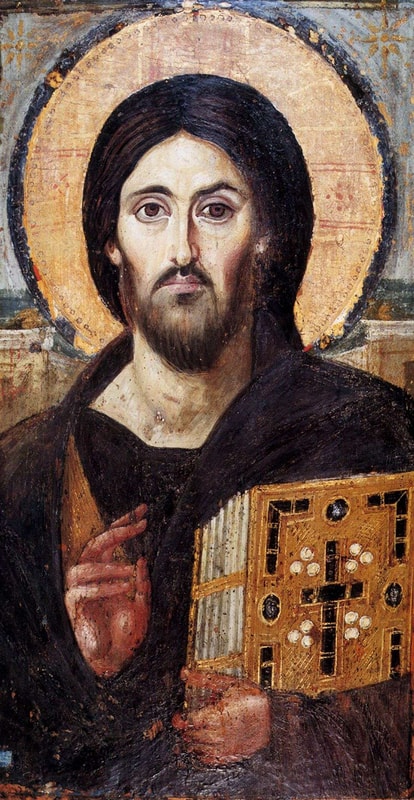

2. Икона «Христос Пантократор»

Монастырь Святой Екатерины на Синае, Египет, VI век

«Христос Пантократор» (греч. «Вседержитель») — самая известная икона доиконоборческого периода Иконоборчество — еретическое движение, выразившееся в отрицании почитания икон и гонениях на них. В период с VIII по IX век несколько раз получало официальное признание в Восточной церкви.. Она написана на доске в технике энкаустики Энкаустика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск, а не масло, как, например, в масляной живописи., которая издавна использовалась в античном искусстве; все ранние иконы писались именно в этой технике. Икона не очень большая, ее размер 84 × 45,5 см, но характер образа делает ее монументальной. Образ написан в свободной, несколько экспрессивной живописной манере; пастозные мазки Пастозный мазок — густой мазок неразжиженной краски. четко лепят форму, показывая объем и трехмерность пространства. Здесь еще нет стремления к плоскостности и условности, как это будет позже в канонической иконописи. Перед художником стояла задача показать реальность Боговоплощения, и он стремился передать максимальное ощущение человеческой плоти Христа. При этом он не упускает и духовную сторону, являя в лике, особенно во взгляде, силу и мощь, мгновенно воздействующую на зрителя. Образ Спасителя уже вполне иконографически традиционен и в то же время необычен. Лик Христа, обрамленный длинными волосами и бородой, окруженный нимбом со вписанным в него крестом, спокоен и умиротворен. Христос облачен в темно-синюю тунику с золотым клавом Клав — украшение, нашитое в виде вертикальной полосы от плеча до нижнего края одежды. и пурпурный плащ — одеяния императоров. Фигура изображена по пояс, но ниша, которую мы видим за спиной Спасителя, позволяет предположить, что он восседает на троне, за которым простирается голубое небо. Десницей (правой рукой) Христос благословляет, в левой руке держит Евангелие в драгоценном, украшенном золотом и каменьями окладе.

Образ величественный, даже триумфальный, и вместе с тем необычайно притягательный. В нем ощущается гармония, но она во многом строится на диссонансах. Зритель не может не заметить явную асимметрию в лике Христа, особенно в том, как написаны глаза. Исследователи

По всей видимости, эта икона была написана в Константинополе и попала в Синайский монастырь как вклад императора Юстиниана, который был ктитором, то есть жертвователем, обители. Высочайшее качество исполнения и богословская глубина разработки образа говорят в пользу ее столичного происхождения.

3. Мозаика «Богоматерь на троне»

Собор Святой Софии — Премудрости Божией, Константинополь, IX век

После долгого, более ста лет длившегося иконоборческого кризиса в 867 году по императорскому указу стали вновь украшать мозаиками собор Святой Софии в Константинополе. Одной из первых мозаичных композиций стал образ Богоматери на троне в конхе апсиды Конха — полукупольное перекрытие над полуцилиндрическими частями зданий, например апсидами.. Вполне возможно, этот образ восстанавливал более ранее изображение, которое было уничтожено иконоборцами. Русский паломник из Новгорода Антоний, посетивший Константинополь около 1200 года, оставил в своих записках упоминание о том, что мозаики алтаря Святой Софии были исполнены Лазарем. Действительно, в Константинополе жил изограф Лазарь, пострадавший при иконоборцах, и после Собора 843 года, восстановившего иконопочитание, он получил всенародное признание. Однако в 855 году он был отправлен в Рим в качестве посла императора Михаила III к папе Бенедикту III и умер около 865 года, так что не мог быть автором константинопольской мозаики. Но слава его как пострадавшего от иконоборцев связала этот образ с его именем.

Этот образ Богоматери — один из самых прекрасных в византийской монументальной живописи. На золотом сияющем фоне, на троне, украшенном драгоценными камнями, на высоких подушках царственно восседает Богоматерь. Она держит перед собою младенца Христа, восседающего у нее на коленях, как на троне. А по сторонам, на арке, стоят два архангела в облачениях придворных, с копьями и зерцалами, охраняя трон. По краю конхи — надпись, почти утраченная: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили».

Лик Богоматери благороден и прекрасен, в нем нет еще того аскетизма и строгости, которые будут характерны для более поздних византийских образов, в нем еще много античного: округлый овал лица, красиво очерченные губы, прямой нос. Взгляд больших глаз под изогнутыми дугами бровей отведен чуть в сторону, в этом видна целомудренность Девы, на которую устремлены глаза тысяч людей, входящих в храм. В фигуре Богоматери ощущается царское величие и вместе с тем истинно женская грация. Ее одеяние глубокого синего цвета, украшенное тремя золотыми звездами, спадает мягкими складками, подчеркивая монументальность фигуры. Тонкие руки Богоматери с длинными пальцами придерживают младенца Христа, защищая Его и одновременно являя миру. Лик младенца очень живой,

Иконографический тип Богоматери на троне с младенцем Христом обрел особенную популярность в IX веке, постиконоборческую эпоху, как символ Торжества православия. И часто он помещался именно в апсиде храма, знаменуя собой зримое явление Небесного Царства и тайну Боговоплощения. Мы встречаем его в церкви Святой Софии в Салониках, в Санта-Мария-ин-Домника в Риме и в других местах. Но константинопольские мастера выработали особый тип образа, в котором телесная красота и красота духовная совпадали, художественное совершенство и богословская глубина гармонично сосуществовали. Во всяком случае, художники стремились к этому идеалу. Таков и образ Богоматери из Святой Софии, положившей начало так называемому Македонскому Ренессансу — такое наименование получило искусство Византии от середины IX до начала XI века.

4. Фреска «Воскресение»

Монастырь Хора, Константинополь, XIV век

Два последних века византийского искусства именуют Палеологовским Ренессансом. Название это дано по правящей династии Палеологов, последней в истории Византии. Империя клонилась к закату, теснимая турками, она теряла территории, силу, власть. Но ее искусство было на взлете. И тому один из примеров — образ Воскресения из монастыря Хора.

Константинопольский монастырь Хора, посвященный Христу Спасителю, по преданию, был основан в VI веке преподобным Саввой Освященным. В начале XI века, при византийском императоре Алексее Комнине, его теща Мария Дука велела построить новый храм и превратила его в царскую усыпальницу. В XIV веке, между 1316 и 1321 годом, храм вновь был перестроен и украшен стараниями Феодора Метохита — великого логофета Логофет — высший чиновник (аудитор, канцлер) царской или патриаршей канцелярии в Византии. при дворе Андроника II Андроник II Палеолог (1259–1332) — император Византийской империи в

Мозаики и фрески Хоры созданы лучшими константинопольскими мастерами и представляют собой шедевры поздневизантийского искусства. Но образ Воскресения выделяется особенно, потому что в нем в великолепной художественной форме выражены эсхатологические представления эпохи. Композиция располагается на восточной стене параклесия (южного придела), где стояли гробницы, чем, видимо, объясняется выбор темы. Трактовка сюжета связана с идеями Григория Паламы — апологета исихазма и учения о божественных энергиях Исихазмом в византийской монашеской традиции называлась особая форма молитвы, при которой ум безмолвствует, находится в состоянии исихии, молчания. Основная цель этой молитвы — достижение внутреннего озарения особым Фаворским светом, тем самым, который видели апостолы во время Преображения Господа..

Образ Воскресения расположен на изогнутой поверхности апсиды, что усиливает его пространственную динамику. В центре мы видим Христа Воскресшего в белых сияющих одеждах на фоне ослепительной бело-голубой мандорлы Мандорла (итал. mandorla — «миндалина») — в христианской иконографии миндалевидное или круглое сияние вокруг фигуры Христа или Богоматери, символизирующее их небесную славу.. Его фигура — как сгусток энергии, который распространяет волны света во все стороны, разгоняя тьму. Спаситель широким, энергичным шагом переходит бездну ада, можно сказать — перелетает ее, потому что одна его нога опирается на поломанную створку адских врат, а другая зависает над пропастью. Лик Христа торжественен и сосредоточен. Властным движением Он увлекает за собой Адама и Еву, приподнимая их над гробами, и они как бы парят в невесомости. Справа и слева от Христа стоят праведники, которых Он выводит из царства смерти: Иоанн Креститель, цари Давид и Соломон, Авель и другие. А в черной пропасти ада, разверстой под ногами Спасителя, видны цепи, крючья, замки, клещи и прочие символы адских мучений, и там же — связанная фигура: это поверженный сатана, лишенный своей силы и власти. Над Спасителем белыми буквами по темному фону надпись «Анастасис» (греч. «Воскресение»).

Иконография Воскресения Христова в таком изводе, который получил также название «Сошествие во ад», возникает в византийском искусстве в постиконоборческую эпоху, когда богословская и литургическая трактовка образа стала преобладать над исторической. В Евангелии мы не найдем описания Воскресения Христова, оно остается тайной, но, размышляя над тайной Воскресения, богословы, а вслед за ними и иконописцы, создали образ, который являет победу Христа над адом и смертью. И этот образ взывает не к прошлому, как воспоминание о событии, произошедшем в определенный момент истории, он обращен в будущее, как осуществление чаяния всеобщего воскресения, которое началось с Воскресения Христа и влечет за собой воскресение всего человечества. Это космическое событие — неслучайно на своде параклесия, над композицией Воскресения, мы видим образ Страшного суда и ангелов, сворачивающих свиток неба.

5. Владимирская икона Божией Матери

Первая треть XII века

Образ был написан в Константинополе и привезен в 30-х годах XII века в качестве дара Константинопольского патриарха киевскому князю Юрию Долгорукому. Икону поставили в Вышгороде Сейчас районный центр в Киевской области; расположен на правом берегу Днепра, 8 км от Киева., где она прославилась чудесами. В 1155 году сын Юрия Андрей Боголюбский забрал ее во Владимир, здесь икона находилась более двух столетий. В 1395 году по велению великого князя Василия Дмитриевича ее принесли в Москву, в Успенский собор Кремля, где она и пребывала вплоть до 1918 года, когда ее взяли на реставрацию. Сейчас она находится в Государственной Третьяковской галерее. С этой иконой связаны предания о многочисленных чудесах, в том числе избавление Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Перед ней выбирали митрополитов и патриархов, венчали монархов на царство. Владимирская Богоматерь почитается как талисман Русской земли.

К сожалению, икона не очень хорошей сохранности; по данным реставрационных работ 1918 года, она была многократно переписана: в первой половине XIII века после Батыева разорения; в начале XV века; в 1514, в 1566, в 1896 году. От первоначальной живописи сохранились только лики Богоматери и младенца Христа, часть чепца и каймы накидки — мафория Мафорий — женское одеяние в виде плата, закрывающее почти всю фигуру Богоматери. с золотым ассистом Ассист — в иконописи штрихи из золота или серебра на складках одежд, крыльях ангелов, на предметах, символизирующие отблески Божественного света., часть охряного с золотым ассистом хитона Иисуса и виднеющейся из-под него рубашки, кисть левой и часть правой руки младенца, остатки золотого фона с фрагментами надписи: «МР. .У».

Тем не менее образ сохранил свое очарование и высокий духовный накал. Он построен на сочетании нежности и силы: Богоматерь прижимает к себе Сына, желая защитить от грядущих страданий, а Он ласково прижимается к ее щеке и рукой обнимает за шею. Глаза Иисуса с любовью устремлены на Мать, а ее глаза смотрят на зрителя. И в этом пронзительном взгляде целый спектр чувств — от боли и сострадания до надежды и прощения. Эта иконография, разработанная в Византии, получила на Руси название «Умиление», что является не совсем точным переводом греческого слова «елеуса» — «милостивая», так именовали многие образы Богоматери. В Византии эта иконография называлась «Гликофилуса» — «Сладкое лобзание».

Колорит иконы (речь идет о ликах) построен на сочетании прозрачных охр и цветовых подкладок с тональными переходами, лессировок (плавей) и тонких белильных мазков света, что создает эффект нежнейшей, почти дышащей плоти. Особенно выразительны глаза Богородицы, они написаны светло-коричневой краской, с красным мазком в слезнице. Красиво очерченные губы написаны киноварью трех оттенков. Лик обрамляет голубой с темно-синими складками чепец, очерченный почти черным контуром. Лик Младенца написан мягко, прозрачные охры и подрумянка создают эффект теплой мягкой младенческой кожи. Живое, непосредственное выражение лица Иисуса также создается за счет энергичных мазков краски, лепящих форму. Все это свидетельствует о высоком мастерстве создавшего этот образ художника.

Темно-вишневый мафорий Богоматери и золотой хитон Богомладенца написаны гораздо позже ликов, но в целом они гармонично вписываются в образ, создавая красивый контраст, а общий силуэт фигур, соединенных объятиями в единое целое, является своего рода пьедесталом для прекрасных ликов.

Владимирская икона двухсторонняя, выносная (то есть для совершения различных шествий, крестных ходов), на обороте написан престол с орудиями страстей (начало XV века). На престоле, покрытом красной, украшенной золотым орнаментом с золотыми каймами тканью, лежат гвозди, терновый венец и книга в золотом переплете, а на ней — белый голубь с золотым нимбом. Над престолом возвышается крест, копье и трость. Если прочитывать образ Богоматери в единстве с оборотом, то нежные объятия Богоматери и Сына становятся прообразом будущих страданий Спасителя; прижимая к груди Младенца Христа, Богородица оплакивает Его смерть. Именно так в Древней Руси и понимали образ Богоматери, рождающей Христа для искупительной жертвы во имя спасения человечества.

6. Икона «Спас Нерукотворный»

Новгород, XII век

Двухсторонняя выносная икона Нерукотворного образа Спасителя со сценой «Поклонение Кресту» на обороте, памятник домонгольского времени, свидетельствует о глубоком усвоении русскими иконописцами художественного и богословского наследия Византии.

На доске, близкой к квадрату (77 × 71 см), изображен лик Спасителя, окруженный нимбом с перекрестьем. Большие, широко открытые глаза Христа смотрят чуть влево, но при этом зритель ощущает, что находится в поле зрения Спасителя. Высокие дуги бровей изогнуты и подчеркивают остроту взгляда. Раздвоенная борода и длинные волосы с золотым ассистом обрамляют лик Спаса — строгий, но не суровый. Образ лаконичный, сдержанный, очень емкий. Здесь нет никакого действия, нет дополнительных деталей, только лик, нимб с крестом и буквы — IC ХС (сокращенное «Иисус Христос»).

Образ создан твердой рукой художника, владеющего классическим рисунком. Почти идеальная симметрия лика подчеркивает его значимость. Сдержанный, но изысканный колорит построен на тонких переходах охры — от золотисто-желтой до коричневой и оливковой, хотя нюансы колорита сегодня видны не во всей полноте из-за утраты верхних красочных слоев. Из-за утрат еле видны следы от изображения драгоценных камней в перекрестии нимба и буквы в верхних углах иконы.

Название «Нерукотворный Спас» связано с преданием о первой иконе Христа, созданной нерукотворно, то есть не рукой художника. Предание это гласит: в городе Эдессе жил царь Авгарь, он был болен проказой. Прослышав об Иисусе Христе, исцеляющем больных и воскрешающем мертвых, он послал за ним слугу. Не имея возможности оставить свою миссию, Христос тем не менее решил помочь Авгарю: Он умыл лицо, вытер его полотенцем, и тотчас на ткани чудесным образом отпечатался лик Спасителя. Это полотенце (убрус) слуга отнес Авгарю, и царь был исцелен.

Церковь рассматривает нерукотворный образ как свидетельство Боговоплощения, ибо он являет нам лик Христа — Бога, ставшего человеком и пришедшего на землю ради спасения людей. Это спасение совершается через Его искупительную жертву, что символизирует крест в нимбе Спасителя.

Искупительной жертве Христа посвящена и композиция на обороте иконы, где изображен голгофский крест, на котором висит терновый венец. По сторонам от креста стоят поклоняющиеся архангелы с орудиями страстей. Слева Михаил с копьем, которым было пронзено сердце Спасителя на кресте, справа — Гавриил с тростью и губкой, напитанной уксусом, который давали пить распятым. Выше — огненные серафимы и зеленокрылые херувимы с рипидами Рипиды — богослужебные предметы — укрепленные на длинных рукоятках металлические круги с изображением шестикрылых серафимов. в руках, а также солнце и луна — два лика в круглых медальонах. Под крестом мы видим небольшую черную пещеру, а в ней — череп и кости Адама, первого человека, ввергшего своим непослушанием Богу человечество в царство смерти. Христос, второй Адам, как называет Его Священное Писание, своей смертью на кресте побеждает смерть, возвращая человечеству вечную жизнь.

Икона находится в Государственной Третьяковской галерее. До революции она хранилась в Успенском соборе Московского Кремля. Но изначально, как установил Герольд Вздорнов Герольд Вздорнов (р. 1936) — специалист в области истории древнерусского искусства и культуры. Ведущий научный сотрудник ГосНИИ реставрации. Создатель Музея фресок Дионисия в Ферапонтове., она происходит из новгородской деревянной церкви Святого Образа, возведенной в 1191 году, ныне не существующей.

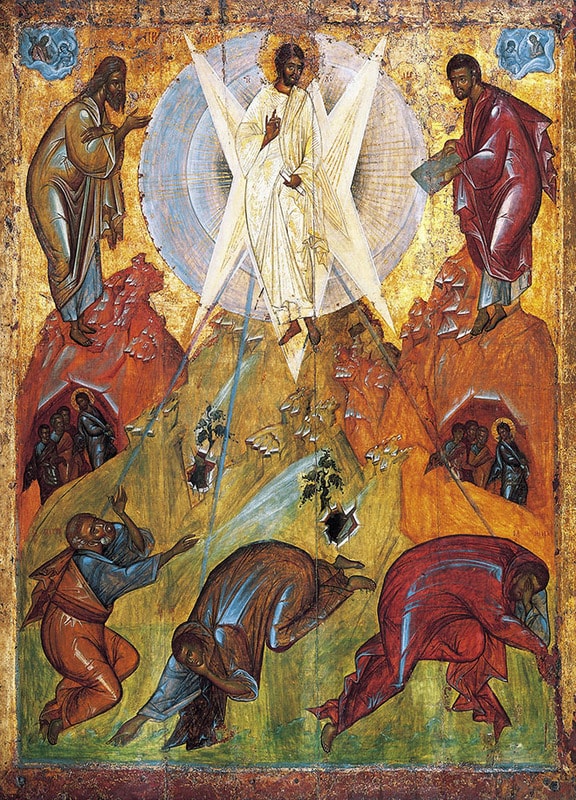

7. Предположительно, Феофан Грек. Икона «Преображение Господне»

Переславль-Залесский, около 1403 года

Среди произведений древнерусского искусства, находящихся в залах Третьяковской галереи, икона «Преображение» обращает на себя внимание не только крупными размерами — 184 × 134 см, но и оригинальной трактовкой евангельского сюжета. Эта икона

Мы видим на иконе гористый пейзаж, на вершине центральной горы стоит Иисус Христос, правой рукой Он благословляет, в левой держит свиток. Справа от Него — Моисей со скрижалью, слева — пророк Илия. Внизу горы — три апостола, они повержены на землю, Иаков закрыл глаза рукой, Иоанн отвернулся в страхе, а Петр, указывая рукой на Христа, как свидетельствуют евангелисты, восклицает: «Хорошо нам здесь с Тобой, сделаем три кущи» (Мф. 17:4). Что же так поразило апостолов, вызвав целый спектр эмоций, от испуга до восторга? Это, конечно, свет, который исходил от Христа. У Матфея читаем: «И преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, и одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). И на иконе Христос облачен в сияющие одежды — белые с золотыми бликами, от Него исходит сияние в виде шестиконечной бело-золотой звезды, окруженной голубой сферической мандорлой, пронизанной тонкими золотыми лучами. Белый, золотой, голубой — все эти модификации света создают эффект многообразного сияния вокруг фигуры Христа. Но свет идет дальше: от звезды исходят три луча, достигающие каждого из апостолов и буквально пригвождающие их к земле. На одеждах пророков и апостолов также лежат блики голубоватого света. Свет скользит по горкам, деревьям, ложится всюду, где только можно, даже пещерки очерчены белым контуром: они похожи на воронки от взрыва — словно свет, исходящий от Христа, не просто освещает, а проникает внутрь земли, он преображает, изменяет вселенную.

Пространство иконы развивается сверху вниз, словно поток, стекающий с горы, который готов перетечь в зону зрителя и вовлечь его в происходящее. Время иконы — время вечности, здесь все происходит одновременно. На иконе совмещены разновременные планы: вот слева Христос и апостолы восходят на гору, а справа — они уже спускаются с горы. И в верхних углах мы видим облака, на которых ангелы приносят Илию и Моисея на гору Преображения.

Икона «Преображение» из Переславля-Залесского представляет собой уникальное произведение, написанное с виртуозным мастерством и свободой, при этом здесь видна невероятная глубина толкования евангельского текста и находят свой визуальный образ те идеи, которые высказывали теоретики исихазма — Симеон Новый Богослов, Григорий Палама, Григорий Синаит и другие.

8. Андрей Рублев. Икона «Троица»

Начало XV века

Образ Святой Троицы является вершиной творчества Андрея Рублева и вершиной древнерусского искусства. В «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце XVII века, говорится, что икона была написана по заказу игумена Троицкого монастыря Никона «в память и похвалу преподобному Сергию», сделавшему созерцание Святой Троицы центром своей духовной жизни. Андрею Рублеву удалось отразить в красках всю глубину мистического опыта преподобного Сергия Радонежского — зачинателя монашеского движения, возрождавшего молитвенно-созерцательную практику, которое, в свою очередь, повлияло на духовное возрождение Руси в конце XIV — начале XV века.

С момента создания икона находилась в Троицком соборе, со временем она потемнела, ее несколько раз поновляли, покрывали позлащенными ризами, и в течение многих веков ее красоту никто не видел. Но в 1904 году совершилось чудо: по инициативе пейзажиста и коллекционера Ильи Семеновича Остроухова, члена Императорской археологической комиссии, группа реставраторов под руководством Василия Гурьянова стала расчищать икону. И когда вдруг из-под темных слоев выглянул голубец и золото, это было воспринято как явление истинно райской красоты. Икона тогда не была дочищена, лишь после закрытия лавры в 1918 году ее смогли взять в Центральные реставрационные мастерские, и расчистку продолжили. Закончена реставрация была только в 1926 году.

Сюжетом для иконы послужила 18-я глава Книги Бытия, в которой повествуется, как однажды к праотцу Аврааму пришли три путника и он устроил им трапезу, затем ангелы (на греческом «ангелос» — «посланник, вестник») сообщили Аврааму, что у него родится сын, от которого произойдет великий народ. Традиционно иконописцы изображали «Гостеприимство Авраама» как бытовую сцену, в которой зритель только догадывался, что три ангела символизируют Святую Троицу. Андрей Рублев, исключив бытовые детали, изобразил только трех ангелов как явление Троицы, открывающее нам тайну Божественного триединства.

На золотом фоне (ныне почти утрачен) изображены три ангела, сидящие вокруг стола, на котором стоит чаша. Средний ангел возвышается над остальными, за его спиной вырастает дерево (древо жизни), за правым ангелом — гора (образ горнего мира), за левым — здание (палаты Авраама и образ Божественного домостроительства, Церкви). Головы ангелов склонены, словно они ведут безмолвную беседу. Их лики похожи — будто это один лик, изображенный трижды. Композиция строится на системе концентрических кругов, которые сходятся в центр иконы, где изображена чаша. В чаше мы видим голову тельца, символ жертвы. Перед нами священная трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Средний ангел благословляет чашу; сидящий справа от него выражает жестом согласие принять чашу; ангел, расположенный по левую руку от центрального, подвигает чашу сидящему напротив него. Андрей Рублев, которого называли боговидцем, делает нас свидетелями того, как в недрах Святой Троицы происходит совет об искупительной жертве ради спасения человечества. В древности этот образ так и называли — «Превечный совет».

Совершенно естественно у зрителя возникает вопрос: кто есть кто на этой иконе? Мы видим, что средний ангел облачен в одежды Христа — вишневый хитон и голубой гиматий Гиматий (др.-греч. «ткань, накидка») — у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани; надевался обычно поверх хитона.

Хитон — подобие рубашки, чаще без рукавов., следовательно, мы можем предположить, что это Сын, второе лицо Святой Троицы. В таком случае слева от зрителя изображен Ангел, олицетворяющий Отца, его синий хитон прикрыт розоватым плащом. Справа — Святой Дух, ангел облачен в сине-зеленые одежды (зеленый — символ духа, возрождения жизни). Такая версия является наиболее распространенной, хотя есть и другие толкования. Нередко на иконах у среднего ангела изображали крестчатый нимб и надписывали IC XC — инициалы Христа. Однако Стоглавый собор 1551 года строго запретил изображать в Троице крестчатые нимбы и надписание имени, объясняя это тем, что икона Троицы не изображает Отца, Сына и Святого Духа отдельно, но это образ божественного триединства и троичности божественного бытия. В равной степени каждый из ангелов нам может показаться той или иной ипостасью, ибо, по словам святого Василия Великого, «Сын есть образ Отца, а Дух — образ Сына». И когда мы переходим взглядом от одного ангела к другому, мы видим, как похожи они и как не похожи — один и тот же лик, но разные одежды, разные жесты, разные позы. Так иконописец передает тайну неслиянности и нераздельности ипостасей Святой Троицы, тайну их единосущности. Согласно определениям Стоглавого собора Стоглавый собор — церковный собор 1551 года, решения собора были представлены в Стоглаве., образ, созданный Андреем Рублевым, является единственным допустимым изображением Троицы (что, правда, не всегда соблюдается).

В образе, написанном в трудное время княжеских междоусобиц и татаро-монгольского ига, воплощается завет преподобного Сергия: «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего».

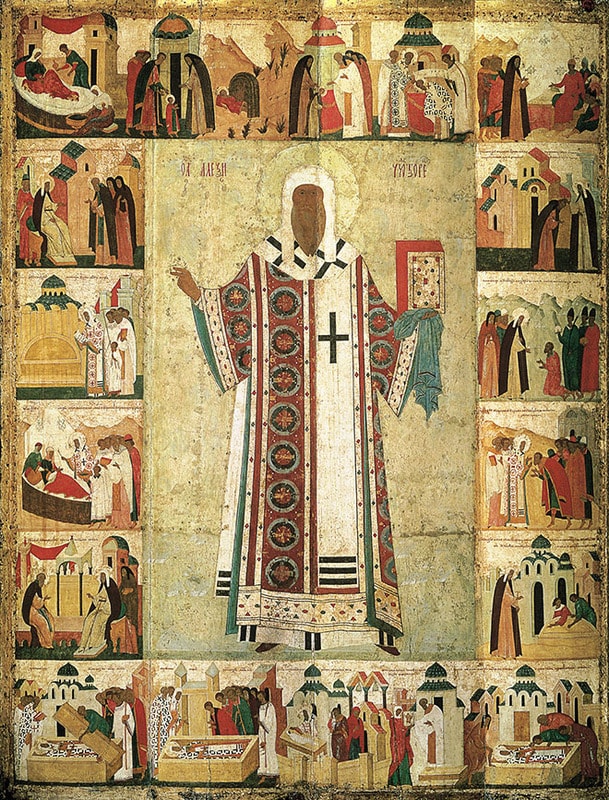

9. Дионисий. Икона «Митрополит Алексий с житием»

Конец

Житийная икона Алексия, митрополита Московского, написана Дионисием, которого за его мастерство современники называли «философом пресловущим» (знаменитым, прославленным). Самая распространенная датировка иконы — 1480-е годы, когда был построен и освящен новый Успенский собор в Москве, для которого Дионисию были заказаны две иконы московских святителей — Алексия и Петра. Однако ряд исследователей относит написание иконы к началу XVI века на основании ее стиля, в котором нашло классическое выражение мастерства Дионисия, наиболее полно проявившееся в росписи Ферапонтова монастыря.

Действительно, видно, что икона написана зрелым мастером, владеющим и монументальным стилем (размер иконы 197 × 152 см), и миниатюрным письмом, что заметно на примере клейм Клейма — небольшие композиции с самостоятельным сюжетом, расположенные на иконе вокруг центрального изображения — средника.. Это житийная икона, где образ святого в среднике окружают клейма со сценами его жизни. Потребность в такой иконе могла возникнуть после перестройки собора Чудова монастыря в 1501–1503 годах, основателем которого был митрополит Алексий.

Митрополит Алексий был выдающейся личностью. Происходил из боярского рода Бяконтов, был постриженником Богоявленского монастыря в Москве, затем стал митрополитом Московским, играл видную роль в управлении государством и при Иване Ивановиче Красном (1353–1359), и при малолетнем его сыне, Дмитрии Ивановиче, прозванном впоследствии Донским (1359–1389). Обладая даром дипломата, Алексий сумел наладить мирные отношения с Ордой.

В среднике иконы митрополит Алексий представлен в рост, в торжественном богослужебном облачении: красном саккосе Саккос — длинная, просторная одежда с широкими рукавами, богослужебное облачение архиерея., украшенном золотыми крестами в зеленых кругах, поверх которого свисает белая с крестами епитрахиль Епитрахиль — часть облачения священников, надеваемая на шею под ризой и полосой спускающаяся донизу. Это символ благодати священника, и без нее священник не совершает ни одного из богослужений., на голове — белый куколь Куколь — верхнее облачение монаха, принявшего великую схиму (высшая степень монашеского отречения) в виде остроконечного капюшона с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи.. Правой рукой святитель благословляет, в левой держит Евангелие с красным обрезом, стоящее на светло-зеленом убрусе (платке). В колорите иконы преобладает белый цвет, на фоне которого ярко выделяются множество разнообразных тонов и оттенков — от холодных зеленоватых и голубоватых, нежно-розовых и охристо-желтых до яркими пятнами вспыхивающей алой киновари. Все это многоцветие делает икону праздничной.

Средник обрамлен двадцатью клеймами жития, которые следует читать слева направо. Порядок клейм таков: рождение Елевферия, будущего митрополита Алексия; приведение отрока во учение; сон Елевферия, предвещающий его призвание как пастыря (согласно Житию Алексия, во время сна он услышал слова: «Аз сотворю тя ловца человеков»); пострижение Елевферия и наречение имени Алексий; поставление Алексия в епископы города Владимира; Алексий в Орде (он стоит с книгой в руках перед ханом, сидящим на троне); Алексий просит у Сергия Радонежского дать ученика его [Сергия] Андроника на игуменство в основанный им в 1357 году Спасский (впоследствии Андроников) монастырь; Алексий благословляет Андроника на игуменство; Алексий молится у гроба митрополита Петра перед отъездом в Орду; хан встречает Алексия в Орде; Алексий исцеляет ханшу Тайдулу от слепоты; Московский князь с боярами встречает Алексия по возвращении из Орды; Алексий, чувствуя приближение смерти, предлагает Сергию Радонежскому стать его преемником, митрополитом Московским; Алексий готовит себе гробницу в Чудовом монастыре; преставление святителя Алексия; обретение мощей; далее чудеса митрополита — чудо об умершем младенце, о чудовском иноке-хромце Науме и другие.

10. Икона «Иоанн Предтеча — Ангел Пустыни»

1560-е годы

Икона происходит из Троицкого собора подмосковного Стефано-Махрищского монастыря, ныне находится в Центральном музее древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Размер иконы — 165,5 × 98 см.

Иконография образа кажется необычной: Иоанн Предтеча изображен с ангельскими крыльями. Это символическое изображение, раскрывающее его особую миссию как посланника («ангелос»

Иоанн Предтеча предстает облаченным во власяницу и гиматий, со свитком и чашей в руке. На свитке — надпись, составленная из фрагментов его проповеди: «Се видех и свидетельствовах о мне яко се есть Агнец Божий вземляй грехи мира. Покайтеся приближе бося Царство Небесное, уже секира лежит при корне древа всяко убо древо пресекается» (Ин. 1:29; Мф. 3:2, 10). И как иллюстрация этих слов — тут же, у ног Крестителя, изображена секира при корне дерева, одна ветвь которого срублена, а другая зеленеет. Это символ Страшного суда, показывающий, что близко время и скоро будет суд миру сему, Судия Небесный покарает грешников. При этом в чаше мы видим голову Иоанна, символ его мученической смерти, которую он претерпел за свою проповедь. Смерть Предтечи приуготовила искупительную жертву Христа, дарующую спасение грешникам, и потому правой рукой Иоанн благословляет молящихся. В лике Иоанна, аскетическом, с глубокими бороздами морщин, видны мука и сострадание.

Фон иконы — темно-зеленый, очень характерный для иконописи этого времени. Охристые крылья Иоанна напоминают всполохи огня. В целом колорит иконы мрачноватый, что передает дух времени — тяжелый, исполненный страхов, недобрых знамений, но и надежды на спасение свыше.

В русском искусстве образ Иоанна Предтечи — Ангела Пустыни известен с XIV века, но особенно популярным он становится в XVI веке, в эпоху Иоанна Грозного, когда возрастают эсхатологические и покаянные настроения в обществе. Иоанн Предтеча был небесным патроном Ивана Грозного. Стефано-Махрищский монастырь пользовался особым покровительством царя, что подтверждают монастырские описи, содержащие сведения о многочисленных царских вкладах, сделанных в 1560–70-х годах. Среди этих вкладов была и эта икона.

Cм. также материалы «Как смотреть иконы», «Как смотреть иконы — 2» и микрорубрику «Икона дня».