Расшифровка Король «бубновых валетов»

Как бизнесмен Исаджан Исаджанов влюбился в живопись Машкова, Кончаловского и Лентулова, создал для них музей и что стало с его коллекцией после революции

Кирилл Головастиков: Здравствуйте! Это «Третьяковка после Третьякова», подкаст, который Arzamas делает совместно с Третьяковской галереей. Павел Третьяков собрал в своей коллекции картины, которые составляют гордость русской культуры, и мы не всегда помним, что в его времена эти произведения были не классикой, а новинкой и даже могли вызывать скандал. Но кто же собирал русское искусство в XX веке, когда Третьякова уже не было в живых? Кто собирал тех художников, которые у нас ассоциируются с шоком и хулиганством гораздо больше, чем Репин и Крамской? Это подкаст о выдающихся коллекционерах, приобретения которых затем оказались в собрании Новой Третьяковки.

Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Arzamas. Для этого выпуска подкаста я поговорил с доцентом Художественно-промышленного университета имени Строганова Ольгой Муромцевой.

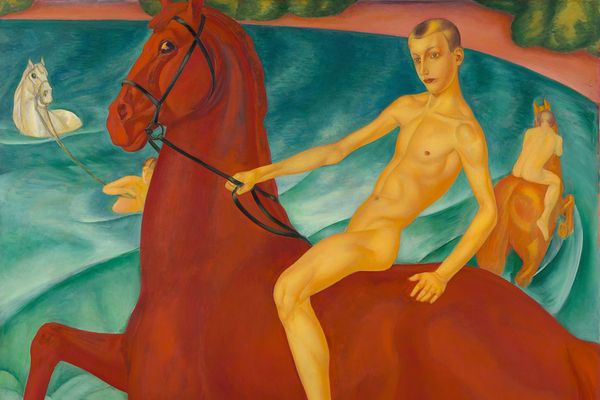

Ольга Муромцева: Если мы заходим в залы Новой Третьяковки, мы прежде всего видим там «Святослава» и «Битву при Калке» Давида Бурлюка, «Танцующих» Михаила Ларионова, автопортрет и «Портрет Якулова» работы Петра Кончаловского и так далее и так далее. Наше первое знакомство с «Бубновым валетом» происходит благодаря этим вещам.

Кирилл Головастиков: Как вы уже поняли, сегодня мы говорим о «бубновых валетах» — первых русских авангардистах, сформировавшихся вокруг одноименной выставки 1910 года. «Валеты» — русские сезаннисты, хулиганы, провокаторы, борцы за яркость, брутальность, энергию, ценители шутки, знатоки низких жанров изобразительного и декоративного искусства. Но главным образом мы будем говорит не о Машкове, Кончаловском, Лентулове, Куприне, Фальке, Рождественском, Ларионове с Гончаровой, а об их современнике, коллекционере Исаджане Степановиче Исаджанове.

Ольга Муромцева: С одной стороны, его имя очень мало кому знакомо, включая даже специалистов-искусствоведов. А с другой стороны, художник Сергей Лобанов, тоже член объединения «Бубновый валет», который после революции был куратором щукинской коллекции (в составе Музея нового западного искусства), о собрании Исаджанова писал, что оно подобно собраниям Щукина и Морозова.

Исаджан Исаджанов родился в 1872 году в селе Тумбул Нахичеванского уезда Территория современного Азербайджана.. В XIX веке в справочных изданиях об этом селе писали, что там живут в основном армяне, переселившиеся из Персии, и что армяне эти отличаются от другого армянского населения близлежащих районов и даже получили прозвище армяне-дервиши. Армяне-дервиши якобы и странствуют, и бродяжничают, и занимаются торговлей, и иногда обманывают, а главное, обладают магическими способностями — могут перевоплощаться в любой образ, знают огромное количество языков и так далее. Мы также знаем, что семья Исаджанова занималась торговлей, что отец был предпринимателем, а мать происходила из обедневшего дворянского рода. Торговали они в основном табаком и чаем с турецким городом Трапезунд Сейчас город Трабзон.. О детстве будущего коллекционера нам неизвестно почти ничего — возможно, он учился в реальном училище; достаточно молодым человеком, в возрасте двадцати или двадцати с небольшим лет, он переезжает в Москву — видимо, чтобы развивать семейный бизнес.

Следующая конкретная дата, которая у нас есть, — это 1898 год, когда он основывает фабрику по производству папиросных гильз; в разное время у него работало от 30 до 100 рабочих. Интересно, что если просто набрать в поисковике «фабрика Исаджанова», то первое, что выскакивает, — это оформление рекламы и упаковки его продукции. Производство было не самым большим, но реклама и маркетинг у этого предприятия были очень хорошо налажены, и гильзы Исаджанова стали брендом. И что интересно, по этой рекламной продукции можно проследить эволюцию стиля модерн в плакате и упаковке рубежа XIX–XX веков — от более нежных образцов 1890-х годов до более интенсивных 1900-х. И у меня есть предположение, что рекламный дизайн был личным увлечением Исаджана Степановича, который и привел его к знакомству с художниками и к коллекционированию.

Кирилл Головастиков: Мы только подходим к моменту, когда наш герой начал собирать картины. Ядро коллекции Исаджана Исаджанова складывается в 10-е годы XX века, но первые приобретения были сделаны в середине нулевых годов. Парадокс, однако, в том, что фактически одновременно с первыми покупками искусства бизнесмен официально объявляет себя банкротом — в 1906 году; вполне возможно, одной из причин банкротства стали события первой русской революции.

Ольга Муромцева: И естественно, тут возникают вопросы: откуда же тогда средства для дальнейшего коллекционирования? Потому что в официальной автобиографии, составленной уже после революции, Исаджанов пишет, что в тот год он разорился, перестал быть бизнесменом и дальше был только служащим. Это связано, очевидно, с тем, что в советское время было опасно акцентировать внимание на своем коммерческом успехе. С другой стороны, известно, что у Исаджанова была не только фабрика — параллельно с этим он продолжал заниматься торговлей табаком, что отражено, например, в адресных и телефонных книгах, то есть, видимо, на самом деле

Кирилл Головастиков: Ну ладно, откуда у Исаджанова деньги, вроде бы понятно. Но откуда у него вкус и интерес к живописи?

Ольга Муромцева: Про его образование и воспитание лучше всего написал Аристарх Лентулов в своих воспоминаниях конца 1930-х годов. В них художник жалуется, что, дескать, сегодня много людей с хорошим образованием, которые ничего не понимают в искусстве, и никакое образование быть культурными им не помогает — а вот был, например, такой коллекционер, Исаджан Степанович Исаджанов, который «не обладал ни высоким образованием, ни высокой культурой» А. В. Лентулов. Воспоминания. СПб., 2014., однако отлично разбирался в искусстве, выбирал всегда лучшие вещи и обладал феноменальным и необъяснимым чутьем. Кроме того, Исаджанов, по воспоминаниям Лентулова, еще увлекался литературой и музыкой, то есть это образ человека, который все постиг сам за счет того, что попал в правильную тусовку и ходил на правильные мероприятия. Москва 1910-х годов просто бурлила, просто кипела, открывалось множество выставок — и авангардных, и классических; Бенуа, приезжая из Петербурга, отмечал, как тут прекрасно, а Гончарова объявила, что Москва придет на смену Парижу как центр искусства.

Видимо, Исаджанов в эту жизнь погрузился с большим удовольствием; его близкими знакомыми были Илья Машков, Александр Куприн, Аристарх Лентулов (и, кстати, остались ими и после революции) — вероятно, они и втянули его в коллекционирование. И можно вспомнить письмо Петра Кончаловского Илье Машкову, написанное летом 1917 года, где он пишет про их общего товарища-художника: «Якулов очумел от галереи Исаджанова и, видно, горит желанием попасть туда, ну а Исаджанов дело понимает» (имеется в виду попасть — не в качестве посетителя, а в качестве художника). И дальше Кончаловский советуется с Машковым, стоит ли Исаджанову все-таки приобрести одну-две картины Якулова, то есть отношения художников и коллекционеров были приятельскими, раз они могли советовать ему, что приобретать. Забавно при этом, что Якулов на самом деле в галерее Исаджанова был — портрет Якулова работы Кончаловского, ныне находящийся в Третьяковской галерее, висел в третьем зале.

Кирилл Головастиков: Впрочем, у Исаджанова были не только «бубновые валеты», что, в принципе, логично: когда он делал первые шаги в искусстве, никаких «валетов» еще и не было. Наверное, если посмотреть на собрание Исаджанова, можно сказать, что оно было пестрым; однако

Ольга Муромцева: Наверное, на

При этом, хотя Исаджанов славен своими «валетами», работы этого круга составляли, наверное,

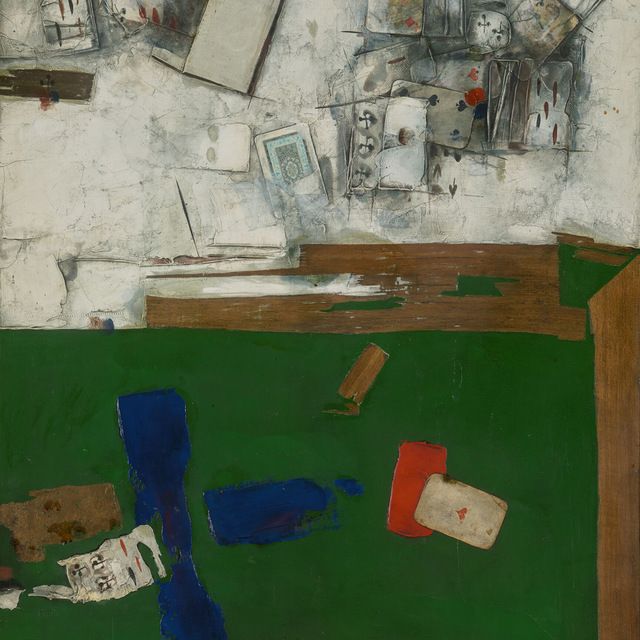

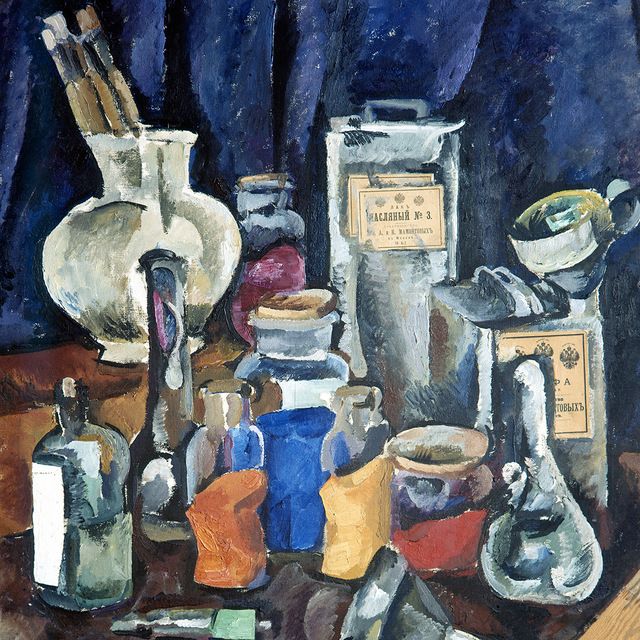

Мне кажется, Исаджанова в искусстве привлекали эксперимент, нестандартность, новизна и смелость. До определенного момента эксперимент в русской живописи связан с импрессионизмом; Коровин, Серов, даже Петровичев и Туржанский в его коллекции — не скучные, очень живописные и живые. Конечно, разница между полюсами исаджановской коллекции все равно значительная: ну да, где Репин со своей «Дорогой на Монмартр», а где Ларионов со своими «Танцующими» или «Прогулкой в провинциальном городе». Но с другой стороны, если посмотреть на эту репинскую работу, она тоже совсем не стандартный Репин. Это Репин парижского периода, в Париже расцвет импрессионизма, и Репин погружается в эту среду и пробует себя с ней соотнести — впрочем, в Париже его не очень хорошо принимают, он жалуется в письме Крамскому, а тот отвечает, что не надо подражать, надо искать свое. И вот это «надо искать свое» проходило линией через почти все то, что коллекционировал Исаджанов.

Но в его коллекции еще совершенно случайным образом было три малоизвестных европейских автора, несколько миниатюр — словом, вещи, которые вообще не вписываются; вероятно, это приобретения начинающего коллекционера в антикварных магазинах. И еще одна важная часть его собрания — это иконы XVII–XVIII веков, и даже когда в его доме открылся музей, это был отдельный зал. Мы всегда говорим про «Бубновый валет» и влияние лубка, Востока, иконы, сезаннизма, и создается ощущение, что все эти влияния можно было проследить у Исаджанова, включая иконы.

Кирилл Головастиков: «Бубновые валеты» во многом строили свою идентичность на скандале, на брутальной провокации, на сотрясении основ искусства. Логичный вопрос: насколько необычно (и рискованно) было взять и начать коллекционировать «валетов»?

Ольга Муромцева: Тот же Бенуа, который может и осудить левое искусство,

Кроме того, всегда после хулиганов приходят еще более хулиганистые хулиганы, и тут не пришлось долго ждать: Ларионов с Гончаровой участвовали только в первой выставке «валетов», а потом отделились, и дальше последовали возглавляемые ими авангардные выставки «Ослиный хвост» и «Мишень», а дальше уже появился и Малевич с супрематистами — на их фоне «валеты» были довольно приемлемыми.

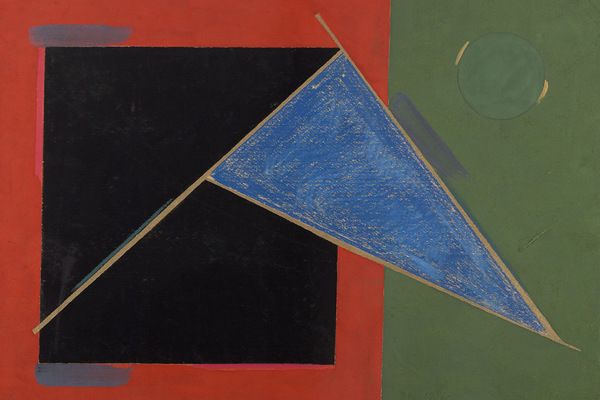

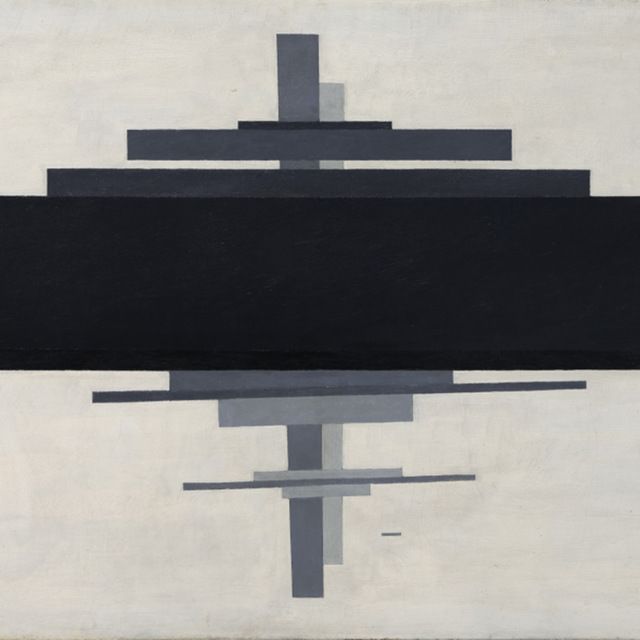

Кирилл Головастиков: «Бубновый валет» дал старт русскому авангарду — но авангард не остановился на этом — наоборот, он сразу пошел вперед: от «валетов» отделились Ларионов и Гончарова, которые развивали неопримитивизм и заигрывали с беспредметностью в виде лучизма, ну а дальше абстракция расцветает у Малевича и причастных. Но Исаджана Исаджанова это не интересует.

Ольга Муромцева: И вообще у меня ощущение в целом от его вкуса, что ему очень нравилась материальность мира с яркими красками и фактурами и движение в сторону беспредметности ему вряд ли импонировало. И, думаю, у него не было идеи покупать все самое острое и крутое — он действительно определился с тем, что ему нравится, и в этих рамках развивался.

Его работы — это все очень яркое, очень бьющее в глаза, очень многое — с наклейками. Вообще коллаж, аппликация — это новаторский технический прием, совсем не характерный для классической живописи,

Кирилл Головастиков: Как и великие современники вроде Щукина и Морозова, Исаджан Исаджанов думал о судьбе своей уникальной коллекции и решил, что она должна быть представлена публике самым выгодным образом. Он снимает особняк на Старой Басманной улице — и делает из него галерею.

Ольга Муромцева: Войдя в первый зал галереи, мы бы увидели в основном пейзажи — это прекрасные южные морские пейзажи Коровина, выполненные в Гурзуфе, а также пейзажи русской средней полосы — и Нестерова, и Юона, и Петровичева; там много изображений монастырей, церквей, сюжеты, проникнутые русским духом. В этом же зале было несколько скульптур Голубкиной. А во втором зале мы видели бы те же русские церкви, но уже написанные Аристархом Лентуловым: его произведение «Нижний Новгород», его картину «У Иверской».

И там же мы увидели бы несколько работ Давида Бурлюка, в том числе «Святослава» и «Битву при Калке». Конечно, после классики это настоящий взрыв — может быть, отчасти и преднамеренный, потому что продолжение русской темы. И дальше, идя по залам, мы увидели бы, что Исаджан Степанович любил пейзажи — яркие, красочные, в

Кирилл Головастиков: По воспоминанию Аристарха Лентулова, Исаджанов снял особняк под галерею за несколько месяцев до революции 1917 года.

Ольга Муромцева: Как и другие коллекции, она оказывается национализирована. В том же доме, который снимал Исаджанов для своей коллекции, открывается музей — Седьмой Пролетарский музей имени Луначарского. Сама такая идея пролетарских музеев имела под собой два основания. С одной стороны, идет национализация ценностей и коллекций. Куда их дальше девать, кто ими будет заниматься, не совсем понятно, причем это не только в крупных городах, а по всей стране происходит. В Москве этим занималась отдельная комиссия Моссовета. И появляется идея создания музеев, которые были бы доступны рабочим территориально — на местах, в районах, чтобы не надо было ехать

А что же было с самим Исаджаном Степановичем? Все наши сведения разрозненные. Он продолжил отношения с художниками: есть его фотография, снятая в мастерской Машкова; вид на ней у Исаджанова задумчивый, отрешенный, если не сказать удрученный, страдающий. Недавно мне стало известно, что в 1929 году Александр Куприн пишет портрет Исаджанова — я сейчас ищу, где он находится;

Вероятно, Исаджан Степанович