История чувств, рассказанная через искусство

1. Чувства как звери

Одно из самых ранних изображений пяти чувств в европейском искусстве находится в Англии, среди настенных росписей башни Лонгторп, неподалеку от Питерборо. На колесе, которое вращает человек в короне — аллегория разума, — сидят пятеро животных: обезьяна, олицетворяющая вкус, стервятник — обоняние, паук — воплощение осязания, кабан — слуха, петух — зрения. Средневековые энциклопедисты полагали, что некоторые твари наделены намного более развитыми, чем у человека, органами чувств. Список этих чудесных зверей, впрочем, не был жестко зафиксирован: в качестве аллегории зрения мы можем увидеть и орла, и рысь См. пункт 4 «Чувства как парочки».; за обоняние порой отвечает также собака, а за слух — олень.

Примечание антрополога:

Что о чувствах думали простые средневековые люди?

О пяти чувствах рассуждали не только средневековые энциклопедисты-интеллектуалы: рядом с ними своим чередом шла повседневная жизнь, которая наделяла чувственные данные своими значениями. Например, чувство осязания могло считаться низменным и животным — но оно же давало возможность попросить о помощи или исцелении у гробницы святого или королевского престола. В средневековой Англии даже существовал закон, согласно которому преступника, нашедшего убежище в церкви или просто дотронувшегося до ее стен, не могли посадить в тюрьму. А еще люди верили, что короли и блаженные, наделенные божественной властью или благодатью, способны излечивать самые разные недуги, от золотухи до паралича, одним своим прикосновением.

2. Чувства как действия

Появившийся в XII веке полный перевод на латынь «Малых трудов о природе» («Parva naturalia») Аристотеля положил начало другой иконографической традиции в изображении пяти чувств: дело в том, что Аристотель прицельно изучал человеческую физиологию пяти чувств и для иллюстрации его тезисов изображения животных подходили мало. В качестве замены им в иконографии появились человеческие фигуры, выполнявшие некое действие, намекавшее на искомый орган чувств. Так, трубящий персонаж олицетворял слух; смотрящийся в зеркало — зрение; нюхающий цветок или пробующий плод — осязание и обоняние соответственно.

Примечание антрополога:

Чувства и мышление — как они связаны?

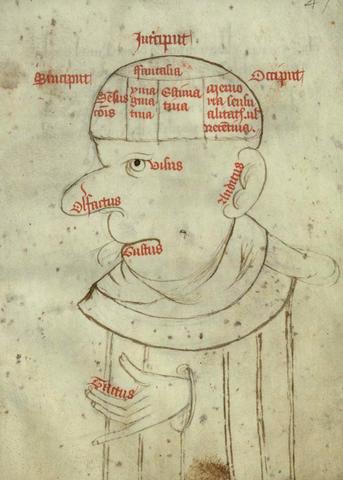

Изображения пяти чувств встречаются и до Высокого Средневековья (пример — так называемая брошь Фуллера из Британского музея, где зрение, помещенное в центр фибулы, воплощает разум), когда сенсорные концепции Античности были доступны на латинском Западе лишь во фрагментарных переводах с арабского. Но в XII веке Аристотеля заново перевели на латинский с греческого, а сто лет спустя перевели еще раз — и в 1255 году новый перевод вошел в программу Сорбонны. Это вызвало оживленные богословские дискуссии о чувственном познании. Больше всего обсуждался вопрос, как данные внешних чувств перерабатываются в понятия и суждения с помощью разума (sensus communis) и, наоборот, как фантазия и мышление создают чувственные ощущения. Аргументы теологов сталкивались с контраргументами медиков, которые основывались на другой, прикладной интерпретации античных представлений о чувствах Средневековая медицина (например, Салернская школа) опиралась на физиологическое учение главных врачей классической древности, Гиппократа и Галена, и рассматривала чувства как индикаторы болезненных симптомов и лекарственных свойств.. В медицине зрение постепенно получало все более важную роль в диагностике болезней: основные симптомы предлагалось определять именно с помощью зрения (de visu). Это примиряло врачей и богословов: и в познании божественных истин, и в понимании телесных знаков у зрения оказывался приоритет.

3. Чувства как орудие греха или добродетели

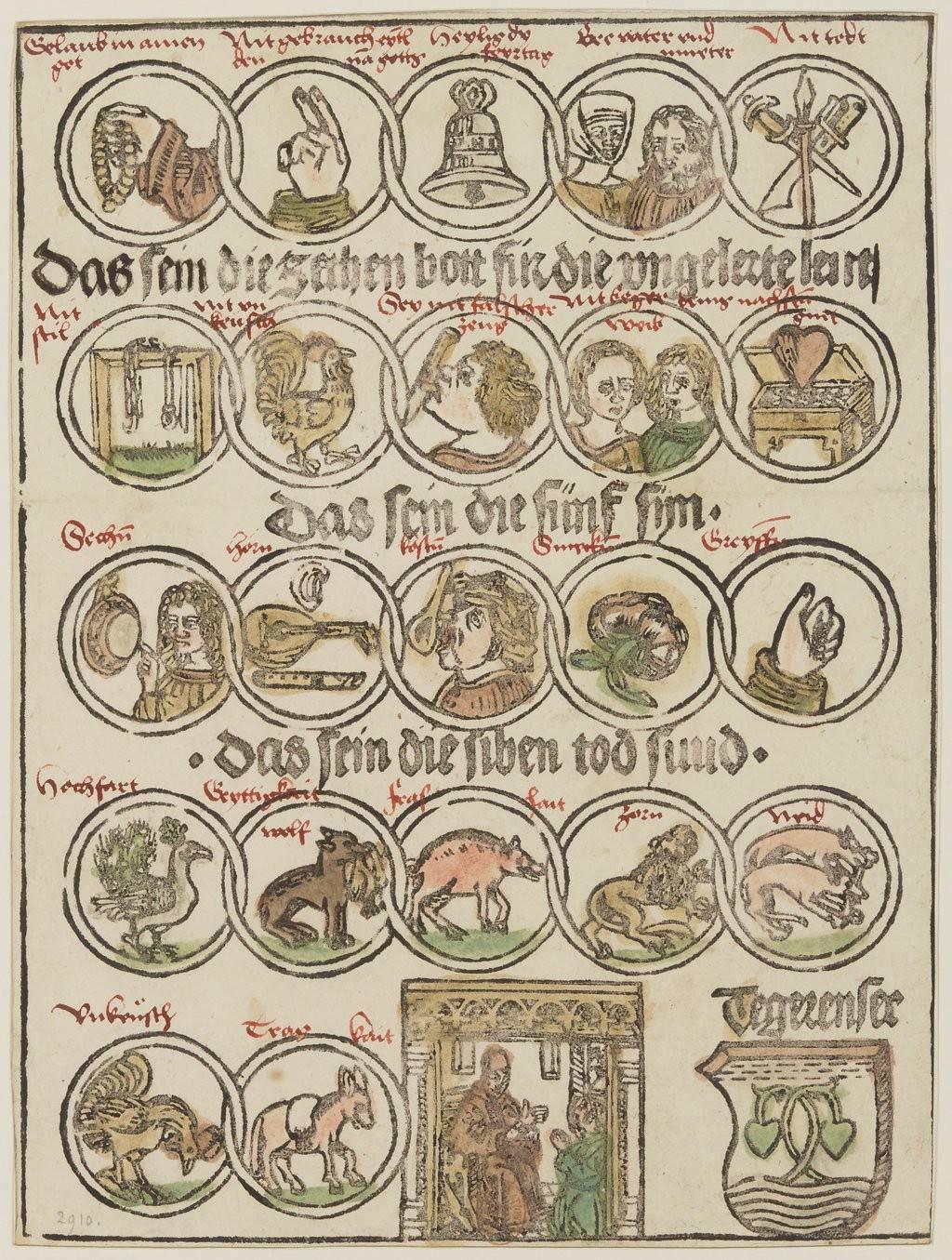

В гравированном листе конца XV века из аббатства Тегернзее «аристотелевская» иконографическая традиция в некоторых случаях доведена до вполне логичного упрощения: изображается не целая фигура, а только «ответственный» орган (ухо или рука в аллегориях слуха и осязания); более того, иногда они даже вытесняются вторичными атрибутами (музыкальными инструментами или ароматным цветком).

Однако интереснее всего сама композиция этого листа, в которой нашла отражение средневековая концепция пяти чувств как инструмента познания, способного привести человека к греху или же к добродетели. Десять заповедей представляют собой основные правила, которым должен неукоснительно подчиняться верующий христианин, чтобы удостоиться рая; семь смертных грехов — то, чего он должен всеми силами избегать, дабы не угодить в ад; пять же чувств, расположенных между этими полюсами, служат ему опорой в земном бытии, но должны содержаться под неусыпным контролем, поскольку соблазн и, следовательно, грех приходят к человеку именно через органы чувств.

Примечание антрополога:

Почему Средневековье так любило красивые числа?

В Средние века очень распространенным способом описания мира была его упаковка в числовую форму: теологи и натурфилософы предлагали серии из значимых чисел — 3, 4, 5, 7, 12 и так далее. Семь смертных грехов уравновешивались семью добродетелями, которые, в свою очередь, обнаруживались в семи свободных искусствах. Четыре темперамента имели соответствия в четырех телесных жидкостях, четырех стихиях, четырех временах года и четырех «больших» возрастах жизни; 12 месяцев перекликались с 12 апостолами и 12 станциями Страстей Христовых.

Числа помогали запоминать важные теологические понятия и элементы натурфилософии и становились способом вписать человеческую жизнь в универсальные процессы и божественный замысел. Например, в середине XIII века была популярна интерпретация земного пути человека, от младенчества до дряхлости, с помощью пяти чувств, шести дней творения и семи добродетелей.

4. Чувства как парочки

Поскольку в латыни слова, обозначающие пять чувств, мужского рода: visus (зрение), sensus (осязание), odoratus (обоняние) и так далее, — в Средние века их традиционно изображали в виде мужских персонажей. Однако в начале XVI века им на смену приходят женщины — возможно, в силу стремления создать общий визуальный ряд с семью пороками и семью добродетелями, которые всегда представляли в женском обличье. Хендрик Гольциус был первым, кто изящно соединил обе иконографии, придумав изображать аллегории чувств в виде галантных пар; более того, он сплавил воедино аристотелевскую традицию с анималистической: на его рисунках (и на гравюрах, сделанных с них Питером Янсом Санредамом) рядом с предающейся разным чувственным удовольствиям парочкой всегда соседствует соответствующее случаю животное — остроглазая рысь (взгляд), чуткий олень (слух), разборчивая обезьяна (вкус), обладающая тонким обонянием собака или же черепаха в твердом панцире (осязание).

Вместе с тем из средневековых источников эта серия заимствует не только форму, но и скрытое дидактическое послание: морализаторские латинские стихи под гравюрами предостерегают зрителя от соблазнов. Пять чувств снова предстают перед нами как ворота греха: чувство вкуса может привести к обжорству (обезьяна обозначает не только гурманство, но и жадность), зрение — к тщеславию (недаром зеркало также и его атрибут), музыка издавна способствует сладострастию, а разврат ведет к лености (одним из ее символов служит черепаха).

Примечание антрополога:

Почему чувства сменили пол?

В западноевропейских аллегорических изображениях мужчина и мужское тело обозначали «человека вообще» — некую норму человечности. Женщина и женское тело были отклонением от этой нормы — не аномалией, но вариацией. Кроме того, интеллектуальные свойства все более последовательно отождествлялись с мужским началом, чувственные способности — с женским (эта мифология могла подкрепляться отсылками к Ветхому Завету, согласно которому Адам был создан из глины, а Ева — из плоти). И то, что в эпоху Ренессанса чувства начинают изображаться в виде женщин, а не мужчин, говорит и о возрастающем концептуальном разрыве между разумом и чувством. Одним из первых образцов такого подхода некоторые искусствоведы считают серию шпалер «Дама с единорогом» (конец XV — начало XVI века), которая хранится в парижском музее Клюни: на каждой из шпалер дама (предполагаемая невеста предполагаемого заказчика, Антуана Ле Виста) разыгрывает для своего жениха то или иное чувство.

5. Чувства как предметы в натюрморте

На натюрморте Жака Линара нет ни людей, ни животных. Пять чувств представлены исключительно предметами. На первый взгляд аллегория кажется незамысловатой: зеркало и пейзаж в раме символизируют зрение, цветы в золотом кувшине — обоняние, фрукты — вкус, нотная тетрадь — слух, а бархатный кошель, монеты и карты отвечают за осязание. Однако нарочитая искусственность композиции говорит о том, что за случайным, казалось бы, нагромождением вещей скрывается более глубокий смысл.

В центр картины художник помещает вместительную чашу китайского фарфора, так чрезмерно наполненную фруктами, что кажется, будто спелые персики вот-вот покатятся вниз. По диагонали, в нижнем правом углу, в столь же хрупком, секундном равновесии замерли монеты и соскользнувшие с колоды карты: малейшая встряска — и вся сложная композиция придет в движение, рассыплется на наших глазах. Тему неустойчивости поддерживает и рисунок на чаше — четверо персонажей на легкой лодочке пересекают неспокойные воды в ветреную погоду.

На другой диагонали натюрморта расположены зеркало и картина. Тем самым Линар вовлекает зрителя в мир иллюзий. Открывающийся нам словно в окне пейзаж с затерянными в лесу руинами на самом деле не реально существующее место, а плод воображения художника, дань моде XVII века на неправдоподобные искусственные ландшафты, составленные из самых разных фрагментов. Зеркало, отражающее разломленный гранат и открывающее его скрытую от зрителя сторону, снова говорит об иллюзорности образов и намекает на то, что не стоит доверять первому, внешнему впечатлению.

Все нестабильно, обманчиво, преходяще — вот о чем на самом деле рассказывает этот натюрморт. Цветы обречены на увядание; перезрелые фрукты скоро начнут гнить; азартные игры доведут до разорения (его предвестники — опустевший кошелек и король пик, знак будущих финансовых затруднений). Хрупкая и драгоценная, как китайский фарфор, жизнь есть полное опасностей путешествие по бурным водам, где уверенным можно быть только в одном — в окончании пути, в смерти. За аллегорией пяти чувств у Линара скрывается такой жанр живописи, как ванитас (vanitas), пусть и лишенный привычных атрибутов вроде черепа или песочных часов, но рассказывающий ту же историю: жизнь быстротечна, удовольствия тщетны, смерть неотвратима. В этом бренном существовании у человека есть только одна опора — вера. О ней говорит помещенная на передний план нотная тетрадь, раскрытая на гимне «Laudate Dominum» («Хвалите Господа»). Тело неизбежно рассыплется в прах, но душа спасется молитвой.

Примечание антрополога:

Почему голландские натюрморты такие грустные и такие роскошные?

Расцвет европейского аллегорического натюрморта в XVI–XVII веках — одно из следствий религиозных войн и связанных с ними социальных потрясений. После того как в Северных Нидерландах укрепился протестантизм, изображать святых стало считаться кощунством. На смену религиозным сюжетам пришли жанровые сцены и натюрморты, в которые то же религиозное содержание вписывалось не на уровне сюжета, а на уровне намеков или ассоциаций.

Для новых заказчиков и патронов — уже не аристократов, а торговцев и банкиров золотого века — было важно соблюсти баланс между строгими требованиями умеренности и скромности и демонстрацией богатства, которое свидетельствовало об избранности и предопределении. Натюрморт как нельзя лучше соответствовал новому социальному запросу: в нем отсутствовали изображения людей, а предметы складывались в дидактическое напоминание о смерти. Но сама роскошь этих предметов — импортного китайского фарфора, персидских ковров, волной спадающих со стола, дорогих научных гаджетов (астролябии, глобуса, микроскопа), редких раковин и коллекционных тюльпанов — говорила о статусе заказчика или обладателя картины.

6. Чувства как люди, занятые делом

Тема пяти чувств — одна из самых распространенных в голландском искусстве золотого века. Здесь, наряду с традиционными аллегориями и символическими изображениями, в 1620-х годах появляется новая манера трактовать знакомый сюжет — в духе забавных жанровых сценок, где фигурируют представители низших социальных слоев. В известных сериях, написанных Рембрандтом (ныне — в Лейденской коллекции) и Адрианом ван Остаде (ныне — в Эрмитаже), персонажи заняты самыми обыденными делами. Они пьют, поют, покупают очки, ищут вшей; место ароматных роз занимают нюхательные соли или грязные пеленки; изысканные фрукты сменяются бражкой и наваристой похлебкой. Символика уступает место нарративу, аллегория низводится до заурядных, порой комических явлений бытового жанра.

Полностью сохранившаяся серия из пяти небольших картин кисти Яна Минсе Моленара на первый взгляд кажется цитированием Остаде. Крестьяне в некоем интерьере (скорее всего, в таверне) занимаются разными вещами, отсылающими к тому или иному органу чувств: пьют пиво, распевают песни, вытирают попу ребенку. Однако персонажи Остаде живут в пространстве картины независимой от зрителя жизнью, тогда как Моленар при помощи взглядов своих героев выстраивает со зрителем прямой диалог, вовлекая его в сцену, делая его непосредственным свидетелем и соучастником. Художнику удается невозможное — передать изобразительными средствами то, что в принципе невидимо (звуки, запахи, тактильные ощущения), и делает он это, заметим, без помощи каких бы то ни было атрибутов (мы не найдем у него ни музыкальных инструментов, ни очков, как у Рембрандта).

Непосредственная реакция его персонажей на чувственный раздражитель, которую он с таким мастерством передает, оживляет картины для зрителя, взывая к его памяти и воображению. Мы почти что можем услышать звуки смеха и песен, окружающие трех гуляк из «Слуха», ощутить вкус напитка, с таким самозабвением поглощаемого крестьянином во «Вкусе», и представить себе тяжелый запах, который так отчаянно пытается отогнать, зажимая нос и размахивая пивной кружкой, молодой папаша в «Обонянии».

7. Чувства как пустая оболочка

Дети и котики — беспроигрышный вариант! Картины итальянца Себастьяно Чеккарини (1703–1783) и американца Генри Пламба (1847–1930) разделяют стиль, география и полтора века, однако роднит общая трактовка сюжета. Мы вновь возвращаемся к традиционным атрибутам пяти чувств: зеркало, цветы, часы — вот только всякое иное содержание из этой живописи ушло. Заказной портрет юных принцев и принцесс, красиво расставленных вокруг клавикордов, или же явно от души написанное полотно с пятью котятами, разоряющими викторианский туалетный столик, являются ровно тем, чем кажутся на первый взгляд: красивыми картинками. Они не имеют двойного дна, не несут морализаторских посланий, не служат никаким memento и не обращаются к личному чувственному опыту зрителя. Времена изменились, аллегории перестали быть актуальны.

8. Чувства здесь и сейчас

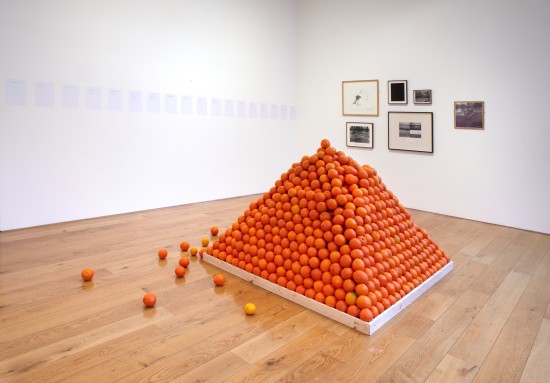

В современном художественном пространстве старинный сюжет о пяти чувствах практически не востребован. Однако в тех редких случаях, когда современное искусство все-таки обращается к этой теме (как на выставке, состоявшейся в 2014 году в Музее современного искусства в Скоттсдейле, США), оно больше не оперирует аллегориями и иносказаниями и даже не взывает к сенсорной памяти, как картины Моленара. Современное искусство пытается апеллировать к органам чувств непосредственно.

Пять «воображаемых скульптур» Джанет Кардифф, Олафура Элиассона, Спенсера Финча, Рулофа Лау и Эрнесто Нето должны, по мысли их создателей, задействовать в зрителе одновременно телесное и ментальное, ощущения и представления: дует производимый вентиляторами ветер, благоухают рассыпанные в сетки пряности, звучит из сорока динамиков сорокаголосный средневековый хорал, мерцает водная стена в темноте, а одну инсталляцию, с рассыпавшимися апельсинами, так и вовсе можно съесть. Вся эта сенсорная вакханалия должна наглядно продемонстрировать, что невозможно свести индивидуальный чувственный опыт всего к пяти знаменателям. Наше осознание пространства, времени, света, звука и прикосновения не только глубоко личностно, но и намного богаче, чем просто поставляемые пятью органами чувств впечатления.