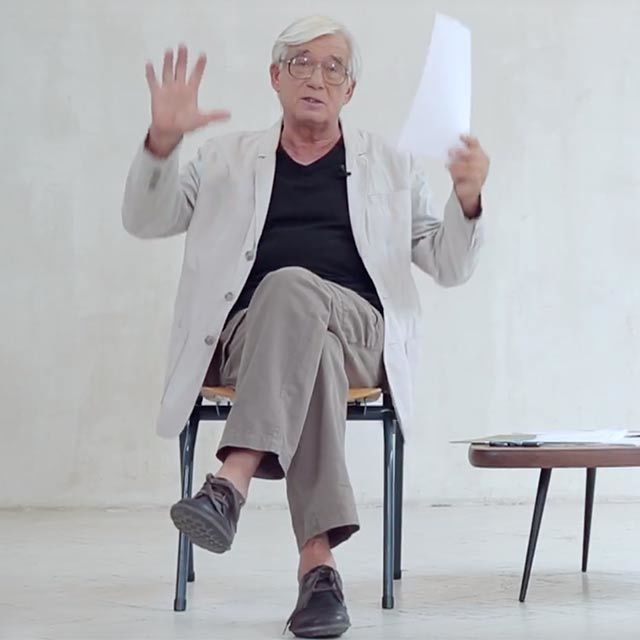

Александр Жолковский: «Мне интересно, в чем секрет фокуса»

Расшифровка интервью о точном литературоведении из подкаста «Комплекс неполноценности»

«Комплекс неполноценности» — подкаст, в котором мы разговариваем с лучшими гуманитарными учеными нашего времени, чтобы почувствовать себя немножко умнее, чем мы есть. Слушайте его в нашем мобильном приложении «Радио Arzamas»!

Этот выпуск мы решили посвятить вопросу о том, может ли литературоведение быть точной наукой. Дело в том, что нам повезло поговорить с Александром Константиновичем Жолковским, профессором Университета Южной Калифорнии.

Нам повезло, потому что, во-первых, Жолковский — один из самых открытых, обаятельных и располагающих людей в гуманитарных науках. С другой стороны, он настоящий патриарх и за десятилетия работы успел позаниматься самыми разными вещами. Он начинал со структурной лингвистики и одним из первых в Советском Союзе занимался языком сомали. Он был своим в диссидентских кругах. Он один из главных поборников точности в филологии — но даже если вы интересуетесь не специально точностью, а просто русской литературой, то и тут без него никуда: огромное количество вещей, которые мы сейчас знаем про Пастернака, Мандельштама, Зощенко, Бабеля, Толстого и Пушкина, мы знаем благодаря его открытиям. Жолковский эмигрировал в Америку и там отдал дань современному литературоведению — фрейдистскому, постмодернистскому, деконструктивистскому, которое не только изучает, но и развенчивает писателя, спорит с ним. Наконец, если вы просто любите читать современную литературу, вы не могли пройти мимо его эссе, которые он сам называет виньетками, — сборников необязательных мемуарных историй, всю прелесть которых составляет ироничное отношение автора.

Жолковский был одним из первых ученых, которые еще в 1950–60-е годы прошлого века стали мечтать о том, чтобы превратить филологию в точную науку. Всплеск интереса к точности пришелся на период бума информатики и больших надежд на прогресс в области ЭВМ и компьютерных технологий. В гуманитарных науках мечта о компьютеризации прежде всего овладела умами лингвистов — потому что в сфере языка сразу понятно, куда это можно приложить практически. Например, можно мечтать о компьютерном собеседнике: чтобы компьютер научился распознавать речь, устную или письменную, правильно ее понимать и на нее отвечать. Можно пойти дальше и мечтать о компьютерном переводчике. Искусственный интеллект не только правильно понимает речь, но и адекватно воспроизводит ее смысл и структуру на другом языке.

А можно пойти еще дальше и вспомнить, что не только наши обычные слова, звуки и буквы — это явления языка, но и роман «Война и мир» — это тоже явление языка. И, соответственно, можно мечтать о компьютерном литературоведе, который сначала прочтет «Войну и мир», а потом еще тысячу похожих романов, проанализирует их и точно скажет, чем же произведение Толстого так гениально. И если доводить это до предела, можно мечтать о компьютерном писателе, который, автоматически изучив правила «Войны и мира» и еще тысячи текстов, сам напишет свой роман — как минимум не хуже

Ну а для всего этого (чтобы научить компьютер все это делать) нужно очень хорошо уметь строго описывать эти явления: по одним и тем же формальным процедурам описывать одни и те же формальные параметры. Лингвисты уже очень неплохо знают и умеют формально описать, как устроены звуки, слоги, морфемы. Они кое-что знают про синтаксис — а вот про семантику уже значительно меньше. Ну а такая вещь, как устройство литературного произведения (не

— Александр Константинович, структурный, точный и наукообразный подход к литературным текстам — это, в общем, не самая привычная вещь для человека, который, например, ходил на уроки литературы в обычной школе. Многие люди ценят скорее свое собственное впечатление от «Анны Карениной», и ценят это больше, чем какие-то выводы, основанные на фактах из текста или из внетекстовой реальности. Скажите, откуда же все-таки могла взяться эта мечта о точном в филологии?

— Прежде всего — об этом стереотипе идеального простого, наивного читателя, который не желает знать про структурные законы искусства. Представим себе фокусника в цирке, у которого все появляется, исчезает, блистает, сверкает, женщину распиливают на части, потом она возвращается целая. На него смотрят два типа циркового зрителя. Одни просто рады кричать: «Ах, ох», восторгаться и считать, что они заплатили за этот спектакль не зря. А другие интересуются, как же это сделано, в чем секрет фокуса и, допустим, чем техника этого фокусника отличается от техники другого.

Первая позиция — наивная, немножко детская, но совершенно законная. Но если мы не придерживаемся ее, то должны задаться вопросом: что же мы можем сказать умного и полезного о том, «как это делается»? Знаменитый вопрос «как это делается?», вернее «как сделано?», был задан в ряде работ русских формалистов начала прошлого века: «Как сделана „Шинель“», «Как сделан „Дон Кихот“» «Как сделана «Шинель» Гоголя» — знаменитая работа литературоведа Бориса Эйхенбаума. «Как сделан «Дон Кихот»» — работа Виктора Шкловского.. В сущности, формалисты обострили общее стремление филологов понять, «как это сделано»: ведь в школе нам объясняли не только что Татьяна любит Онегина, но и что это написано четырехстопным ямбом. Никого это не удивляет и не возмущает, а ведь, в сущности, это тоже нахальное научное открытие, залезание в творческую лабораторию поэта, чтобы выяснить, пишет ли он ямбом или как устроена онегинская строфа.

Почему мы занимались этим в 1960-е годы? Это были годы размораживания советской культуры в ряде отношений. В частности, разрешено было вернуться к новаторским идеям русских формалистов — Шкловского, Эйхенбаума, Проппа, написавшего гениальную работу о структуре русской волшебной сказки. После сталинских заморозков это было возвращение к интеллектуальной свободе. Структурная поэтика и структурная лингвистика развивались отчасти как воскрешение научных тенденций

— Но когда вы поступали в университет на филфак, видимо, еще разговоров о точном литературоведении не было. Как вы себе вообще представляли то, чем вы собирались заниматься?

— Я происхожу из семьи музыковедов: мой отчим был довольно влиятельный музыковед, профессор Мазель. Он сам занимался структурным описанием мелодии, гармонии и так далее — в музыковедении это было развито сильнее, чем в филологии, поскольку музыка вся расписана по нотам, которые поддаются учету и математизации. Его влияние на меня было сильнейшим.

Но, поступая на филфак в 1954 году, я просто более-менее поступал на единственный факультет, который казался мне понятным: склонностей к математике и физике у меня не было, а

А на факультете, несмотря на зацензурированность и засилье разных мерзких профессоров, были и

— Что вы чувствовали в их кругу? Какие эмоции двигали людьми, претендовавшими на то, чтобы сделать гуманитарные науки такими же точными, как математика или физика?

— Как всегда: было видно, что это

— То есть в научных текстах — наукообразие и строгость, а в личном общении — неформальность и энтузиазм?

— Ну, может быть, можно и такую оппозицию здесь ввести. Мне очень хотелось, чтобы я мог разговаривать с умными людьми. А для того, чтобы разговаривать с умными людьми, надо было стараться быть тоже умным. Если делать умное, то они с тобой разговаривали и ты был счастлив этим умным разговорам. Помните, у Вересаева: «Ты что больше любишь — яблоко или гулять? <…> — Как тебе, Ванька, не стыдно? Какие ты дурацкие вопросы задаешь! <…> — Да-а!.. Я умных разговоров не знаю, а

Это время было временем счастливого схождения представителей разных областей гуманитарного знания. И, например, в Москве на конференции я познакомился с молодым музыковедом Зариповым, который научил ЭВМ сочинять мелодии в стиле популярных советских песен. Понятно, что советская песня — очень стандартный жанр. Он построил модель структуры таких песен и написал компьютерную программу на очень древней огромной электронной машине, которая сочиняла абсолютно узнаваемые советские мелодии. Его машина называлась «Урал», поэтому песни он назвал «Уральские мелодии». Вот пример того, какие тогда были прорывы в моделировании музыки.

Мы нашли записи Зарипова — и вы можете послушать их в подкасте на отметке 16:40:

— Музыковедение и лингвистика были для вас образцом?

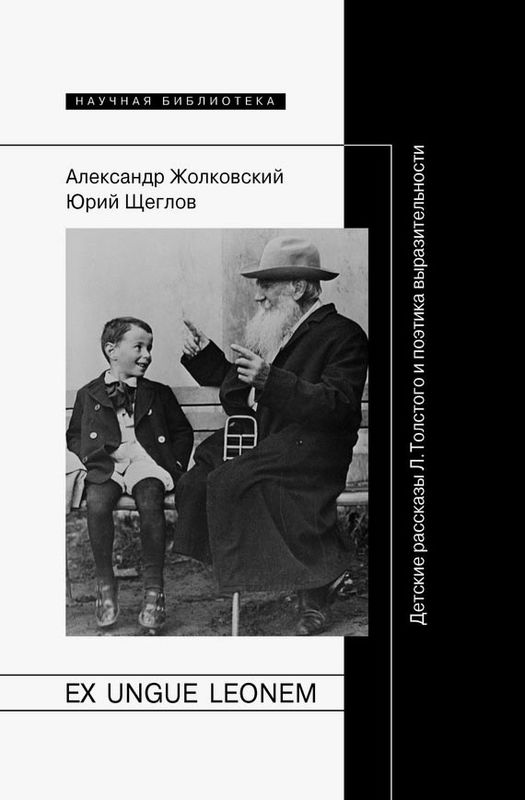

— Да, и нам с моим соавтором Юрием Щегловым хотелось построить поэтику как своего рода лингвистику. Наши совместные работы — это порождающая поэтика, по аналогии с порождающей лингвистикой: мы хотели смоделировать процесс появления текста. Есть начальный импульс — тема и жанр; дальше к ним применяются разного рода стандартные приемы (как мы их называли, приемы выразительности) — и так вплоть до финального состояния текста.

В нашем первом наброске порождающей поэтики мы разбирали структуру одного эпизода из романа «12 стульев», а именно неудачную покупку стульев на аукционе (Ипполит Матвеевич пропивает деньги и не в состоянии заплатить за гарнитур). Мы пытались понять, с помощью каких приемов изначальная тема (неудачная погоня авантюристов за сокровищем, спрятанным в стульях) приняла тот облик, который мы видим в романе. В тексте Ильфа и Петрова этот эпизод заканчивается остротой Бендера, избивающего Воробьянинова: «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!» Наша модель порождения эпизода показала, что Ипполит Матвеевич был обязан потерять деньги или стулья, но мог бы сделать это и

— Я хорошо помню статью Щеглова о том, как устроена шутка Остапа Бендера, — точнее, впечатление, которое она на меня произвела. Потому что она о романах, которые мы любим и над которыми хохочем с подросткового возраста, — а статья написана наукообразно, с блок-схемами. И мне было интересно, кто же эти люди, которые писали эту работу: это такие ученые-зануды, или они тоже сидели и сами хохотали?

— И то и другое. Есть одна история к вашему противопоставлению. Андрей Синявский был автором замечательного предисловия к первому изданию поэзии Пастернака в серии «Библиотека поэта». В этой статье все было сказано очень

Так что здесь нет никакого противоречия: можно любить ездить на велосипеде и играть в волейбол — и одновременно любить структуры, а не туманные рассуждения.

— Формально эти работы не были идеологическими или политическими, но, конечно, в глазах официальной советской науки это должно было выглядеть как фронда. Это было так?

— Это несомненно было так. Им это было ясно и по содержанию работ, поскольку они не следовали никакому строгому диктату партийности. И было ясно, что люди, собравшиеся в группу структуралистов, находятся в оппозиции к традиционно принятому способу ведения разговора: они из другого лагеря. И позднее к этому добавилось то, что многие из структуралистов стали более-менее открытыми диссидентами, подписантами писем протеста и так далее и тем самым, в общем, обрекли свою ветвь филологии на истребление или себя на бегство за границу.

— Это было и с вами: вы тоже были подписантом и эмигрировали. Расскажите, как это произошло.

— Письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова «Процесс четырех» (8–12 января 1968 года) — суд над активистами самиздата, обвиняемыми в антисоветской деятельности и пропаганде. Александр Гинзбург был приговорен к пяти годам лишения свободы, Юрий Галансков — к семи, Алексей Добровольский — к двум, Вера Лашкова — к одному году. я подписал в замечательном месте — на квартире у Наташи Светловой, будущей жены Солженицына.

— Вы тогда подписывали его как гражданин или как ученый-структуралист тоже?

— Я его подписывал как гражданин, а ученым я никаким не был — я даже не был кандидатом наук, и Наташа мне объяснила, что,

Я подписал письмо, и меня стали вызывать к проректору, а там и ректору Института иностранных языков, где я работал. Устрашающего вида ректор Мария Кузьминична Бородулина — огромная женщина, тоже в прошлом баскетболистка кажется, ростом выше меня, немножко с усами — должна была меня проработать, потому что на

Меня вызвали и, изображая необычайную доброту и любезность, стали расспрашивать, что я подписал и как я так мог. А я все отвечал: «Ну а что же я тут могу сказать? Ведь я же это подписал в свободное от работы время и вас это не касается». — «Ну ладно, хорошо, идите». Я уже почти дошел до двери, и тут Мария Кузьминична сказала: «Да, вот я еще хотела спросить — а кто дал вам это подписать?» Я знал, что нельзя никого выдавать. И тут я собрал все свое красноречие и сказал: «Знаете, Мария Кузьминична, мне кажется, что это был бы не товарищеский, не комсомольский поступок — отвечать на этот вопрос». «Ладно, идите», — сказала она, уже абсолютно потеряв всякую надежду на дипломатическое решение вопроса, и меня стали выгонять из института. Ну и в конце концов выгнали — это целая длинная история, там еще много перипетий.

Но так получилось, что еще через год, несмотря на это, мне удалось защитить диссертацию по языку сомали в другом месте — в Институте восточных языков. Это был редкий случай в филологических кругах: если некоторые неблагонадежные физики еще могли защититься, поскольку их работа «нужна», то филологи, «лирики», были менее нужны стране.

— Язык сомали оказался нужным?

— Сомали, хауса и разные другие языки были нужны, потому что это была эпоха советского колониализма: то, что называлось «мирным сотрудничеством», просто представляло собой экспансию советской модели в Африку, на Кубу и так далее. И изучение восточных и разных других экзотических языков поощрялось как открывающее путь этому империализму.

— То есть это была практически работа над бомбой.

— Если хотите бросить в меня такую сильную гиперболу — да, это была практически работа над бомбой. А тем более потом я для практики работал на Московском радио, где вещал на сомалийском языке, — это уже была работа над водородной бомбой.

— Вы ощущали непосредственную связь своей работы с обслуживанием большого государства?

— Конечно, я понимал, что, идя на Московское радио, я получаю сравнительно большие официальные деньги за интересную мне работу, но делаю вполне советское пропагандистское дело. У меня есть целое сочинение под названием «Из истории вчерашнего дня», где я тщательно рассматриваю проблему вины такого интеллигента, как я, который занимался таким делом, как сомалийское радиовещание.

В те годы у меня был ученик в области языка сомали — Георгий Капчиц, уникальный специалист, и я захотел устроить его на свое дикторское место. Но была проблема. Я хотя еврей в основном, но по паспорту русский, а он совсем еврей — и по паспорту, и по всем параметрам, а надо было устраивать его на работу, куда евреев не берут. Зато он партийный. И вот я иду к заведующему всей Африкой Евсееву и объясняю ему, что надо взять Капчица: я тут у вас временно, я потом уйду, вам нужен настоящий работник и так далее. Почему надо взять именно его? Понимаете, говорю я, это как роль средневековых монастырей в сохранении античного культурного наследия: неважно, какая там была официальная догматика, но переписывание античных рукописей в конце концов привело к Возрождению. И точно так же тут: содержание нашего вещания оставляет желать лучшего, но оно способствует развитию сомалийского и другого языкознания, и поэтому Капчица надо взять на работу. И взяли!

— Кстати, о средневековых монастырях. Вы были хозяином домашнего семинара по точным наукам. Расскажите про него — какая там была атмосфера?

— Семинар существовал примерно с 1976-го по август 1979 года, когда я уехал в эмиграцию. Он задумывался как своего рода параллель и противостояние тартуской семиотике: у нас со Щегловым были с ней трудные отношения. Тематика докладов была самой разной: русская литература, античная, фольклор, стиховедение и так далее. Но методика, или научная направленность, была единой: это был семинар по структурной и семиотической поэтике. У меня дома

Вообще, основание домашнего семинара было делом рисковым: если бы он был политический, то его участникам грозило все что угодно, вплоть до ареста, но этот семинар был строго филологический, пусть и с упором на точную филологию, и этот риск был не таким большим.

— У вас было ощущение, что КГБ может нагрянуть?

— Советский человек очень хорошо, как летучая мышь, ориентировался в том, что является строго наказуемым, а что менее наказуемым; что является лишь нежелательным, а что может привести к увольнению с работы. И я думаю, что семинар я держал в очень правильном ключе дозволенной недозволенности. Был неписаный, или полуустный, договор, что никакой политики, и поэтому люди совершенно свободно говорили про поэтику.

— А вы ассоциировали себя с условными «физиками» в борьбе «физиков и лириков», которая была десятилетием раньше?

— Думаю, что нет. Это пошловатое противопоставление, которое не волновало интеллектуально. Мне было интересно именно то, что мы и физики, и лирики.

— Что вы считаете главным достижением тех лет?

— Думаю, что эти довольно ранние, но уже основательно структурные работы по анализу более-менее коротких, или малых, форм литературы. Например, у нас была работа — разбор одной максимы Ларошфуко, в которой, может быть, четыре строчки, а в статье было 60 страниц, и каждый шажок порождения этой блестящей остроты Ларошфуко мотивировался, излагался в терминах операции фигур, конструкций, совмещений и так далее. Щеглов тогда написал свои первые работы по моделированию стандартных вступительных частей новелл о Шерлоке Холмсе. Мы написали большую работу — порождающее описание на глубинном и поверхностном уровне детских рассказов Толстого. Только недавно она была издана в книжном виде в «НЛО».

— Вы эмигрировали, и у вас была возможность познакомиться с тем, что делали литературоведы на Западе. После этого вы изменили свое отношение к структурализму?

— Да,

— Поразите нас рассказом о какой-нибудь вашей находке из этого вашего научного периода, которую вы особенно любите или цените.

— У меня есть такой разбор стихотворения Пастернака «Ветер» — из цикла стихов Юрия Живаго.

Я кончился, а ты жива.

И ветер, жалуясь и плача,

Раскачивает лес и дачу.

Не каждую сосну отдельно,

А полностью все дерева́

Со всею далью беспредельной,

Как парусников кузова́

На глади бухты корабельной.

И это не из удальства

Или из ярости бесцельной,

А чтоб в тоске найти слова

Тебе для песни колыбельной.

Обратите внимание на строку, заканчивающуюся словом «отдельно». Рифма «отдельно» появляется как бы не на своем месте — здесь совершенно не соблюдается нормальное чередование рифм. Эта рифма

Далее: слово «отдельно» относится к сосне: «каждая сосна отдельно». Но сосна в традициях европейской романтической поэзии четко соотносится со стихотворением Гейне (неоднократно переводившимся на русский язык, в том числе Тютчевым и Лермонтовым) о романтической тоске друг по другу сосны и пальмы, которые тоже отдельны друг от друга, но едины во сне.

Более того: и строчка, и сосна тут отдельны — но все стихотворение ведь о том, что хотя он умер, а она жива и отдельна от него, но ветер найдет ей «слова для песни колыбельной»: то есть слова мертвого поэта дойдут до возлюбленной, и так они соединятся.

И рифма «отдельно», которая появляется в этой своей совершенно неправильной и отдельной позиции, станет главной и завершающей рифмой всего стихотворения: «отдельно» — «беспредельной» — «корабельной» — «бесцельной» — «колыбельной». То есть отдельность — и рифмы, и героини — будет преодолена.

И вот таким образом и необычная структура рифм, и ее разрешение, и перекличка с поэтической традицией — все это вместе работает на то, чтобы сделать композицию стихотворения совершенно убедительной, неоспоримой и таким образом убедить читателя в том, что покойный поэт тем не менее остается как бы живым и через этот ветер и через эти рифмы воссоединяется с оставленной им на земле возлюбленной.

Эта уникальная конструктивная особенность стихотворения — «отдельность» строки про сосну — была утрачена почти во всех переводах на английский язык. Кроме одного, который был выполнен двумя переводчиками, то есть тандемом из профессионального поэта-переводчика и профессора русской литературы Владимира Маркова, знаменитого специалиста по русской поэзии ХХ века. Это опять ответ на вопрос, нужно ли знать, как фокусник делает свой фокус. Если ты не знаешь, ты исказишь перевод. А профессор Марков был тем зрителем фокуса, который все понял и сказал соавтору: «Здесь надо, чтобы рифма была не на своем месте».

— Часто слышишь аргумент, что любое разъятие художественного произведения на элементы убивает его магию. Если ты приходишь в цирк и видишь, как непонятным образом фокусник разрезал девушку, то тебе это интересно, а если ты знаешь, как это устроено, то ты уйдешь разочарованным. Можете ли вы доказать, что ваше удовольствие, когда вы знаете, как это устроено, вообще-то, посильнее?

— Доказать я, конечно, не могу. Но уверяю вас, что это более богатое восприятие и более интенсивное наслаждение. Есть такие слушатели музыки, которые приходят в концертный зал с партитурой и следят по ней за работой оркестра и дирижера. Конечно, музыку они слышат ту же самую, но они понимают, где дирижер сделал ускорение, а где замедление, где нарочно пропустил

— У вас есть какая-то концептуализация эмоций, которые вы испытываете от научного открытия? Какая-то яркая метафора?

— Ну, есть такое выражение «the aha! response» — реакция «ага», «вот оно». Когда догадываешься, как устроено произведение, которое тебя столько времени волновало, — а часто думаешь 20 лет и вдруг разгадываешь… Вот я недавно разгадал одну деталь в одном рассказе Бунина, и это сильное ощущение: я его понял, я как он, я встал на уровень с Буниным! К этому же стремится и художник, автор: он хочет вызвать совершенно определенную вибрацию у читателя. А успешно работающий филолог вырабатывает в себе технику, как оказаться в этом правильном поле вибрации и завибрировать правильно — сначала интуитивно, а потом разгадать, что же именно там было сделано.

Слушайте больше выпусков подкаста «Комплекс неполноценности» — и вообще курсов и аудиоматериалов — в нашем мобильном приложении «Радио Arzamas».