Как работает литература

- 5 лекций

- 3 материала

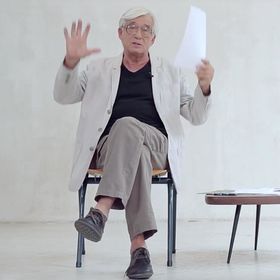

Лекции Александра Жолковского, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама, Толстого, Чехова — и художественного творчества вообще

Лекции Александра Жолковского, в которых литературоведение становится точной наукой и раскрываются секреты Пушкина, Пастернака, Мандельштама, Толстого, Чехова — и художественного творчества вообще

Воспринимая художественное произведение, мы чувствуем его единство и убедительность, но, разумеется, не можем сказать, в чем они состоят. Согласно формулировке Толстого, очень простой, но фундаментальной и, кстати, вполне семиотической еще до всякой семиотики, «искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Задача литературоведа — показать, какие именно чувства и мысли и с помощью каких знаков передаются в произведении. А задача литературной теории, поэтики, — выяснить, как устроена вся эта знаковая деятельность, обеспечивающая «заражение» чувствами, и таким образом снабдить литературоведа соответствующими понятиями, орудиями литературоведческого анализа.

Важнейшими среди них являются связанные друг с другом понятия темы и приемов выразительности. Говоря для начала предельно просто, попробуем наметить эти понятия. Возьмем всем знакомый текст «Я вас любил» Пушкина:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Разумеется, сразу ясно, что речь идет о любви. Это стихи в жанре любовной элегии. Но что делает эту элегию и очень характерной для своего жанра, и специфически пушкинской? С первых же строк обращает на себя внимание характерная оговорочность, полунегативность тона:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Заметив и выявив эту серию слов и обобщив ее как некую особую негативность, мы, в сущности, произвели типичную аналитическую операцию извлечения темы из набора ее воплощений. Разумеется, формулировка темы может оказаться неадекватной, приблизительной. Но принципиальный смысл этой операции состоит именно в выявлении сходных фрагментов текста и констатации того, что в них общего, в извлечении их инварианта От лат. invarians — «неизменный»..

Эту операцию надо будет затем применить и к другим повторяющимся кускам. А таких наборов, причем разного рода, в тексте всегда много. Это могут быть персонажи, сюжетные положения или, как в нашем случае, эмоциональные состояния: любовь, робость, ревность, надежда, искренность, нежность — из них надо извлекать нечто общее.

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Далее те же операции надо будет применить и к результатам всех таких операций первого уровня, постепенно удаляясь от собственно текста в попытке сформулировать то общее, что есть у всех компонентов текста, то есть у текста в целом. Процесс это многоступенчатый, с пересмотром промежуточных результатов, с обратной связью и внесением поправок и уточнений. Но суть его в том, чтобы получить — в идеале, в случае научной удачи — четкую иерархию того, чтó на каждом шаге выражено и через что. Или, говоря терминологически, какие темы, точнее тематические элементы, трансформируются в какие более конкретные мотивы и путем каких именно трансформаций (или приемов выразительности) они в них трансформируются.

Главная стоящая за этим аксиома гласит: «Текст есть тема плюс приемы выразительности». И, соответственно, обратно: «Тема — это текст минус приемы выразительности». В этой формуле тема отвечает за содержание, причем содержание совершенно не выразительное, чистое, не художественное. А приемы отвечают за выразительность, но совершенно бессодержательную, чисто «заразительную». Общее свойство всех приемов — повышать выразительность, делать абстрактную тему более наглядной, «заразительной».

Простейший прием — конкретизация: развертывание, например, негативности в отрицание «не», в оговорку «еще», в полуотрицание «не совсем», в конструкцию «то… то». Более сложный прием — варьирование — состоит в проведении темы через явно разные конкретизации, вплоть до контрастных. Такова, например, пара «робость — ревность». Кстати, в этой паре видно действие еще одного приема — согласования. Слова, обозначающие два негативных состояния, звучат очень похоже благодаря звуковому сходству, аллитерации. Элементарные приемы (конкретизация, варьирование, контраст и некоторые другие) лежат в основе составных конструкций, например конструкции «контрастный поворот», каким и завершается пушкинское стихотворение: от «любил» и «угасла» ситуация доходит до «любимой быть другим». Разумеется, схема эта нарочито упрощенная, но она дает метод выявления тем, которые в каждом оригинальном тексте оказываются неодинаковыми, достаточно специфическими.

Рассмотрим еще одно восьмистишие, на этот раз Мандельштама:

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,

За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,

За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,

За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:

Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

Тут в глаза бросается множество повторяющихся компонентов — прежде всего анафорические повторы «я пью за… за… за…» — и сама конструкция перечисления. Но обратим внимание на список объектов, за которые пьет поэт. Что в них общего? Какая общая тема выражена путем этого настойчивого варьирования конкретизаций? Почти все это — предметы, находящиеся за некоей недоступной гранью исторической (военные астры 1914 года, Петербург, барство) или границей геополитической (заграничные ценности: европейская природа и культура), а если обобщить еще раз — это все не советские ценности, за которые поэта и корят его проработчики. Прием усиления контраста с корителями, контраста, сначала лишь растворенного в этом списке, отвечает за вызывающую позу автора. А прием совмещения списка с этим открытым вызовом отвечает за мотив тоста, поднимаемого за эти ценности: «Я пью за

Другие приемы — одно совмещение и одно согласование — дают конструкцию «Пью

Темы «любовь под знаком отречения от притязаний» у Пушкина и «недоступные внесоветские ценности» у Мандельштама (а это вариации на его известное определение акмеизма как тоски по мировой культуре) — это предметные, идейные темы, темы самого привычного типа. Но это не единственный тип тем. Слово «тема» употребляется нами в строго терминологическом смысле как тот инвариант, вариантами которого является все в тексте. Этот общий инвариант, эта доминантная установка текста может быть и не идейной, а, скажем, стилистической. Например, написать все стихотворение исключительно в одной

Лоб —

Мел.

Бел

Гроб.Спел

Поп.

Сноп

Стрел —День

Свят!

Склеп

Слеп.Тень —

В ад!

Или написать стихотворение с помощью только одной части речи, скажем исключительно прилагательных, как в стихотворении Зинаиды Гиппиус «Всё кругом»:

Страшное, грубое, липкое, грязное,

Жестко-тупое, всегда безобразное,

Медленно рвущее, мелко-нечестное,

Скользкое, стыдное, низкое, тесное…

Причем такие задачи не обязательно носят сугубо экспериментаторский характер, например задача изобрести новую строфу и написать ею целую длинную поэму — роман в стихах «Евгений Онегин». На центральности для литературы таких стилистических тем настаивали русские формалисты.

Так, литературовед Борис Эйхенбаум в своей знаменитой статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя» писал, что ключ к теме «Шинели» следует видеть отнюдь не в ее гуманном месте («Я брат твой» «…Один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним [Башмачкиным], вдруг остановился, как будто пронзенный… <…> И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“» (Николай Гоголь, «Шинель»).), не в идее сочувствия маленькому человеку, а в той игре разными стилевыми регистрами — патетическим, ироническим, реалистическим, сентиментальным и так далее, — которая и делает «Шинель» таким шедевром словесности. Пассаж «Я брат твой» — лишь одна из вариаций на эту тему (как выражаются формалисты — доминанту). А формалисты вообще считали, что в литературе важны именно не предметные темы (назовем их темами первого рода), а сугубо формальные (назовем их темами второго рода).

Какого рода темы важнее в тексте — конкретный вопрос каждого разбора, часто очень трудный. Для «Шинели» предлагались и другие убедительные интерпретации, вполне предметные, в частности фрейдистские. Но общая теоретическая мораль состоит, пожалуй, в том, что темы первого и второго рода обычно сосуществуют в произведении и, главное, интересно взаимодействуют друг с другом. Так, в «Шинели» двойственное отношение автора к маленькому человеку Акакию Акакиевичу, который и жалок, и человечен, и осмеивается, и вызывает сочувствие, закономерно соотносится именно с той игрой разными стилевыми регистрами, которую одну только предпочитает видеть формалист Эйхенбаум. Зато в «Носе» Гоголя над многими сходными с «Шинелью» предметными темами явно доминирует стилистическая игра, в частности пародийная стилизация под немецкого романтика Гофмана. Недаром в конце рассказчик задается вопросом сугубо второго рода: зачем авторы берут такие странные сюжеты — то есть бессмысленные в смысле тем первого рода?

Упомянув о пародировании Гофмана, мы, в сущности, заговорили о темах третьего рода — интертекстуальных, тесно примыкающих к стилистическим темам второго рода. Собственно, интертекстуальна в широком смысле и самая ориентация на готовые стилистические формы (сентиментальные, иронические) и на жанры, например жанр сонета, как в случае Ходасевича. Но пока речь идет просто об общих языковых и риторических предпочтениях автора, стоит говорить о темах второго рода, оставляя для тем третьего рода, интертекстуальных, явные авторские установки на апроприацию или подрыв тем, мотивов и стилей других авторов и школ. Вообще же следует всегда иметь в виду неизбежную пограничность и переплетение тем всех трех родов.

Сходства тематические и выразительные, подобные тем, которые в прошлой лекции мы обнаружили внутри отдельного поэтического текста, часто обнаруживаются и между разными текстами одного автора. Интуитивно в этом нет ничего удивительного. Мы иногда безошибочно узнаем автора по его духу и, так сказать, почерку. Не значит ли это, что все тексты этого автора образуют как бы единый текст с единой темой, построенный на основе единого набора приемов выразительности? Классическая формулировка этой проблемы принадлежит лингвисту Роману Якобсону:

«В многообразной символике поэтического произведения есть некоторые постоянные, организующие принципы… являющиеся носителями единства в пестроте многочисленных произведений одного автора, принципы, накладывающие на эти разрозненные фрагменты печать единой личности… вносящие связность определенной мифологии… Принципы, делающие произведения Пушкина пушкинскими, Бодлера — бодлеровскими…»

И, добавим мы, тексты Мандельштама — мандельштамовскими, тексты Зощенко — зощенковскими и так далее.

Обратимся к Мандельштаму и будем исходить из стихотворения, рассмотренного в первой лекции, «Я пью за военные астры». Там мы установили амбивалентную, подрываемую некоей болезненной неустойчивостью тягу поэта ко всему желанному, но недоступному, от которого он оторван:

Я получил блаженное наследство —

Чужих певцов блуждающие сны;

Свое родство и скучное соседство

Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,

Минуя внуков, к правнукам уйдет,

И снова скальд чужую песню сложит

И как свою ее произнесет.

…Как яблоня зимой, в рогоже голодать,

Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,

И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:

Bедь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить.

Слаще пенья итальянской речи

Для меня родной язык,

Ибо в нем таинственно лепечет

Чужеземных арф родник.

А мог бы жизнь просвистать скворцом,

Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак…

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,

Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

Греки сбондили Елену

По волнам,

Ну, а мне — соленой пеной

По губам.По губам меня помажет

Пустота,

Строгий кукиш мне покажет

Нищета.

Недалеко до Смирны и Багдада,

Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

Театр Расина! Мощная завеса

Нас отделяет от другого мира;

Глубокими морщинами волнуя,

Меж ним и нами занавес лежит.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,

Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

…Монастыри улиток и створчаток,

Мерцающих ресничек говорок.Недостижимое, как это близко —

Ни развязать нельзя, ни посмотреть…

Таким образом, тематическая инвариантность разных текстов автора налицо. Если присмотреться к ее выразительным реализациям, то и они обнаружат единство, аналогичное тому, что мы видели в отдельном тексте. Так, у того же Мандельштама несколько раз повторяется целая конструкция, выражающая недосягаемость желанного: «я + не + глагол контакта с желанной ценностью». «Я не слыхал рассказов Оссиана, / Не пробовал старинного вина», «Я не увижу знаменитой Федры», «Уж я не выйду в ногу с молодежью / На разлинованные стадионы». Те же темы и та же конструкция, явно инварианты.

У современника Мандельштама Бориса Пастернака мы тоже обнаружим интенсивную повторяемость мотивов и эффектов, свидетельствующую о единстве его системы инвариантов, — но системы совершенно иной, чем у Мандельштама. В предметной сфере (в сфере тем и мотивов первого рода) это будут различные типы физических контактов между людьми, предметами быта, явлениями природы; всяческие прикосновения, приникания, объятия:

Когда еще звезды так низко росл

И полночь в бурьян окунало,

Пылал и пугался намокший муслин,

Льнул, жался и жаждал финала?

Но нежданно по портьере

Пробежит вторженья дрожь.

Тишину шагами меря,

Ты, как будущность, войдешь.

…Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь

И пачкает нам рукава.

Примеров масса; вы и сами их легко вспомните. То же самое в

Кто иглы заслезил

И хлынул через жерди

На ноты, к этажерке

Сквозь шлюзы жалюзи.

Метафоры охотно накладываются и на сами физические контакты и, так сказать, удваивают и усиливают их.

Те же люди и заботы те же,

И пожар заката не остыл,

Как его тогда к стене Манежа

Вечер смерти наспех пригвоздил.

Свет заката

Через понятие инвариантов у разных поэтов можно определить понятие поэтического мира автора. Поэтический мир автора — это система, точнее иерархия его инвариантов: от самого общего, его центральной темы или набора центральных тем, через все мотивы разного уровня, выражающие эту тему, и вплоть до конкретных предметов, оборотов речи и других деталей, реализующих эту инвариантную пирамиду в его текстах. Грубо говоря, поэтический мир — это полная система инвариантов от самого верхнего до самого нижнего, конкретного.

Существенно подчеркнуть, что ввиду общности языкового словаря и мотивного репертуара литературы и вообще всей нашей базы данных поэты неизбежно работают с одними и теми же общими для них словами, конструкциями, мотивами, образами. Но делают они это

Возьмем два сходных пассажа, в которых у обоих наших авторов — Пастернака и Мандельштама — проходит одно и то же слово. Но это не просто слово: оно воплощает характерные для поэтов инварианты — у каждого свои.

…Как плющ назойливый, цепляющийся весь,

Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

Я вспоминаю немца-офицера,

И за эфес его цеплялись розы,

И на губах его была Церера…

Он стал спускаться. Дикий чашник

Гремел ковшом, и через край

Бежала пена. Молочай,

Полынь и дрок за набалдашник

Цеплялись, затрудняя шаг,

И вихрь степной свистел в ушах.

Во всех трех текстах речь идет о поэтах: Ариосто и Эвальде Христиане фон Клейсте у Мандельштама и о Пушкине у Пастернака. И в обоих случаях цепляние дается с явно положительным знаком. Более того, и у Мандельштама, и у Пастернака цепляние — один из малых инвариантов, но разных. У Мандельштама это одна из вариаций на тему причудливости (вспомним слово «куролеся» из того же стихотворения), капризности, завитков, узоров, сложных чувств и состояний. А у Пастернака это цепляние — еще один вариант физического контакта, делающего существование затрудненным, густо интенсивным и в этой своей затрудненности великолепным.

Закончим на лингвистической ноте и вернемся к Якобсону, с которого начали и который был одним из первых глубоких интерпретаторов поэтики Пастернака. В своей ипостаси лингвиста Якобсон написал важную статью о понятии грамматических значений как обязательных к выражению в том или ином языке: таковы род, число, падеж, время и так далее в русском языке. Особенно интересны для нас те из них, которые являются полнозначными, семантически наполненными. Грамматический род чисто формален, он не значит ничего. Почему стена женского рода, а стол мужского? Нипочему, это ничего не значит. Но число и время семантически наполнены, и, говоря

Литературной параллелью к этому я бы и считал ситуацию с поэтическими мирами: в мире на языке каждого автора он может говорить обо всем, но каждый раз обязательно говорит о

Литература, в частности поэзия, вообще строится по принципу наглядности, изобразительности: «что мы делали — не скажем, что мы делали — покажем». Но для некоторых аспектов художественного текста это особенно верно, так сказать, в буквальном смысле. Начну с немного рискованного, зато очень прозрачного примера — со ссылки на английский лимерик Лимерик — британский шуточный жанр, стихотворение, как правило, из пяти строк с абсурдным сюжетом. про испанскую леди:

There was once a lady of Spain,

Who said: «Let’s do it again,

And again, and again,

And again, and again,

And again, and again, and again» Буквальный перевод:

Жила-была дама из Испании,

Которая сказала:

«Давайте сделаем это еще раз,

И еще, и еще,

И еще, и еще,

И еще, и еще, и еще»..

Слово again («еще раз», «опять») — как и любой символический знак — условно. Исключительно по языковой условности, конвенции, оно означает то, что означает, — а именно повторность. А вот его повторение в тексте уже не условно, а реально выражает ту же самую идею повтора («опять»). Более того, это слово не только повторяется, но и занимает с некоторого момента все позиции, в том числе все рифменные позиции лимерика — и таким образом самим своим повторением и положением выражает еще идею «всё». Тем самым иконически Иконика — уподобление формы текста его содержанию., путем непосредственного сходства того, что происходит в тексте и того, о чем в нем говорится, выражается тема «Давайте делать это многократно и делать только это».

Но встает вопрос, важнейший для разговора об иконике: какие предметные темы первого рода поддаются иконическому развертыванию в материал второго рода, формальный материал, а какие нет. В случае испанской леди секс ведь не назван — ну разве что через ритмичность и многократность желанных повторов. Здесь иконическая конкретизация темы совершенно очевидна: она обнажена, да и дана как бы в шутку. Но часто она скрыта или полускрыта в тексте — и оттого еще более выигрышна. Текст как бы сам за себя все говорит. Заметите ли вы иконический фокус в пушкинской строке?

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Кое-что бросается в глаза — мы говорили об этом, сходство и контраст между робостью и ревностью как отрицательными эмоциями, спроецированные и в их фонетику. Почти тот же фонетический набор, но с разницей в одном месте — в ударном гласном «о», «е». И это эффект типично иконический и довольно очевидный. Но за ним, как в знаменитом пушкинском «морозы… рифмы розы» И вот уже трещат морозы

И серебрятся средь полей…

(Читатель ждет уж рифмы розы;

На, вот возьми ее скорей!)

(Из IV главы «Евгения Онегина»), скрывается еще один:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Серия «то ро», «то ре», «томи» как бы буквально развертывает тройное колебание между состояниями, обозначенными разными гласными, передает саму суть томления, заодно осмысляя и слог «то» в составе слова «томим». Так что тут не два — «то робостью, то ревностью», — а три альтернативных момента: «то ро», «то ре», «томи».

На игре с иконизацией числа построено мандельштамовское четверостишие:

Люблю появление ткани,

Когда после двух или трех,

А то четырех задыханий

Прийдет выпрямительный вздох.

Счет ведется в открытую — двух, трех, четырех. Начальная единица, правда, не названа, но она, естественно, подразумевается как относящаяся к первой строке. Но налицо и некоторый сбой, необходимый для оттягивания последующего выпрямления. Во второй строке появляется уже и тройка — «двух или трех», а в третьей уже и четверка. Но в целом четыре задыхания укладываются в четыре строки, и выпрямительный вздох в четвертой иконически драматизируется как вполне успешно приходящий:

Люблю появление ткани,

Когда после двух или трех,

А то четырех задыханий

Прийдет выпрямительный вздох.

Тема задыхания была очень личной у Мандельштама, страдавшего астмой. И сама эта тема тоже иконизирована в этих строках интенсивным повтором самого задыхательного, горлового согласного [х]: «двух», «трех», «четырех задыханий», «вздох». Вспомним у Пастернака:

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

В слове «впопыхах» уже задыхание названо. Вдобавок к предметной утомительности бегов и погонь и иконизированной синтаксисом затрудненности дыхания при длинном перечислении в кульминационной третьей строке возникает и грамматически почти невозможная конструкция — «нечаянностях впопыхах». Тут и сомнительное множественное «нечаянностях», и наречие «впопыхах» в роли определения к существительному — вещи почти невозможные, так что затрудненность, задыхательность передана целым рядом средств.

Наряду с числом охотно поддается иконизации всякого рода количественное сокращение и растягивание. Так, в знаменитых строках из «Облака в штанах» Маяковского:

Вошла ты,

резкая, как «нате!»,

муча перчатки замш,

сказала:

«Знаете —

я выхожу замуж».

Рифмовка требует урезать трехсложное «знаете» до двухсложного «нате», а двухсложное «замуж» — до односложного «замш». То есть иконически передается именно резкость речей героини, прямо названная в начале этого отрывка.

Тема растягивания, оттягивания конца хорошо передается, например, растягиванием строфы, добавлением лишних строк по сравнению с соседними или с некоей нормой. Вот у Пастернака:

На всех парах несется поезд,

Колеса вертит паровоз.

И лес кругом смолист и хвоист,И

что-то впереди еще есть,

И склон березами порос.

Вместо обычного чередования рифм AbAb имеем AbAAb. Причем лишняя, предпоследняя строка, говорящая как раз о наличии

Тема растягивания мгновения изощренно иконизирована в стихотворении Пастернака «Гроза моментальная навек»:

А затем прощалось лето

С полустанком. Снявши шапку,

Сто слепящих фотографий

Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. B это

Время он, нарвав охапку

Молний, с поля ими трафил

Озарить управский дом.

Центральная тема, заданная уже в заглавии, иконически спроецирована в строфику. Строки рифмуются по принципу максимального откладывания: первая — с пятой, вторая — с шестой, третья — с седьмой, четвертая — с восьмой. То есть сначала идут четыре нерифмованные строки, и мы уже готовы принять стихи за белые, когда наконец вступает оттянутая рифмовка. Тем самым иконизируется не просто излюбленная поэтами остановка мгновения, но и растянутость процесса фотографирования: с одной стороны, мгновенного, а с другой — требующего проявления и лишь только тогда уже демонстрирующего вечную сохранность момента.

Иконизации поддаются не только количественные элементы вроде числа или размера, но и качественные — например, идея «другое». Все стихотворение «Я вас любил», о котором мы говорили в первой лекции, построено на движении от «я» к другому: от «я вас любил» — к «любимой быть другим». Помимо обычных приемов выразительности, в финале к конкретизации этой темы подключается иконический тур де форс От фр. tour de force — «демонстрация силы или мастерства».:

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно…

Такое четверостишие традиционно должно было бы кончиться рифмой «любим» (ну или «не любим»), которая увенчала бы готовящую ее конструкцию: «я вас любил» — «ревностью томим» — «та-та-та-та-та любим». И слово «любим» в форме «любимый» действительно появляется в этой строке, но не под рифмой, а перед ней, уступая эффектную финальную рифменную позицию другой рифме — слову «другим», обозначающему потенциального другого в этом элегическом треугольнике. То есть другая рифма выражает тему «другой» иконически.

Мы сосредоточились на примерах из поэзии, где иконика особенно наглядна и распространена. На закуску — один пример из повествовательной прозы: рассказ Лескова «Человек на часах» о том, как в николаевское время часового, спасшего утопленника, не награждают, а наказывают плетьми за то, что он покинул свой пост. Фокус композиции в том, что сюжет движется как бы по ступеням служебной лестницы — снизу, от рядового солдата через капитана к полковнику, и дальше вверх, чуть ли не до самого императора, а там и Бога. При этом движется не сам герой, арестованный и неподвижный, а, так сказать, его досье, версия его поступка, постепенно меняющаяся по мере восхождения. Тем самым иконизируются два важнейших компонента темы — служебная иерархия и фиктивность бюрократической процедуры, имеющей дело не с человеком, а с его досье, к тому же искаженным.

Как мы помним из первой лекции, воплощение темы с помощью приемов выразительности представляет собой повтор соответствующих конкретных, наглядных, убедительных образов, то есть покрывающих ровно тот набор свойств или функций, который задан темой и примененными к ней приемами. Особенно убедительно выглядит развертывание такого набора функций в объект, заранее сочетающий все нужные свойства и являющийся таким образом как бы готовым и устойчивым выразителем этих тем, условно «готовым предметом». В поэтическом мире каждого автора часто встречаются такие предметы, которые являются «готовыми» даже не для одного текста, а для многих текстов, поскольку несут набор функций, востребованных сразу несколькими инвариантными мотивами автора.

Одним из таких готовых предметов в мире Пастернака является окно, лежащее на пересечении целого ряда излюбленных им инвариантных мотивов. Прежде всего — тема единства мира, контакта между всем и вся. Она соединяет дом и внешний мир, в частности комнату с садом или улицей, человека внутри комнаты или на подоконнике с тем, что за окном. У Пастернака характерна поза выглядывания, высовывания в окно, свешивания за окно, крика «в фортку детворе» В кашне, ладонью заслонясь,

Сквозь фортку крикну детворе:

Какое, милые, у нас

Тысячелетье на дворе?

(Из стихотворения «Про эти стихи».). С улицы в комнату проникает свет солнца или уличных огней. К стеклам лепится снег, и на них оставляют след капли дождя. Иногда влетает даже шаровая молния, врывается ветер и танцует с занавеской. Удобно окно и для выражения второй основной темы Пастернака — темы великолепного бытия, великолепия. Стекла способны статически дрожать, стучать, покрываться потом, слезами и так далее. Итак, окно — идеальный готовый предмет для воплощения обеих центральных тем поэтического мира Пастернака.

Как я уже говорил, писатели обращаются к общему языковому и мотивному материалу, но используют его

Детские рассказы Толстого, такие как «Котенок», «Акула», «Прыжок», «Девочка и грибы», «Два товарища», построены по очень простой и крепкой инвариантной сюжетной схеме. Начинается все с мирной жизни, за ней следует катастрофа, неадекватная спасательная деятельность, затем — драматическая и успешная спасательная акция и, наконец, возвращенный покой. В кульминации по ходу спасательной акции герой и жертва (мальчик, девочка, котенок) подвергается максимальной опасности со стороны носителя опасности: акулы, собак, медведя, поезда — и даже заслоняется от зрителей и читателя, так что благополучный исход подается очень драматически, после «затемнения», после «нуля информации». Иногда орудием затемнения становится нечто косвенно связанное с опасностью или спасением, скажем дым от пушечного выстрела. В других же случаях затемнение создает сам носитель опасности, покрывающий и скрывающий под собой жертву. Вода в прыжке (мальчик мог и утонуть, и его не видно); медведь, обнюхивающий притворившегося мертвым человека (а мог бы и ножичком полоснуть); а в «Девочке и грибах» носитель опасности и орудие затемнения полностью совмещены в одном готовом предмете — поезде, под который ложится на рельсы и таким образом оказывается невредимой девочка: она находится под угрозой быть сбитой поездом и тем же поездом спасается. Более того, поезд участвует и в неадекватной спасательной деятельности: машинист свистит в свисток и пытается остановить поезд, но эти стандартные способы не годятся — у Толстого спасает лишь экстраординарное действие вроде бросания под поезд или пожара Москвы. Впрочем, в Анне Карениной поезд не спасает.

В «Анне на шее» Чехова поворотный момент наступает на балу, где всеми, особенно влиятельными мужчинами, высоко оцениваются красота героини и ее платье. Платье, сшитое не под руководством приятельниц нелюбимого мужа, который держит ее взаперти и в черном теле, а сшитое под знаком самостоятельности и ориентации на образ доброй феи — ее покойной очень светской матери. Так что этот бал выступает в рассказе в роли готового предмета. Но к этому достаточно простому решению находка Чехова не сводится. Бал, как отмечается в рассказе, благотворительный. Эта деталь, казалось бы проходная, очень существенна, поскольку покрывает еще один важный мотив рассказа — мотив денег, каковых героине ее брак по расчету не принес. Таким образом, благотворительный бал служит готовым воплощением уже для нескольких центральных мотивов — красоты, сексуальности, модности, публичности и денег. Но и этим Чехов не ограничивается. В рамках этого готового предмета он находит место для его более специфического варианта — избы благотворительного базара, где красавица-героиня, мужчины, в том числе и ее будущий любовник, швыряют огромные деньги за вино и сладости. Тем более, как выясняется, бал был организован для спонсирования дешевых столовых для бедных. Тем самым к кластеру мотивов, выражаемых этой благотворительной избой, добавляется и мотив еды, которой героиня в своем браке и систематически в рассказе тоже была практически лишена и бегала кушать в дом к бедному отцу и братьям. Эта выразительная конструкция, отчасти готовая, отчасти достроенная Чеховым до полного эффекта, венчает рассказ вторичной, но на этот раз успешной, ситуацией продажи себя героиней — продажи уже не мужу, а двум «прекрасным» принцам — Артынову и его сиятельству князю, начальнику мужа.

На примере другого рассказа Чехова, «Душечки», рассмотрим готовый предмет не из предметной сферы, как в случае окна, поезда и благотворительного буфета, а из сферы языка, — готовый предмет второго рода. Героиня, во всем копирующая взгляды и мнения своих партнеров, любит говорить о своих мужьях «мы с Ванечкой», «мы с Васечкой». Это не случайный оборот, а готовый предмет, емко и точно выражающий растворение личности героини в некоем коллективном «мы». И Чехов его несколько раз повторяет и даже делает прозвищем героини. Любопытно, что оборот этот идиоматически русский, не переводимый на многие европейские языки. На английский он переводится лишь очень приблизительно: «Vanechka and I», так что в текст проскальзывает неуместное «я», которое у героини отсутствует. Такая непереводимость, идиоматичность — типичный признак подлинного готового предмета, редкостным образом сочетающего весь кластер нужных свойств.

Но, как и в «Анне на шее», Чехов не довольствуется находкой и достраивает ее на основе наличных свойств готового предмета до еще более выразительной конструкции. Третий партнер Душечки не разрешает ей подключаться к его профессиональным разговорам с коллегами — и тем самым подключаться к его мнениям и его личности, так сказать высасывать его личность. Он говорит: «Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся». Инклюзивное «мы» Душечки отвергается эксклюзивным, исключающим Душечку «мы» ее бойфренда — именно не мужа, а бойфренда, который благодаря этому и владению местоимением «мы» спасается, уезжает и, в отличие от обоих мужей, не умирает в рассказе.

Последней рассмотрим деталь из второй строфы мандельштамовского стихотворения «Еще далеко мне до патриарха» 1931 года:

Когда подумаешь, чем связан с миром,

То сам себе не веришь: ерунда!

Полночный ключик от чужой квартиры,

Да гривенник серебряный в кармане,

Да целлулоид фильмы воровской.

Речь пойдет о серебряном гривеннике Гривенник — монета в 10 копеек, чеканившаяся из серебра с 1701 до 1930 года.. При первом же прочтении этот гривенник хорошо ложится в текст об амбивалентном, горько-сладком нищенском, но духовно богатом образе жизни и состоянии поэта в начале 1930-х годов. Денежка малая, но блестящая, еще не потраченная, в кармане, обещающая какие-никакие блага; готовый предмет для ряда мандельштамовских мотивов — лишенности, хрупких надежд, игривого, хотя и неустойчивого блеска. Как выясняется при пристрастном, ближайшем рассмотрении, эти свойства действительно присущи гривеннику, причем не только как реальному объекту, но и как объекту признанному и институализованному литературой, отрефлексированному литературно. В русской поэзии и прозе гривенник регулярно появляется, иногда фигурируя в заглавиях, в качестве стандартной платы за небольшие услуги — поездку на извозчике, трамвае, посещение бани и кино, звонок по телефону-автомату, милостыню, подаваемую нищим и принимаемую нищими. А его нахождение или отсутствие в кармане может воплощать как жадность, так и сохранность, а также возможность траты и даже растраты.

Но это далеко не всё. Оказывается, в 1908 году, когда Мандельштаму было 17 лет, в России вышел перевод французского романа Поля д’Ивуа под названием «Вокруг света с гривенником в кармане». Там условием сюжета было объехать мир, не потратив денег, и таким образом заслужить богатое наследство. Этот словесный образ проник и в русскую прозу — он упоминается, например, в прозе Гайдара. Для Мандельштама же это готовый предмет, покрывающий не только кластер бедности, богатства, блеска, но еще и вечно желанный выход за границу, его тоску по мировой культуре.

Это уже почти всё, но еще не всё. Последний релевантный признак — серебряный блеск гривенника, который делает его гривенником прошлого, уходящим в 1920-е годы и далее, в дореволюционное время. Дело в том, что как раз с 1931 года гривенники чеканились уже из медно-никелевого сплава. Гривенник у Мандельштама не просто серебряный — он серебряный

Литература вроде бы должна говорить о жизни — но очень любит говорить о себе самой. Выражаясь терминологически, среди ее тем, наряду с темами первого рода, предметными, почетное место занимают и темы и мотивы второго и третьего рода — металитературные, мета- и интертекстуальные Темы первого рода — «О чем хотел рассказать автор?»; темы второго рода — «Как автор хотел написать этот текст?»; темы третьего рода — «Как этот текст связан с другими текстами?»..

Начнем с метатекстуальности и возьмем ее в одном из ее самых очевидных вариантов — текстах о создании текста; часто — того самого, который пишется. Довольно откровенная формулировка, свидетельствующая об универсальности такой тематики, принадлежит Пастернаку, который говорил, что всякое поэтическое произведение, в сущности, повествует о чуде своего рождения. Ну, может быть, не всякое — но многие стихи самого Пастернака посвящены именно этому. Так, например, начинается довольно раннее стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать»:

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

А вот как оно кончается:

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.

Впрочем, примерно так же кончается и написанное четырьмя десятками лет позже стихотворение «Ветер» из романа «Доктор Живаго», стихотворение Юрия Живаго, которое начинается с совсем другого — со смерти, одиночества, ветра:

Я кончился, а ты жива.

И ветер, жалуясь и плача,

Раскачивает лес и дачу.

Кончается же оно вот как:

И это не из удальства

Или из ярости бесцельной,

А чтоб в тоске найти слова

Тебе для песни колыбельной.

Разумеется, дело не в Пастернаке. Поэзия о поэзии, стихи о стихах — это целый слой поэтического творчества. Вспомним хотя бы такие жанры, как «искусство поэзии», в частности знаменитое верленовское стихотворение. Или жанр «памятника», восходящий к Горацию. Или типично русский жанр «смерть поэта».

Примеров пруд пруди. Пушкин в «Домике в Коломне» отказывается от четырехстопного ямба, заявляя, что он ему надоел, поэтому поэма написана пятистопным ямбом:

Четырестопный ямб мне надоел:

Им пишет всякий. Мальчикам в забаву

Пора б его оставить. Я хотел

Давным-давно приняться за октаву.

Свойственно это не только поэзии, но и прозе. Так, Гоголь, как мы помним из первой лекции, в «Носе» прямо задается вопросом, почему это авторы избирают такие странные темы, — это металитературное высказывание, метатекстовое. Металитературно ведут себя многие персонажи: даже если они сами не литераторы, они как бы живут литературой и руководствуются ею. Таков, в частности, заглавный герой основополагающего текста европейской прозы — Дон Кихот, читатель рыцарских романов и подражатель их героев. Да и его рассказчик все время озабочен и своим авторством, и происхождением текста, плагиатами из него и так далее.

А вот как Карамзин в «Бедной Лизе» объясняет завязку любовной драмы своего рассказа:

«Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. „Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям“, — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет».

Автор вроде и сам сентименталист, но подает литературные сентименталистские пружины поведения героя с явной иронией, венцом которой становится фраза о натуре, зовущей его в свои объятия, — натуре не просто природной («красота сделала впечатление»), но и глубоко окультуренной. Привлекает его больше всего именно образ идеальной пастушки, а не собственно сама Лиза.

Между прочим, мы тем самым незаметно перешли от нашей первой темы —автометаописательных текстов, то есть текстов о себе самих — к текстам о других текстах, к тематике третьего рода — интертекстуальной.

От «Бедной Лизы» естественно перейти к «Станционному смотрителю» Пушкина, который весь написан как бы поверх «Бедной Лизы»: нарочито повторяет ее, чтобы потом вывернуть ее наизнанку. Заодно подрывается и еще один текст — евангельская притча о блудном сыне. Блудным оказывается, наоборот, отец Дуни. Он гибнет, подобно бедной Лизе, а подобная бедной Лизе Дуня (а на самом деле наоборот, совершенно не бедная) остается жить долго и счастливо.

Вообще, весь рассказ металитературен по самой своей сути. Он учит нас читать с открытыми глазами, не давая клишированным текстам и идеям промыть нам мозги. Текст не столько про Дуню и ее любовь, сколько про то, как читать.

В «Шинели» Гоголя интертекстуальность, может быть, и не так важна. Но в характер своего главного героя Гоголь вносит отчетливо автометаописательные нотки. Его Акакий Акакиевич представлен карикатурным писателем. Он страстный переписчик, для которого ничего другого в жизни, кроме писания, нет — по крайней мере сначала. И он, даже идя по городу, воображает себя, как пишет Гоголь, на середине строки, а не на середине улицы — то есть как совершенно истинный поэт.

А в «Бедных людях» Достоевского Пушкин и его «Станционный смотритель», Гоголь и его Башмачкин сходятся все вместе в критических рассуждениях о литературе главного героя — Макара Девушкина, который находит Гоголя слишком высокомерным по отношению к героям. Пушкинский же тон ему гораздо ближе. И любовный роман с героиней (правда, неудачный) развивается у Девушкина именно на таком литературном фоне, как бы преувеличенно карамзинском.

Мета- и интертекстуальность могут быть совершенно неотъемлемой чертой текста, но залегать в нем на такой глубине, которая остается вне диалогов персонажей и признаний автора. Так, жанр исторического романа изобретается Вальтером Скоттом на пересечении любовного романа из жизни вымышленных людей и исторических хроник и драм, где действуют преимущественно короли и придворные, фигуры исторические. Интертекстуальная соль нового жанра — в скрещении двух старых жанров и, соответственно, во встрече и взаимодействии вымышленного рядового персонажа из одного жанра с хрестоматийным историческим из другого. Как очень удачно сказал об этом Пушкин, это история, поданная «домашним образом».

Сам Пушкин, осознав все это, делает следующий шаг, тоже отчетливо интертекстуальный. Он отталкивается и от успешного российского сверхпатриотического подражателя Вальтера Скотта — писателя Михаила Загоскина (автора романа «Юрий Милославский»), — восстанавливая скоттовскую амбивалентность, компромиссность, сложность. И одновременно отталкивается и от самого Скотта тоже, создавая как бы нарочито краткий, во многом иронический, смешной конспект вальтер-скоттовского романа, «отменно длинного»: «Капитанская дочка» примерно втрое короче нормального романа Вальтера Скотта.

Далее исторический роман попадает в руки Толстого, для которого «Капитанская дочка» написана «

Вопросы, которые возникают при разговоре об интертекстах, касаются обычно нескольких важнейших параметров этого явления. Отсылка к другому тексту — явная или не явная? Может быть, подспудная? Может быть, бессознательная? Связь с интертекстом — непосредственная (типа заимствования, типа переклички, полемики — пусть скрытой)? Или чисто типологическая, возникающая, возможно, задним числом и лишь при литературоведческом изучении проблемы, поскольку литература образует единое целое и взаимодействия в ее поле неизбежны? Отсылка — тематически важная, центральная, или периферийная, служебная, поверхностная? Какова, наконец, функция такой отсылки? Простая опора на авторитет? Литературное отталкивание? Полемика? Преодоление влияния классика?

В главе пятой «Евгения Онегина» появляется всем памятный мсье Трике:

С семьей Панфила Харликова

Приехал и мосье Трике,

Остряк, недавно из Тамбова,

В очках и в рыжем парике.

Как истинный француз, в кармане

Трике привез куплет Татьяне

На голос, знаемый детьми:

Réveillez-vous, belle endormie.

Меж ветхих песен альманаха

Был напечатан сей куплет;

Трике, догадливый поэт,

Его на свет явил из праха,

И смело вместо belle Nina

Поставил belle Tatiana.

Концовку эту, конечно, помнят все. Комментаторы «Онегина» разыскали многое о происхождении этого образа, но именно мне посчастливилось наткнуться на то место в «Севильском цирюльнике» Россини по пьесе Бомарше (оба автора были любимыми у Пушкина), где Бартоло, старый опекун, мечтающий стать женихом и мужем Розины, перебивает графа Альмавиву, пробравшегося в дом под видом учителя пения, и поет Розине куплетец в старинном стиле, меняя в нем имя адресатки и, таким образом, слегка апроприируя его: «Розинетта, мой дружок, / Купишь муженька на славу? / Правда, я не пастушок…» — и так далее. И дальше он комментирует: «В песне — Фаншонетта, ну а я заменил ее Розинеттой, чтобы доставить ей удовольствие и чтобы больше подходило к случаю. Ха-ха-ха. Здорово, правда?» Заимствование Пушкина довольно очевидное.

Более того, Пушкин и сам упражнялся в подобных переделках-апроприациях. Такова, например, его знаменитая эпиграмма 1815 года на архаистов, переделанная из французской, принадлежащей тому же Бомарше. Ну, Бомарше я цитировать не буду, а у Пушкина так:

Угрюмых тройка есть певцов —

Шихматов, Шаховской, Шишков,

Уму есть тройка супостатов —

Шишков наш, Шаховской, Шихматов,

Но кто глупей из тройки злой?

Шишков, Шихматов, Шаховской!

Здесь всё как у Бомарше, заменены только имена. В том числе стоящие под рифмами. Так что рикошетом Трике бьет и по самому Пушкину. Это автоирония, конечно, вполне характерная для Пушкина.

Некоторые ответы на некоторые типовые вопросы интертекста в данном случае очевидны. Другие вероятны. Третьи гипотетичны и даже гадательны. Заимствование это или типологическое сходство? Скорее всего, заимствование. Сознательное или невольное? Скорее всего, сознательное. Рассчитанное на опознание читателем или нет? Трудно сказать. Но современники его

Как он, без отзыва утешно я пою

И тайные стихи обдумывать люблю., и культивировал загадочную многослойность своих построений. Важен ли этот маленький интертекстуальный фрагмент тематически? Пожалуй, да. Поскольку общая тема второго и третьего родов у Пушкина — это установка на некий вольный просвещенный, вроде бы легкий, но очень информативно требовательный и поучительный треп о литературе и жизни на фоне европейской культуры.

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости