Расшифровка Как читать роман «Дар»

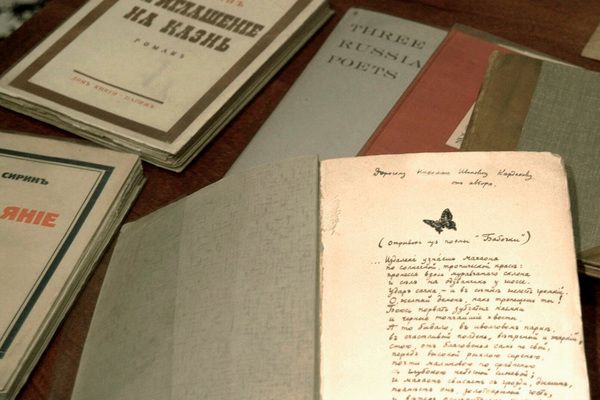

Теперь мы обратимся к последнему русскому роману Набокова — «Дару», самому длинному и, может быть, самому лучшему его русскому тексту. Набоков работал над ним дольше всего. Он начал собирать материал для биографии Чернышевского, которая вошла в этот роман, в 1933 году, а закончил писать роман в конце 1937 года. Уже в Америке, когда готовился к печати английский перевод романа, Набоков снабдил его предисловием, в котором писал, процитирую перевод Георгия Ахилловича Левинтона: «Я жил в Берлине с 1922 года, то есть одновременно с молодым героем этой книги, но ни это обстоятельство, ни кое-какие общие наши интересы, как, например, литература и лепидоптера, не дают никаких оснований воскликнуть „ага!“ и уравнять рисовальщика и его рисунок. Я не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был; мой отец не исследователь Центральной Азии, каковым я, быть может, еще

Конечно, Набоков лукавит, когда говорит о своем глубинном отличии от героя, и протестует, чтобы «Дар» читали в ключе автобиографии. Конечно, внешние обстоятельства жизни Набокова не совпадают с обстоятельствами его героя. Конечно, он не ухаживал за Зиной Мерц, а ухаживал за Верой Слоним. Конечно, его отец был не исследователем Центральной Азии, а видным политиком, одним из лидеров кадетской партии. Все это так, но гибель отца Набокова и гибель отца Годунова-Чердынцева — это события в равной степени важные и для героя, и для его создателя. Автобиографизм — это не совпадение

Действие романа охватывает три года в жизни Годунова-Чердынцева, молодого русского эмигранта, поэта и писателя. Можно даже сказать точно: действие начинается 1 апреля 1926 года, в День дураков, и заканчивается в июне 1929 года. За это время в жизни Годунова-Чердынцева внешне происходит не так много событий: он меняет комнату, переезжает из одной квартиры на другую; он встречает свою будущую музу и невесту Зину Мерц, ухаживает за ней, — собственно говоря, это и есть все события романа, а все остальное время он посвящает себя литературе. И три года его жизни — это не столько годы его становления как человека, сколько годы его становления как писателя.

В том же предисловии Набоков, описывая структуру романа (в котором пять глав), замечает: «Его героиня не Зина, а Русская Литература. Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихов Федора. Глава вторая — это рывок к Пушкину в литературном развитии Федора и его попытка описать отцовские зоологические экспедиции. Третья глава сдвигается к Гоголю, но подлинная ее ось — это любовные стихи, посвященные Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль внутри сонета, берет на себя главу четвертую». Собственно, главу четвертую и занимает эта книга довольно большого объема, полностью, от начала до конца. А «последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контуры книги, которую Федор мечтает

Но все главы описаны с точки зрения литературного развития Федора, не с точки зрения его жизни. То есть, как и в «Приглашении на казнь», мы имеем дело с двумя ипостасями одного и того же героя — писателя-эмигранта, как и сам Набоков. С одной стороны, это внешний человек, который бродит по улицам Берлина, ест пирожки, сидит в сквере и читает, идет в обувной магазин и покупает тесные ботинки, идет в табачную лавку, чтобы купить папиросы, ходит на литературные собрания и так далее — однако эти внешние события (и даже его прогулки с Зиной!) не так важны, как литературные метаморфозы, которые он претерпевает.

Как и в «Приглашении на казнь», Набоков включает в «Дар» образцы того, что пишет герой, но в значительно большем объеме. Вставные тексты, сочиняемые на наших глазах Федором, составляют более трети романа, почти половину. Они относятся к разным жанрам, потому что Федор начинает свое восхождение к литературному олимпу молодым поэтом, а заканчивает молодым прозаиком. Так что в роман включаются образцы его сочинений самых разных жанров — от лирических стихотворений (в первой главе романа выходит его первая книга) до философских афоризмов, до мемуаров, до документально-художественного жизнеописания (во второй главе он пишет книгу о своем отце, прославленном путешественнике, который оставил прекрасные описания своих азиатских экспедиций). И это не только разные жанры — это еще и разные стадии творческого процесса. Это и стихи, которые складываются в сознании, но еще окончательно не оформляются; это может быть черновик, это может быть целая опубликованная книга, и даже это может быть

Кроме того, Набоков показывает, как тот или иной текст Годунова-Чердынцева воспринимается его читателями, критиками, а также самим Федором a posteriori — после публикации, когда он сам становится своим критиком. Так, в первой главе он читает свою только что вышедшую первую книгу — «Стихотворения». А в пятой главе полностью приводятся рецензии на его жизнеописание Чернышевского, которые потом обсуждаются в воображаемом разговоре главного героя с эмигрантским поэтом Кончеевым, чье мнение Годунов-Чердынцев высоко ценит; этот воображаемый разговор на самом деле то, как Федор Годунов-Чердынцев представляет себе восприятие собственной книги идеальным читателем, который понимает замысел Годунова-Чердынцева абсолютно правильно и точно.

Кроме всего этого, в роман включаются еще и пародии. Например, в первой главе появляется некий смешной персонаж — прибалтийский немец по фамилии Буш. Тогда эта фамилия ассоциировалась не с президентами Соединенных Штатов, а с цирком, потому что знаменитый цирк Буша в Берлине все знали, — и с ним связана пародия на символистскую драму, а также на Андрея Белого и на его позднюю метрическую прозу, которую Набоков называет «капустным гекзаметром». Недавно я нашел в архиве фрагменты лекции Набокова об Андрее Белом и о русском символизме, где Набоков четко объясняет американским студентам, что поздняя проза Белого плоха и неудобочитаема (он сравнивает ее с «Поминками по Финнегану» Джойса), — а вот ранняя проза Белого, и конкретнее роман «Петербург», — это гениально (Набоков сравнивает его с «Улиссом»). В пятой главе есть и пародия на ультрасовременную советскую монтажную прозу — фрагмент из романа «Седина» писателя Ширина, который пишет в стиле Эренбурга или Шкловского, — причем это писатель незрячий, то есть художник, который не видит мир, в котором живет. Есть пародии и на критиков Набокова, на его литературных противников. Один из персонажей романа — парижский литератор, который поэтому не появляется собственной персоной в кругу литераторов Берлина, — пишет под псевдонимом Христофор Мортус (Мортус — значит, связанный со смертью, а Христофор — богоносец). Так Набоков пародирует статьи Георгия Адамовича, который критически относился к литературному дебюту Набокова и ставил под сомнение его талант. Адамович узнал эту пародию и, надо отдать ему должное, признал ее удачной. А вот рижский критик Петр Пильский выведен под именем варшавского критика Линева, совершенного идиота. Пильский, рецензируя романы Набокова, ухитрялся сделать множество самых нелепых ошибок: например, никак не мог правильно передать даже название романа «Приглашение на казнь». А в рецензии на «Дар» Пильский написал, что Годунов-Чердынцев — это странный персонаж, над стихами и сочинениями которого издевается его автор; то есть он даже не понял, что Федор Годунов-Чердынцев и автор не антагонисты, а писатели, если угодно, одной литературной эстетической ориентации.

Итак, «Дар», за счет всех этих вставных текстов, включая пародии, представляет собой микрокосм русской культуры 1920–30-х годов — в первую очередь, конечно, эмигрантской, хотя фон советской литературы в нем тоже просматривается. То есть по составу роман очень сложен.

Этому прихотливому составу романа соответствует его сложная повествовательная структура. Дело в том, что рассказ в «Даре» попеременно ведется то от первого лица, то от третьего лица, причем в обоих случаях и «я», и «он» — это Федор Годунов-Чердынцев: иногда он субъект, а иногда — объект повествования. Причем эти точки зрения, «я» и «он», часто и неожиданно изменяются в пределах одного абзаца, а то и одной фразы. Происходит

Но весь фокус состоит в том, что мы не знаем на самом деле, кто этот писатель, который пишет о себе как о Годунове-Чердынцеве. Ведь в конце романа Годунов-Чердынцев сам обещает Зине, что, когда он станет писать автобиографический роман (то есть, по Набокову, сам «Дар»), он все так перемешает, пережует, изменит, что никто ничего не узнает — не узнает ни его, ни Зину, ни их знакомых. Так что если мы читаем измененную жизнь Федора Годунова-Чердынцева, то мы не знаем ничего о том, что на самом деле происходило с тем, кто ее написал. Если мы читаем правду о том, как жил Годунов-Чердынцев, как если бы он был реальным персонажем, то тогда непонятно, кто пишет его жизнь из-за пределов, из-за тех временных рамок романа, — тогда мы должны предположить, что за всем повествованием стоит еще и невидимый автор. Это вообще соответствует той концепции автора как невидимого Бога, который везде присутствует, но нигде не видим, о которой мы говорили в первой лекции. Тогда мы должны постулировать, что этот невидимый автор все-таки присутствует в романе. И это, кстати, объясняет те немногочисленные, но важные фразы, в которых подлежащим становится не «я» и не «он», а «мы». За «мы» должны стоять как минимум два лица — кто они? Это спорный вопрос, на который исследователи отвечают

Вот пример из первой главы, когда Федор Годунов-Чердынцев возвращается домой из гостей: он был у Чернышевских и испытал сильное разочарование, потому что хозяин дома обещал ему показать рецензию на только что вышедший сборник его стихов, а когда Годунов-Чердынцев пришел, весь в ожидании, то хозяин дома посмеялся над ним и сказал: первое апреля. Герой проходит по берлинским улицам, уже поздно, и появляется такая фраза: «Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы-яги». Вот это «где мы ужинали» — кто мы? Многие критики решили, что это то, что в теории литературы называется пролепсис, то есть забегание вперед, грубо говоря, отсылка не к происшедшим событиям, а к событиям, которые только должны произойти в будущем, и, соотвественно, что речь идет о финале романа, об ужине Федора Годунова-Чердынцева с Зиной, когда он вместо объяснения в любви объясняет ей замысел своего будущего автобиографического произведения. Но если мы посмотрим на описание скверов, то мы увидим, что это разные, совершенно разные скверы. В этом сквере нет ресторана, зато есть общественная уборная и «прозрачный тополь», а в конце романа это сквер, в котором нет деревьев, но есть ресторан. Набоков как бы специально нам подчеркивает для внимательных читателей, что это разные скверы и разные ужины. Тогда о каком ужине может идти речь? Только о тех пяти пирожках (как пять глав романа!), которые Годунов-Чердынцев съел по дороге к Чернышевским. Кто тогда «мы»? «Мы» — это может быть автор и его герой; или «мы» — это «я» как повествователь и «он» как мой персонаж. В любом случае «мы» объединяет не двух персонажей внутри романа, потому что Федор Годунов-Чердынцев ел свои пирожки на скамейке в одиночестве.

Это очень важно, потому что, как и в «Приглашении на казнь», здесь чувствуется некая внешняя и высшая сила за тем, что думает и чувствует герой. Собственно, роман этот — не только о русской литературе, как говорил Набоков, а еще об изгнании и роман об уроках, которые должен освоить художник, лишенный родины, живущий в чужом и, в общем, неприятном для него мире. (Отношение Годунова-Чердынцева к немцам и Германии, которую он называет «Карманией», весьма негативно.) И роман дает ответ на эти вопросы, которые волновали всех эмигрантов первой волны — 1920–30-х годов. Изначально Набоков хотел назвать его еще более коротким словом, чем трехбуквенное «Дар». Он хотел назвать его просто «Да» — «Yes», как в конце романа Джойса «Улисс». Это «да» миру, то есть роман с самого начала мыслился как манифест приятия мира, несмотря на все удары судьбы. Это набоковское «да» в контексте эмигрантской литературной полемики должно было прозвучать как ответ на нигилистические настроения, на отчаяние поэтов и писателей так называемой «Парижской ноты», с которыми враждовал Набоков в союзе со своим старшим другом и единомышленником Ходасевичем. В этом смысле судьба Яши Чернышевского, который приходит к самоубийству, — это антитеза позиции Годунова-Чердынцева, который выбирает приятие мира, несмотря на все трагические потери — потерю родины, отца, читателей и первой возлюбленной, которая осталась в России и погибла.

Изменяя заглавие, Набоков переносит акцент — с метафорики согласия и приятия (хотя эта тема остается) на метафорику дарения, в котором взаимодействуют как минимум два участника — даритель и реципиент, и которое поэтому может быть вообще соотнесено с отношениями между автором художественного текста и его героем, которому тот дарит жизнь. В романе последовательно обыгрываются все тематические коннотации слова «дар» и его производных — от родительских подарков сыну (свои знания Федору Годунову-Чердынцеву дарит его отец — замечательный путешественник и натуралист) до писательского дарования (рост дара Годунова-Чердынцева — это и есть основной сюжет романа) и отождествления жизни и чувственно воспринимаемого мира вообще с «подарками от неизвестного» в пятой главе. Даже поговорка из словаря Даля «Даром и чирей не сядет» реализуется в нескольких эпизодах романа, где прыщи таки садятся и на лицо Годунова-Чердынцева, и на лицо его героя Николая Гавриловича Чернышевского. Представление о жизни как о даре — Бога, небес, природы, некоего высшего и невидимого автора — позволяет герою-эмигранту переживать потери, о которых я уже говорил, и превращать, преобразовывать трагические утраты в нечто позитивное. Как преобразовывать? Естественно, только через творчество. Один из возможных подтекстов названия романа — кроме, конечно, очевидного пушкинского «дар напрасный, дар случайный», с которым Набоков полемизирует, — это строфа из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского». Это стихотворение по поводу смерти, и тем не менее Державин пишет: «Жизнь есть небес мгновенный дар; / Устрой ее себе к покою, /И с чистою твоей душою / Благословляй судеб удар». То есть даже потеря есть дар судьбы, и его следует благословлять, а не проклинать: не жаловаться, не плакать, не пускать себе пулю в лоб, как Яша Чернышевский, а благословлять и претворять в нечто новое — это позиция Годунова-Чердынцева.

И преобразование потери или компенсация за потерю — это главный сюжетный механизм романа. Неслучайно много раз в «Даре» вспоминают «Капитанскую дочку». Сюжет «Капитанской дочки» тоже строится на дарении, компенсации и вознаграждении: Гринев подарил Пугачеву тулупчик, из которого он все равно вырос, и сколько благодеяний он затем получил в дар и от Пугачева, и от судьбы, и от автора. Так же и здесь: что бы ни терял Годунов-Чердынцев, это

Но, конечно, не каждое сознание способно сначала видеть мир, а потом его преобразовывать. В «Даре» есть пассаж о том, чему Федор Годунов-Чердынцев мог бы учить людей; в нем обозначены три свойства сознания, которые необходимы для художника, необходимы для переработки потери в приобретение. Годунов-Чердынцев говорит, что если бы он мог учить

Итак, вот эти три условия художнического сознания; а кто ими не обладает, тот, по Набокову, бездарен. Персонификация такой творческой бездарности — Николай Гаврилович Чернышевский, кумир русских социалистов и любимый писатель Владимира Ильича Ленина. Набоков вставляет в роман целую биографию Чернышевского, написанную на основе гигантского документального материала, — но это биография, конечно, не апологетическая, а граничащая с фельетоном. Чернышевский для Набокова — это комический, нелепый персонаж. И Набоков показывает, что героический образ борца, философа, политика — это иллюзия, что на самом деле Чернышевский все время совершал нелепые поступки и в его случае не приобретения компенсировали потери, а наоборот, он каждый раз наказывался, а не вознаграждался за всевозможные ошибки своего сознания. И ошибки его сознания, как показывает Набоков (вовсе не извращая факты биографии Чернышевского, а лишь комбинируя их особым образом), — это нечто противоположное трем принципам, которые заявлены Годуновым-Чердынцевым. Если многоплановое мышление — это необходимое условие для преображения мира, то у Чернышевского исключительно одноплановое, одномерное сознание. Если второе условие — это жалость к уходящему, к преходящему, к обреченному на гибель, то у Чернышевского нет этого — он весь устремлен к будущему, к революционному преображению мира. И третье — он абсолютно отрицает существование

Итак, в романе есть как бы правильный путь художника — и исторически он ассоциируется для Годунова-Чердынцева с Пушкиным и с пушкинской традицией. Когда Годунов-Чердынцев начинает свой переход к прозе, он, как сказано в романе, «питается» пушкинским словом, он учится у Пушкина прозрачному ритму, выразительному слову, искусству детали. Он перечитывает и перечитывает Пушкина, Пушкин становится его вторым отцом-учителем. И есть антагонист — это Чернышевский; как Пушкин — идеальный родоначальник, который приводит к Годунову-Чердынцеву и, естественно, к Набокову, так и Чернышевский — родоначальник, чья линия приводит к Ленину, к коммунистической диктатуре и к гибели миллионов людей. Вот главное идейное ядро романа «Дар».

В конце романа Годунов-Чердынцев, оглядываясь назад на три года, которые мы прожили вместе с ним, говорит Зине, что он наконец понял, что все эти годы судьба пыталась свести его с его идеальной возлюбленной и что теперь, поняв этот механизм работы судьбы, он хочет использовать его в своей будущей книге. И он, скорее всего, напишет эту книгу, несмотря на то что в квартиру они не попадут. Почему мы это знаем? Потому что весь ход событий в романе показывает нам, что за каждую потерю художника ждет некое вознаграждение. Если потеря ключей — это мелкая неудача, то она по логике всего романа будет за его рамками компенсирована, и этой компенсацией и окажется наконец полное возмужание дара его героя и превращение его в писателя — равного, может быть, по силе творческого дара его создателю.