Литературная журналистика: 10 главных текстов

Литературная журналистика — это журналистика, похожая на художественную литературу: она читается как литература, в ней используются ее приемы. При этом она остается журналистикой, то есть не предполагает вымысла: читая самое увлекательное и яркое литературно-журналистское сочинение (скажем, Трумена Капоте), мы предполагаем, что автор руководствовался фактами, собранными в соответствии с принятыми журналистскими стандартами (что, разумеется, не означает, что каждое слово в этом сочинении — святая правда). Задачей автора было не просто сообщить нам о неких событиях, но и воздействовать на наши чувства, в первую очередь эстетические, и рассказать историю в подробностях, которыми обычная журналистика не интересуется.

Американскую литературную журналистику долгое время затмевала собственно литература: в XIX веке «высокое» (изящная словесность) разошлось с «низким» — журналистикой; в ХХ веке разрыв между ними усугубил модернизм: в его системе ценностей журналу и газете достойного места не нашлось. Нашему гибриду пришлось дожидаться торжества «новой журналистики» 1960-х годов. Главный ее апологет Том Вулф, перечисляя в предисловии к антологии «Новая журналистика» (1973) черты этого феномена: повествовательность, диалоги, смена ракурсов, внимание к деталям, полная творческая свобода и отказ от «объективности» при установке на «правдивость», — называет черты той самой литературной журналистики, существования которой он

Рассказываем о 10 важнейших текстах американской литературной журналистики.

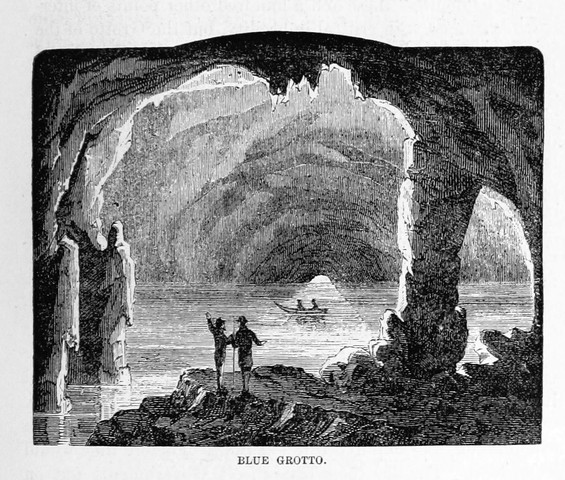

1. Марк Твен, «Простаки за границей» / «The Innocents Abroad» (1869)

Журналистикой Марк Твен занимался с 12 лет и всю жизнь — она принесла ему первую славу, псевдоним, сделала его писателем. В 1860-е годы тяготение к точности и «фактичности» (вскоре приведшее к культу объективности) легко уживалось с самыми откровенными развлекательностью и вымыслом; Твен отдал дань и одному, и другому.

В 1867 году Твен в качестве корреспондента газеты Daily Alta California (

В

В своих письмах Твен не стесняется выступать шутом, подчас недобрым и совсем не «политкорректным», как сказали бы сейчас. Откровенно глумясь над расхожими представлениями о «загранице», предназначенными для чинных туристов и содержащимися в соответствующей литературе, он с наслаждением заступает за границы если не приличного, то ожидаемого: непочтительно отзывается о «Тайной вечере», поносит французских цирюльников и итальянских гидов, приветствует оскопление «наглого соблазнителя» Абеляра.

Путешествие Твена по Старому Свету — это, разумеется, путешествие не только по географии, но и по истории, перед которой Твен решительно отказывается благоговеть. Иногда это смешно, иногда не слишком — но тем ценнее лирические, возвышенные ноты, звучащие, когда Твена

2. Джон Херси, «Хиросима» / «Hiroshima» (1946)

Военный корреспондент и лауреат Пулитцеровской премии за дебютный роман «Колокол для Адано» (1944), Джон Херси одним из первых западных журналистов прибыл в Хиросиму, чтобы описать для журнала The New Yorker последствия атомной бомбардировки.

Начав с того, где были и что делали двое врачей, двое священнослужителей, швея и заводская служащая ровно в 8 часов 15 минут утра 6 августа 1945 года, когда бомба взорвалась над Хиросимой, Херси подробно описывает прожитый ими после этого год. Он рассказывает о том, в какой ад превратила их город «бесшумная вспышка»; о том, как они спасали в этом аду себя и других; о том, как полуразрушенная, заваленная трупами Хиросима постепенно возвращалась к жизни, и они вместе с нею, — и о том, какое мрачное будущее в конце концов перед ними предстало.

Ровный, отстраненный тон Херси кажется единственно уместным применительно к тому, что хочется назвать неописуемым и невыразимым. Не позволяя себе ни сентиментальности, ни любования ужасами, ни многозначительности, ни явной пристрастности, он не упускает деталей, складывающихся в кошмарную и величественную картину: люди с волдырями вместо лиц, приподнимаясь, кланяются человеку, дающему им пить; раненые плачут от восторга, слыша по радио голос императора, сообщающего о капитуляции и необходимости «идти новым путем»; руины зарастают цветами, которым взрыв пошел на пользу; Хиросиму наводняют японские ученые, стремительно разбирающиеся в том, что едва ее не уничтожило.

«Хиросима» стала сенсацией, и важную роль тут сыграла грозная лаконичность прозы Херси, стремившегося дать читателю как можно более ясное — и при этом как можно более полное — представление о случившемся впервые в истории. Узнав, кажется, все, что можно было узнать о том, что его герои делали, видели, слышали, говорили и чувствовали тогда в Хиросиме, и все, что можно было узнать из других источников, Херси соединил это в небольшую,

В 1985 году Херси прибавил к книге эпилог, в котором сообщал о дальнейшей судьбе своих героев — и о том, как одна страна за другой обретает оружие, способное уничтожить жизнь на Земле.

3. Лиллиан Росс, «Картина» / «Picture» (1952)

Как только журналистка Лиллиан Росс узнала, что режиссер Джон Хьюстон собирается экранизировать классику — «Алый знак доблести» Стивена Крейна — на студии «Метро-Голдвин-Майер», она начала следить за процессом съемок и запечатлела его во всех подробностях. Изначально заданием Росс от The New Yorker было всего-навсего написать «портрет» режиссера, но вскоре ее предметом сделался сам фильм, а также собственно Голливуд накануне того, как он уступит свои позиции телевидению.

Литературная журналистика сильна тем, что может вникать в то, куда обычной журналистике ходу нет: в психологию действующих лиц и «человеческую» сторону их занятий, и книга Росс держится именно на этом. В своем невымышленном «производственном» романе она рассказывает историю фильма как историю взаимодействия людей, его создававших. Взаимодействие это сложно и конфликтно; за судьбу картины, которая, как линза, вобрала в себя великое множество страстей, амбиций, художественного пыла и коммерческого расчета, начинаешь волноваться с первых страниц.

Главная драма начинается после съемок, когда картину монтируют, перекраивая так и сяк (а сам режиссер тем временем уже снимает новый фильм), и в

4. Трумен Капоте, «Хладнокровное убийство» / «In Cold Blood» (1965)

Капоте пришел к журналистике молодым писателем, ищущим новую форму. Дебютировав во второй половине 1940-х годов, десятилетие спустя он оказался в творческом затруднении, выйти из которого ему помогла командировка в СССР в составе труппы, гастролировавшей с оперой «Порги и Бесс». Капоте написал об этих гастролях очерк «Музы слышны» (1956), в котором опробовал и оценил новый метод: факты — хорошо, но и присочинить не грех, если ладно получается.

Три года спустя он прочел в газете заметку об убийстве в канзасском городке Холкомб семьи фермера Герберта Клаттера и отправился туда собирать материал, взяв на подмогу свою подругу Харпер Ли (еще не опубликовавшую роман «Убить пересмешника»). Его первоначальным замыслом было написать о том, как жестокое убийство сказалось на жизни тихого, спокойного захолустья. Сказалось оно так, что в городке воцарились страх и тревога, и Капоте стоило большого труда добиваться ответов на свои многочисленные вопросы. Мало-помалу ему удалось преодолеть недоверие, но тут вмешалась судьба: убийцы были пойманы, и Капоте решил, что без их рассказа о случившемся ему не обойтись. Войдя к ним в доверие, он, естественно, использовал все их признания в книге, закончил которую лишь после того, как убийц повесили и у истории длиной в шесть лет появился финал.

«Хладнокровное убийство» было опубликовано в The New Yorker в 1965 году, а в следующем году вышло книгой, ставшей эталоном true crime (то есть основанного на реальных событиях повествования о преступлении) и супербестселлером. Капоте удалось показать, что документальная книга может не уступать роману ни в художественности, ни в драматизме, ни в глубине. В «Хладнокровном убийстве» есть и стилистический блеск, и неумолимая поступь рока, губящего невинных и виновных, и ужас, скрывающийся в человеке и ждущий случая вырваться наружу.

5. Норман Мейлер, «Армии ночи» / «The Armies of the Night» (1968)

В октябре 1967 года Норману Мейлеру, на тот момент не только одному из самых известных писателей в Америке, но и видной общественной фигуре, «левому консерватору», выступавшему против вьетнамской войны и только что опубликовавшему малоуспешный роман «Почему мы во Вьетнаме?», предложили принять участие в антивоенной акции под названием «Поход на Пентагон». Он нехотя согласился, и с этого началось одно из самых удачных предприятий в его жизни: написанная о «Походе» книга принесла ему две престижные премии (Пулитцеровскую за нон-фикшн и Национальную книжную) и предварила следующий большой успех, тоже связанный с журналистикой, — «Песню палача» (1979).

«Армии ночи» — своего рода роман в двух частях. В первой части Мейлер-протагонист, характеризующий себя как «издерганного стареющего enfant terrible литературного мира, мудрого отца шестерых детей, радикального интеллектуала, экзистенциального философа, работящего писателя, рыцаря непристойности, мужа четырех боевых жен, достойного барного выпивоху и непомерно славного уличного драчуна, задавателя гулянок, оскорбителя хозяек дома», рассказывает о том, что он делал в Вашингтоне накануне и во время антивоенной демонстрации, закончившейся для него арестом, и во время последующего за этим кратковременного заключения. Получается почти что роман воспитания: Мейлер предпочитает арест вечеринке.

Если в первой части Мейлер описывает события как их участник (он неустанно копается в себе, рассуждает, размышляет, иронизирует, спорит, брюзжит и бранится), то во второй части он превращается в историка и аналитика, в деталях рассказывающего о том, как это все устраивалось и происходило.

6. Том Вулф, «Электропрохладительный кислотный тест» / «The Electric Kool-Aid Acid Test» (1968)

Для литературной журналистики Том Вулф — фигура из самых главных: во многом благодаря его творческим и, так сказать, продюсерским усилиям «новая журналистика» оказалась важным фактом американской культуры и привлекла к себе пристальное внимание, критическое и академическое.

Одним из дел его жизни было доказать, что «новая журналистика» 1960–70-х годов

Вулф не был причастен к этой группе, но живо интересовался культурными и социальными переменами в стране, а Кизи и компания имели самое непосредственное отношение к психоделической революции, без которой 1960-е годы себе не представить. Увидев в Кизи нечто вроде пророка, Вулф решил приглядеться к его «культу» — и, похоже, проникся его обаянием: во всяком случае, заинтересовался настолько, чтобы с головой погрузиться в «субъективную реальность» своих героев, их быт и приключения. Для того чтобы донести их до читателя, ему пришлось выжать из английского языка все соки: Вулф сбивается с прозы на стихи, ныряет в потоки сознания, изгаляется над пунктуацией — в общем, делает все, чтобы на его страницах ожил безумный карнавал, участником которого он сам отнюдь не был.

Созданный Вулфом эффект присутствия замечателен двумя обстоятельствами: тем, что возникает вообще (сдержанный и корректный журналист в неизменном костюме изо всех сил держал дистанцию, не позволяя «субъективной реальности» развеселых хиппи вторгнуться в свою), и тем, что возникает в сценах, которые Вулф не наблюдал лично. Основная часть книги посвящена странствию «проказников» на психоделическом агитавтобусе и собственно «кислотным тестам», представлявшим собой, грубо говоря, дискотеки под ЛСД. Все это Вулфу пришлось реконструировать по разного рода источникам — и очень трудно поверить, что он всего этого не видел, не слышал, не чувствовал и не употреблял. Какими бы яркими красками ни переливалась его книга, какой бы свободой от нее ни веяло, Вулф ясно дает понять, что рассказывает об уходящей натуре, обреченном проекте и кончающейся эпохе.

7. Джоан Дидион, «Бредем к Вифлеему» / «Slouching Towards Bethlehem» (1968)

Свой первый роман Дидион написала в начале 1960-х, но прославилась только в их конце, поскольку очерки писала в основном не для Esquire и не для The New Yorker (двух столпов литературной журналистики), а для газеты The Saturday Evening Post, несколько терявшейся на фоне этих гигантов.

«Бредем к Вифлеему» — неточная цитата из стихотворения ирландского англоязычного поэта Уильяма Батлера Йейтса «Второе пришествие» (1919), проникнутого апокалиптическим ужасом: «Все рушится, основа расшаталась, / Мир захлестнули волны беззаконья; / Кровавый ширится прилив и топит / Стыдливости священные обряды…» (в переводе Григория Кружкова). Это стихотворение задало тон сборнику очерков Дидион; именно через его мрачные образы она увидела свою эпоху: если Тому Вулфу 1960-е представлялись фантастическим преображением страны, которое он вдохновенно живописал, то Дидион взглянула на современную ей Калифорнию как будто с изнанки, где вместо единства была разобщенность, вместо красоты — уродство, а вместо готовности изменить мир к лучшему — оторванность от него.

Среди текстов сборника — «нуар» о неверной жене, заживо сжегшей мужа ради страховки; портрет легендарного актера Джона Уэйна, еще величественного, но уже больного раком; рассказ об открытом другой легендарной личностью — певицей Джоан Баэз — Институте по изучению ненасилия; размышление еще об одной национальной легенде — эксцентричном миллионере Говарде Хьюзе. Все это вроде бы в стороне от социально-культурных громов и молний 1960-х годов (войны во Вьетнаме, политических убийств, отчаянной борьбы за гражданские права и всего прочего), но все-таки о том, как менялась жизнь: навсегда и вовсе не обязательно к лучшему. Дидион не находит оснований восторгаться молодежной культурой; хиппи у нее — не очарованные странники, исследующие сознание и страну, а потерянные, несчастные дети (и действительно, в конце очерка, давшего название книге, возникает пятилетняя девочка, читающая комикс под воздействием ЛСД).

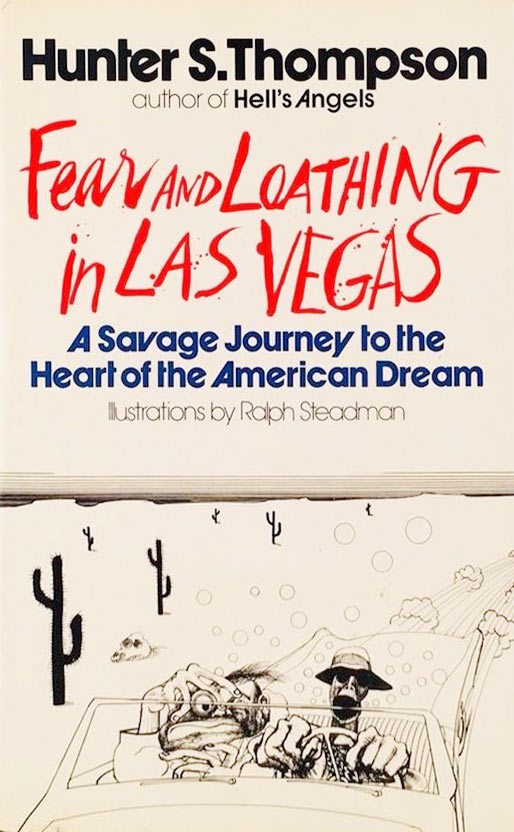

8. Хантер С. Томпсон, «Страх и отвращение в Лас-Вегасе » / «Fear and Loathing in Las Vegas» (1971)

Книга Хантера Томпсона — олицетворение так называемой гонзо-журналистики, то есть вызывающе субъективной журналистики и доведенной до предела в том, что касается художественных вольностей, — родилась из вполне невинного заказа: Томпсону предложили написать о мотогонке по невадской пустыне — и он поехал туда вдвоем с другом. (В 1998 году Терри Гиллиам снял по «Страху…» одноименный фильм, и теперь Томпсон прочно ассоциируется с Джонни Деппом, а друг, Оскар Акоста, — с Бенисио Дель Торо.)

Получилась сага о сошествии за американской мечтой в психоделический ад, символом которого стал Лас-Вегас. Блуждая по его кругам, местами и временами так похожим на реальность (вот казино, вот гостиница, вот конференция блюстителей закона, посвященная борьбе с наркотиками), наши герои противостоят окружающему миру (или его чудовищной иллюзии), постоянно находясь в измененном состоянии сознания, принципиально не делая ничего рационального и вышучивая действительность, подчеркивая ее опасный абсурд.

Решительный отказ Томпсона от всего, что хоть отдаленно напоминало бы традиционные профессиональные стандарты, не только обогатил американскую прозу и возвысил журнал Rolling Stone (Томпсон быстро стал звездой журнала и сильно способствовал его популярности), но и породил едва ли не самую пронзительную и вместе с тем гомерически смешную эпитафию 1960-м годам. Если другие выдающиеся литературно-журналистские сочинения об этой эпохе повествуют о том, как (и что) это было, «Страх…» показывает, чем это кончилось.

9. Майкл Герр, «Репортажи» / «Dispatches» (1977)

Предлагая в мае 1967 года журналу Esquire свои услуги в качестве корреспондента во Вьетнаме, Майкл Герр одновременно предлагал новое понимание журналистики — в частности, военной.

Увиденное во Вьетнаме его потрясло: вошедшие в книгу «Репортажи» очерки отражают не только жестокость войны, но и ее сюрреалистичность, тотальное сумасшествие, сказывающееся на всем и вся.

Нервная проза Герра устроена так, что вроде бы комическая деталь наполняется ужасом. Например, в эпизоде, когда все повалились на землю от взрыва мины и Герру уже кажется, что он чувствует во рту вкус собственных мозгов, — а он всего-навсего получил сапогом в лицо от упавшего перед ним солдата. Так повезло не всем: кто-то выблевывает нечто мерзкое, розовое, кто-то разглядывает изувеченную ногу, кто-то лежит мертвый, потому что забыл застегнуть бронежилет.

Очерки могут показаться фрагментарными, раздробленными — но переполняющие их мысли, зарисовки, разговоры, портреты, факты соединяются в жуткое зеркало, отразившее эпоху: вернувшийся с войны Герр не может отличить ветеранов Вьетнама от ветеранов рок-н-ролла.

Едва ли не самое пугающее в пережитом автором — то, что не все из этого осталось во Вьетнаме, не все забылось как страшный сон: кое-что подсветило послевоенную, посттравматическую жизнь ярким больным светом, и вывод из этого был сделан такой: «Я думаю, что Вьетнам был у нас вместо счастливого детства». Все это вошло в статьи, публиковавшиеся в Esquire и впоследствии составившие книгу, а также в фильмы «Цельнометаллическая оболочка» и «Апокалипсис сегодня» (Герр — соавтор сценария первого и автор закадрового текста второго) — и оказалось столь сильно, что погрузило автора в депрессию и психоанализ.

Любой серьезный разговор о книге Герра с большой вероятностью зайдет о вольностях, которых не гнушался автор, составляя, например, героев из черт, принадлежавших разным людям. Но такова уж специфика литературной журналистики, что в ней при всем тяготении к достоверности этот прием встречается.

10. Джо Макгиннис, «Гибельное видение» / «Fatal Vision» (1983)

В 1979 году бывший военный врач Джеффри Макдональд был приговорен к пожизненному заключению за убийство жены и двух дочерей, совершенное девятью годами ранее; не признавая вины, во время судебного разбирательства он заказал книгу о своем деле писателю Джо Макгиннису. Тот, получив доступ ко всем материалам и к самому Макдональду, создал судопроизводственный эпос — кажется, не было упущено ни одной детали дела, ни одной относящейся к нему биографической подробности, хотя том Макгинниса менее всего похож на документальную компиляцию. Обвиняемый был уверен, что Макгиннис будет транслировать его версию событий, и говорил с ним много и охотно — но, когда книга была опубликована, оказалось, что автор настаивает на виновности своего героя и ему есть что сказать на этот счет.

Макгиннис сумел вместить циклопический объем материала в стройное, ритмичное повествование, хотя трудно вообразить, что, например, многостраничные, воспроизведенные дословно допросы свидетелей могут не перегружать текст. Но здесь кажется важным каждое слово, кому бы оно ни принадлежало: отцу убитой женщины, какому-нибудь совершенно случайному человеку или самому Макдональду, чей автобиографический монолог то и дело вклинивается в повествование.

«Гибельное видение» — очень пугающая книга: если Макдональд виновен, то это еще одно свидетельство того, что зло всегда ближе, чем кажется, и совершенно нормальный с виду человек способен убить жену и двух детей, а потом годами отпираться; если он невиновен (отметим, что Макдональд жив и

«Гибельное видение» — веха в жанре true crime, но связанные с нею внелитературные обстоятельства едва ли не важнее литературных: разочарованный Макдональд подал в суд на Макгинниса, обвинив в мошенничестве: по его мнению, автор нарушил условия их договора, притворяясь его другом и якобы сочувствуя, а на самом деле копая ему могилу. Этой коллизии — и, шире, проблеме журналистской этики вообще — посвящена книга Джанет Малкольм «Журналист и убийца» (1990), в которой конфликт между Макгиннисом и Макдональдом представлен типичным, а не исключительным случаем: «Всякий журналист, если он не слишком глуп или самовлюблен, чтобы отдавать себе отчет в происходящем, знает, что с нравственной точки зрения его дела оправдать нельзя».