Расшифровка Лев Толстой и Достоевский

«Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. <…> Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю: умер. Опора

какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

Это письмо Толстой отправил своему другу и многолетнему корреспонденту философу Николаю Страхову сразу, как только узнал о смерти Достоевского. Письмо носит характер исповеди, написано в 1881 году, то есть как раз в то время, когда Толстой чувствовал себя особенно одиноким на своем новом пути. Человека, которого он никогда не видел, с которым нередко расходился во взглядах и эстетических вкусах, он называет своим другом, самым-самым близким, дорогим, нужным («это мое»), опорой, которая «вдруг отскочила». Присутствие Достоевского в мире Толстого было очень важным, необходимым, по ощущению Толстого. С уходом Достоевского

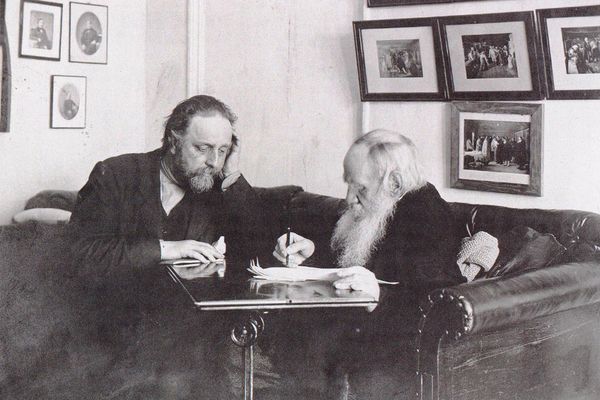

Оба великих русских писателя были современниками, но при этом никогда не встречались и не обменялись ни одной строчкой в письмах. Кроме того, они были очень разными людьми и очень

Говоря о невстречах Толстого и Достоевского, я имею в виду идейные встречи — пересечения на перекрестках мыслей, чувства, интуиции, истории, когда по

10 марта 1878 года они оба присутствовали на публичной лекции молодого магистра философии, доцента Московского университета, в будущем отца русской религиозной философии Владимира Соловьева. Санкт-петербургские лекции Соловьева, прочитанные по поручению Общества любителей духовного просвещения, начались с Великого поста в январе 1878 года и составили знаменитый цикл «Чтений о богочеловечестве». Писатели даже не подозревали, что они оба одновременно находятся в лекционном зале. Причем Достоевский присутствовал на лекции с женой Анной Григорьевной. В этом же зале находился человек, который был знаком и с Толстым, и с Соловьевым, и с Достоевским, — это был упоминавшийся Николай Страхов. Но по

Ситуация действительно сложилась совершенно парадоксальная: два великих русских писателя не смогли познакомиться друг с другом, при этом каждый из них в отдельности был прекрасно знаком со многими другими современниками — с Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Островским. Видимо, здесь имело значение некое особое обстоятельство. Дело в том, что Николай Страхов — человек сложный, мнительный и завистливый — понимал свое собственное значение в передаче всему миру той или иной информации о Толстом и Достоевском и не хотел эту позицию друга, наперсника (в первую очередь для Толстого) и корреспондента терять. Ибо знакомство и дружба с Толстым — «немалый моральный капитал» Цит. по: Игорь Волгин. «Последний год Достоевского: исторические записки». М., 1991. .

Возможно, впрочем, как полагает литературовед Игорь Волгин, что этой встречи не хотел и Толстой. В период обострения своих религиозных исканий граф не боялся встречаться с известными старцами, богословами и церковными деятелями. И, более того, не только не боялся, но и сознательно искал этих контактов. Но именно встречи с Достоевским, человеком того же духовного масштаба и измерения, Толстой мог не желать и даже

К сожалению, в тот момент и сразу после него оба писателя даже не знали, что находятся в одном помещении. Много позже, уже после смерти Достоевского, когда его вдова единственный раз в жизни лично беседовала с Толстым и сообщила ему о своем присутствии на этой лекции вместе с мужем, граф очень расстроился и произнес многозначительную фразу: «Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить». Об этом пишет Анна Григорьевна Достоевская в своих воспоминаниях.

Я хотел бы обратить внимание еще на одну очень важную невстречу. Двоюродная тетка Толстого, графиня и фрейлина Александра Андреевна Толстая, познакомившись с Достоевским незадолго до его смерти, признавалась в своих воспоминаниях, что «часто спрашивала себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Толстого». Мы можем сколько угодно гадать на эту тему, но доподлинно известно, что за 17 дней до смерти Достоевского, а именно 11 января 1881 года, Александра Андреевна Толстая передала последнему одно из писем, полученных ею от Толстого. Прочитав его, Достоевский схватился за голову и воскликнул: «Не то, не то!»

Но что именно «не то»? Текст, который видел и читал Достоевский, — это письмо Толстого тетушке от 2 или 3 февраля 1880 года. В этом письме Толстой заявляет, что не может верить в то, что представляется ему ложью, и не только не может, но и уверен, что в это верить нельзя. Что «бабушка» (так в шутку писатель называл фрейлину, которая была на 11 лет его старше) верит «с натуги», то есть заставляет себя верить в то, что не нужно ни ее душе, ни отношениям этой души с Богом. Такое насилие над душой и совестью есть кощунство и служение князю мира сего. В этом же самом письме Толстой провозглашает, что вера в Воскресение, Богородицу, искупление есть для него также кощунство и ложь, творимые для земных целей.

Интересно, что Толстой указывает на невозможность для мужчин с образованием «бабушки» верить в такие истины. В финале письма Толстой призывает «бабушку» проверить, крепок ли тот лед, на котором она стоит, и говорит ей: «Прощайте!» Сам писатель «чуть-чуть со вчерашнего дня» открыл для себя эту новую веру, но вся его жизнь с этого момента переменилась: «Все перевернулось, и все стоявшее прежде вверх ногами стало вверх головами». Конечно, для Достоевского это открытие Толстого не могло быть

Очень интересный комментарий к реакции Достоевского, вот к этому «Не то, не то!» на письмо Толстого, Александра Андреевна дает в своем письме, более позднем, жене писателя Софье Андреевне Толстой. Сравнивая Толстого и Достоевского, «бабушка» отмечает, что оба горели любовью к людям, но последний, то есть Достоевский, цитирую, «как-то шире, без рамки, без материальных подробностей и всех тех мелочей, которые у Лёвочки стояли на первом плане. А когда Достоевский говорил про Христа, то чувствовалось то настоящее братство, которое соединяет нас всех в одном Спасителе. Нельзя забыть выражение его лица, ни слов его. И мне сделалось тогда так понятно то громадное влияние, которое он имел на всех без различия, даже и на тех, которые не могли понять его вполне. Он ни у кого ничего не отнимал, но дух его правды оживлял всех».

Говоря о Толстом и Достоевском, всегда поражаешься тому, как

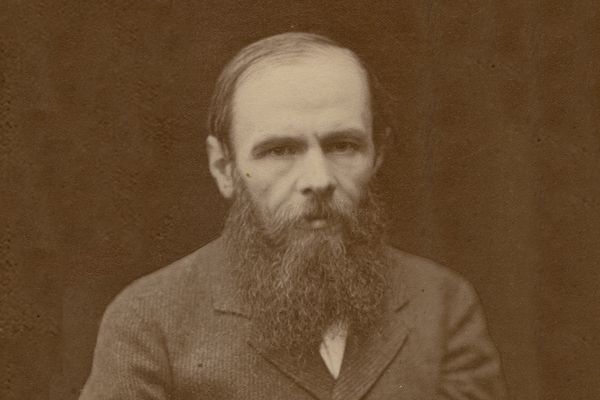

Достоевский не может похвастать такой биографией и родней. Он всю жизнь, в отличие от Толстого, испытывал большую нужду. Причем если Толстой карточные долги мог довольно легко отдавать с помощью своих помещичьих доходов, то у Достоевского таких доходов не было и он, также имея склонность к острым игровым ощущениям, вынужден был впоследствии за это расплачиваться горько, жить просто в долг, забирая в издательствах деньги вперед под ненаписанные сочинения.

Оба писателя в середине 50-х годов находились в довольно трудных жизненных обстоятельствах. Но если Толстой в Крыму на войне имел возможность заниматься литературой, вести дневник, стал, по отзывам современников, храбрым офицером, то Достоевский, лишенный всех прав состояния, на каторге и в ссылке в Сибири должен был фактически начинать жизнь заново, имея возможность читать только одну книгу, и этой книгой было Евангелие.

И так во всем — или почти во всем. Если один богат, то другой беден. Если один получает баснословные гонорары, то другой пишет ради куска хлеба. Если один буквально боготворит Руссо и почитает его за призыв возвратиться к естественному состоянию человечества, то другой к Руссо относится очень критично и равнодушно. И наоборот, в жизни Толстого Вольтер не сыграл значительной роли, а для Достоевского это очень важный автор, влияние которого, например, очень хорошо прослеживается в скептицизме Ивана Карамазова. Если один становится всемирно известным писателем сразу после выхода «Анны Карениной», то второму долго придется доказывать свою гениальность. В середине 1850-х годов и тот и другой создают два крайне примечательных документа. Это своеобразные «символы веры», то есть тексты, отражающие их религиозные представления. Хотя тексты эти созданы достаточно молодыми людьми, они имеют огромное значение для понимания их мировоззрения.

Вот «символ» Толстого, датируемый 1855 годом:

«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и

когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

А вот как выглядит «символ» Достоевского. Он был сформулирован в письме, отправленном Наталье Дмитриевне Фонвизиной из Омска, где Достоевский в тот момент отбывал ссылку. Наталья Фонвизина — жена декабриста Михаила Фонвизина, последовавшая в ссылку за мужем в Сибирь в 1828 году. Знакомство с женами декабристов очень поддержало Достоевского по пути на каторгу. В январе 1850 года Наталья Дмитриевна подарила Достоевскому единственную книгу, которую, как я говорил, он, в соответствии со строгими правилами содержания в заключении, сможет читать, — это Евангелие. И вот в письме 1854 года Достоевский, вспоминая этот эпизод, попутно формулирует свое понимание веры в Христа:

«Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталия> Д<митриевна>. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как „трава иссохшая“, веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в

такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее, совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Попытаемся сопоставить эти два текста, которые, как я сказал, появились практически в одно и то же время. Возникает впечатление, что оба писателя в первой половине 1850-х годов шли в одном направлении, искали отправной точки, фундамента веры. И оба пережили при этом глубокий мировоззренческий, религиозный кризис. И для обоих фундаментом новой жизни стал Христос.

Что же общего и разного было у писателей в восприятии Христа? Общее, я бы сказал, это печать гуманистического понимания его образа, выделение и подчеркивание в нем человеческого измерения. Ницше скоро скажет свое знаменитое «слишком человеческое» «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» — работа Ницше, опубликованная в 1878 году.. Толстой пишет об этом прямо, стремясь освободить этот образ от всего, что противоречит его собственным представлениям и представлениям его учителей — просветителей XVIII века. В «символах» писателя, созданных уже в ранней молодости, противопоставление того Христа, которого хочет знать Толстой, тому Христу, которого он знать не хочет и не может, выражено совершенно определенно. А вот у Достоевского, с моей точки зрения, этого противопоставления нет. Есть только Христос, которого он хочет любить. И им любоваться. Но и он подчеркивает в своем видении Христа только человеческие качества, обратите внимание: «прекрасное», «глубокое», «симпатичное», «разумное», «мужественное», «совершенное». Это тоже пока еще «слишком человеческое». Пожалуй, только красота здесь стоит несколько особняком: для Достоевского всю жизнь это понятие значило гораздо больше, чем только эстетическую категорию. Так вот, образ Христа — это проблема, которая является одной из центральных в творчестве Достоевского, и в таком виде она почти не существовала для Толстого.

Поразительно, но очень часто те или иные формулировки Достоевского фактически были ответом на вопрошания Толстого, которые Достоевскому просто не могли быть известны. Я напомню, что Достоевский скончался в 1881 году, то есть в момент именно религиозного кризиса Толстого. После этого Толстой прожил еще 30 лет. Вся жизнь Достоевского проходит в размышлениях над вопросом, который был так актуален и для Толстого: «Возможно ли веровать?», «Возможно ли серьезно и вправду веровать?», «Можно ли веровать, быв цивилизованным, то есть европейцем, то есть веровать безусловно в божественность Сына Божьего Иисуса Христа?» (ибо вся вера только в том и состоит). И наконец, еще одна формулировка: «Можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать?» И все эти формулировки берутся из подготовительных материалов к роману Достоевского «Бесы». В одном из своих писем Достоевский говорит, что самый главный для него вопрос — как заставить интеллигенцию согласиться с христианством: «Попробуйте заговорить — или съедят, или сочтут за изменника».

Совершенно справедливо русский литературный критик и богослов, профессор парижского Свято-Сергиевского православного богословского института Константин Мочульский указывает:

«С беспощадной логикой намечается трагическая дилемма — или верить, или „все сжечь“. Во всей мировой литературе вопрос о возможности веры для цивилизованного человека XIX века не ставился с такой бесстрашной откровенностью, как в этом черновике к „Бесам“. Спасение России, спасение мира, судьба всего человечества в одном этом вопросе: веруеши ли?»

Итак, уже в ранних «символах» двух писателей заложено важное различие. Толстой со своим, можно так выразиться, панморалистическим отношением к жизни и действительности хочет слышать Христа, для него главным является вероучение, выраженное в Нагорной проповеди. Этим учением Толстой способен восхищаться и вдохновляться. Для Толстого Христос — только учитель, пусть и великий учитель. Это этический критерий, но он не хочет — скорее не может — видеть Христа. Для Достоевского главное здесь — не слышать, а именно видеть. Эстетический критерий является определяющим. В первую очередь важно не учение Христа, а сам лик Христов, неразрывно связанный с красотой. Красота лика Христова является, как скажет Достоевский несколько позже, страшной силой, спасающей мир. Спасающей, конечно, и учением, и заповедями.

Уже в XX веке, после первых ужасов и зверств большевистской революции, русский философ Николай Бердяев напишет, что моралистический нигилизм Толстого явился для России глобальным несчастьем, наваждением, соблазнительной ложью, противоядием против которой должны были стать «пророческие прозрения Достоевского». Даже из этого короткого анализа видно, что просвещенческий гуманизм Толстого и Достоевского имеет общие корни, но разные плоды. Можно сказать, что это противопоставление этического и эстетического гуманизма.

Важно и другое. «Символ» Толстого невероятно жестко очерчен и замкнут. Кажется, что это окончательная чеканная формулировка, в которой никто не может измениться, к тому же ориентированная на чужое восприятие («человечество»). Наоборот, «символ» Достоевского открыт для движения, динамики, творческого переосмысления и, что очень важно, для обогащения своего маленького и несовершенного опыта

Теперь я хотел бы немного сказать о разных методах — методах Толстого и Достоевского. Вот это различие их методов является, с моей точки зрения, достаточно яркой иллюстрацией сказанного выше, причем это различие в методах и творческих, и, можно сказать, духовных. Здесь слово «метод» я употребляю в очень широком смысле: это и художественный метод, и духовные установки, и всё, что с этим связано.

Метод Толстого — это выявление «инстинкта Божества» в живых существах. Что это такое — видно из следующей цитаты, то есть из записи, сделанной Толстым в дневнике в 1865 году:

«Вчера увидал в снегу на непродавленном следу человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтобы она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость Бога. Но это не премудрость, не ум, это инстинкт Божества. Этот инстинкт есть в нас».

Итак, что нам хочет сказать Толстой? В каждом человеке есть врожденный инстинкт, который, в частности, дает ему представление о Боге. Но не только о Боге. Например, полководцу Кутузову в романе «Война и мир» этот инстинкт дает способ не нарушать естественного хода событий и дождаться, так сказать, естественного конца, когда враг, то есть французы, Наполеон, будет повержен не с помощью

Теперь мы понимаем, почему Дмитрий Мережковский назвал Толстого «тайновидцем плоти». Дело в том, что для Толстого в этом земном мире нет тайн. Он знает, о чем думает лошадь, как ступает по снегу собака, куда и зачем летают пчелы, на сколько именно цветков они должны сесть. Но важно, что это всегда земная перспектива, это всегда духовная горизонталь. Мысль Толстого, как правило, никогда не поднимается в заоблачные дали, не стремится к горнему, Толстого не интересуют вопросы о бессмертии души, о воскресении. Мысль Толстого привязана именно к земле. И тот же Мережковский назвал Достоевского «тайновидцем духа». Почему? Потому что, по мысли Достоевского, человеческая природа сокрикосновенна мирам иным. «Миры иные» — это выражение старца Зосимы из последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы». Что это такое — миры иные? Старец Зосима говорит о том, что человеческое «я» не укладывается в земной порядок вещей, а ищет

Так вот, Достоевский утверждает, что в этом смысле реализм не изображает действительность, он просто ее копирует. Потому что за этой подкладкой, которую мы видим и которая проступает в писателях, в трудах писателей, присутствует некоторая религиозная подоснова, можно сказать евангельская подоснова. Метод Достоевского заключается в том, чтобы вскрыть эту евангельскую подоснову. Именно поэтому в романах Достоевского очень часто некий евангельский эпизод является ключевым. Например, в романе «Преступление и наказание» переломным моментом является чтение Соней Мармеладовой Раскольникову повествования о воскрешении Лазаря. Я напомню, что воскрешение Лазаря — это один из главных, ключевых эпизодов Евангелия от Иоанна, четвертого Евангелия, в котором говорится о том, что Христос воскрешает четверодневного мертвеца, то есть по всем законам человеческой жизни и логики человеческой этот человек воскреснуть уже никак не может. А вот Христос его воскрешает, и воскрешение Лазаря становится прообразом воскресения самого Христа. А в романе «Братья Карамазовы» таким очень важным для понимания фабулы романа и замысла Достоевского эпизодом является глава «Кана Галилейская». Кана Галилейская — тоже эпизод, взятый из Евангелия от Иоанна, из второй главы, где говорится, что Христос совершает свое первое чудо: он превращает простую воду в очень вкусное вино. И это чудо,

Выдающийся русский богослов и философ XX века Сергей Булгаков, впоследствии протоиерей Сергий Булгаков, отметил

Я хочу закончить лекцию словами замечательного русского философа Василия Розанова, которые он сказал о трех гигантах XIX века — Толстом, Достоевском и Леонтьеве Константин Леонтьев (1831—1891) — русский мыслитель, писатель; автор трактата «Византизм и славянство», статей «О романах графа Толстого», «Достоевский о русском дворянстве». С 1880 года жил в Оптиной пустыни, где встречался с Толстым. В конце жизни принял монашеский постриг.. Процитирую этот отрывок из одной из статей Розанова:

«…с Достоевским и с Толстым Леонтьев разошелся, как угрюмый и не признанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб — Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако история обоих их описывает в той же главе: „великие мореплаватели“. Сущность этого „великого мореплавания“ заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастья, — диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег — это мы, наша действительность, „Вронские“».