Историческая память в Сербии

Битва на Косовом поле

И в XIX, и в XX веке, да и, наверное, сейчас, самый главный национальный миф в Сербии — это косовский миф, центральной частью которого является миф о битве на Косовом поле, случившейся в июне 1389 года.

В XIV веке единого сербского народа — в нашем сегодняшнем понимании того, что такое нация, — не существовало. На юго-востоке Европы жило христианское (как православное, так и католическое) население, говорившее на южнославянских диалектах, и было несколько крупных независимых государственных образований: Болгарское царство, Боснийское королевство, княжество Зета (там, где сейчас находится Черногория) и великолепное Сербское государство.

В середине XIV века правитель Сербского государства Стефан Душан очень сильно расширил его территорию и провозгласил себя царем сербов и греков. У него был практически византийский замах, но после его неожиданной смерти начался кризис, а после смерти его сына Уроша царство окончательно распалось на соперничающие мелкие княжества и королевства. Все эти княжества лавировали, пытаясь поддерживать более-менее мирные и выгодные им отношения с другими крупными игроками: на севере это были венгры, ближе на Адриатике — Венеция и престол папы римского.

Между тем с юго-востока в Европу довольно быстро продвигались османы. В 1352 году они переправились через Дарданеллы и вышли на европейскую землю, а уже в 1389-м дошли до Косова поля — это место находится недалеко от Приштины, то есть примерно в центре Балканского полуострова, если в качестве его северной границы взять Дунай. После распада Сербского царства Косово поле вместе с большой частью Косово принадлежало воеводе Вуку Бранковичу. Но турок там встретили не только его войска, а объединенное войско независимых южнославянских княжеств. Возглавлял его Лазарь Хребелянович, один из сербских князей; с ним сражался боснийский король Твртко; были там и другие отряды. Кстати, на стороне османов в этой битве тоже воевали некоторые славянские отряды, которые к тому моменту уже вошли в орбиту Османской империи.

В 1389 году, 28 июня по новому стилю, в День святого Вита, произошла битва на Косовом поле, которая фактически закончилась ничьей: османский султан Мурад I был убит, Лазарь взят в плен и убит, и все стороны понесли страшные человеческие потери. Но у османов еще были войска на востоке, а славяне потеряли свои последние силы. Поэтому в самом конце XIV — начале XV века все еще остававшиеся независимыми княжества потеряли независимость — и начались 500 лет османского владычества.

Легенда о Косовом поле

Османы продолжили идти на север, захватили практически весь Балканский полуостров, за исключением узкой полоски земли вдоль Адриатики, дошли до Вены и несколько раз неудачно ее осаждали. Австро-турецкие войны продолжались до конца XVIII века.

Во время войны 1683–1699 годов отряды австрийской армии ненадолго продвинулись далеко на юго-восток, вплоть до Скопье, и местное славянское население их очень поддерживало: потому что они были хоть и католики, но все-таки христиане. Тем не менее австрийской армии пришлось снова отступить назад. Тогда жители территории, которая теперь называется Косово и Метохия, боявшиеся возмездия со стороны османов, получили специальное разрешение императора Леопольда I на то, чтобы уйти вместе с армией. Под предводительством патриарха Арсения Черноевича они переселились в южные области Венгрии (сегодня этот регион находится на севере Сербии и называется Воеводина). Это событие называют Великим переселением сербов, поскольку оно затронуло огромную массу славянского населения; в 1740 году поднялась его вторая волна.

Переселенцы основали в Воеводине монастыри, которые стали важными центрами знаний и письменности. Там продолжала развиваться традиция эпических поэм и песен, исполнявшихся гуслярами, которая была характерна вообще для всей балканской народной культуры. Эти песни были очень популярны и в XVIII, и в XIX веке; они существовали во множестве региональных вариантов, и, конечно, их знали все жители этих венгерских территорий, куда переселились сербы.

Внутри этой традиции в XVIII веке сформировался так называемый косовский цикл, в основе которого лежала легенда о битве на Косовом поле. Сюжет такой: Лазарю Хребеляновичу перед битвой явился святой Илия и предложил выбрать между победой в битве или вечным спасением сербского народа. Лазарь, как хороший правитель и христианин, конечно, выбрал вечное спасение. Эта легенда положила начало мифу, который называется мифом о Небесной Сербии, суть которого в том, что сербы — богоизбранный народ (это, естественно, свойство далеко не только сербского национального самосознания, почти все европейские нации в том или ином виде подчеркивают свою богоизбранность).

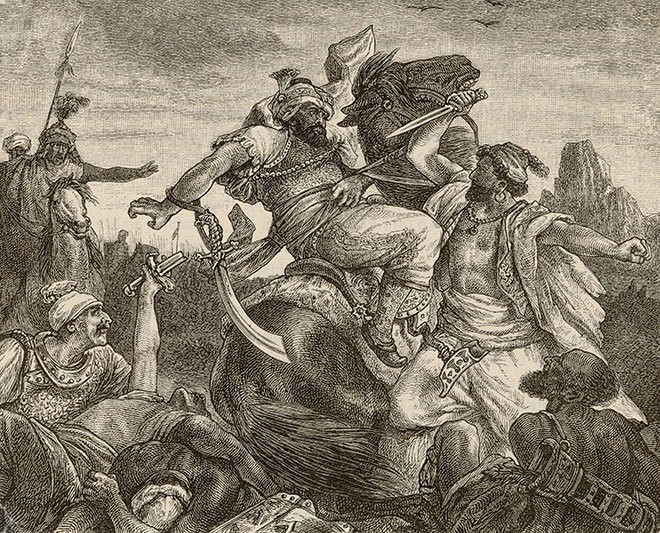

Этот миф содержит много интересных деталей. Например, Вук Бранкович, который изначально выступал на стороне Лазаря, в середине битвы, видя, что победа славянскому войску не светит, перешел на сторону османов, чтобы сохранить своих людей. В сербской мифологической интерпретации он — предатель, который подвел Лазаря к пленению и унизительной смерти. Вуку Бранковичу противопоставляется Милош Обилич, мифологический персонаж, который в конце битвы притворился, что сдается османам, а когда предстал перед султаном Мурадом I, зарезал его, за что, конечно, был растерзан на месте султанской охраной.

Возрождение косовского мифа

В начале XIX века на сербских территориях, которые находились под властью Османской империи, началось антиосманское движение, и в конце концов Сербское княжество получило автономию (формально оставаясь в составе империи). Там начали появляться политические и государственные институты: зародилась

Вообще, центр сербской интеллектуальной жизни находился на севере, в Нови-Саде и Будапеште. Но эти территории оставались в составе Австро-Венгерской империи, и там сербы жили в довольно мирных условиях: у них было образование на сербском языке, церковная автономия и свой «сабор» — выборный орган церковно-культурной автономии. Кроме того, Австро-Венгрия была слишком мощным государством, чтобы с ним соперничать, — и, соответственно, расширение территории за Дунай было малореалистичным.

А вот на юге было Косово, которое все еще оставалось в составе Османской империи. И тут им пригодился этот самый косовский миф — потому что мало того, что Косово — это центр средневекового Сербского государства, где находятся все сербские монастыри и святыни, но там еще и произошла Косовская битва, где была решена судьба сербского народа на 500 лет вперед и где сербы были отмечены Богом. Конечно, в песнях косовского цикла перечислялись разные князья, участвовавшие в битве, но в первую очередь она воспринималась как битва и поражение именно единого сербского народа.

В середине XIX века сербский лингвист, фольклорист и просветитель, главный деятель национального литературного возрождения, автор реформы сербского языка Вук Караджич среди прочего издал сербские народные песни, и в том числе песни косовского цикла. Это была не первая публикация этих текстов, но благодаря Караджичу возникала их стандартная, как бы официальная версия.

На протяжении всего XIX века — то есть весь период национального становления и строительства государства — вся сербская национальная идеология, неважно, правая или левая, бесконечно использовала в качестве аргумента то, что Сербия — избранная, она долго страдала ради высшей цели, и теперь это дает ей моральное право на то, что было нужно данной политической силе в данный момент.

Наконец, по итогам Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Сербское княжество формально получило независимость и в 1882 году провозгласило себя королевством. Пик возрождения косовского мифа пришелся на период балканских войн 1912–1913 годов, когда территория Косово была присоединена к Сербскому королевству.

Интересно, что миф о битве на Косовом поле возник не только у сербов. Албанцы, которые тоже участвовали в битве, запомнили ее немного иначе. В XIX веке албанцы боролись за освобождение от Османской империи, и в их интерпретации легендарный Милош Обилич, якобы зарезавший султана, из серба превратился в возможного незаконнорожденного сына албанской матери — а значит, в символ многовековой борьбы за восстановление албанской независимости.

Косовская битва в XX веке

Политическая роль косовского мифа сохранялась и в XX веке: каждый раз, когда в Югославии возникали противоречия разных национальных интересов — сербов и хорватов, сербов и боснийских мусульман, сербов и албанцев, — сербы всегда в первую очередь использовали косовский аргумент, поскольку это якобы давало им моральное право на главенство.

Это усилилось одним совпадением: 28 июня — то есть в годовщину битвы — произошло несколько исторических событий, три из которых были особенно важными. Во-первых — убийство Франца Фердинанда, австрийского эрцгерцога и наследника австро-венгерского престола. После Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Босния перешла под управление Австро-Венгрии, хотя формально оставалась частью Османской империи. В 1908 году Австро-Венгрия, воспользовавшись случившимся в Стамбуле кризисом, аннексировала Боснию, и она стала и де-факто, и де-юре частью Австро-Венгерской империи. Сербское национальное движение между тем видело все основания для того, чтобы присоединить часть боснийских территорий к Сербскому королевству, и в Боснии действовали сербские националистические радикальные группы. 28 июня 1914 года, то есть в самый важный день для сербского национального самосознания, Франц Фердинанд поехал в Сараево, столицу Боснии, с официальным визитом. Судя по всему, он выбрал этот день случайно, но сербские националисты восприняли это как еще один плевок в лицо. Группа студентов попыталась убить Франца Фердинанда, и совершенно случайно у них это получилось.

Затем именно 28 июня 1921 года, уже после окончания Первой мировой войны, была провозглашена первая югославская конституция. И наконец, еще одна важная годовщина битвы на Косовом поле — шестисотая: 1989 год, лидер сербских коммунистов Слободан Милошевич на вертолете прилетает в Косово и там произносит националистическую речь про то, что Косово — это Сербия, С 1969 года Косово было автономным краем в составе Сербии — одной из республик Югославии. Подавляющее большинство жителей Косово к этому моменту были албанцами, и среди них все более популярными становились сепаратистские и антисербские настроения. В начале 1980-х годов это вылилось в антисербские выступления албанских националистов. В 1986 году председателем президиума ЦК Союза коммунистов Сербии стал Слободан Милошевич, сербский националист. 28 июня 1989 года он приехал в Косово на митинг в честь 600-й годовщины Битвы на Косовом поле и произнес речь, обращенную к косовским сербам, где, апеллируя к событиям 1389 года, говорил о Косово как об исконно сербской земле. пронизанную риторикой косовского мифа — страдания, через которое сербы заслужили право отвоевать для себя эти земли.