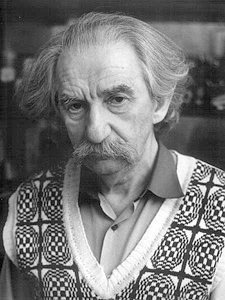

Федор Успенский: «Таксисту довольно легко объяснить, чем я занимаюсь»

Филолог-медиевист — о неисчерпаемости Древней Руси, уникальности Москвы, изучении латыни в пять лет, подарке Лотмана и о том, чем Осип Мандельштам похож на Эгиля, сына Грима Лысого

— Как вы сами определяете, чем занимаетесь? Помимо Древней Руси с ее князьями, о которых вы нам рассказывали, у вас есть работы о Скандинавии, о Мандельштаме...

— Я себя определяю прежде всего как филолога — не лингвиста в строгом смысле этого слова и уж тем более не историка. В своих исследованиях древностей я пытаюсь сочетать историю и филологию: рассматривать исторические события сквозь призму языка и сквозь призму слова, то есть идти от языка к исторической проблеме, а не наоборот. Именно этим, например, объясняется мой длительный интерес к именам: изучая язык имен, имя как элемент манипуляций, как элемент династической политики, можно объединить и филологический подход, и исторический.

Во многом это объясняется, вероятно, моим бэкграундом, во всех смыслах слова, и моим семейным происхождением, потому что я вырос в семье филологов, и тем, что я учился на скандинависта, занимаясь древнеисландским языком и литературой в семинаре у Ольги Александровны Смирницкой Ольга Смирницкая — лингвист, профессор филологического факультета МГУ (кафедра германской и кельтской филологии)., где я сначала ни о какой истории не помышлял.

Этим же определяются мои интересы и за пределами медиевистики. Я действительно занимаюсь Осипом Мандельштамом, но, скажем, не только и даже не столько его поэтикой, сколько поэтическим языком. Оглядываясь назад, я понимаю, что, грешен, иногда занимался Мандельштамом так же, как занимаются скальдами. Поэт выступал для меня как такой огромный и замечательный механизм порождения поэтического языка — но языка скорее древнего, чтобы не сказать мертвого. Конечно, занятия Мандельштамом не требуют такого абстрагирования, как, скажем, занятия «Эддой» или скальдами, но тем не менее Мандельштам для меня из ряда таких явлений, где язык определяет буквально все.

Этим же определяются мои интересы и за пределами медиевистики. Я действительно занимаюсь Осипом Мандельштамом, но, скажем, не только и даже не столько его поэтикой, сколько поэтическим языком. Оглядываясь назад, я понимаю, что, грешен, иногда занимался Мандельштамом так же, как занимаются скальдами. Поэт выступал для меня как такой огромный и замечательный механизм порождения поэтического языка — но языка скорее древнего, чтобы не сказать мертвого. Конечно, занятия Мандельштамом не требуют такого абстрагирования, как, скажем, занятия «Эддой» или скальдами, но тем не менее Мандельштам для меня из ряда таких явлений, где язык определяет буквально все.

Вообще говоря, мысль может показаться крамольной и странной, но у Мандельштама совершенно поразительным образом наблюдаются черты очевидного сходства со скальдической поэтикой. Как это объяснить, я не знаю. Слово «скальд» у него даже фигурирует в одном стихотворении, но он, конечно, имеет в виду ирландских скальдов (которых не было, это подмена термина произошла в русской традиции). А древнескандинавских скальдов он, думаю, не читал и вряд ли что-либо о них знал вообще. Тем не менее у него нет-нет да и проскальзывает, например, такая основообразующая черта скальдической поэтики, как кеннинг — поэтическая перифраза какого-то объекта, когда, например, мужчина называется «дуб щита», а женщина — «липа полотенец».

Объяснить это можно только типологически: Мандельштам, видимо, ощущал те же нервы поэтического языка, которые ощущали скальды X–XI веков. Если вы вспомните, в «Стихах о неизвестном солдате» ночь называется «мачехой звездного табора» — и эту-то «мачеху звездного табора» в качестве обозначения ночи вполне можно представить себе по-древнеисландски в каком‑нибудь творении Эгиля, сына Грима Лысого. Для меня это всегда было и остается загадкой; я, пожалуй, никогда не возьмусь такие сближения объяснять на академическом уровне.

— Как вы ранжируете свои научные занятия? Вы скорее назвали бы мандельштамоведение хобби, вторым или третьим интересом?

— Пожалуй, назвал бы. Все-таки основную часть времени и сил забирает медиевистика, работа с древним материалом, а Мандельштам появляется в минуты просвета. Хотя на самом деле все это в голове устроено как-то иначе: проблема зажигается, как такой фонарик, и с какого-то момента ты понимаешь, что думаешь только об этом. И в определенный период занимаешься только Мандельштамом, отложив все медиевистические сюжеты. То есть на самом деле не мне судить, что хобби, а что основное в моих занятиях.

— А основное занятие больше похоже на рутинное?

— По-разному. Мандельштам, конечно, в каком-то смысле дается легче: там меньше рутинности и больше построено на поэтическом озарении и вдохновении, когда какой-то сюжет кажется единственно важным и опрокидывающим все предшествующие. Ты им увлеченно занимаешься, пишешь статью, и после этого у тебя есть ощущение некой опустошенности и в то же время того, что ты уже об этом сказал все, что мог.

Конечно, занятие такими темами, как династический обиход домонгольской Руси, требует рутинной работы. Изо дня в день надо сидеть и обеспечивать самого себя рабочей базой данных, причем зная заранее, что едва ли не бóльшая ее часть просто останется в твоем компьютере и ее никто не увидит. Это закладка фундамента, который совершенно необходим при работе, — чем бы ты ни занимался на древнем материале. Последнее время, например, я много занимаюсь терминами родства и свойства́ в домонгольской Руси — не просто словами как таковыми, но их жизнью в летописном тексте. Для этого тоже надо составить базу данных. И шаг за шагом все эти отношения становятся яснее именно при рутинном составлении предварительного материала. Может быть, словарик терминов свойства́ и родства имело бы даже смысл опубликовать, но пусть это сделает кто-то другой, для меня же это просто начальный шаг в освоении проблемы.

— Как вам кажется, в изучении Древней Руси еще много можно сделать, у вас нет ощущения исчерпанности?

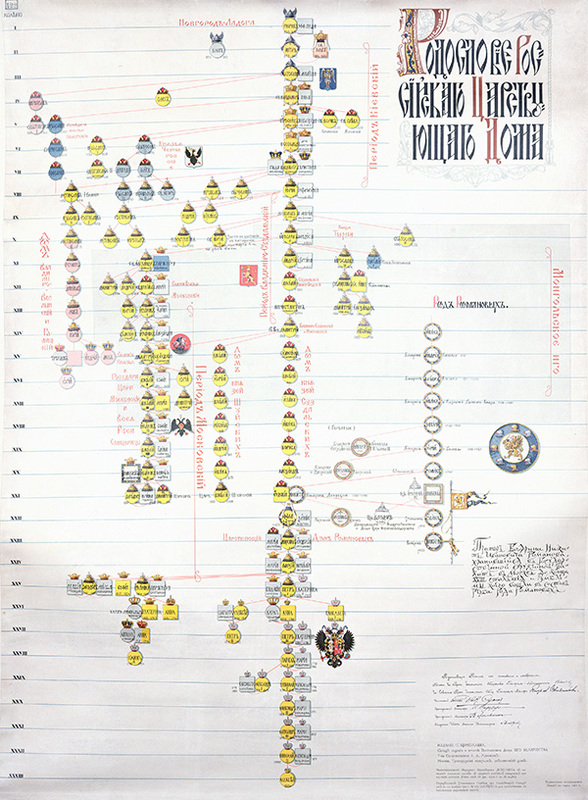

— Мне кажется, за что ни схватишься — все не исследовано. И это притом что домонгольская Русь у нас в стране изучена очень хорошо, есть много замечательных работ, прекрасных исследователей — как филологов, так и историков, — все время что-то происходит. Это живая наука — притом что все опрокинуто в древность — со своими сменами парадигм, со своей модой, со своими новыми веяниями. И тем не менее я много раз натыкался на то, что за что ни возьмешься — все не описано. Мы с вами говорим о домонгольской Руси и о Рюриковичах, а между тем полноценной, исчерпывающей генеалогии Рюриковичей до сих пор никто не создал. Есть очень много полезных пособий и обобщающих трудов, но, грубо говоря, огромного листа ватмана, на котором каждая фигура заняла бы свое место, нет, и я не уверен, что будет в ближайшее время.

— Обычно ощущение исчерпанности дисциплины возникает у тех, кто пытается пройти уже проторенной дорогой. Например, у студента, который повторяет все за научным руководителем, а сам еще не знает, как ставить вопросы. Вы, получается, знаете, как ставить вопросы. И как же?

— Я не уверен, что я знаю, я только пытаюсь. Вроде бы иногда получается, но, может, это только мне так кажется. Но я всегда верил в креативное начало ошибки: когда ты читаешь текст и чего-то не понимаешь или понимаешь, но как-то не так. Твой взгляд застревает, ты начинаешь претворять свое непонимание во что-то более осязаемое, сначала пытаешься разрешить вопрос в рабочем порядке, потом из этого может вырасти что-то уже более серьезное. Как ни странно, мне всегда помогала степень моей неосведомленности: чем больше я знаю, тем скучнее заниматься.

В этом смысле от рутинности и ощущения, что ты уже все знаешь, меня спасают мои скандинавские занятия. В них я всегда остаюсь русским исследователем, занимающимся чужим материалом, и всегда найдется собственно скандинавская школа скандинавистики, на которую приходится оглядываться, потому что для них это органичный и естественный материал. От комплексов меня спасает возможность обратиться к материалу, который я заведомо знаю хуже других, но именно из-за этого могу посмотреть отстраненно, заметить то, что представитель скандинавской школы скандинавской филологии пропустит в силу естественности и привычности этого материала.

— В обывательском представлении результатом работы историка является что-то вроде учебника — линейный текст с последовательным изложением материала. Конечно, если сказать такому обывателю, что есть филолог, который занимается не этим, а изучением родства и свойствá, он ничего не поймет. Вы к этому как относитесь?

— Я всегда считал, что учебник, о котором вы говорите, это венец творения, а не его начало. Я считал, что дай-то бог, если я дойду до той стадии, когда буду в состоянии написать простой, линейный, как вы сказали, незамысловатый учебник. Сейчас я за собой такой способности не чувствую.

Мне, правда, очень помогает преподавание. Оно у меня есть, притом что я по всему академический работник, кабинетный, но я преподаю и я считаю, что это гораздо полезнее мне, чем моим студентам. Потому что многие вещи становятся яснее, когда о них рассказываешь кому-то другому.

Много раз бывали случаи, когда какие-то гипотезы и идеи, которые тебе представлялись абсолютно убедительными, по ходу преподавания отшелушивались сами собой, — и не потому, что кто-то из студентов засыпал, а потому что ты по ходу говорения понимал, что как-то это все вообще на соплях. А бывает и наоборот: из-за какого-то вопроса студента-дилетанта часто возникают целые сюжеты, потому что знакомая мне проблема предстает под свежим углом зрения.

Я все-таки рассматриваю свои занятия как довольно специальные, честно сказать. И я не уверен, что всегда умею об этом говорить. Преподавание и учит тому, что ты обретаешь способность доступно говорить о предмете своего обожания и объяснять, чем интересен этот материал. Когда это получается, это большое удовольствие.

— Вы говорите и о преподавании, и о кабинете. Получается, что, хотя ваш интерес узкоспециален, вы чувствуете себя внутри научной традиции, школы?

— Я себя чувствую частью очень богатой и плодотворной среды, которой я не находил и за пределами России, и за пределами Москвы. Мне вообще кажется, что московская академическая среда довольно хорошая. Не хочу перехваливать — всегда есть возможности для совершенствования, — но она довольно органичная, живая, и в ней можно существовать и самостоятельно, и в то же время в определенном контексте.

Кстати, один коллега-историк мне как-то сказал: «В каком замечательном мире мы живем!» Я имею в виду московскую академическую среду — в отличие, например, от Питера. Занимаешься ты, например, терминами свойства́ в летописях — и есть какой-нибудь Иван Петрович Сидоров, который сидит на другом конце Москвы и тоже этим занимается. И ты можешь никогда с ним даже не встретиться, знать только по работам и за всю жизнь ни разу не увидеть. И тем не менее некоторый диалог между вами будет существовать.

— Вы будете хорошо относиться к Ивану Петровичу Сидорову или плохо?

— Я переживал разные этапы по мере старения: от ревности до буддистского спокойствия. Буддистское спокойствие не очень получается — конечно, чаще все эмоционально окрашено. Много раз возникало ощущение, что тему, которую ты только что придумал, у тебя выхватили прямо изо рта. Конечно, это очень горькое ощущение и очень сильное эмоциональное потрясение. А дальше может по-разному быть: бывает, что это тебе показалось, бывает, что кто-то лучше тебя за эту тему взялся и ты ее оставляешь. А бывает, что идешь дальше своего конкурента.

— Какие именно факторы обеспечивают существование комфортной научной среды?

— Эта среда держится даже не на трех, а на одном ките — на живом интересе, который нельзя имитировать и нельзя фальсифицировать: он либо есть, либо его нет. Живой интерес — скажем, к летописному материалу, к генеалогии Рюриковичей — определяет все. Думаю, что я скажу банальность, но, когда я и мои коллеги выходим за пределы древнерусского мира, многие из них оказываются людьми мне довольно чужими и смотрят на многие вещи совершенно иначе, чем я. Но живой интерес к древнерусскому материалу снимает все эти противоречия.

Вообще говоря, очень многое строится просто на личных отношениях и контактах. Они очень много значат в академической среде — гораздо больше, чем кажется со стороны традиционному обывателю. В этом смысле это совсем не кабинет. Многие важнейшие сюжеты моих собственных исследований получали совершенно новый поворот в курилке, в лифте, при случайных встречах с коллегой в библиотеке и просто при живом разговоре, при ответе на вопрос «А чем ты сейчас занимаешься?».

— Это контрастирует с представлением о гуманитарной науке как об индивидуалистичной. В ней мало коллективных трудов — в отличие от биологии, физики, где это норма. Почему так, как вам кажется?

— Действительно, гуманитарная наука очень индивидуалистична, но в этом смысле я довольно плохой ее представитель, потому что подавляющее большинство работ написал в соавторстве с Анной Феликсовной Литвиной, и наш тандем, слава богу, продолжается. Мне всегда было легко писать вместе с кем-то, включая моего отца Борис Андреевич Успенский — российский лингвист, филолог, семиотик, культуролог, искусствовед, один из основателей Московско-тартуской семиотической школы, соавтор Юрия Лотмана.. Получалось так, что я размывал эту индивидуалистичную парадигму гуманитария, который сидит и корпит один.

Очень страшно увлечься этим индивидуализмом науки, потому что без обратной связи она просто умирает — во всяком случае, гуманитарная отрасль без обратной связи точно не может существовать. Не буду называть имена, но есть очень печальные примеры прекрасных исследователей, которые теряли ощущение пуповины, связи со средой и превращались в таких голословных фантазеров или ура-патриотов — возможности для деградации довольно разнообразны.

— Для вас наука — это вариант эскапизма, существования в параллельном мире, или она в полном симбиозе с бытом и вашими вненаучными интересами?

— Я всегда был в выигрышном положении по сравнению со многими коллегами, потому что вырос в академической семье. И даже когда я еще не принадлежал к академическому миру, а наблюдал со стороны, занятия наукой никогда не казались мне ни эскапизмом, ни каким-то параллельным миром. Одно всегда было очень тесно перемешано с другим: и бытовая сторона жизни, и общественная сторона жизни — все это как-то органично вплеталось, например, в споры о Петре I, которые мой отец устраивал с Лотманом просто по ходу дела, в естественной бытовой обстановке.

— Получается, что с эмоциональным самоощущением у вас тоже все в порядке? Знаете, когда у человека в такси спрашивают: а чем ты занимаешься? И кому-то проще соврать, чем рассказать.

— В этом смысле у меня с самоощущением, пожалуй, более-менее все в порядке. У меня много раз возникали такие диалоги в такси, и я не помню, чтобы это приносило какие-то трудности. На самом деле русскому таксисту довольно легко объяснить, чем я занимаюсь. Для части таксистов династические имена оказываются чем-то близким, родным и знакомым, они начинают кричать: как интересно, расскажите еще, расскажите еще. Обычно это какие-то люди из интеллигентной среды, которые волею судеб сидят за баранкой. А кто-то не чувствует глубины проблемы сразу — и все равно как‑то удается наладить разговор. Понимаете, все-таки история Руси для многих людей чем-то откликается. У всех есть свои четкие и жесткие представления, и вот попытка их размыть — это то, на что я трачу время в такси.

— У вас нет представления о науке как о высокой, рафинированной сфере, которую надо избавить от массового внимания?

— Пожалуй, некоторая идея границы между высокой наукой и околонаучными фантазиями у меня есть. Может быть, это неправильная идея — идея высокой науки, но она всегда во мне была. В серьезных, настоящих занятиях наукой, конечно, есть определенный элемент элитарности. Другое дело, что когда человек приходит в науку только за этим, то ничего не получается. Эта элитарность невозможна как сознательный выбор: в настоящей науке невозможен карьеризм в привычном смысле слова, она присутствует как некий стихийный процесс.

— Вы сами уже упоминали об отце, и невозможно не спросить про вас внутри научной династии. Как вообще наука передается по поколениям? Вы могли бы не стать ученым, например?

— Ой, запросто. У меня столько было возможностей не пойти по этому пути, особенно в самом молодом возрасте. Это счастливое стечение обстоятельств, что я вообще поступил в университет и его окончил, потому что я несколько раз надолго из него уходил.

Мне кажется, все сложилось само собой. Скажем, мой отец все мое детство и все мое юношество серьезно и безотрывно занимался наукой, она была для него составной частью существования. При этом всякий раз, когда отец пытался сознательно меня чему-то обучить, он терпел полное поражение. По разным причинам: то из-за духа противоречия, то просто потому, что он переоценивал мои интеллектуальные возможности.

Я, скажем, в пять лет не мог учить латынь — другие дети, может, могли, а я не мог. То есть сознательные поступки такого стратегического характера несли поражение, тогда как тактика всегда оказывалась очень эффективной, потому что тактика, в отличие от стратегии, во многом складывается стихийно и спонтанно, по ходу дела, по обстоятельствам.

И, конечно, для меня гораздо больше значили какие-то диалоги с отцом самого незначительного свóйства. То есть не то чтобы за вечерним чаем мы решали обсудить проблему аориста в древнерусском языке, сознательно садились и об этом говорили. Как раз такое никогда не получалось. Проблема аориста могла возникнуть сама собой, по ходу дела, при обсуждении каких-то других вопросов: есть ли в доме спички и куда я пойду вечером.

Все строилось на личных отношениях. Возможно, у этого есть свои недостатки, но достоинства тоже очевидны. Очень многое вошло в меня само, вопреки естественному ощущению протеста и желанию на определенном этапе жизни уйти из этой среды. Я просто не знаю, откуда я знаю какие-то вещи: они вошли как воздух, который мы вдыхаем в легкие. Сама атмосфера научила меня многому.

— А что формировало эту атмосферу? Тусовка взрослых, чьей частью вы поневоле становились?

— Конечно, друзья отца действительно были частью моего мира. Очень многое значило, что Юрий Михайлович Лотман останавливался у нас, когда приезжал в Москву, и жил у нас подолгу, а мы приезжали к нему в Тарту...

Боюсь, что когда об этом начинаешь рассказывать, то это приобретает черты прозы Ивана Шмелева: такое сусальное радостное детство, о котором, кроме как с восторгом, нельзя никак иначе рассказывать. Я бы этого не хотел, потому что было много драматичного. И в том числе в моих собственных отношениях с Юрием Михайловичем Лотманом тоже было много драматичного, потому что я взрослел на его глазах, и я помню, как он меня отчитывал за какие-то действительно неблаговидные поступки, пытался что-то объяснить.

Но я бы не называл это тусовкой — в современном понимании. Конечно, бывали гости. Такое значительное событие, как приезд Романа Якобсона в Москву и его обед у нас дома, по идее, должно было потрясти меня как маленького мальчика. Владимир Николаевич Топоров Владимир Топоров (1928–2005) — лингвист, филолог, фольклорист, индоевропеист, академик РАН, один из основателей Московско-тартуской семиотической школы, соавтор Вячеслава Всеволодовича Иванова. тогда сказал моему отцу: «Ваши мальчики запомнят это событие как день, когда они познакомились с человеком, родившимся в XIX веке». Но взрослые, которые хотели меня этим впечатлить, ошиблись. Оно действительно меня потрясло, но совсем не тем, что это Роман Якобсон, а какими-то другими нюансами. Тем не менее я прекрасно помню этот вечер, когда пришло очень много народа. Роман Якобсон был уже очень дряхлым стариком, но на трезвости ума это никак не отражалось. Он был похож на птицу, на кондора. Видимо, ему этот обед тоже нелегко дался: было очень много народа, и он просто устал к концу вечера. Конечно, все это как-то, как геологические породы, во мне откладывалось.

— Вы чувствуете Лотмана, условно говоря, своим «научным дядей»?

— Ой, нет, совсем нет. Мне очень нравились его работы, но, например, теоретические работы я гораздо меньше понимал — может быть, из-за моего собственного неумения теоретизировать. И я не вижу прямой связи между работами Лотмана и собственными штудиями.

Очень много, кстати, мне дали разговоры не только с Юрием Михайловичем, но и с Зарой Григорьевной Минц Зара Минц (1927–1990) — литературовед, специалист по творчеству Александра Блока, жена Юрия Лотмана.. Она была по поэтическому ведомству: я увлекался стихами, как любой подросток, и она мне очень помогла. Она открыла мне глаза на Блока — и на Владимира Соловьева, например, чью поэзию она очень любила и, по-моему, была единственным таким человеком. Она меня этим заражала.

В моем рассказе это невольно выглядит как какие-то программные педагогические установки Зары Григорьевны и Юрия Михайловича. На самом деле это скорее шло как разговор между здоровым и чумным больным: это было как инфицирование заразой любви к символизму, к литературоведению и так далее. Воздушно-капельным путем, как это говорят.