Марина Давыдова: «В старой парадигме поставить „Гамлета“ почти невозможно»

Историк театра и театральный критик Марина Давыдова — о том, как увидеть спектакль глазами современников Тирсо де Молины, почему Гамлет не может быть героем нашего времени, и о трехдюймовых канатах, которые не смогли удержать Шекспира

— Как вы стали заниматься театроведением вообще и английским возрождением в частности?

— Когда я училась в ГИТИСе, у нас был увлекательный семинар по реконструкции театрального спектакля. Его вели Алексей Бартошевич, Видас Силюнас и Анна Ципенюк. Они пытались возродить загубленные

в 1930-е годы традиции петербургского, точнее ленинградского, театроведения. С точки зрения ленинградской школы история театра — это в первую очередь история театральной практики, история спектаклей. Театр не равен литературе, он самостоятельный вид искусства, обладающий собственным языком, собственными выразительными средствами. В частности, одно из направлений этой школы состояло в том, чтобы в уже существующих текстах пьес, Шекспира или Тирсо де Молины, вычитывать, как мог выглядеть спектакль, сыгранный их современниками.

Мы исходили из того, что, поскольку понятия «режиссура» в то время еще

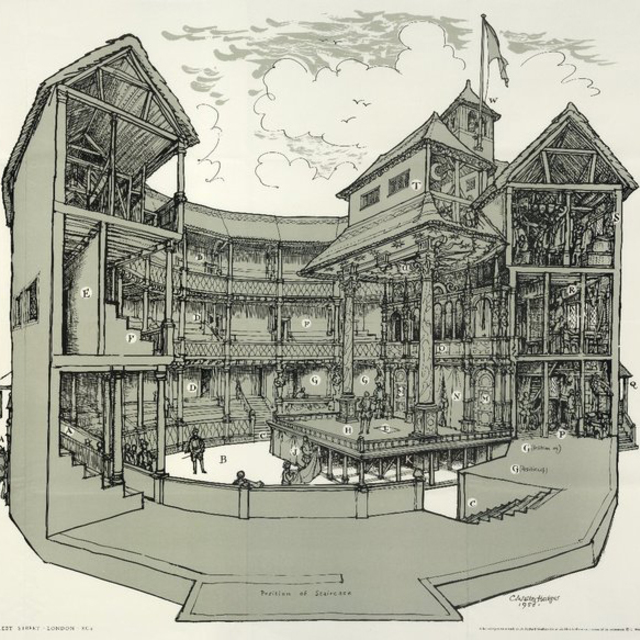

не существовало, драматург закладывал некую экспликацию спектакля, его видение внутрь самой драматургии. И если мы знаем, скажем, строение

и условности общедоступного английского театра шекспировского времени, знаем его символику, его традиции, какие-то фишки специальные, это совокупное знание поможет нам вычитать из текста пьесы спектакль, каким его видел зритель начала XVII века. Это была действительно сугубо формальная (недаром ленинградскую школу обвиняли потом в формализме), но очень увлекательная задача. И этот семинар стал для меня путевкой в научную жизнь.

«Одно из направлений этой школы состояло

в том, чтобы в уже существующих текстах пьес, Шекспира или Тирсо де Молины, вычитывать,

как мог выглядеть спектакль, сыгранный

их современниками»

Сначала, еще в институте, я реконструировала поздние пьесы Аристофана.

Это выглядело так, словно ты пишешь рецензию на спектакль, который увидел

в своем воображении (обладая, повторяю, некоторой совокупностью театроведческого знания). Но потом, когда мы стали изучать Возрождение,

мне на глаза попались английские пьесы начала XVII века, и я поняла, что их театральный потенциал чрезвычайно высок. Даже по сравнению с Шекспиром или с Марло, с Корнелем или Кальдероном. В этих пьесах часто, даже нарочито часто, используется прием театра в театре, в них масса эмблематических сцен, длинные ремарки, которые можно считать частью театральной экспликации. Много пантомимических сцен. Пантомима вообще очень важный жанр для английского театра. Если помните, она есть и в «Гамлете», в сцене мышеловки: убийство Гонзаго разыгрывают в виде пантомимы. И в этом смысле маньеристские пьесы Уэбстера, Тернера, Мидлтона, Форда давали очень богатую пищу для реконструкции. Я написала диплом, отчасти этому посвященный, а потом, уже в аспирантуре Института искусствознания, пьесы младших современников Шекспира стали для меня объектом исследования

и диссертации.

«Герой может появиться справа, а может выйти

из глубины, а может вылезти из люка»

Вообще, чем больше условностей в театре, чем сильнее традиция в нем, тем достовернее будет твоя реконструкция. Театр английского Возрождения, если иметь в виду общедоступные театры (существовал еще жанр придворного спектакля, но это особая статья), наследовал в значительной степени структуру средневековых подмостков и их символику, довольно прочно закрепленную

в сознании зрителя. Поэтому любой драматург, как бы он ни пытался с этим, так скажем, играть, все равно играл внутри жестких правил. Тут надо бы оговориться, что в эпоху Возрождения интересный театр появился в трех странах — в Италии, Испании и Англии. И из этих трех театров самый интересный для театроведческой реконструкции, с моей точки зрения, именно английский. Итальянский, испанский в меньшей степени используют символические возможности сцены.

— А скажите, вот реконструировали «Глобус», ставят спектакли. Но понятно, что зритель не тот. На ваш взгляд, насколько имеют смысл такие реконструкции?

— Что касается спектаклей «Глобуса», для меня они находятся в области чистого энтертейнмента. Конечно, для реконструкции самого здания театра использовались всякие научные изыскания. Но реконструкция спектакля — это когда ты каждую сцену в тексте пытаешься представить как мизансцену. То есть буквально реконструировать пространственное расположение артистов. Герой может появиться справа, а может выйти из глубины, а может из люка вылезти. Это не всегда описано драматургом, но довольно просто вычислить, как все развивалось. И я не думаю, что люди, которые работают над спектаклями в «Глобусе», озабочены этим обстоятельством. Они просто ставят спектакли в реконструированном пространстве. Их играют, как и положено, без декораций и каких-то заумных режиссерских изысков. Вот и все.

Попытки вполне себе научных реконструкций спектаклей предпринимались

в начале прошлого века. Достаточно вспомнить Старинный театр, к которому имел непосредственное отношение Николай Николаевич Евреинов. В нем реконструировались средневековые спектакли, спектакли испанского Возрождения. Как некий театроведческий эксперимент это было, безусловно, интересно, но как факт истории живого театра это начинание по большому счету потерпело фиаско. Потому что есть такой элемент театрального действа, который невозможно реконструировать, — это зритель. Невозможно засунуть

в головы современников мозги людей семнадцатого, скажем, века. Потому что они все равно смотрят своими глазами, у них свой круг ассоциаций, и поэтому точная реконструкция спектакля невозможна. А на бумаге ее сделать проще, потому что ты как бы говоришь «if» все время.

«Попытка воспроизвести относительно недавний спектакль пахнет в лучшем случае нафталином,

а в худшем — формалином: это эксгумация трупа»

То есть она имеет смысл, когда ты находишься в области чистых предположений и научного дискурса. А как творческая задача, мне кажется, она неувлекательна и абсолютно бесперспективна. Даже попытка воспроизвести относительно недавний спектакль пахнет в лучшем случае нафталином,

а в худшем — формалином: это эксгумация трупа. Я, честно говоря, заранее отвергаю такие попытки и никому не рекомендовала бы этим заниматься.

— В то же время так происходит сейчас и в музыке, и в балете...

— С балетом проще. Там реконструкция все же возможна. К тому же существуют записи балетных «партитур»… Но в драматическом театре спектакль все время должен пронизывать эти токи времени, он не может быть герметичен.

Он всегда распахнут зрительному залу. Более того, мы сейчас наблюдаем тенденцию, когда в театре усиливается роль зрителя. Грубо говоря, зритель конца XIX и начала XX века — это пассивный наблюдатель, который заплатил денежки и пришел оценивать профессиональное умение тех, кто на сцене выступает. А хороший спектакль конца XX — начала XXI века — это спектакль, который приглашает зрителя к беспрерывному содуманию, бросает вызов.

Это такие разомкнутые структуры, которые надо достраивать и додумывать.

И в этом главный тренд современного искусства.

— Получается, если я ставлю Шекспира, мне, сегодняшнему режиссеру, плевать надо на все, что театроведение рассказало про эти постановки? Из какого люка герой выпрыгивает?

— Ну на это я бы точно наплевала. Другой вопрос, что никакое знание не бывает лишним. Я только рада, если какой-то режиссер будет обладать специальным театроведческим знанием. Но, в принципе, классические тексты все больше и больше превращаются даже не в объект для постановки спектакля, а в повод. От которого ты, как от трамплина, оттолкнулся и полетел.

— Что вообще хорошо для постановки Шекспира сегодня?

— Ничего не хорошо и не плохо. Мне кажется, для того, чтобы театр был живым, как раз нужна максимальная свобода. Свобода обращения с текстом, с сюжетами. Ведь сюжеты классических произведений иногда отделяются от их лексической составляющей и уже сами по себе начинают существовать. И мы знаем довольно много примеров выдающихся спектаклей. Например, «Отелло» Люка Персеваля. Там нет фактически ни единого слова, написанного Шекспиром, потому что этот текст был совершенно переписан. Но вся архитектоника сохранена: сюжетные перипетии, характеры, структура пьесы.

А лексическое наполнение совершенно новое. И отличный получился спектакль. Так же, между прочим, тот же Персеваль ставил «Дядю Ваню» Чехова. Он стал репетировать со своими бельгийскими артистами в Антверпене пьесу «Дядя Ваня» — в переводе, естественно, на фламандский язык; это были какие-то не очень удачные переводы 1950-х годов. Артисты пытались произносить этот текст, и он никак не ложился им на язык. Они ныли: мы мучаемся, мы не можем вот это все произносить. Тогда он сказал: забудьте

о тексте, играйте своими словами, как вам хочется. Ну вот вы, предположим, профессор Серебряков, а вы Астров, а вы Елена Андреевна. Вот вы знаете, какие между вами отношения. Что вам хочется говорить вот в этой сцене? Ну, говорите. И вот спектакль, собственно, сложился из того, что они сами же набалтывали в процессе репетиций.

«Забудьте о тексте, играйте своими словами, как вам хочется. Вот вы, предположим, профессор Серебряков, а вы Елена Андреевна. Что вам хочется говорить в этой сцене? Ну, говорите»

То есть путей и способов постановки — миллион! А идея какого-то бережного отношения… Понимаете, оно может быть и бережным, и небережным —

не нужно даже ставить вопрос так. Надо думать о том, что, собственно, ты хочешь транслировать на зрительный зал, какой отклик ты хочешь получить.

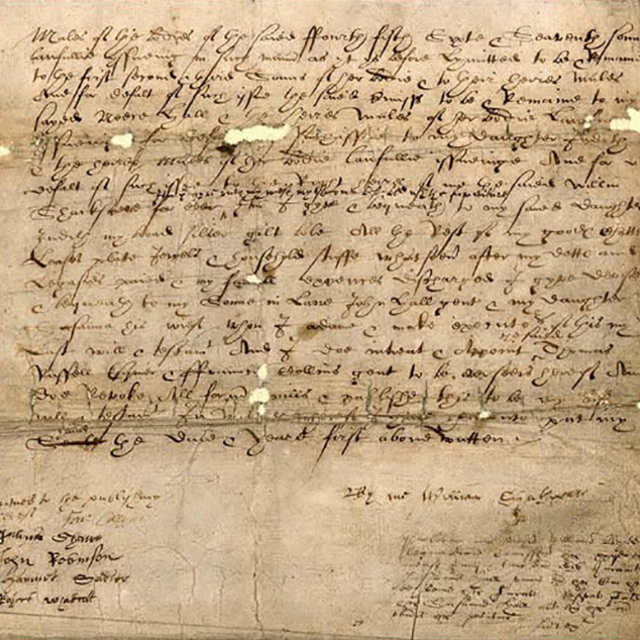

И если тебе для этого нужно буква в букву использовать текст пьесы — ради бога. А нет — так нет. Это все второстепенные вопросы. Тот же Шекспир, кстати говоря, ни с чем бережно не обращался. Он просто брал чужие сюжеты

и не задумываясь превращал их в свои произведения. У него нет практически

ни одного оригинального сюжета. Разве что в «Бесплодных усилиях любви»,

но это как раз довольно слабая пьеса. А все его шедевры опираются на уже известные, то есть в нашем понимании это плагиат.

— Почему все-таки Шекспира знают, а вот других замечательных драматургов — почти нет?

— Ну как почему? Гений потому что. Мы ведь даже не отдаем себе отчет, какими канатами трехдюймовыми любое произведение привязано ко времени, когда оно написано. И когда что-то переживает это время, когда эти силы мощнейшей гравитации оказываются преодоленными и произведение выскакивает из поля времени, в котором было написано, и оказывается важно в другую эпоху — это уникально, понимаете? Так в принципе не должно быть.

Как так получилось, что «Гамлет» на все времена? Хотя там куча вещей, которые понятны, только если знать очень конкретный контекст эпохи. Но там столько всего и за пределами этого находится! Уэбстер, или Тернер, или Форд эту силу гравитации по большому счету все же не преодолели. Да даже Кальдерон. Гениальный автор, глубочайший! Но он уже немножечко не про нас — про других людей, по-другому сформированных. А Шекспир про нас. Вот такая тайна.

— Бартошевич, ваш учитель, говорит, что есть времена для Гамлета

и есть времена не для Гамлета. И вот сейчас как раз второй случай, но, может быть, это и хорошо...

— Да, я и сама это говорила неоднократно. Тут мысль очень простая. Дело в том, что когда бы его ни ставили в прежние времена, он был героем своего времени. Это может быть Гамлет Джона Гилгуда или Гамлет Владимира Высоцкого — но каждый раз он как бы попадает в свою эпоху, концентрирует ее в себе. А современная эпоха как бы безгеройная и очень трудно уловимая. В ней нет какого-то стержня, который мог бы выразить один персонаж. И в этой старой парадигме постановка «Гамлета», как про героя времени, становится невозможной. Как с модой: была мода на клеш, а потом — мода на узкие брюки. А что такое современная мода? Она всякая! В ней нет какого-то одного тренда. И я не думаю, что время опять сфокусируется и обретет какую-то определенность, потому что определенность можно обрести только в рамках какого-то тоталитаризма. А если оно будет естественным образом развиваться, то это будет время все большего и большего многообразия. Так что относительно Гамлета я скажу так: в этой старой парадигме поставить его сейчас почти невозможно. Но если ставить как-то иначе, не воспринимая

героя как выразителя времени, а искать в этой пьесе что-то другое, то, наверное, можно.

И вообще современный театр — это не театр про пьесы. Это какое-то совершенно устаревшее представление, что театр — это такое место, где поставили какого-то классика и артисты играют по ролям. Современный театр может быть с текстом, без текста, по мотивам каких-то сюжетов, без мотивов, сочиненный, несочиненный, происходить на сцене или без нее, с артистами

на сцене, без артистов на сцене — все равно театр! Поэтому, когда говорят,

что вот так надо ставить Шекспира, сяк ставить, — это вообще неправильная постановка вопроса. Надо думать, что нас волнует, про что мы делаем театр

и зачем мы его делаем. Остальное, в сущности, не важно.