Расшифровка Неоклассика: колонны, портики и пилястры в XX веке

Наша последняя лекция посвящена неоклассической архитектуре. Но ведь та неоклассика, о которой сейчас пойдет речь, появилась в начале XX века — почему же мы обращаемся к ней в последнюю очередь? Дело в том, что, несмотря на все потрясения столетия, несмотря на общественные, технологические и эстетические изменения, любовь заказчиков и самих архитекторов к колоннам и портикам оказалась настолько сильной, что эта традиция не прервалась, а развивалась все последние 100 с лишним лет.

Неоклассика прошла через тяжелые испытания: ар-нуво и ар-деко ее соблазняли славой и коммерческим успехом, авторитарные правители пытались использовать эту архитектуру в своих целях, постмодернисты превращали элементы классического языка в каламбуры и шутки разной степени остроумия. Нельзя сказать, что эта архитектура устояла, скорее она оказалась гибкой и податливой, открытой к интерпретациям, но в любом случае очень живучей. Как это у нее получилось?

Прежде чем мы начнем с этим разбираться, нам придется навести некоторый порядок в терминах. Само слово «классика» в XVI веке начинает использоваться по отношению к архитектуре и искусству Древней Греции и Древнего Рима. Классицизмом, следовательно, стали называть такое искусство, в котором художники и архитекторы старались следовать античным образцам. В конце XVIII века, после периода увлечения барокко и рококо, во Франции произошел возврат к этим античным принципам, который стали называть неоклассицизмом. С тех пор неоклассикой называют и другие обращения к классическому наследию, чтобы не придумывать более сложные термины.

Однако в России все чуть запутаннее. Европейская архитектура пришла к нам с Петром I в начале XVIII века. Сперва это было барокко, потом начался период, который мы привыкли считать разными стадиями классицизма, — в Европе как раз развивался неоклассицизм. Соответственно, неоклассикой мы называем возврат к этой архитектуре, случившийся в начале XX века, а потом — в 1930-е годы. Если про неоклассику говорит европеец, то, скорее всего, он имеет в виду XVIII век. А в России мы имеем в виду начало XX века.

При этом если 400–300 лет назад слово «классицизм» означало буквально один или два варианта использования античного наследия, то сегодня, когда мы говорим «неоклассика» про современную архитектуру, мы можем иметь в виду обращение к Античности, к Ренессансу, к многочисленным региональным вариантам неоклассицизма, которые существовали в России, Великобритании, США и Франции и совсем не похожи друг на друга. А в России может иметься в виду обращение к неоклассике середины XX века — к архитектуре 1930–50-х годов, которую мы тоже называем неоклассикой.

Но все эти варианты неоклассики кое-что объединяет. В любом случае мы имеем в виду язык, на котором говорит здание. Этот язык был

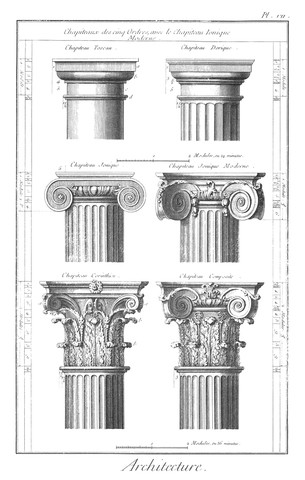

Как возник этот язык? В античной архитектуре важные сооружения — храмы, общественные здания — строились с использованием ордера, то есть колонн и других элементов, которые объединялись одной пропорциональной и декоративной логикой. В дорическом ордере колонны были крупнее и проще, такими же были и все детали. В самом роскошном, коринфском ордере колонны тоньше и все детали богаче и насыщеннее.

В Древней Греции эти колонны имеют конструктивное значение: они правда поддерживали этажи и крыши зданий. Правда, греки никогда не рассматривали ордер только как необходимость, он имел и сакральный смысл: каждый элемент был фрагментом системы мироздания, который должен занимать свое место, иногда оправданное конструктивно, а иногда — совсем нет.

В Древнем Риме строительная техника совершенно изменилась. Римляне умели делать очень крепкие стены и эффективно использовали арки, а со II века до н. э. стали активно строить из бетона. Они переняли у греков ордер, но переосмыслили его — теперь у него были почти исключительно декоративные задачи.

В эпоху Возрождения архитекторы в первую очередь ориентировались на римские памятники и на книгу римского архитектора Витрувия. Правда, опираться на эти источники было трудно: не все слова трактата, написанного на латыни, были понятны, а картинок не было. Многие памятники, которые описал Витрувий, отсутствовали, а многие из тех, что сохранились, были построены после того, как он написал свой трактат. К тому же секрет бетона был утрачен. Стал немного другим климат (даже в Италии, не говоря уже о прочих европейских странах) — древнеримская архитектура не вполне отвечала практическим задачам. Наконец, в Италии XV века просто не было многих типов зданий, о которых писал Витрувий, и наоборот: он не догадывался о зданиях, которые изобретут его коллеги-архитекторы полторы тысячи лет спустя. В результате, считая, что они возрождают классическую архитектуру, зодчие эпохи Возрождения были вынуждены изобрести кое-что совсем новое.

Чтобы понять, как работает система, которую они изобрели, предлагаю провести мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы сфотографировали или аккуратно зарисовали греческий или римский памятник. Потом отсканировали это изображение и загрузили в компьютер. Потом поставили проектор напротив чистой белой стены вашего нового здания — и показываете эту картинку на стене, как на экране. Теперь вам нужно подвигать проектор и найти такое расстояние, на котором вся стена занята изображением, — ну и, конечно, до тех пор, пока вам не начнет нравиться то, что получается. После этого вы воспроизводите все это в архитектуре — отдельные элементы превращаются в объемные, другие остаются плоским рельефом или даже только рисунком на стене. Но вот что важно: глядя даже на плоские элементы, вы должны вспоминать тот храм, который вы зарисовали.

Но это был только первый шаг. На каждом этапе развития в этом языке менялся набор элементов и немного менялась логика их использования. Например, в XVIII веке европейцы познакомились с греческой архитектурой, которой они не видели до этого из-за трудных отношений с Османской империей. Тогда появилась возможность посетить Афины, и представление об этой архитектуре сильно изменилось. Именно это, а также открытие Помпей и Геркуланума, которое тоже состоялось в XVIII веке, вызвало к жизни неоклассицизм. Теперь можно было уже выбирать между разными версиями того самого изображения, которое создает наш мысленный проектор на стене: между римской или греческой версиями, между более точной археологической или более свободной, возникшей в Возрождении.

Постепенно этот язык начинал жить своей жизнью, а связь с Античностью переставала быть такой буквальной. Некоторым архитекторам, например Андреа Палладио в XVI веке, удалось создать свой диалект — в случае с Палладио это было палладианство, которым увлеклись очень многие. В барокко элементы этого языка используются совсем иначе, но эти эксперименты входят в общий словарь. То же самое случилось и с ар-нуво и ар-деко. До тех пор пока сохраняется набор базовых элементов, в основе которых лежит античная архитектура, их иерархия и правила соединения, архитекторы-классики друг друга понимают.

И еще два важных свойства. Во-первых, архитектура, которая использует этот язык, с самого начала настроена ретроспективно. Вариации и изобретения в ней допускаются, но делать это надо очень аккуратно, не теряя связи с прошлым. Повторять чужой опыт, напротив, совсем не зазорно, понятия плагиата или оригинальности здесь имеют совсем другой смысл. Иногда эту логику сравнивают с культурой исполнения классической музыки. Когда мы приходим на концерт, мы не ждем, что исполнитель

Во-вторых, универсальными ценностями этой архитектуры остаются гармония и красота, которые понимаются как конкретные качества архитектуры, представленные визуально и материально, конкретный набор элементов и цифры пропорций. Независимость авторского жеста, новые технологии, сложные функциональные программы, концепции и идеи — все это отступает перед задачами поиска правильного масштаба, сложности или простоты трактовки элементов ордера, соединения их всех в уместный и целостный ансамбль.

Причем достижение гармонии важно как в проекте одного здания, так и в облике целого города. Именно городской ансамбль и волновал петербургских архитекторов начала XX века. Заглянем в журнал «Зодчий», который издавался Императорским Санкт-Петербургским обществом архитекторов и поэтому уделял столице империи больше всего внимания.

«Стиль города определяется его характерной физиономией, его общей, гармоничной связностью. Цельная, ярко выраженная стильность города зависит не только от архитектуры самих его зданий, но и от сочетания, от тщательного подбора многих отдельных элементов — садов, памятников, фонтанов, вокзалов, мостов и даже от его мостовых и тротуаров. Не слитые с зодчеством города, эти элементы нарушают цельность впечатления, и тогда стиль города улавливается лишь с трудом, остается недоступным большой публике и понятным лишь немногим. К таким „трудным“ городам относятся, между прочим, Петербург и Берлин» Г. К. Лукомский. Мысли о художественности городов // Зодчий. № 3. 1910..

Так начинается статья Георгия Лукомского, художника и краеведа, в одном из январских номеров журнала за 1910 год.

«Когда Петербург выглядел наиболее цельно, связно, гармонично?» — спрашивает Лукомский. Сто лет назад, в годы царствования Александра I:

«Один общий архитектурный стиль вливался мощной струей во все воздвигавшиеся в эту эпоху сооружения — от самых державных и до самых маленьких особняков на окраинах тогдашнего города».

Лукомский имеет в виду то, что сегодня мы называем александровским классицизмом, или ампиром. Дворцовая площадь Карло Росси, Казанский собор Андрея Воронихина, Исаакиевский собор Огюста Монферрана, Биржа Тома де Томона, Адмиралтейство Андреяна Захарова — это здания-символы, которые мы сейчас не всегда четко отделяем от памятников более древних и более поздних. Но для Лукомского и многих его современников это были эталоны красоты.

Лукомский продолжает:

«С течением времени соотношение зданий по их архитектуре переместилось, и связь нарушилась. Стили: русский, Ренессанс — строгий, модернизованный и всякий другой, какой только заблагорассудится, — врезались между связными по стилю Александровскими постройками, вылезли из стройной линии улиц, и вот — нетъ стиля у величаваго, спокойного Александровскаго Петербурга».

Что же это за здания, которые могли так его расстраивать? Например, в 1906 году был построен особняк балерины Матильды Кшесинской, примы Мариинского театра. Архитектор Александр фон Гоген сделал его в стиле ар-нуво: это здание с асимметричной композицией, с башней на углу, узкими окнами и стенами из светлого кирпича с синими керамическими фризами. Фасад особняка получил серебряную медаль на конкурсе, который регулярно проводила городская управа. Другой пример: в 1907 году наконец был закончен и освящен храм Спаса на Крови по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия. Он напоминал храм Василия Блаженного в Москве. А сколько было в эти годы построено доходных домов в стиле северного модерна, со скульптурами в духе романтических средневековых легенд, имитациями грубой каменной кладки и изысканными металлическими решетками.

Лукомский был совсем не одинок в своей критике современной архитектуры

и в желании вернуть Петербургу стиль ушедшей эпохи. В эти же годы на Каменноостровском проспекте архитектор Владимир Щуко строит доходный дом по заказу инженера и девелопера Константина Маркова — это один из первых проектов Щуко, архитектора, который впоследствии станет ведущим в эпоху сталинской неоклассики, соавтором (вместе с Владимиром Гельфрейхом) здания Библиотеки имени Ленина и непостроенного Дворца Советов. В центре фасада — портик из четырех массивных коринфских колонн в высоту четырех этажей. Здание отсылает к итальянской архитектуре Возрождения больше, чем к александровскому классицизму, и напоминает Лоджию дель Капитанио в Виченце, построенную Палладио: там тоже были очень крупные колонны во всю высоту фасада, и этот мотив мы встретим еще не раз.

Итальянские мотивы повторяет в здании Русского торгово-промышленного банка Мариан Перетяткович, для которого это был один из последних проектов перед смертью. Перетяткович использует схему других палаццо Палладио: нижние этажи с имитацией грубой каменной кладки, а верхние — с колоннами. Лукомский очень хвалил этот проект и сокрушался, что стоит здание не на одной из набережных в самом видном месте города, а на узкой улице, где его трудно разглядеть.

Зато на самом видном месте, на Невском проспекте, был построен торговый дом Мертенса. Это было инновационное здание с железобетонным каркасом, который позволил сделать достаточно просторные торговые этажи и, главное, фасад с тремя гигантскими арками-витринами. Но, кроме арок, на фасаде есть и пилястры и колонны нарядного коринфского ордера. Два этажа над арками оформлены еще наряднее, и в целом композиция фасада напоминает уже не палаццо, а скорее триумфальную арку. Автором дома Мертенса был архитектор Мариан Лялевич.

Все больше примеров архитектуры в духе неоклассики заполняли страницы профессиональной прессы — например, «Ежегодника общества архитекторов-художников», который был аналогом современных блогов с новыми проектами: минимум текста, только картинки и подписи. В них интересно рассматривать не только фасады зданий, которые и сейчас еще стоят на улицах российских городов, но и интерьеры, многие из которых не сохранились. И наоборот: сделать современный интерьер даже в старом здании было иногда проще, чем перестроить все здание, поэтому в этой сфере мода часто менялась быстрее. Здесь нас ждет целая коллекция прекрасных неоклассических пространств, как будто скопированных из альбомов Джакомо Кваренги и Чарльза Камерона, архитекторов эпохи Екатерины II, Павла и Александра I. Кваренги построил Александровский дворец в Царском Селе, а Камерон — дворец в Павловске. Оба они были весьма последовательными палладианцами, знатоками древности, не только архитекторами, но и замечательными графиками — их рисунки интерьеров сами по себе вызывают восхищение тонкостью линий, пропорциями всех элементов и сдержанностью. Именно это и пытались повторить архитекторы-неоклассики начала XX века. Они предлагали пространства, в которых остается много воздуха и света, избегали нагромождений декоративных элементов и оставляли стены плоскими, используя для их членения не сильно выдающиеся рельефные элементы, иногда тонкие колонны, которые оформляли переход из одной залы в другую. Они отдавали предпочтение светлым обоям, белым архитектурным деталям из гипса или штукатурки. В таких комнатах — светлых, свободных от орнамента и символизма, который так любили в интерьерах ар-нуво — особенно заметными становились акценты из дорогих материалов: позолоченная рама для большого зеркала, цветной мрамор камина, — а также искусство: картины и скульптуры.

Однако следующий этап развития неоклассики совсем не был таким невинным упражнением в поиске законов вечной красоты. Он был связан с использованием языка классической архитектуры в политических целях. Пока Лукомский и архитекторы-палладианцы искали способ вернуть в Петербург дух ампира, в столице строилось еще одно здание, которое мы мельком уже упоминали, — германское посольство по проекту Петера Беренса. Это тоже неоклассика, и российские архитекторы должны были бы быть рады, что немецкий коллега поддерживает их устремления. Но им не очень понравился крупный масштаб и грубая трактовка, которую выбрал Беренс.

Прямо у Исаакиевского собора, к тому же на месте довольно скромного особняка, построенного в начале XIX века по проекту архитектора Василия Стасова, возникло здание высотой около 30 метров, облицованное темно-красным гранитом. Четырнадцать колонн составляли портик, монументальность их подчеркивалась тем, что они были упрощены до цилиндров, стоящих прямо на цоколе, с завершением в виде квадратных плит, как в дорическом ордере. Вход в посольство был отмечен тремя такими же геометрически упрощенными балконами, а на крыше возвышалась скульптура древнегреческих братьев Диоскуров — полуобнаженных юношей, ведущих коней под уздцы, которые были сделаны скульптором Эберхардом Энке. Скульптура была высотой почти с один этаж и заметно выделялась на фоне неба. Она оказалась неожиданным сюрпризом: городские власти ее не согласовали, архитекторы договорились только о флагштоке. Кони и юноши предстали перед горожанами, когда сняли леса, но тогда поделать уже ничего было нельзя: посольство все-таки.

Петербург вообще принял новое здание весьма критически, тем более что отношения между Россией и Германией уже были натянутыми; Первая мировая война началась через год. В «Сатириконе» опубликовали карикатуру, в которой колонны изображались как солдаты. Мнения более компетентных критиков разделились: Лукомскому здание казалось слишком грубым, он назвал его варварским. Критик в журнале «Московский архитектурный мир», напротив, считал, что «величаво-спокойный, хотя и монотонный фасад с его мощными колоннами и пилястрами из красного камня вполне гармонирует с гигантским Исаакиевским собором и подчеркивает идею иностранного посольства» Новое здание германского посольства в С.-Петербурге // Московский архитектурный мир. Вып. 2. 1913.. В 1914 году, после начала войны, толпа — видимо, специально подготовившись к этому и захватив инструменты — ворвалась в здание и разгромила его. В том числе с крыши сбросили скульптуры.

.09030059.ajb.jpg)

Беренс, работая над зданием, ориентировался на архитектуру немецкого классика первой половины XIX века Карла Фридриха Шинкеля. У него было несколько неоготических зданий, построенных под влиянием художников и поэтов национального романтизма, но самым известным его зданием, определившим развитие части немецкой, и не только немецкой, архитектуры на столетие, стал Старый музей на Музейном острове в Берлине. Его самый заметный элемент — 18-колонный портик, вставленный в открытую галерею, как в раму картины. Это здание повлияло и на посольство Беренса, и на здание Пушкинского музея, которое Роман Клейн закончил за год до того, как Беренс закончил посольство.

Но еще больше монументальная версия классицизма Шинкеля повлияла на архитекторов, которые работали с Гитлером: Пауля Трооста и Альберта Шпеера. Первый уже был состоявшимся архитектором, когда нацисты пришли к власти, а в 1934 году уже умер. Но последнее из его зданий, Дом немецкого искусства, стоит в центре Мюнхена и сейчас вызывает смешанные чувства у немцев. Его отличительная особенность — тоже колоннада, уже из 22 колонн упрощенных пропорций, как у Беренса: цилиндр и квадратное завершение. К концу строительства была приурочена выставка «Дегенеративного искусства» — на ней были собраны немецкие художники-модернисты, искусство, которое нацистская пропаганда объявляла симптомом вырождения национальной культуры (ссылаясь, кстати, на книгу Макса Нордау, о которой мы вспоминали в нашей первой лекции про ар-нуво).

Если Троосту почти не удалось поработать при нацистах, то Шпеер, напротив, не только построил несколько зданий, но и был министром вооружений и одним из любимых сподвижников Гитлера, который очень увлекался архитектурой. Титульное произведение Шпеера — новая рейхсканцелярия, главное правительственное здание Третьего рейха. Оно пострадало во время бомбежек Берлина и потом было разобрано. Но судя по фотографиям и чертежам, в нем было много общего с посольством Беренса, тем более что сам Шпеер отмечал в своих воспоминаниях, что Гитлеру нравилось это здание в Петербурге. Снаружи рейхсканцелярия была не такой впечатляющей, как можно было ожидать: только вход говорил о том, что это государственное учреждение — портик из четырех квадратных в сечении колонн и барельефа орла над ними. А в остальном фасады были достаточно простыми.

Но внутри, в помещениях и во внутреннем дворе, Шпеер использовал одну интересную особенность неоклассики. Будучи упрощенной до базовых геометрических форм и элементов, эта архитектура обладает способностью сохранять пропорциональную гармонию и одновременно сбивать с толку масштабом. По фотографиям или рисункам трудно определить, большое или маленькое это помещение. Колонна может быть и обычного размера, и в пять раз большего, отчего все помещение увеличится, но понять это можно только по мебели или по фигуркам часовых. Это не случайно: задача архитектора была в том, чтобы создать эффект монументальности, обратиться к традициям и XIX века, и Древнего Рима, и одновременно заставить человека чувствовать себя потерянным, лишенным ориентиров. Шпеер вспоминал в своих мемуарах, что именно так Гитлер и поставил ему задачу: «Мне нужны просторные помещения и залы, на фоне которых я бы производил должное впечатление, в особенности на мелких властителей» А. Шпеер. Воспоминания. М., Смоленск, 1997..

В процессе работы возникали абсурдные ситуации, пишет Шпеер: со строительством надо было очень торопиться, а для производства сложных интерьерных деталей требовалось много времени. Поэтому их пришлось заказывать до того, как были готовы проекты собственно архитектуры. В результате некоторые помещения ему пришлось проектировать под уже заказанные гигантские ковры, а не наоборот.

Тем временем в СССР неоклассика тоже стала основным языком власти в 1930–50-х годах. Но это была совсем другая версия неоклассики. Размах строительства был колоссальным: новые районы и даже целые города, комплексы типа ВДНХ и отдельные здания вроде московских высоток или так и не построенного Дворца Советов со статуей Ленина на высоте 300 метров. Для этого требовались сотни архитекторов, работающих с самыми разными версиями архитектурного языка.

Но его общее направление было задано сверху. В начале 1930-х годов архитекторам было указано оставить свои модернистские увлечения и переключиться на работу с традициями. В ходе конкурсов на Дворец Советов, которые проходили с 1931 по 1933 год, были даны жесткие комментарии по поводу проектов, которые все еще следовали в русле современной архитектуры. В прессе критиковали отечественных и зарубежных модернистов: «Главную опасность представляет в архитектуре, несомненно, конструктивизм. Представители и вдохновители этого течения последовательно выхолащивают классовую сущность пролетарской архитектуры…» Цит. по: Д. С. Хмельницкий. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2006. Алексей Николаевич Толстой, автор «Гиперболоида инженера Гарина», «Приключений Буратино» и эпопеи о Петре I, написал статью «Поиски монументальности», опубликованную в «Известиях». В ней он утверждал, что советские архитекторы решают задачу проектирования главного политического символа эпохи и всего мира, а не только СССР. Поэтому они должны задействовать «все культурное наследие прошлого», говорит он — и даже перечисляет, давая краткие характеристики: архитектура Древнего Египта, Греции и Рима, Средних веков, Возрождения, классицизма, современности. Что взять из истории? Толстой отвечает:

«Все замкнутое в себе, выражающее угнетение, социальную пирамиду, феодальную крепость — вся геометрия форм — это не наше. Не наши идеологически родственные этому формы: готика, американское небоскребство и корбюзионизм. Во всем этом — одна сущность: отгороженность, власть меча, золота или мистического обмана, — индивидуализм» А. Н. Толстой. Поиски монументальности // Известия. № 57. 1932..

Советские архитекторы должны пойти по пути переосмысления античного наследия: демократичной Эллады и Рима с его масштабом, рассчитанным на массы людей.

Спустя пять лет на Первом съезде Союза архитекторов его ответственный секретарь Каро Алабян выступил с докладом о задачах советской архитектуры. В нем он обрушился на коллег-конструктивистов:

«В течение долгого времени в нашей архитектуре сильно было влияние и западно-европейского конструктивизма. Несмотря на все внешнее различие формализма и конструктивизма, истоки у них общие — равнодушие к живой действительности. Наши конструктивисты — бр. Веснины, Гинзбург и др., следуя доктрине своих западно-европейских коллег — Корбюзье, Гропиуса и др., долгое время прикрывались левацкой фразеологией и громкими фразами о „революционности, социалистичности и принципиальности“ их искусства» К. С. Алабян. Задачи советской архитектуры // Первый Всесоюзный съезд советских архитекторов. М., 1937..

Что же должны делать советские архитекторы?

«Советский народ — самый счастливый народ во всем мире. Поэтому наша архитектура должна быть глубоко оптимистичной, радостной. Она должна вселять бодрость и уверенность в сердца миллионов, зажигать их большевистской страстью, увлекать, волновать, звать к новым победам. Таково одно из основных качеств подлинной архитектуры социалистического реализма».

А секрет такой архитектуры — в глубоком осмыслении Античности, а не в механическом копировании:

«Мы должны учиться у Брунеллеско, Палладио, Браманте и других великих зодчих эпохи Ренессанса тому, как нужно осваивать культурное наследие. Используя лучшие образцы архитектуры античной Греции и Рима, эти мастера создали свой особый стиль, отвечающий духу их времени».

Тут о своих неоклассических интересах вспомнили многие советские архитекторы. Еще в 1912 году Иван Жолтовский построил дом Тарасова на Спиридоновке в Москве — один из фасадов почти буквально повторяет фасад палаццо Тьене, которое построил Палладио в Виченце. В одном из выпусков журнала конструктивистов «Современная архитектура» в 1927 году авторы как следует прошлись по Жолтовскому, обвиняя его в том, что он «пытается навязать Советскому Союзу принципы эпохи итальянского Ренессанса» Как не надо строить // Современная архитектура. № 2. 1928.. Но в 1934 году Жолтовский строит на Моховой улице жилой дом, в котором использует крупные колонны высотой почти во весь фасад, как в Лоджии дель Капитанио того же Палладио, — и это здание получило прозвище «гвоздь в гроб конструктивизма».

А в это же время напротив строится гостиница «Москва» по проекту Алексея Щусева, Леонида Савельева, Освальда Стапрана; на Тверской один за другим возникают жилые дома — и в каждом дается своя интерпретация классики. Работу над ВДНХ начали в конце 1930-х, но самые известные сегодня павильоны возникли уже после войны — и тут задача совместить символизм советских республик и отраслей народного хозяйства со словарем классической архитектуры привела к взрыву архитектурной фантазии.

Впрочем, уже в 1955 году Никита Хрущев, выступая перед советскими строителями и архитекторами, обрушился на неоклассиков. «Ничем не оправданные башенные надстройки, многочисленные декоративные колоннады и портики и другие архитектурные излишества, заимствованные из прошлого, стали массовым явлением при строительстве жилых и общественных зданий, в результате чего за последние годы на жилищное строительство перерасходовано много государственных средств, на которые можно было бы построить не один миллион квадратных метров жилой площади для трудящихся» Об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Постановление № 1871 Совета министров СССР от 4 ноября 1955 года., — говорилось в постановлении, и приводились многочисленные примеры, назывались имена, лишние, по мнению партийных начальников, архитектурные детали и суммы неоправданных расходов.

Постановление заняло передовицу газеты «Правда». К счастью, в эти годы провинившиеся архитекторы рисковали уже только рабочими местами. Советские архитекторы, как и в 30-х годах, оперативно перестроились: теперь они сокрушались, что пропустили «такие нездоровые явления в теории и практике, как одностороннее, эстетское понимание задач архитектурного творчества, игнорирование насущных интересов массового строительства, стремление создавать помпезные, а по существу эклектичные, антихудожественные произведения» На пути решительной творческой перестройки // Архитектура СССР. № 5. 1955.. Начиналась эпоха хрущевского модернизма.

На Западе после Второй мировой войны для классики тоже настали не самые простые времена. Здания с колоннами теперь воспринимались как символ тоталитарного режима, который нуждается в архитектуре как инструменте пропаганды, чтобы подавлять своих граждан, заставлять их ходить строем и повиноваться любому приказу, даже самому страшному. Особенно ясно такое понимание было сформулировано архитекторами Западной Германии. В журнальных статьях и в книгах они прямо говорили, что после Третьего рейха аморальны любые намеки на традиционную архитектуру, будь то классицизм Шинкеля или даже средневековые образы, которые широко использовались в эпоху национального романтизма. Они настаивали на возвращении к архитектуре модернизма, представленной школой Баухаус, которая была закрыта в 1933 году, а многие ее преподаватели и студенты бежали из страны. Для важных проектов теперь действительно приглашались архитекторы из-за рубежа — как эмигранты, так и иностранцы.

Тем не менее внутри самой современной архитектуры

Ямасаки отмечал в эти годы, что хотя традиционная архитектура не подходит для решения современных задач с точки зрения конструкций и материалов, но в ней есть подсказки для решения «эмоциональных задач», как он выразился в одной статье, с которыми современная архитектура справляется пока с трудом. Можно понять это и так: современная архитектура недостаточно красива, не вызывает у человека приятных чувств, не создает ощущения гармонии. Проблемы пропорций вставали перед Минору Ямасаки и тогда, когда он проектировал башни-близнецы: на вопрос журналистов, почему он построил две башни по 110 этажей, а не одну в 220, архитектор ответил, что не хотел потерять человеческий масштаб.

Минору Ямасаки относят к направлению новых формалистов. К этому же направлению принадлежал и архитектор Эдвард Даррелл Стоун, построивший перед войной нью-йоркский Музей современного искусства — MoMA, а в конце 1950-х — посольство США в Нью-Дели. Посольство, как и конференц-центр Ямасаки, напоминает белый храм с колоннадой из широко расставленных опор медно-золотого цвета. Еще один пример — Линкольн-центр, комплекс театральных зданий и музыкальных залов, построенный в Нью-Йорке в 1960-е годы разными архитекторами. Это современные здания с отдельными неоклассическими элементами, которые сближают их с театральными зданиями прошлого.

Но чуть позже обращение к классическим формам в прямом смысле состоялось снова. Конечно, заказчики и архитекторы, которые предпочитали дома с колоннами, находились всегда. Но новый виток профессиональной дискуссии о классике в современности случился благодаря архитектору Леону Крие. Первые десятилетия своей архитектурной карьеры он провел как преподаватель в лондонских Школе Архитектурной ассоциации и Королевском колледже искусств. Крие относился к современной архитектуре очень критически и стал известен фразой «Я архитектор, потому что ничего не строю». Модернистская архитектура негативно влияет на исторические города Европы. Крие последовательно критиковал не только эстетику модернизма, но и положение архитектора в современной культуре в целом (под современностью он имел в виду большой промежуток времени с XIX века). Он писал, что в индустриальной цивилизации нет места для архитектуры, нет места для красоты и достоинства: все подчинено задачам производства и машине капитализма. Традиционная архитектура для Крие не только вопрос вкуса, но скорее перчатка, которую он бросает в лицо всему архитектурному сообществу.

После того как он заявил, что немцы слишком фрустрированы темой вины и это мешает им увидеть ценности традиционной архитектуры, а потом издал книгу о Шпеере, написанную с симпатией к немецкому архитектору, его отношения со многими коллегами испортились еще сильнее.

Тем не менее Крие получил интересный заказ: построить небольшой городок Паундбери, рассчитанный на 6000 жителей. Работа над проектом ведется с 1990-х годов и должна быть завершена к 2026 году — такой долгий срок связан не с медлительностью, а с тем, что город строится по мере того как заселяется, чтобы дома не стояли пустыми. Сейчас в нем около 4000 жителей.

Общий план Паундбери и вся архитектура — вариации на темы старой доброй Англии и старой доброй Франции,

Фанатов классической архитектуры много и по другую сторону Атлантики — в США, где их часто приглашают проектировать крупные общественные здания, когда хотят установить связь между историей места и современностью. Например, архитекторы Аллан Гринберг и Роберт Стерн спроектировали очень похожие корпуса для университетов, один в Делавэре, другой — в Вирджинии: оба краснокирпичные, с белыми портиками и деталями. Новые корпуса почти не выделяются на фоне других зданий этих кампусов, построенных в XVIII–XIX веках. В США есть и с десяток архитектурных школ, в которых классической архитектуре уделяется особое внимание.

Современные российские архитекторы тоже интересуются неоклассикой.

Работа с классикой — дело трудное со всех точек зрения: политической, технологической и эстетической. Но это до тех пор, пока она видна внешнему наблюдателю. В интерьере все становится проще. С одной стороны, древнегреческие или древнеримские интерьеры не сохранились, а чтобы переносить в жилое пространство логику храма или Колизея, всегда требовалась некоторая гибкость. Открытие памятников Помпей и росписей в помпейских домах слегка помогло навести порядок в этом вопросе — и одновременно повлияло на психологию частного интерьера: начиная с XVIII века в домах перестали создавать исключительно роскошные дворцовые пространства. То, что многие заказчики и дизайнеры до сих пор пытаются в типовой квартире или особняке воспроизвести в уменьшенной версии Эрмитаж или Версаль, — это интереснейший культурный феномен, причем совсем не только отечественный. Но, очевидно, в его основе лежит эта путаница: многие считают единственным вариантом стиля его самые парадные и сложные версии, которые именно потому и лучше всего известны, что они являются самыми сложными и парадными.

Но, конечно, нельзя обмануть того, кто хотя бы отчасти не хочет быть обманутым. И во всех шести историях, которым был посвящен наш курс лекций, скрывается множество развилок и возможностей, отвечающих амбициям, бюджетам и знаниям каждого из нас. Впрочем, один из самых сложных выборов — не между стилями или бюджетами. Он между стремлением быть и желанием казаться. Мы можем искать в этих библиотеках эстетических и исторических прецедентов то, что нам близко по духу, по настроению, по образу жизни. А можем — то, что может произвести впечатление на окружающих или превратить нас в