Расшифровка Природа как разумное начало

Христианство принесло в понимание природы проблему разделения между миром сотворенным и Творцом, между материальной природой и духовным высшим миром, которая

Философия Нового времени — обширный феномен. Я коснусь только одной его части, рационализма, и оставлю за скобками эмпиризм, с которым рационалистическая традиция находилась в напряженной полемике. Рационализм связан с поиском разумного начала: оно непременно должно быть в природе, в мире вещей. Это разумное начало

Декарт в современной философии считается персоной нон грата из-за его механистической картины мира. Он описывал мир как механизм, похожий прежде всего на механизм часовой. О том, что природа действует как часы, он пишет, например, в «Первоначалах философии», и это часы, которые нужно заводить каждый день. Часы мира постоянно заводит Бог — он часовщик.

По Декарту, существуют две субстанции, протяженная и непротяженная. Субстанции — одно из важных философских понятий, основа всего. Протяженная субстанция — это все тела, которые находятся в пространстве и обладают протяженностью. Непротяженная субстанция — это

В философии другого представителя рационалистической традиции, Спинозы, происходит слияние Бога и природы. И Спиноза в этом близок с Джордано Бруно, у которого Бог и природа есть одно. Если у Декарта субстанций две, то у Спинозы субстанция только одна, и это Бог, но одновременно и природа. Бог — это natura naturans То есть «природа порождающая»., внутренняя имманентная причина всего сущего: все, что есть, существует благодаря Богу, но этот Бог не отличается от того, что есть: он во всем. Мир — это форма его самопостижения, natura naturata, сотворенный мир. Различие между natura naturans и natura naturata идет от средневековых схоластов, от Августина, про которого я говорила в прошлой лекции, но здесь оно принимает форму пантеистического единства, тождества природы и Бога. Человек, по Спинозе, познает Бога в двух атрибутах: в протяженности и в мышлении.

У Декарта протяженность и мышление были двумя разными субстанциями, то есть началами мира, а у Спинозы это два атрибута одной и той же субстанции. Каждая субстанция может пребывать в том или ином модусе. Модусы — это видоизменения или единичные состояния субстанции в обоих ее атрибутах, мышлении и протяженности. Все модусы в совокупности составляют природу произведенную, natura naturata. Соответственно, natura naturans и natura naturata — это две стороны одной и той же субстанции, как лента Мебиуса: природа-Бог, два в одном.

Когда обсуждают рационалистов, обычно говорят еще и о Лейбнице. Если у Декарта часы Вселенной механические, то Лейбниц ближе к модели с батарейкой. В

Но в целом природа — это множество отдельных деятелей, которые у Лейбница называются монадами. В своем трактате «Монадология» он описывает монаду как элементарного деятеля, простую субстанцию, которая входит в состав сложных. «А где нет частей, там нет ни протяжения, ни фигуры и невозможна делимость.

По Лейбницу, мы живем в самом прекрасном и гармоничном из возможных миров. Вот что он пишет: «Таким образом, во Вселенной нет ничего невозделанного или бесплодного: нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного смешения, разве только по видимости…» И этот природный физический мир — проявление мира метафизического, в котором монады — это нематериальные индивидуальности, выражающие многое в едином. Они проявляют активность, стремясь к постоянному изменению. При этом природа, как пишет Лейбниц, не делает скачков, в ней нет пустот, резких переходов, она существует в непрерывности, и в ней нет смерти.

Как в рационализме Нового времени решается парадокс философии природы между бесконечностью Вселенной и конечностью человека? С одной стороны — представление об энергии, с другой — механистическая картина мира. Если Лейбниц и Спиноза через единство или бесконечное множество субстанций, или монад, занимаются как будто заклинанием смерти, то, по Декарту, смерть — это остановка машины тела и у человека эта проблема решается бессмертием души.

Нужно сказать, что сегодня и философия Нового времени, особенно идеи Спинозы и Лейбница, и немецкий идеализм, о котором я сейчас буду говорить и который в российской и советской историко-философской традиции принято называть немецкой классической философией, как никогда актуальны. В частности, Спиноза и Лейбниц актуальны благодаря Жилю Делёзу, французскому философу ХХ века, который сейчас считается самым популярным, авторитетным и цитируемым европейским философом. И Декарт, который, как я уже говорила, не пользуется большой популярностью, в ХХ веке, можно сказать, реабилитируется после некоторого забвения в том числе благодаря Жаку Лакану. Лакан и Делёз — две большие фигуры во французской философии ХХ века, которые становятся проводниками более ранних классических философов в современную культуру.

Однако романтическая традиция, с которой я начну рассказ о природе в немецкой классической философии, пока остается в тени, хотя позиция романтиков как раз очень близка современной.

Начинается эта традиция с движения «Буря и натиск» «Буря и натиск» (нем. Sturm und Drang) — предромантическое литературное и художественное направление, в музыке повлиявшее на многих композиторов, от Гайдна и Моцарта до Бетховена и романтиков. Идеологом движения был философ-эстетик Иоганн Гердер (1744–1803), а в число участников движения, которых называли штюрмерами, входили, например, Иоганн Гете и Фридрих Шиллер. — речь шла о бурных чувствах и эмоциях, противостоящих рационалистическим тенденциям эпохи Просвещения. В XIX веке романтизм в Германии и Европе вообще поднимает на щит чувственность, интуицию, эмоциональное постижение жизни и главным образом природы.

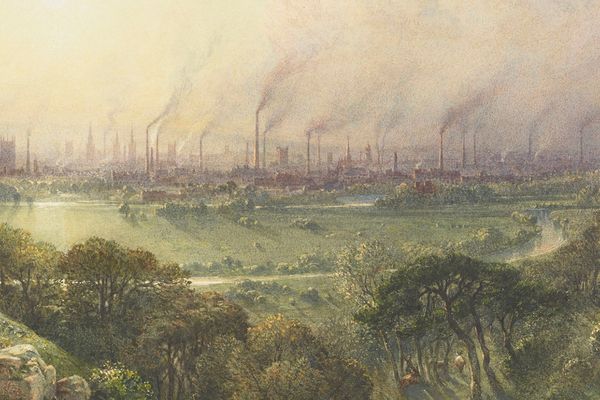

Природа становится очень значима, она становится ориентиром. Прежде всего здесь важна эстетическая составляющая: природу нужно рассматривать не как объект естественно-научного изучения, не рационально, а как поэтическое, творческое, порождающее начало. С ней нужно общаться через искусство, поэзию, чувственные формы познания. Иоганн Гете, Иоганн Гердер, Фридрих и Август Шлегели, Новалис, Фридрих Гёльдерлин и другие представляют не только философию, но и культуру романтизма — прежде всего, конечно, в этой традиции нам известны поэзия, живопись, музыка. Для романтиков характерно мистическое отношение к природе, витализм Витализм — учение, согласно которому в живых организмах есть особая жизненная сила, влияющая на все проявления жизни.. И то, к чему стремится человек в природе, — это свобода. В природе следует искать освобождения от узких рамок рационалистического мира, индустриальной эпохи, которая начинает набирать обороты.

Но перейдем к немецкому идеализму, или тому, что было принято называть немецкой классической философией. «Классический» все-таки очень широкое понятие, я стараюсь уходить от этого определения. А «идеализм» — определение более точное, потому что оно сразу позволяет понять суть проблемы. Идеализм — это, как объяснял Гегель в «Феноменологии духа», поиск разумом себя самого вовне, в природе, где разум ищет подтверждения своей действительности.

Разговор о немецком идеализме обычно начинается с философии Канта. Ее традиционно делят на два периода: докритическая, ранняя, философия и критическая. В ранний, докритический, период Кант как раз занимался исследованиями природы, писал такие трактаты, как «Всеобщая естественная история и теория неба», писал об огне. А критический период — это время создания трех больших «Критик»: «Критики чистого разума», «Критики практического разума» и «Критики способности суждения». Именно в третьей «Критике», где вроде бы никакого намека на природу не содержится, Кант рассматривает ее как предмет философского познания и по аналогии с разумом (об этом говорится во второй части книги). Кант предлагает нам определение организма. Организм — это некое целое, в котором объединены различные части. Части животных объединяются в целое в соответствии с целями выживания и воспроизводства организма. Это своего рода умный дизайн, организмы существуют так, как если бы они воплощали понятия или разум.

В отличие от Канта, Шеллинг начинает свой натурфилософский проект не с высшей формы организма, не с того, что так или иначе похоже на человека, не с антропоморфного умного дизайна, но, наоборот, с простых форм материи, например с геологической природы, и описывает прогрессивную самоорганизацию материи снизу вверх. Определяет это развитие не дизайн, не концепт, а низовая сила, потенциальность, которая сама по себе не имеет основания, ее ничто не определяет. Объективная диалектика природы заключается в том, что происходит постепенная эволюция от природы к духу и сама природа рассматривается как творящая, порождающая, деятельная. По Шеллингу, вся природа — это единый организм, единый процесс, источником которого является мировая душа. И снова появляется понятие мировой души, которое уже было у Платона, неоплатоников, у Гермеса Трисмегиста, у Джордано Бруно, о котором я говорила в прошлой лекции.

У Шеллинга есть произведение «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах». Казалось бы, здесь речь идет о человеке, но природа имеет прямое отношение к этой книге. Откуда возникает Бог? Из природы. По Шеллингу, не природа возникает из Бога, как у схоластов, например, а наоборот: Бог возникает из природы, это ее порождение. Можно процитировать здесь следующий фрагмент:

«Натурфилософия нашего времени впервые установила в науке различие между сущностью, поскольку она существует, и сущностью, поскольку она есть основа существования. <…> Поскольку до Бога или вне Бога нет ничего, то основа его существования должна быть в нем самом» Ф. В. Й. Шеллинг. Сочинения в 2 т. Т. 2.

М., 1989..

Но далее Шеллинг говорит о том, что эта основа в нем самом не абстрактное понятие, а

Еще природа описывается как основа, и эту основу он определяет как стремление единого порождать само себя или как волю, предчувствие, вожделение. Вот что он пишет об этой основе:

«…хотя она давно вытеснена тем более высоким, которое поднялось из нее, и хотя мы можем познать ее не чувствами, а лишь духом и мыслью. Вследствие вечного деяния самооткровения в мире, каким мы его теперь видим, все есть правило, порядок и форма; однако в основе его лежит беспорядочное, и кажется, что оно

когда-либо может вновь вырваться наружу…» Там же.

Эта идея вытеснения основы и представление о том, что она может снова вырваться наружу, напоминает фрейдовскую идею о возвращении вытесненного. Фрейд связывал природу с так называемым органическим вытеснением. В человеке есть

Так вот, шеллингианская основа — та самая природа, которая порождает Бога — может быть сравнима с фрейдовским бессознательным. Шеллинг говорит о бессознательном, для него оно первично по отношению ко всякому сознанию. «Всякое рождение есть рождение из тьмы на свет; семя должно быть погружено в землю и погибнуть во тьме, чтобы мог подняться и раскрыться под лучами солнца прекрасный светлый образ». Бог сам себя предчувствует и создает из этой темной неразумной основы. А природа автономна — она есть независимо от того Бога, которого она порождает. И если у Декарта мир представлял собой механизм, то у Шеллинга это однозначно организм, причем единый организм и есть мировая душа. В работе «О мировой душе» он замечательно описывает животных, которые предчувствуют наступление природной катастрофы: как они трепещут, как вздымается их грудь. И он пишет, что мы можем сделать из этого вывод: в природе все со всем связано, это живое органическое единство.

Другой автор, который сегодня тоже переживает второе рождение, к которому мы снова и снова возвращаемся в немецком идеализме, — это Гегель. Для Гегеля природа связана с духом. Что такое дух, вопрос интересный, потому что дух — это не Бог. Это некая осмысленность, самопонимание — такое, которое не находится в головах отдельно взятых людей, а обретает форму объективно существующих вещей,

Природе посвящен второй том «Энциклопедии философских наук» Гегеля, большая книга «Философия природы». В ней Гегель, так же как и Шеллинг, постепенно описывает самораскрытие духа в природе. Но везде: и в неорганической природе, и в минералах, и в растениях, и в воде, и в животных, — Гегель обнаруживает некоторую форму отношения к Другому, тщательно описывая, например, чем отличается растительный организм от животного, ничего не оставляя без внимания: каждый мельчайший фрагмент природного мира должен был исследован на предмет проявленности в нем духа.

А вот основы в шеллингианском смысле у Гегеля нет. Это автор радикальной безосновности. Если про Шеллинга можно сказать, что

«Смерть» в данном случае еще и синоним для «истины». Истина растения постигается уже тогда, когда, будучи поглощенным животным, это растение трансформируется в другую форму субъективности. Субъективность — это не внутренний мир человека в нашем привычном словоупотреблении, а отношение к Другому как к объекту. Не только люди, но и звери и другие существа относятся

Вот что Гегель говорит в заключительных абзацах «Философии природы», обобщая: «Цель природы — умертвить саму себя и прорвать свою кору непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы, омолодившись, выйти из этого внешнего бытия в виде духа» Г. В. Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М., 1975.. Очень загадочная фраза, в которой возникает фигура феникса. Что такое (или кто такой) феникс? Это мифическая птица, которая постоянно сжигает себя, а потом восстает из своего же пепла. За классическим пониманием природы стоит его фигура — вера в безграничный, неисчерпаемый источник энергии и жизни. Феникс сжигает себя, он приносит себя в жертву. Что такое жертвоприношение? Нечто материальное сжигается, и духовная субстанция в виде дыма поднимается к небесам. То понимание природы, с которым мы живем до сих пор, связано как раз с этим сжиганием, с топливом, с извлечением из недр земли энергии и постоянным разогревом планеты, разогревом наших тел для того, чтобы они могли быть включены в бесконечный цикл производства.