Интервью с Кшиштофом Занусси

О Польше и СССР, польских монастырях и русской провинции, влиянии Тарковского и дебюте Гарри Маккуина

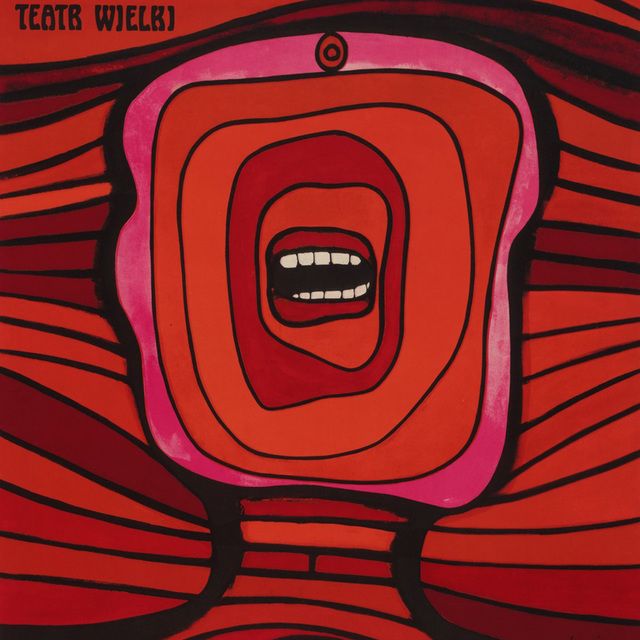

Кшиштоф Занусси — польский режиссер, сценарист и продюсер. Один из главных представителей «кино морального беспокойства» — периода в истории польского кинематографа, важнейшими чертами которого были социальная острота и политическая актуальность. Автор картин «Структура кристалла», «Защитные цвета», «Спираль», «Константа», «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» и других.

О первых поездках в СССР

Кшиштоф Занусси: Огромное впечатление произвел на меня Новосибирск, где я увидел Россию, которую знал по дореволюционной литературе, по литературе Тургенева или Чехова. Так что мне было очень интересно увидеть такую интеллигенцию, тогда еще в Новосибирске были живы остатки оттепели. И потом, когда прошло уже сорок или больше лет и я снова туда приехал, я еще успел увидеться с участниками той встречи.

Эта память очень сильно закрепилась в моей голове. Тогда были серьезные вопросы, серьезные размышления о жизни. В тот момент я понял, что в России есть глубинка, но она совсем не то, чем кажется на первый взгляд, — это просто люди, которые глубоко думают.

Министр иностранных дел польского кино

Вячеслав Рогожников, шеф-редактор Arzamas: Когда я говорил с Наумом Клейманом, он назвал вас министром иностранных дел польского кино. Можете рассказать про это?

К. З.: Нет, пусть он расскажет, я такой чести не заслуживаю. Конечно, я сделал больше половины моих картин или за границей, или в сотрудничестве с заграницей, так что у меня были сильные связи в разных направлениях. И казалось, что после изоляции времен коммунизма мы тем более хотели пробиваться к международным экранам и публике.

А вообще у меня, как у любого артиста, есть желание доказать, что моя работа имеет значение для людей за границей, которые не знают меня и не понимают специфичности моей страны. Должно быть

Денис Вирен, киновед, переводчик: Сейчас, в эпоху глобализма, все чаще говорят про транснациональное кино и таких же режиссеров — и в то же время мы, как бы в противовес этому, ощущаем особую ценность национальных кинематографий и школ. И вы для меня, пан Кшиштоф, уникальный пример режиссера, который работал во множестве стран, причем как на Западе, так и на Востоке. Может быть, это немного наивно, но как вы себя ощущаете: как польский кинематографист или как человек мира?

К. З.: Вы забыли

В. Р.: Я знаю, что вы много раз отшучивались, когда возникал вопрос, славянин вы или нет, или когда вас называли славянином. Кем вы себя считаете? Поляк — это вообще кто?

К. З.: Знаете, во-первых, я считаю себя стариком. Это абсолютно универсальная характеристика, я восемьдесят два года прожил на этой земле. Я мясоед, хотя не горжусь этим, это мой недостаток. И так далее, и так далее. Не хочу шутить, потому что человек имеет много разных идентитетов. Я живу в лесу и принадлежу к общине, которая живет в лесу рядом с Варшавой. Есть много таких уровней. Мне интересен определенный круг героев, определенные среды. Есть те, в которых я не разбираюсь и о которых не буду рассказывать, потому что недостаточно заинтересован и не чувствую себя компетентным. Так что если вы хотите увидеть картину о жизни в дискотеке, не приглашайте меня на работу, потому что я не сумею снять это хорошо и всегда буду чувствовать себя чужим. А если хотите, чтобы я рассказал вам о среде университета, в том числе университетов разных стран, то думаю, что я могу сделать это довольно дельно. И, конечно, один из этих уровней — то, что в Польше я чувствую себя дома. В языке я в большой степени чувствую слова, а о смысле слов в других языках я только догадываюсь и не могу свободно его выразить. С этим ограничением надо жить.

В. Р.: Тот же Наум Клейман вспоминал, что однажды в Варшаве вы пригласили его и одного испанского коллегу на спектакль, сели между ними и синхронно переводили весь спектакль с польского на русский и испанский. Это его совершенно поразило.

К. З.: Это могло иметь место, только я не хороший переводчик, так что его поразило то, что и он мучился, и я мучился, и испанец мучился. Просто это не мое призвание. Но в моей жизни есть гораздо более драматический эпизод, когда мне пришлось в прямом эфире на итальянском телевидении переводить русского лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, который получал литературную премию Капри. К нему пригласили переводчика с английского, а он отказался, сказал: «Я свободно говорю

Но Бродский гуманитарно к этому подошел: его речь была простой и краткой, и я смог

О влиянии русского кино и культуры

В. Р.: Польское кино, по крайней мере в советские годы, очень сильно влияло на русских режиссеров и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е. Что можно сказать о влиянии советского кино на польское? Было ли такое вообще?

К. З.: Безусловно, было, потому что даже организация производства в 50-е годы повторяла то, что было в России на «Мосфильме». Потом, в оттепель, с 1956 года, она стала другой, гораздо более открытой к разнообразию, потому что было много центров, принимающих решение, а не один, и это было достижение наших коллег. Они добились гораздо большей свободы, потому что были творческие группы, которые предлагали сюжет и сценарий, а, скажем, на «Мосфильме» все было по заказу, там редакторы заказывали темы.

Я думаю, эти монументальные производства, которые приходили из России, безусловно, могли особенно повлиять на наших коллег. Таких масштабов кино до войны в Польше не существовало. И я думаю, что в больших эпических картинах, как «Крестоносцы» Александра Форда, «Фараон» Ежи Кавалеровича, «Пепел» — не «Пепел и диамант» Имеется в виду фильм «Пепел и алмаз». , но только «Пепел» — Анджея Вайды, можно увидеть

В. Р.: А если говорить про авторское кино?

К. З.: Уже нет, я думаю, что здесь были совсем другие источники инспирации. Если смотреть на кино Тадеуша Конвицкого, например, — это писатель, который потом делал очень интересные авторские кинокартины, — я никакого влияния не вижу.

Д. В.: Я бы чуть-чуть расширил этот вопрос, который я, пожалуй, никому из классиков польского кино еще не задавал. Известно, что в Советском Союзе был большой интерес к искусству соцстран, в том числе к польскому искусству. И это понятно, потому что в Польше была все-таки большая степень свободы, и в искусстве это тоже проявлялось — в том, которое было, что называется, актуальным. А был ли обратный интерес? Понятно, что у нас все это зажималось, и очень тяжело было существовать в официальном пространстве, но, может быть, был интерес на уровне личных контактов или интерес к классическому русскому искусству, отчасти похожему на польское, — скажем, искусству второй половины XIX века, если мы говорим про живопись?

К. З.: Конечно, это существовало. Но живой интерес был именно к дореволюционной культуре России. Для нас Достоевский — это гений, которым все занимались. Тот же Булгаков невероятно популярен до сих пор. Россия Чехова, Тургенева, Толстого и так далее всегда была нам интересна и близка. А современная не очень нас увлекала, потому что русские автомашины ломались, русские приборы были не самыми хорошими — лучше было покупать их на Западе.

А вообще, — думаю, мы это недостаточно акцентируем — надо не забывать, что Европа разделена на Восток и Запад, это раздел между Римом и Византией. И у нас, поляков, хотя наш язык считается славянским, менталитет очень сильно отличается, мы гораздо ближе к венграм, чехам и словакам, чем к русским. Потому что там есть византийские мышления, византийские решения: были времена, когда византийская культура была развита гораздо больше, чем римская, так что можно сказать, что одна всегда была впереди. Но разница мышления — огромная, разница чувствительности — тоже огромная. Я даже сам это чувствую, если читаю Достоевского. Я считаю его гением, но никогда не понимаю, почему его герои поступают так, как поступают. Я бы им посоветовал: делайте

В. Р.: Пан Кшиштоф, вы воспитывались и учились в колледже при доминиканском монастыре или ордене доминиканцев. Это правда?

К. З.: Нет, это неправда. Тут некоторая путаница. Я воспитывался в бенедиктинском — это совсем другое. И я снимал там мою дипломную картину и раньше часто бывал у них в гостях: когда случались трудности, приходилось принимать

В. Р.: Как было возможно, что в коммунистической Польше существовали эти религиозные ордена?

К. З.: Знаете, Сталин, который был хорошо информированным человеком, иногда говорил, что вообще коммунизм в Польше не приживется так просто. Частное владение землей было разрешено, и костелы остались монастырям, хотя преследования были.

Даже в деревне, где мы сегодня снимаем, есть монастырь, который занимается слепыми детьми, это как бы институт, который хотели закрыть в конце 1940-х годов. Но здесь были монашки еврейского происхождения, и у одной из них был родственник в политбюро. И есть легенда о том, как этот родственник приехал объяснить своей сестре, что закрыть институт необходимо, а она его убедила, что слепые социализма не построят. Институт оставили, его никто не трогал, и он прожил эти самые трудные годы как частный институт: он не получал денег от государства — только от людей. И он до сих пор считается довольно важным интеллектуальным центром.

О Тарковском и любимых русских фильмах

В. Р.: Скажите, как вы относитесь к Тарковскому?

К. З.: Об этом надо сделать отдельную передачу. Конечно, это был и гений, и человек мне лично очень близкий. Это почти парадокс: мы довольно разные по темпераменту, по поведению, но с первой встречи мы, мне кажется, почувствовали взаимную симпатию. И потом очень долго, до его смерти, продолжали общаться. И конечно, мне близки все его картины. Его последние картины, когда он снимал в Италии и в Швеции, для меня самые ценные. Эти картины не русские в том, что они представляют, но глубоко русские в своем духовном размере, и в этом Тарковский еще более чистый и доступный мне.

У неокоммунистов есть общая тенденция говорить, что если

В. Р.: У вас есть любимые русские фильмы?

К. З.: Конечно, есть. Это все фильмы Тарковского. И знаете, я очень высоко ценю Григория Чухрая, и Чухрай-сын тоже очень талантливый режиссер. Но Чухрая-отца, мне кажется, недооценивали в свое время, в оттепель, а он принес очень свежую стилистику, и великолепных актеров, и великолепные истории. Огромное число русских, или советских, режиссеров ставили работы, которые мне очень нравились и с которыми я чувствую близость: Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Роман Балаян. Но, знаете, надо бы посмотреть в список, чтобы никого не забыть. Я бросил первые имена, но таких имен гораздо больше: и Элем Климов, и Лариса Шепитько, и Андрей Смирнов, который до сих пор делает интересные картины, — для меня это все живое.

В. Р.: Вы сначала сказали, что вам важно, чтобы фильм доходил до зрителя, был понятен большой аудитории. Но потом первым вы назвали Тарковского.

К. З.: Здесь вы попали в ловушку, потому что широкая публика и глубокая публика — это неточные понятия. Знаете, «Москва слезам не верит» получила «Оскар» — можно ее забыть, большого влияния на культуру она не имела. А влияние Тарковского было гигантским. Сотни произведений в киноискусстве сочинены под влиянием Тарковского. Влияние — это важнее, чем широта. Конечно, билеты на его картины продавались не так хорошо, как на коммерческие картины. Но то, какой след он оставил, трудно измерить. Искусство всегда стоит на элитарной части, которая ведет общество вперед, а остальные тянутся в хвосте. И в этом смысле самое главное — в каком направлении обращается голова. Она не самая большая — живот у большинства животных всегда больше, чем голова.

О будущих картинах

К. З.: Знаете, я всегда думаю, что снимаю одну и ту же картину, в которой я ищу смысл жизни, хочу найти доказательство, что жизнь имеет смысл, потому что нам всегда угрожает мысль, что мир — бессмысленный и наше существование не имеет никакого значения. А это уже смерть. Я хочу от этого отдалиться, а для этого нужна вера,

О том, с чего начать смотреть польское кино

К. З.: Я бы начал, конечно, с Анджея Вайды: безусловно, и «Пепел и алмаз», и «Обетованная земля», и его последние, очень удачные фильмы — картина о Лехе Валенсе, картина о Катыни. Это первый набор, который надо посмотреть. А потом, конечно, картины Кесьлевского, картины Казимежа Куца, картины Кавалеровича, картины Анджея Мунка, моего учителя, хотя осталось только три полнометражные картины.

В. Р.: С какой картины надо начинать смотреть вас, пан Кшиштоф?

К. З.: Зависит не от моих картин, а от зрителя.

В. Р.: Например, вы встречаете на улице человека.

К. З.: В Африке это один зритель, а если приеду в Азию, то совсем другой.

В. Р.: А если русский зритель?

К. З.: Тогда пусть начинает с последней, «Эфир». Есть люди, которые считают, что «Эфир» — важная картина. Я на это надеюсь, так что начинаем с самой последней.

В. Р.: А вы сейчас смотрите кино и насколько много?

К. З.: Конечно, смотрю немного меньше, чем в нормальных условиях — чаще у себя дома, а раньше я ходил в кино, но смотрю.

В. Р.: Что вы планируете посмотреть в ближайшее время?

К. З.: Будет интересно увидеть победителей Каннского фестиваля. У меня длинный список картин, DVD лежат в моем маленьком кинозале. Картин хватает — а времени нет.

В. Р.: Что, условно говоря, вы будете смотреть сегодня вечером?

К. З.: Сегодня буду смотреть польские сериалы, потому что все-таки я занимаюсь моими актерами, и, чтобы их найти, я смотрю картины, даже те, которые мне не нравятся. Хотя я видел очень интересный фильм совсем молодого дебютанта. Рекомендую, называется «Супернова», и это удивительно близкая мне картина, где видно, что молодой режиссер представляет себе кино доступным и близким мне образом.