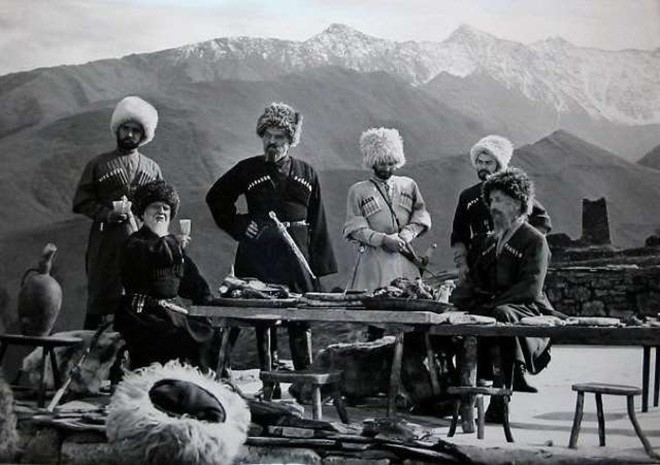

Застольные традиции народов Кавказа

- Дагестанцы

- Чеченцы

- Осетины

- Ингуши

- Адыги

- Тюрки Северного Кавказа

- Азербайджанцы

- Армяне

- Грузины

Дагестанцы

Аварский хинкал

Сварить крупные куски мяса. Пшеничное тесто, замешенное на кефире или кислом молоке, раскатать в пласт толщиной 6 миллиметров, порезать ромбами или квадратами и кинуть в оставшийся после мяса кипящий бульон. Варить минут пять, иногда помешивая. Если глаз еще не наметан, разрезать и попробовать одну хинкалину. Как только тесто готово, срочно вынуть, не забыв проколоть каждый кусок вилкой или зубочисткой. Для соуса смешать сметану или тушенные в бульоне помидоры без кожицы с чесноком. Мясо, тесто, соус и бульон подавать раздельно.

«Можно подумать, что юноши здесь не женятся и не играют свадеб. Сколько я ни ходил по улицам этого странного города, ни разу не увидел ни одного барана. Но спрашивается, что же режут москвичи, когда порог переступит гость? Чем же, если не разрезанным бараном, отмечают они приход кунака? Нет, я не завидую этой жизни. Я хочу жить в своем ауле Цада, где можно вволю поесть хинкалов, сказав жене, чтобы она побольше положила в них чесноку…»

Хинкал нередко путают с хинкали, однако это совершенно другое блюдо, занимающее центральное место в дагестанской кухне. Четыре ингредиента — мясо, тесто, чесночный соус и бульон — в нем подаются раздельно. В Дагестане живут десятки народов Коренными малочисленными народами Дагестана, согласно постановлению Государственного совета РД № 191 от 18 октября 2000 года, официально считаются аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, русские, цахуры и чеченцы-аккинцы. Данный список не учитывает десятки малых народов, политическим решением включенных в состав более крупных, но при этом обладающих национальным самосознанием, особой культурой и языком, — андийцев, дидойцев, ахвахцев, каратинцев и пр., и многие создали свои версии хинкала. Основное различие между ними — форма изделий из теста: у аварцев куски огромные, у лакцев — крошечные. Легенда гласит, что в старину у хорошей лакской хозяйки в ложке помещалось 99 хинкалин. Не самое фантастическое утверждение, если учесть гигантские размеры хинкальных ложек. Хинкал у кумыков, словно подчеркивая их принадлежность к тюркам, неотличим от среднеазиатского бешбармака (с мясом соседствуют тонкие квадратики теста; бешбармак традиционно ели руками, отсюда и название, в переводе означающее «пять пальцев»). Слоеный даргинский хинкал в виде рулетиков из слоеного теста, пересыпанного специями, напоминает немецкое блюдо штрули.

Раньше в хинкал шла в основном баранина, теперь в равнинной части Дагестана преобладает говядина. Вместо свежего мяса часто используют сушеную колбасу и сушеное мясо — отточенный веками способ сохранения еды в горных селениях. Сушат мясо поздней осенью, когда стада возвращаются с летних пастбищ, а мухи исчезают. Тонкие пласты солят, надевают на палки и вывешивают в тени, на сквозняке. Наструганное ломтиками сушеное мясо напоминает бастурму. Для хинкала его варят около часа, по возможности сливая воду. Это сытное, калорийное блюдо можно встретить и на столе обычной кавказской семьи, и в меню ресторана.

Чеченцы

Чепалгаш

Пшеничное тесто замешать на кефире или кислом молоке, разделить на куски весом около 200 грамм в виде шариков и тонко раскатать. На середину уложить пару столовых ложек начинки из домашнего (это важно!) творога, зеленого лука, яиц и соли. Края соединить и защепить, раскатать лепешку до толщины менее сантиметра. Обжарить с обеих сторон на сухой сковороде (первую сторону — с крышкой, вторую — без крышки). Готовые лепешки окунуть в горячую воду, сложить друг на друга, густо промазывая каждый слой сливочным маслом. Всю горку разрезать, как торт, на 6 частей. Есть, пока не остыло.

«Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чуре́к — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган Кумган — кувшин с носиком. и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле».

Жена Садо Садо — житель аула Махкет, в сакле которого ушедший от имама Шамиля Хаджи-Мурат в самом начале повести договаривается о контакте с русскими, к которым он планировал перейти. вносит закуски, которые в кавказских домах быстро подавали на стол, чтобы не заставлять голодного гостя ждать. Вопреки стереотипу о шашлыках, основой северокавказской кухни были и остаются мучные изделия, каши и сыр — простая, дешевая и калорийная пища, которую удобно носить с собой и пастуху, и воину. Поэтому каждый живущий в горах кавказский народ создал свою разновидность лепешек или пирогов. В Дагестане это чуду, у карачаевцев и балкарцев — хычины. Осетины до сих пор используют в религиозных обрядах священные пироги с сыром. В Чечне же наиболее популярны хингалш (тыквенные лепешки) и чепалгаш (тонкие лепешки с творогом). Именно последние Толстой называет пильгишами. Слово «чепалгаш» происходит, вероятно, от тюркского корня, также обозначающего лепешку («чапелек»

Чеченские лепешки готовятся на сухой сковородке и густо промазываются маслом, уже когда их складывают в стопку. Их разрезают вместе, как торт. В современной городской кавказской культуре традиционные мучные изделия серьезно потеснила итальянская пицца.

У многих кавказских народов и даже в некоторых русских общинах, проживающих на Кавказе, мужчины и женщины, как правило, питаются раздельно. Общение между полами сведено к минимуму. В Чечне гостям-мужчинам нередко подавал еду сам хозяин или его сыновья. Крайне не одобрялось, если перед посторонними крутилась взрослая дочь. Другое дело — появление «совсем молодой девочки». Возможно, вынос умывальных принадлежностей важным гостям был ее первым «выходом в свет», по волнительности сопоставимым с первым балом Наташи Ростовой. Важно было не испортить его, вести себя скромно и с достоинством.

Высоко ценилось умение гостя деликатно выразить почтение хозяйке дома. Она же, не вступая в беседу, коротко отвечала и удалялась в соседнюю комнату, готовая в любой момент вернуться и помочь гостям или мужу. В современной Чечне этот обычай сохранился лишь частично, женщины нередко присутствуют при разговоре и сами беседуют с гостями. Значительный вклад в женскую эмансипацию внесли недавние войны, когда мужчинам передвигаться по республике было смертельно опасно и часть их обязанностей легла на женские плечи.

«Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и

из-под пули свернутую трубочкой записку.— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб».

Этикет гостеприимства налагает обязанности не только на хозяина, но и на гостя. Не рекомендуется хвалить вещи в чужой сакле — иначе их вам будут вынуждены подарить. Когда приглашают в дом «на чай» (в действительности под «чаем» обычно разумеется основательный обед), хорошим тоном считается не соглашаться сразу: вдруг это лишь форма вежливости? Но если гость пришел, даже если к нему относятся не слишком хорошо, хозяин поставит на стол и последний кусок хлеба. Пусть собственная семья будет голодать, гостеприимство — это святое!

Чтобы не ставить гостя в неловкое положение, никто не заканчивал трапезу раньше него. В свою очередь, культурному гостю, особенно понимающему, что он пришел к беднякам, следовало попробовать угощение, но не есть слишком много. Благо воздержанность в еде считалась важным достоинством горца, тем более авторитетного лидера вроде Хаджи-Мурата. Покидать дом сразу после еды считалось неприличным. Во время следующего визита в селение полагалось остановиться у того же хозяина.

Впрочем, от обычая гостеприимства следует отличать существовавший в Дагестане и Грузии институт пахты, когда феодалы или представители крупных общин кормились за счет мелких и слабых селений. Здесь уже дело доходило фактически до грабежа.

«— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно».

Культура гостеприимства была естественным инструментом, позволявшим путешествовать по опасным горным дорогам, останавливаться в селениях, где и не слышали про гостиницы, вести успешную торговлю. Каждый гость обретал защиту и покровительство. Если он нарушал этикет, на это смотрели снисходительно. Даже враг в гостях пользовался иммунитетом до тех пор, пока не покидал дома. Но особые права были у друга — кунака. Кунаков часто связывали не только дружеские, но и деловые отношения. К примеру, горшечник, путешествуя по аулам, оставлял товар у кунаков, а на обратном пути забирал выручку. Хозяин дома знал, что всегда может рассчитывать на ответное гостеприимство кунака. Кунаки посещали друг друга по случаю радостных или грустных событий. В отличие от обычного гостя, интересоваться делами и целью приезда кунака не возбранялось.

Приему гостей на Северном Кавказе служили две структуры: годекан и кунацкая. Годекан, под разными названиями распространенный у многих горных народов Кавказа, представлял собой своеобразный мужской клуб на сельской площади, где имелись навес и удобные для сидения камни или даже каменные кресла, а впоследствии — стулья. Здесь принимались решения по важным общественным вопросам. Женщинам на годекане появляться не полагалось, подростки могли прислушиваться к словам старших, находясь поблизости. Попавший в незнакомое село гость приходил на годекан, где глава общины назначал того, кто должен его принять. После сытного ужина, если хижина была тесной, странник отправлялся ночевать в мечеть, но обычно хозяева старались предусмотреть место для гостя у себя дома.

Кунацкая — специальное помещение для приема гостей, распространенное на северо-западе Кавказа. Была либо комнатой в доме, либо отдельной постройкой (у некоторых народов — за пределами усадьбы). В ней помещали самые лучшие вещи, на стенах развешивали оружие. Во время приема гостя в кунацкой собиралось много мужчин самого разного возраста — и выказать почтение, и узнать последние новости. Но и без гостей она не пустовала. Глава чеченского семейства проводил в ней много времени с друзьями. Также в кунацких часто собирались молодые мужчины. Кунацкие за границами усадьбы, по сути, были наполовину общественными. «После обеда для отдыха или на ночь молодежь рассыпается по кунацким; ложись в какой хочешь и спи спокойно: никто не спросит, кто ты таков, зачем ты здесь, какое имеешь право», — пишет Саукуй Кокиев о быте осетин С. Кокиев. Записки о быте осетин. 1885 год.

По мнению этнографов, и кунацкая, и годекан происходят от архаических мужских домов, распространенных у многих народов. Их следы до сих пор читаются в европейских сказках: вспомним хотя бы историю Белоснежки, попавшей в странную компанию живущих одним домом семи гномов.

Осетины

Цахараджин

Замесить тесто на дрожжах с молоком, солью и топленым маслом. Накрыть и оставить в теплом месте на час. Сделать начинку из свежего молодого сыра, зеленого лука и нарезанной соломкой свекольной ботвы без стеблей. Для жирности можно добавить топленое масло или сметану. Посолить и поперчить. Сделать из теста лепешку толщиной чуть меньше сантиметра. На середину положить начинку. Стянуть концы теста на середину, защипнуть. Перевернуть, аккуратно разровнять поверхность пирога, в середине сделать надрез для пара. Выпекать в духовке 15–20 минут. Потом смазать маслом.

Новый год пришел сегодня.

Пусть он счастье вам приносит!

Пусть в своих благодеяньях

Не оставит вас Христос!

Дети пели хором дружным,

Старики взывали к небу:

«Мы к тебе, о Боже правый,

К духам гор, долин и рек

Обращаемся с молитвой…»

Осетины — единственный коренной народ Северного Кавказа, преобладающая религия которого — христианство. Однако оно тесно спаяно с реликтами верований прошлых веков. Многие осетины — приверженцы так называемой народной веры, синтеза христианских и языческих традиций. Важная ее особенность — национальный уклон: если христианство и ислам подчеркнуто наднациональны, а проступки верующих — это грехи против Бога, вредящие душе совершившего, то народная вера осетин направлена на сохранение нации во времена прогрессирующей ассимиляции и утраты языка, а главный грех в ней — отказ от веры предков, ценность которой прежде всего в том, что она своя. Такая разнонаправленность нередко приводит к своеобразному совмещению различных вер. К примеру, осетин может считать себя мусульманином, но во время поста Рамадан участвовать в церемонии у святилища Реком Одна из наиболее значимых ежегодных церемоний народной веры осетин, к которой допускаются только мужчины., пить пиво и есть пироги.

Современная народная вера в значительной степени воссоздана осетинскими интеллектуалами. Толчок для этого дали раскопки аланских городищ в XIX веке (осетины считают себя наследниками алан Аланы — ираноязычные полукочевые племена скифо-сарматского происхождения, образовавшие на Северном Кавказе крупный племенной союз, известный как Алания., благо они единственный крупный народ региона, говорящий на языке иранской группы). Отбирая самые привлекательные факты и гипотезы, интеллигенты несли в народ истории о великих предках и возрождали утраченные традиции — процесс, нередкий для европейских стран в момент подъема национального самосознания. Помимо сведений, почерпнутых у археологов, они вдохновлялись нартским эпосом (его варианты унаследовали несколько народов Северного Кавказа) и народными обрядами, важнейшими из которых являются ритуальные застолья.

«…Ты прости грехи нам, Боже!

Пусть все земли наши будут

Хлебом и скотом обильны!»

Вторя старшим, говорили

Младшие: «Аминь, аминь.

Пусть нам благо Бог дарует».

С частью жертвоприношенья

Юный виночерпий чашу

Передал для молодежи.

Турий рог подняв, старейший

Первый тост провозгласил

За Георгия святого.

Порядок молений-тостов на осетинских церемониях строго регламентирован. Первый предназначен Великому Творцу — вероятно, результат влияния христианства. Второй — Уастырджи, самому популярному небожителю Небожителями называют персонажей пантеона осетинской народной веры, покровителей различных людей, осетинских родов, местностей и сфер человеческой деятельности. Этот термин подчеркивает главенствующую роль Верховного Творца — единственного Бога над небожителями, что дает основание считать народную веру монотеистической. Хотя среди ее апологетов есть и сторонники язычества, этот статус важен для налаживания отношений с христианами и в особенности с мусульманами, крайне отрицательно воспринимающими многобожие. По-осетински небожители и посвященные им святилища именуются дзуарами., покровителю мужчин, воинов и путников. На дорогах Северной Осетии немало посвященных ему котлов для пожертвований, куда водители бросают монетки: недаром в советское время Уастырджи в шутку называли министром путей сообщения. В третьем тосте говорится о причине собрания. Вероятно, раньше небожители осетинского пантеона назывались иначе, но под влиянием миссионеров обрели имена христианских святых. Владыка вод стал Донбеттыром («водяным Петром»), поскольку апостол Петр был рыбаком. Покровитель охоты превратился в Афсати, святого Евстафия. Гром, как и у славян, «поручили» святому Илие — Уацилле. Имя Уастырджи филологи производят от Уас Герги, святого Георгия, с которым отождествляется этот небожитель.

Поэт, конечно, не мог перепутать порядок тостов. И действительно, в оригинальном тексте на осетинском слова «первый» нет. Налицо ошибка переводчика, плохо знакомого с традициями народа.

Нам хозяйка, улыбаясь,

Хлеб, кувшины подносила.

На столах дымилось мясо,

А для пирогов, для сыра

Даже места не хватало.

Важная часть обрядовой трапезы — три ритуальных пирога с сыром. Иногда, в отличие от обычных круглых пирогов, их делают треугольными. Исключение составляет поминальный стол, на котором четное число пирогов. Хотя в обрядах у «мужских» святилищ участвуют только мужчины, пироги всегда пекут женщины. На обычных застольях также часто встречаются пироги с мясом, свекольной ботвой, картофелем, капустой.

Старший традиционно получает почетную часть туши — шею и голову.

В каждом роге белой пеной

Через край переливаясь,

Пиво как бы говорило:

«Пей! Тебе я впрок пойду.

Ты и через год захочешь

Пить до дна, живя счастливо!»

Другим важным элементом церемоний и у осетин, и у соседних ингушей было священное пиво. Впрочем, от обычного пива оно сильно отличается: в нем мало алкоголя, а вкус своеобразен и ближе скорее к квасу. Варят его в больших котлах. Промышленные аналоги традиционного пива продаются по всей Северной Осетии. Каждый год в республике проходит множество церемоний с пивом и пирогами. Крупнейший из них — праздник Хетага во второе воскресенье июля, когда десятки тысяч человек съезжаются в священную рощу неподалеку от трассы Владикавказ — Алагир.

В отличие от Северной Осетии, в мусульманской Ингушетии традиции народной веры почти не сохранились. Последнее крупное языческое жертвоприношение на Столовой горе в горной Ингушетии состоялось в 1925 году. К тому времени жрец в белоснежных одеждах с чашей пива смотрел уже не на восток, в сторону восходящего солнца, а в направлении Мекки. Лишь изредка увидишь, как свадебная процессия останавливается у ручья и невеста разбивает куриное яйцо о камни в воде. Девушка и сама не знает, что отдает тем самым дань давно забытой Хий-нане — «водной матери».

Ингуши

Бирх

Ингушский соус бирх отлично подходит к галушкам, да и сам по себе весьма вкусен. Готовить его следует так: картофель сварить на мясном бульоне, тщательно размять, добавляя в процессе сырые яйца. Смешать с бульоном так, чтобы пюре в нем растворилось. Варить пару минут, затем снять с огня, добавить мелко нарезанный зеленый лук и прочую зелень по вкусу. Посолить, поперчить, томить 10–15 минут. Добавить зажарку из репчатого лука и моркови, тушенных на сливочном масле.

«Ужин был обильный и изысканный. Молодая отварная баранина с черемшовой подливой и галушками, баранья голова, грудинка и курдюк на отдельном деревянном блюде, вареники, творог в масле, жареные блины с начинкой — всего этого было подано на десятерых. Наконец Наси внесла индюка, за которым последовало особое лакомство — халва и чай с сахаром».

Наси приносит гостю чуть ли не все основные блюда ингушской кухни, начиная с козыря — дулх халтам, мяса с галушками. Подается оно в виде четырех раздельных ингредиентов (мясо, галушки, чесночный соус и бульон), что роднит его с дагестанским хинкалом. Сам же рецепт галушек из пшеницы или кукурузы заимствован у казаков. Слово «галушка» перекочевало даже в чеченское название этого блюда — жижиг-галнаш. Использование черемши типично для вайнахов (чеченцев и ингушей), которые кладут ее во множество блюд — от омлетов до вареников.

Горячая баранья голова считается на Северном Кавказе изысканным лакомством. До сих пор в горных селениях Дагестана попадаются ларьки, торгующие этим блюдом. На пирах голову барана предлагали старшему. Тот брал кусок мяса и один глаз, а остальное пускал по кругу. Второй глаз доставался хозяину дома.

Свиное сало запрещено исламом, а потому в регионе ценится бараний курдюк, особенно копченый, который называют мох-мох. Творог с маслом, а порой и с рубленым яйцом — это кушанье калд-дятта. Его часто подают к лепешкам.

«Хасан был тронут таким обилием угощения, но ел очень мало.

— Гость, кажется, боится растолстеть! — язвила Наси, принося обратно почти нетронутые блюда, на что соседка ответила, что умеренность в пище — признак благородства и воспитанности человека.

— Конечно! — не удержалась, чтобы не позлословить, Наси. — К чему бобылю еда? На что ему силу тратить? На чтение книг? А настоящий мужик без мяса что конь без овса — борозды не вспашет!..»

Героиня Наси откровенно насмехается над гостем-мужчиной, показывая резкий боевой характер. Вопреки стереотипу о «скромных горянках», кавказские женщины порой пускали в ход кинжалы или в отсутствие мужчин защищали селения от врагов. Этнограф Башир Далгат утверждал: «Несмотря на внешнее бесправное положение свое, женщина при уме и энергии играет выдающуюся роль и в родовом быту народов». Когда мюриды Кунта-Хаджи — легендарного суфия, про которого рассказывают, что именно он обратил ингушей в ислам — пошли на русские войска после ареста учителя, среди трупов обнаружили женщин, переодетых в мужскую одежду. В Дагестане XIX века известен случай, когда 16-летняя девушка, оставшись сиротой с детьми брата на иждивении, остригла волосы и явилась в сельский суд с просьбой приравнять ее к мужчинам. Те согласились. Вместе с односельчанами храбрая женщина пахала, скакала на коне, стала прекрасным охотником и не знала равных в меткости. В итоге ей удалось добиться равного с мужчинами права голоса на сельских сходах. Недаром некоторые кавказские народы (и в первую очередь ингуши) верят, что их предками были амазонки.

Адыги

Гедлибже

Куриные голени натереть солью и перцем, запанировать, обжарить. Лук и чеснок мелко порезать и отдельно обжарить до золотистого оттенка. Сложить все вместе в кастрюлю, посыпать паприкой. Налить немного воды, посолить, тушить 15 минут. Добавить соус из сметаны, муки и воды, тушить около получаса до готовности.

«Наш обед проходил в турецком стиле, состоял из разнообразных блюд, отдельно подаваемых на маленьких круглых столах около полфута высотой. Их не могло быть менее чем от 12 до 15. Многие были бы намного лучше, если б их меньше приправили. Они были в основном сделаны из домашней птицы, баранины, молока, меда и фруктов, теста».

Адыги жили на северо-западе Кавказа. После разгрома алан Тамерланом в конце XIV века они продвинулись на восток, заняли территорию, ставшую известной как Кабарда, и создали феодальные княжества, активно торговавшие с Азией и Европой. Именно тут из похожего на мачете ножа для рубки лозы возникла легендарная шашка, впоследствии ставшая главным холодным оружием российской армии. В советское время адыгские народы стали титульными нациями в трех республиках — Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В двух последних их искусственно объединили с тюрками — балкарцами и карачаевцами.

К еде адыги относились уважительно. Ею клялись, а хлеб считался единственной вещью, которую можно класть на Коран. К столу запрещалось поворачиваться спиной. Когда сотрапезники поднимались для тоста, старший оставался сидеть, отдавая дань уважения столу. Благо адыгская поговорка гласила: «Стол старше всех».

О старинной кухне адыгов можно судить по адыгской версии нартского эпоса. Корни его уходят в глубокую древность, а в XIII–XIV веках разрозненные сказания стали объединяться в циклы. В эпосе упоминаются пастэ (круто заваренная плотная каша из проса, заменявшая хлеб), мясной соус щипс, брага и вино. В XVI веке до адыгов дошла привезенная из Америки кукуруза. Она стала настолько популярной, что получила название «нартыху» — «еда нартов (богатырей)». Зерновые горцев отличались мелкостью и скороспелостью, что обеспечивало хорошие урожаи даже при засухе.

Османский путешественник Эвлия Челеби, посетивший земли адыгов в середине XVII века, отмечал, что они уже обратились в ислам, но продолжали есть свинину. Также он описывал баранов, целиком зажаренных в тандыре, кебабы из дичи, толокно (до сих пор популярное на Северном Кавказе), айран, кумыс и несколько видов бузы. «Воды большинство людей пьет мало», — подытоживает Челеби длинный перечень напитков. Агроном Иван Клинген в конце XIX века писал, что адыги до эмиграции выращивали в Сочинском округе орехи, хурму, яблоки, груши и виноград, экспортировали тысячи пудов меда.

Несмотря на выход к морю и изобилие рек, в традиционном меню адыгов практически нет рыбных блюд. Вероятно, это последствие древних религиозных запретов, восходящих к поклонению морскому божеству Кодеш — огромной рыбе, не дающей Черному морю выйти из берегов и устроить потоп. Среди современных адыгов бытует мнение, что причина запрета — поедание черноморскими рыбами тел черкесов, утонувших при массовой эмиграции в Турцию после поражения в Кавказской войне.

Сейчас из адыгских блюд наиболее популярны гедлибже (курица, тушенная в сливках) и, конечно, адыгейский сыр. Адыгская еда не острая. Вероятно, недовольство Спенсера вызвал присущий северокавказской кухне избыток чеснока.

«Но все мои просьбы заставить моего хозяина принять участие в еде вместе с нами были безуспешными; он, согласно обычаю этого народа, оставался в комнате все это время, в самой вежливой форме предупреждая каждое желание гостей. Во время еды мы обслуживались, в добавление к нашему хозяину, несколькими рабынями».

Кабардинцы, в особенности знатные, руководствовались адыгэ хабзэ — неписаным этико-философским кодексом, регламентировавшим разные стороны жизни: отношение к смерти, немногословность, умеренность в пище, уважение к родителям (местные историки проводят параллели между адыгэ хабзэ и японским кодексом бусидо). Многие правила касались приема пищи. Царский офицер Федор Торнау вспоминал: «По правилам черкесской вежливости никто не касается кушанья прежде старшего гостя, и, когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно, потому что горец не сберегает на другой раз что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится из кунацкой и отдается во дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение».

До середины XIX века среди адыгов было распространено рабство. Продажа рабов (унаутов), захваченных при набегах на соседей, обеспечивала значительную часть дохода феодалов. На рабов не распространялись адаты — нормы традиционного права, применяемые для свободных людей. Так, убийство раба не влекло за собой кровной мести, преступник лишь возмещал стоимость жертвы. Оживленная торговля рабами обоего пола шла с Османской империей через Черное море. С 1830-х годов она стала пресекаться российским флотом и окончательно прекратилась с установлением российского контроля над регионом после завершения Кавказской войны и массовой эмиграцией адыгов в Турцию в 1862–1867 годах.

«Напиток представлял собой разновидность меда и татарской бузы, сделанной из проса, на вкус напоминал слабое пиво. Хлеб был сделан из пшеницы и кукурузы, прекрасного аромата, в плове, которым невозможно было пренебречь, гречиха была прекрасным заменителем риса. Конечно, мы имели оловянный поднос вместо скатерти, деревянную чашу вместо стаканов, кинжалы вместо режущих ножей, пальцы вместо вилок и ладони наших рук вместо ложек; но все эти неудобства, общие для Востока, были для меня пером на весах по сравнению с обязанностью сидеть в течение часа на ковре скрестив ноги; и, я уверяю вас, я чувствовал немалое удовольствие, когда церемония завершилась, чтобы прогуляться по дворам».

Согласно нартскому эпосу, просо людям дал бог плодородия Тхаголедж, впоследствии нарт Сосруко спас волшебные зерна от чудовища Емынежа. Буза — слабоалкогольный напиток, предположительно занесенный на Кавказ монголами. Несмотря на негативное отношение к алкоголю в исламе, ее пьют до сих пор. В Дагестане буза имеет обрядовое значение и часто готовится для праздника первой борозды Весенний праздник начала пахоты, призванный обеспечить хороший урожай. Восходит к старинному ритуалу свадьбы земли и быка как символа фертильности..

Впрочем, слабоалкогольный напиток адыгов зовется бузой в основном в русских источниках. Сами они именуют его «махсыма». Сейчас ее готовят, сбраживая с медом особые лепешки, испеченные из солода, муки и хмеля. Если махсыму выдержать пару лет, получится питье покрепче — мармажей.

Традиции производства и употребления алкоголя у адыгов уходят в глубокую древность. Еще в 1502 году итальянский этнограф Джорджио Интериано писал: «Они выпивают постоянно и во славу Божию, и во имя святых, и во здравие родичей, и в честь памяти умерших друзей, и в память

Тюркские народы Северного Кавказа

Сёк

Пшено просеять и тщательно промыть. Варить в кипящей воде около 10 минут, пока зерна не разбухнут. Откинуть на дуршлаг, выложить на холщовую ткань, дать подсохнуть и остыть. Затем обжарить в сухом, заранее раскаленном казане, постоянно помешивая, в течение 1–1,5 часа, пока просо не приобретет темно-золотистый оттенок. Достать, дать остыть и снова просеять. Залить доверху кипятком, хорошенько укутать и оставить на 10 часов. Снова ровным слоем выложить для просушки на ткань. Перед употреблением смешать со сметаной и сахаром, можно добавить молоко и мороженое.

«Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным островом Уайта, славящимся также барашками, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии. Между жителями Карт-юрта и нашими солдатами скоро установились самые дружеские отношения. Весь словарь кавказского солдата исчерпывался только словами: яман, якши, кушай, работай, тащи, сату и некоторыми другими; словарь карачаевцев оказывался еще беднее, а между тем и те и другие, дополняя мимикой и выразительными жестами то, для чего не хватало слов, отлично понимали друг друга. Захочется, например, солдату достать яйцо — он пальцем правой руки чертит на левой ладони овал и в то же время кричит петухом. И его понимают:

татарин В XIX веке татарами именовали всех кавказских тюрков — от карачаевцев до азербайджанцев. Адыгов звали черкесами (причем у итальянских путешественников эпохи Ренессанса Черкасия тянулась вплоть до Дербента), а жителей горного Дагестана — лезгинами. Впоследствии, когда за народами закрепились современные названия, это привело к немалой путанице. Так, лезгинские националисты претендуют на честь изобретения лезгинки, хотя это слово придумано русскими для обозначения десятков объединенных единым ритмом кавказских танцев, каждый из которых имеет собственное название на языке соответствующего народа. смеется, кивает головой и бежит в саклю за яйцами».

Карачаевцы и балкарцы унаследовали от тюркских кочевых скотоводов целый набор классических блюд и напитков, популярных не только на Кавказе, но и в Средней Азии: лепешки, шурпу, бузу, соус тузлук, жаренные в жире кусочки теста баурсаки, кисломолочные продукты айран и каймак и разнообразные варианты приготовления баранины. Карачаевские овцы и сейчас ценятся не меньше, чем во времена Кавказской войны, причем самыми вкусными считаются барашки с черной шерстью. В пищу идет практически вся туша: мясо, ножки, голова, курдюк. Из желудка, кишок и ливера делают традиционные колбасы джерме и сохту, кости пригодятся для бузламы — местного холодца. Почти несоленый бульон подается отдельно.

Самое известное блюдо местной кухни — хычины, лепешки со всевозможными начинками. А вот напиток, который продают по всей России под названием «айран», здесь называют суусабом. Для приготовления суусаба густой айран взбивают и разбавляют обычной или минеральной водой. Есть немало любителей суусаба из старого, начинающего бродить айрана.

Кроме того, тюркское население «менялось» блюдами с соседними народами. Современные карачаевцы и балкарцы охотно готовят адыгское блюдо гедлибже; подобно осетинам, пекут пироги со свекольными листьями и пьют солоноватый калмыцкий чай. Украшают их стол местные фрукты и травы.

Хотя кочевые ногайцы тоже любили баурсаки и шурпу, их рацион заметно отличался. Османский путешественник Эвлия Челеби писал: «Они питаются [мясом] лисиц, волков Справедливости ради, в записках Челеби наряду с точными наблюдениями попадаются довольно сомнительные, а порой и фантастические подробности. К примеру, он утверждал, что дагестанцы обрастают бородой уже в десять лет. (Прим. авт.), крупой, вареным супом, кониной, лошадиными потрохами… просяным хлебом. <…> Они совершенно не едят пшеничного хлеба и не пьют воды, а пьют бузу и разбавленную бузу». Его современник доминиканский монах Джованни Лукка добавлял: «В праздники они пьют кобылье молоко, которое у них называется кумысом. На десять дней его хорошо закупоривают; оно охмеляет подобно вину. К тому же они сушат также на солнце кислое молоко, едят его вместо хлеба с мясом и употребляют главным образом на пирушках. Есть у них также немного проса, получаемого от черкесов и вымениваемого на скот. Из этого проса они готовят с маслом и кислым молоком род супа, называемого шурпа. Лошадиное мясо едят полуиспеченным».

Разнообразные угощения из конины до сих пор встречаются у ногайцев. Однако более популярны блюда из баранины. Особое место среди них занимает курлеме — ягнятина, томленная 12 часов в засыпанной землей разогретой жаровне. Так же долго делают сладкое блюдо сёк из пшена и сметаны. Поэтому раньше его готовили сразу в больших количествах, засыпали в мешки и возили с собой в кибитках.

К XIX веку излюбленным напитком ногайцев стал соленый плиточный чай с молоком и специями, сдобренный сметаной, маслом или бараньим жиром. От калмыцкого ногайский чай отличается тем, что молоко не кипятится вместе с заваркой, а добавляется после снятия с огня и процеживания.

Азербайджанцы

Довга

В кастрюлю влить катык, положить сырое яйцо, немного риса и замоченного гороха нут. Размешать, добавить воды — чуть меньше, чем катыка, чтобы получилась жидкость консистенции кефира. Довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая ложкой по часовой стрелке (иначе довга свернется и испортится). Продолжать помешивать еще пару минут. Добавить петрушку, кинзу, мяту и укроп. Иногда в суп также добавляют фрикадельки из баранины, риса и яйца. Подавать холодным или горячим.

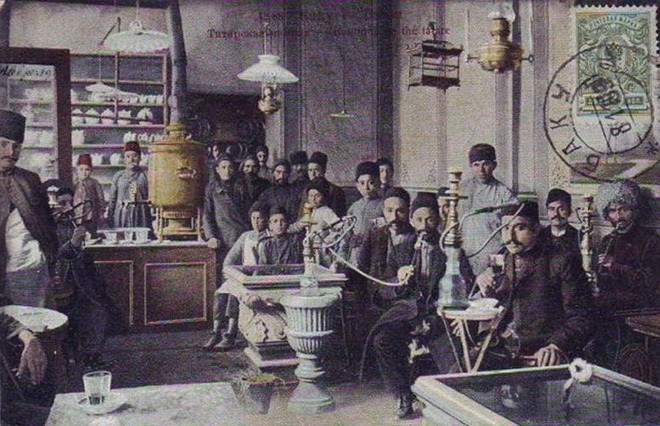

«Еще час спустя они сидели на открытой веранде, выходившей в тенистый сад, где посередине журчал маленький фонтан, и пили чай. То есть чай пил Фандорин, а Гасым к чашке почти не притрагивался — он ел. Чуреки, халву, сушеные фрукты, орехи. Время от времени облизывал пальцы, порыгивал, говорил: „Ай, хорошо“».

Черный байховый чай для азербайджанцев — не просто всенародно любимый напиток. Чайханы — аналоги английских клубов для джентльменов, где уважаемые люди проводят досуг и обсуждают важные вопросы. Еще недавно туда не пускали женщин, а на дверях одной дербентской чайной до сих пор висит табличка: «Лицам до 18 лет вход воспрещен». В чайханах весь день кипят разговоры и игра в нарды. Сюда заходят по поводу и без повода, заглядывают поздороваться с друзьями — и остаются до вечера, попивая чай из тюльпанообразных стаканчиков — армуд.

Чай лучше готовить по старинке, в самоваре на дровах. Если заварка закипела, напиток безнадежно испорчен. Вместе с чайником на стол ставят варенье, нарезанный лимон, колотый сахар, самодельные конфеты и всевозможные сладости. По статистике, азербайджанец в среднем заваривает за год больше килограмма чая. А вот собственный чай здесь стали выращивать только в конце XIX века. Его производят мало, но он высоко ценится кавказскими любителями чаепитий.

«И действительно, было хорошо. Свежий ветерок приятно ласкал бритый, непривычно чувствительный скальп. Посмотреться в зеркало отставной статский советник пока не осмелился. Сидел он

по-турецки , привыкал к кавказской одежде.

— Не буду тебя звать „Агбаш“, — сказал Гасым. — Будешь Юмрубаш, Круглый Голова. Э, чашка так не надо держать! Ты больше не русский. Надо, как это, манеры хорошие, а то люди увидят, не поверят, что ты мусульман.

— „Хорошие манеры“ — это как?

— Зачем шапка снял? Уважаемый человек всегда шапка сидит. Чай тихо пьешь, невежливо. Вот так пей. — Гасым с шумным хлюпаньем отпил из чашки. — Понял?

Фандорин тоже попробовал. С третьей попытки получилось неплохо.

— Кушать пилав будешь — только правый рука бери. Никогда левый. Три палец бери, вот так. Ладонь не пачкай».

По азербайджанской кухне, как по открытой книге, отчетливо читается история этого народа. Еще в эпоху неолита обитатели побережья Каспия возделывали пшеницу и ячмень. До сих пор из злаковых готовят лепешки и кутабы. Найденные при раскопках поселений бронзового века глиняные маслобойки говорят о развитии скотоводства и появлении молочных продуктов. Их и сейчас немало: к примеру, кисломолочный суп довга, который одинаково хорош и в холодном, и в горячем виде.

Многие элементы азербайджанской кухни, такие как айран и блюдо из бараньих потрохов джиз-быз, тюркского происхождения. Но еще заметней влияние персов. В середине III века Кавказская Албания Государство в Закавказье, занимавшее с конца II века до нашей эры и до арабского нашествия в начале VIII века территорию современного Азербайджана. стала вассалом империи Сасанидов и оставалась им вплоть до прихода арабов. Впоследствии Персия контролировала территорию современного Азербайджана с небольшими перерывами с XVI по начало XIX века. Гурманам это, впрочем, пошло только на пользу: восточная сладость пахлава и знаменитая специя шафран украсили азербайджанский стол и стали национальными. Даже распространенные у тюрков блюда имеют отчетливый персидский акцент — например, азербайджанский плов, рис для которого подается отдельно и не смешивается с мясом и фруктами даже во время еды.

Не остались в стороне и соседи по Кавказу: блюда разных кухонь столь тесно переплелись, что порой за пальму первенства идет нешуточная борьба. Вспомним хотя бы долму, в равной степени любимую и в Армении, и в Азербайджане. Все народы Закавказья готовят овощное соте аджапсандал. В северной части страны распространен типичный для Дагестана хинкал. В этом нет ничего удивительного, ведь и живут там те же народы: аварцы, лезгины и цахуры.

Благодаря щедрой природе азербайджанская кухня отличается изобилием зелени, фруктов и рыбных блюд. С давних пор в пищу употребляются каштаны и лепестки роз. Привычка крайне мало солить компенсируется изобилием кисло-сладких соусов из винограда, граната, барбариса и алычи. Вообще, кислинка (будь она от фруктов или от молочных продуктов) — характерная особенность и местной, и грузинской кухни.

Азербайджанцы умеют получать неспешное удовольствие от простых радостей жизни, не поглядывая на часы. А потому семейный обед длится несколько часов, с чередованием многих блюд. Они могут варьироваться, но начинается и заканчивается пиршество непременно чаем.

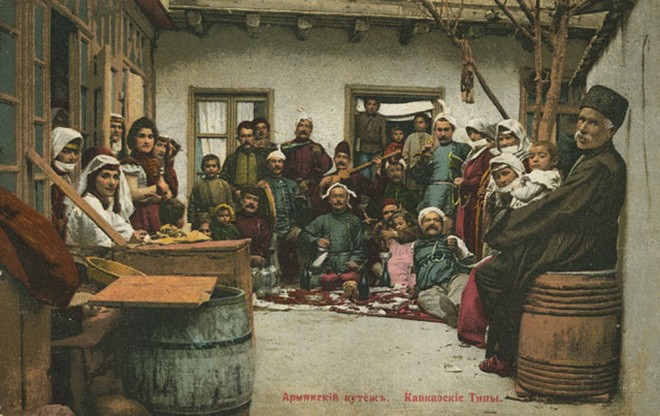

Армяне

Ишхан в вине

У севанской форели удалить жабры, через них ложкой вынуть внутренности. Полость тщательно прополоскать и набить измельченной смесью алычи, граната, лука и эстрагона. Припускать на слабом огне около 10 минут в белом вине из расчета 1 стакан на 1 килограмм блюда, не допуская контакта рыбы с дном кастрюли. Для этого ее можно положить на камни или деревянные палочки.

«Мы сидели с друзьями под виноградом. Он свисал с деревянной решеточки, образуя нам тень, пока вокруг плавилось армянское солнце и поспевал в жаровне уголь для шашлыка.

— Видишь, — сказал мне друг, когда к столу, в ожидании шашлыка, были поданы не виданные мною голубцы, крошечные, темно-зеленые, которые следовало поливать простоквашей. Но простокваша была „мацун“, а голубцы — „долма“, ибо завернуты были не в капустный, а в виноградный лист… — Видишь, — сказал он, — ничто так не отдает себя целиком, как виноград. Его можно есть (он сорвал виноградину), его можно пить (он пригубил коньяк), в тени его можно сидеть, лист его идет на долму, и даже когда он умрет, его можно сжечь…

Вокруг валялись виноградные дрова — тоненькие и корявые. Они дают самый жаркий жар. Что лучше всего для шашлыка».

Слово «долма» происходит от тюркского глагола «заполнять» и, по сути, означает «начиненная». В России так называют фарш, завернутый в виноградные листья, но в Закавказье есть десятки видов этого блюда. Всем известные голубцы — частный случай долмы. В Армении долма (или толма, как ее здесь называют) столь многообразна, что, как и в соседнем Азербайджане, по праву считается национальным блюдом. Армяне фаршируют и овощи, и фрукты вроде яблок и айвы, в начинку идут не только мясо и рис, но также грибы, курага, зелень. И, конечно, долма немыслима без соуса мацони с чесноком.

По мнению Вильяма Похлебкина, армянская кухня — самая древняя в Закавказье, ее история охватывает более трех тысячелетий. Предки армян были опытными скотоводами и охотниками, и порой в армянских блюдах встречаются редкие сочетания видов мяса — к примеру, оленина, варенная в курином бульоне. Параллельно, как и всюду на Кавказе, развивались кисломолочные продукты и сыры, отличающиеся в Армении большим разнообразием. Большинство блюд готовилось на топленом масле из овечьего мацуна. Озера щедро делились рыбой. До сих пор главным кулинарным шедевром Армении считается ишхан, или севанская форель. Ее потрошат ложкой через жабры, без вспарывания живота. Затем нежная рыба фаршируется эстрагоном и припускается в вине. Развитие земледелия обусловило разнообразие зерновых и бобовых. Причем, в отличие от русской кухни, в армянской они нередко объединяются в одном блюде. В пищу употреблялись сотни дикорастущих трав. Еду готовили в очаге тонир (тандыр) и в разнообразных керамических емкостях — путук, кчуч, тапак, — давших название и самим кушаньям.

Нашествия завоевателей — персов, арабов, монголов, — а впоследствии и раздел армянских земель между персами и Османской империей привели к упадку, но в то же время и к взаимопроникновению культур. Армянские рецепты перенимались захватчиками, в то же время армянские диаспоры по всему миру творчески осваивали местные кухни. Поэтому многие блюда армян и соседних народов совпадают, а националисты со всех сторон не устают доказывать, что честь изобретения того или иного кушанья принадлежит именно их нации.

Грузины

Чкмерули

Курицу разрезать вдоль грудки, удалить лишний жир, гузку и кончики крыльев, несильно отбить. Натереть солью, поперчить и смазать растительным маслом. Положить на раскаленную сковороду под гнет, обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Залить соусом из сливок, измельченного чеснока, кинзы, петрушки и хмели-сунели. Закрыть крышкой, тушить в духовке около 20 минут.

«Грузины пьют не

по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги».

Хотя Александр Сергеевич не ночевал под развесистой клюквой и не рассказывал, подобно своему тезке Дюма-отцу, о женщине по имени Телятина, ошибок в описании своего кавказского путешествия он, как и Дюма, наделал немало. Карабахское вино, конечно, не грузинское. Согласно энциклопедическому словарю 1847 года, оно «имеет красноватый цвет, кислый вкус и редко может сохраниться, не портясь, дольше года. Лучшим вином почитается выделываемое в садах около Ах-Огдана и в селениях Астазур и Ашан. Виноделием занимаются одни только армяне». Впрочем, помимо вина из Ашана, Пушкину понравилось и кахетинское, воспетое многими поэтами. Оно бывает как белым, так и красным. В первом случае для него используют аборигенные сорта ркатицели и мцване, во втором — саперави. Собранный в сухую осеннюю погоду виноград давили ногами, а затем вместе с косточками, кожурой и веточками (это придавало вину дополнительную крепость и аромат) заливали в огромные глиняные кувшины, емкость которых достигала 500 декалитров. В таком немудрено было утонуть пьяному драгуну. Вот только называется этот кувшин не марани, а квеври.

Грузины говорят, что квеври не лепят, как прочие кувшины, а строят. Глиняные кольца накладывают друг на друга, а швы заглаживают специальным гребешком. Обжигают гигантские емкости открытым способом, раскладывая внутри и вокруг квеври костры. Такой кувшин полностью закапывают в землю, закрывают крышкой и запечатывают глиной. Поэтому сусло и в жару, и в холод бродит при стабильной температуре около 14 градусов, а нераспечатанное вино сохраняется много лет. Иногда квеври заливают заблаговременно, чтобы отпраздновать событие из далекого будущего — свадьбу или рождение первенца. Благо вино из сорта саперави стареет медленно и вкусовые свойства сохраняет до полувека.

Хранятся квеври в особых помещениях, которые и называются марани. Нередко их украшали изысканным орнаментом. При раскопках города Армази обнаружено марани с почти двумя десятками квеври времен поздней Античности. Армази был уничтожен арабским полководцем Мухаммадом ибн Марваном в 736 году, так что такая технология виноделия существует не меньше 13 веков. Османы и персы, разделившие в XVI веке страну на две части, немало повлияли на ее кухню, но эту традицию прервать не смогли. Самые же древние свидетельства производства вина на территории Грузии уходят в прошлое на 8 тысяч лет, в эпоху неолита. Поэтому грузины позиционируют свою страну как родину вина. Интересно, что даже в каменном веке в вино добавляли для сохранности бактерицидный компонент — древесную смолу,