Социальные сети и интернет: взгляд социолога

Полина Колозариди — о том, изменился ли мир и отношения между людьми с изобретением новых технологий

Полина Колозариди — социолог, младший научный сотрудник Высшей школы экономики и исследователь Центра изучения интернета и общества.

— Что такое социальные сети с точки зрения социолога?

— Для социологов социальные сети появились за десятки лет до того, как возникли соцсети в интернете. Родоначальником их исследования считают социолога и философа Георга Зиммеля. Зиммель ставит вопрос, как вообще люди связаны друг с другом, и вводит понятие формальной социологии. «Формальная» означает, что внимание исследователей обращается на характер связей, их количество, а не на содержание отношений. Начиная с 1950-х годов этот подход стал использоваться в американской социологии, но уже совсем в другом ключе. Речь шла об анализе характера связей, возникающих в разных группах: родственных, профессиональных. Тогда стали возникать понятия, которые можно было высчитывать, например плотность связей. В 1970-е годы тема сетей стала очень популярной в социальных науках, ею занимались не только социологи, создавались междисциплинарные исследовательские группы, возникало все больше методологических подходов, в частности появилось понятие слабых связей, которое часто используется для описания того, что происходит в интернете.

— То есть словосочетание «социальная сеть», которое применяют к сайтам в интернете, взято напрямую из социологической традиции?

— Да, получается, что это одно из слов, которые вошли в нашу повседневную жизнь из научной терминологии. Интернет — это такое самосбывающееся пророчество; его появления ждали, появились технологические утопии, и в них был опробован язык, которым в будущем будет описываться интернет.

Нынешние социальные сети в интернете нам дали, по сути, только визуализацию того, что было описано ранее. В фейсбуке Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Мы обязаны указывать это по требованию российских властей. есть приложения, например Friend Wheel, которое нарисует вам вашу социальную сеть, — но еще до всякого интернета вы могли сами нарисовать ее на листочке, обозначив связи с вашими родственниками, одноклассниками, коллегами и так далее. И это понятие до сих пор используется в расширительном смысле, когда мы говорим об общественных отношениях.

— Что социолог стал понимать лучше, после того как существование социальных сетей так наглядно проявилось в интернете?

— Наверное, лучше всего прирост теоретического понимания был описан в книге Ли Рэйни и Барри Уэллмана «The Networked» — это трудно перевести на русский, должно получиться

Дальше социолог может применять к человеку разные виды анализа. Один из них — это математизированный сетевой анализ, с помощью которого можно, например, изучать гомофилию в соцсетях. Это явление, когда люди со схожими представлениями и взглядами состоят в одной сети. Вы, наверное, слышали про «гугл-баббл» — ситуацию, когда в информационный поток вокруг нас попадает только то, что соответствует нашим взглядам, и не попадает то, что не соответствует, — это работает и при формировании ленты в фейсбуке Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Мы обязаны указывать это по требованию российских властей., и в поисковой выдаче гугла. Если вы консерватор, вы видите, что происходит у ваших консервативных друзей, и не видите, что там думают в этот момент либертарианцы.

Второй вариант анализа, менее математизированный, — это акторно-сетевая теория, придуманная социологом Бруно Латуром. Внутри этой теории вообще все взаимодействие описывается как сетевое: сейчас во взаимодействии участвуем не только мы с вами, но и диктофон (который заставляет меня говорить более правильной речью, похожей на письменную) и блокнот (в котором могут быть заготовленные вопросы и ремарки, придуманные по ходу интервью). В конце концов, стол и чай — тоже часть нашего с вами взаимодействия. При исследовании интернета место этих вещей занимает интерфейс. Правда, надо заметить, что сами сторонники акторно-сетевой теории к интернету относятся скорее как к метафоре.

— Изменились ли мы, после того как были изобретены фейсбук Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Мы обязаны указывать это по требованию российских властей. и твиттер?

— Можно сказать, что на сами социальные сети эти изобретения никак не повлияли: мы раньше знали, что социальные сети существуют, а теперь еще и видим их — на этом все. Другое дело, что, когда человек начинает сам осознавать себя как исчисляемый объект, он меняется. Например, он каждый день видит свое прошлое: фейсбук Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. Мы обязаны указывать это по требованию российских властей. подкидывает фотографии — «вот вы пять лет назад». Если человек пользуется приложениями, он может посчитать, сколько кофе он выпил и сколько километров по какому маршруту прошел. Все эти вещи, которые раньше хранились в его памяти, теперь хранятся в интерфейсе программы; как это повлияет на человека, мы пока до конца не знаем. Есть предварительные данные психологов, исследовавших детей, которые начинают образование уже в новой технологической ситуации. У них меняется память: она становится «выносной», более пространственной. Условно говоря, если вам надо вспомнить

Второе — это изменение нашего представления о структуре информации. Исследования людей, которые давно в социальных сетях, показывают, что пользователи не рефлексируют структуру, они скорее представляют информацию как поток. Если вы храните документы в папке на компьютере, у вас есть представление о пути к этой папке. Если вы скидываете документы в почту, то, скорее, у вас представление о том, кому вы что посылали, и вы пользуетесь поиском.

— Есть ли исследования того, как способы взаимодействия людей в интернете отражаются на их обыденной жизни?

— Вот что важно здесь сказать. Сейчас, когда мы беседуем в конце 2015 года, социальные сети для нас —

Соответственно, вопрос, насколько различаются наши практики поведения в интернете и в офлайн-пространстве, тоже чуть-чуть обессмыслился. Но все равно кое-что можно сказать. Например, в соцсетях, по сравнению с интернетом, который был до них, общение стало менее вербальным, оно меньше ориентировано на текст. Если вы ведете блог, вам надо

— Есть ли какие-то модные подходы к социологическому исследованию интернета?

— Одна из самых важных тем — уже даже немного попсовая — это big data, большие данные. В прямом доступе появилось такое количество данных, которое раньше было в лучшем случае в статистических институтах; надо владеть лишь банальными навыками программирования. Допустим, ваш телефон может о вас рассказать

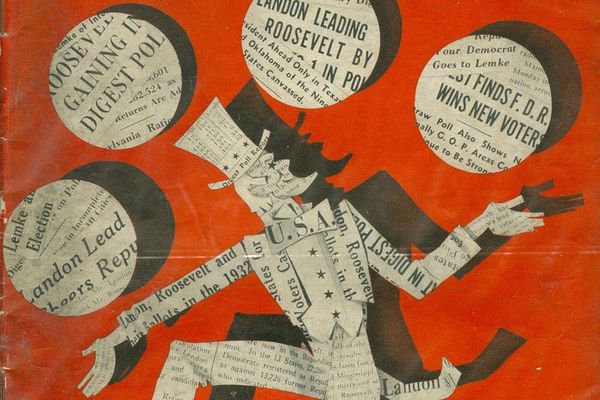

Другой вопрос — насколько эти данные валидны: опыт показывает, что они могут разительно отличаться от того, что социологи узнают о тех же людях благодаря опросам и интервью. Есть и много дополнительных проблем: например, до сих пор большинство таких данных являются собственностью корпораций, и доступ к ним затруднен. Есть и техническая сторона: данные твиттера за 2011 и 2015 годы оказываются несопоставимы просто из-за того, что сама программа менялась. Но тем не менее еще в конце 1990-х годов исследователи стали делать ставку на то, что

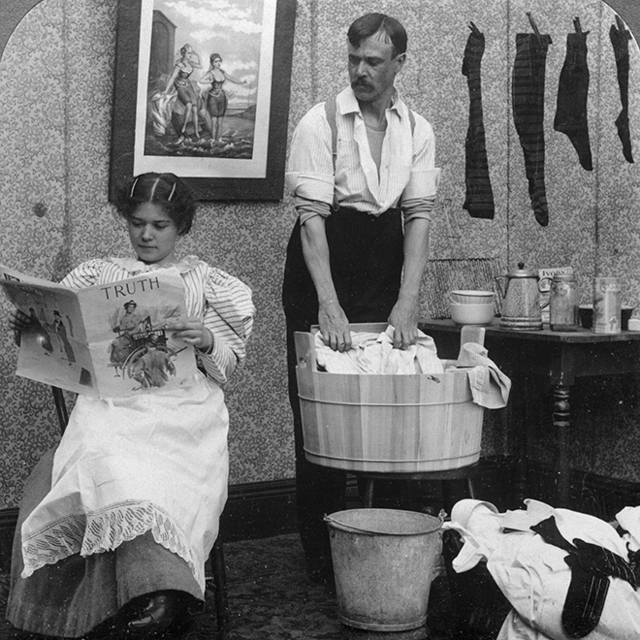

— Изучают ли социологи, как из-за соцсетей изменилось представление о публичном и интимном?

— Мне очень нравится версия американского социолога Даны Бойд, что интернет — это публичное приватное пространство. То есть человек не всегда до конца знает, насколько публичным является то или иное его действие. Он понимает, что оно доступно не только ему самому, но и кругу друзей тоже, а возможно, и кругу гораздо более широкому. Феномен внезапной популярности это показывает: человек выкладывает фотографию для нескольких друзей, а потом она расходится по всему интернету. При этом сегодня интернет движется в сторону усиления приватности. Тот факт, что социальные сети постепенно уступают место мессенджерам, то есть общению в ограниченном круге людей, говорит, что эпоха суперпубличного интернета постепенно проходит.

— А почему так?

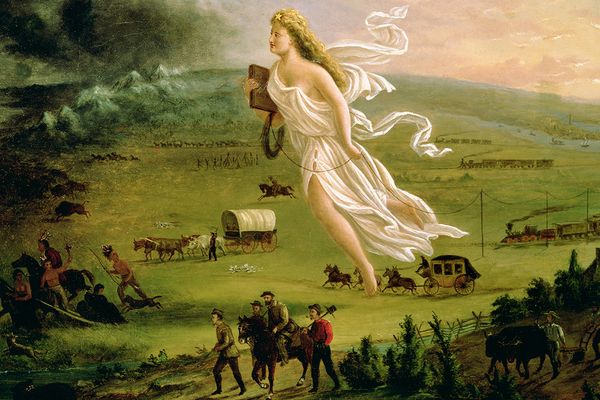

— Идея и, можно сказать, утопия интернета возникала на рубеже 1980–90-х, когда многие — хоть европейские мыслители, хоть советские диссиденты — говорили о глобализации, об идее единого человечества. Интернет был частью этой идеи, возьмите для примера хотя бы масштабную, по всему миру организованную кампанию за преодоление «цифрового неравенства». Сейчас о глобализации в публичном пространстве говорят все меньше — и с меньшим пиететом; мысль, что мы сделаем нечто для всего человечества, постепенно отходит на второй план, и место интернета в истории идей меняется.

И пусть у интернета нет государственных границ — все равно с его появлением люди не стали вдруг общаться с незнакомцами с другого конца земного шара, если эти незнакомцы им не нужны. Наоборот, в интернете возникают новые очерченные сообщества. От идеи тотальной экспансии интернет больше переходит к идее объединения вокруг

— Совсем недавно с большим интересом все говорили о твиттерных революциях — прежде всего, о влиянии соцсетей и микроблогов на «арабскую весну». Что сейчас про это думают социологи?

— Да, это была очень модная тема, главный вопрос был: влияет ли интернет на политическую деятельность. Сейчас уже понятно, что интернет, хотя и ускоряет процессы, не меняет ничего кардинально. Будь у революционеров газеты вместо твиттера, они все равно вышли бы на площадь — пусть и не так быстро. Кроме того, сейчас государство использует социальные сети не менее активно, чем низовые активисты.

Сейчас стало намного проще уловить пути распространения информации. Раньше мы не могли определить, откуда человек

— Была популярная идея, что с появлением новых медиа и технологий отнять свободу слова — ограничить распространение информации — будет уже невозможно. Об этом оптимизме все забыли?

— Скорее нет. Оксфорд недавно издал учебник по интернет-исследованиям, и в предисловии Мануэля Кастельса

— Вы упомянули Оксфорд. Много ли в мире специальных кафедр, изучающих интернет? Это мощная струя в образовании и науке?

— Это как раз тема моей диссертации, я изучаю, как менялся интернет в качестве предмета интереса ученых. Расскажу о факте, который меня поразил. Представьте себе: проходит конференция «Conference on Computers, Freedom, and Privacy» в городе Бёрлингеме, обсуждаются проблемы социальной ответственности в информационную эпоху, приватности и публичности, того, кто может иметь доступ к электронным данным государства, и так далее. На этой конференции была сложена одна баллада. Тут вы вздрагиваете и понимаете, что речь идет о

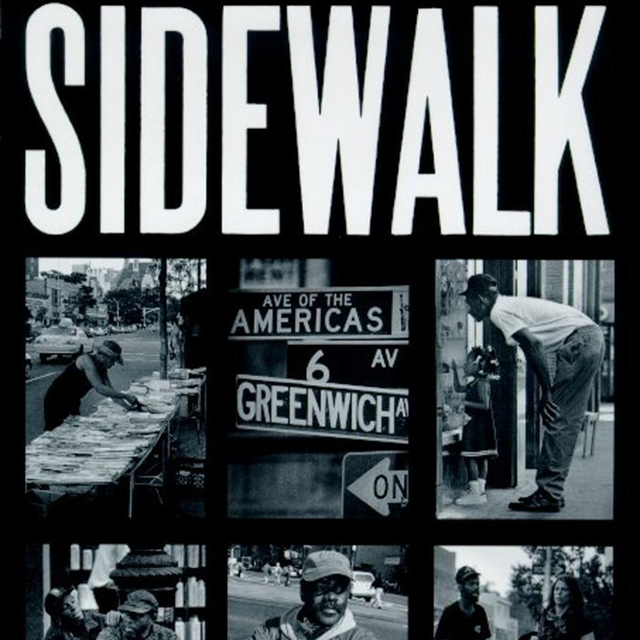

Еще важная точка институализации исследований интернета — это право; в Гарварде и Стэнфорде исследовательские центры возникают именно вокруг правовых вопросов. Предыстория во многом связана с борьбой за копилефт, то есть изменения законов об авторском праве, свободный доступ и распространение контента. Это идет от Лоуренса Лессига, который сформулировал довольно простое объяснение, почему в цифровую эру говорить об авторском праве — старомодно и неправильно. Он приводит такое сравнение: если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и вы даете мне яблоко, то у вас их ноль, а у меня два. А если у вас вместо яблока электронная книга, то вы ничего не теряете. Эта идея настолько завораживает огромное количество людей до сих пор, что становится понятно, что право на информационную собственность должно меняться.

В конце нулевых при университетах и корпорациях — при Microsoft, Google — возникает много исследовательских центров. В образовании никакого единства нет — и, возможно, не скоро будет, потому что в

— Справляется ли интернет с задачей объединять людей? Или он уже стал чем‑то другим — медиа, рынком и так далее?

— Все же не уверена, что объединять людей — это сейчас основная задача интернета. Отчасти он ее уже выполнил, отчасти переходит сейчас к совсем другим функциям. Начиная от самых прикладных, заканчивая почти противоположными. Проиллюстрировать это можно вот как. Есть теория диффузии инноваций, которая, если упрощать, говорит, что когда изобретается

С другой стороны, технология сама по себе ничего не делает, она инструмент. Конечно, когда новые возможности проникают в старые институты, институты могут им радоваться, а могут сопротивляться — но в любом случае они будут находить