Компьютерные игры: взгляд социолога

Виктор Вахштайн* — о том, как виртуальный мир взаимодействует с миром повседневности

Виктор Вахштайн — профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан философско-социологического факультета РАНХиГС, главный редактор журнала «Социология власти». *Признан иностранным агентом.

— Каким образом в поле зрения социологов могут попасть компьютерные игры? Что социологов могло заинтересовать в них?

— Тут важно понять, что мы вообще называем игрой — а компьютерной игрой в особенности. В естественном языке, языке здравого смысла, понятие «компьютерная игра» нам более-менее ясно, мы им пользуемся, и никого не смущает, что в этот класс понятий попадают и тетрис и «Принц Персии», и Second Life и World of Warcraft (пожалуй, две самые изученные игры последнего десятилетия). Но любое социологическое исследование начинается с критики естественного языка, и социолог не может просто использовать понятие «компьютерная игра», не подвергнув сам объект своего изучения концептуализации, то есть не придав ему смысл внутри языка своей дисциплины.

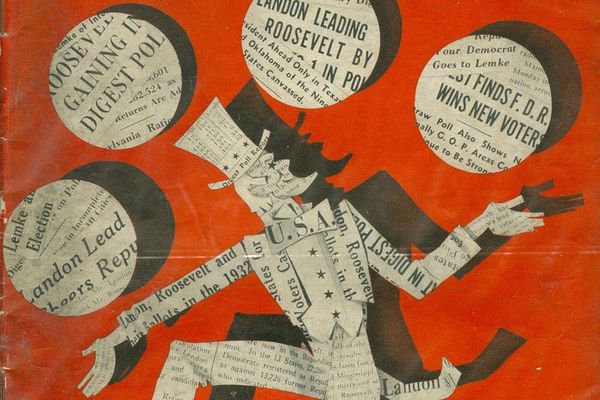

Собственно, междисциплинарные области, вроде game studies, представляют собой набор таких концептуализаций. Например, существует хорошо разработанное направление — экономика компьютерных игр. Есть исследования того, как циркулируют финансовые потоки в Second Life или в World of Warcraft, как если бы эти игры были странами с собственными макро- и микроэкономическими показателями. Или нарратология компьютерных игр, описывающая их с точки зрения повествования, сценария, как если бы игра была художественным текстом. Тех, кто занимается cultural studies, интересует место игр в популярной культуре; например, есть традиция критики компьютерных игр в духе неомарксистской франкфуртской школы.

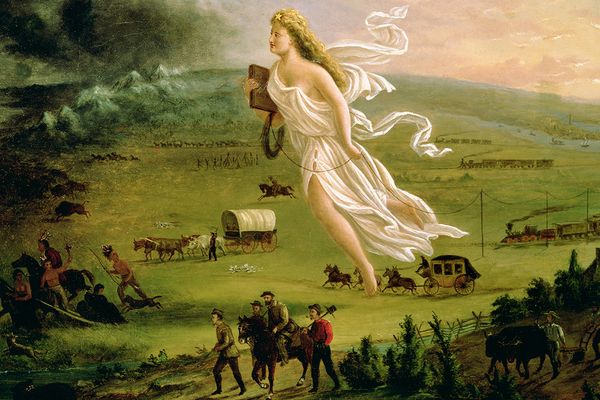

Меня и других людей, занимающихся микросоциологией, феноменологией или фрейм-анализом, интересует исследование игровых миров. То есть мира компьютерной игры как особого замкнутого мира значений, у которого есть своя логика, своя этика, свой собственный здравый смысл, отличный от здравого смысла человека на улице. Такой мир — это своего рода альтернативная повседневность. И вопрос в нашем исследовательском поле ставится так: каким образом события повседневной жизни могут транспонироваться, то есть переноситься, в компьютерную игру и как эти два события — в игре и в не-игре — связаны друг с другом, как граница между ними устанавливается и разрушается.

Последнее исследование, которое я читал на эту тему, было посвящено играм с дополненной реальностью, augmented reality. Допустим, у игроков на смартфонах установлено приложение и им надо физически добираться до

— То есть действия в игре вы как социолог будете рассматривать с тем же основанием, что и в жизни?

— Моя область, социология повседневности, на первый взгляд, связана только с изучением взаимодействия людей в конкретных материальных обстоятельствах. Например, вот мы сидим и разговариваем друг с другом. Но допустим, вы, как в фильме «Игры разума», разговариваете с воображаемыми друзьями — это будет социальным взаимодействием? Да, просто это взаимодействие в кавычках. И с этой точки зрения взаимодействия в компьютерных играх тоже являются социальными взаимодействиями второго порядка, взаимодействиями в кавычках.

Тут нам на помощь приходит социологическая теория Альфреда Шюца о множественности миров. По Шюцу, театр, безумие, религиозное откровение, даже социологическая теория — это самостоятельные автономные миры, которые располагаются на шкале, один полюс которой — мир повседневности, а второй — мир сновидения. У каждого из этих миров есть свои правила, но при этом в них могут отображаться взаимодействия, происходящие в других мирах или в повседневности. Яркий пример — упомянутые игры с дополненной реальностью. Или ситуация, когда власти США расследуют деятельность казино в игре Second Life, относясь к нему как к реальному (если можно проиграть в вымышленном, виртуальном мире реальные, невымышленные деньги, этот мир автоматически становится реальным для федеральных властей). И именно эти механизмы переноса будет изучать социолог.

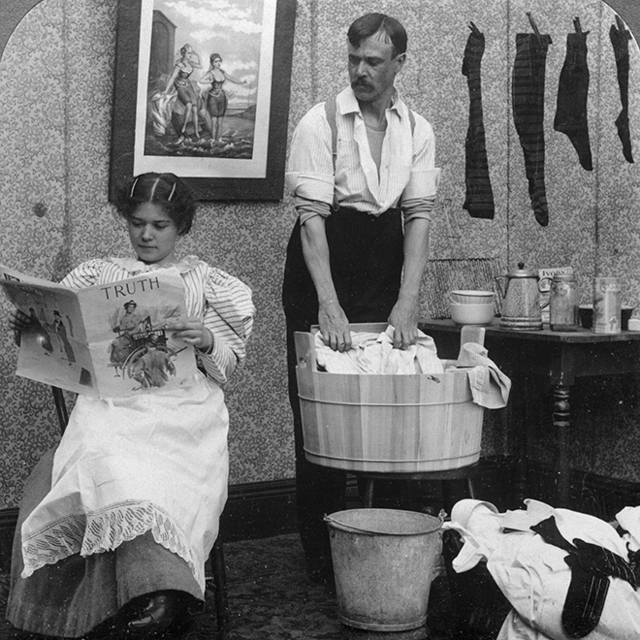

Исследования миров начались задолго до компьютерных игр, в XIX веке, и толчком к ним были юридические прецеденты, самый известный из которых — так называемое дело Макнотена. Это дело об убийстве секретаря британского премьер-министра шотландцем Даниэлем Макнотеном, который был одержим манией преследования и считал, что премьер-министр инициировал охоту на него лично. Тогда перед юристами встал вопрос: в каких случаях подсудимый все же должен отвечать за свое преступление, несмотря на то что его рассудок помрачен? Судьи пришли к выводу, что оценивать действия человека стоит так, как если бы все его заблуждения, вызванные болезнью, были реальными фактами: если безумец воображал, что обороняется, его надо признать невиновным, а если он считал, что мстит, — наоборот. Спустя полвека после дела Макнотена философ Уильям Джеймс задумался, как рациональность и социальность нашей повседневной жизни транспонируются в мир воображаемых событий психически больного человека.

— Актуально ли подобное в современной жизни, за пределами споров о душевнобольных?

— Классический пример — это хоккей, в котором бить других людей не просто можно, а нужно. Формально это нарушение правил — но такое нарушение правил, которое вписано в сценарий самой игры. Тафгая, бьющего игрока соперничающей команды, сажают на скамейку запасных, но не в тюрьму — хотя, если бы он сделал то же самое не на площадке, а на улице, его посадили бы за нападение. Однако в 1988 году хоккеисту команды Minnesota North Stars Дино Сиссарелли присудили штраф в 1000 канадских долларов и день тюрьмы за то, что он напал на другого игрока в пылу хоккейного сражения. «Мы поражены решением суда;

Другой пример: в немецком парламенте в 2009 году обсуждали возможность запрета пейнтбола — депутат бундестага от Социал-демократической партии Дитер Вифельшпюц утверждал, что «пейнтбол имитирует убийство человека с применением огнестрельного оружия». Якобы человек, заигравшийся в пейнтбол, перестает различать мир спортивной игры и мир повседневности и потом может пойти убивать соседей боевыми патронами.

Третий пример: запрет в ряде стран компьютерных игр-шутеров. Что характерно, под запрет чаще попадают шутеры «от первого лица», то есть те, в которых достигается максимальная идентификация игрока с персонажем. Вот такую аргументацию изучают фрейм-аналитики.

— Когда два игрока знакомятся в World of Warcraft, а потом заводят семью в реальной жизни — это оно же?

— Не совсем, здесь не происходит разрушения герметичности игры. Вот когда в Second Life — игре, не имеющей однозначного сценария, — два игрока знакомятся и заводят семью, а потом они же знакомятся и заводят семью в реальной жизни — вот это уже ближе. Они являются одновременно парой в двух мирах, и это два разных брака.

— Для компьютерных игр это так же актуально, как для хоккея? Обычно в них все более отдельно: поиграл дома, потом пошел на работу, поработал.

— У Шюца есть замечательная фраза, что на границах миров не установлены обменные пункты, которые могли бы позволить обменять опыт и компетенции, накопленные в одном мире, на опыт и компетенции, действующие в другом мире. Но так ли это в реальности? Мы можем выбрать две логики и решать внутри каждой из них.

Допустим, мы считаем, что миры замкнуты и не пересекаются друг с другом. Тогда, например, нельзя психически больного человека судить за преступление: это примерно значило бы, что законы США или России распространялись бы на страну под названием «психическая болезнь». Была история, когда одна японка удалила персонажа другого человека в игре (где он был ее мужем) — и тот подал на нее в суд за убийство; этот аватар для него был куда более живым существом, чем собственное телесное Я. Или, например, нельзя судить Джорджа Р. Р. Мартина за убийство Эддарда Старка.

— Или я не могу никого оскорбить в игре, потому что это не является оскорблением.

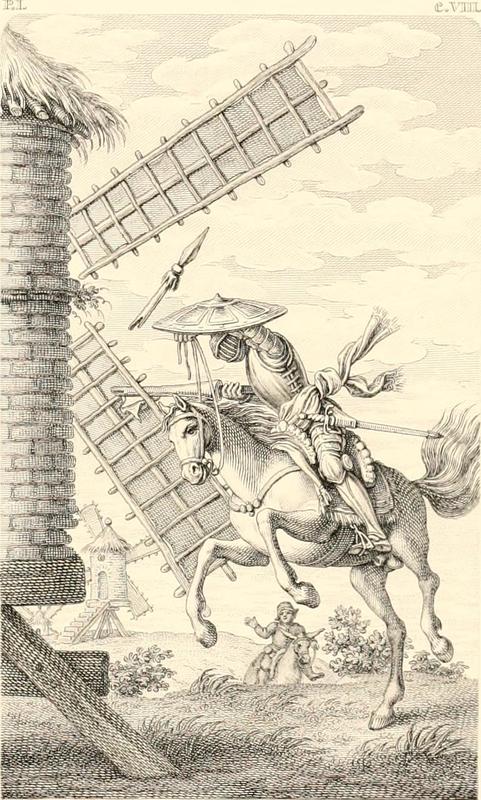

— Да, потому что это является частью игры; может быть, в ней, наоборот, не оскорбить будет оскорблением. Но если мы внутри феноменологической логики говорим, что миры герметичны, то возникает, например, загадка Дон Кихота. В своем воображаемом мире Дон Кихот воюет с великанами, но

Это очень значимая проблема для современного перформативного искусства, которое непрерывно ломает эти рамки и стремится — например, в случае Петра Павленского Петр Павленский (р. 1984) — российский художник-акционист. Известен своими акциями политической направленности. — провести интервенцию из мира искусства в мир повседневности. Но при этом, когда он окажется в суде, первое, что все скажут: оставьте его в покое, это искусство.

— Это подталкивает к другому выводу: миры не герметичны.

— Да, и тогда мы можем принять вторую логику: миры постоянно вторгаются друг в друга, и опыт из одного мира можно конвертировать в опыт в другом. Современные игры все чаще подсказывают эту логику — например, игры с дополненной реальностью или образовательные игры. В Second Life так и вовсе есть онлайн-университеты. Допустим, ваш аватар в игре — серо-буро-малиновый леопард, который в любой момент может перелететь в любую локацию. Вы перелетаете на кампус австралийского университета, который существует в игре Second Life, и вам читает лекцию

Ирвинг Гофман предлагал задачку про взаимопроникновение метафорического и неметафорического миров. Представьте театр эпохи Тита Ливия. По сюжету пьесы надо казнить преступника. Для придания действию реалистичности герою надевали на голову мешок, оттаскивали за кулисы, затем притаскивали похожего на него телосложением настоящего преступника, приговоренного к казни, и отрубали ему голову. Вопрос: что это — казнь или спектакль?

— И какое же решение у этой задачи?

— Гофмановское решение абсолютно догматичное: да, отрубили голову, кровища хлещет, но это все равно спектакль. (Банка с супом или унитаз в музее современного искусства — это уже не банка и не унитаз.) Более утонченный эмпирический фрейм-анализ, скорее всего, предложил бы для начала собрать материал о произошедшем и искать ответ в нем. Похожий пример: мы изучали выборы на Балканах и обнаружили, что в одной боснийской деревне голосование на участке устроено как религиозный ритуал, а в соседней — как сабантуй, деревенский праздник. Вопрос: это все еще голосование? От ответа зависит, в частности, будут ли выборы признаны действительными на этом участке. Чтобы ответить, нужно собрать данные и, выделяя элементы взаимодействия людей, установить, в каком из миров их действия происходили.

Следующий очень важный вопрос — о механизмах перевода. Предположим, что два мира не совсем несопоставимы, а напротив, структурно подобны: наше взаимодействие в жизни структурно подобно взаимодействию людей в игре. Вот бизнес в жизни — а вот бизнес в игре; вот убийство в жизни — а вот убийство в игре. Как описать механизмы таких соответствий? Ирвинг Гофман, например, различает игры как game и игры как play и предлагает составить из них особую шкалу, особый континуум. Тогда на одном полюсе будет театр, а на другом — спорт. Все непревращенные реальные действия можно перевести либо в game, либо в play. Представим себе погоню:

Вопрос о механизмах перевода очень важен, потому что если мы докажем, что массовое убийство в школе и пейнтбол — это более или менее структурно подобные действия, то пейнтбол может оказаться подсудным и потерять свою автономию как игра. (Но мы доказываем обратное.) Здесь, конечно, законопроекты нашего отечественного парламента — это золотое дно для фрейм-аналитика. Недавно от одного из депутатов поступило предложение запретить детское шампанское — то есть обычное ситро, налитое в бутылку, имитирующую бутылку от шампанского. Оно якобы провоцирует детский алкоголизм. Очевидно, это предлагают люди, у которых нет детей или которые не понимают, как устроена детская игра, — давайте тогда запретим карандаши и ручки, потому что дети иногда зажимают их в зубах и делают вид, что курят.

Иногда миры все же теряют свою автономию — например, опять же, когда реальное ФБР интересуется виртуальным казино в Second Life, потому что выигранные там линден-доллары (местная валюта) можно по определенному курсу обменять на доллары настоящие. Предположим, я тот же самый серо-буро-малиновый леопард, но пошел не в кампус, чтобы получить образование, а в казино, чтобы проиграть деньги. Можем ли мы судить людей за это? Вот азартная игра, которая помещается внутрь неазартной, — и встает вопрос, напоминающий о фильме «Начало»: игра в игре — это игра?

— Существует представление, что реальный и виртуальный миры постепенно смешиваются и скоро между ними не будет различия.

— Многие приходят к такому выводу, но я пока не вижу за ним убедительной теоретической логики. То, что люди по всему миру проводят множество часов в день в виртуальных мирах, ни о чем еще не говорит. Вот появление дополненной реальности — когда, например, люди перемещаются по реальному городу, ориентируясь по виртуальным, геймифицированным приложениям, — это уже интереснее, здесь есть пространство для мышления.

— Как исследователь отличает, когда миры автономны, а когда взаимопроникают?

— Это всегда теоретический выбор, потому что правильный ответ нельзя взять из материала. Например, вы говорите, что миры взаимонепроницаемы. Вы будете смотреть на них как на два разных языка, устанавливать соответствия слов, но не утверждать, что это одно и то же слово — потому что вы выбрали такую логику мышления. И наоборот, вы можете сказать, что все давно перемешалось, происходит постоянная интервенция одного мира в другой. Вы приведете пример вмешательства игрового мира в повседневный — скажем, соревнование чекинов: кто из нас станет мэром этого кафе. Стоя на такой позиции, вы будете заточены на поиск сюжетов, демонстрирующих, что то, что кажется буквальным взаимодействием, в действительности является транспонированным, измененным.

— То есть если я захочу судиться из-за компьютерных игр, то мне надо будет узнать, какая теоретическая подоснова у социолога, которого я привлеку в качестве эксперта.

— Да, об этом лучше позаботиться заранее. Сторонники одного теоретического решения произведут некий набор убедительных примеров, которые будут доказывать, что нельзя запрещать компьютерную игру просто на том основании, что она инсценирует некоторые события, — скажем, Grand Theft Auto нельзя запретить за то, что она учит людей воровать машины. А другие будут говорить: конечно, можно, потому что давно уже не осталось отдельно виртуального, отдельно реального, мы живем в мире пересечений.

— И оба они придут в суд? Это же будет чистая риторика.

— Любая экспертиза — это риторика. Вопрос в том, может ли эта риторика предложить логику убедительной аргументации.

— Победит тот, у кого результат будет ярче?

— Тот, у кого способ аргументации убедительней. Классический пример — вызов знаменитого французского философа Поля Рикёра в Палату правосудия Республики, которая одна может судить государственных деятелей. Это 1999 год, на скамье подсудимых — бывшие министры, создавшие в 1980-х банк донорской крови. Из-за неотлаженной процедуры донорства в этот банк попала кровь, зараженная ВИЧ. Ее перелили сотням людей; суд проходил много лет спустя, многие из них умерли, и точно неясно из-за чего, — но несколько случаев заражения удалось доказать твердо. Это обсуждается как национальное преступление, начинается суд, и в него зовут философа. Поль Рикёр создает целую философию, которая выражена в словах «ответственен, но не виновен». Созданная им логика аргументации позволяет признать министра ответственным, но не позволяет признать его виновным. И двоих из троих подсудимых оправдывают, а признанного виновным не наказывают.

И социология тоже не описание этого мира, а способ его кодирования на своем собственном языке. Мы создаем интерфейс, который позволяет вывести этот мир определенным образом на экран. И судебная практика, юриспруденция, делает то же самое. Мой любимый пример — решение немецкого верховного суда конца XIX века о том, можно ли судить человека за попытку побега из тюрьмы. В большинстве стран если тебя посадили, а ты сбежал, то ты совершил еще одно преступление. А в Германии было принято решение, что стремление к свободе является имманентным свойством человеческой природы. Поэтому, если заключенный сбегает, его возвращают и заставляют досидеть положенный срок.

— Но не увеличивают.

— Увеличивают за то, что он перепилил решетки или подкупил охранника, но не за сам побег как таковой. Право концептуализирует этот мир, социология концептуализирует этот мир, и их диалог в суде — это диалог разных способов кодирования мира.

— И одна из сторон может повлиять на другую — условно говоря, теоретики на практиков?

— И наоборот. Многое из того, что я говорил про компьютерные игры, — это как раз случаи, когда прецедентные решения в суде становятся пищей для науки, для концептуализации, для теоретического мышления. Так же было с делом Макнотена, которое стояло у истоков создания теории множественных миров. Сначала был юридический прецедент, через пятьдесят лет появилась философия, которая дала способ мыслить о нем, еще через восемьдесят лет появились компьютерные игры, которые стали идеальной ареной для отработки этого способа мышления.