Классика и рок-н-ролл: взгляд социолога

Марк Симон — о том, зачем люди слушают музыку, как звукозапись изменила искусство, а джаз, фолк и рок — весь мир

Марк Симон — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС, доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук.

— Как изучает музыку социолог?

— Социальные антропологи, в частности американские, которые изучали первобытные племена, обнаружили, что музыка является для них частью ритуальной практики, или так называемым встроенным ритуалом, — разные социальные события, такие как инициации, свадьбы, похороны, сопровождаются музыкой, которая выполняет в этих ситуациях двойную функцию: во-первых, она должна сформировать в сообществе, участвующем в ритуале, ощущение единства и, во-вторых, к чему-то его участников отослать, куда-то их направить. Внутри ритуала искусство ценится не само по себе, а постольку, поскольку позволяет тебе вступить в контакт с высшими силами. Философ Александр Секацкий хорошо проиллюстрировал это на примере статуй богов в древнегреческих мистериях. Эти статуи служили в первую очередь точками входа в трансценденцию (или, проще говоря, в область сверхъестественного), их восприятие с эстетической точки зрения было второстепенным. Так происходит и с музыкой: ценится событие, которое возникает благодаря звукам, состояние, в которое ты благодаря им вошел, мир, в который они тебя перенесли, а не само произведение.

Философ Вальтер Беньямин обнаруживает важную историческую трансформацию в европейском искусстве: в какой-то момент оно стало отсылать к самому себе. Оказалось, что не обязательно стремиться в тот мир, в котором шаман заклинает дождь. Мы приходим на концерт классической музыки не для того, чтобы непременно попасть к богу, а чтобы восхититься самим произведением. Произведение как бы подменяет собой этот другой мир — и тогда его автор, художник, сам становится богом, ожидающим, что публика будет восторгаться его творением.

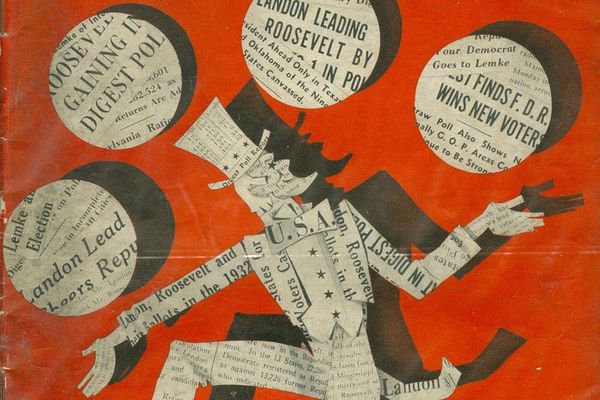

Но далее Беньямин отмечает, что восприятие искусства вновь меняется благодаря средствам технической воспроизводимости. Техника разрушила то, что Беньямин называет аурой. Аура — это отсвет божественности, подлинности, ощущение нерукотворности: глядя на гениальную картину, ты чувствуешь, что художник, который ее написал, как будто обвел контуры, данные свыше неким божественным провидением. По мнению Беньямина, фотография в каком-то смысле пришла на смену живописи, а кинематограф — театру, и в этот момент необходимость в подлиннике, а значит — и в ауре, пропадает, зато возникает новое восприятие реальности: через фотографию и кино массы смотрят не на художника, не на бога, а сами на себя. Через кино и фотографию мы начинаем осмыслять какой-то фрагмент нашей обыденной жизни, начинаем видеть в нем значимость и уникальность.

В тот момент, когда мы выходим из застывшего восторженного состояния, отказываемся от попыток восприятия божественного и обращаемся через искусство к самим себе, появляется поле для социологии. Собственно это и обнаружили антропологи, сказав: чем мы лучше первобытных племен? Ведь мы можем посмотреть на современную музыку как на встроенные ритуалы — чтобы понять, какую роль разные музыкальные формы играют в нашей социальной коммуникации. Почему прослушивание музыки в консерватории построено одним образом, а на рок-концерте — другим? Почему принято именно таким способом исполнять гимн? Зачем петь «Happy Birthday»?

В частности, весьма интересно, как это работает в больших сообществах, например политических. Исследователь национализма Бенедикт Андерсон показывает, что с появлением светского общества отпадает часть ритуалов и у человека исчезает возможность приобщиться к чему-то вечному, возникает своеобразный вакуум. А идея национализма дает ему новую сакральность. Идея нации — это идея, что существует что-то, что было до нас и будет после нас, некий бесконечный континуум. Помещая себя в этот континуум, мы как бы оправдываем свое существование. Мы знаем, что никакая нация, как и государство, в действительности не вечна, но национализм дает иллюзию ее бессмертия — в этом смысле мы имеем дело с трансформацией религиозного сознания. Огромную роль в создании этой иллюзии играют национальные гимны: религиозное приобщение к музыке дает ощущение, что я растворяюсь в чем-то большем, чем моя жизнь или жизнь моих близких; благодаря этому, когда меня не будет, я продолжу жить в каком-то другом измерении.

— А что происходит с музыкой в тот момент, когда появляются фонографы и она становится воспроизводимой?

— Если мы возьмем беньяминовскую концепцию, то происходит следующая вещь. Когда мы приходим в театр, у нас есть аура сцены, которая сглаживает многие моменты, нелепые в реальности. Актер, напуская на себя какой-то пафос, заставляет нас настроиться на определенное видение спектакля и не замечать каких-то несуразностей или, например, забывать о том, что происходит в зале. Актер управляет залом. Кино действует совершенно другим образом: тут актер ничего не может сделать сам; манипулировать нашим вниманием будут оператор и режиссер. Вспоминается история о том, как Герман-старший, когда работал над фильмом «Двадцать дней без войны», издевался над Гурченко, доводя ее до ужасного состояния, чтобы она оставила свое самолюбование перед камерой и начала работать на его идею.

Это можно спроецировать на звукозапись. Во время сведения мы можем заставить какие-то элементы работать совершенно по-другому. Функция звукоинженера становится сродни режиссерской функции. Есть еще одна вещь: при проигрывании концерта в записи слышны вещи, которые сглаживаются во время его прослушивания в зале. В записи живого выступления можно услышать лажу и понять, что не боги горшки обжигают. Если же говорить про кино (то есть видео с концерта), то музыкантов можно снять в некрасивых позах или весь концерт снять под таким углом, что все будет выглядеть несколько курьезно. Все это разрушает ауру, восторг, который возникает, когда мы находимся в зале. Что про это говорит Беньямин? Что разрушение ауры — это разрушение культа. А это значит, что искусство перестает служить богу — и начинает служить политике.

Что Беньямин понимает под политикой? Такой способ коммуникации, при котором мы смотрим не на божественность произведения, а на самих себя: пытаемся понять, как мы живем и коммуницируем, и ищем какую-то другую форму нерепрессивной коммуникации. Тут Беньямин разграничивает коммунизм и фашизм. Фашизм — это не новая форма коммуникации, а новый культ, снова искусство ради искусства. Воспетые Маринетти машины красивы сами по себе. Не важно, что при этом они созданы для того, чтобы убивать, — нам предлагается насладиться ими с эстетической точки зрения.

А коммунизм (не в советском смысле, а в том смысле, в каком его понимает Беньямин) — это разрушение культа, развенчание величия произведения и возможность его свободной трактовки. Вот пример: на концерте ты молча слушаешь произведение, воспринимаешь то, что тебе предлагается, и восторгаешься. Если же появляется запись, ты, например, сидя дома, можешь включить ее на ютьюбе и снять аккорды. Подыграть. Ты больше не немой зритель, а участник. Такой способ восприятия работает на твою эмансипацию. В тоталитарном искусстве этого не происходит, потому что оно не дает тебе никакой возможности собственной интерпретации.

В 1940 году Беньямин трагически погибает. Он был евреем и антифашистом, после того как нацисты пришли к власти, переехал во Францию, а когда ее оккупировали, собирался бежать в Америку через Испанию. Но обстоятельства сложились таким образом, что в день, когда Беньямин покидал Францию, испанская граница закрылась. Испанские пограничники потребовали, чтобы он вернулся назад. После этого он покончил с собой. Это произвело такое впечатление на испанские пограничные службы, что они пропустили других мигрантов, следовавших вместе с Беньямином. Об этом очень интересно написано у Ханны Арендт, которая выехала из Франции тем же маршрутом через несколько недель после его смерти.

Но проблема в том, что, дожив до 1940 года, Беньямин успел увидеть тоталитарное массовое общество, но не увидел американское массовое общество. Это общество лицезрел другой немецкий философ, Теодор Адорно, ученик, друг и в каком-то смысле оппонент Беньямина. С точки зрения Адорно, никакой эмансипации, конечно, не случилось. Вместо прежней ауры создалась другая, похожая на прежнюю, но работающая иначе, поскольку тут подключились рыночные механизмы. С одной стороны, дополнительной значимостью обладает то, что воспринимается как индивидуальное, но с другой — люди склонны покупать более или менее привычное по форме. Таким образом, появляются приемы, с помощью которых можно накачивать стандартное произведение тем, что Адорно называет «дутой индивидуальностью». Так устроена популярная музыка: в произведении должны прозвучать какие-то заранее просчитанные элементы, но для того, чтобы продукт внешне отличался от предыдущего, его надо накачать этой искусственной индивидуальностью, добавить ему какую-то отличительную черту, которая сделает его более уникальным, чем другие. В результате, например, в Южной Корее подростки делают себе пластические операции, чтобы стать похожими на поп-звезд, — стремясь имитировать то, что кажется им индивидуальным.

— То есть, по мнению Адорно, творцы новой популярной музыки пытаются воспроизвести ауру, которая была когда-то давно, но делают ее фальшивой?

— Да, она становится фальшивой, потому что это уже не спонтанное творчество, не творчество ради творчества, а рационально просчитанная схема, предназначенная для продажи; она изначально подчинена идее создания коммерческого продукта, но ее надо преподнести таким образом, чтобы казалось, что это что-то доселе неслыханное.

В результате, по мнению Адорно, это перестает быть подлинным искусством. Потому что подлинное искусство — всегда событие. Если мы увидели настоящее произведение искусства, мы не можем остаться такими, какими были. С нами что-то произошло — назовите это катарсисом, инициацией или как-то еще, но теперь мы смотрим на все как-то по-другому; произведение искусства должно выбить нас из этой повседневности. А массовое искусство этого не делает. Мы посмотрели — ух ты, но ничего не произошло.

Получается, что если Беньямин рассчитывал на то, что с помощью вот этого сериализованного, воспроизводимого искусства массы поймут себя и через это произойдут какие-то социальные изменения, появятся новые способы социального взаимодействия, то Адорно видит, что в действительности происходит консервация существующего порядка, существующих экономических отношений.

— Как работают эти механизмы, заставляющие человека увидеть уникальное в массовом? Адорно говорит, что катарсиса не происходит, но, видимо, сами потребители чувствуют, что это искусство на них как‑то воздействует, чувствуют себя в каком-то смысле перерожденными?

— Вопрос о том, почему одни жанры выстреливают, а другие нет, должен быть адресован скорее маркетологам, исследователям, которые будут работать в поле и спрашивать подростков: почему это круто, а это нет? Но не менее важно посмотреть на этот процесс с точки зрения того, что происходит с создателем, с автором. Получается, что он не ищет новую форму выразительности, не пытается прийти к трансценденции; он очень ограничен заранее известными законами формы — если в произведение вдруг будет вплетено что-то спонтанное, форма перестанет работать.

В массовом искусстве, которому пытаются подражать упомянутые подростки, не заложен механизм саморефлексии, вопрошания о самом себе. Адорно пишет, что композитор, создавая настоящее произведение, одновременно рефлексирует о том, что он делает, и взрывает форму изнутри, а не воспроизводит ее.

Истинное произведение искусства, по мысли Адорно, не поддается рассеянному восприятию — то есть восприятию на уровне повседневной бытовой практики (которое стало возможным благодаря технической воспроизводимости). Если Беньямин приписывал рассеянному восприятию эмансипирующий эффект — слушатель привыкает к оценивающей позиции, ничего специально для этого не делая, — то Адорно, наоборот, видел в нем отказ развлекающегося слушателя от какого бы то ни было интеллектуального напряжения. Почему, когда я работаю, мне надо, чтобы играло радио? Чтобы чем-то заполнить пустоту. В результате появляются новые формы музыкального производства, заранее заточенные под то, что это будут слушать невнимательно, — американский easy listening 1960–70-х годов. Прицельно это слушать вообще невозможно, это что-то абсолютно серое.

Адорно полагал, что этот процесс приведет к разделению слушателей на два типа: тех, кто хоть что-то понимает, и всех остальных, которые не понимают вообще ничего. Подобный прогноз представляется, конечно, весьма тенденциозным. В то же время Адорно выделяет множество типов слушателей в обществах XIX и первой половины XX века, и эта часть его анализа может быть востребована и сегодня. Есть интеллектуальный вид слушания — эксперты или сами композиторы, которые слушают музыкальное произведение в целом. Рефлексируя, они пытаются понять, зачем здесь появился каждый его элемент. Есть буржуазные слушатели — им неинтересно понимать произведение в целом, они любят красивые моменты. Это превращается в вопрос статуса: если ты это слышал, ты сможешь об этом заявить и таким образом продемонстрировать свою причастность к определенному сообществу. Таким образом, важной становится не сама музыка, а отдельные эффектные элементы. Буржуазным слушателям, например, важно, на каких инструментах играют музыканты: вот, смотрите, у него крутая марка гитары, и сейчас он на ней сыграет кусочек соло. То есть музыка, опять же, при таком способе ее потребления не является самоцелью. Есть ресентиментные слушатели — поклонники и защитники какого-то ограниченного стиля, которые пытаются зажаться в одном коконе и отринуть всю скверну, которая может его затронуть. Это люди, которые знают Баха лучше самого Баха, — и если что-то кажется им у него выбивающимся, они будут доказывать, что так не может быть. Еще один тип — эмоциональный слушатель. Это когда у человека возникает психологическая потребность выплакаться, например, он включает грустную композицию и под нее рыдает. По мнению Адорно, к заложенным в произведении смыслам данный вид слушания не имеет никакого отношения.

Сам Адорно, конечно, сноб: с его точки зрения, понять что-то могут либо композиторы, либо интеллектуалы, которые пытаются осмыслить произведение в целом, отрешаясь от всех социальных или эмоциональных моментов.

— То есть для него важна интеллектуально-эстетическая функция музыки, все остальное не важно?

— В «Эстетической теории» Адорно очень много внимания уделяется диалектике «выражения» и «конструкции» (или «выражения» и «видимости») — грубо говоря, содержания и формы. Для него настоящим произведение искусства становится тогда, когда в нем удивительным образом выстроен баланс между этими двумя компонентами. По этой причине в музыке Адорно любил авангардистов — Шёнберга и Веберна — и не любил джаз. Он говорил, что для джаза характерна избыточность «выражения» — все эти соло, когда человек выплескивается наружу, иррациональные, красивые, экспрессивные, но они не встроены в более глобальную конструкцию, это очень слабо на уровне целостной формы.

Тут, помимо того что Адорно был снобом, еще надо помнить, что он умер в 1969 году и он почти не слышал авангардного джаза, когда граница между академической и джазовой музыкой начала стираться. Я подозреваю, что он и Джона Колтрейна толком не слышал. Так что он воспринимал джаз как буржуазное развлечение: люди приходят посмотреть, как сейчас красиво выступит солист. Кроме того, он никак не отрефлексировал начавшуюся в конце 1950-х политизацию джаза, появление в нем темы борьбы за гражданские права.

— Теодор Адорно — крупный философ XX века, левак. Почему в центр он поставил именно музыку? Сегодня, когда о музыке говорят более или менее серьезно, всегда апеллируют к нему.

— Потому что он сам был композитором и музыкантом. Поэтому он понимал, как этот процесс устроен изнутри. Но, будучи при этом социологом, он критически рефлексировал само творчество — он просто не мог иначе.

Кстати говоря, не то чтобы он был таким уж контркультурщиком. Он был классическим европейским коммунистом — и, скажем, революцию 1968 года он не принял. Знаете, как он умер? На одной из его лекций студентки взбунтовались и задрали майки, стали ему грудь показывать. А он был уже в летах, и его это шокировало. Он покинул университет, уехал в Швейцарию и вскоре умер от сердечного приступа.

— Как в рамках политической социологии описываются контркультурные музыкальные жанры, появившиеся в XX веке, от фолка до панка?

— Есть очень интересный момент — возникновение разграничения между «политическим» и «гражданским» подходами к музыке. Политический подход заключается в том, что музыка воспринимается как объект и мы можем накачать ее тем содержанием, которое нам нужно. Таким образом к музыке подходили члены американских организаций за освобождение труда рабочих, например «Индустриальные рабочие мира» (Industrial Workers of the World), которые понимали, что рабочие любят популярные песенки. Им нравится во время производства петь. Тогда они взяли эти популярные песенки, особо не рефлексируя по поводу этой формы, и накачали их ироничными политизированными текстами. Любую политическую листовку, любой памфлет прочитал — и забыл. А тут эти тексты, положенные на прилипчивые мелодии, въедаются, и ты начинаешь это повторять.

Подобный миссионерский подход был характерен и для некоторых исполнителей фолк-музыки межвоенного периода. Можно сказать, что их послание не было адресовано какому-то определенному комьюнити с устойчивой идентичностью. Нужно было вовлечь максимальную аудиторию, сделать так, чтобы появилось как можно больше сочувствующих. Об этом рассказывает фильм Хэла Эшби «На пути к славе».

Считается, что прототипом его главного героя был кумир Боба Дилана — Вуди Гатри.

При этом с фолком ведь произошла очень интересная трансформация. Будучи изначально достоянием интеллектуалов и коллекционеров записей старинных песен, эта музыка в результате того, что ее так использовали, стала «народной» в буквальном смысле — она была адресована «простым людям». В этом смысле американский фолк очень сильно отличается от любого европейского, поскольку устремлен не в прошлое, а в будущее. Это своеобразная попытка осуществить новую сборку «американской нации», в том числе преодолев расовое неравенство. Поэтому неслучайно и сближение фолка с блюзом.

В конце

— Это уже не сверху вниз?

— Да, это горизонтальная коммуникация. Такой способ коммуникации пошел от баптистских церквей, где существовали такие связанные с блюзом формы, в основе которых лежал вопрос и ответ: я произнес фразу и либо сам продублировал ее на гитаре, либо, как в госпеле, мне отвечает зал.

Эта коммуникация дает ощущение события, в котором все участвуют, в котором создается и поддерживается определенный дух. Песня — это протокол этого события.

— Но сам Дилан же не очень сильно политически ангажирован? Его сложно назвать пропагандистом.

— Да, потому что у него появляется идея того, что эстетика не может быть посвящена политике — эстетика существует ради эстетики, хотя и на

— А что было следующим шагом?

— Дальше появляется контркультура

Особенностью этой контркультуры была ее исключительная аффирмативность, она пропагандировала другой образ жизни. В этом смысле очень показательна метафора общества в «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи: свободный человек, который прошел психиатрическую больницу с тотальным контролем, начинает играть по своим правилам, все время нарушает конвенции и в конечном счете ценой своей жизни освобождает самых униженных и оскорбленных. Это освобождение шестидесятых через отказ следовать общепризнанным нормам проявляется в очень разных практиках репрезентации: в яркой одежде, прическах в африканском движении, восточной медитации… Все они считываются как заявление о том, что вот у вас рациональный западный мир, администрирование производства, а мы будем употреблять наркотические вещества, уйдем в транс или в иррациональный, совсем эскапистский Восток… Мы поем о свободе, о том, что мы не такие, как вы, и мы предлагаем альтернативный образ жизни. Это прекрасно описано в «Страхе и отвращении в

Но была группа, которая выбивалась из этой истории. Это группа The Doors. Джим Моррисон говорил о том, что свобода — это всегда попадание на территорию неизвестного и не факт, что вы оттуда вернетесь живым; что это пространство наркотического опьянения имеет не только светлую, но и темную сторону и людям, которые выберут эту жизненную стратегию, придется заплатить за это серьезную цену. Так что свобода — это выбор не для всех, а только для тех, кто к этому готов. Про это, например, песня «Five to One»: «Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive».

О том, что это индивидуальный путь, в который автор никого с собой не зовет, очень много говорил в интервью Летов. Сразу вспоминаются «Следы на снегу» Внимание, текст песни содержит обсценную лексику.. Я не оставляю следов на снегу, я иду

Хороший пример — Павленский Петр Павленский (р. 1984) — российский художник-акционист. Известен своими акциями политической направленности.. Он же на самом деле не думает, что победит. Он демонстрирует такой образ действия, который позволяет заявить: я не лузер. Хоть я и не изменю всю эту вашу систему, я все равно сыграю так, что не стану проигравшим, и сделаю это на вашем поле. В общем, это, конечно, близко к панку.

Все это очень хорошо прочитывается в книге Легса Макнила и Джиллиан Маккейн «Please Kill Me» — «Прошу, убей меня! Подлинная история

— И тем не менее публика тоже вовлекается в это экстатическое ощущение? Это похоже на религиозные, ритуальные практики?

— Да, конечно. Это похоже на шаманство: шаман заклинает дождь, это он дрыгается в конвульсиях, он проходит этот путь — но, будучи зрителем, ты тоже в этом участвуешь. Вместе с другими ты становишься свидетелем чуда — и публика необходима, чтобы чудо произошло, в том числе благодаря «негативному» воздействию со сцены.

Кстати, очень интересно, что происходит с этой функцией публики в свете технической воспроизводимости. В современном искусстве публика непосредственно во время акции не нужна, она возникает в момент воспроизведения. Если бы Pussy Riot просто станцевали в церкви, могло бы ничего не произойти. Но как только они наложили на видео звук и видео разлетелось — пришло наказание.

Оказывается, что уже не обязательно ограничиваться залом или вторгаться в пространство к какой-то неожиданной, незнакомой публике, непосредственный контакт больше не нужен — можно поджечь ночью дверь, а потом выложить это видео или фотографии, и дальше оно работает само. Получается, что акция работает уже не сама по себе, а только через средства воспроизведения.

— Было ли в американской музыке что-то интересное для социолога после The Doors?

— Там все время возникали разные формы. Скажем,

Их политический месседж стимулировал создание новой музыкальной формы. Но постепенно политическое ушло и из этого жанра — он стал мейнстримом, попал в

— А как можно описать социально-политический фон хип-хопа?

— По крайней мере когда это возникало в Бронксе, это была сублимация силовых отношений. Были банды, которые реально друг друга мочили, а тут появилась такая игра — соревнование, кто круче прочитает, кто круче сведет, кто круче сделает граффити, кто круче станцует… Таким образом приручалось, сублимировалось насилие. В этом смысле

Поэтому

В России

— Почему с бардовской? Они ведь поют о морошке…

— Морошка — это тоже своего рода эскапизм, фактически транс, но он социально обусловленный. В Калифорнии в

Но это только одна стратегия. Есть и другая — Высоцкий. В его эстетике тоже есть романтика, но есть и прямой месседж затравленного человека, прошедшего условно опыт лагеря и говорящего о

— Существует ли контркультурная музыка сегодня? Что с ней происходит?

— Я думаю, сегодня западная контркультурная музыка стала герметичной: она существует только на уровне зала, и весь протест из нее ушел. И дело не в коммерции. Просто американские панки сегодня могут хоть 200 тысяч протестных концертов собрать — и ничего не будет: все эти гражданские движения приручены самим способом производства. Это происходило даже в Советском Союзе в

Поэтому с точки зрения социологии сейчас интереснее всего смотреть, как работает акционизм. Акционистские интервенции — это всегда нарушение пространства: казалось бы, вы нам выделили

Собственно с музыкальной точки зрения, мне кажется, сегодня на уровне формы уже все исчерпано. Последние лет двадцать происходит синтез: рефлексируется существующее, доводятся до совершенства идеи, которые появились в

Вопрос тут в том, какая у этих акций прагматика: действуют ли они как искусство ради искусства, хотят ли индивидуального бегства — или ищут некоего практического выхода? Можно ли такое высказывание претворить в политическое требование? А если это чистая эстетика, то никому ничего не надо объяснять — потребитель имеет право интерпретировать это как он хочет. Но публике все время навязываются

— Видите ли вы какой-то выход?

— Беньямин считал (по поводу авангарда), что есть вещи, которые мало кто считывает, если они предъявляются в форме живописи или акционизма, их проще воспринять, если они помещены в форму кино. Потому что кино более развлекательное: это вид искусства, который создает более простой способ восприятия новых и сложных идей. Например, в 1936 году, когда было написано «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Беньямина, вышел фильм Чарли Чаплина «Новые времена», где местами он делает довольно авангардные вещи, использует гротескные, непривычные приемы, но поскольку они поданы в полуразвлекательной форме, нам проще их воспринять, чем если бы они были осуществлены в

С этой точки зрения интересно задуматься, можно ли сейчас продвинуть