Метро и пассажиры:

социология подземелья

Оксана Запорожец — о страхе терактов, рамках металлодетекторов, фатализме москвичей и чтении в метро

Оксана Запорожец — социолог, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований, доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики.

— Как вы начали исследовать метро и с какой целью?

— Мой проект проходил в два этапа. Сначала я изучала казанское метро — самое молодое метро в России. Позднее я проводила исследование в Московском и Петербургском метрополитенах — самых старых подземках нашей страны.

В своем исследовании я использовала разные источники: изучала архивные материалы, проводила интервью с пассажирами, знакомилась с современными дискуссиями о метро в интернете, делала включенные наблюдения, сама на время становясь пассажиром, и, наконец, присоединялась к поездкам других людей. В социологии есть метод «совместной прогулки», когда исследователь сопровождает человека в его повседневных перемещениях, попутно расспрашивая о его впечатлениях и чувствах.

Изучая метро, мне было важно заглянуть в историю и узнать, как принималось решение о его строительстве. В Казани, как и в других городах, такие решения не были простыми и однозначными. В частности, в

— То есть метро — это статусная вещь?

— В России и в Советском Союзе — определенно, да. Обычно решение о строительстве метро принималось на основе численности городского населения: метро получали

— А Казань сама себя наградила?

— Да, абсолютно верно. Метро в Казани появилось в 2005 году, и его строительство во многом было инициативой местных властей. Появление метро в Казани было еще одним подтверждением высокого статуса города, его стремления стать полноправной «третьей столицей».

— Что вы поняли из разговоров с пассажирами?

— Во всех случаях мне было интересно, как горожане пользуются метро, ведь обычно их мнение, увы, не сильно интересует исследователей. В Казани я спрашивала, как люди привыкали к новому виду транспорта, трудно ли им было менять свои привычки. В Москве и

— Возьмем молодое казанское метро: сильно ли оно изменило привычки горожан?

— Казань — очень интересный случай. Там пока больше заметно, как город влияет на метро, а не как метро меняет город. Может быть, потому, что казанское метро пока совсем небольшое — всего 10 станций.

Метро Москвы и

В Казани идеи быстрого перемещения еще недавно не было у самих пользователей метро. Для них расслабленно стоять на эскалаторе по двое, загораживая проход всем остальным, было совершенно нормально. Многие казанские пользователи жаловались, что пассажиры на перроне стоят возле дверей, мешая выйти из вагона. Мы можем наблюдать аналогичную ситуацию и в Москве, и мы злимся на это как на нарушение транспортного этикета. В Казани мои собеседники тоже злились, но они задавались вопросом: а насколько нарушители вообще знают о том, как вести себя в городе? Мне говорили: они из таких районов, что непонятно вообще, ездили ли они хотя бы на автобусах до этого.

В Казани для меня стал очевиден еще один аспект. С XIX века, с самого начала своего существования, метро достаточно радикально меняло городскую среду, было знаком модернизации, поскольку в нем использовались еще неизвестные городу технологии. Однако сегодня импульс модернизации явно исходит из других пространств. В городе есть места, гораздо более продвинутые по сравнению с метро. Например, торговые центры или вокзалы с их более совершенными системами кондиционирования, более удобными лавочками, с новыми эскалаторами, с более разнообразными развлечениями. И когда я спрашивала у людей: «Ну и как вам было в первый раз в метро?» — даже те, кто никогда до этого не ездил на метро, говорили: «А что

Я уже говорила о влиянии города и городской культуры на развитие метро. Казань — пример того, как активность горожан связана с отстаиванием пользователями метро своих прав и интересов. Я проводила свое исследование в Казани в 2013–2014 годах. К этому времени в городе уже действовала система «Электронное правительство», благодаря которой горожане общались с бюрократической системой через интернет. И в первом же интервью я спросила свою

— Вы описываете пример очень успешной коммуникации города и людей. Есть ощущение, что в Москве и Петербурге не так, что метро более отделено от пользователей и отношение к нему другое — это, скорее, любовь-ненависть .

— Да, согласна.

— Почему так?

—

То есть мы видим, что метро очень много значит для горожан и прагматически, и символически. И мы не можем быть равнодушны к тому, что для нас важно. Это вызывает либо сильную любовь, либо столь же сильную ненависть. И когда

В повседневной жизни мы постепенно понимаем, что метро — это стареющая технология. Так, московскому метро в 2015 году исполнилось 80 лет и в нем все чаще происходят сбои: останавливаются поезда, закрываются на ремонт станции. В последнее время это случается каждую неделю — хорошо, если мы заранее узнаём, какие станции будут закрыты. Эти сбои подвергают сомнению ценность метро, основное достоинство которого заключается в бесперебойной работе, позволяющей рассчитывать время в современном городе, делать свою жизнь более предсказуемой. И когда происходит сбой, это раздражает людей. Кроме того, люди недовольны несоответствием метро современным стандартам комфорта: старыми вагонами, тусклым светом, высоким уровнем шумового загрязнения и, конечно, огромным количеством людей в часы пик, когда ты не можешь управлять собой, потому что тебя несет толпа. Современные люди не

— Когда-то метро было символом самой передовой технологии, и внезапно оказалось, что оно состарилось. Как меняется отношение людей к нему?

— Я начинала изучать старение метро, исходя из предположения, что метро состарилось, что оно уже ничему не соответствует, и первые интервью полностью подтверждали мое предположение. Однако позднее стало ясно, что процесс старения не столь однозначный: ему, скорее, подходит название «фрагментарное старение». С одной стороны, пользователи метро видят старые, ржавеющие, плохо освещенные вагоны, отсутствие туалетов, но с другой — постоянно вводятся новые станции. Кроме того, большинство дней в неделю (не считая дней ремонта) метро

— Перестает ли метро удивлять?

— Отчасти да, ведь ему уже 80 лет. За этот срок оно стало неотъемлемой частью жизни для миллионов людей. Но при этом они хотят вырваться из повседневности с помощью метро: пример тому — экскурсии по московскому метро, которые предлагаются энтузиастами и профессиональными экскурсоводами и пользуются большой популярностью. Значит, люди готовы и хотят удивляться метро как памятнику архитектуры, как сложной технологической системе. Кроме того, само метро не хочет стареть и политика его развития отчасти направлена на то, чтобы удивлять пассажиров. Другой вопрос — получается это или нет. Например, введение вайфая в поездах подается как достижение московского метро, в планах — сделать интернет доступным на станциях. В этой ситуации Петербург начинает нервно озираться в сторону Москвы, хотя сначала руководство Петербургского метрополитена заявляло: «Нам не нужно

— Что еще контринтуитивного, неожиданного для себя, помимо фрагментарного старения, вы обнаружили, исследуя метро и опрашивая пассажиров?

— В науке, как и в литературе и кинематографе, метро нередко предстает как тотально предзаданное пространство, своеобразный городской аналог конвейера. Известный исследователь советской культуры Борис Гройс, рассуждая о советском метро 1935 года, пишет, что метро — это мир, созданный планировщиками, ведь люди обычно не живут под землей, а значит, в нем нет места стихийности и спонтанности, все изначально предопределено. Это означает, что ты не можешь изменить метро — наоборот, мир метро достаточно жестко задает тебе логику действия. Один из моих выводов заключается в том, что это уже давно не так. За 80 лет люди освоились и научились приспосабливать метро к своим интересам: они прокладывают свои тропы, используют метро как место встреч или офис, с помощью метро они спасаются от городской суеты. Может быть, они и не хозяева метро, но нет сомнений в том, что они в той или иной степени могут приспособить его к своим интересам.

Также метро нередко представляется как тотально контролируемое пространство: наряды милиции, видеонаблюдение, металлодетекторы. Можно было предположить, что все это воспринимается людьми не очень хорошо. Но одни и те же люди говорили мне, что контроль в метро ограничивает их свободу и, в

Соответственно, сверхконтролируемость оборачивается сверхзащищенностью. И когда мои друзья, зная, чем я занимаюсь, говорят, что им страшно в метро, потому что им может стать дурно или они могут споткнуться и упасть, я говорю: не бойтесь, в метро вам помогут с большей вероятностью, чем в городе, как из сострадания, так и потому, что вы будете просто мешать другим людям. Ну, это достаточно неудобно, когда

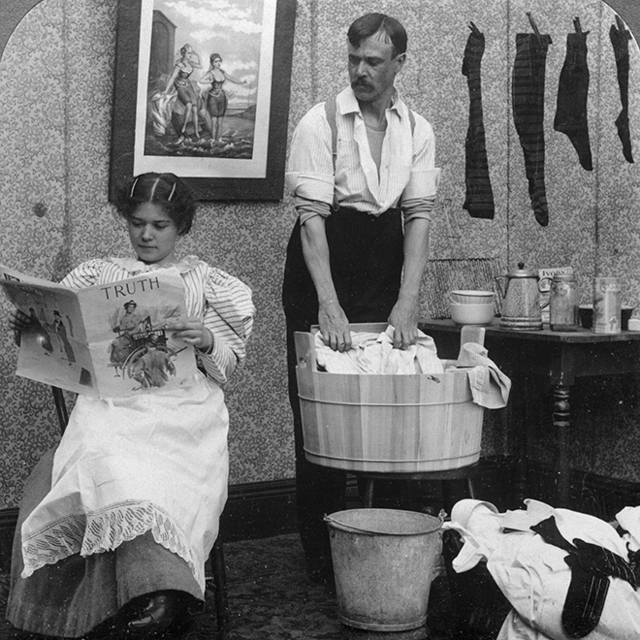

Еще одна находка касалась метро как пространства «малых дел» или небольших проявлений заботы. Очевидно, что подземка — это не пространство любви к ближнему. Да и, собственно, почему люди, достаточно жесткие в городе, должны добреть, спускаясь в метро? Однако мои интервью и наблюдения подтверждают, что в метро люди склонны к проявлениям вежливости и заботы, которые не требуют от них больших усилий. Идти на глобальные жертвы они не готовы, то есть чемодан тебе не всегда понесут, но, если нужно уступить место, уступят, если нужно подвинуться, чтобы люди могли сесть вдвоем, — подвинутся, если нужно придержать дверь на выходе из метро — придержат. Люди, у которых маленькие дети, говорят, что им часто помогают носить коляски.

— Как можно описать специфику метро?

— Благодаря исследованию метро мне удалось предложить несколько понятий.

— Как бы вы описали человека метро?

В городских исследованиях существует представление о том, что человек, как правило, следует руслу городской жизни. Мне бы хотелось противопоставить этому представлению идею компетентного горожанина, который никоим образом не ходит по протоптанным дорожкам и не ездит в метро только так, как ему положено ездить. Люди абсолютно сознательно вырабатывают свои стратегии отношений с городом, хотя понятно, что не всегда горожане действуют рационально. На мой взгляд, можно говорить о трех стратегиях. Важно понимать, что это не универсальные руководства к действию, а то, что проявляется в определенных ситуациях.

Первая — это «минимизация усилий»: я пройду так, как короче, я поеду так, как быстрее. Помимо прочего, она нацелена на то, чтобы сократить свое пребывание в городских пространствах. Например, многие из нас знают всякие хитрости: как перейти с одной станции на другую не по длинному переходу, а по эскалатору; в какой вагон лучше садиться, чтобы выйти сразу у перехода, и так далее. Вторая стратегия, которая периодически срабатывает у горожан, — это стремление к безопасности. Практически каждое крупное происшествие, например недавние парижские события, запускает стремление

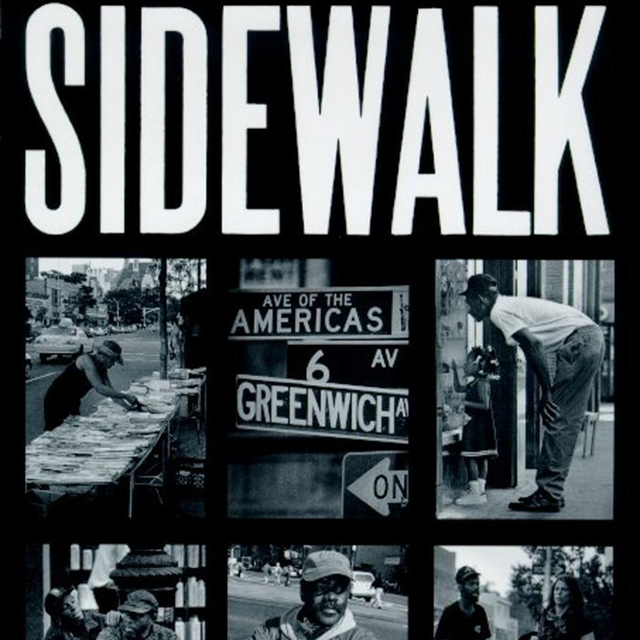

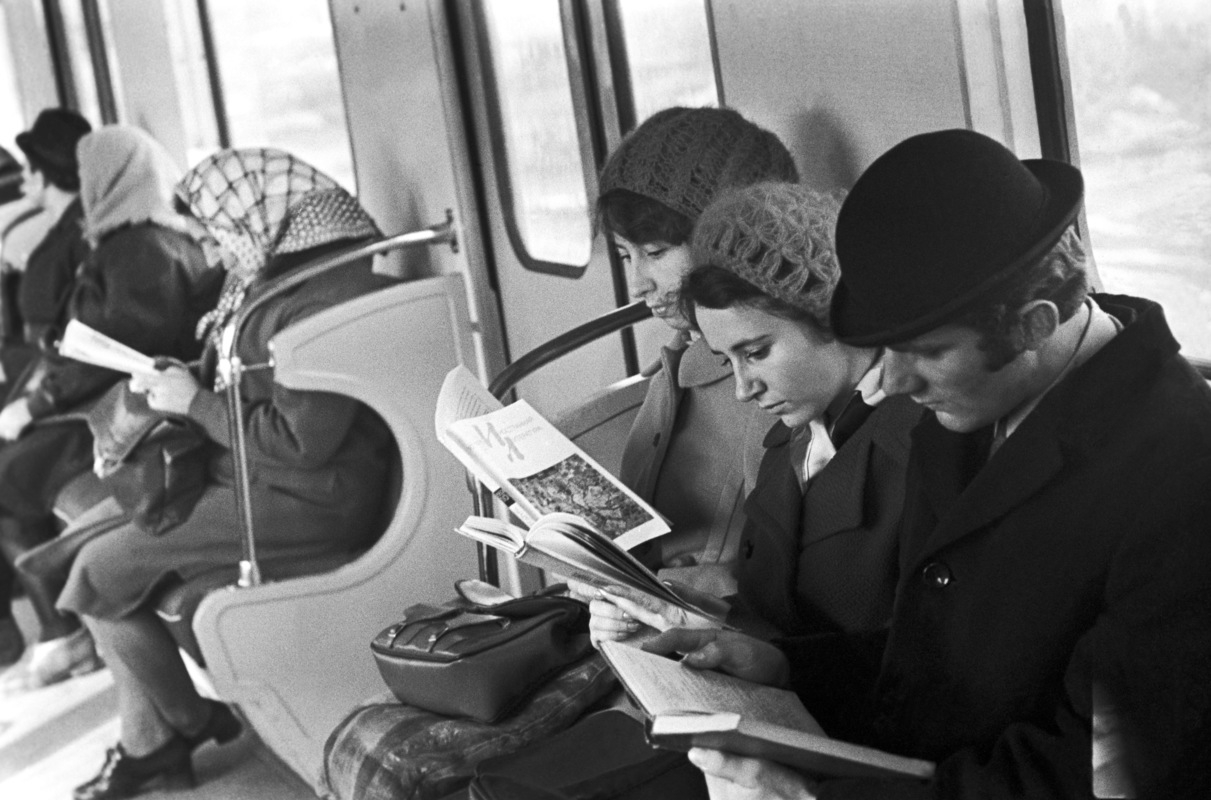

Третье, на первый взгляд, это даже не стратегия. Люди, выбирающие такие отношения с городом, обычно говорят: «Я такой внезапный! Как хочу, так и живу, как хочу, так и езжу». Создается впечатление, что у них нет протоптанных троп, каждая поездка на метро для них — это импровизация. Однако основная идея отношений человека и города в этом случае — это «максимизация удовольствия». Об этом очень хорошо пишут мои коллеги — Андрей Возьянов, занимающийся исследованием транспорта, и Екатерина Бунич, изучавшая, как горожане слушают плеер. Для таких людей пребывание в городе подчинено их личным пристрастиям и настроению. Например, я выберу дальнюю дорогу до дома, потому что я хочу дослушать эту музыку. Я поеду более длинным путем, потому что хочу дочитать книгу.

То есть человек в городе — это не тотальный продукт технологий или

И последнее. Многие горожане воспринимают метро как «филиал ада», тем более что оно и правда находится под землей. Тем удивительнее, что для части людей оно становится убежищем — и я говорю не только о бездомных людях. Например, еще в 2014 году, когда вайфай был не на каждой ветке, метро воспринималось некоторыми моими собеседниками как «цифровое убежище». Когда ты в метро, тебе легко сказать: извини, не слышал, не мог прочитать, был в метро. Сейчас технологии практически вездесущи: с развитием интернета нам приходится работать дома, то есть там, где раньше мы спасались от работы. Так что функцию защиты от перенасыщенности повседневной жизни приняло на себя одно из самых перенасыщенных мест в городе — метро. Кроме того, метро позволяет горожанам защититься от интенсивности городской жизни и городских впечатлений. Когда ты едешь в вагоне метро, у тебя за окнами нет мелькающей городской среды. В метро меньше рекламы и она более однородная, так что метро — это возможность отдохнуть от городского разнообразия.

— Метро, помимо того, что существует в реальности, создает еще и целую мифологию вокруг себя — тексты, образы, слухи, книги, фильмы. Отчего так?

— Во-первых, люди так или иначе метро любят, оно им интересно. Во-вторых, они хотят управлять тем, чем в реальности управлять не получается; хотят хотя бы в воображении приручить его и сделать более понятным. Например, в книгах и фильмах тоннели и технологии привлекают людей не меньше, а то и больше, чем станции. Можно предположить, что

Кроме того, метро — это способ пощекотать себе нервы. Наши ощущения притуплены городом, но испытать

— Вы уже не раз упоминали об интернете в метро. А что мы можем благодаря интернету понять о метро?

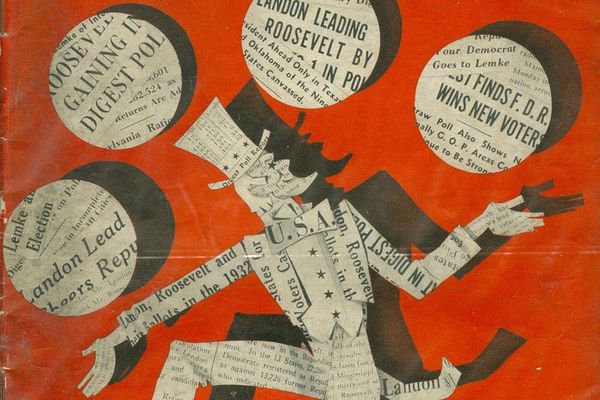

— Интернет имеет особое значение для понимания роли метро в современном городе. В Москве и

Конечно, метро — это отдельное место, но оно вплетено в ткань города и является его подземной проекцией. Например, в

В целом же, изучая метро, ты очень хорошо понимаешь, как сильно оно вплетено в культурную, социальную ткань, пространство города или пространство интернета. Понять, что представляет собой метро, невозможно без чтения художественной литературы, просмотра фильмов, мониторинга

— Все ездят на метро, поэтому у вас очень много информантов. Как вы их выбираете? Случайно или составляете какую-то репрезентативную выборку?

— Я не работаю с методами, задача которых количественно представить те или иные явления. Мое исследование направлено на выявление смыслов, которыми люди наделяют свои действия, определенные события. Специфика моего исследования позволяет мне использовать целевую выборку — выборку, основанную на критериях, значимых с точки зрения целей моего исследования, сформулированных гипотез. Сейчас при отборе информантов для меня важны три критерия.

Кроме того, меня интересует, как пользуются метро люди с разными технологическими знаниями: видят ли инженеры и

— С тех пор как вы сами из пассажира превратились в исследователя, вы поменяли свое отношение или поведение в метро?

— Да, метро стало моим личным транквилизатором. В принципе, метро не было для меня