Расшифровка Постмодернизм: архитектура как шутка или поэзия

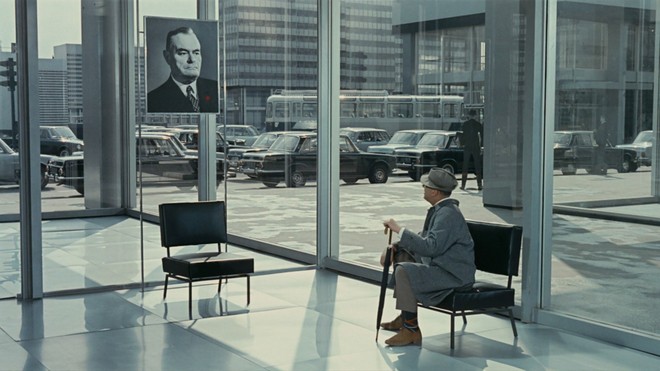

В 1967 году на экраны вышел фильм французского режиссера и комика Жака Тати «Время развлечений». Сюжет фильма — если так можно выразиться, потому что сюжета как такового нет — простой. Главный герой, немного неуклюжий господин Юло, которого играет сам Тати, ходит по современному Парижу. Пытается познакомиться с туристкой из Америки, заглядывает на выставку современной бытовой техники, в

Но почти половину фильма занимает сцена в ресторане, которая делает эту критику еще более глубокой. Это настоящий шедевр. Сюжета как такового нет, но каждую секунду на экране происходит

Хаос постепенно нарастает. Ресторан тоже представляет собой типичное модернистское пространство, но роскошное: с большим количеством стекла, дерева, мрамора, современных материалов — пластик, неоновые лампы… Но строить его заканчивают прямо перед появлением гостей. И выясняется, что построили его плохо: в нем все отваливается, постепенно перестает работать; лампочки выключаются, мраморные плиты отлетают. По залу бегают директор ресторана и архитектор, которые должны все время

В этой сцене прекрасно отражена вся критика модернизма: не в том смысле, что он плохо построен, а в том, что скучен и не имеет отношения к жизни. Жизнь имеет обыкновение идти своим чередом даже тогда, когда архитектура не помогает, а мешает. «Меньше значит больше» («Less is more»), — говорил Мис ван дер Роэ, который как раз в это время, в середине 1960-х, строил одни из самых крупных своих небоскребов. «Меньше значит скучнее» («Less is a bore»), — возразил американский архитектор Роберт Вентури, о книге которого мы поговорим очень скоро.

Первая мировая война вызвала у многих европейских архитекторов, да и не только у них, ощущение, что общество нуждается в скорейших и радикальных реформах. И архитектура может сыграть важнейшую роль: дать всем, кто нуждается, более здоровые условия для жизни и работы. Вторая мировая война привела к глубокому разочарованию в возможностях радикальных перемен. Напротив, убежденность модернистов в том, что они знают, как все должно быть устроено, их вера в технологию стала ассоциироваться с тоталитарными режимами, которые способны ради больших идей приносить в жертву миллионы, организуя общество и ресурсы с помощью технологий.

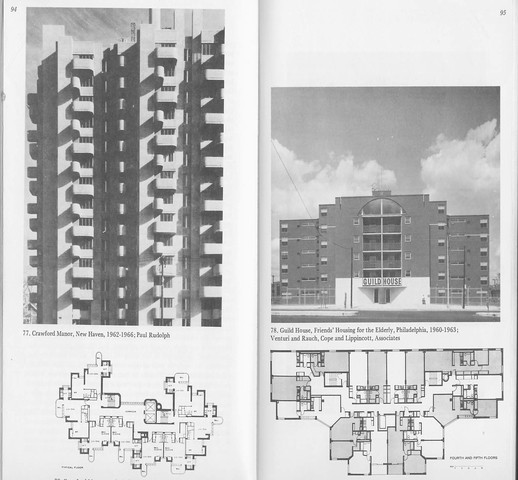

При этом парадоксальным образом с концом войны и победой над Третьим рейхом и его союзниками объем участия государства в архитектуре и градостроительстве не уменьшился, а только возрос. Жилищный кризис, который был достаточно острым до войны во всех развитых странах, после войны стал еще острее — из-за разрушений и социальных перемен, которые привели к перемещению миллионов людей из деревень в города в поисках более счастливой доли. За время войны все государства выстроили бюрократические и фискальные, налоговые инструменты, дававшие им гораздо больше власти, чем прежде. Строительство и развитие рынка недвижимости рассматривались как способы восстанавливать не только разрушенные города, но и экономику в целом. В результате первые послевоенные десятилетия были отмечены невиданным ранее размахом государственного строительства: жилья, дорог, мостов, инфраструктуры. Модернистская архитектура — технологичная, стандартизированная, экономичная — оказалась очень к месту. И не всем архитекторам понравилось, во что превратились идеи о переустройстве мира в руках бюрократов и технократов по обе стороны железного занавеса.

Заметить, что архитекторы не вполне довольны, можно было по дискуссиям на Международном конгрессе современной архитектуры (CIAM). Эту организацию еще в конце 1920-х создал Ле Корбюзье и его коллеги, архитекторы-урбанисты. Конгресс регулярно собирался, чтобы обсудить разные проблемы современной архитектуры. На первых порах в его работе участвовали и советские архитекторы.

Одним из важнейших направлений работы конгресса была разработка теории градостроительства, которая отвечала бы современности. В 1933 году на встрече в Афинах (а точнее, на пароходе, который следовал из Марселя в греческую столицу) архитекторы приняли «Афинскую хартию» — градостроительную программу, сформулированную на основе продолжительного исследования планировки и застройки разных городов мира. Среди принципов хартии можно упомянуть предпочтение отдельно стоящим домам, которые открыты солнцу и свежему воздуху, а не собраны в тесные кварталы с узкими переулками. А также предложение четко разделять город на отдельные функциональные зоны — деловые, жилые, рабочие, — чтобы в каждой обеспечить максимально комфортные и здоровые условия. В «Афинской хартии» старые районы городов описывались весьма критически: тесные, грязные, темные, болезненные.

Хартия была опубликована только в начале 1940-х годов, когда уже шла война. Активное строительство в согласии с теми принципами, которые были в ней изложены, началось как раз после 1945 года. Громадные районы социального жилья на основе технологии панельного домостроения возникли во Франции. В Финляндии были построены спальные районы, в которых в зеленом ландшафте стояли отдельные жилые здания. В СССР вдохновились обоими примерами — хотя были и свои разработки, но одна из самых популярных моделей хрущевок была сделана на основе технологии, купленной во Франции. А финский опыт повлиял на развитие идеи микрорайона. В советских городах этой эпохи идея разделения города на отдельные функциональные зоны просматривается очень хорошо: крупные промышленные районы, такие же крупные жилые, в них больницы, клубы, школы четко рассчитывались по количеству людей.

Но уже к середине 1950-х годов в CIAM наметился раскол. Архитекторы- модернисты столкнулись с новыми для себя задачами и не могли прийти к единому мнению о том, как действовать. С одной стороны, их приглашали работать в странах, далеких от Европы: в Африке, Латинской Америке, Индии. Совсем другие климатические условия, чем в Европе, другой культурный и исторический бэкграунд заставляли задуматься о том, насколько модернистская доктрина была готова решить все мировые проблемы.

С другой стороны, требовалось

Молодые архитекторы, входившие в конгресс, начинали предлагать смелые идеи и критиковать старших. На один из конгрессов Ле Корбюзье — все еще лидер и один из самых известных архитекторов современности — просто не явился, а прислал письмо, объясняющее, что напряжение между поколениями делает работу конгресса малопродуктивной и пора дать молодым дорогу. Но когда подготовку одного из следующих конгрессов и правда поручили группе молодежи, то они выдвинули настолько радикальные идеи, что в итоге в 1959 году конгресс самораспустился. Открывалось пространство для новых парадигм.

Спустя еще 10 лет по случайному совпадению почти одновременно, в 1966 году, свет увидели две книги. Одна из них принадлежала итальянскому архитектору Альдо Росси, другая — его американскому коллеге, Роберту Вентури. Обоим архитекторам было около сорока, что по меркам профессии совсем немного. У обоих была не такая богатая практика, но они совмещали работу с преподаванием и исследованиями истории архитектуры.

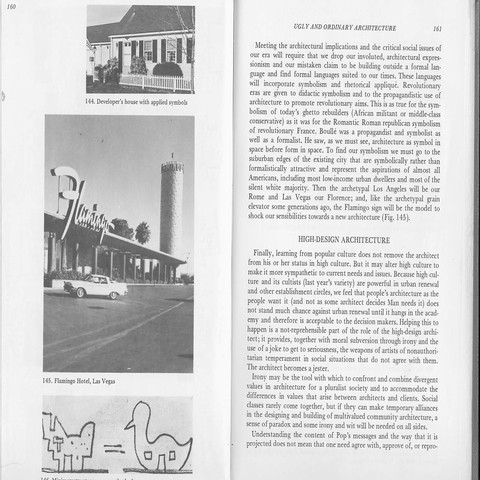

Книга Роберта Вентури называлась «Сложности и противоречия в архитектуре» и была издана Музеем современного искусства MoMA в Нью-Йорке. Это тот самый музей, который в 1932 году организовал выставку «Интернациональный стиль» с проектами Ле Корбюзье, Гропиуса и Миса ван дер Роэ. Грант на работу над книгой Вентури получил от Фонда поддержки исследований в сфере искусства Грэма, в совете которого одно время заседал Мис ван дер Роэ. Но сама книга посвящена критике модернизма. И буквально на первых страницах Вентури критикует тезис «Меньше значит больше», который принадлежит Мису ван дер Роэ. Он говорит о том, что ему нравится сложная, неоднозначная, противоречивая архитектура, такая же, как поэзия, в которой мы совсем не ценим «простоту». «Меньше значит скучнее», — прямо заявляет Вентури. Кроме этого, в подтверждение своих слов он приводит два интересных размышления. Во-первых, говорит он, архитекторы-модернисты настаивают на том, что они «открыли» новые архитектурные законы: например, о связи пространства внутри здания с тем, как оно выглядит снаружи, связи структуры и фасада. Но и в классической архитектуре эта связь имелась, говорит Вентури и показывает это на многих примерах, просто она была устроена иначе — и интереснее. Во-вторых, продолжает он критиковать старшее поколение, модернисты утверждают, что в их зданиях нет ничего лишнего и все логично. Но, разбирая некоторые проекты модернистов, он показывает, что они зависят от многих условностей культуры, от экономики, от произвола и вкуса автора-художника не меньше, чем традиционная архитектура.

Важно отметить, что Вентури не упрекает модернистов в том, что у них плохая архитектура: он с удовольствием отмечает красоту построек Миса ван дер Роэ, финского модерниста Алвара Аалто, Ле Корбюзье, обнаруживая парадоксальные параллели между ними и архитектурой эпохи маньеризма и барокко.

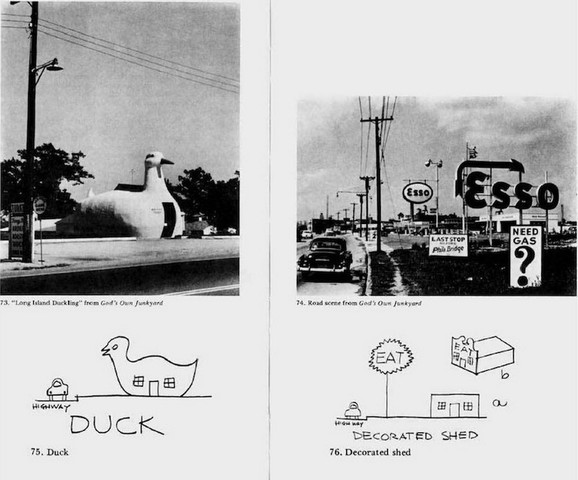

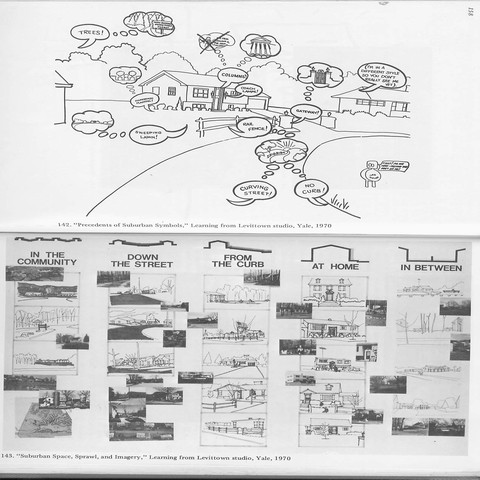

А вот в начале 1970-х Вентури и его супруга и коллега по проектированию и преподаванию Дениз Скотт-Браун более решительно указывают на новые эстетические ориентиры. Вместе со студентами они отправляются в исследовательскую поездку в Лас-Вегас и по ее итогам выпускают еще одну книгу: «Уроки Лас-Вегаса».

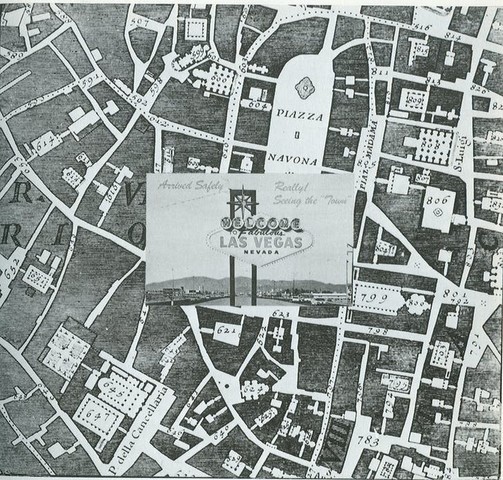

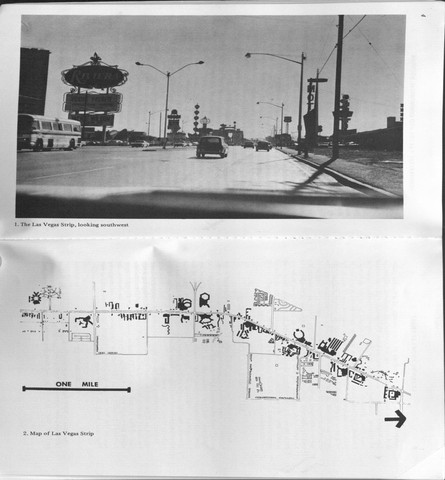

Лас-Вегас — город, который был построен в пустыне Невады практически с нуля. Это город казино, который к тому же очень зависим (как и многие части США) от автомобильного движения и соответствующей инфраструктуры. В результате возникла коллекция архитектуры, которая ориентирована на то, чтобы производить очень быстрое впечатление на человека, будь то турист, который ищет место для игры, или тот же турист, который мчит по трассе и должен не пропустить мотель, заправку или магазин с мелочовкой. В этой архитектуре — чудной, странной, часто непрофессиональной, кричащей — Вентури и Скотт-Браун ищут вдохновение: «Архитекторы... разучились смотреть вокруг без осуждения — ведь исповедуемый ими ортодоксальный модернизм по определению прогрессивен, если не революционен, утопичен и проникнут духом пуризма; он не удовлетворяется существующим состоянием», — пишут они в своей книге.

Одна из самых интересных особенностей книги — использование разных способов исследования Лас-Вегаса, а точнее, одной главной улицы, которой посвящена эта работа — Лас-Вегас-Стрип. Фотографии, зарисовки, коллажи из названий казино и магазинов, разные способы классификации объектов, раскадровки поездки по улице, анализ съемок местности с самолета, карты и прочее — все это создает эффект стереоскопического взгляда на проблему. Архитектор XIX века следовал академическим канонам в изображении архитектуры, правилам, которые были изобретены еще в Высоком Возрождении и с тех пор совершенствовались. Архитектор-модернист изобретал новые графические ходы, чтобы показать, какой логике следует его проект, какой алгоритм он использует. Вентури и Скотт-Браун совмещают все возможные способы передачи визуальной информации, чтобы показать, что нет одного языка, на котором надо было бы говорить об архитектуре. Что в каждом языке и даже в очень плохом архитектурном вкусе скрыто много «забытого символизма» — так гласит подзаголовок книги, — символизма, о котором надо вспомнить.

Тем временем в Италии над своей книгой «Архитектура города» работал Альдо Росси. В отличие от Вентури, он сфокусировался на городе, а не на отдельных зданиях. Но он приходит к похожим выводам: на всех уровнях — от формы города в целом, его сетки улиц, размеров кварталов до формы отдельного здания — мы имеем дело с отпечатками человеческой культуры, истории, памяти во всем ее многообразии. В начале книги он пишет:

«...Мне на ум приходит Палаццо делла Раджоне (здание городского суда) в Падуе. ...Более всего поражает множество функций, которые способен выполнять такой дворец, и то, что эти функции, можно сказать, совершенно не зависят от его формы, однако же именно эту форму мы рассматриваем и запоминаем, и именно она, в свою очередь, участвует в структурировании города».

Начиная разговор о функциях дворца в Падуе, Альдо Росси, как и Вентури, тоже критикует модернистов, утверждающих, что функции здания или района города должны определять его форму, как форма самолета определяется аэродинамическими требованиями. Если бы это было исключительно так, говорит Росси, то в городе не было бы ни истории, ни разнообразия, ни сложности. Как показывает Росси, обращаясь к самым разным городам и самым разным теориям города, от античных до современных, это не так: города и здания хранят в себе следы сложных политических, социальных и эстетических систем.

.jpg)

Одновременно, обращает он внимание читателя, когда мы взаимодействуем с памятниками архитектуры (даже не самыми великими, а просто достаточно характерными), то мы восхищаемся ими, хотя можем ничего не знать об их сложной истории. Сама форма обладает способностью впечатлять нас и передавать нам идеи, которые заложены архитекторами во время их строительства. Допустим, венецианская площадь Сан-Марко сохранится нетронутой в совершенно ином городе, каким, может быть, станет Венеция будущего. Тогда она будет производить на нас ничуть не меньшее впечатление и мы точно так же будем ощущать свою причастность к истории Венеции, как если бы ничего не изменялось на протяжении веков. Тем самым Альдо Росси, как и Вентури, обращается к теме символизма архитектурной формы, хотя использует для этого не такой шокирующий для читателя материал, как казино и мотели Лас-Вегаса.

Архитектура модернизма обладает некоторыми качествами, которые делают ее легко узнаваемой в любой стране. Простая геометрия, любовь к демонстрации конструкции и материалов, стремление к тому, чтобы здание отвечало своим задачам максимально прямо, — часто это и принимают за исчерпывающее описание модернизма, хотя исключений из этой схемы предостаточно, да и за самой схемой скрываются философии и споры, которые могут сделать даже похожие внешне вещи противоположными по смыслу.

Но с постмодернизмом ситуация другая: его версии многообразны, как поэзия, с которой сравнивал архитектуру Роберт Вентури. И — как история конкретного города — постмодернизмы обладают своими характерами. Как и поэзию или кинематограф, постмодернизм можно различать по уровню сложности, по тому, какой отклик и у какой аудитории здание должно вызвать. Здесь есть очень простые ходы, которым тем не менее не откажешь в действенности.

Интересный пример показал архитектор Филип Джонсон, который пропагандировал архитектуру модернизма и бок о бок работал с Мисом ван дер Роэ: в 1958 году Мис построил один из первых своих крупных проектов в США, небоскреб Сигрем-билдинг на Манхэттене, изящный черный параллелепипед из стекла и металла, а Филип Джонсон сделал на первом этаже небоскреба ресторан Four Seasons, отчасти напоминающий ресторан из фильма Жака Тати. Но в начале 1980-х Филип Джонсон сам проектирует небоскреб для корпорации AT&T — в двух шагах от Сигрем-билдинг. В этом здании, которое иногда называют первым постмодернистским небоскребом, много от довоенных высоток в стиле ар-деко. Конструкции прикрывает фасад из камня, на уровне улицы при входе горожан встречает арка высотой 35 метров, которую сравнивали со входом в церковь Сант-Андреа в Мантуе архитектора Леона Баттисты Альберти XV века. Но особенно бросалось в глаза завершение здания. Классические небоскребы архитекторы любили завершать пирамидальными композициями со шпилями, иногда имитирующими старинную европейскую архитектуру. Модернисты предпочитали плоские крыши, технологичные и подчеркивающие геометрическую ясность. Небоскреб AT&T Филипа Джонсона завершается крупным треугольным фрагментом высотой в несколько этажей, в центре которого вырезан круг. Получившаяся композиция напоминает так называемые разорванные фронтоны, любимый декоративный элемент эпохи барокко, который позднее перекочевал в дизайн мебели. Поэтому небоскреб сразу стали сравнивать с комодом фирмы Чиппендейла — мебельного мастера XVIII века.

Здание вызвало много споров. Архитектора обвиняли в том, что это китч, шутка дурного вкуса — тем более дурного, что речь идет не о

Это «веселое» направление постмодернизма хорошо известно многим по использованию архитекторами классических форм в странных сочетаниях с современными, с измененными пропорциями или масштабами. Японский архитектор Кэнго Кума спроектировал в 1990 году в Токио здание шоурума и лаборатории для компании Mazda в виде гигантской древнеримской руины: в центре находится колонна с ионической капителью высотой с 10-этажный дом, в ней атриум и лифт; справа и слева от колонны — части здания, которые были бы обычными современными стеклянными и бетонными корпусами, если бы их не закрывали панели, имитирующие тоже увеличенную во много раз каменную кладку и арки классического здания.

Но есть и другой постмодернизм. Он тоже способен вызывать улыбку или недоумение, но уже только у зрителя, который подготовлен к прочтению произведения. Первым примером такой архитектуры стал дом, спроектированный самим Робертом Вентури еще в начале 1960-х, одновременно с тем как он работал над книгой «Сложности и противоречия...». Это небольшой загородный дом, который был построен для овдовевшей матери архитектора, и все в этом доме странно. Вентури, как сказали бы сейчас, делает ремикс из фрагментов загородных домов разных типов. Здесь есть двускатная крыша, как в традиционном доме, и труба, но есть и ленточное окно, как у виллы Савой (правда, не во всю длину фасада, а только в кухне). Над входом в дом можно увидеть светлую полоску — это бетонная перемычка над дверным проемом, которую любили делать видимой архитекторы-модернисты, подчеркивая тем самым технологичность здания. Поверх этой полоски видна тонкая рельефная дуга, как будто это след циркуля. Каждый архитектор, конечно, сразу вспомнит о полукруглом фронтоне, который любили архитекторы Возрождения и барокко.

Если присматриваться дальше, то все окажется не совсем тем, чем представляется. Двускатная крыша скрывает не чердак, а полноценный этаж. В том, что казалось кирпичной трубой, прорезано окно, в котором видна лестница с первого на второй этаж. Сюрпризов еще множество. Но обычному прохожему дом покажется разве что странным или забавным, а чтобы прочитать все шутки, потребуется специальное образование — или книжка-путеводитель.

А вот самым известным проектом Альдо Росси стало кладбище Сан-Катальдо в городе Модена в Италии. Город небольшой, но активное развитие и рост населения после войны привели к тому, что старое кладбище переполнилось. В 1971 году был объявлен архитектурный конкурс, который выиграл проект Росси и Джанни Брагьери. Кладбище становится отражением идеи города, о которой Росси писал в своей книге, где формы и функции существуют в тесном переплетении с историей, в диалоге итальянского архитектора с предшественниками.

Среди этих предшественников — французский архитектор XVIII века Этьен-Луи Булле, один из представителей направления, известного как «говорящая архитектура». Булле считал, что архитектурный язык должен обрести качества поэтического, в котором смысл слова и его форма (количество слогов, ударения, звучность букв) соединяются, чтобы создать нужный эффект. Такого же сочетания формы здания и его смысла (но не следует путать смысл с функцией) хотел добиться Булле, а вслед за ним — Росси.

В центре кладбища стоит крупный куб красного цвета с равномерно расположенными квадратными отверстиями. Он кажется необычайно тяжелым, устойчивым и вызывает в памяти образ надгробия и одновременно — благодаря квадратным отверстиям — колумбария. Оказавшись внутри, мы понимаем, что это и есть колумбарий. Устойчивый куб пустой внутри, лишь четыре стены, покрытые лестницами, галереями и рядами не таких больших квадратных ниш для урн с прахом. А те ниши, которые мы видели снаружи, оказываются окнами. Как в модернистской архитектуре, внешний вид здания совпадает с его содержанием, но эта связь не только структурная, но и поэтическая, связь ритмов квадратных решеток снаружи и внутри, напоминающая о том, что любая жизнь заканчивается небольшой нишей в стене.

Но бывали у постмодернистов эксперименты и более масштабные, и более противоречивые. Испанский архитектор Рикардо Бофилл, совсем недавно умерший, прославился своими жилыми комплексами. Каждый из них — крупное и интересное сооружение, всегда с новой идеей. Во Франции он построил в начале 1980-х жилой комплекс «Пространства Абраксаса» — возможно, одни из самых странных домов в истории.

Французы были одними из первых, кто начал проектировать и строить крупные комплексы социального жилья сразу после войны. Они получили название grands ensembles, «большие ансамбли», — звучит торжественно, но выглядело не очень. Бофилл решил это изменить. «Пространства Абраксаса» состоят из трех корпусов: один — десятиэтажный в форме полукруглой подковы — получил название «Театр»; другой — 18 этажей в форме буквы П, его зовут «Дворец». Они стоят друг напротив друга и создают закрытый двор. В центре двора стоит еще один корпус — башня, которая называется «Арка».

Все три здания жилые, в них около 600 квартир разных размеров (это примерно как две панельные многоэтажки). Но Бофилл придал этой архитектуре неожиданно торжественные формы, связанные с классикой. Все элементы представляют собой интерпретации колонн, портиков, антаблементов. Все эти формы укрупнены, так что колонна оказывается на самом деле эркером, лоджиями квартир, антаблемент занимает несколько этажей в высоту. Но много и просто декоративных элементов, рельефов, подчеркнутых цветом — торжественно-пурпурным или белым.

Основной цвет — серый, для которого Бофилл специально придумывал смесь бетона, которая делает стену похожей на известняк, из которого строились французские замки и дворцы. С технологиями в проекте вообще отдельная история: чтобы построить такое большое здание с такими интересными деталями, Бофиллу пришлось изобрести специальный конструктор из бетонных панелей. Бофилл говорил, что вдохновением для него послужила архитектура XVIII века — но она выполнена по технологиям панельного домостроения XX века.

Судьба этого потрясающего комплекса оказалась сложной. Как и многое другое социальное жилье, «Пространства Абраксаса» столкнулись с тем, что поддержание их в надлежащем состоянии — это задача, которая ложится на плечи государства, а не жильцов. Чем сложнее архитектура, тем труднее ее содержать. Фантастические формы привлекли режиссеров фильмов-антиутопий. Состояние комплекса тоже стремительно приближалось к антиутопии, даже шли разговоры о сносе — но жильцы решительно воспротивились, что, вероятно, говорит об успехе. Однако вопросы о соотношении затрат и результата остаются.

Отношение к постмодернизму в Советском Союзе было двояким. Новости о постмодернистских экспериментах из-за рубежа перепечатывались в советских архитектурных журналах иногда с сочувствием, когда можно было сказать, что западные архитекторы борются с однообразием и унылостью массовой застройки, а иногда с осуждением, если эксперименты были слишком смелыми, — тогда говорилось, что западный архитектор вынужден угождать вкусам буржуазной публики, которая уже не знает, как себя развлечь.

Одновременно критика массовой типовой застройки советских городов становилась все острее. Все помнят, как посмеялся над одинаковостью домов в Москве и Ленинграде Эльдар Рязанов в «Иронии судьбы». Но это только небольшой эпизод, который сохранился благодаря популярности фильма. А между тем и профессиональная пресса, и газеты и журналы для широкой аудитории публиковали критические заметки о том, каким монотонным и безликим становится городской пейзаж и что с этим надо

Хотя использовать термин «постмодернизм» в отношении советской архитектуры было де-факто запрещено, но эксперименты в этом направлении имели место. Особенно свободно чувствовали себя архитекторы, когда работали с театральными зданиями и зданиями для детей: тут позволялась необычайная игривость и множественные отступления от канонов. А если театральная и детская темы совмещались, как в Музыкальном театре имени Натальи Сац или в Театре зверей имени Дурова, то здание превращалось в праздник деталей, символов, разнообразных каменных метафор. Здание театра Натальи Сац в Москве в 1979 году построили архитекторы Александр Великанов и Владилен Красильников, а Театр Дурова был спроектирован Григорием Саевичем в 1980-м.

Но были в советской архитектуре и более глубокомысленные постмодернистские опыты — например, небольшая аптека в Орехово-Борисово по проекту архитекторов Евгения Асса и Александра Ларина, построенная в 1973 году. Аптека выглядела как небольшое отдельно стоящее здание, одно из тысяч подобных зданий, которые ставились в новопостроенных микрорайонах. Но фасад аптеки был выполнен в форме большого красного креста. Это было высказывание одновременно в духе казино и мотелей Лас-Вегаса и в модернистском духе, ведь лас-вегасское казино делали похожим на египетскую пирамиду или Тадж-Махал, хотя внутри было казино, а здесь в здании, форма которого была символом медицинской помощи, действительно находилась аптека. И одновременно белое здание, часть которого была выполнена в форме красного креста, напоминало супрематическую живопись и скульптуру Малевича — искусство, о котором в СССР в 1970-х годах еще надо было говорить вполголоса. К сожалению, в отличие от театров, которые неплохо сохранились до наших дней, аптека стала магазином и была основательно перестроена.

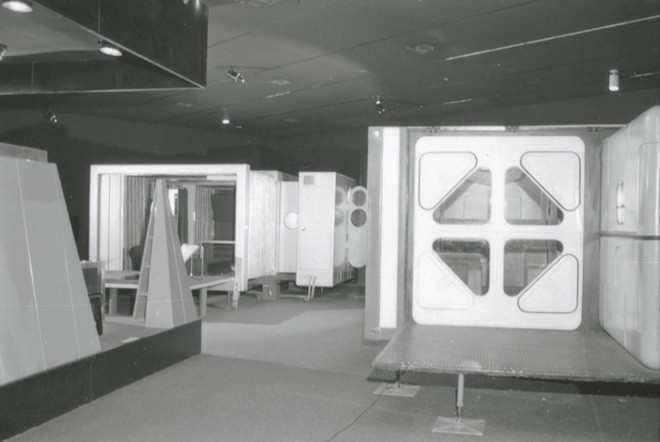

После всего, что мы уже знаем об ар-нуво и ар-деко, вряд ли вас сильно удивит тот факт, что постмодернистский дизайн пользовался необычайным успехом. За время, прошедшее с 1920-х годов, когда дизайнеры начали всерьез экспериментировать с массовым производством, была выстроена большая индустрия. Своим размахом она была обязана стандартизации размеров и линий производства и материалам, которые начали тоже производить массово и дешево: металлы, пластики и ткани. А также потребителям, уже привыкшим к типовым продуктам.

Пятидесятые и шестидесятые годы были временем модернизма в дизайне, эпохой, которая получила название mid-century modern. Тогда европейский модернизм, перенесенный в США, совместился с возможностями растущего рынка. Но в 1970-х внимание к себе приковали итальянские дизайнеры.

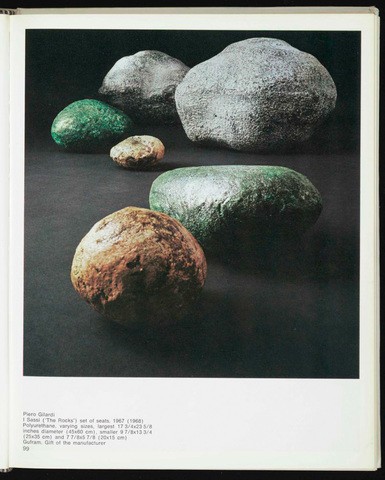

Новое явление опять заметили в Музее современного искусства MoMA: в 1972 году там прошла выставка «Италия: новый домашний ландшафт». В глаза бросалась любовь к пластику, к исследованию его возможностей создавать плавные округлые формы, окрашиваться в яркие цвета, менять плотность и прозрачность от солнечного или электрического света и так далее. Если первые эксперименты с ним еще следуют логике модернизма — современная мебель должна быть функциональной и экономичной, — то постепенно дизайнеры входят во вкус. Вот лампа, которая выглядит как увеличенная пилюля: продолговатая, с округлыми завершениями и двухцветная. Вот кресло ярко-красного цвета из полиуретана, резиноподобного материала. Его автор Гаэтано Пеше дал ему имя Donna, а форму кресла чаще всего связывают с формами доисторических фигурок Венеры. К креслу на веревочке привязан крупный шар из того же материала — как символ ядра, которое

Но больше всего удивляла мебель Этторе Соттсасса. Это комоды, которым придаются простые монументальные формы. Вертикальные параллелепипеды на постаментах по пропорциям напоминают небоскребы. Но они обклеены ярким пластиковым ламинатом: на красном постаменте стоит шкаф в красную полоску, яркий желтый — на постаменте в коричневую полоску и так далее. В 1980-х Соттсасс собрал вокруг себя компанию дизайнеров помоложе, и они основали группу «Мемфис», где игра с веселыми цветами и дурашливыми формами достигла своего пика.

Игра, веселье, дурашливость — это самые заметные качества постмодернизма, хотя они принадлежат далеко не всякому проекту. Осуждать такой постмодернизм начали сразу — и изнутри профессии, и снаружи. Многим высоколобым критикам, воспитанным на модернизме с его чистыми формами, постмодернизм казался предательством достижений архитектурного прогресса. За что боролись архитекторы перед войной? За разумное переустройство городов, за аскетичное, но доступное жилье, за формы, которые отражают современный уровень развития технологий. А что предлагают постмодернисты? Игру с формами и символами, дорогостоящие шутки, которые могут себе позволить только корпорации или богатые владельцы особняков.

Изнутри профессии постмодернистов ругали и тогда, когда они якобы потакали вкусам публики, которая радуется ярким цветам и простым образам, и тогда, когда они создавали слишком заумные шарады и ребусы, понятные только своим. Сама Дениз Скотт-Браун предлагала провести границу между постмодернизмом и тем, что стали сокращенно называть «PoMo». Постмодернизм, писала она уже в 2010-х годах, был продолжением модернизма: «...мы считаем функционализм главным достижением современной архитектуры», — говорила она. Но добавляла: «Сегодня мы должны расширить понятие функционализма... включив в него силы природы и общества» Д. Скотт-Браун. Наш постмодернизм // Проект International. № 32. 2012.

Перевод Анны Броновицкой.. Иначе говоря, если классические модернисты интересовались только материальными, базовыми функциями, то постмодернисты — еще и символическими, эстетическими, психологическими и так далее. Но архитекторы PoMo стали ориентироваться на коммерцию, отказались думать о социальных проблемах, и это закончилось «эстетическим провалом».

Но с такой характеристикой постмодернизма были согласны не все. Другой видный теоретик, критик Чарльз Дженкс, одним из первых в 1977 году описал постмодернизм как явление со стороны. Он сделал это в книге «Язык архитектуры постмодернизма», настолько популярной, что на русский ее перевели в 1985 году. Он много раз отмечал, что постмодернизм был не просто эстетической игрой, но во многом политической программой, направленной на создание более гибкого и демократичного языка архитектуры. Он критиковал модернизм за утопические амбиции, следование жестким доктринам, однообразие языка и в результате — за неуместные, неудачные и далекие от публики проекты. А постмодернизм Дженксу казался более гибким. Он говорил, что если модернист следует всегда одной программе, то постмодернизм принимает решение о каждом проекте, ориентируясь на конкретные обстоятельства. Дженкс использовал для этого латинское выражение ad hoc, то есть по «особому случаю», специально для этой ситуации, и даже произвел из него термин «адхокизм». Постмодернистская архитектура готова подстраиваться под нужды заказчика, сообщества, под местный архитектурный язык и культуру.

Сегодня такой яркий и удалой архитектурный постмодернизм, каким он был в 1970–80-х годах, большая редкость. Да и в интерьере постмодернизм в чистом виде тоже встречается не так часто: слишком много эмоций, ярких цветов, причудливых форм. Жить в таком тяжело. Проще иметь пару постмодернистских предметов, например одно кресло или даже

Действительно ли модернизм был так плох? Нужно ли было исправлять его именно постмодернизмом? И действительно ли так велика разница между ними, или же это правда две стадии одного общего проекта современной архитектуры — пусть противоречивого, с конфликтами и дискуссиями между участниками? В пользу последнего говорит то, что, как и модернизм, постмодернизм начинался с попытки переосмыслить состояние архитектуры и ее отношения с историей и современностью.

Интересно, однако, что модернисты начинали с коротких текстов, журналов, брошюр и быстро переходили к проектированию зданий, которые воплощали бы их идеи. Идея возникала у них в первую очередь, а здание становилось иллюстрацией, проверкой. Поэтому они были не против идти на компромиссы, создавать не вполне эффективно работающие здания — лишь бы идея получила свое подтверждение. В конце концов, она придумывалась на будущее, которое еще не настало. Постмодернисты (те, что начинали процесс переосмысления) не стремились как можно скорее

Это говорит о том, как меняется профессия архитектора в XX веке. Вне зависимости от эстетических ориентиров и споров в ней все более заметную роль играет теория, философия, критическое исследование истории, даже очень недавней. Развитие этой стороны профессии уже нельзя представить себе без особой инфраструктуры, напоминающей инфраструктуру современного искусства или даже науки: это университеты, музеи и культурные центры, фонды поддержки искусства и исследований.

И одновременно, хотя модернисты желали изменить мир и были готовы предложить ему свои идеи, именно у постмодернистов получилось стать звездами, близкими к художникам или кинорежиссерам. Еще бы: каждый раз, когда на улицах городов появлялась