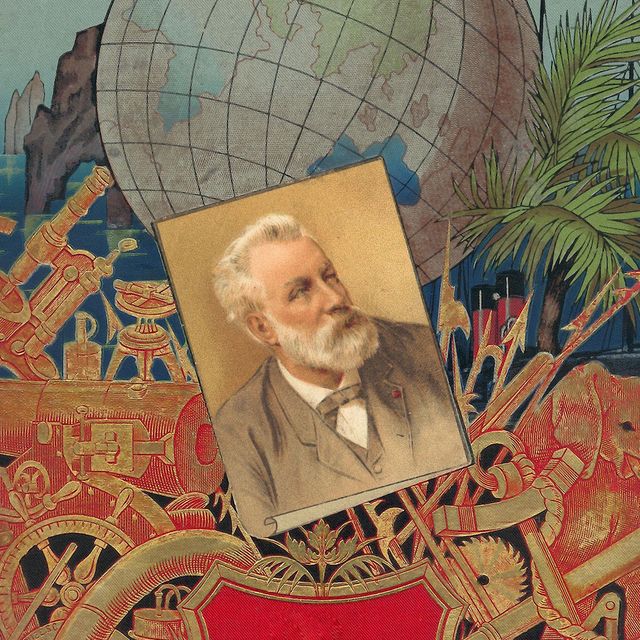

Расшифровка Эжен Сю. «Парижские тайны»

Я расскажу о романе французского писателя Эжена Сю «Парижские тайны». Он был опубликован в 1842–1843 годах и имел бешеный успех. Об этом успехе мы можем судить как минимум по тому, сколько подражаний он породил. Очень скоро после его публикации и затем в течение XIX века вышли «Лондонские тайны», «Российские тайны», «Петербургские трущобы» — это роман писателя Крестовского, тоже подражание роману Эжена Сю. Были «Тайны» лиссабонские, неаполитанские, флорентийские, брюссельские, берлинские.

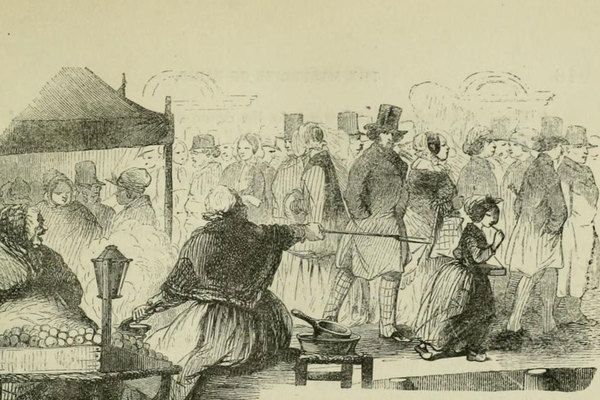

В чем, собственно, заключается сюжет книги? Нам показывают Париж, причем Париж не только и не столько великосветский, что было привычно для романов, сколько парижское дно: в романе действуют воры, проститутки, разные люди сомнительных профессий, бедные, несчастные. Эжен Сю изначально думал показать это парижское дно примерно так, как американский писатель Фенимор Купер показывал индейцев, — то есть показать светским, образованным читателям то, чего они, в общем, не знают и не замечают, хотя это происходит рядом с ними.

В то время Эжен Сю был уже очень известным писателем, и его биография довольно любопытна. Сначала он был морским врачом, потом получил наследство от отца, который тоже был врачом, и стал вести роскошную жизнь денди, то есть очень модного франта. При этом Сю писал морские романы, в которых действовали вовсе даже не денди, а грубые моряки. И это приводило к забавным водевильным ситуациям: читателям трудно было вообразить реальный облик писателя. В одном из очерков этого времени описывается фойе Парижской оперы, где прогуливаются разные знаменитые люди, и автор обращается к читателям: «Вы вбили себе в голову, что господин Сю — толстый, грубый и неопрятный моряк, а господин де Бальзак — хрупкий, бледный кавалер, с видом слащавым и задумчивым. Отодвиньте живот Бальзака, и вы насладитесь видом одетого с иголочки господина Сю». То есть Сю описывал грубых моряков, а сам был худощавым франтом; Бальзак, наоборот, описывал светскую жизнь и разных изысканных дам, которые очень любили читать его произведения, но сам был толстый и пузатый, хотя тоже претендовал на звание денди.

На страницах своего романа о парижском дне Сю говорит о нем так: слабая книга с точки зрения искусства, но зато очень нужная книга с точки зрения морали. Это чистая правда: потом мы увидим почему. Я далеко не всегда соглашаюсь с Виссарионом Григорьевичем Белинским, нашим великим критиком, но тут он написал про этот роман очень точно: «…роман Эжена Сю — верх нелепости. Большая часть характеров, и притом самых главных, безобразно нелепа, события завязываются насильно, а развязываются посредством deus ex machina». «Бог из машины» — это элемент античного театра: там в самом деле появлялся в конце представления бог и разрешал все противоречия, которые не могли быть разрешены человеческими средствами.

Действительно, в романе все это есть. Тем не менее даже сейчас, когда я его перечитывала, то не могла не признать, что он очень увлекателен. И чувствуешь себя примерно как ребенок в театре, который видит, что сейчас Волк съест Красную Шапочку, и кричит Красной Шапочке: «Там Волк, Волк, осторожно!» Тут точно так же.

В этом романе много сюжетных линий, поэтому пересказать его совершенно невозможно — и не нужно. Но вкратце так: есть благородный и всесильный Родольф. Умберто Эко, знаменитый итальянский писатель нашего времени, рассказ об этом Родольфе включил в свою книгу о супермене Имеется в виду «Superman для масс. Риторика и идеология народного романа».. Родольф действительно, говоря современным языком, супермен, хотя в эпоху Эжена Сю этого слова не знали. Он странствует по Парижу и помогает разным людям, как правило, низкого происхождения, которые попали в беду. У него есть разные возможности для этого: он может и поучаствовать в кулачном бою, и заплатить выкуп, он может с

Среди прочего он помогает девушке, у которой прозвище Певунья, еще ее называют Лилия-Мария. Она падшая девушка, но абсолютно благородная и в душе чистая, и опять-таки читатель очень скоро узнаёт, что эта девушка — дочь Родольфа, а он думает, что дочь умерла (Эжен Сю от читателя этого не таит и сообщает в примечании). И вот мы хотим ему закричать: это твоя дочь, не упускай ее из вида! С ней происходит все время то хорошее, то плохое. То она в притоне, потом Родольф ее из притона освобождает, она попадает на идеальную ферму, где все прекрасно. Оттуда ее похищают — она попадает в тюрьму. Из тюрьмы ее освобождают, но тут же ее опять хватают плохие люди и пытаются утопить ее в реке. Утопить не удается — она попадает в больницу… И примерно по той же схеме все происходит с другими героями, которым Родольф тоже помогает, но, естественно, не сразу.

Те подражания, о которых я упомянула вначале, в основном касались таких сюжетных перепадов. И мы знаем несколько очень знаменитых романов тайн с многими сюжетными линиями, где рано или поздно обязательно выясняется про разных героев или что они в родстве, или что они участвовали, сами того не понимая, в

Казалось бы, и до сих пор это интересно читать, следить за сюжетом, волноваться за героев. Но я буду рассказывать о том, чего, я думаю, не знают современные читатели романа и, главное, чего не знают зрители одноименного фильма с Жаном Маре в главной роли Имеется в виду фильм Андре Юнебеля «Парижские тайны»(1962).. Это костюмный и до

Чем романы XIX века были похожи на современные сериалы

Я сказала в самом начале, что роман вышел в 1842–1843 годах. Почему это заняло целых два года? Бывает, что если в романе два тома, то, например, один том выходит в одном году, а другой — в другом. Здесь не так. Этот роман печатался изначально в газете. В Париже выходила большая ежедневная политическая газета; она была, что называется, официозная, то есть правительственная. Называлась газета Journal des débats — «Газета прений». Изначально она была создана для того, чтобы печатать прения, дискуссии, которые идут в палате депутатов, но одновременно там, естественно, печаталось и много другого. И есть такое изобретение, которое появилось сперва во Франции, а потом его переняли, в частности, и в России, — фельетон. Мы привыкли, что фельетон — это

Издатели газеты платили специальный налог. Но в

Надо помнить, что газеты в это время не продавались в розницу и нельзя было, как у нас сейчас, пойти в киоск и купить один номер газеты. Газеты распространялись только по подписке. Можно было подписаться на три месяца, на полгода или на год, и цена была довольно высокой. Подписка на год стоила 80 франков, а довольно обеспеченный рабочий зарабатывал в год

«Пресса» начала выходить летом 1836 года, а осенью уже вышел первый роман-фельетон — это был роман Бальзака «Старая дева», сравнительно короткий. Эжен Сю печатал «Парижские тайны» с 19 июня 1842 года по 15 октября 1843-го, с паузой в месяц. Читатели — мы знаем этот эффект по современным телесериалам — оказывались на крючке. Было специальное искусство обрывать текст на самом интересном месте, чтобы написать там: «Продолжение следует». Сейчас это называется саспенс. Мы часто думаем, что такие приемы придумали в ХХ–ХХI веках, а раньше такого не было. Но такое было — вот в этих романах-фельетонах, которые пользовались страшной популярностью. Они печатались в газетах, и некоторые люди вырезали фельетоны и сами переплетали, чтобы получить самодельную книгу. Кроме того, главы печатались — уже после газетной публикации — в виде отдельных брошюрок, которые тоже можно было сплести в общий текст, а потом уже, когда печатание фельетона заканчивалось, издавалась отдельная книга. В результате аудитория романа очень увеличивалась.

Другой замечательный французский писатель, Теофиль Готье, рассказал о романе Сю: «Его читали все, даже неграмотные — им декламировал вслух

О чем читатели писали Эжену Сю

Но почему я сказала, что люди XIX века, как выясняется, читали эти «Парижские тайны» не так, как мы? Они, конечно, следили за интригой, за этими «продолжение следует», интересовались, что произойдет дальше с героями. Но в письмах читателей к Эжену Сю (эти письма сохранились и большинство опубликовано) обнаруживается совершенно потрясающая картина: роман читали не ради острой интриги. Вот, к примеру, что пишет Эжену Сю один каменотес: «Я рабочий, у меня для чтения мало времени, и еще меньше — денег, поэтому я выбираю книги как можно более серьезные, а значит, сами понимаете, романов сторонюсь. Однако я знаю, что попадаются порой романы, свободные от обычных глупостей. Они полны настоящей философии и оказывают великую услугу делу прогресса».

Таких писем очень много, из экономии времени я не буду их цитировать все, потому что, повторюсь, они изданы и проанализированы. Я сказала, что сначала Сю не думал превращать свой роман в

Когда школьники пишут сочинение про «Евгения Онегина», обычно упоминают лирические отступления. А в «Парижских тайнах» — не лирические, а, я бы сказала, идеологические отступления. Что там обсуждается? Права женщин, право на развод (в течение почти всего XIX века развод был во Франции запрещен), польза одиночного заключения — потому что во Франции одиночное заключение было большой редкостью, все заключенные спали вповалку и, естественно, заражали друг друга пороками, физическими и нравственными. В романе обсуждаются и другие серьезные проблемы: обязанности правительства и государства по отношению к оступившимся гражданам, вред смертной казни и прочее.

Эти отступления были не очень длинные, но они очень важные, и читатели реагировали именно на них. Постараюсь показать, как они устроены. Например, про развод. В романе есть второстепенный, в сущности, персонаж — некий маркиз д’Арвиль. Он женился и скрыл от жены, что страдает эпилепсией, и поэтому жене д’Арвиль омерзителен, а он ее любит. И из благородства он кончает с собой, чтобы не мешать ей жить счастливо. И Сю подводит итог: «Но если бы у нас существовал развод, разве этот несчастный покончил бы с собой? Нет — он мог бы частично искупить содеянное зло, вернуть своей жене свободу, чтобы она могла найти счастье в новом супружестве. Так неумолимая окостенелость закона делает порой некоторые ошибки непоправимыми или, как в нашем случае, позволяет их исправить лишь ценой нового преступления» — потому что самоубийство в христианском обществе считается преступлением.

Еще один пример — про тюремное наказание. Сю пишет: «…ваша система наказаний, вместо того чтобы исправлять, развращает людей. Вместо того чтобы улучшать нравы, она их ухудшает. Вместо того чтобы исцелять моральный недуг, она превращает его в неисцелимую болезнь». Смертная казнь никого ничему не учит, если она происходит вдали от толпы. Впрочем, чаще всего в то время она как раз происходила на виду, но и это не приносило никакой пользы. В тогдашнем Париже была специальная площадь для казней, толпа ходила туда как на праздник, хохотала, и никакой поучительности в этом вовсе не было.

Как роман Эжена Сю влиял на жизнь, а жизнь — на роман

Роман Сю печатался, напомню, в почти правительственной газете, и читатели получали вместе с острым сюжетом проповедь. И проповедь эта была обращена не только и не столько к низшим классам, сколько к высшим. Сю призывал богатых заниматься благотворительностью. Одновременно Сю их немножко пугал — мол, если вы не будете помогать бедным, то они сделаются разбойниками и грабителями, которых уже никто не исправит.

И дальше происходит удивительное. Возникает постоянный контакт романа и жизни, и одно влияет на другое, причем это влияние работает в обе стороны, чего, конечно, не происходит, когда роман появляется сразу в виде книги; в этом случае читателям гораздо труднее повлиять на роман. А вот когда роман печатается в газете, эти контакты между жизнью и произведением становятся гораздо более интенсивными. Например, Сю получает письмо от благотворительницы, и эта дама ему пишет, что она занимается благотворительностью, но ей недостает рекламы. Ей надо, чтобы об этой благотворительности знали другие люди, и они тоже тогда, может быть, к ней присоединятся. И после этого Сю усиливает линию благотворительности в своем романе и показывает разных прекрасных дам, которые этим занимаются. Таких писем у Эжена Сю накопилось огромное количество — до 500 или даже больше. И он завел специальную рубрику в этой же газете, которая называлась «Письмо господина Эжена Сю редактору Journal des débats», и в этой рубрике он печатал отрывки из писем к самому себе. То есть вот этот контакт с одними читателями был явлен остальным читателям, которые могли про это не знать.

В сам роман Сю включал факты (например, судебные случаи), взятые из жизни. Скажем, там показан вор-рецидивист, который украл

Еще интереснее дело обстоит с концом романа. По походу своего повествования Сю ищет способы, как помочь бедным людям, отверженным. И предлагает такую меру — создать беспроцентный банк, который будет выдавать рабочим, потерявшим работу, беспроцентную ссуду с тем, чтобы они потом, когда начнут работать, благородно сами ее возвращали. Вот такой рецепт. Казалось бы, чистая утопия.

Как я сказала, роман печатался в Journal des débats до 15 октября 1843 года. В книжном издании есть эпилог, последние слова. Роман заканчивается на том, что Лилия-Мария, та самая Певунья, хотя и обрела своего родителя, но тем не менее умерла, ее похоронили. Но в газете роман на этом не кончается, потому что в последнем номере есть датированное тем же числом письмо Эжена Сю к редактору Journal des débats. И в этом письме он рекомендует ему газету «Народный улей», которую выпускали рабочие. Эта газета на первой странице цитирует слова Родольфа, главного героя «Парижских тайн», о том, как хорошо помогать несчастным, но лучше предупреждать несчастье и преступление. Дальше эта народная газета призывает богатых следовать примеру Родольфа и сообщает, что в редакции есть адреса тех, кто нуждается в помощи, а вы, богатые, можете обратиться в редакцию, если хотите участвовать в благотворительности, и получить эти адреса. А дальше сам Сю пишет, что ему из Лиона и Бордо сообщают, что там начали воплощать в жизнь утопическую, казалось бы, идею о беспроцентном банке для безработных трудящихся.

К чему я клоню все это время: что тот факт, что роман печатался в газете, менял отношения текста с жизнью, напрямую соединял писателя с читателями, и оказывалось, что ценен он не столько интригой, сколько вот этим своим социальным пафосом. Это довольно удивительно, и этого нельзя понять из самого текста или из фильма.

Почему это для нас важно? Не только потому, что затрагиваются вопросы, которые остаются вполне современными: права женщин, смертная казнь, возвращение бывших заключенных к нормальной жизни и прочее. Мне кажется, что есть минимум еще две причины, почему это важно. Во-первых, есть такая идея, которую часто повторяют, и мне самой случалось ее повторять, что Россия — литературоцентрическая страна и у нас в XIX веке не было философии и ничего не было, кроме литературы, и поэтому все социальные вопросы решались в романах, в художественной литературе. Это правда, но гордость за то, что это было только у нас, не совсем правильная. Не скажу про другие страны, но во Франции мы видим на примере «Парижских тайн», что роман читали не только и не столько как художественное произведение, а как учебник жизни. Там искали рекомендации, как жить. В этом смысле мы с французами очень, так сказать, сродни — мы не одни были такие литературоцентричные.

Как «Парижские тайны» повлияли на Достоевского и Чернышевского

Почему роман Эжена Сю еще важен? Без него, я думаю, не было бы как минимум двух очень знаменитых произведений русской классической литературы XIX века.

Прежде всего, это, конечно, «Преступление и наказание» Достоевского, который, бесспорно, читал Эжена Сю. В «Парижских тайнах» есть такая героиня Луиза Морель, которая вынуждена, чтобы спасти свою семью, вести жизнь падшей женщины и даже потом рожает ребенка. Над ней надругался злой человек, и ребенка она рожает мертвого, а ее обвиняют в том, что она его убила, — в общем, страшная история. И конечно, эта Луиза Морель, как и Лилия-Мария, хотя ведет грязную жизнь, но в душе чистая, как Сонечка Мармеладова. Однако этим дело не ограничивается.

Я упоминала маркиза д’Арвиля, но в романе есть еще другой знатный герой, герцог де Люсине, довольно нелепый персонаж, но тем не менее он очень скорбит о том, что его друг д’Арвиль покончил с собой. И в связи с этим он вспоминает притчу о портном: «Некоего портного осудили на казнь через повешение, но во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане? Они пришли к судье и сказали ему: „Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников — трое; если вам все равно, повесьте лучше одного из них вместо портного — нам хватит и двух башмачников“». И этот герцог мысленно составляет список людей, чья смерть была бы для него совершенно безразлична: пусть бы лучше умерли они, а не маркиз д’Арвиль.

Так вот, вся эта коллизия в точности повторена в «Преступлении и наказании», хотя об этом, может быть, не все помнят. Раскольников, когда он уже обдумывает убийство старухи-процентщицы, слышит разговор офицера и студента. И студент говорит офицеру: вот, с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и даже, напротив, всем вредная, а с другой стороны, если ее убить и взять ее деньги, можно сделать тысячу полезных дел.

«Одна смерть — и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! — говорит этот студент. — Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна». Как мне кажется, это рассуждение очень похоже на рассуждение того довольно нелепого герцога. И Эжен Сю, и Достоевский считают, что такая арифметика невозможна, она безнравственна. Достоевский, конечно, мог и сам придумать эту коллизию, но я думаю, что гораздо более вероятно, что он запомнил ее, когда читал «Парижские тайны».

Еще один роман, который, наверное, был бы по меньшей мере другим без «Парижских тайн», — это «Что делать?» Николая Чернышевского. В романе Сю есть повторяющийся мотив — один герой говорит другому: ну давай помечтаем, вот представь себе, как бы могла сложиться твоя жизнь, если бы все было так, как ты мечтаешь, идеально. И тот, второй, сначала не соглашается: ну а что мечтать о невозможном! — а потом начинает эту утопию рисовать, строить воздушные замки, придумывать идеальный вариант. А потом оказывается, что этот воздушный замок вдруг осуществляется.

Конечно, в «Парижских тайнах» чаще всего всё осуществляется с помощью Родольфа, который — и это в романе даже внятно проговорено несколько раз — такая замена Бога на земле. Он всемогущ, как Бог. Мы скажем — супермен, а Эжен Сю говорил «как Бог», и те люди, которых он спасает, смотрят на Родольфа как на божество. Но одновременно там есть и конкретные почти что бизнес-планы — в частности, тот самый беспроцентный банк, о котором я говорила.

И еще вот что: в романе есть более или менее второстепенная героиня, ее зовут

И это, мне кажется, уже немалый вклад Эжена Сю в русскую литературу. А главное в его книге — тот самый феномен, о котором я говорила: когда прямо на наших глазах роман перетекает в жизнь, а жизнь потом перетекает обратно в роман. Такое случается нечасто, и,

P. S.

У меня нет воспоминаний о том, как я в детстве зачитывалась этим романом. Я его читала в первый раз, наверное, когда училась в университете — честно сказать, он на меня не произвел сильного впечатления. Но лет десять назад вышла книжка замечательной современной французской исследовательницы Жюдит Лион-Каэн, она историк и историк литературы. Лион-Каэн написала книгу, которая называется

Есть пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», а я написала рецензию на эту книгу и назвала ее «Персонажи в переписке с автором» В. А. Мильчина. Персонажи в переписке с автором. Рец. на кн. J. Lyon-Caen. La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps de Balzac // Новое литературное обозрение. № 3. 2008.. И тут для меня открылось то, о чем я сейчас попыталась рассказать, а именно то, что «Парижские тайны» — это не только остросюжетный роман, но еще и роман идеологический, моральный. Лион-Каэн подробно анализирует, что писали читатели Эжену Сю и Бальзаку. И оказывается, что в историческом контексте «Парижские тайны» звучат совершенно иначе. То есть Лион-Каэн, как настоящий хороший историк, опускает этот роман в историческую действительность. Это страшно увлекательно.

Я написала рецензию, перевела главу из этой книги как раз про то, как читали Эжена Сю. Так что мое сильное впечатление от «Парижских тайн» было опосредованное — через другую книгу.