Расшифровка Как в Россию пришли постимпрессионизм и фовизм

Содержание третьей лекции из курса Ильи Доронченкова «Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России»

В 1904 году петербургский журнал «Мир искусства» перестал выходить. На некоторое время русские модернисты утратили печатный орган, который помогал знакомить заинтересованного читателя с тем, что происходило в современном зарубежном художественном мире. Но процесс не остановился. Мирискусники познакомили в своем журнале читающую русскую публику с очень широким спектром имен. Это было поразительное время, когда происходило открытие того, что Грабарь называл абсолютной terra incognita, того огромного мира современной живописи, который в России знали, по признанию того же Грабаря, ну, дюжина-полторы художников — те, кто путешествовал за рубеж, и те, у кого был живой интерес к актуальному, необычному, революционному искусству. Это десятилетие — своего рода десятилетие некрологов. Если мы посмотрим периодику той поры, то очень многие явления современной западной живописи приходят к русскому читателю поначалу как некролог того или иного художника. Первый номер журнала «Мир искусства» в 1898 году открывался стилизованным в духе модерна, в духе ар-нуво объявлением о смерти «великого французского художника» Пьера Пюви де Шаванна. Назвать этого символиста «великим» было само по себе уже дерзостью для русского журналиста.

К концу выхода журнала «Мир искусства» русская публика, в общем, более или менее была осведомлена о том, что творится в современном художественном мире Европы, и началось постепенное выстраивание стержневой линии развития современной живописи, и ключевую роль здесь сыграла Всемирная выставка 1900 года в Париже, «выставка столетия», когда на ретроспективной экспозиции стало понятно, что именно из импрессионизма растет современное искусство и что импрессионизм — столь же великая живопись, как живопись XVI или XVII веков, знакомая каждому европейцу по собранию Лувра. «Мир искусства» не успел опубликовать те фотографии, которые были сделаны в коллекции Сергея Ивановича Щукина. Эти фотографии, эти иллюстрации были изданы в 1905 году в недолго жившем московском журнале «Искусство». Перед тем как они там появились, Игорь Грабарь написал Мстиславу Добужинскому в личном письме:

«„Мир искусства“ снимал в прошлом году массу фотографий из коллекции картин Щукина. Теперь их покупает, кажется, „Искусство“.

Ей-богу, это большее событие, чем все последние политические».

Это письмо датировано 20 февраля 1905 года, и очень просто вспомнить, что последнее политическое событие — это массовый расстрел царскими войсками на петербургских улицах мирной рабочей демонстрации, Кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. Это письмо помогает нам понять, чем же для современников были картины импрессионистов и постимпрессионистов в русском контексте. Это был переворот устоявшейся системы ценностей, сопоставимый с тем, что начиналось в России, — с социальной революцией.

Первые годы ХХ века для Европы — это не просто эпоха принятия импрессионизма как канонического искусства, как искусства, равного искусству прошлого. Это время открытия того, что приходит на смену импрессионизму, что вырастает как бы из него и что пока не имеет имени. Мы сейчас называем творчество Сезанна, Гогена, Ван Гога постимпрессионизмом, но в годы, о которых идет речь, этот термин еще не появился. Его придумал английский искусствовед Роджер Фрай в 1910 году, когда ему понадобилось

В 1903 году в Париже открылась новая прогрессивная большая художественная выставка, к этому моменту уже четвертый мегасалон. Он получил название Осеннего, поскольку открывался в октябре и длился месяц. Он был своего рода альтернативой двум огромным официальным салонам — Салону Елисейских Полей и Салону Марсова поля, а также альтернативой всеядному Салону независимых, который был создан в 80-е годы XIX века и куда можно было принести, по сути дела, любую картину и выставить ее там. Жюри там не было, что позволяло, с одной стороны, показывать живопись совершенно непригодную для официальных выставок, а с другой стороны, открывало ворота для огромного количества дилетантов. В этих салонах интересное терялось. Осенний салон должен был, сохранив модель, создать некую площадку, где было бы комфортно современным живописным исканиям. Собственно, эта задача была успешно решена, поскольку, в частности, жюри создавалось участниками Салона, выбиралось из художников, и, кроме того, этот Салон поставил своей задачей не только показать современное искусство, его прогрессивные искания, но и создать очень важную вещь — генеалогию современного искусства. Сейчас, когда мы имеем дело с безбрежным contemporary art, мы почти не сталкиваемся с очень важной проблемой, с которой столкнулось начало ХХ века. Тот абсолютно новый художественный язык, которым заговорила живопись начиная с импрессионизма, должен был быть объяснен и понят — прежде всего той публикой, которая привыкла к классическому искусству, но не была удовлетворена искусством официальным, искусством, которое следовало условностям и стереотипам. Для того чтобы это сделать, был один очень действенный ход — показать, что новая живопись на самом деле укоренена в традиции.

В 1903 году в конце октября в Осеннем салоне была открыта комната, посвященная Гогену — художнику, о котором слышали, которого время от времени видели, сочинения которого, посвященные таитянскому мифу, читали. Это была очень маленькая выставка, восемь картин. Но через несколько дней у Амбруаза Воллара, одного из самых предприимчивых и решительных, смелых дилеров современного искусства, была открыта большая выставка — 50 картин с рисунками и монотипиями. Через год в Осеннем салоне прошла большая ретроспектива Сезанна — 31 полотно. В 1906 году Осенний салон показал большую ретроспективу Гогена — 227 картин из 24 частных коллекций. И вот эти выставки переворачивали представление европейца о современной живописи. Во-первых, они показывали, что радикальные поиски той поры имеют отцов и дедов. А во-вторых, они открывали для широкого зрителя тех художников, про которых люди в основном слышали, но очень мало видели. Это действительно были поворотные годы, когда создавалась мифология великих отцов современной живописи — Сезанна, Гогена и Ван Гога.

Уже тогда стало понятно, что каждый из этих мастеров представляет собой большую проблему. Особенно трудным в России было усвоение Сезанна, как это ни странно, потому что мы знаем, что нет страны, более благодарной Сезанну за художественную науку, чем наша. В общем, нигде, кроме как в России, не сложилось явление, которое мы называем русским сезаннизмом. Но первый подход к весу, первая попытка осознать Сезанна русской критикой была драматичной. Степан Яремич, член мирискуснического движения, приятель Бенуа, в своем отзыве на выставку Сезанна писал:

«Что за ужасный глаз! Как портретист он не пишет своих персонажей, а оплевывает их и бьет по щекам. Невозможно без боли смотреть на искривленные в

каких-то судорогах лица со скошенными глазами и сбитыми черепами. Это коллекция исключительных уродов, грязных и безжизненных, которые собраны и законопачены в банки таким же вялым и без всякой жизнеспособности любителем невозможного».

Игорь Грабарь, который был одним из самых осведомленных в современных художественных поисках русским критиком, признавался в своем разочаровании. Сезанн для него был самым серьезным разочарованием за длительную европейскую поездку 1904 года. Он видел его экспозицию в берлинской галерее Пауля Кассирера:

«Никогда Сезанну не встать рядом не только с такими гигантами, как Моне, Мане и Дега, но и с такими большими мастерами, как Ренуар. Во всем искусстве Сезанна есть одно огромное необычайное достоинство — это его искренность. Искренность — гораздо более редкая гостья в современном искусстве, чем это принято думать. Энергичные натюрморты с суровыми и почти металлическими контурами, бодрыми, не компромиссными, а смело говорящими за себя красками, — в них есть

какая-то откровенная нагота природы, та слегка циническая нагота, которая в тысячу раз милее и драгоценнее ханжеских и лицемерных нарядов, в которых щеголяет ординарное выставочное искусство. И вот, несмотря на все то хорошее, что я наговорил по адресу Сезанна, я все же ушел с его выставки совершенно разочарованным. Я не нашел в ней самого главного — того grand art, большого искусства, перед которым преклоняется столько людей, мнением которых я искренне дорожу. Он интересный, но не великий художник».

Александр Шервашидзе, русский живописец и театральный художник, который также известен под своей абхазской фамилией Чачба — он был потомком последних правителей независимой Абхазии, — человек, укорененный в парижской художественной жизни, проведший десятилетие в столице Франции, был первым, кто попытался создать симпатичный образ Сезанна:

«Между всеми художниками, принимавшими участие в движении живописи последней четверти XIX столетия, Сезанн остался до сих пор наиболее неизвестным, неоцененным и непонятым. Нет колебания, нет сомнения, вся жизнь — долгий труд, посвященный преследованию одной цели, одной химеры: воспроизвести точные впечатления… окружающей жизни. Он не имел учителей, он один, он единственный, и судьба подарила ему величайшее благо, которое можно пожелать каждому выдающемуся человеку, — одиночество».

Шервашидзе постарался объяснить Сезанна единственным возможным в этот момент, как ему кажется, способом — он представил его в образе одинокого романтического гения, человека, одержимого одной задачей — правдивая передача собственного впечатления, и таким образом постарался приблизить его к пониманию читателей. Как бы то ни было, язык этих художников представлял поначалу очень серьезную проблему для понимания, усвоения, оправдания. Но сразу стало понятно, что эти три мастера начинают выполнять примерно ту самую роль, которую импрессионизм выполнял в 1890-е годы: еще не совсем было понятно, про что это, но было ясно, что это разрыв с прошлым и что это свобода.

Очень хорошо показывают, чем искусство постимпрессионистов было для молодых живописцев той поры, письма Кончаловского из Парижа к своему другу Илье Машкову. Для него творчество открываемых там Сезанна, Ван Гога, а потом Матисса знаменовало прежде всего освобождение от условностей и открытие целого мира возможностей, которые были совершенно непредставимы для человека, прошедшего художественную школу с ее неизбежной рутиной, пусть даже в очень мягком варианте Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Вот что пишет Кончаловский из столицы современной живописи:

«Действительно, если Сезанн и Ван Гог показали, что самое ценное в искусстве — сохранение ребяческого чувства, не забитого условностями, созданными долгими веками, если они показали, что освобождение от всех этих традиций есть истинный смысл настоящего искусства, этим одним они открыли для нас целый мир образцов в тех самых фресках, которые теперь перед Вами».

А Машков едет в это время изучать фрески раннего итальянского Возрождения, и здесь очень интересно получается, что для этого поколения нет принципиального различия между тем, что называлось «итальянские примитивы», и живописью Сезанна и Гогена. Собственно говоря, идея простоты как освобождение от условностей, как возвращение к подлинности проступает здесь с особой силой. Это же стержневая идея европейской культуры как минимум с XVIII века, если не дальше. То, что мы воспринимаем как искусство, ориентированное в будущее, или искусство современности, людьми той поры понималось как результат сложного взаимодействия между абсолютно новым художественным языком и традицией, причем традицией максимально глубокой, той традицией, которая очищена от школы, рутины, которая уводит нас к первозданной простоте.

Зачерпнувший французской художественной свободы Кончаловский не разделяет свой опыт художника, приобщающегося к революционной живописи, и человека, борющегося с рутиной русской жизни. Он пишет другу:

«Мое разгоряченное воображение скверно рисует мне мою родину. Я так тоскую, что скоро из меня сделают серого раба, лишь только я перееду границу. Раб начинается в таможне, когда жандарм спросит паспорт. Вы не подумайте, что я затрагиваю наше политическое положение — мы уже далеко двинулись в этом отношении, и скорее не мы, а народ. Но сидит

где-то это тихое рабство. Разве можно в России любить Сезанна или Гогена? Вы должны любить свое, русское, а эти шалости надо бросить. Не буду больше расстраивать Вас и себя, вдохну, что есть здесь светлого и высокого, и постараюсь прибыть с маской презрения на лице — другого выхода нет. И колоссальная выдержка, и колоссальная вера, и любовь должны сопровождать въезжающего в Россию. Надо быть гранитным!»

Напоминаю, что в это время русский человек почти не мог увидеть Гогена. Один Гоген был куплен Михаилом Морозовым, первым русским коллекционером, собиравшим постимпрессионистов, но в целом как феномен он мог быть скорее почувствован, чем узнан. Но уже в ноябре 1905 года Валерий Брюсов в своем журнале «Весы» в статье «Свобода слова» полемизирует не с

«„Свободны ли вы от Вашего буржуазного издателя, господин писатель, от Вашей буржуазной публики, которая требует от Вас порнографии?“ — спрашивает господин Ленин. Я думаю, что на этот вопрос не один

кто-нибудь , а многие твердо и смело ответят: да, мы свободны. Разве Артюр Рембо не писал своих стихов, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного, ни небуржуазного, и никакой публики, которая могла бы потребовать от него порнографии иличего-нибудь другого? И разве не писал Поль Гоген своих картин, которые упорно отвергались разными жюри и не находили себе до самой смерти художника никаких покупателей?»

Есть ощущение, что Брюсов немножечко бравирует этим именем, он демонстрирует свою причастность, свою осведомленность, и можно быть уверенным, что, если Владимир Ильич прочитал ответ Брюсова, имя Гогена осталось для него совершенно пустым звуком. Но это тоже знак того, о чем писал Добужинский: в художественном сознании на фоне политических перемен происходит очень важный концептуальный переворот — новая живопись выстраивает свою иерархию, свою последовательность и выявляет логику развития. Эта живопись, стремительно открываемая в России, как и во всей остальной Европе, узнается сразу. Еще современный историк искусства Марина Бессонова в свое время очень хорошо показала, что русские молодые художники, которых мы еще даже авангардом не можем назвать, усваивали то, что мы сейчас считаем эволюцией современной живописи, растянувшейся на десятилетия, в очень конденсированный период — несколько лет, если не месяцев. Гоген и Сезанн узнавались практически одновременно с Матиссом, и это тоже способствовало особой живописной проблематике и энергии развития молодой русской живописи 1900–10-х годов.

Павел Муратов, который был офицером, уйдя с военной службы, после поездки в Европу вернулся убежденным поклонником современной французской живописи, и в первое десятилетие ХХ века он начал вырастать в самого, одного из самых влиятельных модернистских критиков. Именно ему было суждено подвести итог десятилетию открытий. В одной из своих статей 1907 года он написал:

«Лет семь или восемь тому назад русская живопись переживала хорошее, бодрое время. Тогда, познавая свое, мы широко распахнули дверь навстречу всему, что было новым или, вернее, казалось нам новым на Западе. В широко распахнутую дверь хлынул целый поток всевозможных влияний и в один миг сокрушил бытовую живопись передвижников. Наша живопись уже принадлежит общему потоку живописи всеевропейской. Это, пожалуй, единственное из наших искусств, которое может быть полно воспринято иными культурами… Приобщение к всеевропейской живописи было едва ли не главной причиной подъема, испытанного в конце прошлого столетия. Да и тихое разочарование последних дней дано нам тоже как мера близости и связи с живописным искусством Запада».

Помимо замечательно точно и твердо сформулированного смысла новой открытости русской живописи миру, здесь есть несколько странных для современного читателя утверждений. Во-первых, например, о том, что русская живопись действительно является тем из русских искусств, которые могут быть поняты другими нациями. Мы обычно считаем, что к такого рода искусствам относится у нас великая литература Толстого и Достоевского, музыка Чайковского и Мусоргского и театр. Но русская живопись, с точки зрения современника-наблюдателя, действительно за несколько лет усвоила уроки современной французской живописи и начала разговаривать на языке, адекватном тому, на котором говорили художники Европы этого времени, она не нуждалась в переводе. Второе — это некое разочарование, высказанное человеком 1907 года.

На интернациональных европейских выставках за авангард, за радикальные поиски отвечал в основном пуантилизм, дивизионизм, неоимпрессионизм; то явление, которое было ответвлением импрессионизма, то явление, которое вослед Жоржу Сёра постаралось превратить мир в мозаику из мазков, сделанных чистым цветом, которая собирается в глазу зрителя, что превращает и художника, и зрителя в такую оптическую машину, механизм, некую мечту философов XVIII века. Эта манера живописания была очень привлекательна, очень популярна, очень распространена, но одновременно она утомляла очень быстро. И, если мы почитаем обзоры русских критиков, посвященные французским выставкам начала века, например Дягилева, мы увидим, что Дягилев заговорил очень рано о полупередовом искусстве. То есть речь идет о том, что открытия революционной живописи XIX века тиражируются и превращаются в свою противоположность. Тот же Муратов написал замечательно:

«Французский импрессионизм поразительно быстро приспособился к заурядной, безвкусной салонной живописи. Кто же не пишет теперь светлыми красками и кто не видит окрашенных теней?»

А Шарль Морис, соратник Гогена, французский литератор-символист, прямо говорил:

«Импрессионизм не способен ни к какому развитию. Художник-импрессионист является не человеком, а скорее прекрасным механизмом. Для него существует только окрашенный свет, поглощаемый и отражаемый предметами».

Напомню, что для современника импрессионизм — это вот эти вот красочные мозаики, это не вдохновенные картины Клода Моне или Огюста Ренуара 1870-х годов. Поэтому чуткий наблюдатель вроде Александра Шервашидзе, пишущего в русских журналах, журналах из Парижа, говорит в эти годы: «В Париже готовятся перемены. Что это за перемены — не знает пока никто». На самом деле теперь мы понимаем, что поворотной точкой на пути современной живописи стал Осенний салон 1905 года, когда там в одном из залов были показаны полотна движения, сложившегося вокруг Анри Матисса, известного нам теперь как фовизм, когда на смену дробному мировидению пуантилистов пришел очень цельный колористический взгляд. Собственно говоря, проблема пуантилизма была решена. Мириады точек слились в огромные пятна, и эти пятна не давали отойти, эти картины все еще были результатом диалога художника с природой. Но очень важно, что художник взял на себя активную роль — не просто аналитика, а синтетика. Теперь это был индивидуальный образ природы, исключительно интенсивный и совершенно живописный. Это живопись, которая говорила сама о себе собственным языком. Она не рассказывала историй, она не уносила в символистские запредельные миры. Эта картина была здесь и сейчас, но при этом она открывала колоссальную свободу художника и требовала от зрителя умного соучастия.

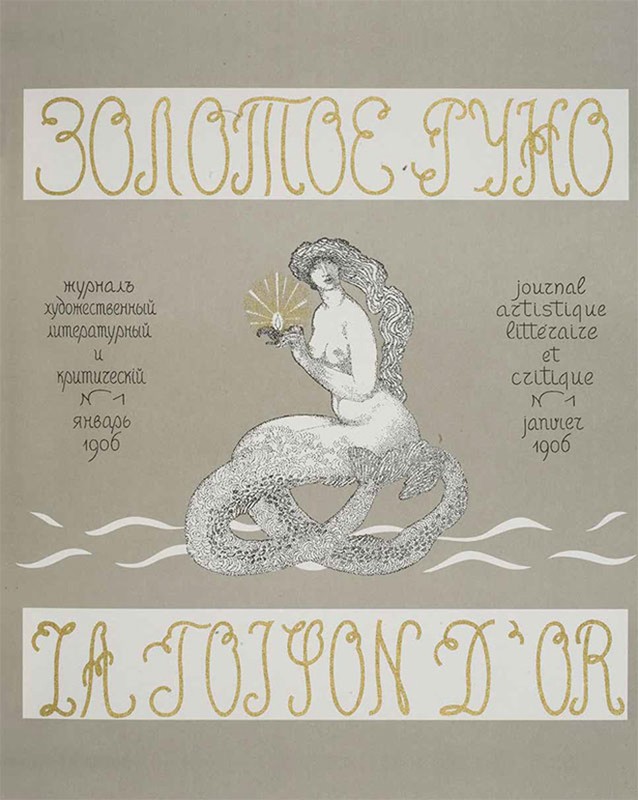

Исключительно важную роль в знакомстве русского художественного мира и русского читателя с современным художественным процессом, в выстраивании системы новых приоритетов, в объяснении русскому человеку, откуда берется современная живопись, сыграл символистский журнал «Золотое руно». Символизм к этому времени, к первому десятилетию ХХ века, стал, по сути дела, авангардом русского литературного и театрального развития. В 1904 году Валерий Брюсов, претендовавший на роль, в сущности, единоличного лидера русского символизма, стал издавать в Москве журнал «Весы». Это был новаторский для России журнал, базирующийся на модели французского литературного издания Mercure de France. Брюсов отошел от любимой русской интеллигенцией модели толстого журнала, который содержит и беллетристику, и статьи о текущем политическом моменте, экономическую аналитику, рецензии на литературу. «Весы» были журналом поджарым, элегантным и космополитическим. Там был колоссальный раздел культурной хроники, писавшийся корреспондентами, которые жили в Париже, как Волошин, в Берлине, в других европейских центрах. В то же время эта претензия на объективность была маской, потому что «Весы» были вопиюще партийным журналом, который отстаивал принципы, именуемые передовой русской критикой, точнее, критикой, разделявшей либеральные и народно-демократические взгляды, декадентством. Брюсов категорически отстаивал абсолютную свободу художника. Это был

«Золотое руно» появилось в конце 1906 года как альтернатива «Весам». Символизм — это была небольшая относительно семья художников, литераторов, театральных деятелей, такие сообщающиеся, переливающиеся сосуды. Как мы понимаем, это история постоянной дружбы, вражды, соревнования и конкуренции. И, наверное, правы те исследователи литературы, которые говорят о том, что в литературном и теоретическом отношении «Золотое руно» находилось в негативной зависимости от журнала Брюсова. Причем там, где Брюсов отстаивал идею абсолютной свободы художника от общества, «Золотое руно» пропагандировало идеи мистического анархизма, реалистического символизма и разработанной Вячеславом Ивановым концепции соборного творчества, которая пыталась примирить интеллигентскую индивидуалистичность и национальные и социальные задачи, стоявшие перед русским обществом. Но в нашем контексте роль «Золотого руна» совершенно исключительна. Это снова роль троянского коня. Символистский журнал пронес в своем брюхе ту живопись, которая на самом деле опровергала символизм. И это непростая и любопытная история.

Художественный отдел «Золотого руна» контролировался сначала молодыми живописцами из группы «Голубая роза», которые видели в художнике Викторе Борисове-Мусатове пример для подражания, которые вдохновлялись его живописью и которые пожалуй что первыми в нашем искусстве окончательно уничтожили связный сюжетный рассказ. Их живописные произведения подражали скорее музыке, чем слову, тому самому совершенному искусству, которое может выражать наши душевные состояния гораздо более истинно, чем вербальные, потому что «мысль изреченная есть ложь», а мысль, почувствованная, услышанная и перелитая в музыку, остается подлинностью. И это, конечно, очень большое искушение для живописи. Но в то же время внутри художественного отдела «Золотого руна» крылась измена, и молодой очень одаренный живописец Михаил Ларионов, один из отцов русского авангарда, именно в среде «Золотого руна» стал тем, кем мы его теперь знаем, — художником, который стремительно от собственного варианта импрессионизма перешел к живописи, вдохновленной Ван Гогом, Гогеном и Сезанном, то есть к тому, что теперь в русском искусствознании называется неопримитивизм.

Этот журнал в своей художественной политике стремился естественным образом отстраниться от «Мира искусства». «Мир искусства» — космополитический, европейский, петербургский журнал — подчеркивал в русском искусстве его западную составляющую. И вот русский художник-символист Василий Милиоти, когда он пытался склонить Александра Николаевича Бенуа, к тому моменту уже не молодого дерзкого критика и искусствоведа, а, в сущности, арбитра вкуса русской живописи и критики, человека, сформировавшего свой авторитет, — когда он пытался склонить Бенуа к сотрудничеству с «Золотым руном», он писал:

«…мы должны идти к самоутверждению вне подражания и слепого поклонения, к национальному выявлению, поглотив нашей ориентально-славянской натурой западную утонченность, вернуться к своей земле, источнику силы, оставаясь самими собой, вырастить цветы общеевропейской культуры; на венециановской почве То есть на почве живописи национальной, народной, живописи Алексея Венецианова., удобренной Западом, прийти к самоутверждению, которое, верю, будет грандиозным откровением. Одним словом, не только „западное“ русское, но и русско-русское нужно вспомнить… В этом вижу я задачу журнала нашего времени».

Нетрудно догадаться, что эта проповедь утонченного интеллигентского почвенничества, вполне логичная после космополитизма «Мира искусства», не встретила большого энтузиазма со стороны Александра Бенуа. И его можно понять, потому что «Золотое руно» поначалу особенно было символом всего того, что претило утонченному петербургскому эстету. «Золотое руно» выглядело вызывающе дорого. Если мы бы могли раскрыть номер этого журнала, мы были бы поражены тем, насколько плотная и одновременно фактурная бумага использована. Там были вальяжно широкие, совершенно ненужные поля, изысканный шрифт, и первые полгода этот журнал с наклеенными иллюстрациями под тонкой папиросной бумагой издавался на двух языках — русском и французском. Это очень интересные амбиции, потому что, если «Мир искусства» транслировал в Россию то, что происходило на Западе, «Золотое руно» пыталось транслировать на Запад то, что происходило в молодом искусстве в России. То, что этот двуязычный журнал продержался только полгода, совершенно понятно: реально спроса на «Золотое руно» в Париже не было. Но сама по себе задача научить европейцев русскому искусству, познакомить их с ним — задача, в общем, очень актуальная, очень показательная. Русские мальчики, как говорил Достоевский, вернут тебе карту звездного неба исправленной. И вот русские мальчики, усвоившие первые уроки импрессионизма, постимпрессионизма и символизма, постарались показать себя на Западе.

Надо сказать, что именно в 1906 году состоялось событие, к которому «Золотое руно» прямого отношения не имело, но которое действительно знаменует первый очень важный и решительный шаг похода на Запад: Сергей Дягилев организовал в Осеннем салоне огромную ретроспективу русской живописи. Собственно говоря, теперь по модели этой ретроспективы строятся все большие выставки русского искусства за границей. Дягилев начал с иконописи, и то, что для нас звучит более чем естественным, для современников было новаторством. Я напомню, что русское интеллигентное общество открывало икону как искусство и как символ национальной идентичности очень постепенно. Для образованного русского человека XIX века икона была частью обихода, она была повсюду, поскольку наша страна была официально православной, это была государственная религия. Но то, что повсюду, то вызывает меньше всего внимания. Кроме того, старые русские иконы записывались, а не расчищались, когда они теряли свой цвет и их нужно было

Вот Дягилев интуитивно ощутил эту целостность русского искусства, начав его генеалогию с иконописи, а дальше он сделал несколько очень важных ударений. В дягилевской концепции русской живописи очень большую роль играл XVIII век, и мы знаем, что Сергей Дягилев действительно сделал огромные усилия для того, чтобы преодолеть то пренебрежительное отношение, которое было воспитано народно-демократической интеллигенцией XIX века к этому аристократическому творчеству, чуждому русскому национальному духу. Дягилев уделял очень большое внимание русской живописи первой половины XIX века и относительно мало показал парижанам передвижников. Зато он развернул очень впечатляющую картину молодых поисков русской живописи, он привез нескольких из этих молодых людей в Париж: Михаил Ларионов, Сергей Судейкин смогли увидеть то, что творится во Франции, в режиме реального времени. Они видели Осенний салон, и я напомню, что именно в этом Осеннем салоне была колоссальная ретроспектива Гогена. Гоген был первым постимпрессионистом, который был довольно адекватно понят русскими художниками. Из всех постимпрессионистов самым чуждым нашей традиции остался Ван Гог с его открытым драматизмом, с его совершенно индивидуалистической взрывной манерой живописи. Наиболее плодотворным оказался Сезанн, но для понимания Сезанна нужна была привычка и нужны были усилия. А вот Гоген оказался русскому человеку, молодому живописцу очень, полагаю, понятным. Он ярок, цветист, экзотичен, поэтому привлекателен. Он содержателен, потому что, в отличие от натюрмортов Сезанна, где драма абсолютно живописная — это отношения между яблоком и кофейником, — у Гогена нам рассказана архетипическая мифология на фоне бесконечно привлекательной утопии Таити. Неслучайно Гончарова потом давала понять, что для того, чтобы в России найти Таити, нужно сесть на пригородный поезд. Гоген действительно оказался очень близок русскому человеку, и здесь совпадение нашей экспозиции с его ретроспективой в Осеннем салоне действительно является тем, что принято называть провиденциальным совпадением.

«Золотое руно» смогло привлечь к сотрудничеству несколько очень важных французских критиков. Это прежде всего Александр Мерсеро, который писал под псевдонимом Эсмер-Вальдор. Это человек, который был одним из центров «Кретейского аббатства» — своего рода коммуны в окрестностях Парижа, которая объединяла таких литераторов, как Жорж Дюамель, Шарль Вильдрак, Жюль Ромен, Рене Аркос и других. Затем Мерсеро был очень важным участником кубистического движения и организовывал выставки Мондриана и Бранкузи. И вот именно Мерсеро, его дружба с теми художниками, которые в эту пору являются участниками, являются членами фовистской фаланги, а затем начнут формировать кубизм, позволило «Золотому руну» выступить организатором нескольких очень важных выставок. Помимо Мерсеро, на страницах «Золотого руна» публиковались статьи Шарля Мориса, это символистский литератор, который был фактически соавтором Гогена в его знаменитой книге «Ноа Ноа», к этому моменту быстро приобретающей статус культовой, поскольку она воплощала драгоценные для европейского человека индустриальной эпохи идеи первобытного эскапизма, побега к естественному человеку в первобытный рай. И третьим важным участником «Золотого руна» с французской стороны был живописец Морис Дени.

Морис Дени был одним из столпов группы «Наби» — движения в постимпрессионизме, которое сформировалось во Франции в конце XIX века и которое нам особенно дорого, потому что «Наби» поставило перед собой проблему не социальной функции искусства впрямую, а проблему функции искусства как терапии. Дело в том, что «Наби» на исходе XIX века постарались решить ту проблему, которая была осознана романтиками в начале XIX века. Эта проблема — нарастающий распад целостности. Искусство XIX века — искусство станковое, а станковая картина производится на рынок, когда художник, в общем, не знает, кто ее купит, а может, не купит и никто. И вот это ощущение ненужности художника от момента непроданной картины до экзистенциальной проблемы художнического одиночества, отчуждения, исключения из прагматичного буржуазного общества, это переживание требовало от искусства решения фундаментальной задачи — возвращения искусства в жизнь. Искусство должно формировать среду. XIX век хорошо помнил, что великое искусство — это искусство стиля, где матерью является архитектура и все искусства встроены в единую модель, в единую систему синергетическую, которая воздействует на человека целостно. И воздействие это, в общем, воспитательное, преобразующее. Из немецкого языка история искусства заимствовала выражение, которое, в общем, используется без перевода — Gesamtkunstwerk, то есть целостное, интегральное произведение искусства, в котором различные художества действуют солидарно, но сверхзадачей является преображение человеческой души и человеческой натуры. И вот «Наби», что

Из того, что писали русские критики журнала и французы, мы можем понять, что задача на самом деле в художественной области перед «Золотым руном» стояла крайне амбициозная. Шарль Морис писал на страницах «Золотого руна»:

«Новые течения французского искусства настоятельно взывают к инициативе поэта. Именно слово всегда должно повелевать хаосом. Пластические искусства после чудных технических открытий, от которых, однако, они погибли бы, оставаясь их зачарованными рабами, нуждаются в порядке, как и само общество. Надо привести в порядок смуту сомнений, надо сделать это, и с избытком богатства».

Критики и теоретики символизма стремятся здесь адаптировать к своим задачам тот художественный язык, который был выработан Гогеном, Сезанном и Ван Гогом. Они стремятся подчинить художественную стихию и художественный механизм, то есть импрессионистическое видение, ненавистное им, потому что они видят в импрессионизме выражение позитивизма, воплощение позитивизма, мироощущения, отрицающего трансцендентность. Вот в творчестве Сезанна, Ван Гога и Гогена импрессионисты прочитывают прежде всего стоящее за этими холстами мистическое содержание. Они пытаются тот абсолютно новаторский живописный язык, который они чувствуют в полотнах этих живописцев, поставить на службу своему мироощущению, своему мировидению. Проблема заключается в том, что развитие современной живописи Европы отрицало этот символистский подход, отрицало вне живописи стоящие задачи. И в этом отношении роль «Золотого руна» действительно парадоксальна. Символистская проповедь, символистское стремление создать целостную иерархию и превратить современный художественный язык в средство выражения универсальных, но не принадлежащих живописи ценностей, столкнулось с интересами молодого художественного поколения, которое все дальше уходило от задач символизма.

Благодаря усилиям русской художественной редакции и связям Александра Мерсеро в 1908 году, 5 апреля, в Москве открылась выставка «Салон „Золотого руна“». И эта выставка была следующим важнейшим шагом в формировании новой картины мирового художественного развития и в приобщении молодой русской живописи к этому развитию после выставки Дягилева в Петербурге в 1899 году. Она включала 250 произведений 14 русских и более чем 50 европейских художников, в основном французов. Среди русских мастеров большая часть принадлежала к символистам, к «Голубой розе», это были Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Василий Милиоти, а также будущие лидеры авангарда Михаил Ларионов и Наталия Гончарова. А вот французский отдел представлял собой ретроспективу современной живописи, и в ней достаточно отчетливо прочитывалась импрессионистская составляющая: от Дега и Писсарро к пуантилизму — Синьяк, Тео ван Риссельберг, а затем — символизм, там был очень широкий символистский спектр — от Одилона Редона к Морису Дени. Что не менее важно, может быть, более важно: впервые на этой выставке были публично показаны в России произведения Сезанна, например «Портрет мадам Сезанн в желтом кресле» из Чикагского художественного института, Гогена и Ван Гога.

Ван Гог, например, был представлен совершенно уникальным шедевром «Ночное кафе в Арле», который тогда принадлежал Ивану Абрамовичу Морозову, а с 1933 года — Стивену Кларку, который, купив его во время сталинских распродаж Сталинские распродажи — продажа в 1929—1934 годах картин из коллекции Эрмитажа правительством СССР, которая была предпринята, чтобы пополнить бюджет. Всего из запасников и экспозиций было отобрано 2880 картин и другие ценности; 48 картин были проданы безвозвратно (часть впоследствии возвращена), в частности полотна Яна ван Эйка, Рембрандта, Рафаэля, Тициана, картины из коллекции фламандской и нидерландской живописи. наряду с тремя другими произведениями из московского музея нового западного искусства, затем подарил это полотно музею своего родного Йельского университета (признан нежелательной организацией). Кроме того, эта выставка показывала произведения французского авангарда. Французским авангардом были фовисты, и они были представлены здесь произведениями Матисса (четыре полотна), Брака, Дерена, Ле Фоконье, Метценже, ван Донгена и многих других. Собственно говоря, московский зритель получил очень представительный срез современного искусства, которое одновременно было встроено в историческую последовательность. Это был уникальный случай, когда можно было проследить живописную логику развития от импрессионистов через постимпрессионистов к нашим современникам.

Русская критика отреагировала на эту выставку достаточно разнообразно. Нет смысла приводить комические отклики от журналистов, которые писали о вопиющих поисках французской живописи и комических усилиях русских художников. Правда, можно отметить, что здесь звучал характерный для русской журналистики лейтмотив: французы, конечно, ужасны, они кочевряжатся, но тем не менее делают это гораздо лучше русских, потому что у них хорошая художественная выучка, а у наших и этого нет. Но было еще два существенных мотива, связанных с тем, чтó русский человек увидел на выставке 1908 года. С одной стороны, русские критики, даже очень симпатизирующие современной французской живописи, продолжали повторять, что французское искусство в основе своей прежде всего технично и лишено русской одухотворенности. Как говорил Муратов, «лучшие черты русского искусства — его религиозность, его глубина и его лиризм. Главному нам нельзя научиться и не надо учиться у современного Запада — может быть, сейчас и лучше поберечь себя от той технической пустоты, которая теперь там господствует». Собственно говоря, этот отклик вполне в русле общей политики «Золотого руна», а именно придания смысла изощренной технике постимпрессионистов. Еще один очень важный мотив — это попытка сделать то революционное искусство, которое увидел москвич в 1908 году, понятным образованному читателю. Вот что пишет Игорь Грабарь по поводу постимпрессионистов:

«Недаром деды и отцы новейшего поколения Сезанн и Гоген с Ван Гогом так часто предательски „классичны“. Помню, как, придя однажды на гогеновскую выставку прямо из Лувра, я был поражен близостью того и этого искусства. Хороший Сезанн — почти старый венецианец, и первоклассный Ван Гог недалек от Рембрандта. Его „Ночное кафе“, бывшее на выставке, — потрясающее произведение, могущее стать рядом с великими созданиями прошлого. Этот зелено-оранжевый холст, — может быть, лучшее из всего, что было здесь выставлено, — прямо непостижим своей властной, гипнотизирующей убедительностью».

Русские модернисты, таким образом, выбрали единственную верную стратегию для того, чтобы сделать искусство понятным относительно широкой образованной аудитории: нужно было акцентировать в нем то, что соединяет его с привычными ценностями — ценностями великой европейской живописи, искусства музеев.

Эта модель выставки, которая одновременно показывает современность и представляет родословную этой современности, оказалась исключительно актуальной. Ровно этот самый принцип и положил в основу своей новаторской экспозиции в Лондоне в 1910 году Роджер Фрай. Вторая выставка «Золотого руна», в которой участвовали современные западные художники, прошла через год, в январе и феврале 1909 года. У нее была хорошая публика — около восьми тысяч человек, что для Москвы того времени много. И организаторы ставили своей задачей «ярче осветить особенности развития молодой русской живописи и ее новые задачи… подчеркнуть черты развития, общие русскому и западному искусству… Здесь — преодоление эстетизма и историзма, там — реакция против неоакадемизма, в который выродился импрессионизм». Мы видим снова, что здесь сформулирована символистская повестка дня, однако показ современной французской живописи саму эту повестку опровергал. В этот раз ретроспективного отдела не было. Здесь было 152 картины русских и французских живописцев, десять участников французского отдела были поголовно фовистами. Это были Вламинк, Дерен, ван Донген, Ле Фоконье, Марке и другие. Матисс был представлен относительно невыразительно, потому что в этот момент у него в Берлине проходила персональная экспозиция. Но что особенно интересно — на этой выставке мы впервые увидели явление, опровергающее уже и фовизм.

Жорж Брак выставил несколько картин, среди которых были, в сущности, формулирующие проблематику кубизма, трансформирующие фовистскую красочность и фовистскую плоскостность в трехмерные монохромные объемы, где главной проблемой художника становилась структура, становилась самодовлеющая конструкция произведения, стремительно приближающаяся к тому, чтобы стать независимой от внешней реальности объекта. И наиболее эффектным примером этой тенденции была так называемая «Большая обнаженная» Жоржа Брака, которую типологически можно сопоставить с центральным произведением европейского авангарда начала ХХ века — со знаменитой картиной Пабло Пикассо «Авиньонские девки», которой русский зритель, как и европейский зритель этой поры, видеть практически не мог.

Символистские критики журнала и этот тренд охарактеризовали со своей колокольни. Вот один из них писал:

«Везде выражается это стремление к синтезу, к упрощению, к подчеркиванию типических черт в противоположность импрессионизму. Рисунки Брака похожи на геометрические чертежи. Брак сводит центр картины к нескольким априорно схваченным им комбинациям. Вокруг этой архитектурной схемы и группируются все детали».

Критик очень точно определил задачу Брака, описал впечатление от этой картины, но от него укрылось то обстоятельство, что ни Брак, ни его соратник Пикассо не ставили перед живописью трансцендентных задач. Эта символистская повестка дня развитием европейской живописи, как французской, так и молодой русской, была очень скоро опровергнута. Но роль «Золотого руна» в приобщении русского искусства к мировому художественному процессу от этого меньше не становится.