13 цитат из писем Юрия Лотмана

В середине

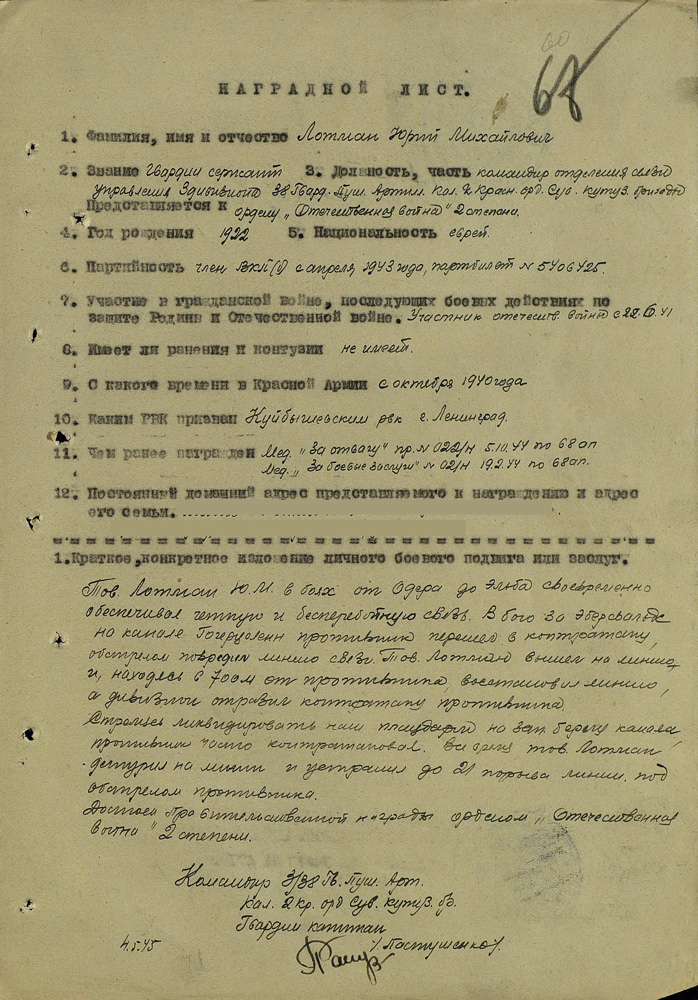

1. Об армейском везении

«Мне чертовски везет, и устроился я очень неплохо. Прежде всего нас, имеющих 10 классов или более, объединили в специальную батарею, где (все со средним и высшим образованием) очень приличная публика (наш непосредственный начальник — в штатской должности — учитель и очень хороший человек). Кроме того, начальство в массе из Ленинграда и относится к нам как к землякам, очень хорошо и всячески покровительствует. Повезло еще мне и в том, что попали мы, когда кадры огневиков были уже набраны, и мы все попали во взвод управления, следовательно, не будем непосредственно стрелять (т. е. чистить огромную дуру и таскать 4-пудовые снаряды), а обслуживать батарею радио, расчетами, фото- и звукоразведкой, телефоном. Это значительно легче».

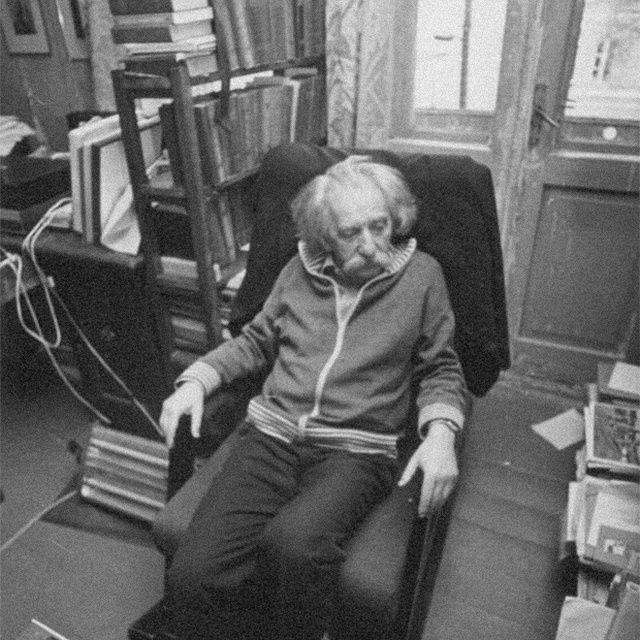

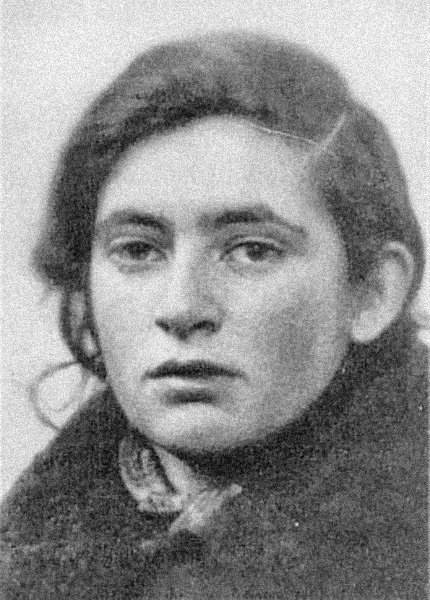

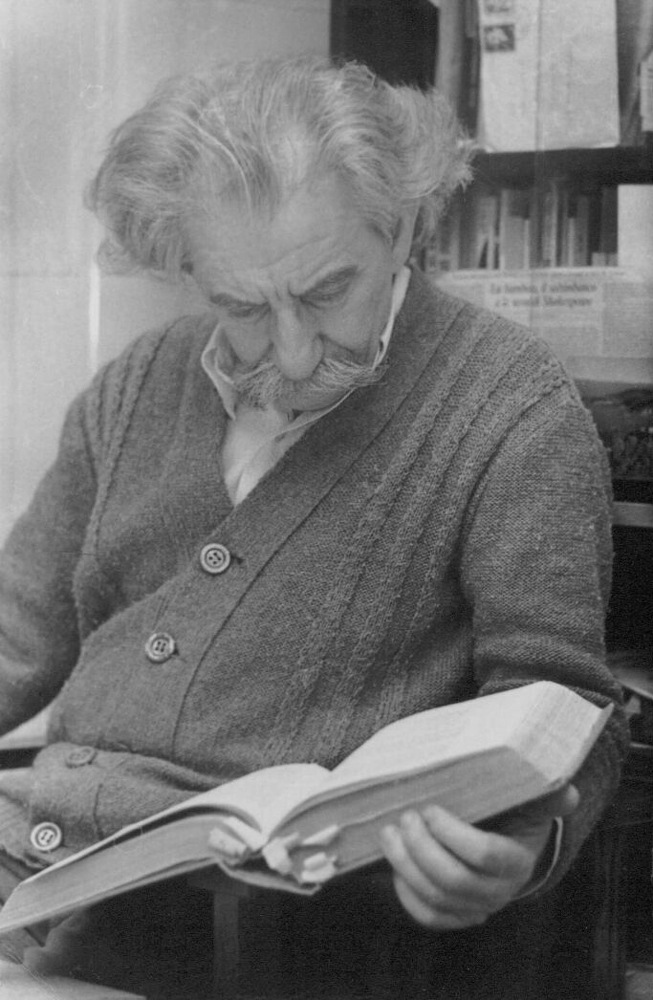

Осенью 1940 года, когда 18-летний Лотман только перешел на второй курс филологического факультета Ленинградского государственного университета, его призвали в армию и распределили в артиллерию — связистом. После начала войны сержант Лотман попал на фронт и воевал на передовой, налаживая связь своей батареи с другими частями. Тот факт, что он не погиб на фронте и не остался инвалидом, во многом, разумеется, удача, но отчасти помог и год призыва: в отличие от необученных новобранцев, призванных в армию в

Многие письма Лотмана с военной службы и с фронта написаны в оптимистическом ключе — в первую очередь, конечно, из-за нежелания волновать родных. Но тут проявлялся и другой психологический момент, о котором он будет подробно рассказывать гораздо позднее, в мемуарах: «Не-мемуары» Юрия Лотмана были записаны в

2. О храбрости и трусости

«Осматривая себя в этой войне, я могу упрекнуть себя очень во многом. Я растерял все знания, полученные мной до войны, и живу, пережевывая крохи прошлого. Я очень черств на восприятие — могу смотреть на самые душераздирающие сцены, и они не задевают меня (извиняюсь, если выражаюсь темно и коряво — отвык; постарайся понять). Кроме того, я иногда (и довольно часто) — здесь так много перечеркнуто, т. к. мне трудно выразиться, — крал, лгал, даже перед самим собой. Иногда проявлял трусость, но иногда был и очень храбр. Храбрость у меня чаще всего базировалась на неверии в то, что меня в самом деле (так же, как и других) могут убить или ранить, иногда на стремлении сделать так, чтобы вышло „красиво“ (я никогда этого не думал, а здесь я просто пытаюсь словами выразить мгновенные и подсознательные чувства — получается плоско и грубо)».

Лотман всю жизнь был крайне требователен к себе и самокритичен. В этой цитате немало преувеличений: университетские знания он на фронте не растерял (наоборот, пользовался любым удобным случаем, чтобы их углубить — например, учил французский по словарю). Мы не знаем, что имеет в виду Лотман, признаваясь, что он «крал, лгал», но известно, что он осуждал грабежи, которые стали чаще происходить ближе к концу войны на оккупированных территориях.

Много лет спустя Лотман продолжал вспоминать разные ситуации военных лет, пытаясь понять, достойно ли он поступил. Например, в мемуарах он вспоминает случай, как во время боя восстанавливал перебитую линию связи и увидел на улице станицы убитую женщину. Рядом с ней был сын лет трех или четырех, и Лотман не побежал спасать ребенка «А рядом мальчик, ничего не понявший, тянул ее за руку. До сих пор для меня не решен вопрос, правильно ли я поступил: я думаю об этом постоянно и часто вижу эту сцену. У меня была перебита линия, и это означало, что батарея парализована. По интенсивности немецкого обстрела было ясно, что через несколько минут начнется массовая танковая атака, а батарея будет молчать. Мне надо было соединить провода, и я побежал по линии дальше. В ту минуту у меня не было даже никакого сомнения в том, что я должен делать».

Ю. М. Лотман. Не-мемуары // Лотмановский сборник. Вып. 1. М., 1995.. Позднее ему расскажут, что другие жители станицы успели затащить мальчика в дом.

3. О переезде в Тарту

«У меня полный порядок. Все хорошо. Я читаю лекции в институте и один месяц буду замещать лектора в университете, а если это пройдет хорошо — в будущем полугодии буду читать в университете спецкурс по Радищеву».

В 1946 году Лотман демобилизовался и восстановился в университете. Оканчивая ЛГУ в

4. О тоске по жене и детям

«Вот сижу я в рукописном зале Публички Российская национальная библиотека, в советское время — Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, в просторечии — Публичка., занимаюсь и интересные вещи читаю, а так тяжко на душе, так беспокойно о вас Речь о сыновьях Юрия Лотмана и Зары Минц — Михаиле (1952) и Григории (1953). В 1960-м родился третий сын — Алексей., что аж второе письмо за день пишу. Видишь, и подгонять и упрекать не надо — душа сама подгоняет и упрекает. Как ты там? Наверное, совсем с ног сбилась. Прямо так и хочется смотать удочки и прибежать к вам».

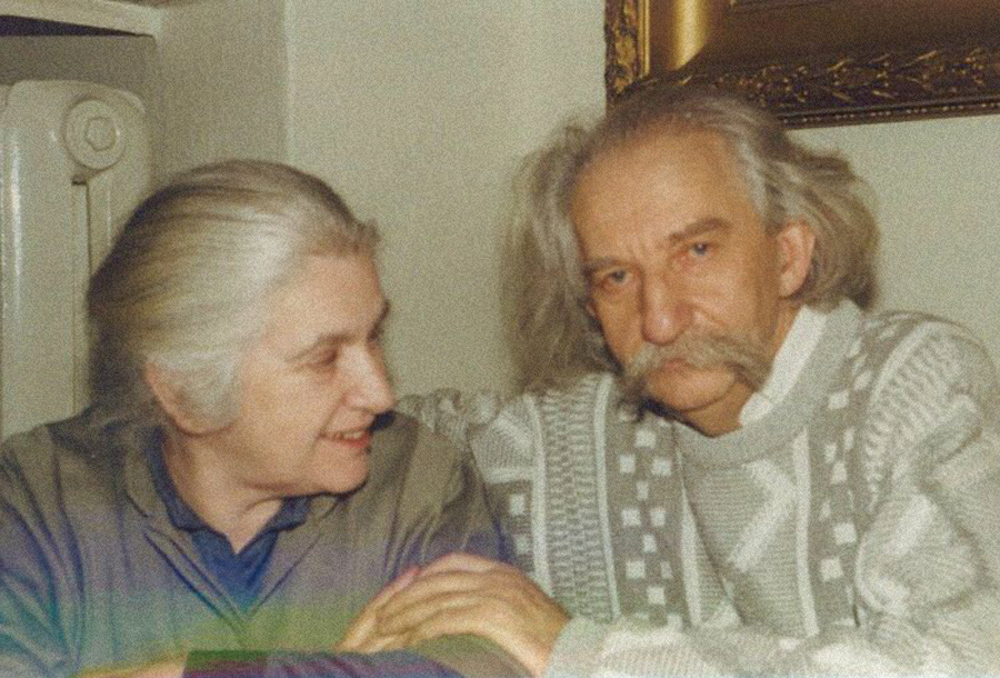

На четвертом курсе университета Лотман познакомился с Зарой Минц; в 1951 году они поженились, и Минц, сначала работавшая по распределению в средней школе рабочей молодежи в Ленинградской области, переехала к мужу в Тарту. Вскоре они уже оба начали преподавать в Тартуском университете. Параллельно с воспитанием сыновей Минц продолжала работать на кафедре русской литературы вместе с Лотманом и играла одну из ключевых ролей во всей кафедральной жизни. В своих исследованиях она в основном специализировалась на литературе Серебряного века. В это же время, начиная с 1958 года, Лотман, Минц и их друг и коллега Борис Егоров начнут выпускать первую из тартуских научных книжных серий — историко-литературную, «Труды по русской и славянской филологии».

5. О семиотической школе и «Трудах по знаковым системам»

«Не знаю, рассердит ли Вас сообщение, что мы Вас, не спросясь, женили. Нам обязательно нужно было включить в редакцию вновь организуемой серии трудов („Труды по знаковым системам“) уч. записок нашего университета одного москвича. Это было важно как оправдание публикации в будущем московских материалов. Времени на размышления не было, и поэтому пришлось без предв. договоренности инкорпорировать Вас. Реальную нагрузку это будет означать лишь в такой мере, в какой Вам это захочется самому».

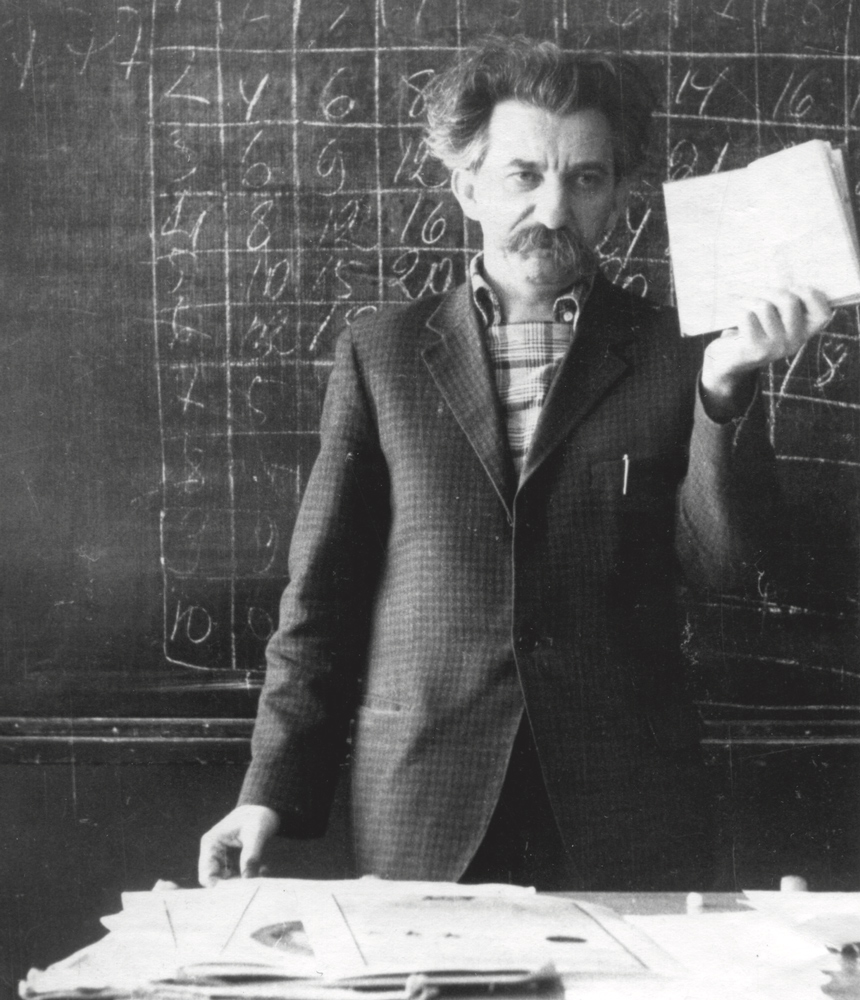

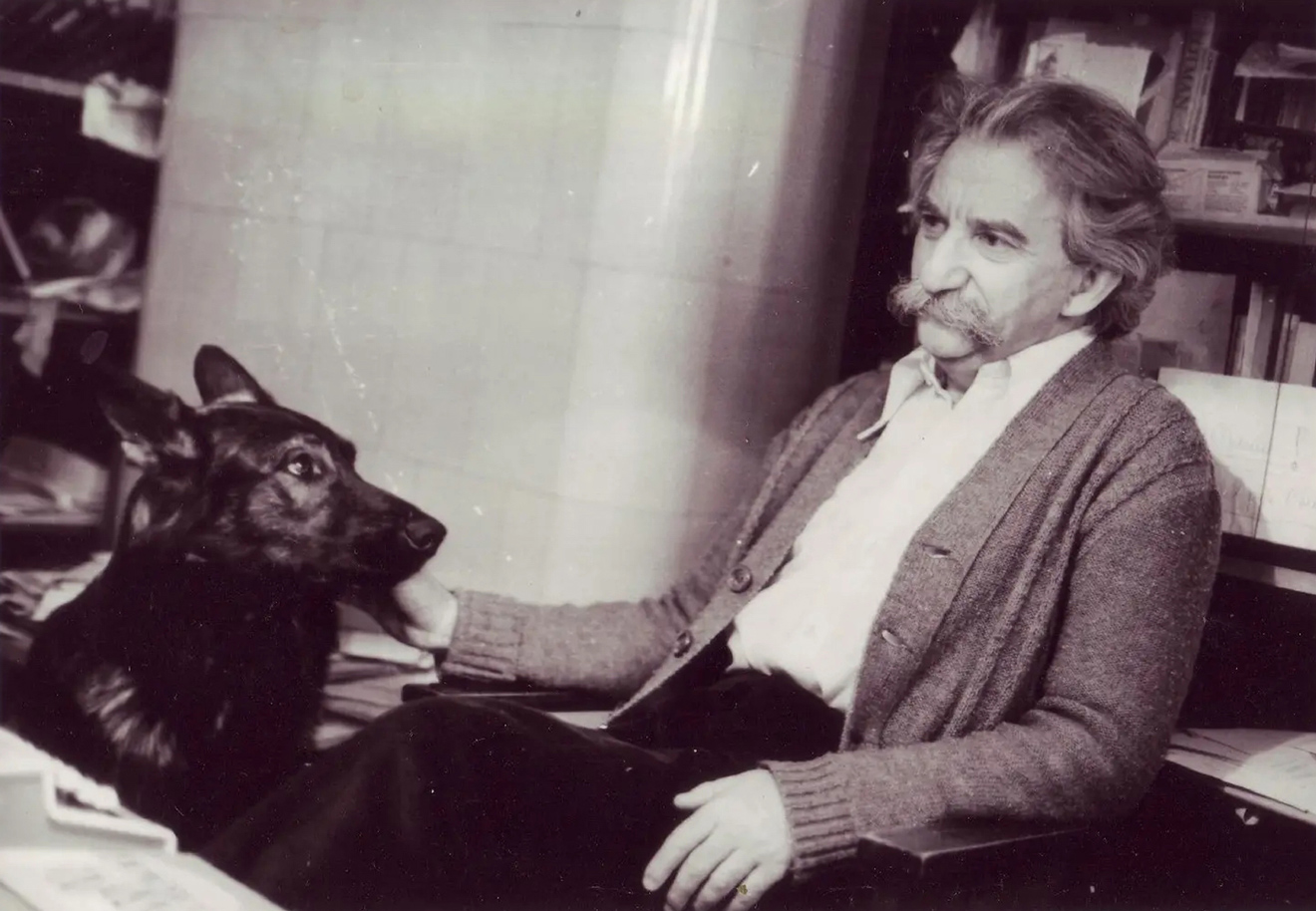

В 1960 году Лотман становится заведующим кафедрой русской литературы, которая спустя несколько лет превратится в один из главных в Советском Союзе научных центров в области филологии и гуманитарных наук в целом. Примерно в это же время он начинает интересоваться семиотической теорией Семиотика — наука о знаках и знаковых системах. Основатель семиотики, лингвист Фердинанд де Соссюр, одновременно разработал метод анализа знаковых систем естественных языков, который позже получил название структуралистского и стал использоваться далеко за пределами лингвистики — в большинстве гуманитарных и социальных наук. Лотман и его коллеги вслед за Соссюром объединяли семиотику и структурализм., а летом

С конца

6. Об идеальных условиях для научной работы

«Доехал я до Пскова. Ну и застрял здесь. Живу в гостинице (в номере наискосок от нашего), плачу 1 р. 80 к. в день за тишину и покой, занимаюсь (пишу свою муру о теории лит-ры, как нахлестанный), а главное, никуда не бегу, делаю только то, что хочу, и наслаждаюсь полным одиночеством. <…>

Господи, как хорошо! Я себя чувствую как рак-отшельник, который 12 лет прожил в муравейнике и даже лихо управлялсяпо-муравьиному и вдруг попал в родную стихию. Не устаю слушать тишину. За столом сижу и работаю не абы как, а со смаком. На мое счастие в Пскове сейчас знакомых — ни души (поэтому я и задержался — иначе сбежал бы сразу!)…»

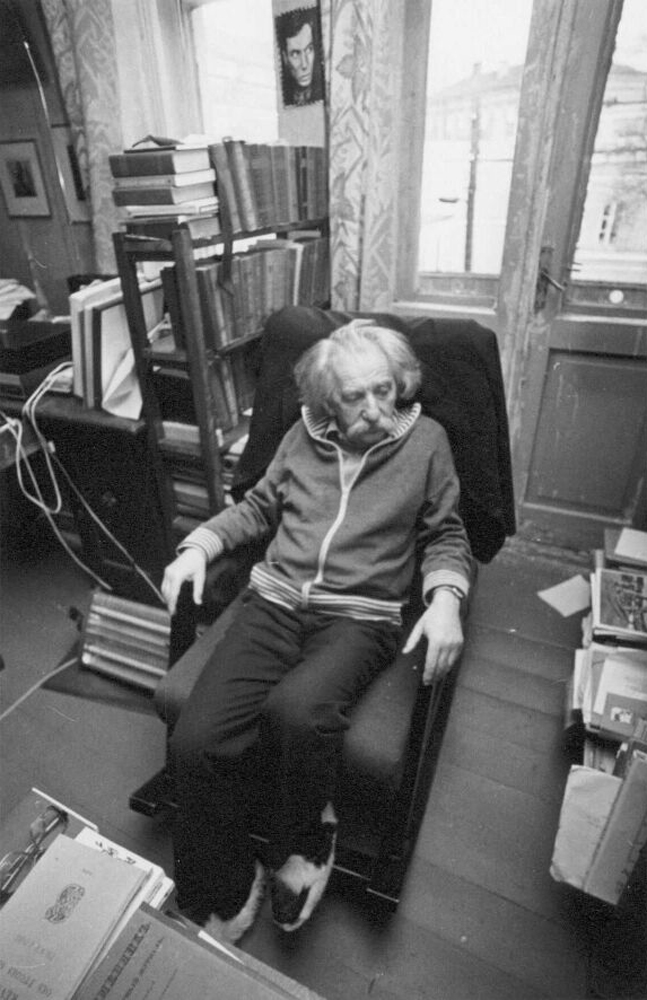

Лотман оставался ответственным редактором «Трудов по знаковым системам» практически до смерти. За три десятка лет в них, как и в других книжных сериях кафедры, публиковались статьи крупнейших советских ученых, в том числе далеких от истории русской литературы, структурализма и семиотического метода. При этом основными авторами оставались Лотман и остальные участники Тартуско-московской школы, быстро расширившие свою теорию и перешедшие от структуралистского изучения языков и литератур к общей семиотической теории культуры. Параллельно кафедра Лотмана в течение

7. О выгорании

«Простите, что долго Вам не писал и не звонил, — со мной была довольно странная штука. После лихорадочной работы весной, работы, имевшей характер „опиума для народа“ — я зарывался в нее, отключаясь от всего внешнего, и в короткий срок написал несколько больших статей, — на меня вдруг напала с конца мая страшная тоска и апатия. Я не мог себя заставить ни письма написать, ни

чем-либо заняться и только лишь хотел спать. Читать я тоже не мог, т. к., как чеховская старуха, от первого же „доньдеже“ чувствовал слезы в горле. Все это закончилось печеночно-сердечным приступом».

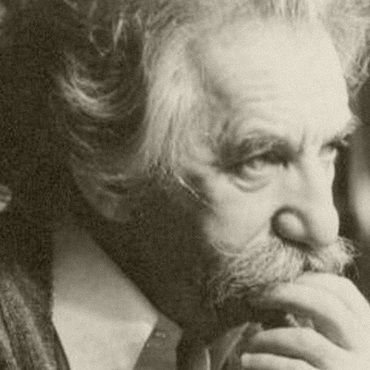

Если в письмах военных лет ощущается, вопреки всему, оптимизм молодого Лотмана, то со второй половины 1950-х, когда научная деятельность, преподавание и многочисленные редактуры напополам с домашним хозяйством все больше высасывают последние силы, оптимизм постепенно исчезает, и письма становятся усталыми, а иногда и откровенно мрачными.

На кафедре Лотмана люди тепло общались, дружили, часто ходили друг к другу в гости, и студенты чувствовали себя наравне с преподавателями. Но у такой атмосферы был и побочный эффект: Лотман был крайне требователен ко всем, кто оказался в орбите этой домашности, а особенно к самому себе. В результате многие сотрудники и студенты, судя по воспоминаниям, ощущали постоянное напряжение и нехватку сил.

8. О биографии и жизнетворчестве

«Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я хотел показать, что, как мифологический царь Адрас, к чему ни прикасался, все обращал в золото, Пушкин все, к чему ни касался, превращал в творчество, в искусство (в этом и трагедия — Адрас умер от голода, пища становилась золотом). Пушкин — я убежден и старался это показать как в этой биографии, так и в других работах — видит в жизни черты искусства…»

Создавая свою версию семиотики культуры, Лотман постарался максимально расширить ее, встроить в нее все формы человеческой деятельности. Текстом В работах Лотмана и ученых Тартуско-московской школы термин «текст» трактуется широко: это не только словесная запись художественного произведения, но и любое наделенное значением явление — будь то, например, литература, текст кино, городского пространства или бытового поведения человека. В такой системе понятий практически любой феномен культуры превращается в текст, который исследователь-семиотик должен расшифровать, прочесть и понять. в такой семиотической культурологии становится любая знаковая система — не только произведения литературы, но любое произведение, полученное каким-либо способом передачи информации, например фильм или музыка. Более того, по Лотману, текстами можно считать социальные практики и жизненные стратегии человека, его чувства, отношения к другим людям и способы познания мира. Биография — тоже разновидность текста: каждый человек постоянно и неизбежно создает сам себя, собственные мысли и поступки, эмоции и ощущения по определенному сценарию, даже если он сам об этом не подозревает. Семиотика описывает это так: он строит свою жизнь как систему значений, ежесекундно воплощаемую в реальность.

Некоторые люди создают биографии более прямолинейно, как декабристы, которые, по Лотману, воплощают в своем бытовом поведении ролевые модели романтической литературы. Другие — более сложным образом, как Пушкин, чью биографию Лотман построил не как летопись жизни бронзового классика, а как сюжет философского романа. В этом романе главные герои — это этические ценности Пушкина и абстрактные культурно-исторические категории эпохи европейского романтизма: они сталкиваются с повседневным бытом, вступают в конфликты с ценностями других людей и в конечном счете изменяют реальность, подчиняя себе человеческие жизни.

9. О времени, пространстве и семиотике

«Бахтин идет от идей физики (теории относительности) и рассматривает пространство и время как явления одного ряда (в перспективе это восходит к Канту). Мы же (полагаю, что первыми стали исследовать эту проблему С. Неклюдов и я) исходим из математического (топологического) понятия пространства: пространством в этом смысле называется множество объектов (точек), между которыми существует отношение непрерывности. В этом смысле можно говорить о семантическом пространстве, пространстве окрашенности, этическом пространстве, временнóм пространстве и даже пространстве физического пространства. С этой точки зрения пространство — универсальный язык моделирования».

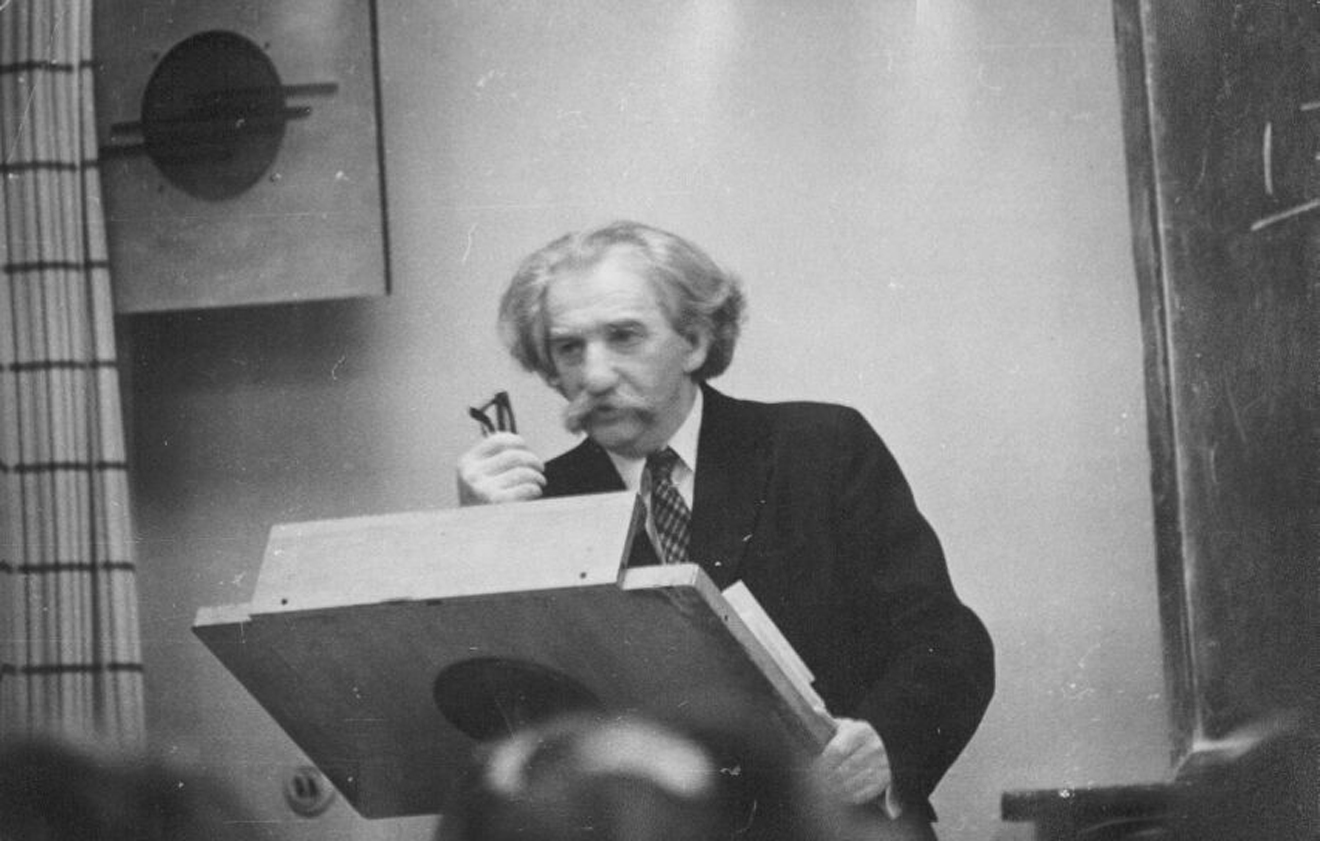

К началу 1980-х Лотман приходит к созданию большой научной парадигмы — такой теории, которая в идеале охватила бы всю мировую культуру человечества. Для нее потребовалась новая терминология, способная описывать объекты такого масштаба. Лотман заимствует ее из точных и естественных наук, а также из философии. Центральной категорией становится категория пространства — области, где происходят все семиотические процессы и где существуют, взаимодействуя между собой, знаковые системы более локальных уровней (соответственно, семиотическое пространство выступает у Лотмана как своего рода система систем). Это пространство получает у Лотмана название семиосфера. Теорию семиосферы он разрабатывает в статьях последних 15 лет жизни и в книжной трилогии «Внутри мыслящих миров», «Непредсказуемые механизмы культуры», «Культура и взрыв».

10. О последствиях инсульта

«Например, понимая, что это особенность моего мышления и даже связывая это с особенностями функционирования полушарий, я все же прожил определенное время в сфере мышления, в которой время было заменено пространством. В практическом быту я прекрасно понимал, что такое время, но одновременно жил в мире, в котором я сам и все люди, которые когда либо пересекались с моей жизнью (люди, о которых я только читал или слышал, в этот мир не попадали), существовали одновременно и вне времени, как бы высвечиваемые в разных частях одного пространства. Например, отец был одновременно во всех возрастах и существовал сейчас. То же — и о всех других людях. Я мог, постаравшись, отыскать и увидеть события, которые я, казалось, абсолютно забыл. В этом мире ничто не исчезало, а только уходило в область неясного зрения и вновь выходило из нее».

Вплоть до октября 1986 года Лотман был почти невыездным (только трижды вырывался в страны соцлагеря), но с началом перестройки государственные границы СССР для него полностью открылись, и он начал активно ездить на международные конференции. В 1989 году он выиграл годовую стипендию Фонда Гумбольдта и в феврале вместе с Минц уехал в научную командировку в Мюнхен. А в мае у него случился тяжелый инсульт.

Спустя несколько месяцев, вспоминая первые ощущения после постепенного прихода в себя, Лотман применил семиотический метод к себе самому: проанализировал, как его мозг работал после инсульта. Но это не просто позднейшая объяснительная модель — Минц, записывая под диктовку процитированное выше письмо Лотмана, сделала приписку от себя:

«Это было очень интересно, но и страшно. Это не было бредом: Юра, действительно, все это держал под контролем сознания и объяснял. Но и тот мир для него был сенсорно осязаемой реальностью (он его видел)».

Когнитивные функции, в том числе ориентация во времени и в пространстве, в конце концов восстановились, но полностью Лотман так и не оправился: пострадало зрение, пропала способность читать и писать — Лотман переучивался заново, однако научные работы и письма 1989–1993 годов все-таки был вынужден надиктовывать.

11. О ГКЧП и новой стране

«Мы пережили три подлинно исторических дня. Правда, в Тарту все было тихо. Но три ночи я провел у радио, слушая иностранные передачи последних известий (московские и таллинские были захвачены) и одновременно прислушиваясь к ночной тишине, с минуты на минуту ожидая грохота танковой колонны. Но было — как на войне — весело. Чувство, что нарыв прорвался, — чувство облегчения».

В 1990 году Эстония официально объявила о независимости, а 20 августа

Еще в конце 1980-х Лотман начал активно отзываться на текущую политику: он считал, что национальное самоопределение крайне важно, и поддерживал стремление стран Балтии к независимости. В эти годы он написал несколько публицистических работ в поддержку Народного фронта Эстонии, эстонской конституции и государственной независимости.

12. О смерти и личности

«…Скажу Вам откровенно, еще

2–3 написанные или ненаписанные статьи, по сути дела, науки не осчастливят и не обеднят. Главный смысл их — относительный: в том, чтобы сохранить внутреннюю личность до той минуты, пока живет личность биологическая. В былые годы я выражал это так: предположим, Вы оказались в море за много десятков километров от берега. Выплыть нет никакой надежды. Что делать? Барахтаться. Не для того, чтобы спастись, а чтобы сохранить личность до последнего мгновения. Вот я и барахтаюсь».

25 октября 1990 года Зара Минц неожиданно умерла после, казалось бы, удачно проведенной операции. Лотман тяжело переживает ее смерть и все чаще думает о собственной. Вместо оптимизма времен Великой Отечественной войны он теперь обращается к стоицизму: жизнь и работа не во имя

13. О научном методе под взглядом кошки

«…У меня в голове плавают исходные идеи, которые в беспорядке сцепляются, образуя два постоянно меняющихся местами, замкнутых „организма“. Один образует язык метода (как говорится), а другой — содержания (о чем говорится). Они постоянно меняются местами: „как“ становится „о чем“, т. е. структура становится содержанием, информацией, и, наоборот, „о чем“ становится „как“ — то, что было языком, становится содержанием, то, что было содержанием, занимает место языка. А я только успеваю крутить голову то в одну, то в другую сторону. Представь себе кошку, которая сидит на подоконнике и мимо которой то справа налево, то слева направо пролетает ласточка, кошка и крутит головой то туда, то сюда. Вот это и есть то, что я называю научным методом. Интересно, как бы назвала это кошка».

В одном из последних писем Лотман попытался описать одновременно и работу своего мозга (в очередной раз), и то, как в мышлении ученого формируется научный метод. Это не связная теория, которая, как нередко представляется далекому от науки человеку, рождается уже сразу готовой, законченной и жестко структурированной. Наоборот, Лотман представляет себе мышление исследователя как текучий, динамический процесс с не всегда ясной конечной точкой, который, может быть, в итоге никуда и не приведет. Это тоже знаковая система, но подвижная и непредсказуемая. Характерно, что завершается рассуждение о методе не строгим научным тезисом, а метафорой и указанием на неопределенность происходящего.