Путеводитель по Нижегородской области: от Ворсмы до Галибихи

Заволжье — малолюдный край, где посреди лесов и болот упрятаны мифотворческое озеро Светлояр, город ремесленников Семенов и терема в Галибихе. У плотины Нижегородской ГЭС стоит древний Городец, ставший музейным центром. Центр области — города и поселки вдоль Оки и на правом берегу Волги — традиционный район промышленников: ножевых мастеров, кожевников, корабелов. Волжско-окские панорамы дополняет озеро Тосканка в Ворсме, едва ли не самое красивое в области

Моховые горы на Бору

Нижегородское стародачное место с историей и видами

56.326, 44.115

Живописная холмистая местность на левом берегу Волги, на нынешней окраине города Бор: высокие сосны, песок, река, хвойный воздух, скачут белки. В 1900-е годы здесь, у острова Подновский, образовался дачный поселок, где у архитектора Павла Малиновского гостил Максим Горький. На Бору вместе с Горьким бывал Федор Шаляпин, и теперь в честь этих встреч на Моховых горах стоит памятник.

Моховые горы называли иначе Фофановыми, то есть несерьезными Фофан — простак, дурак, глупый человек. по сравнению с Дятловыми, на которых стоит Нижний Новгород. Первым ими как местом для загородной жизни заинтересовался в 1889 году врач Владимир Золотницкий. Он построил здесь дачу, и так же сделали другие нижегородские врачи, архитекторы и инженеры — в

Макарьевский Желтоводский монастырь

Большая обитель, у стен которой проходил главный волжский торг

56.084, 45.064

Монастырь в заволжских лесах рядом с устьем Керженца, на озере Желтые Воды, заложил в 1434 году преподобный Макарий. Через пять лет обитель разорил татарский хан Улу-Мухаммед. Настоятеля пленили, но вскоре отпустили, запретив возвращаться на старое место: земли эти Казань считала своими. В том же году он основал новый монастырь на реке Унже, где потом вырос город Макарьев (сейчас это Костромская область), и поэтому называют самого Макария как Желтоводским, так и Унженским. Возобновил обитель на старом месте около 1620 года монах Авраамий, при нем же под стены монастыря переехала главная волжская ярмарка, благодаря которой монастырь разбогател и расцвел.

Большой торг на Волге завели сначала на Арском поле под Казанью — в XIV веке (хотя другие источники относят его к еще более ранним временам, началу XIII века). Растущее Московское государство, естественно, хотело, чтобы торговля шла в его пределах. И когда в 1523 году на Арском поле русские купцы подверглись нападению, Василий III пошел на Казань своим вторым походом и основал при впадении Суры в Волгу крепость Васильград, нынешний поселок Васильсурск, где постановил проводить ярмарку. Это было не очень удачное решение: положение на военном рубеже торговле не способствовало. В итоге ярмарка переместилась вверх по Волге, к Макарьевскому монастырю, и превратилась в огромное международное летнее торжище. В 1816 году после окончания торгов произошел пожар, уничтоживший все деревянные постройки, — уцелел лишь каменный корпус Гостиного ряда. Это стало поводом для давно назревавшего переноса: в следующем году ярмарка (которую первое время

После переезда торга в Нижний доход обители резко сократился. Монастырь ветшал, в 1868 году был и вовсе упразднен, но 15 лет спустя возобновлен как женский. Советская власть, закрыв его снова, разместила в нем сначала детский дом, в годы войны — эвакуационный госпиталь, а после отдала ветеринарному техникуму. Часть Макарьево попало в зону затопления при постройке Чебоксарской ГЭС, но монастырь признали историческим памятником и защитили дамбой от большой воды. В 1991 году его вернули Церкви. Снаружи он выглядит неприступной твердыней, упирающейся в Волгу, а внутри — тишина и спокойствие: храмы и корпуса утопают в яблочно-сливовых садах.

Летом из Нижнего Новгорода до монастыря можно за полтора часа добраться на новейшем судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», разработанном в Центральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева. «Валдай» — переработанный проект «Полесье», выпускавшийся ранее в Белоруссии: скоростной катер на 45 человек. Первое судно было спущено на воду в Чкаловске в 2017 году, два «Валдая» работали в Петербурге во время чемпионата мира по футболу — 2018. А сейчас, кроме Нижегородской области, они ходят в Югре: между Ханты-Мансийском и Сургутом.

Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове

Крупнейшее месторождение русских народных узоров

56.791, 44.505 Семенов, ул. Чкалова, 18, goldenhohloma.com; посещение цехов — только с экскурсией

Вообще-то хохломская роспись называется так по селу Хохлома (местные ставят ударение на первый слог), которое относится сегодня к Ковернинскому району области. Росписью с XVII века занимались не столько в самой Хохломе, где изделия в основном сбывались, сколько в окрестных деревнях, в том числе в соседней Скоробогатовской волости Костромской губернии. Позднее центр промысла сместился в Семенов: именно там теперь работает фабрика «Хохломская роспись», куда можно попасть на экскурсию и увидеть, как работают художники.

Во второй половине XIX века хохломские узоры, как и все русское народное, становится чрезвычайно популярным. Возросший спрос привел к появлению скупщиков, которым важно было количество, а не качество работы — оно вполне предсказуемо стало падать. Затем началась институционализация промысла: в 1916 году в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева (ХОД), которую возглавил Георгий Петрович Матвеев, большевик, ученик фотографа Карелина и протеже Горького. В 1931 году власти, собрав несколько товариществ и артелей вместе, создали объединение «Ложкосоюз» с отдельной артелью «Экспорт»: хохлома стала одним из источников валюты, на которую строили социалистическую индустрию. В 1950 году «Ложкосоюз» переименовали в «Хохломскую роспись», которая десять лет спустя получила статус фабрики: к тому времени производство достигло промышленных масштабов. Хотя до сих пор росписью в Семенове занимаются и отдельные, не фабричные художники.

Главный технологический секрет хохломы — именно в золочении. Первоначально в росписи использовали олово, позднее оно было заменено более дешевым алюминием. Деревянные заготовки сначала обрабатывают глиной, затем несколько раз олифой, потом наносят на них алюминиевый порошок, то есть лудят, так что те выглядят так, будто сделаны из металла. После этого художники работают по заготовкам либо верховым письмом, либо фоновым. Первое — когда наносится растительный рисунок по поверхности, второе — когда тщательно и тонко раскрашивается не рисунок, а фон (что сложнее). Потом на изделия наносят лак и отправляют в печь для обжига: именно благодаря этому выпеканию металлизированного дерева и получается золотой хохломской блеск. Обо всех тонкостях процесса рассказывают на экскурсии. При фабрике также открыты отдельный музейно-туристический центр «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», где воспроизведен быт зажиточного крестьянина-ремесленника, и выставочные залы, где можно поразиться фантазии местных мастеров.

Кроме фирменной хохломы, «Хохломская роспись» занимается и изготовлением матрешек с узнаваемой желто-красной росписью — но вообще на них специализируется отдельная фабрика «Семеновская роспись», которая пару лет назад обзавелась собственным Музеем матрешки и традиционной игрушки (ул. Чернышевского, 1а). Наконец, помимо фабричных музеев, в Семенове есть отличный Историко-художественный музей (ул. Ванеева, 5), который очень насыщенно рассказывает об истории города и края, о жизни местных старообрядцев и о народных промыслах, а это далеко не только росписи.

Озеро Светлояр

Самое мифотворческое озеро России

56.817, 45.095

В нижегородском Поветлужье много лесных озер, похожих на Светлояр, но только оно стало в прямом смысле слова легендарным: на его берегах будто бы стоит сокровенный град Китеж, который станет видимым только в конце времен.

Впервые рассказ о Китеже появился в рукописной «Книге глаголемой летописец», которую часто называют просто «Китежским летописцем» и датируют 1790-ми годами. Ее оставшийся неизвестным автор-старообрядец пытался создать впечатление, что написана она в середине XIII века. Мистификацию выдает много деталей, одна из них — упоминание Московского царства, которого в те времена быть не могло. Книга получила распространение в старообрядческом Заволжье, а Светлояр стал местом паломничества, о чем впервые публично рассказал в 1843 году в журнале «Москвитянин» нижегородский библиофил и библиотекарь Степан Меледин. Еще больше людей узнало о китежской легенде из романа «В лесах» (1871–1874) Павла Мельникова-Печерского: про невидимый град там говорится уже в первом абзаце. Легенда обрастала новыми деталями — в частности, о том, что Китеж ушел со всеми своими куполами на дно озера; временами будто бы даже можно услышать доносящийся из-под воды колокольный звон. Ни в «Китежском летописце», ни у Мельникова-Печерского, ни даже в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» не говорится о том, что город находится на дне: он просто невидим. У Меледина же и вовсе говорится о том, что Китеж скрыт под землей. Многое говорит о том, что священным первоначально считалось само озеро. Некоторые исследователи — например, Василий Комарович, автор книги «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд» (1936) — утверждают, что почитание Светлояра по происхождению языческое, марийское.

Сейчас к озеру приезжают далеко не только старообрядцы, наоборот: куда больше прихожан Русской православной церкви; немало и людей, чьи духовные поиски можно назвать синкретическими. Хватает здесь и обычных туристов, праздных и любопытных, так что на подъезде к водоему обустроили просторную парковку. Но если отвлечься от легенд, Светлояр — просто красивое озеро: глубокое и с очень чистой водой, а вокруг него приятно прогуляться по деревянному настилу.

Максимальная глубина Светлояра — более 30 метров, и по поводу происхождения озера было несколько разных версий, главные из которых — карстовая Карст — процессы, связанные с растворением водой горных пород и образованием в них пустот. и метеоритная. Сейчас наиболее убедительным считается предположение, что оно образовалось в результате тектонических процессов в сочетании с глубинным карстом. Поиски затонувшего города тоже велись: «Литературная газета» организовала в 1968–1970 годах специальную экспедицию. Никаких следов построек не нашлось, но обнаружилось множество поваленных деревьев. На одном кусочке древесины нашли следы обработки режущим инструментом — но этот фрагмент вполне мог попасть на дно, например, с лодки.

Стоящее рядом со Светлояром село Владимирское впервые упоминается в 1708 году под именем Люнда (так называется и река, на которой оно стоит). Главная его достопримечательность — небесного цвета деревянная Владимирская церковь. Храм был срублен в 1766 году, но современный облик приобрел после реконструкций первой половины XIX века. В здании бывшей земской школы работает краеведческий музей «Китеж», где довольно подробно рассказывается об истории села и озера. А в соседнем доме находится музейный отдел керамики «Град светлый», где в глиняных изделиях можно увидеть, как Светлояр продолжает порождать все новые мифы.

Усадьба Левашовых в Галибихе

Резные терема в глухих лесах на берегах Ветлуги

56.753, 45.628

Усадьба семьи Левашовых в деревне Галибихе Воскресенского района, стоящая над поймой реки Ветлуги, — единственный в своем роде ансамбль из пяти Так как один из них двойной, иногда их считают за четыре.деревянных теремов, украшенных нарядной резьбой. Самый старый из теремов был построен на рубеже 1830–40-х годов, когда Галибиха принадлежала отставному офицеру Николаю Васильевичу Левашову. В московском доме Левашовых на Новой Басманной его жена, Екатерина Гавриловна, держала литературный салон. Их гостями были Пушкин, Жуковский и Боратынский; в доме подолгу жил Чаадаев, а домашним учителем детей был молодой Белинский. Там же квартирантом поселился молодой инженер Андрей Дельвиг, двоюродный брат поэта, который в 1838 году женился на дочери Левашовых Эмилии. Николай Васильевич вознамерился отдать молодой семье Галибиху. Дельвиг решил укрепить берег Ветлуги ветлами Ветла — дерево семейства ивовых, которое высаживают у водоемов для укрепления берегов., спроектировал парк — и двухэтажный бревенчатый усадебный дом с резными наличниками. Но в это же время вышла замуж другая дочь Левашовых, Лидия, — за Николая Толстого, сына бывшего нижегородского вице-губернатора. Тогда Левашов-старший вдруг изменил свое решение и раздал зятьям другие деревни, а Галибиху оставил при себе, чем изрядно подпортил семейные отношения: Дельвиг с тех пор появлялся там редко, а Толстой поселился в глухой деревне Елдеж, стал практически образцовым ветлужским помещиком и оставил любопытные «Заволжские очерки».

В итоге после смерти Николая Левашова в 1844 году Галибиха досталась его сыну Валерию. Тот был помещиком прогрессивным и собрался было отпустить унаследованных крепостных на волю. Но, правда, одумался — понял, что его объявят сумасшедшим, а крестьянам волю не дадут все равно — и вместо этого продолжил строительство теремов по проекту Дельвига. Жена Валерия Николаевича, Ольга Степановна, была членом-учредителем русской секции Первого интернационала; на деньги Левашовых издавались журнал и газета «Народное дело». Их дети получили интересное образование: владели французским и немецким, но в свободное время бегали босыми с крестьянскими детьми. В результате трое сыновей Левашовых стали социалистами-революционерами и, по очень вероятной версии, держали в Галибихе подпольную типографию. После революции усадьба была национализирована: тут размещались школа, детский сад, сельсовет, в годы войны — детдом для детей из Мурманска и Ленинграда, потом больница, дом отдыха горьковского Дома ученых, турбаза. Пройдя через все эти метаморфозы, галибихские терема относительно неплохо сохранились, были включены в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье», и им теперь постепенно возвращают исторический облик. А в главном доме открыта экспозиция, рассказывающая о Левашовых и их потомках.

Главными помещиками нижегородского Поветлужья были Собакины, родственники Марфы Собакиной, третьей жены Ивана Грозного, прожившей в этом статусе очень недолго: 15 дней. В первой половине XVIII века Собакиным принадлежали огромные вотчины общей площадью в 1,6 тысячи квадратных километров — впрочем, малоурожайные, состоящие в основном из лесных угодий. Именно у них в 1831 году Николай Левашов купил значительную часть имения. Усадьба Собакиных находилась в селе Богородском, которое приходится проезжать по дороге в Галибиху. Больше всего из Собакиных на округу прославился премьер-майор Петр Александрович (1744–1821) — своим искренним самодурством. Он приезжал в свои владения из Москвы с кортежем из полусотни карет, и в Богородском устраивали по этому случаю иллюминацию и стреляли из пушек. Во время охоты зверей из чащоб по частокольным коридорам гнали прямо на собакинский двор, чтобы хозяин мог стрелять не утруждаясь, с балкона. Другой любимой забавой барина было улечься в алый бархатный гроб и слушать крестьянские причитания по себе — а потом пройтись тростью по спине тех, кто завывал не слишком усердно. При этом он помогал беднякам и устраивал для своих крепостных балы: с хмельным медом, брагой, сивухой и пряниками с орехами. Сегодня в Богородском восстанавливают Казанский храм (1816–1847), заложенный как раз при Петре Собакине. Церковная колокольня — самое высокое здание в округе, и на нее пускают как на смотровую площадку: можно подняться, чтобы посмотреть на бескрайние леса и петляющую Ветлугу.

Усадьба Беляева в Воскресенском

Народный краеведческий музей внутри деревянного особняка с росписями

56.8375, 45.439 Воскресенское, ул. Пушкина, 55, vkm-museum.nnov.muzkult.ru

В конце XIX века Поветлужье стало значительным лесопромышленным районом. Лес сплавляли плотами и белянами Беляны — огромные одноразовые корабли, которые собирали из лесоматериалов, предназначенных для продажи. Беляны не просмаливали, отсюда их название. . Их доводили до безлесых низовых городов на Волге, чаще всего до Царицына, а там разбирали и продавали все до последней щепки. Сергей Никанорович Беляев был одним из крупнейших местных лесопромышленников, и о том, какие деньги приносил ему сплав, можно судить по его нарядной усадьбе, стоящей в поселке Воскресенское, районном центре.

Беляев затеял решительное усадебное строительство в 1904–1905 годах: из южных районов губернии привез чернозем, разбил на нем парк, высадил липовую аллею, замостил ее мраморными плитами и возвел дом с хозяйственными пристройками. В этом особняке с мансардой соединились модерн и элементы народного зодчества: две башенки, терраса на крыше, массивные резные наличники. Дом был выстроен прямо на берегу Ветлуги, кабинет хозяина выходил окнами на пристань. Еще лучше она обозревалась с террасы, откуда Беляев мог руководить укладкой дерева в беляны с помощью рупора. Позднее Ветлуга изменила русло и отошла от дома; сейчас под обрывом лежат заливные луга. А на террасе устраивают чаепития с открытыми рыбными пирогами для посетителей Народного краеведческого музея, который разместился в особняке.

Внутри сохранилась оригинальная потолочная роспись с лесозаготовительными работами в качестве сюжетов. Экспозиция посвящена богатой истории Воскресенского, известного с 1614 года: от крестьянского быта до самодеятельного театра, который поставил свой первый спектакль в 1897 году. Одни из самых интересных экспонатов — сундуки с раскатской росписью (названа так по деревне Раскаты): их делали девушкам к свадьбам и в центре лицевой стороны обязательно рисовали растение — дерево или цветок, — символизирующее невесту.

У музея есть филиал на улице Ленина, 106, в бывшем доходном доме галибихинских Левашовых. В нем рассказывают о жизни Воскресенского в XX веке интерактивными экспозициями. Особенно интересны видеоматериалы из районных экспедиций: об обычае срубать на проводах парня в армию елочку, о жизни марийцев и их священных рощах, о больших плотах соймах, которыми сплавляли лес.

Керженский заповедник

Единственный заповедник в области: 47 тысяч гектаров леса

56.503, 44.804 Экоцентр: Рустай, ул. Октябрьская, 17, kerzhenskiy.ru

Керженские леса начали активно осваивать в конце XIX века: рубили деревья, позднее стали разрабатывать торфяные месторождения. Идея о том, что в окрестностях лесозаготовительного поселка Рустай на левом берегу Керженца надо делать заповедник, появилась в начале

Раньше через леса шла узкоколейка, но рельсы давно разобрали, сейчас на их месте песчаная дорога, по которой инспекторы попадают в отдаленные кордоны. Территория строго охраняется — на ней запрещены сбор ягод и грибов и прочая человеческая деятельность, — но не возбраняется прогуляться, самостоятельно или с экскурсией, по одной из трех экотроп. Первая тропа, «Вишенское болото», получила название по речке Вишне. Деревянный настил идет сначала поверх полного воды низинного болота, потом пересекает переходное с невысокими соснами и приводит к верховому. Тут хорошо оказаться весной, когда все вокруг цветет; но летом и осенью можно увидеть, сколько вокруг грибов и ягод: черники, голубики, брусники и разбросанной по мху клюквы. Вторая тропа называется «Пойма Керженца», и там совсем другая жизнь. Разметка ведет через хвойно-широколиственный лес, в котором можно увидеть бобровое поселение, бор-беломошник, пойменные озера, которые образовались из стариц Керженца, — и выйти к самому Керженцу, тихо текущему к Волге. Самая длинная тропа — «Заповедный лес» — знакомит с Вишней, различными типами лесов, пойменными озерами и Керженцем; там же можно увидеть дуб в три обхвата — и попробовать его обнять.

В Керженском заповеднике занимаются реинтродукцией лесного северного оленя. Он населял территорию области веками, и еще в начале XX века насчитывалось около сотни особей, но последние олени были уничтожены в революционную зиму 1917–1918 годов. Новых оленей завезли из московского зоопарка в 2014 году. Теперь их разводят в маточном отделении питомника внутри заповедной территории, на кордоне Черноречье, куда посторонним вход воспрещен. Но рядом с экоцентром есть демонстрационный вольер, где можно, если повезет, встретить оленя Игната с семьей. А в самом экоцентре можно увидеть все рога, которые Игнат сбросил за время жизни в Рустае, и убедиться, что они у самцов год от года становятся больше. Заодно там можно узнать о прочей животной жизни заповедника, среди обитателей которого отмечены краснокнижные выхухоль, беркут, скопа, змееяд, аполлон, мнемозина и восковик-отшельник. Главная особенность экспозиции — в ней нет ни одного чучела, все модели зверей и птиц сделаны из дерева. А в аквариуме плавают местные караси из лесных озер.

Музейный квартал в Городце

История города ремесленников, рассказанная в нескольких занимательных коллекциях

56.6433, 43.4686 музейныйквартал.рф

Городец — самый древний город Нижегородской области. Местные краеведы считают, что он основан Юрием Долгоруким, но большинство историков

Через квартал, на улице Ленина, бывшей Купеческой, — еще четыре музея. С Детского музея (ул. Ленина, 12), открытого в 2004-м как филиал краеведческого, начал расти Музейный квартал; его экспозиции посвящены в основном игрушкам: народным (глиняным, соломенным, деревянным, тряпичным), дореволюционным и советским. В музее «Городецкий пряник» (ул. Ленина, 2) рассказывают об истории этого пряного десерта, который еще в XVIII веке производили тысячами пудов для продажи по всей России. Но все же самые интересные музеи квартала — более классические: краеведческий и «Городец на Волге». Экспозиция краеведческого музея (ул. Ленина, 11) посвящена православным святыням и старообрядцам, жизни купечества и ремесленников. Главные экспонаты — это прекрасные образцы городецкой росписи конца XIX — первой половины XX века, а также два резных многофигурных шкафа, сделанных местным мастером Григорием Евдокимовичем Токаревым-Казариным. Один шкаф благодаря сюжетам называют «историческим», второй — «апокалиптическим». В стоящем рядом музее «Городец на Волге» (ул. Ленина, 9) особого внимания заслуживают залы, посвященные местному судостроению и строительству Горьковской ГЭС. Там же можно посмотреть на модель парохода, изготовленную баржевым мастером Семеном Чечериным и установленную им на карнизе собственного дома в деревне Щекино.

Прямо на берегу Волги — с видом на город Заволжье и плотину Горьковской ГЭС — стоит «Город мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, 1), выставочно-торговый комплекс из нескольких теремов, богато украшенных городецкой глухой резьбой. В нем можно увидеть, как делают жбанниковские свистульки, как появляются узоры и фигуры городецкой росписи, как работают с деревом и с золотной вышивкой, и поучаствовать в мастер-классах. Это довольно познавательные, но чисто туристические развлечения, рассчитанные в основном на пассажиров круизных теплоходов, которые причаливают к соседней пристани.

Родина городецкой росписи не Городец, а села, которые стоят недалеко от него по реке Узоле: Хлебаиха, Курцево, Репино, Савино, Косково. Начиналась она с донцев прялок, которые сначала украшали инкрустацией: фигурками-вставками из мореного дуба. Затем донца стали расписывать — это произошло после того, как в Курцево приехал расписывать церковь городецкий иконописец Николай Огуречников. Современная роспись берет начало с артели «Стахановец», которую основал в Курцево в 1951 году Аристарх Коновалов, художник и внук художника, савинского мастера Сергея Крюкова. В 1960 году она была преобразована в фабрику «Городецкая роспись» и теперь находится в Городце (ул. Набережная, 61). Туда можно попасть с экскурсией и посмотреть, как работают художники. При фабрике есть музей росписи, где представлены работы в том числе и старых мастеров.

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске

Дом, где родился и жил прославленный летчик

56.7647, 43.266 Чкаловск, ул. Чкалова, 5, vchkalov.ru

Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 году в селе Василёво, бывшей Василёвой Слободе, на берегу Волги. В 1919 году, когда он работал кочегаром на пароходе «Баян», над ним пролетел гидросамолет, и он понял, что не хочет больше ходить по воде, а хочет летать. Летчиком он стал отважным и смелым, совершавшим рискованные полеты, за которые его обвиняли в воздушном лихачестве и однажды даже уволили из армии. Основной его работой стало испытание новых самолетов. Такими испытаниями были и рекордные беспосадочные перелеты на АНТ-25 из Москвы на остров Удд в Сахалинском заливе (ныне остров Чкалова) и в США через Северный полюс. Испытанием был и последний полет 15 декабря 1938 года на новейшем истребителе И-180, который закончился гибелью пилота. После смерти Чкалова в построенном его отцом доме, где он родился и где

Бо́льшая часть Чкаловска попала в зону затопления Горьковской ГЭС, но дом летчика перенесли на более высокое место, туда, где он стоит и сейчас. В нем сохранилась подлинная обстановка и старательно оберегаются сотни чкаловских вещей. Среди них санки, на которых Чкалов катался в детстве; лото, в которое он любил играть; кровать с байковым одеялом, на которой он спал; пробковый шлем, который был на нем во время первого полета; копейка, которую он обнаружил в кармане брюк, когда приземлился в Америке; галета, которую летчики не съели во время трансполярного перелета и подарили американскому механику Роберту Лоу; и даже одежда, которая была на Чкалове во время гибели. Рядом с домом в 1957 году построили ангар, в котором хранится тот самый чкаловский АНТ-25, а также автомобиль Packard и личный самолет У-2, подаренные летчику правительством за полет в Америку. С другой стороны — истребители И-16 и И-17, которые Чкалов испытывал.

Напротив дома-музея стоит Дом культуры имени Чкалова, монументальное трехэтажное здание с башней и шпилем, увенчанным звездой. Его постановили построить в 1938-м и закончили в 1940-м. В нем сейчас расположен несколько сумбурный Музей скоростей. Он и про историю Василёвой Слободы до и после затопления волнами водохранилища, и про скорость вообще — но больше всего интересен экспозицией, посвященной Ростиславу Алексееву, разработчику судов на подводных крыльях и экранопланов. О его работах подробно рассказывают стенды в нижегородских Музее истории завода «Красное Сормово» и Музее речного флота, но здесь внимание сосредоточено именно на личности конструктора, а еще собрана самая полная коллекция макетов экранопланов из возможных — их испытывали на Горьковском водохранилище.

Дорога из Нижнего Новгорода в Чкаловск после Заволжья ведет берегом водохранилища, открывая отличный вид на плотину Нижегородской (Горьковской) ГЭС, построенной в 1948–1962 годах. В гидроузел входит шесть земляных плотин, одна водосливная и три дамбы — общей протяженностью 18,6 километра, что делает эту гидроэлектростанцию самой длинной в России.

Усадьба Худякова в Балахне

Часть городского музея в купеческом особняке с видом на Волгу

56.4876, 43.6195 Балахна, ул. Карла Маркса, 32, bmihk.ru

Впервые упомянутая в документах в 1536 году Балахна была городом соледобытчиков (остатки соляных колодцев можно найти в городе и сейчас) и судостроителей, сейчас же главное предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Волга». По распространенной версии, балахнинским солеваром по происхождению был Кузьма Минин — о чем напоминает целый культурно-досуговый «Дом Москвы», подаренный столицей городу в 2008 году в качестве запоздалой благодарности за освобождение от поляков (такие жесты очень любил Юрий Михайлович Лужков); там местный музей разместил экспозицию, посвященную ополчению 1611–1612 годов. Трехэтажный неоренессансный дом городского головы Александра Плотникова — главное здание Балахнинского музейного историко-художественного комплекса — сейчас находится на реставрации, и когда она закончится, то, проезжая Балахну, надо будет заворачивать туда, а пока на той же набережной улице Карла Маркса можно посетить особняк Худякова.

Эту усадьбу на берегу Волги — двухэтажный дом с флигелем, куда была вынесена кухня, каменные ворота, деревянная конюшня, сад — построил в

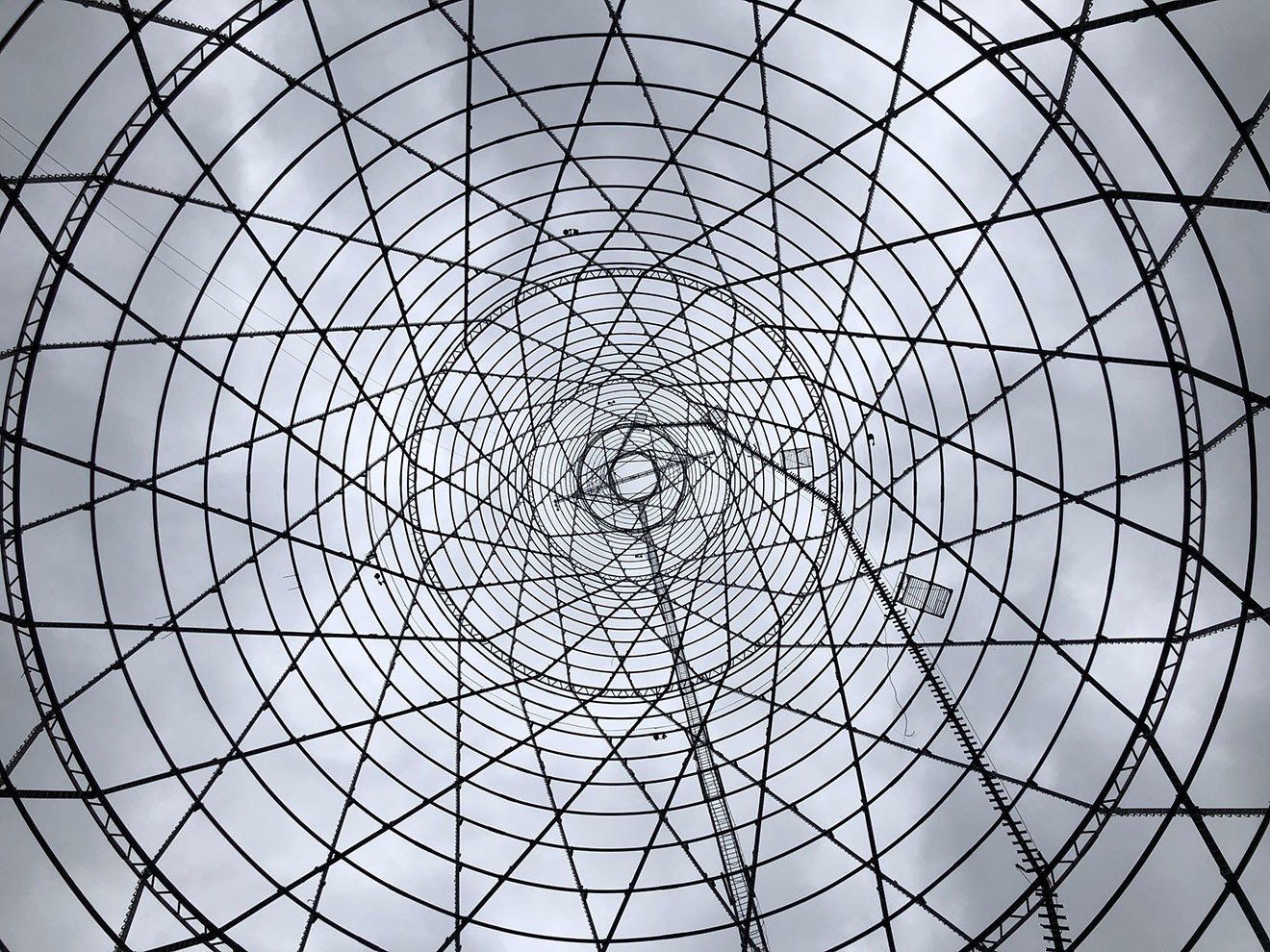

Шуховская башня на Оке

Единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП

56.193, 43.543

Гиперболоидная башня — прочная конструкция и при этом много материала для постройки не требует. Такие конструкции можно делать очень высокими: из-за своего ажурного устройства (а следовательно, малой парусности) им не страшна ветровая нагрузка. Самую первую гиперболоидную башню в мире инженер Владимир Шухов представил в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. Ее купил промышленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов, и она сохранилась в его бывшем имении Полибино в Липецкой области. А недалеко от Дзержинска стоит 128-метровая шуховская башня, которая использовалась как опора высоковольтной линии электропередачи. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Высотных многосекционных башен Шухова в мире осталось только две: телебашня на Шаболовке в Москве и эта опора ЛЭП на берегу Оки. Первоначально шуховских гиперболоидных опор для линии, ведущей от Нижегородской ГРЭС, между Дзержинском и Богородском было три пары: высотой 20, 68 и 128 метров. Когда маршрут транспортировки электричества изменили, две меньшие пары разобрали на металлолом, но самые высокие поставили под охрану. Несмотря на это, одна из них была в 2005 году незаконно разобрана — и тоже превращена в лом. Начали было разбирать и последнюю: украли 16 стальных балок-профилей нижней секции и два кольца основания. Но ее спасло вмешательство общественности и меценатов. «Россети» башню основательно отремонтировали, а недавно на ней установили 23 тысячи светодиодов, так что теперь ее видно издалека даже ночью.

В Нижегородской области есть еще одна шуховская башня — водонапорная, односекционная: она стоит в Выксе, на территории металлургического завода. А в центре Выксы, на Красной площади, стоит оммаж Шухову — инсталляция «Pro.Елка» архитектора Петра Виноградова; это дерево из гиперболоидных башен появилось в 2014 году во время фестиваля «Арт-Овраг».

Исторический музей в Павлове

Кремль, мавзолей и самолеты из ножей — и блоха, которая сама себя подковывает

55.9673, 43.065 Павлово, ул. Красноармейская, 6, павлово-музей.рф

Стоящее на Оке Павлово, сейчас больше всего известное своими автобусами-«пазиками», уже несколько веков специализируется на металлообработке: сначала кустарной, потом промышленной. Промысел принес зримый достаток — центр города (а до 1919 года он был селом) застроен красивыми каменными особняками купцов и крестьян-ремесленников. В одном из них, эклектичном доме купца Василия Гомулина, краснокирпичном с белыми пилястрами, сейчас находится исторический музей, где собрана богатая коллекция произведений павловских (и не только павловских) мастеров.

Павлово, в прошлом торговое село Горбатовского уезда, благодаря своему выгодному торговому положению на крупной реке стало центром стихийно возникшего промышленного кластера. В Павловский сталеслесарный, или кустарный, район входило 146 сел и деревень Горбатовского уезда, а также двух уездов соседней Владимирской губернии, Муромского и Гороховецкого. Здесь делали замки, бритвы, столовые и складные ножи, вилки, ножницы и медицинские инструменты. В историческом музее можно увидеть все их разнообразие. Но больше всего внимания привлекают причудливые произведения местных умельцев, сделанные из миниатюрных складных ножей, одновременно впечатляющие и абсолютно бесполезные. Мавзолей Ленина из 97 ножей, кремлевская башня из 143 ножей, герб СССР из 119 ножей, макеты «Достижения науки и техники» (с фрагментом Московского Кремля) из 43 ножей и «Первый в мире полет человека в космос» из 24. Из ножей сделаны самолеты, автомобили, кони и петухи. Но есть и рекордный единичный нож в виде свиньи, в которую встроено 100 предметов: лезвия, шило, штопор, ножницы, штопор, отвертки и так далее. Есть и миниатюры, которые надо рассматривать через лупу: кованая роза, приставшая микроскопической крошкой к спичечной головке, и блоха, которая сама себе кует на наковаленке подкову.

Из окон музея открывается вид на Оку и понтонный мост, соединяющий Павлово с соседним поселком Тумботино, где до сих пор выпускают медицинские инструменты — более 5000 наименований. А то, что не поместилось в основном здании, показывают в отдельном Музее ножа (пер. Луначарского, 8а), который открылся в 2019 году. Там, в частности, можно увидеть, как в Павлово и окрестности постепенно возвращается кустарное производство со специализацией на дорогих подарочных ножах и кинжалах.

Цитрусовый питомник в Павлове

Место, где разводят особые павловские лимоны

55.2985, 45.677 Павлово, ул. Есенина, 11, +7 920 040 16 17, pavlovopitomnik.ru

Павлово — единственный город в России, который может похвастаться своим собственным сортом такого нероссийского фрукта, как лимон. Вывели его около ста (по другим сведениям, гораздо больше) лет назад, а в 2005 году на Базарной площади Павлова ему даже установили памятник: кованое деревце с золотистыми плодами.

Считается, что первые черенки лимонов привез в Павлово из Османской империи в 1860 году купец Иван Карачистов. Он торговал местными замками, поставлял их на экспорт и бывал в Константинополе. Карачистов передал саженцы своему родственнику Е. Д. Елагину, а от него лимоны разошлись по домам Павлова, Богородска и Нижнего. Сведения эти полулегендарны, но точно известно, что в 1935 году Наркомзем СССР создал в городе промышленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона, то есть в то время это уже был отдельный сорт. Тогда же произвели учет лимонных деревьев в домах горожан — их оказалось 2840. В государственных оранжереях на следующий год было 2100 лимонов-маточников, а к 1941 году их количество довели до 36 тысяч. Еще около 50 тысяч черенков было «высажено на укоренение», как писал в своей книге «Павловский лимон» цитрусовод Иван Елисеев. Выращивали все это богатство для того, чтобы в домах граждан и на производстве был здоровый микроклимат и свои собственные, советские лимоны — саженцы рассылались по всей стране. Но во время войны павловский лимонарий был закрыт — недоставало топлива, стекла для ремонта и рабочей силы, — а послевоенное целенаправленное разведение продолжилось в Горьком и Богородске. В Павлове лимоны продолжали выращивать в домах (некоторые лимоноводы — до 250 плодов в год), а уже в наше время их снова начали системно разводить в «Павловском питомнике» Ирина и Иван Козюлины — и тоже рассылают саженцы по всей стране. Кроме лимонов, они выращивают и другие цитрусовые: кумкваты, лаймы, клементины, грейпфруты, помело, — и цитроны, которые в Павлове называют за бугристую форму шишканами. Экскурсии по своим теплицам они не проводят, но попасть к ним в гости довольно просто: надо только позвонить.

Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь

Красивое карстовое озеро с монастырем на одном из островов

55.991, 43.294

Тосканкой сначала неофициально, а теперь даже и на картах называют большое усеянное островами Ворсменское озеро. Оно находится в небольшом городе Ворсме, одном из нижегородских центров металлообработки: здесь работают завод медицинских инструментов и несколько полукустарных мастерских, делающих ножи ручной работы. Озеро — карстовое, через него протекает река Кишма, участок которой после выхода из озера и до впадения в Оку назывался Ворсмой. Плотина превратила Тосканку в водохранилище и присоединила к нему ряд отдельных озер. В 2012 году плотину прорвало и вода ушла, но сейчас ее уровень восстановлен. На одном из островов находится Троицкий Островоезерский монастырь, который хорошо просматривается при подъезде к Ворсме и из самого города и как доминанта придает озерно-лесной панораме завершенный вид.

Название Тосканка местные жители возводят к легенде: будто бы так озеро прозвали некие итальянцы, нашедшие сходство здешних пейзажей с тосканскими. В Ворсме даже каждый июль проводят фестиваль «Русская Тоскания» (тоскания.рф), во время которого по водной глади снуют десятки лодок, раскрашенных под хохлому или превращенных в ладьи или даже в русскую печь. На самом деле, сходство с Тосканой тут может найти только человек, который в ней никогда не был: здесь красиво, но совсем не по-итальянски — леса, равнинный простор, малоэтажный среднероссийский городок по берегам.

Другая версия гласит, что название идет от глагола «таскать»: когда строилась обитель, материалы приходилось перевозить по воде на остров. Троицкий Островоезерский монастырь был основан во второй четверти XVII века, когда Ворсмой владел князь Иван Черкасский, и впоследствии находился у Черкасских под покровительством. Ансамбль обители сложился в

Кабацкий пруд в Богородске

Водоем как памятник кожевенному производству

56.1, 43.515

Первое упоминание о Богородске, тогда селе Богородском, относится к 1561 году, хотя в местном краеведении устоялась версия, что село основали беженцы из разоренного Иваном Грозным в 1570 году Новгорода. Название оно получило от храма Рождества Богородицы, стоявшего на берегу пруда, вокруг которого поселение и возникло. Тот, в свою очередь, был назван Кабацким — по цареву кабаку, стоявшему неподалеку. Во второй половине XIX века берега его застраиваются домами кожевников, и в результате сложился гармоничный и ритмичный ансамбль: краснокирпичные и деревянные усадьбы выстроились в стройную набережную, как если бы перед ними был не сравнительно небольшой пруд, а значительное озеро.

Богородское, как и вся соседняя приокская округа, разбогатело на промыслах и торговле, потому что земли здесь не отличаются хорошим плодородием. Специализацией села было кожевенное производство, для которого необходима вода, поэтому здесь довольно много прудов, а Кабацкий — самый большой из них. Во второй половине XIX века в Богородском случился настоящий кожевенный бум, и именно тогда Болотную улицу, ныне Брагина, обходящую водоем полукругом, застроили богатыми усадьбами, которые состояли не только из жилых домов, но и из небольших заводов и складов на заднем дворе. На берегу кожи мыли и строгали — пруд загрязнялся. Но в советское время, когда производство перенесли на кожевенные заводы и галантерейные фабрики, его вычистили. В 1936 году спустили, вычерпали скопившийся ил, выровняли дно, обложили берега дерном и наполнили родниковой водой. Закончили работы за два года — заодно взорвали Рождественский храм, но усадьбы кожевников сохранили. Летом в пруду даже купались, зимой катались на коньках — это был городской каток. На рубеже 1960–1970-х сделали аналог кабака: поставили на сваях над водой бар-поплавок, но просуществовал он недолго. Сейчас территорию вокруг пруда реконструируют, чтобы вернуть ей функцию городского центра.

Центр развития гончарного искусства в Богородске

Немузеефицированный музей керамики

56.104, 43.518 Богородск, ул. Ленина, 222

Село Богородское, которое потом стало городом Богородском, было центром не только кожевенного производства, но и гончарного, причем с самых ранних времен своего существования. Расцвет промысла пришелся на конец XIX — начало XX века, когда товар богородских горшечников расходился по всей Нижегородской губернии и за ее пределами. Но постепенно гончарные дела стали угасать, и в 1980-х годах в городе работало всего два мастера. Возрождение началось в 1990-х с мастерской «Горшеня». В 2000 году был открыт Центр развития гончарного искусства, а в 2004-м при нем появился Музей керамики.

В Центре находятся мастерские, в которых местные гончары работают в разных техниках: от чернолощеной керамики и японского стиля раку до глиняных игрушек и керамики с кристаллической глазурью. Там же занимаются кружки и устраиваются мастер-классы для детей и взрослых. А перед входом стоят веселые разноцветные керамические скульптуры: зайцы, мухоморы, богородцы верхом на глиняных сосудах. В Музее керамики, который находится в смежных помещениях, собраны сотни работ мастеров со всей России и сопредельных стран. Пополняется коллекция дарами, а также благодаря ежегодному фестивалю «Город гончаров»: лучшие его работы выкупаются администрацией Богородского района. В одном из залов можно увидеть то, что делали здешние гончары в прошлом, фотографии старого Богородска и образцы работ богородских кожевников. И трудно сказать, к Центру ли относится эта экспозиция или уже к Богородскому историческому музею, который находится в том же здании.

Оранский монастырь

Отшельническая лесная обитель с мемориалом военнопленным

55.896, 43.716 Оранки, ул. Почтовая, 2, оранкимон.рф

Оранский монастырь стоит в глухом, почти потаенном месте: когда подъезжаешь к нему со стороны Богородска, его купола и кресты сияют островком посреди обширного лесного моря. До революции это была одна из самых богатых и почитаемых обителей Нижегородской губернии, но в советское время она превратилась из места добровольного отшельничества в место принудительного заточения.

Пустынь на Славенской горе в местности под названием Орано-поле То есть вспаханное, обработанное; от старославянского «орати» — «пахать». заложил в 1634 году нижегородский дворянин Петр Глядков, отставной стрелецкий голова, у которого было имение в селе Бочеево неподалеку. Тяжело заболев, он попросил сделать список с иконы Владимирской Богоматери. Через несколько лет после избавления от недуга ему приснилось, что он должен поставить для нее церковь на горе, и сам срубил храм. Из пустыни вырос богатый монастырь, чему немало поспособствовало особое почитание иконы Оранской Богоматери после эпидемии чумы 1771 года (ее тогда временно перенесли в Нижний). К началу XX века это была цветущая обитель с большим Владимирским собором, несколькими храмами, шестью братскими корпусами и успешным хозяйством. Советская власть с монастырем обошлась сурово. В 1918 году был расстрелян его настоятель архимандрит Августин; из двухсот насельников к 1928 году, когда монастырь окончательно закрыли, осталось двадцать.

В соборах и корпусах в разное время размещались дом престарелых, народный университет, колония для детей раскулаченных, мужская исправительная колония. А во время войны был устроен лагерь для военнопленных «Оранки-74», где содержались не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны, испанцы, французы и бельгийцы. Немцы были в основном высокопоставленными: так, почти в полном составе в монастыре оказался штаб 6-й армии вермахта, уничтоженной под Сталинградом. Условия содержания были щадящими: пленные устраивали концерты и спектакли, им читали лекции, а в лагерь часто приезжали агитаторы из Коминтерна. Неподалеку от монастыря был еще один лагерь, меньшего размера; всего в Оранках жило около 12 тысяч пленных. На окраине одного из ближних лесов, там, где хоронили умерших пленных, теперь мемориал с памятниками на разных языках. А монастырь, который после войны успел побывать и воспитательно-трудовой колонией для несовершеннолетних, и мужским ЛТП ЛТП — Лечебно-трудовой профилакторий, и исправительно-трудовой колонией для женщин, сейчас активно восстанавливается и приводит в порядок разрушенное.