Всемирная история денег в 9 монетах

Дарик и сигл

Персидская империя, конец VI века до н. э.

Никто не знает, кто именно и когда впервые изобрел деньги. Артефакты, выполнявшие одну или несколько функций денег: универсальный эквивалент, платежное средство, средство накопления, — существовали почти с самого начала человеческой истории. Первые монеты, как считается, стал чеканить в VII–VI веках до н. э. Алиатт, царь Лидии (нынешняя Западная Турция). Вскоре Кир Великий, основатель Персидской империи, покорил Лидию (ее последним независимым правителем был сын Алиатта — знаменитый Крёз) — и положил начало распространению этого остроумного изобретения по всем своим обширным владениям.

К концу VI века до н. э., при Дарии I, в Персидской империи уже сформировалась полноценная денежная система. Она включала серебряные сиглы (около 5,5 грамма; библейский «сикль», или «шекель», — слово того же корня) и золотые дарики (около 8,5 грамма). Дарий постановил, что дарик должен равняться 20 сиглам, то есть система была основана на биметаллическом стандарте — твердом отношении цен двух металлов. Таким образом, отношение цен золота и серебра составляло около 1:13 (в дальнейшем золото очень медленно дорожало — к XIX веку отношение достигло 1:15,5).

Греки обычно называли персидские дарики и сиглы «лучниками», поскольку на них чеканили изображение воина с луком. В IV веке до н. э. персы подкупили афинян и фиванцев, чтобы те напали на Спарту и вынудили войско спартанского царя Агесилая уйти из Персии. Согласно Плутарху, Агесилай в ответ на это сострил, что персидский царь изгоняет его с помощью десяти тысяч лучников Плутарх, «Агесилай» (XV)..

Конкуренцию сиглам, в том числе внутри Персидской империи, составляли греческие серебряные монеты — драхмы. А вот золотых монет греки почти не чеканили. Когда же наконец Филипп Македонский, отец Александра Великого, стал чеканить собственную золотую монету, греки прозвали ее «Филиппов дарик».

Дарики охотно принимали повсюду — от Греции до Индии, и их иногда называют первой международной резервной валютой. Чеканка дариков прекратилась с разгромом Персидской империи Александром Македонским. Впрочем, его новая золотая монета, статер («вес»), по размеру, весу и чистоте была подражанием дарику.

Солид

Римская империя, IV век н. э.

Римская денежная система, особенно в период Поздней империи, была очень сложной: золотые, серебряные и медные монеты, общеимперские и местные, монеты разных императоров и узурпаторов, признаваемые одними и не признаваемые другими… Особенно запутанной ситуация стала после так называемого кризиса III века — периода непрестанных войн и распада державы. Императору Диоклетиану (правил с 284 по 305 год) ради восстановления единства и порядка пришлось провести реформы, которые изменили империю почти до неузнаваемости. Одна из них — введение новой общеимперской золотой монеты, солида. В широкое обращение монета вошла уже при преемниках Диоклетиана, прежде всего при Константине Великом, и ныне солид ассоциируется преимущественно с его именем.

Константинов солид весил около 4,5 грамма и чеканился из чистейшего золота. Его повсеместное распространение и устойчивость помогли более или менее стабилизировать цены в империи, а с ними и государственные финансы. Само название solidus (лат. «цельный» — от этого же слова происходят «солидный» и «солидарность») должно было подчеркивать его надежность.

Золото, из которого чеканили солиды, добывали в восточной части Римской империи. С ее окончательным распадом в V веке золотые монеты на Западе почти перевелись. Варварским королевствам и империи Карла Великого пришлось довольствоваться серебряными деньгами. На Востоке, в Византии, чеканка солидов продолжалась — там они назывались номисмами (греч. νόμισμα — «монеты», «валюта»). В следующие пять веков номисмы (на Западе их называли безанты — от названия Византии) были главной валютой Средиземноморья. Именно в подражание им арабы с конца VII века стали чеканить золотые динары.

С XI века византийские императоры, погрязшие в разорительных войнах, стали уменьшать золотое содержание номисмы. В результате уже в XIII веке она обесценилась настолько, что итальянским городам-государствам, процветающим благодаря средиземноморской торговле, пришлось налаживать выпуск собственных стабильных золотых монет — флоринов и дукатов.

От латинского названия солида произошли обозначения нескольких более поздних денежных единиц, в том числе французских солей (они же су) и итальянских сольдо. Кроме того, в старофранцузском языке словом «сальдо», производным от «солида», стали называть баланс платежей, а также плату наемным воинам — солдатам.

Флорин и дукат

Флорентийская и Венецианская республики, XIII век

С распадом Римской империи приток золота в Западную Европу сильно уменьшился. Чеканка золотых монет не прекращалась, но их тиражи были столь мизерными, а цена столь высокой, что в торговле они были практически бесполезны. Европейское денежное обращение всецело полагалось на серебро. Однако к середине XIII века в Италии торговля выросла настолько, что купцам приходилось оперировать огромными массами серебра, и их хранение и транспортировка превратились в серьезное затруднение. При этом золота у итальянских купцов благодаря восточной торговле стало сравнительно много. Сложность была лишь в том, что богатейшие итальянские города находились в зависимости от Священной Римской империи Священная Римская империя — надгосударственный союз итальянских, немецких, балканских, франкских и западно-славянских государств и народов, основанный в 962 году и рассматривавшийся как прямое продолжение античной Римской империи (западная часть которой распалась в V веке) и Франкской империи Карла Великого., власти которой не желали делиться с ними монополией на чеканку монеты.

Однако в 1250 году Флоренция в результате очередного восстания перестала подчиняться императору. Уже в 1252 году там стали чеканить флорин — первую массовую европейскую золотую монету со времен солида Константина Великого.

Флорин содержал около 3,5 грамма почти химически чистого золота и заменял лиру серебра (это мера веса — итальянский фунт, около 329 граммов). В 1284 году собственную золотую монету по образцу флорина стала чеканить Венеция. За нею закрепилось название дукат («герцогская монета» или «монета дожа»). Флорины распространялись по Европе главным образом благодаря займам, которые флорентийские банкиры (семейства Скали, Барди, Перуцци, а с XV века — Медичи) предоставляли европейским аристократам и королям, а дукаты — благодаря венецианской торговле в Средиземноморье. В результате север Европы при чеканке своих денег ориентировался скорее на флорентийскую монету, а юг и Ближний Восток — скорее на венецианскую, хотя в сущности разницы между ними не было.

В течение XIV века в Германии и Нидерландах по образцу флорина стали чеканить гульдены (от gulden — «золотой»), а английские и венгерские подражания флорину даже сохранили то же название (к нему восходит и название современной венгерской валюты — форинт). В Османской империи, которая была крупнейшим торговым партнером Венеции, в XV веке стали чеканить султани — подражание дукату.

Выпуск флорентийских флоринов прекратился в XVI веке, а венецианский дукат продержался аж до 1797 года, когда Наполеон уничтожил Венецианскую республику. Самое впечатляющее в истории дуката — то, что в конце XVIII века он имел то же золотое содержание и тот же внешний вид, что и при своем появлении в XIII веке. Его не поколебали никакие экономические и политические потрясения этих пяти бурных столетий, и именно относительно него, как бесспорного эталона, замерялись курсы других валют Европы и Средиземноморья. Таким образом, можно утверждать, что венецианский дукат был самой стабильной валютой в мировой истории.

Песо

Испания, XV век

Когда в 1498 году европейцы в лице Васко да Гамы открыли прямой морской путь в Индию, они рассчитывали на выгодную торговлю, но обнаружили, что им нечего предложить восточным купцам. Европа тогда была задворками мировой экономики и не производила ничего, что заинтересовало бы индийцев.

Примерно в то же время испанские конкистадоры покоряли Мексику и Перу. К середине XVI века на территории нынешней Боливии они обнаружили несколько огромных месторождений серебра, в том числе знаменитую Потоси, или Серро-Рико («Богатую гору»), почти целиком состоящую из серебряной руды. Серебро пользовалось на Востоке неизменным спросом, и именно оно потекло туда с Запада в обмен на шелк и пряности.

На монетных дворах, построенных прямо при рудниках, испанцы чеканили песо (исп. pesos de ocho, буквально «песо-восьмерик»: 1 песо меняли на 8 реалов) — крупные серебряные монеты по образцу немецкого талера (вес — 28–29 граммов, чистота — около 80 %). Из Нового Света песо расходились по миру двумя огромными потоками: первый — через Атлантический океан в Севилью и оттуда по всей Европе и Средиземноморью, а также в Индию по пути, проложенному Васко да Гамой; второй — через Тихий океан в Китай и на острова Малайского архипелага. На втором маршруте главным перевалочным пунктом стала Манила на Филиппинах, основанная испанцами в 1571 году — именно с этого момента потоки серебра опоясали весь земной шар и торговля стала в полном смысле глобальной.

Уже к концу XVI века испанские песо-восьмерики, отчеканенные в Мексике и Перу, стали самой распространенной серебряной монетой в мире. Ими расплачивались повсюду — от Ямайки до Явы и от Архангельска до мыса Доброй Надежды. Это была первая поистине мировая валюта. В этом статусе она продержалась до конца XVIII века.

Монета имела множество названий на разных языках. Например,

Гинея

Англия, XVII век

В 1660 году завершился единственный в истории Англии эксперимент с республиканским правлением: после двух десятилетий гражданских войн и политического хаоса в страну вернулся король. Это был Карл II Стюарт, сын Карла I, казненного в 1649 году. Новый монарх спешил стереть всякую память о том времени, когда страной правили убийцы его отца. В частности, ему не терпелось вытеснить из обращения начеканенные ими деньги и заменить их новыми, со своим изображением. Проблема была в том, что Королевский монетный двор постоянно испытывал дефицит сырья. Собственные природные запасы серебра в Англии были невелики, и добывать его было нерентабельно, поскольку рынок был наводнен дешевым серебром из испанских колоний в Америке. Собственных золотых месторождений в Англии не было вовсе. То есть, чтобы чеканить монеты, надо было либо покупать металлы за границей, либо выкупать старые монеты у собственного населения.

Вскоре после воцарения Карл учредил Компанию королевских предпринимателей, торгующих с Африкой. Она быстро развернулась в Гвинее — регионе на западе Африки, откуда европейцы вывозили рабов, слоновую кость и золото. Из гвинейского золота Карл стал чеканить новую монету, прозванную гинея (guinea).

История английских денег второй половины XVII — начала XVIII века — это главным образом история борьбы за сохранение биметаллического стандарта, то есть денежной системы, основанной на твердом отношении золота к серебру. В Амстердаме, тогдашнем мировом центре валютных операций и торговли драгоценными металлами, одна весовая единица золота приравнивалась к 15 единицам серебра. В Англии же золото ценилось выше — не менее 15,5 единицы. Дело было главным образом в том, что в обращении находилось огромное количество старых серебряных монет грубой ручной чеканки (многие из них были выпущены 40, 50, а то и 100 лет назад), изношенных и обрезанных по краям, а также фальшивок. Серебряным деньгам никто не доверял, тогда как гинеи, сравнительно редкие и хорошо защищенные от подделки (их чеканили машинным способом), пользовались всеобщим доверием и потому ходили с премией к номинальной цене.

Гинея имела номинал в 1 фунт стерлингов Фунт стерлингов — английская денежная единица, первоначально (около XI века) — буквально фунт (чуть больше 450 граммов) мелких серебряных монеток, называемых стерлингами. При Карле II фактически содержал лишь около 120 граммов серебра (фунт равнялся 20 шиллингам, в каждой монете было примерно 6 граммов). (20 серебряных шиллингов), но фактически за нее никогда не давали меньше 21 шиллинга. Это означало, что, если сплавить серебряные деньги в слитки, вывезти их в Амстердам и продать там на вес, можно получить прибыль в пять процентов минус производственные и транспортные издержки (серебро в качестве товара было дороже, чем в качестве английских монет). К 1690-м годам курс гинеи достиг 30 шиллингов. Прибыль от вывоза серебра из Англии выросла настолько, что серебряные деньги, вышедшие с Королевского монетного двора в Тауэре, часто не успевали остыть, прежде чем их сплавляли, чтобы отправить в Амстердам.

Очередной попыткой спасти английский биметаллизм стала Великая перечеканка 1696 года: казна выкупала у населения старые серебряные деньги по рыночному курсу, а взамен выпускала новые, полновесные, машинной выделки. После перечеканки курс гинеи снизился с 30 до 22 шиллингов. Монетным двором в это время руководил Исаак Ньютон. В 1717 году он предложил законодательно запретить обменивать гинею больше чем на 21 шиллинг. Но даже после этого единица серебра в Нидерландах или во Франции

Чеканка гиней прекратилась в 1813 году, а в 1817 году в качестве новой стандартной золотой монеты был выпущен соверен номиналом в 1 фунт стерлингов. Тем не менее гинея в качестве счетной денежной единицы, равной 21 шиллингу (1,05 фунта), просуществовала вплоть до перевода фунта на десятичный размен в 1971 году. Именно как счетная единица она то и дело встречается в викторианской литературе, в том числе в рассказах о Шерлоке Холмсе.

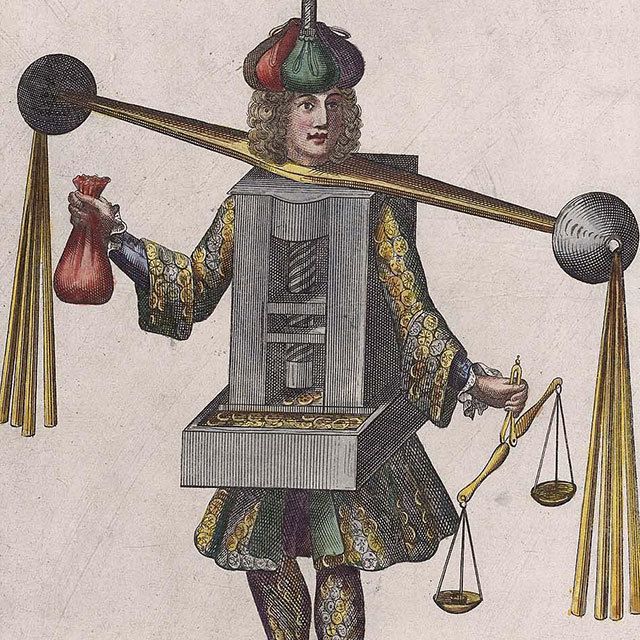

Ефимок с признаком

Россия, XVII век

Главной проблемой денежного обращения в России с древнейших времен было отсутствие собственных драгоценных металлов. На Восточно-Европейской равнине нет крупных месторождений ни золота, ни серебра, а сибирские начали по-настоящему осваивать лишь с середины XVIII века. До этого деньги чеканили только из привозного серебра. В XVI–XVII веках, как правило, его привозили в виде талеров — крупных европейских монет, которыми иностранные купцы расплачивались за русские экспортные товары. Старейшей из таких монет был иоахимсталер начала XVI века Последний иоахимсталер был отчеканен в 1528 году.. В России его прозвали ефимком. То же название впоследствии распространилось на другие талеровые монеты Самая знаменитая талеровая монета — пиастр. Также талеровые монеты чеканили Любек и Гамбург (города, входящие в Ганзейский торговый союз), Англия (серебряная крона). Голландский лёвендальдер формально тоже был талеровой монетой, но фактически имел более низкую пробу и ценился ниже. В Россию серебро поступало преимущественно в виде разнообразных северогерманских талеровых монет и лёвендальдеров..

На российских денежных дворах ефимки плавили, а из полученного серебра чеканили копейки (рубль существовал только как счетная единица, в физическом виде его представляла груда из 100 копеек). Из одного ефимка выходило в среднем 64 копейки. При этом официальный обменный курс с середины XVII века составлял 50 копеек за ефимок — разница составляла прибыль казны.

В 1654 году, при царе Алексее Михайловиче, в России провели большую денежную реформу: стали чеканить медные копейки, а также ввели серебряный рубль по образцу талера. Проблема заключалась в том, что рубль старыми серебряными копейками, которые

Уже в 1655 году царские советники изобрели новый прием: талеры не плавили, а просто надчеканивали копеечным штемпелем (это называлось «признак») и выпускали в обращение по номиналу 64 копейки. Казна при этом ничего не теряла, экономя на угаре (потерях в весе серебра при плавке) и на оплате труда денежных мастеров.

Впрочем, ефимок с признаком тоже продержался недолго: медные деньги вскоре почти полностью вытеснили из обращения всякое серебро, начался рост цен, и дело кончилось Медным бунтом 1662 года и отменой всех нововведений в денежной сфере. Рубль по образцу талера появился в России лишь полвека спустя по инициативе Петра I.

Жерминальный франк

Французская республика, XVIII век

Первой в мире валютой десятичного размена Десятичная денежная система — денежная система, в которой основная денежная единица делится на 10, 100 или 1000 единиц. был рубль — соответствующая система номиналов окончательно сложилась в начале XVIII века, при Петре I. Но это было скорее стечение обстоятельств. Зато к концу XVIII века сразу несколько стран стали сознательно переводить свои валюты на десятичный принцип: США (1 доллар = 100 центов), швейцарский кантон Женева (1 женевуаз = 10 десимов) и, наконец, революционная Франция (1 франк = 10 десимов = 100 сантимов).

Национальный конвент, высший законодательный и исполнительный орган Французской республики, ввел новую валюту 18 жерминаля третьего года Республики по революционному календарю (7 апреля 1795 года по григорианскому), отсюда и ее название — жерминальный франк. Как и при старом режиме, денежная система основывалась на биметаллизме, то есть твердом отношении цен золота и серебра. Это отношение было установлено на уровне 1:15,5. Самой знаменитой из монет этой системы стал наполеондор («золотой наполеон») — монета в 20 франков, введенная в 1803 году.

Новая денежная система, основанная на близком к рыночному отношении золота к серебру и на удобном десятичном размене, вместе с наполеоновскими завоеваниями распространилась по всей Европе. Это было одно из тех революционных достижений, которые пережили саму революцию: и после Наполеона деньги по тем же образцам, хоть и с другими изображениями и названиями, продолжали чеканить и во Франции, и во многих других странах.

Именно эта система легла в основу первого европейского валютного союза — так называемого Латинского, созданного в 1865 году. Первоначально в него входили Франция, Бельгия, Италия и Швейцария. В течение следующих десяти лет на тот же стандарт полностью или частично перешли многие другие страны, в том числе Австро-Венгрия, Греция, Испания, Финляндия (автономия в составе Российской империи, получившая собственную валюту в 1860 году по указу Александра II), а также Венесуэла, Колумбия, Перу и балканские страны, вышедшие из состава Османской империи (Албания, Болгария и Сербия).

Уже в 1870-е годы из-за падения цен на серебро союз фактически перешел на золотой стандарт. Окончательно он развалился с началом Первой мировой войны. Золотые резервные монеты во многих странах до сих пор чеканят по спецификациям Латинского валютного союза (размер, вес, проба) — другими словами, по стандарту жерминального франка.