Античная философия vs христианство: сравниваем главные понятия

Античная культура серьезно повлияла на становление и развитие христианства. Что составляло основу мировоззрения образованного человека Античности? Что думали об устройстве мира и о своем месте в нем древние греки и римляне? Как сформированный ими язык описания был воспринят в христианской традиции? Cравниваем античное и христианское значение важнейших для обеих культур понятий.

Бытие

В античности: всё, что существует

Бытием греки начали называть все, что существует, все сущее. Древнегреческий философ Парменид (ок. 540–470 до н. э.) уточнял, что бытие — это все, что можно познать при помощи разума. Такому полученному посредством разума — истинному — знанию противопоставлены результаты чувственного познания: они формируют мнения, которые могут различаться. С определением Парменида многие спорили, но соглашались в противопоставлении истинного бытия и изменчивого мира. Бытие для античного человека, то есть полнота, целостность всего, что существует, отождествляется с благом, истиной, добром, неизменностью, красотой.

В христианстве: всё, что сотворено Богом

Для христианских мыслителей полнотой бытия обладает Бог. Он творит мир из ничего, но сам является несотворенным. При этом в мире наблюдается градация бытия:

Природа

В античности: сущность вещей

Природа главным образом понималась как сущность

В христианстве: часть мира

Весь мир сотворен Богом по его доброй воле, поэтому в каждой вещи можно встретить указание на него, в том числе и в природе. С другой стороны, мир иерархичен, и человек, созданный по образу Божию, выделяется из мира живой природы, занимая наивысшее положение среди живых существ. Однако это не означает, что он полновластный хозяин этого мира: человек поставлен выше, но не распоряжается миром. Важно также, что сама по себе природа не является разумной или благой — это серьезно отличает христианское представление о природе от античного.

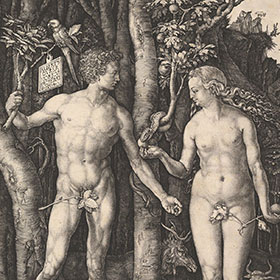

Человек

В античности: разумная часть космоса

В основе античного понимания человека — платоновское представление о двойственном существе, состоящем из души и тела. Душа невидима, бессмертна и божественна, тело конечно и видимо. Душа отвечает за познание, но тело препятствует знанию и порабощает душу. Тело — темница души.

Аристотель добавил, что человек — это часть упорядоченного, гармоничного космоса. Как часть живого мира он одновременно «растительное» и разумное существо, способное к суждению и речи, при помощи которых можно обсуждать абстрактные вещи: полезное, доброе, справедливое. При этом в душе человека постоянно происходит борьба между низменными и высокими порывами. Но именно разумность отличает человека, это его ключевое свойство: «Все люди от природы стремятся к знанию» Из «Метафизики» Аристотеля.. В-третьих, человек — это «животное политическое» Из «Политики» Аристотеля.: он может быть человеком, только когда живет среди других людей. В противном случае он либо зверь, либо бог. При этом сущность человека, его природа, неизменна — он может быть самым искусным из всех или знать больше других, но это никак не меняет его места в этом мире: он всегда останется человеком.

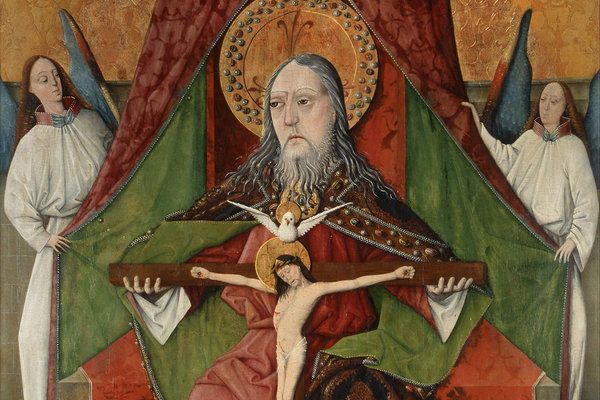

В христианстве: образ Бога

Христианство впитало ветхозаветный тезис о сотворении человека по образу Божию — таким образом, человек ставится существенно выше всех прочих живых существ. Христос, будучи соприродным с людьми, делает возможным для человека обожение, соединение с Богом. Теперь положение, место человека, которое он занимает по отношению к Богу, меняется в зависимости от его образа жизни: человек может превратиться в растение, если занимается только поддержанием жизни в себе См. у Джованни Пико делла Мирандола, «Речь о достоинстве человека»: «Рождающемуся человеку Отец дал семена и зародыши разнородной жизни и соответственно тому, как каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. И если зародыши растительные, то человек будет растением, если чувственные, то станет животным, если рациональные, то сделается небесным существом, а если интеллектуальные, то станет ангелом и сыном Бога» (пер. Л. Брагиной )., но также способен приблизиться к Богу и уподобиться ему.

Душа

В античности: бессмертная сущность в тюрьме тела

В Античности признавали, что начало, которое обеспечивает жизнь человеческого тела, — душа. Постепенно появляется идея души как бессмертной и неуничтожимой сущности, отвечающей за мышление и мораль. Душа начинает противопоставляться телу, которое Платон называл могильной плитой, скрывающей душу.

В христианстве: творение Бога, как и тело

Христианское учение о душе во многом наследует античному. Человек — это соединение души и тела, однако тело не подвергается столь резкому порицанию, как это было у Платона. Тело, как и душа, — творение Божие, поэтому требует любви. Христос своей жертвой и последующим воскресением указал на возможность победы над смертью как над разделением тела и души: в будущей жизни с Богом душа вновь воссоединится с телом. Впрочем, несмотря на принятие в христианстве положения о бессмертии души, Господь может покарать, лишив душу вечной жизни и отправив в геенну огненную Геенна — символ Судного дня в иудаизме и христианстве. Слово образовано от названия долины Еннома к юго-западу от Иерусалима, где сжигали мусор и мертвых животных..

Добродетель

В античности: способность поступать наилучшим образом

В Античности учение о добродетели во многом связывалось с учением о душе. Платон, разделяя душу на три части (вожделеющую, яростную и разумную), указывал, что каждой из них соответствует своя добродетель: соответственно, воздержание, или умеренность, мужество и мудрость, или благоразумие. Сочетание трех идеалов поведения приводит к высшей добродетели человека — справедливости. Аристотель связывает эту высшую добродетель со способностью отыскивать золотую середину, то есть с умением избегать избытка и недостатка.

Вообще добродетель, по Аристотелю, — это способность поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий, и жизнь в соответствии с законами разума.

В христианстве: уподобление Богу

В христианстве добродетель понимается в первую очередь не как моральная категория, а как теологическая, духовная. Во всей полноте все добродетели были проявлены в Христе, а человек должен стремиться к тому, чтобы ему уподобиться. Перечни добродетелей разнятся в разных христианских традициях. В западной теологии, в частности у Августина Блаженного Аврелий Августин (354–430) — с 395 года епископ Гиппонский, христианский богослов, влиятельнейший проповедник, один из Отцов Церкви. Святой католической, православной и лютеранской церквей., утвердился список из семи: четыре из них — кардинальные добродетели — воспроизводят античные (умеренность, мужество, благоразумие, справедливость). К ним Августин, следуя Первому посланию апостола Павла к коринфянам, добавляет еще три — теологические: веру, надежду, любовь. Без последних трех невозможно действительно следовать кардинальным добродетелям.

Человек стремится к добродетелям не ради выгод, но единственно для того, чтобы обрести жизнь в Боге. В этом христианами наследуется античная (стоическая) традиция понимания добродетели как источника блаженства.

Справедливость

В античности: наивысшая добродетель человека

Для античного человека справедливость — это мера должного и законного. Отсюда выводится состояние полной упорядоченности и умиротворенности: справедливый человек умиротворен. Справедливость — это наивысшая добродетель. Бывает общая справедливость — соблюдение законов природы, гармонии в отношениях с другими людьми. Так, например, справедливой считается война с варварами и обращение их в рабство, поскольку по природе своей они склонны жить в подчинении. И существует частная справедливость. Она регулирует вопросы распределения благ. По Аристотелю, в различных ситуациях частная справедливость может быть разного вида: распределительная, воздающая и меновая. На последней держится, например, торговля.

В христианстве: абсолютно справедлив только Бог

Понятие справедливости в христианстве используется для оценки действий человека, определения степени его греховности и надлежащей меры его осуждения. Хотя определение «справедливость — это воздаяние каждому должного» уходит корнями в Античность.

Апостол Павел говорил, что никого из людей нельзя назвать справедливым, поскольку «никто не ищет Бога; все совратились с пути» Рим. 3:11–12.. Бог представляется эталоном справедливости и ее источником, в мире же наблюдается своеобразная иерархия отпадения от справедливого Бога (надо уточнить, что человеку не всегда понятно, что Бог считает справедливым для него). Это означает, что есть более справедливые, мудрые люди, которые прислушиваются к Богу, а потому они могут осудить других, назвать их грешниками, призвать к ответу и наказать.

Любовь

В античности: жажда целостности

Для людей Античности любовь — одно из чувств, в котором воспроизводятся принципы космической взаимосвязанности. А именно чувство, вызванное жаждой целостности и стремления к ней. Любовь обеспечивает единение и полноту. Именно поэтому греки считали, что первые люди были наделены андрогинностью Андрогинность (греч. ανδρεία, «мужчина», + γυνής, «женщина») — свойство человека проявлять одновременно и женские, и мужские качества, не обязательно в равной степени., которой впоследствии лишились. Древнегреческий и латинский языки знают сразу несколько способов выражения слова «любовь» в зависимости от контекста описываемой ситуации: страстная, чувственная любовь — желание (eros/amor), любовь дружеская (philia/fraternitas, amicitia), любовь-милосердие (agape/caritas) и семейная любовь — привязанность (storge/affectio).

В христианстве: милосердие, сострадание и забота

Для христиан любовь также оказывается одним из ключевых понятий, определяющих их отношения с Богом и другими людьми. Это один из важнейших, в первую очередь нравственных принципов поведения. Христианская любовь имеет сразу множество значений: милосердие, сострадание, забота. «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд», — говорится в Евангелии от Луки Лк. 6:36.. Через любовь к Богу христианин открывает любовь ко всему, что сотворено Богом, и, наоборот, через любовь к ближнему — любовь к Богу. Но здесь также открывается и основание для неприятия всего, что удаляется от Бога, — то есть ненависти ко греху.

В Евангелии мы встречаем проповедь любви, которую невозможно было бы представить в античном мире. Христос в Нагорной проповеди говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» Мф. 5:44.. Тем самым христианин направляется к высшему добродетельному состоянию, в котором гнев, ненависть, злоба перестают быть значимыми.

Свобода

В античности: самоконтроль

Греки и римляне воспринимали свободу как одно из важнейших состояний, на которых основывается их самоидентификация. Так, Аристотель утверждал, что эллины по своей внутренней природе склонны к свободе, что можно подтвердить отсутствием в греческих полисах деспотической власти. Это же может быть отнесено и к римлянам: после изгнания последнего царя Тарквиния I Гордого (509 год до н. э.) там не было единоличной деспотической власти как минимум на протяжении пяти веков, до установления принципата (то есть до появления империи).

Проблема свободы затрагивается также этикой и религией. Например, стоики считали, что человек абсолютно несвободен — он подчинен судьбе и природе (которую стоики обожествляли). В то же время они требовали, чтобы человек достиг состояния апатии — освобождения от страстей, которые мешают ему понять происходящее. Такой человек контролирует себя и подчинен только разуму, а это залог добродетельной жизни. Впоследствии идея такой подчиненности природе проявит себя в христианстве как требование полного подчинения воле Бога.

В христианстве: жизнь без греха

Будучи сотворенным по образу Божию, человек свободен от предзаданности (в отличие от растений или животных, подчиняющихся инстинкту) и способен самостоятельно определять свое существование и свое положение в мире. Но после того, как человек согрешил в первый раз (грехопадение), он удаляется от Бога, и теперь уже человек как таковой не может не грешить — в этом его несвобода. Обрести состояние свободы снова возможно через жизнь без греха.

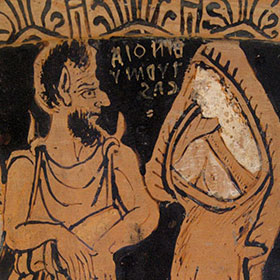

Вино

В античности: часть повседневности

В жизни людей Античности вино играло не меньшую роль, чем разговоры о справедливости и свободе. Греки считали себя искусными виноделами, и на протяжении нескольких столетий их вина были эталоном у народов Средиземноморья. Вино было частью повседневности. Большой популярностью пользовались симпосии (латинский вариант — конвивиум или комиссатио) — пиры, застолья, на которых мужчины праздновали свои успехи, слушали поэтов и музыкантов, обсуждали философию, спорили или играли. Для поддержания общественного порядка женщины чаще всего не допускались на подобные мероприятия. Кроме того, вино было важнейшим товаром, на нем можно было сделать капитал. Также оно использовалось в медицине и в религиозных обрядах. Весной в честь бога виноделия Диониса (Вакха) проводились дионисийские мистерии и вакханалии, в которых участвовали в основном женщины. Они переодевались в шкуры животных, танцевали, а вино было одним из способов достижения экстатического состояния.

В христианстве: символ крови Христа

Первое чудо, сотворенное Христом, связано именно с вином. На свадьбе в Кане Галилейской Христос превратил воду в вино, когда гости выпили все хозяйские запасы алкоголя Ин. 2:1–11.. Во время последней совместной трапезы с учениками Христос разделяет с ними хлеб и вино («И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» Мф. 26:26–28.). По сей день во время таинства евхаристии Евхаристия (греч. εὐ-χᾰριστία — «благодарение, благодарность, признательность», от εὖ, «добро, благо», + χάρις, «почитание, честь, уважение») — одно из таинств Церкви. Заключается в освящении хлеба и вина, их употреблении, посредством чего христианин может «соединиться с Богом во Христе»., отсылающего к Тайной вечере, христиане принимают хлеб и вино, которые претворяются в тело и кровь Христа, соединяясь таким образом с Богом.

Христианство было настроено враждебно по отношению к античному культу Диониса и практикам вакханалий. Постепенно они были преданы почти полному забвению. Но традиции виноделия не пресеклись, и даже сейчас многие монастыри могут похвастаться своим вином, пивом и более крепкими алкогольными напитками. Полный запрет на употребление вина установлен лишь в некоторых христианских церквях и деноминациях.