Расшифровка Медведниковская больница и богадельня

По своему завещанию благотворительница, вдова коммерции советника и одна из богатейших женщин Москвы и даже России Александра Ксенофонтовна Медведникова, передавала один миллион рублей на устройство больницы на 150 кроватей для неизлечимо больных без различия звания, пола и возраста, а 300 тысяч — на богадельню для 30 стариков и 30 старух. В завещании отмечалось, что при больнице и богадельне должны быть устроены церкви, чтобы там производилось вечное поминовение Медведниковой и людей, которых она указала в завещании.

Александра Ксенофонтовна родилась в 1814 году в Иркутске, она происходила из видной сибирской династии предпринимателей Сибиряковых. Ее прапрадед переехал в Сибирь из Архангельской губернии, и опыт кораблестроителя помог ему нажить значительное состояние. Он занимался ловлей и продажей рыбы, перевозил людей и грузы по Байкалу на парусниках. У дедушки Медведниковой, Михаила Васильевича, был пушной промысел на Тихоокеанском побережье, и он занимал пост городского головы Иркутска на протяжении 20 лет. Михаил Васильевич известен тем, что выстроил себе в Иркутске каменный особняк в стиле классицизма — предположительно, по проекту Джакомо Кваренги. В особняке он, подражая московским и петербургским богачам, держал собственную коллекцию картин, скульптур и книг. Его сын Ксенофонт тоже был городским головой Иркутска, но в течение восьми лет. Этот пост по очереди заняли сразу несколько представителей одной семьи, потому что городским головой выбирали уважаемого и богатого человека, который тратит деньги на создание

Александра Ксенофонтовна была хорошо образованна: она получила домашнее образование и брала различные частные уроки, например уроки «итальянского и немецкого языков у Юлиана Гляубича Сабиньского, польского ссыльного» Н. И. Гаврилова. Александра Ксенофонтовна Медведникова: материалы к биографии (к вопросу изучения динамики моделей благотворительной деятельности женщин купеческого сословия XIX — начала ХХ в.) // Исторический курьер. № 3. 2019., уроки игры на фортепиано у декабриста Иосифа Поджио и французского у его брата Александра.

В возрасте 16 лет Александра Сибирякова выходит замуж за представителя другой богатейшей семьи Иркутска, Ивана Медведникова. Медведниковы, изначально жившие в Архангельской губернии, тоже происходили из крестьян. Еще в конце царствования Петра I основатель династии Осип приехал в Иркутск и стал заниматься добычей и продажей пушнины. Его сын Федор уже был миллионером, и зарабатывали они на торговле чаем и пушниной с Китаем.

В конце

Александра Ксенофонтовна овдовела в 1889 году и после смерти мужа прожила еще 10 лет. Как пишут люди, которые с ней общались, она отличалась большой религиозностью. И поскольку у нее не было прямых наследников, она завещала 5 миллионов 200 тысяч рублей на благотворительность. Крупные суммы предназначались больницам, приютам, школам, шли на поддержание церквей и монастырей. Более двух миллионов рублей перешло Московскому городскому общественному управлению, из них 1 миллион 300 тысяч — на устройство Медведниковской больницы и богадельни.

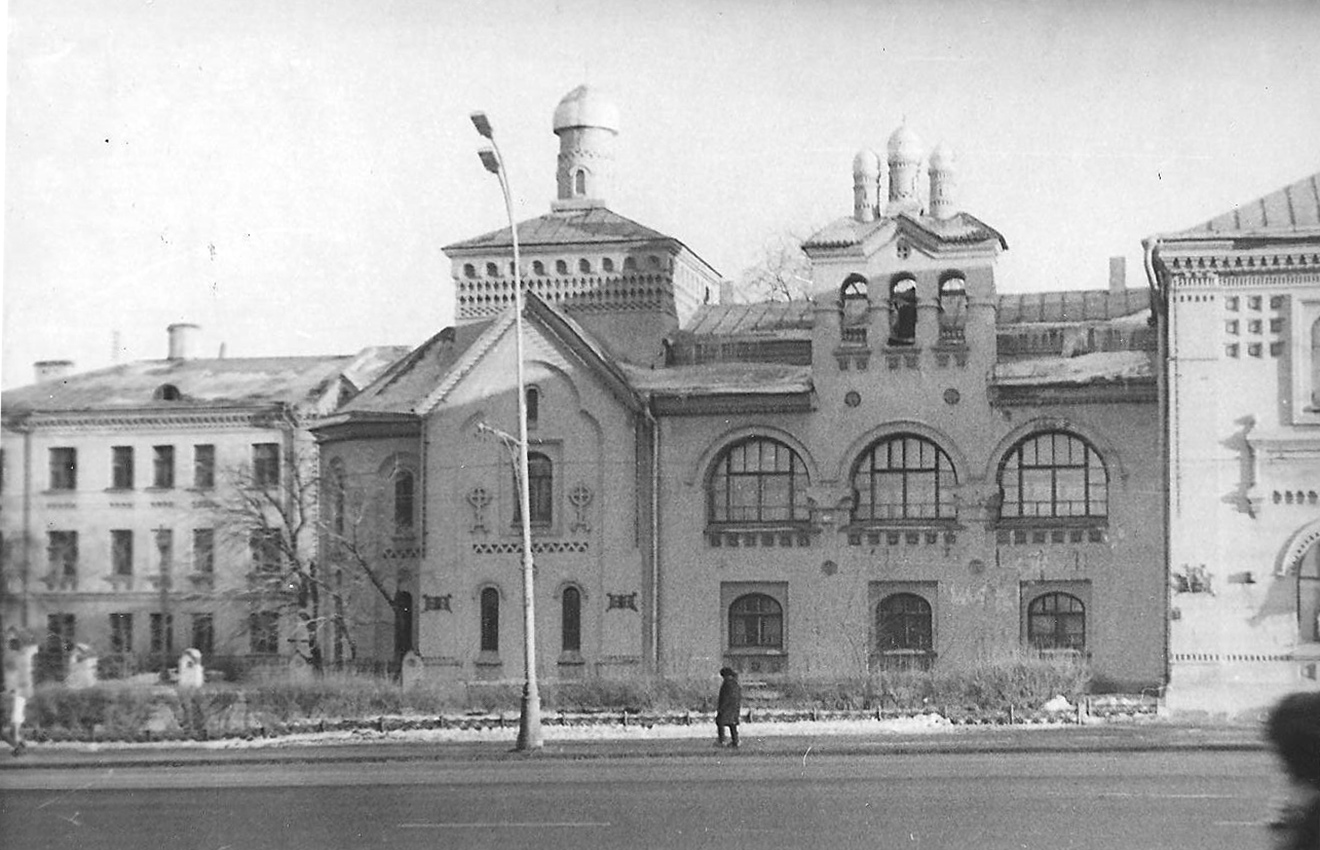

Больница и богадельня имени Александры и Ивана Медведниковых были построены на Большой Калужской улице Сейчас Ленинский проспект., напротив Нескучного сада. В книге «Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожертвованные московскому городскому общественному управлению в течение

Строительство заняло 16 месяцев и обошлось в 551 тысячу рублей. Главный корпус создавался по проекту академика Сергея Устиновича Соловьева в русском стиле с использованием мотивов новгородского-псковской архитектуры. При этом выполнили важное условие благотворительницы, обозначенное в завещании: здания были возведены из нового строительного материала лучшего качества. Помещения были великолепно оснащены: электричество, вентиляция, водопровод, канализация, паровое отопление. Полы выстланы дубовым паркетом, стены окрашены светлой масляной краской.

В палатах избегали скученности. Если пересчитать старые меры на современные, то окажется, что площадь палаты на восемь человек составляла 45 м². Палата на двух человек — 17 м², и одноместная — 12 м². Для сравнения: площадь нынешнего школьного класса — 30 м². Врачи того времени постоянно рассуждали о кубатуре воздуха, когда писали об условиях больницы: считалось, что в больнице должен быть свежий воздух. Кондиционеров не было, происходило естественное проветривание — по этой же причине в больницах были высокие потолки. Высота потолков в богадельне и больнице составляла почти четыре метра.

Два корпуса предназначались для хронических больных и призреваемых. В третьем, квартирном, жили врачи, священник и остальные работники больницы. Кухня, прачечная, склад и часовня располагалась в отдельных зданиях.

Территория была очень большой и озелененной. Это было сделано специально: между корпусами должны быть просторные дворы, по которым пациентам полагалось прогуливаться, чтобы быстрее выздоравливать, а люди, живущие в богадельне, поправляли свое здоровье ежедневным моционом.

В палатах первого этажа было 60 кроватей для мужчин, в палатах второго — столько же кроватей для женщин. Еще 30 кроватей для детей до 12 лет находилось в пристройке, уходившей вглубь территории.

Кроме палат были залы для дневного пребывания, где больные могли читать, общаться, играть в шашки, шахматы, карты. Для жильцов богадельни устроили переплетные и швейные мастерские: считалось, что на досуге не надо бездельничать — это не способствует выздоровлению и здоровью психики. Должно заниматься посильной трудотерапией: например, можно было шить постельное белье и чинить одежду для больницы. Была и библиотека, а дважды в неделю проводились лекции с теневыми картинами.

Больница открылась в январе 1904 года. Туда принимали хронических больных из числа постоянных жителей Москвы, которые подали заявление в городскую думу. Исключение составляли душевнобольные, пациенты с туберкулезом и онкологией. Каждый человек, который прожил больше двух лет в Москве, уже считался постоянным жителем города и мог претендовать на медицинское обслуживание, но должен был каждый год платить небольшой взнос. В 1860–70-е он составлял 90 копеек в год, потом стал доходить до двух рублей. Сумма была скромной и доступной каждому. Люди, которым нужно было лечь в больницу, подавали заявление в Московскую городскую думу, врачи их осматривали и принимали решение, класть ли пациента в больницу. Каждого обеспечивали бесплатным питанием и одеждой.

Вскоре после открытия при больнице возникло благотворительное общество. Оно помогало больным, у которых не было родственников. А к детям в больницу приходила учительница, и потом даже выделили несколько комнат для небольшой школы, чтобы дети не отрывались от учебы, пока лежат в больнице.

После революции, в 1924 году, медведниковские заведения были переименованы в 5-ю Советскую клиническую больницу, а потом они почти 80 лет будут 5-й Градской клинической больницей. И сейчас комплекс медведниковских заведений, отреставрированный несколько лет назад, имеет статус памятника истории и культуры. В настоящее время это Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.