Курс

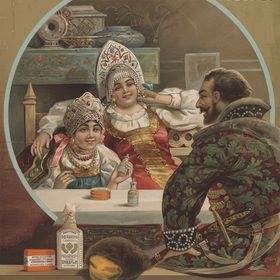

Деловые люди XIX века

- 9 лекций

- 3 материала

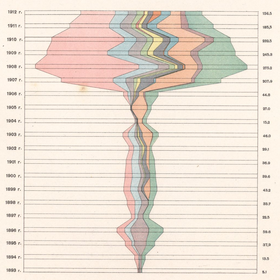

Лекции историка Галины Ульяновой о том, как предприниматели в дореволюционной России строили бизнес, боролись с кризисами и меняли мир, а также тест о первоклассных товарах, удивительная инфографика и путеводитель по купеческим портретам

Курс был опубликован 5 октября 2021 года