Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол

Радио ArzamasПришли с кораблей, говорят на лунфардо, пьют мате и болеют за футбол

Михаил Рогинский в 1965 году создал необычное произведение искусства, которое назвал просто «Дверь». Но в историю оно вошло под названием «Красная дверь», потому что это был объект очень яркого красного цвета. Почему «Красная дверь» стала знаком искусства Рогинского? Что это такое? Наш ответ Марселю Дюшану, который принес сушилку для бутылок, велосипедное колесо и писсуар в выставочное пространство? Действительно, в истории искусства «Красную дверь» часто ошибочно называют реди-мейдом. Но это не реди-мейд, потому что Рогинский заказал эту дверь профессиональному плотнику. Она немного меньше, чем стандартная дверь, но у нее практически нет оборотной стороны, и мы не можем ее открыть. Рогинский очень сердился, если кураторы выставляли эту дверь на двух петлях, как настоящую. Он говорил: это же не дверь — это картина. К тому же Рогинский покрасил ее в необычный, яркий красный. Символика этого цвета укоренена в русской культуре: это цвет красоты и одновременно опасности. Цвет крови, пожарный, как называл его Рогинский. Для него лаконизм и воздействие цвета были очень важны: эта ярко-красная дверь как будто кричит.

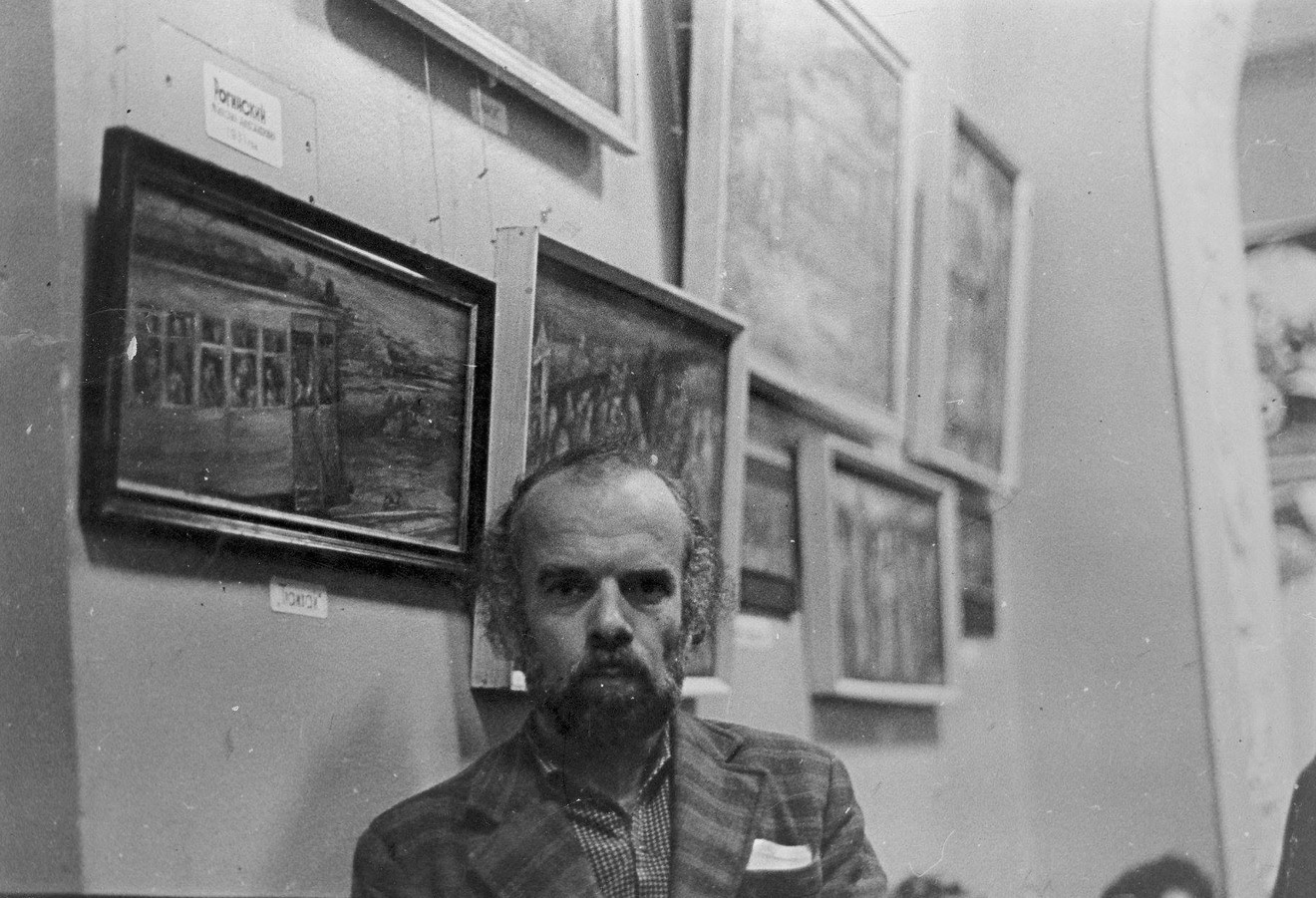

Когда в 2002 году открылась большая персональная выставка Михаила Рогинского в Третьяковской галерее, он часто сидел в выставочном зале, встречал посетителей или друзей. Проходившая мимо него женщина вдруг подошла к «Двери» и сказала: «А это что еще за ужас?» Рогинский был страшно обескуражен и удивлен. Он сказал: но почему же это ужас — ведь она открывает подобную дверь много раз за день. Но, видимо, эта дверь действительно раздражает. Слишком уж она похожа на настоящую, а жест художника слишком дерзок — как он посмел выставить в залах музея обычную дверь, покрашенную красной краской?

Красная дверь до сих пор будоражит зрителей, до сих пор раздражает и восхищает. Сам Михаил Рогинский говорил: это не дверь — это энергия.

На самом деле Михаил Рогинский вошел в историю искусства не только этим произведением. И неслучайно, когда он умер в 2004 году, в статьях, посвященных его творчеству, появилась такая мысль: умер последний великий русский живописец.

Как же Рогинский пришел от двери к живописи? Чтобы рассказать об этом, надо погрузиться в историю его семьи, в историю его становления как художника. Его отец, Александр Эммануилович Рогинский, был основателем библиотек Красной армии. В 1938 году он был арестован по доносу за недоносительство, то есть за то, что не донес на одного из своих коллег, и осужден на три года. Но в 1941 году началась война, и эти три года растянулись еще на пять лет, а вскоре после того как отец Рогинского поступил опять на работу, в библиотеку в Рязани, он был арестован повторно. И в результате так получилось, что освобожден он был только в 1954 году. Жена его осталась с двумя детьми — старшему Мише семь лет, младшему — один год. И их сразу же после ареста отца переселили из служебной квартиры, которая находилась рядом с Центральным домом Красной армии почти в центре Москвы, в коммунальную квартиру в поселке Щукино, то есть на самой окраине. А во время войны, конечно, отправили в эвакуацию. Так получилось, что Рогинский находился далеко от центра культуры даже в те годы, когда он жил в Москве. И это важно для понимания его искусства, потому что его родные пейзажи состояли из однородных малоэтажных домов, из оврагов, из остатков старых садов, это был его город, его Москва.

Рогинский поступает в Московскую городскую художественную школу. Она была не такая престижная и знаменитая, как МСХШ — Московская средняя художественная школа, откуда все поступали в Суриковский институт,

Говорят, что уже его первые декорации отличались простотой, своеобразием и особенной предметностью. Ему хотелось, чтобы стол, шкаф, табуретка, тумбочка, плита, которые стоят на сцене, играли определенную роль. В начале

По возвращении в Москву Рогинский бросает театр и начинает заниматься станковым искусством. Довольно поздно — ему уже 30 лет, для художников того времени, которые начинали очень рано, это был уже зрелый возраст. У Рогинского появляются очень простые работы, которые он пишет на холстах, на картоне, на дереве, на фанере, на оргалитах, — работы, которые изображают чайники, примусы, различные натюрморты в ванной или на кухне, то есть самые простые и неприглядные вещи. И делает настоящие портреты этих вещей, то есть пишет прямо, в лоб, такую неинтересную натуру. И его картины становятся все большего размера. Рогинский, например, заимствует примус в художественной школе, где он преподает после возвращения в Москву. И этот примус становится одним из главных героев его живописи на протяжении многих-многих лет. Сначала это были небольшие работы, но потом портрет примуса вырастает до размеров парадного. Рогинский признавался, что, если бы он обладал умением создавать скульптуры, он бы с удовольствием сделал скульптуру примуса, потому что тот казался ему удивительно красивым и очень чувственным. При этом Рогинский пишет все эти вещи, не задумываясь о характере самой живописи. Она остается очень строгой, театральной, как будто рассчитанной на взгляд издалека. Помимо простых, обыденных вещей он обращается и к пейзажам, но это не совсем пейзажи, это виды тех самых унылых пятиэтажек, среди которых он вырос и которые тоже становятся его героями.

В середине

Нужно понимать, что художники тогда жили не в информационном вакууме. Очень многие вспоминают, что в 1960-е годы их водили в запасник древнерусского искусства Третьяковской галереи, который находился тогда в церкви Николы в Толмачах. Помимо древнерусского искусства там хранились произведения русского авангарда. Некоторые из них висели прямо в коридоре, как «Черный квадрат», другие стояли в штабелях, и нужно было поворачивать картины, чтобы посмотреть, например, на работы Филонова. Именно так происходило знакомство с тем самым другим искусством, не похожим на то, что изучали молодые художники в школах и институтах. А произведения западноевропейских мастеров они видели в, например, репродукциях в журнале «Америка», в польских журналах, в книгах, доступных в Библиотеке иностранной литературы. Также мы можем вспомнить о знаменитых выставках 1957 года, о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года, об американской выставке «Промышленная продукция США»

В 1964 году поэт Генрих Сапгир увидел работы Рогинского на выставке в кинотеатре «Диск» и назвал их русским поп-артом. Почему поп-арт? Знаменитые западные художники, такие как Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, часто изображали предметы, которые были частью повседневной американской жизни. Самый наглядный пример — это банки супа «Кэмпбелл», которые Уорхол превращал в гипертрофированные объекты. Так что фраза про русский поп-арт, брошенная Сапгиром, была неслучайной. Она прочно приклеилась к работам Рогинского и сопровождала его всю жизнь. Это время от времени его сердило, и он говорил, что занимается не поп-артом, а документализмом. Для него было важно, что всякое произведение искусства в конечном счете обязательно реалистично. Чем отличается примус Рогинского от супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола? Поп-арт появился как реакция на духовность абстрактного экспрессионизма. Поллока и Ротко показывали на самых престижных выставках Америки и Европы, создание произведения искусства было объявлено

Примус Рогинского создавался в условиях советского товарного дефицита, и каждая его коробка спичек, каждая газовая плита, каждый чайник рассказывал о скромном быте, о среде, в которой живет каждый человек. Всякий предмет обладал своим характером, это был настоящий психологический портрет, через который Рогинский рассказывал не только об устройстве примуса, но и вообще о жизни, об атмосфере, о тепле или, наоборот, об опасности. Потому что еще одним источником вдохновения, который он признавал безоговорочно, были не рекламные плакаты, но те плакаты, которые встречали людей повсюду в городе: «Спички детям не игрушка», «При пожаре звоните 01», «Осторожно, поезд!» Рогинскому очень нравился этот лаконичный язык, действенность образов. Поэтому и его ранние работы были такими плоскостно-лаконичными в своей живописности.

Так Рогинский стал знаменит в узком кругу. Ту самую выставку в бывшем кинотеатре «Диск» в 1964 году закрыли на следующий день после открытия. Рогинский был обескуражен, как и все участники этого проекта, потому что совсем незадолго до этого в «Диске» состоялась выставка художников-кинетов, как они себя называли, под руководством Льва Нусберга — знаменитая выставка, которая просуществовала две недели и прочно вошла в историю искусства. А Рогинского никто не воспринял, хотя на открытии было очень много людей. Его не принимали за новатора. В то время, например, художников активно приглашали выставляться в различных научных учреждениях. И ученые отдавали предпочтение, например, Олегу Целкову Олег Целков (1934–2021) — советский художник, первая персональная выставка которого состоялась в 1965 году в московском Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова. Иммигрировал в 1977 году во Францию. — у него яркая, агрессивная, сюрреалистическая живопись. Когда они видели работы Рогинского — плита, натюрморт в ванной, примус и чайник, — они спрашивали: а в чем концепт? И Рогинского это страшно злило — он не хотел, чтобы был

В 1970-е годы вдруг наступает перелом. Вместо броских и лаконичных вещей художник пишет маленькие картинки. Вместо масляных красок он берет темперу и начинает создавать многослойные охристые композиции, которые изображают свалки, стройки, рынки.

Об этом периоде сам Рогинский говорил позднее, что это 10 лет, выброшенных на помойку. Но сегодня, когда мы смотрим уже в обратной перспективе на творчество Рогинского, мы понимаем, что этот его опыт неслучаен. На маленьких темперных картинках, многим очевидцам напоминавших жанровую голландскую живопись, вместо светлых или темных голландских интерьеров были те самые изображения окраин Москвы или мусорных пространств, которые светились золотистым охристым цветом. Этот период отразился позднее в совсем другой живописи Рогинского.

На что же жил художник Рогинский? Мы знаем, что, как правило, в это время художники не только занимались творчеством в мастерской, у них была вторая жизнь, вторая работа. Илья Кабаков, как и Эрик Булатов и Олег Васильев, занимался книжной иллюстрацией, Леонид Соков делал скульптуры на заказ в том числе для зоопарков,

В Заочном народном университете искусств Михаил Рогинский проработал до середины

Леонид Соков, замечательный художник, который очень высоко ценил Рогинского, говорил, что того всегда сопровождала неудача: у Рогинского была судьба жить в бедности, его преследовали катастрофы и катаклизмы. Мастерская Рогинского в Париже находилась очень далеко от центра, она была маленькая, совершенно необустроенная, и все, кто приезжал к Рогинскому уже в 1980-е и 1990-е годы, поражались той же самой бедности, какая была в Москве, аскетичности его быта во Франции. Он не стал французом и, хотя сразу же начал учить французский язык, чувствовал себя совсем другим. У него не появилось галерей, которые бы продавали его работы, была только одна галерея, сотрудничавшая с ним постоянно, были

В начале 1980-х появляются большие картины, которые изображают интерьеры, но это картины не на холстах — они написаны акрилом на бумаге. Как говорит сам Рогинский, он пишет родительскую квартиру. И появляется изумительная по красоте живопись, которая как будто покрыта пылью, как будто подернута дымкой, — появляется «Коммунальная кухня», ее можно увидеть в Третьяковской галерее; появляются отдельные ящички комодов и буфетов той самой кухни, появляется розовая стенка с прислоненной лестницей в коридоре, появляются картины-миражи. Огромное количество — он писал бесконечно, с очень раннего утра до позднего вечера. Потом появляется серия работ с персонажами, причем очень схематичными. И для того чтобы рассказать о том, что происходит в этой бытовой картине, Рогинский начинает вводить в свои композиции тексты. Они вырываются изо ртов его героев в виде комиксовых пузырей.

Проходит совсем немного времени, и Рогинский обращается как будто бы опять к своей молодости. Вспоминая о своих стенках с розетками, о «Красной двери», он начинает создавать из гофрокартона или на гофрокартоне — это упаковочный материал, который он подбирает

В 1993 году Рогинский впервые приезжает в Москву. И начинается еще один очень плодотворный период его творчества. В Москве Рогинский обнаруживает, что его помнят и любят, что хотят его выставлять, что им восхищаются, что все помнят его работы

Он писал действительно документальные кадры и обижался, когда зрители говорили, что получается клевета и он не любит людей, которых пишет. На самом деле он их любит, его искусство последних дней было отмечено гуманистическим пафосом.

Москва 1990-х продлилась в его творчестве практически до конца жизни. Причем он пишет Москву в основном не во время пребывания в Москве, хотя он там работает, но когда возвращается в Париж, по которому он тоже начинает скучать. Рогинский приезжает во Францию и создает огромные бесконечные серии, которые потом привозит в Москву. У него нет денег, чтобы заказывать для этих работ специальную транспортировку, поэтому появляется неожиданный формат длинных узких холстов. Он разрезает холсты или покупает дешевые обрезки холстов — такие холсты высотой

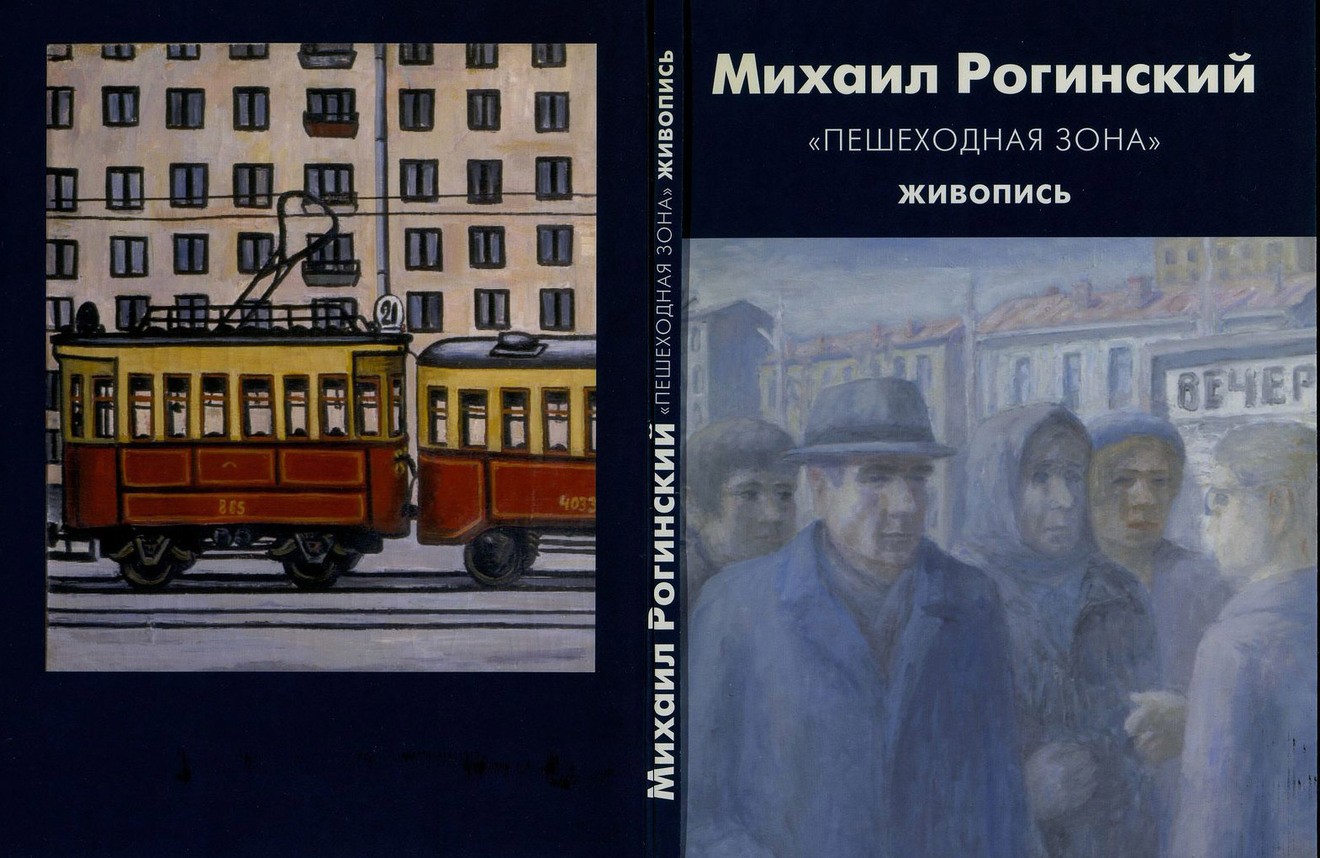

Эти рулоны стали занимать разные выставочные пространства, и наконец в 2002 году открылась выставка в Третьяковской галерее «Пешеходная зона», которая оказалась практически последней прижизненной большой экспозицией Михаила Рогинского. Только после его смерти в 2004 году началось активное шествие его работ по разным музеям и странам.

На выставке «Пешеходная зона» Рогинский хотел показывать только новые работы. Но кураторы Саша Обухова и Татьяна Вендельштейн попросили его все-таки выставить работы

Для многих друзей юности Рогинского эти последние работы были шоком. Они не видели в нем прежних цветов, строгости манеры, а видели серую фузу — его живопись и правда сначала производит впечатление тусклого взгляда на жизнь и бесконечной тоски. Она, конечно, отмечена меланхолией. Но когда мы начинаем всматриваться в эти картины, нам хочется ими наслаждаться, их рассматривать и к ним возвращаться. Мы видим тончайшие нюансы цвета, света и особенного настроения, в котором нет критики, нет злости, нет пафоса передвижников, а есть странное желание погладить по голове. Печаль и одновременно любование миром, который уже далеко от Рогинского, с которым он давно расстался, но который навсегда остался у него в душе.

Самая известная картина Татьяны Яблонской — «Хлеб» (хранится в Государственной Третьяковской галерее). С нее начинается любой рассказ об этой художнице, искусство которой стало одним из символов ушедшей эпохи.

В начале лета 1948 года Татьяна Яблонская, преподаватель Киевского художественного института, была направлена с группой студентов на практику в село Летава колхоза имени Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области Украины, сейчас Хмельницкая область Украины. Студенты опередили Яблонскую, которая задержалась в городе и уже перед самым отъездом получила от них письмо. Ребята жаловались, что в колхозе, куда их отправили, «скучно, нет ничего красивого, интересного, живописного, пейзаж однообразный» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957., а люди работают почти круглосуточно и позировать отказываются. Яблонская не на шутку рассердилась на своих подопечных, которые были, кстати, не намного ее моложе, — ей самой уже давно хотелось побывать в местах, где, как ей представлялось, люди прежде всего любят и умеют работать, где внимание художника не будет распыляться на легкомысленные «живописные» уголки, а устремится «в глубь жизни». О том, как работают в одном из лучших колхозов Украины, она, как и все, впрочем, знала только из газет.

В Летаву в те времена надо было добираться из Киева сначала по железной дороге до Каменец-Подольского, где семья Яблонских — родители Нил Александрович и Вера Георгиевна и трое их детей, сын Дмитрий и дочери Татьяна и Елена, — прожила три года. Яблонские несколько раз переезжали, Татьяна Яблонская родилась в Смоленске в феврале 1917 года. После Смоленска они недолго жили в Одессе, а оттуда перебрались в Каменец-Подольский. Почему отец выбрал этот старинный город со средневековой цитаделью? Вероятно, не в последнюю очередь на его выбор повлияла близость польской и румынской границы и, соответственно, возможность бегства из Страны Советов. После неудавшейся попытки побега семья перебралась в Луганск.

Отец Татьяны Яблонской Нил Александрович был типичный разночинец-интеллигент из поповичей, очень хотел стать художником, но, как сын священника, должен был пойти по отцовской стезе. Поэтому после семинарии поступил в Духовную академию, откуда был отчислен за участие в студенческих беспорядках в 1905 году. После нескольких провалившихся попыток поступить в Петербургскую Академию художеств, Нил Яблонский поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Однако желание стать художником с годами не проходило, и, уже будучи отцом семейства, оставив в Смоленске жену и малолетних детей, он в начале

Но дети, ставшие целью его неудавшейся жизни, повзрослев, оказались для него чужими. Всеми силами он старался уберечь их от влияния коммунистической идеологии, но эта идеология, которая привлекла на свою сторону молодость, желание творить и строить, оказалась сильнее.

И тем не менее именно благодаря отцовским урокам сестры Яблонские, окончив в 1933 году Каменец-Подольскую семилетку, сразу были приняты на второй курс Киевского художественного техникума. Однако через два месяца после начала занятий техникум закрылся в связи с начавшейся на Украине реформой художественного образования, проводившейся в рамках широкой кампании по борьбе с формализмом и его главным представителем Михаилом Бойчуком, создателем новой школы украинского монументального искусства Михаил Бойчук был арестован и расстрелян в 1937 году по обвинению в буржуазном национализме.. Только в следующем, 1935 году они стали студентками полностью обновленного Киевского художественного института.

Студентка Яблонская отличалась редкой трудоспособностью и целеустремленностью — она буквально работала за троих. Эти качества ее личности, которые она сохранит в течение всей своей долгой жизни, принесли ей первое заслуженное признание: в начале 1941 года в институте была организована беспрецедентная «Выставка работ студентки Татьяны Яблонской». Но вскоре успешное и многообещающее начало творческой карьеры было прервано Великой Отечественной войной. Яблонскую вместе с сестрой отправили в эвакуацию в Саратовскую область, в колхоз под Камышином, куда она приехала с новорожденной дочерью.

На военные годы она, горожанка по рождению и воспитанию, превратилась для окружающих, как она говорила, в «тетку Таньку», «колхозницу» по паспорту, выданному в эвакуации, работала в полеводческой бригаде и наравне со всеми в колхозе полола, косила, скирдовала, молотила, возила на волах воду.

После возвращения Яблонской в апреле 1944 года в освобожденный Киев для нее началось и возвращение в профессию, трудное, полное сомнений, с попытками наверстать упущенное, с поисками своей темы в искусстве, которая наконец и была найдена в мало кому известной Летаве, куда летом 1948 года институт направил своих практикантов

Яблонская рассказывала, что нашла своих студентов в здании школы-семилетки. Пристыдив их за грязь в комнате и безынициативность в работе, а главное, за уныние, пошла вместе со студентами осматривать колхозное хозяйство. Они побывали на колхозных дворах, увидели коровники, конюшни, кузню, обилие самых разнообразных хозяйственных построек. Ей нравилось, что во всем этом был «большой размах, хозяйственная уверенная хватка, большая инициатива во всем» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957.. «Чего только не было в этом колхозе, — удивлялась молодая горожанка, — разводили даже шелковичных червей, и все не кое-как, а

«В колхозе живут зажиточно. В город ездить незачем, все есть в селе — магазин, прекрасный клуб. <…> Две школы, свой духовой оркестр. Увлекаются спортом, шахматами. Одну электростанцию построили еще до войны, другую начали при нас. <…> Чудесный колхоз, чудесные люди».

Трудно поверить, что все это разом предстало перед их глазами в действительности. Когда десять лет спустя Яблонская писала эти воспоминания, ее первоначальные впечатления приобрели исключительный масштаб и расцветились яркими красками. Картинка в итоге получилась ослепительная: словно в озарении возникший образ колхозного рая, воплощенная утопия, как кадр из крестьянской феерии Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Яблонская не могла не заметить, что личные приусадебные участки у многих были заброшены, заросли бурьяном, но думать сейчас об этом ей не хотелось, ведь колхозные всегда были в образцовом порядке. Вероятно, знала она и о том, что попала в один из тех многочисленных «вдовьих колхозов», где основная тяжесть работы после войны легла на женские плечи. До этого Яблонская знала только один колхоз, куда судьба забросила ее во время войны, и, видимо, личный травмирующий опыт вытеснялся образом процветающего хозяйства, а в тень уходило все то, что напоминало о недавних тяжелых потерях и горьких переживаниях.

За четыре месяца — с июня по сентябрь — Яблонская сделала в Летаве около 300 рисунков и этюдов. Поскольку люди были постоянно заняты и позировать не могли, да и не очень хотели, Яблонская большей частью делала наброски различных рабочих сцен. Однако, приступив к работе над картиной, Яблонская не использовала ни одного сделанного в колхозе рисунка или этюда. Ей с самого начала захотелось, как она говорила, чтобы «картина звучала как хорошая народная песня о труде, смотрелась бы как памятник этим людям» .

Яблонская, по ее словам, поставила перед собой задачу создать большой монументальный образ. При этом картина должна была остаться «очень живой, полной движения, звона и солнечного света» Т. Н. Яблонская. Как я работала над картиной «Хлеб» // Из творческого опыта. Вып. 3. М., 1957.. Решение образа центральной героини, который она представляла себе как «обобщенный образ современной украинской колхозницы», было найдено в собственном плакате, сделанном по заказу одного издательства. Яблонская принарядила женщин, изобразив их в традиционных (другими словами — старомодных), красиво драпирующихся украинских юбках вместо тех, что носили реальные колхозницы, добавила им телесной дородности и стати. Но при этом мысль надеть на главную героиню вышитую украинскую сорочку показалось ей уже «слишком схематичным и плакатным решением».

Работа над эскизами заняла всю осень 1948 года, а когда пришло время переходить к холсту, наступила зима, и пришлось обратиться к институтскому реквизиту. В ход пошли и собственноручно изготовленные миниатюрные мешки с песком, и склеенный из картона совок, послужила и куча строительного песка во дворе института, которая при определенном освещении могла сойти и за горы зерна. Главная героиня была написана с институтской натурщицы Гали Невчас. Странным может показаться, что на картине не появилось ни одного портрета тех, кто так вдохновлял Яблонскую в Летаве. Даже вместо председателя колхоза, который по всем законам соцреализма должен был занимать центральное место в композиции, слева на весах висит лишь его сумка с вложенной в нее газетой. Горизонт и небо, вопреки обычаю заполнять фон изображениями колхозных угодий, закрыты огромной, плохо прописанной скирдой, больше похожей на лохматый занавес. Только в правом верхнем углу оставался просвет для движения грузовиков. На борту одного из них закреплено красное полотнище с лозунгом «Хлеб — сила и богатство нашего государства», но он практически не читается, полузакрытый фигурами колхозников. Все это несколько ослабило идеологическую нагрузку, и смысл картины Яблонская заточила до простой и понятной каждому формулы «счастье и радость труда», вложив в нее много личного чувства, опыта и надежд. Удачным завершением работы стало название картины, «Хлеб», пришедшее, как говорила Яблонская, в день «счастливого ясновидения», когда она решила резко увеличить и разлить по всему холсту огромный ворох зерна. Ей хотелось, чтобы хлеб, ради которого и работают эти люди, звучал в картине с большой силой и радостью.

В начале 2000-х к рассказу о создании картины появился своеобразный постскриптум. В Летаве побывал корреспондент газеты «Труд». Были еще живы колхозницы, помнившие художницу-киевлянку. Глядя на картину, они одновременно узнавали и не узнавали себя: узнавали себя за работой и не узнавали в тех высоких, дородных колхозницах, которых написала Яблонская, говорили, что одевались на самом деле скромнее, юбки носили узкие, подражая городским, и все вспоминали голод. В 1946 году по всей Украине стояла засуха, неурожай охватил все регионы, в том числе и Подольский край. Кормились жмыхами, бурьянами, листьями деревьев. Только осенью 1946-го и весной 1947-го выпали дожди, снежной была и зима, и 1947 год принес большой урожай. Постаревшие крестьянки рассказали корреспонденту, что за свой рекорд по уборке урожая каждая из девчат-героев получила по катушке ниток — самая желанная для них награда, поскольку нитки, как и мыло, и иголки, ценилось больше всего.

Но вернемся в 1949 год. Еще не просохшая картина была экспонирована осенью на республиканской художественной выставке, а оттуда отправлена в Москву на Всесоюзную. Буквально накануне открытия Всесоюзной выставки, 31 октября 1949 года, когда столичная публика еще не видела новую работу Яблонской, в очередном номере центральной газеты «Культура и жизнь» вышла статья «За социалистический реализм в живописи». В ней молодая украинская художница упоминалась среди тех мастеров, в чьих работах сказывалось вредное влияние импрессионизма, у кого «в картинах реализм принесен в жертву так называемой „живописности“» А. Киселев. За социалистический реализм в живописи // Культура и жизнь. № 30. 31 октября 1949 года. . Словом, она, наряду с такими мастерами, как Аркадий Пластов и Мартирос Сарьян, была причислена к «формалистам-бракоделам».

Но едва открылась выставка, картина «Хлеб» оказалась в центре всеобщего внимания и, более того, была удостоена Сталинской премии II степени. Критика называла ее одной из лучших картин выставки и главные достоинства видела в том, что в ней нашел свое выражение радостный, свободный труд и даны образы жизнерадостных людей, прекрасных в своем трудовом энтузиазме.

Вослед газетным панегирикам Яблонская сама выступила с ответным печатным словом (в «Культуре и жизни» от 11 февраля 1950 года). Взяв поначалу покаянный тон, она признала справедливость критики в адрес своих импрессионистических работ, а потом впервые рассказала о своей работе над картиной «Хлеб», о том, что именно в Летаве, по ее словам, «почувствовала, насколько еще искусство в долгу перед нашим великим народом, как оно еще слабо отражает все величие и благородство советского человека, размах социалистического переустройства страны».

Словно присягая на верность соцреализму, она чеканила слова:

«До поездки в колхоз меня немного обижали упреки в формализме. Теперь я соглашаюсь с ними. В моем сознании произошел большой перелом. <…> К своей последней картине „Хлеб“ я подходила иначе. В ней я от всего сердца старалась передать те чувства, которые так взволновали меня в колхозе. Мне хотелось передать радость коллективного труда прекрасных наших людей, богатство и силу колхозов, торжество идей Ленина — Сталина в социалистической переделке села».

Даже в частной переписке того времени она повторяла риторику газетного выступления и продолжала настаивать:

«…что только глубокое и тесное общение с лучшими сторонами нашей жизни может толкнуть вперед наше искусство. <…> Чтобы создать действительно нужные произведения, надо подолгу жить с людьми, изучать их со всех сторон. Со всех сторон схватывать жизнь. Тогда только явится обобщение» Письмо Я. Д. Ромасу. Март 1950 года. — ОР ГТГ. Ф. 134. Ед. хр. 218..

А дальше захлестнувший Яблонскую успех «Хлеба» превратился в своего рода наваждение и чуть ли не проклятье. Картина прославила ее на всю страну и в то же время сделала заложницей собственного успеха, породила армию эпигонов, а саму художницу превратила в «законодателя тем» в живописи, утвердила непререкаемым авторитетом в украинском искусстве. Если еще до войны в институте она начинала серьезно работать над живописью, то теперь все тонкости чисто живописных ощущений были потеряны, трехлетний перерыв в работе во время войны отбросил ее назад. Для нее было очевидным, что «нужно было бы снова долго и внимательно поработать с натуры, чтоб восстановить эти забытые и

Но повторить успех «Хлеба» ей так и не удалось. Ни в большой картине «Весна» (1950 года, она сейчас находится в Государственном Русском музее), «„Весна“ — уже падение во всем, — скажет она полвека спустя. — Это уже чистейший фотографизм, натурализм и полная пассивность. И — тоже премия! Ну как не поверить, когда тебя так хвалят?» Неудача постигла и замысел картины о «рудокопах» Криворожья, не удались ей ни спортсмены на Днепре, ни строители Киева. Успех вернулся с картиной «Утро» (1954 года, она висит в Третьяковкой галерее), где она изобразила свою 13-летнюю дочь Лену — юную, тонкую, стройную, легко взмахнувшую руками, словно девочка устремляется навстречу городу, и лету, и новому, еще не прожитому дню. Картина сразу стала и до сих пор остается популярной, была растиражирована и вошла в школьные хрестоматии, хотя сама Яблонская,

И тогда, говорят, Яблонская сломала и выбросила словно заговоренные кисти, которыми написала «Хлеб» и которые ей служили в 1950-х. Этим почти ритуальным жестом она попыталась защититься от фальши и вернуться к настоящей живописи. Во второй половине 1950-х годов Яблонская вырвалась из Киева и отправилась сначала в Армению, а потом в Прикарпатье. За короткое время объехав украинские, гуцульские и румынские села, она открыла для себя новый источник вдохновения — в картинах «наивных» художников, в нарядной цветистой керамике, вышитых разноцветной гладью рушниках и даже расписных клеенчатых ковриках, поскольку больше всего ее трогало то, что живет в народе сейчас. Художницу восхищали щедрость и богатство форм и красок.

После этих поездок художественный лексикон Яблонской обновился, в нем появились контраст ярких, звонких красочных пятен, обобщенный силуэт, плоскостность и декоративность. И, работая над картиной «Лето» (1967, Государственная Третьяковская галерея), она легко строит пространство, укладывая один за другим валики холмов, перетянутые ленточками-дорожками и ритмично выложенные жгутиками-грядками. В мягких складках земли, как грибы-боровики, прячутся украинские хатки и, словно шары, перекатываются кроны деревьев. Сине-зеленый мир, где все подчинено единому ритму.

Летом 1972 года Татьяна Яблонская побывала в Италии. Это была уже не первая поездка в страну, куда мечтает попасть каждый художник. Но ни Рим, ни Венеция, ни что-то другое в этот раз не захватили ее чувства так, как Флоренция. Она целыми днями ходила по городу, а вечерами усталая садилась у окна, вглядывалась в лабиринт узеньких улочек, живописный узор черепичных крыш, и припоминала впечатления прошедшего дня.

Вернувшись в Киев, она долго работала, под рукой у нее были небольшие акварельные этюды, сделанные с натуры. Но Яблонской хотелось, чтобы за непосредственностью беглых живых впечатлений настоящего проступало прошлое этого необыкновенного города, его история и искусство.

По наброску, сделанному дочерью Еленой, унаследовавшей ставшую уже семейной профессию художника, она представила себя в гостиничном номере в неожиданном ракурсе — со спины, облокотившуюся на подоконник и погруженную в созерцание раскинувшегося внизу скопления дворцов, домов, церквей. Подобно художникам Раннего Возрождения Яблонская тщательно выверила перспективу комнаты, расчертила выложенный черной и белой плиткой пол. Распахнутое окно уподобила триптиху, создав в картине еще одну картину, и написала то, что было особенно дорого ей в этом городе: в центре — громада Санта-Кроче, национального пантеона Италии, где покоится прах Леона Баттисты Альберти, Микеланджело и Галилео Галилея. Там же, в левом верхнем углу, изображена часть форта на другом берегу реки Арно, который строился под руководством Микеланджело. Левая створка окна-триптиха отражает башню палаццо Веккьо, а на правой Яблонская запечатлела собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который в действительности не был виден ни в окне, ни в отражении, но художница была убеждена, что не может быть образа Флоренции без этого купола.

За картину «Вечер. Старая Флоренция» (она была закончена в 1972 году и находится в Государственной Третьяковской галерее) Татьяна Яблонская была награждена серебряной медалью Академии художеств СССР. Сама она признавала в этом произведении влияние искусства старых мастеров и даже называла его своим новым пленом. Но в этот «плен» попала не только Яблонская. В 1970-е годы отечественные художники все больше начинали чувствовать себя как дома в любом пространстве и времени, в любом периоде художественной истории человечества. И Татьяна Яблонская, вступив на этот путь, одержала свою очередную победу.

Шли годы. Что бы ни происходило в жизни Татьяны Яблонской, ее никогда не покидало поистине неистощимое жизнелюбие и жизнестойкость. Наступившую старость принимала с улыбкой, прикованная к инвалидному креслу, продолжала работать сидя у окна.

Не раз она принималась за автобиографические записки. В отрывке, датированном 1997 годом писала:

«Год рождения не выбирают. Я родилась в 1917-м. Прожила почти весь тяжелый ХХ век. Много было всего пережито. Теперь все эти годы оцениваешь уже на расстоянии. Оправдываться ни в чем не буду. Одно скажу — ко всем своим работам относилась искренне. Иногда приходилось идти на компромиссы — пусть меня не очень строго судят».

В одной из бесед с дочерью Татьяна Ниловна произнесла: «А все-таки лучшая моя картина — это „Хлеб“!» Это произошло весной 2005 года, ее последней весной. Дочь вспоминала:

«…прозвучало очень значительно, как итог долгих раздумий. Известно, что мама была строга к себе, в своих высказываниях и текстах она часто подвергала сомнению ценность своих работ и даже целых периодов. Эти оценки менялись под влиянием разных настроений, но мама была человеком увлекающимся и импульсивным. Но тем не менее такая фраза прозвучала, и, наверное, неспроста».

Приходило ли вам

Действительно, арсенал средств Красулина во многом составили материалы, которые другой человек счел бы неэстетичными. Исписанная бумага и гофрокартон, старые доски, коробки, строительная сетка — попадая в руки художника, все это обретает новую жизнь. Эта особенность Красулина творить из бедных материалов роднит его творчество с искусством итальянского arte povera. Это движение зародилось в Италии в 1960-е годы, в буквальном переводе — «бедное искусство». Его представители выступали против привычно красивого в искусстве, они использовали в своих работах нехудожественные приемы и материалы, предметы из окружающей их действительности, которые не требовали дополнительных финансовых вложений. Красулину такой подход отчасти близок, однако он отмечал, что его работы не были вдохновлены западными художественными явлениями, а были связаны исключительно с собственными поисками. Что характерно именно для Красулина, подобные простые предметы зачастую становились для него не только материалом, средством достижения художественного образа, но и вполне самодостаточной темой для творчества и объектом для размышлений. Как ему удавалось превращать эти на первый взгляд заурядные объекты в произведения искусства? Попробуем разобраться.

Андрея Красулина традиционно причисляют к плеяде шестидесятников — поколению деятелей отечественного искусства, которые стали одним из символов свободы мысли и творчества прошлого века. Из числа скульпторов-современников Красулина к этому кругу также принадлежат Аделаида Пологова, Дмитрий Шаховской, Нина Жилинская, Ирина Блюмель, Татьяна Соколова. Эти художники после долгого периода господства соцреализма обратились к поискам нового пластического языка. Все шестидесятники выпадали из-под давления идеологии, но при этом их совершенно не обязательно объединяют общие творческие приемы. Так, Красулин — совершенно самобытный художник. Он окончил отделение монументальной и декоративной скульптуры в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне это Академия Строганова) и почти сразу отошел от скульптуры в традиционном ее понимании, выбрав путь экспериментов.

С 1960-х годов арсенал техник Красулина постоянно расширяется: от скульптуры — к живописи, графике, воздушным объектам. От более традиционных, трудоемких, дорогостоящих материалов он совершал переход к все более простым. Эта тенденция однажды даже привела его к полной дематериализации своего творчества. Он сделал выставку, которая называлась «Не вещь» Выставка прошла в 2013 году в Pechersky Gallery на «Винзаводе». Ее экспонатами стали не объекты, а тени. Так что в некотором смысле эволюция в творчестве художника, несомненно, просматривается. Но в то же время на всех этапах его работы демонстрируют органичное единство. Так, в течение десятилетий Андрей Красулин неизменно разрабатывает в разных техниках излюбленные темы — «Коробки», «Полосы», «Доски», «Пейзаж», «Табуретки», — которые дают ему широкий простор для художественных вариаций.

«Коробки» Андрея Красулина — яркий пример творческого мышления художника, которое позволяет ему видеть в обыденных предметах красоту, недоступную другим людям. Однажды, проходя мимо обыкновенной картонной коробки, немного мятой, пожившей, он обнаружил в ней законченную художественную форму, которая не нуждается в исправлении или дополнении. Это впечатление породило целую серию работ, в которой Красулин исследует самодостаточную ценность конструкции этого предмета. Иногда он отливал коробку в бронзе, таким образом переводя в вечный материал. Литейщики, с которыми Красулин работал, со временем научились отливать в бронзе не только картон, что уже весьма технологически сложно, но даже бумагу. И это породило в творчестве художника парадоксальную игру материалов, когда легкая коробка может стать тяжелым металлом, когда дешевый картон становится достойным того, чтобы быть отлитым в дорогостоящей бронзе.

Образ коробки настолько захватил художника, что он впоследствии обратился к нему и в технике живописи. Живопись в творчестве Красулина тесно связана со скульптурой и нередко продолжает тематику его трехмерных произведений. В своих живописных работах Красулин демонстрирует разные аспекты неизменных форм коробок, изображает их во всевозможных ракурсах. Но здесь уже большое значение в разработке темы приобретает цвет, который играет роль формообразующего начала. Красулин стремится показать в живописи не только сам предмет, но и жизнь этого предмета в пространстве. Подробно отображая структуру коробки, отсекая лишнее, Красулин приводит ее к значению образа-символа.

Того же пристального внимания художника был удостоен другой простой бытовой предмет — табуретка. Она стала

Возвращаясь к теме метаморфоз материала в творчестве Красулина, обратимся к его произведению под названием «Герой» 1974 года. Эта композиция, сложенная из грубо обтесанных кусков дерева и дощечек, превращена в подобие скульптурного бюста без лица, хотя, конечно, сходство с человеком здесь лишь условно. Художественный язык схематически выполненных торса, плеч и головы близок искусству архаики. Опять же, это некая простая конструкция из несущих и несомых элементов. Красулин акцентирует выразительные качества того материала, который использует. Форма скульптуры сохранила следы прикосновения инструментов к поверхности дерева — с первого взгляда на работу зритель считывает, что по своей сути это деревянная скульптура с характерной формой слегка обработанных деревянных бревен и маленьких, прибитых к голове бюста деревянных дощечек. Но на самом деле это произведение отлито в бронзе, и, только присмотревшись внимательнее или прочитав надпись на этикетке, мы вдруг обнаруживаем эту удивительную метаморфозу. Художник ломает в этой работе наше представление о том, как должно выглядеть произведение из бронзы.

Еще один пример неординарного подхода Андрея Красулина к материалу — это его серия работ под названием «Каллиграфия». В рельефах серии есть прием, который роднит творчество Красулина с работами его старшего современника — итальянского художника Лучо Фонтаны Лучо Фонтана (1899–1968) — итальянский скульптор и живописец.. Всю жизнь этот итальянский художник писал картины, и только под конец жизни ему пришла в голову идея сначала проткнуть, а потом и разрезать свой холст. Если бы не этот простой жест, он никогда бы не оставил такой след в искусстве, был бы художником второго или третьего ряда. Но разрез холста сделал его одним из главных итальянских мастеров послевоенного времени. И если Лучо Фонтана прославился разрывами и разрезами на холстах, то в работах Красулина прорези и разрывы появляются в листах металла. И здесь мы снова сталкиваемся с темой парадоксов материала в творчестве художника. Жесткий лист металла в работах Красулина режется, как бумага, как холст, натянутый на подрамник. Причем художник признавался, что мотив разрывов появился в его работах задолго до того, как он познакомился с творчеством Лучо Фонтаны.

Особое место в творчестве Красулина, занимают работы из цикла «Доски», созданные в середине 1990-х годов. Три произведения цикла — «Плуг неба», «Пол», «Domus» — сейчас находятся в собрании Третьяковской галереи. Появились они в переломный момент творчества Красулина, когда художник окончательно для себя решил, что он больше не хочет заниматься скульптурой в традиционном ее понимании. Эти перемены были связаны с его отказом от ремесленного, трудоемкого подхода к созданию произведений, с отходом от привычного понятия красоты. В тот самый момент художник переезжал из старой мастерской в новую. Перевозя вещи, художник выломал пол и забрал с собой для хозяйственных нужд доски, по которым ходил тридцать лет. А уже на новом месте он присмотрелся к этим доскам, и они заворожили его контрастом между нетронутой внутренней стороной и стороной верхней, сохранившей на себе царапины, загрязнения и прочие следы того, что происходило в мастерской художника.

Те самые доски и стали материалом для произведений из одноименного цикла. Красулин создал из них вертикальные конструкции, превращенные в лаконичные архитектурные образы-символы, некие художественные метафоры. Одна из работ цикла — композиция «Пол», опять же характерное для Красулина произведение-парадокс. Во многом «Пол» художника прямо противоположен тому, как зритель обычно представляет себе пол. Деревянные планки из горизонтального положения Красулин приводит в вертикаль, привычно прямую плоскость наделяет зигзагообразными изломами и в довершение образа вводит в композицию цвет. Геометрические формы зеленого, белого, желтого и других цветов уменьшают резкий контраст между верхней исхоженной поверхностью и свежим деревом с оборотной стороны досок. В качестве крепления Красулин использовал металлические болты и стальные тросы, которые при касании издают звук, подобный звукам ненастроенного инструмента. И это еще один пример того, как художник переворачивает привычное нам с ног на голову. Если обычный пол издает звук скрипа половиц, то «Пол» у Красулина — это причудливый струнный инструмент.

Андрей Красулин использует не только большие половые доски, но и маленькие деревянные реечки, такие, из которых сколачиваются ящики для фруктов. Опять же, это не дерево, из которого обычно создаются скульптуры, а материал, который после использования идет на выброс. Из этих деревянных реечек Красулин мастерит подобия картин, в которые он активно вводит цвет, скомканную бумагу и другие элементы. Доски стали для него неким художественным модулем, отправной точкой для дальнейших, часто спонтанных экспериментов. И в конечном итоге доски в его работах преобразуются до такой степени, что все бытовые ассоциации с используемым материалом стираются, а рождаются ассоциации уже совершенно другого рода.

Еще один пример — это серия офортов, выполненных на черновых рукописях романа его жены, писательницы Людмилы Улицкой*. Серия под названием «Офорты на рукописях Людмилы Улицкой*» далека от понятия иллюстрации. В графике художника строки литературного произведения получают не изобразительное дополнение, а собственную образно-художественную самоценность. Работая с исписанной литературными строками бумагой, Красулин объединяет излюбленные мотивы своего творчества с текстом, выделяя и увеличивая его фрагменты, пока он полностью не утрачивает первоначальный смысл, превращаясь в эффектные линии и пятна.

В процессе создания упомянутых мной произведений Красулина, как, в

Для творчества художника важен не только результат, но и сам процесс — наблюдая за ним, ощущаешь его естественность и легкость. Самый обыкновенный предмет, внезапно попавший ему на глаза, может вдруг переродиться под его руками в самодостаточное художественное высказывание. Красулина особенно занимает процесс организации пространства вокруг себя, когда он извлекает красоту из хаоса, подчиняет его своей творческой воле. Именно поэтому для эстетики Красулина так важно понятие мастерской. Например, одна из самых больших его выставок 1998 года называлась «Старая мастерская. Новая мастерская».

Сам художник относится к своей мастерской как к одушевленному пространству. Приведу его цитату: «Мастерская — женского рода. Это место рождения. Она не терпит невнимания, она ревнива к приходящим. Она всегда готова сотрудничать. В ней есть всё. Она и есть главное, или единственное, или лучшее произведение». В своей мастерской Красулин живет, ищет и находит вдохновение, размышляет, творит. Атмосфера его мастерской запоминается на всю жизнь каждому, кому довелось в ней побывать. Это пространство, где каждая деталь рассказывает о процессе творческих поисков и обретений. Станки и инструменты, холсты, деревянные заготовки, листы бумаги, свернутые в рулоны, и скульптурные объекты — все это существует в гармонии, все это взаимодействует друг с другом и рождает впечатление декорации для таинства творчества, происходящего в этом пространстве.

В этом, собственно, и заключается сила творчества Красулина: его прикосновение вселяет художественное начало даже в самое заурядное. Впрочем, это только на первый взгляд простое прикосновение — на самом деле, конечно, за ним стоят годы труда и творческих поисков. Философия мастера утверждает значительность незначительного, которую он акцентирует при помощи легкого творческого вмешательства — введения цвета, парадоксальной трансформации почти невесомых материалов в тяжелую бронзовую отливку. При этом важно понимать, что смысл этих предметов в творчестве Красулина не в том, чтобы поместить предмет в выставочное пространство и наделить его художественной концепцией. В его произведениях, как правило, не стоит искать завуалированные смыслы. Коробки, табуретки и прочие предметы у Красулина во всех отношениях самодостаточны. Они заключают в себе ту законченную совершенность нашей повседневной действительности, которую художник сумел увидеть и попытался донести до зрителя.

*Признана иностранным агентом.

Человек эпохи Возрождения — это не обязательно человек, живший в XV–XVI веках. Он может жить в любое время — даже в ХХ веке. Именно таким человеком был Дмитрий Дмитриевич Жилинский. Гуманизм эпохи Возрождения пробудил интерес человека к самому себе, желание понять смысл и цель своей жизни. Идеал человека видели в творце, для которого характерно осознание красоты окружающего мира, желание познать себя и природу, стремление к творческой деятельности. Через искусство определялось место человека в мире. И вот такого художника с интересом к человеку, к его личной жизни, жизни в природе, красоте этого мира зритель встречает в Советской стране в конце 1950-х годов. А ведь именно в это время в художественной жизни СССР наравне с соцреализмом возникает так называемый «суровый стиль». На смену таким картинам, как «Торжественное заседание», «Колхозное изобилие», пришли «Наши будни», «Ремонтники», «Строители Братской ГЭС». Главной темой этого направления реалистической живописи был труд, настоящая жизнь рабочих, крестьян, трудящихся обязательно в суровых условиях — допустим, на Крайнем Севере, на Сахалине, в жаркой пустыне.

На этом фоне Дмитрий Жилинский буквально ошеломил как зрителей, так и искусствоведов. В середине

Здесь Жилинский впервые обратился к темперной живописи. Эта техника использовалась художниками эпохи Возрождения и в древнерусском искусстве. Почти 10 лет, начиная с конца

При этом поверхность произведения остается плоской, а изображение приобретает более объемный, почти трехмерный эффект.

Жилинский с этого времени сам выпиливал себе основу для будущих произведений. Он выбирал древесно-стружечную плиту, иначе ДСП, или оргалит, сам окантовывал произведения, замешивал грунт (такой грунт называется левкасом). Затем последовательно наносил красочный слой и лак — и так несколько раз. Работал тончайшей кисточкой — всего три-четыре волосинки.

И, впервые обратившись к темперной живописи в произведении «У моря. Семья», хранящейся в Третьяковской галерее, Жилинский на обороте доски напишет очень подробно, какую технику и материал использовал. Тем самым Жилинский хотел сказать, что профессия художника — это не только творческий труд, требующий хорошей фантазии, вдохновения, но и кропотливая, качественная техническая работа, для которой необходимы знания и виртуозное владение живописными материалами. Этика труда, понимание его нравственного смысла присущи Жилинскому в той высокой степени, что и понимание искусства, красоты, художественной гармонии.

Картину «У моря. Семья» всегда можно увидеть в экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Это произведение было написано вскоре после поездки Дмитрия Жилинского в Италию, откуда художник вернулся пораженный красотой живописи великих мастеров эпохи Возрождения. Тема бытового жанра становится только приемом для создания картины, которая наполнена различными символами. Это картина-фантазия на тему семейной идиллии, мечта человека о счастье, материнстве, безмятежности детства. Главная идея раскрывается через гармоничные образы жены, дочери, сына и самого автора. Центральное место в картине занимает образ матери в ярко-красном купальнике, изображенной со спины. Ее жест над головой сына (символ защиты) отсылает нас к великим полотнам эпохи Возрождения. Тут можно вспомнить жесты Платона и Аристотеля с фрески Рафаэля «Афинская школа» или известнейший фрагмент из фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Изображенный на втором плане отец семейства передан как античный мужественный герой, смотрящий на зрителя. Он кормилец семьи, ее опора и стержень. Он держит рыбу на копье, что также может считываться как древний символ христианства, сакрального объединения людей. И это — в эпоху соцреализма.

Другая прославленная картина Жилинского, «Гимнасты», сейчас находится в Русском музее. Про эту картину, с которой печатали открытки и марки и за которую художник получил медаль Академии художеств СССР, сам автор говорил так:

«Я очень полюбил раннее итальянское искусство, Тициана. Они делали удивительные вещи, независимо от света. Зашел я в тренировочный зал, свет там с разных сторон, а они в белом, ковер красный. И я дома сделал эскиз… И уже на основе моей любви к чистому цвету, по рисункам, сделанным с каждого, я скомпоновал. Это мое представление: передать суть, а не видимость. Не то, как это кажется глазу» А. Козырев. Дмитрий Жилинский: «Я удивляюсь красоте людей» // Сократ. № 3. 2011..

Картина «Гимнасты СССР» Дмитрия Жилинского — это прежде всего картина-портрет, которая отражает настройку воли и чувства каждого спортсмена. Это видно в их лицах, ощутимо в выразительности жестов. Ясность и четкость композиции, острота ракурсов, чистота цвета психологичны. Сам Жилинский ссылается на Тициана, но мне кажется, что эти четкие силуэты и чистота цвета — это еще и дань его учебе на монументальном факультете Московского института прикладного и декоративного искусства и у Владимира Фаворского. История того, как Жилинский стал художником и какую школу он прошел, весьма интересна.

В биографии художника, как и в его искусстве, отразились сразу несколько исторических эпох. Отец Дмитрия Жилинского был из старинного польского рода. Прадед и прабабушка Жилинского были арестованы как участники борьбы за независимость Польши, а их детей воспитала друг семьи, педагог Мария Быкова. В коммуне, которую Быкова основала в своем имении, встретились дед и бабушка Жилинского — сводная сестра художника Валентина Серова. Это родство с Серовым еще сыграет свою роль в судьбе Жилинского. Да и профессиональная судьба будущего художника решилась благодаря его бабушке. Она отправила рисунки внука двоюродной сестре Серова — Нине Симонович-Ефимовой, жене художника Ивана Семеновича Ефимова. В ответ они написали, что Дмитрий должен заниматься искусством, у него есть талант и он никогда себя не простит, если не станет художником. Жилинский последовал совету и в 1944 году поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства. Он начал свое художественное образование как мастер витража. Витражное искусство — четкое, яркое — поразило воображение молодого художника. Эти средневековые художественные традиции остались в его творчестве в качестве стилистического приема — например, в тех же «Гимнастах СССР».

После разгрома Московского института прикладного и декоративного искусства, когда многих преподавателей этого вуза обвинили в формализме и власти решили ликвидировать этот институт, часть оставшихся преподавателей ушли в Строгановское училище, а некоторые вместе со своими студентами уехали в Ленинград, в училище Штиглица. Жилинский же продолжил учебу на живописном факультете Московского художественного института имени Сурикова в мастерской Николая Чернышева, очень увлеченного древнерусским искусством, который сумел передать эту любовь Дмитрию. Другими учителями Жилинского были выдающиеся мастера, среди которых Павел Корин, Семен Чуйков, Алексей Грицай.

Показанные в середине

Портреты Жилинского всегда достоверны и близки к натуре. Поэтому перед ним, как и перед любым другим хорошим портретистом, встала необходимость писать портреты высших членов партии. Но художник вышел из положения благодаря уроку своего учителя — Павла Дмитриевича Корина.

У Жилинского получалось воплощать свое художественное видение и при этом не только не ссориться с партией, но даже отвечать на ее идеологические запросы. Так произошло с триптихом «На новых землях», который находится в коллекции Третьяковской галереи. Жилинский побывал в командировке на целинных землях. Но целинных вещей как таковых в его творчестве нет. Жилинский говорил, что триптих — это не фактическое отражение поездки на целину, а ее отголосок Е. Я. Смирнова. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама // Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015..

Вместо целинников Жилинский пишет своих знакомых. Эти реальные люди, они не покорители целины в прямом смысле этого слова. Натурная среда, образы загорелых рабочих, которые мы привыкли связывать с целинными картинами таких художников, как Дмитрий Константинович Мочальский или Виктор Ефимович Попков, отсутствуют. Жилинскому важно изобразить подъем духовной целины. Это произведение можно интерпретировать как идеализацию жизни в рамках концепции прекрасного будущего. «На новых землях» — это попытка художника уйти от общепринятых в тот период принципов «сурового стиля», это радикально новый подход к соцреализму. Условная целина Жилинского соотносится с новой идеей преображения земли культурной средой.

Триптих «На новых землях» 1967 года написан темперой по левкасу на изоплите. Это три произведения, но рама у них общая:

«Все картины триптиха „На новых землях“ смонтированы в единую раму-конструкцию, которую Жилинский, по его выражению, „выпилил и выстругал“ своими руками. <…>

Эта уникальная рама поражает воображение. Возникают аналогии со средневековым складнем и готическим витражом, ассоциирующим произведение с образом совершенного мира» Е. Я. Смирнова. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама // Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015..

Рама декорирована гипсовыми скульптурами. Композиция была выполнена женой Жилинского, Ниной Ивановной Жилинской. Она придала скульптурам черты реальных людей. Вверху мы видим Владимира Андреевича Фаворского с кустом роз. Художник и педагог сильно повлиял на Жилинского. Именно от него Жилинскому досталась любовь к древнерусскому искусству и внимание к построению пространства. Ниже расположена скульптура Анастасии Федоровны, матери художника, с младшим внуком Василием. Себя Нина Жилинская изобразила сверху слева — с книгой, а самого Жилинского — внизу. Благодаря скульптурам роль рамы в триптихе многократно увеличилась. Но при этом рама не существует отдельно от картины — она встречает зрителя и провожает его в ее мир. Такие рамы с изобразительными или скульптурными элементами Жилинский будет делать и в дальнейшем — для особенно важных работ его творчества.

Это наиболее ярко обыграно в картине «Под старой яблоней», посвященной трагической истории семьи художника. В качестве основы Жилинский использовал доску, подготовив ее так, как готовят доску для иконы. В ковчеге — углубленном среднем поле на лицевой стороне доски — изобразил свою мать и детей, а на полях поместил фигуры отца, расстрелянного в 1937 году, и брата, погибшего на фронте. Сопоставление плодоносящего дерева и женщины в окружении внуков становится метафорой несокрушимой жизненной силы. Также она, потерявшая мужа и сына, становится олицетворением памяти. Например, рама триптиха «1937 год», который был написан в 1987 году и находится сейчас в Третьяковской галерее, связана с темой произведения и усиливает впечатление от самой картины. На ее верхней планке написано: «Посвящаю без вины погибшим в годы репрессий и беззакония». А внизу в раму вмонтирована копия справки о посмертной реабилитации отца Жилинского.

Жилинский высоко оценен как художник не только в России. Например, его работами интересовались немецкие меценаты — Петер Людвиг и его жена. Для них «знакомство с творчеством Жилинского послужило отправной точкой интереса к современному искусству России» А. Дьяконицына. Persona classica. Дмитрий Жилинский // Дмитрий Жилинский. М., 2007.. Часть своей коллекции Людвиг в 1995 году передал в дар Русскому музею. Таким образом был основан музей в музее — Музей Людвига в Русском музее.

Дмитрий Жилинский провел несколько лет в Дании, где ему заказали серию парадных портретов королевской семьи и их приближенных. Цикл портретов был приурочен к празднованию 500-летия российско-датских отношений. Хотелось бы остановиться на одном из них — портрете королевы Маргрете II. Королева позировала Жилинскому около десяти раз — для ее рабочего графика это большая нагрузка. Но иначе быть не могло — верный принципам своего великого двоюродного деда Валентина Серова и учителя Павла Корина, Жилинский не писал портретов по фотографиям. Над созданием огромного полотна — два с половиной на полтора метра — Жилинский трудился около полутора месяцев. Фоном к фигуре королевы должна была послужить стена, убранная старинными гобеленами. Но потом возник более содержательный вариант — вместо гобеленов поместить на стену портреты сиятельных предков Маргрете II: ее отца, короля Фредерика IX, и ее родственника, российского императора Александра III, который был женат на прабабушке королевы — принцессе Дагмар, мы ее знаем как русскую императрицу Марию Федоровну. Директор музея в замке Розенборг рассказал Жилинскому, что в одной из гвардейских казарм под Копенгагеном хранится портрет российского императора Александра III кисти Валентина Серова. Этот портрет Александра III вряд ли бы увидела публика и историки искусства, если бы через сто с лишним лет внучатый племянник Валентина Серова Дмитрий Жилинский не отправился бы в Копенгаген писать портрет датской королевы. Мастера так поразила связь времен, что он решил непременно использовать образ российского императора в портрете королевы. Именно благодаря открытию Дмитрия Жилинского русские зрители смогли увидеть портрет кисти Серова на его персональной выставке в Третьяковской галерее в 2015 году.

Дмитрия Жилинского по праву можно назвать одной из центральных фигур в советском искусстве. Творчество Жилинского несет в себе черты яркой художнической индивидуальности, интеллектуализма в лучшем смысле этого слова, серьезного и углубленного самоанализа, наконец, потребности в постоянном активном общении со зрителем. По содержанию и по художественному языку его творчество не укладывается в рамки

Драничкина О. С., Коткина С. С., Назаретян М. А., Смирнова Е. Я., Яркова Е. С. Дмитрий Жилинский. Ближний круг. Каталог выставки. М., 2017.

Дьяконицына А. Л. Persona classica. Дмитрий Жилинский. Дмитрий Жилинский. М., 2007.

Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. М., 2017.

Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. Ближний круг. Третьяковская галерея. № 2. М., 2017.

Дьяконицына А. Л. Дмитрий Жилинский. Новые открытия. Русское искусство. СПб., 2019.

Коткина С. С. Манифест авторского стиля. Панорама искусств. № 4. М., 2019.

Смирнова Е. Я. Триптих Д. Д. Жилинского «На новых землях». Картина и рама. Рама как объект искусства. Материалы научной конференции. М., 2015.

Коткина С. С. Интервью с Дмитрием Жилинским. Февраль 2002 года, октябрь 2005 года, октябрь 2009 года, ноябрь 2012 года, апрель 2015 года.

Коткина С. С. Интервью с Марией Фаворской-Шаховской. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Григорием Дервизом. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Еленой Ефимовой. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Иваном Голицыным. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Натальей Нестеровой. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Татьяной Назаренко. Ноябрь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Ириной Старженецкой. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Алексеем Обуховым. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Таиром Салаховым. Октябрь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Зурабом Церетели. Сентябрь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Андреем Золотовым. Июнь 2016 года.

Коткина С. С. Интервью с Алексеем Ананьевым. Январь 2017 года.

Оскара Рабина по праву называют лидером, а сейчас уже и классиком нонконформизма. Но даже в среде неофициального искусства у этого художника свое, особое место. И дело не только в его творчестве, но во многом и в личной позиции, его уникальной художественной судьбе, которая напрямую связана с противостоянием неофициального искусства и власти.

Наиболее радикальным для 1960-х годов, а Оскар Рабин принадлежит именно к поколению шестидесятников, было абстрактное искусство. Однако Рабин, хотя и находился в оппозиции и даже, можно сказать, ее возглавил, все же в живописи остался в сфере фигуративизма. И тем не менее творчество Рабина совершенно противоположно так называемому единому творческому методу, который сложился в официальном искусстве. Метод подразумевал единство содержания и формы, которые должны служить делу прославления существующего строя во всех его проявлениях. Это касалось прежде всего темы, но также художественного стиля и жанров.

Так сложилось, что советское официальное искусство генетически было связано с двумя художественными школами дореволюционного периода. Первая была родственна направлению, которое возникло в середине XIX века и которое вслед за французским художником Густавом Курбе принято называть реализмом. В русской живописи второй половины XIX века это направление было представлено двумя крупными художественными объединениями — передвижниками и Союзом русских художников. Вторая дореволюционная художественная школа была связана с другим направлением, антиподом реализма — академизмом. Если реализм отличает стремление к объективному отображению действительности и социальная проблематика, то академизму были присущи идеализация натуры, тщательная проработка деталей, ориентир на античное искусство.

Эти два художественных направления после создания в 1931 году Союза художников СССР стали основополагающими для главного стиля Страны Советов, который был назван советским реализмом. В довоенный период сложилась система критериев оценки работ художников и закрепились определенные каноны, условно говоря, «правильной» советской живописи, которая соответствовала идеологическим установкам строителей коммунизма. Большое значение отводилось не только художественным особенностям картины, но ее социальной значимости, которая должна была отвечать классовым интересам победившего пролетариата.

Социальный заказ государства на произведения художников подкреплялся отлаженной системой управления через ряд учреждений, главными из которых были Министерство культуры, Академия художеств и Союз художников. Основным жанром официального искусства стала тематическая картина, которая представляла советского человека, успешно строящего коммунизм. Большеформатные произведения этого жанра восходили к историческим полотнам XIX века.

Свободного художественного рынка в СССР не было, поэтому выполнение работ, отвечающих идеологии, было непременным условием не только присутствия в художественной среде, но и просто выживания.

Творчество мастеров, которые получили профессиональное образование в рамках сложившейся системы и состояли в Союзе художников СССР или в его дочерних республиканских и городских структурах, получило название «официальное искусство». Но и в официальной художественной сфере происходили изменения. Они были связаны со сменой поколений, новым видением реальности и новыми художественными методами, необходимыми, чтобы выражать дух времени. Поэтому официальный стиль — это не

Это отступление от нашей темы неслучайно, потому что без него невозможно понять ни особенности творчества Оскара Рабина, ни его самого.

До перестройки работ Оскара Рабина в Третьяковской галерее не было. Первая работа появилась в 1994 году и была подарена автором. Позднее, благодаря участию художника Владимира Немухина при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры, в галерее появились еще три картины. Каждое из этих произведений можно отнести к определенному композиционному типу, который сформировался в творчестве Рабина и сознательно или интуитивно противопоставлен официальным жанрам.

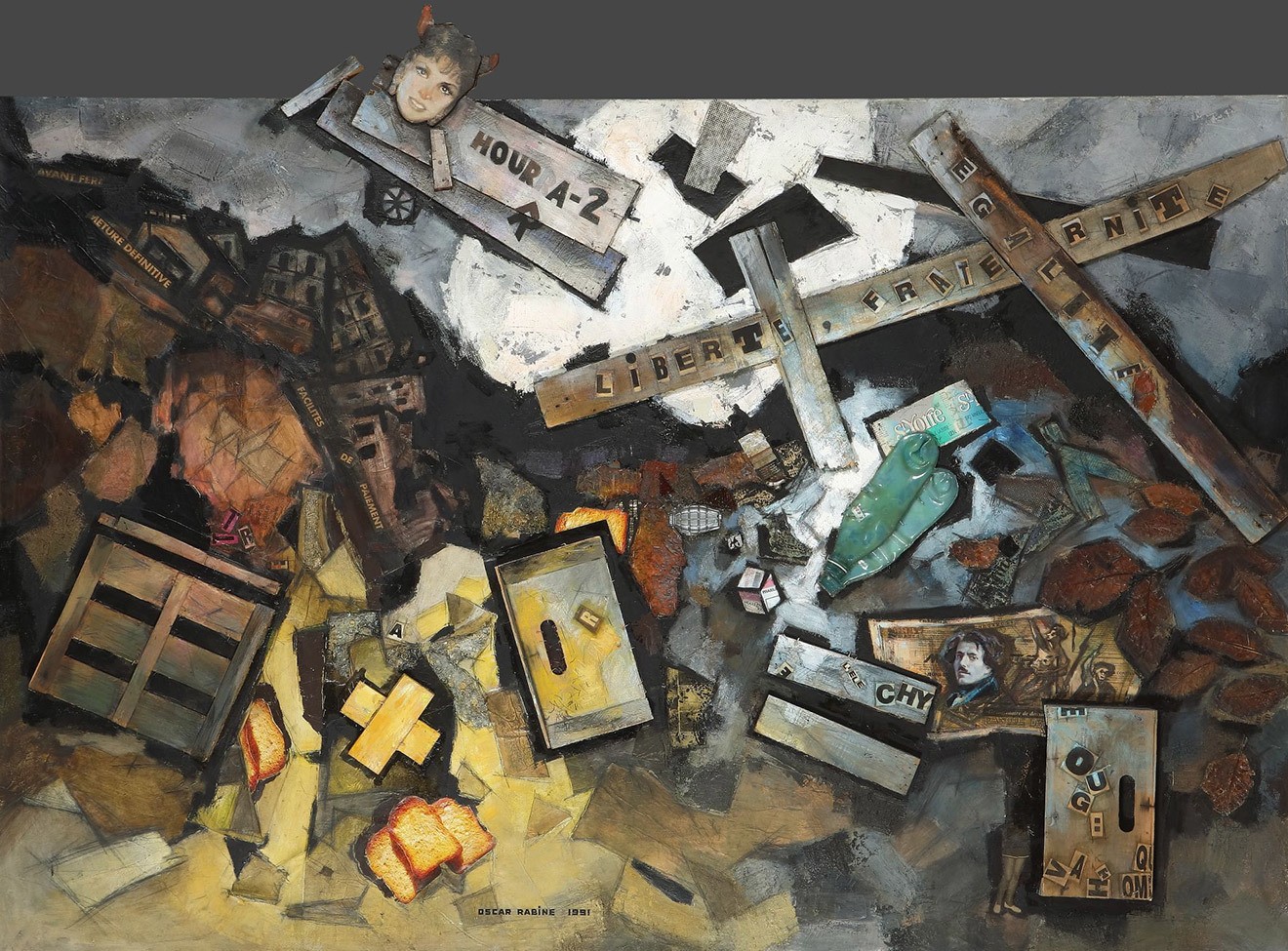

Герои произведений Рабина — лампы, бараки, рыбы, марки, этикетки, монеты, паспорта, то есть вещи, окружающие людей, — преподносятся художником как самоценные предметы, едва укладывающиеся в рамки

Картина «Луна и череп» (1973) продолжает вечную тему Vanitas, тему смерти, превратности и тщетности бытия, которая возникает уже в ранних произведениях Рабина и остается почти неизменной в его творчестве. Разумеется, тема смерти в официальной советской живописи была под запретом, так как от содержания тематических картин требовался жизнеутверждающий пафос.

Стремление превратить картину в знак и, наоборот, сделать художественным произведением определенный набор материальных условностей человеческого существования, таких как почтовые открытки, дорожные знаки и документы, привело Рабина к созданию работ в стиле поп-арт, как, например, работа, которая тоже находится в Третьяковской галерее, «Один рубль» (1967). Большую ее часть занимает монета, которая как будто катится по этой картине. Особая техника, которую использует художник, смешивая масляные краски с песком, придает изображениям почти осязаемую объемность.

Оскар Рабин принадлежит к поколению, отрочество и юность которого пришлись на военные годы. Его современники — художники, которые сформировались под влиянием разнообразных и разновекторных течений, сложившихся в послевоенное время и олицетворявших бурные годы хрущевской оттепели.

За рубежом художественную жизнь второй половины XX века принято называть искусством после Второй мировой войны, что, пожалуй, наиболее точно отражает суть мировосприятия людей, творчество которых складывалось в 50–60-е годы XX века.

О трагических событиях военных лет, сиротстве, скитаниях, нищенском существовании в послевоенные годы, голоде, отчаянии и попытках самоубийства Рабин рассказывает в книге «Три жизни», которая была издана в Париже в 1981 году O. Rabine. L'artiste et les bulldozers. Être peintre en U.S.S.R. Paris, Editions Robert Laffont, 1981. Русское издание вышло в Нью-Йорке в 1986 году.. Интонация этих воспоминаний схожа с его живописью. Автор не принуждает читателя сопереживать, он будто наблюдает за тем, что с ним происходило, со стороны и просто перечисляет, называет происшедшее. Такой взгляд заставляет читателя еще отчетливей увидеть весь ужас и абсурд пережитого. Эта особая отстраненность от реальности в изображении самых обычных предметов и событий станет одной из составляющих образного языка, созданного художником.

Вот несколько цитат из книги воспоминаний, где автор рассказывает о своем детстве. «Мои отец и мать, — пишет Рабин, — по образованию врачи, познакомились в Цюрихском университете, где оба учились. Отец — Яков Рахмаилович Рабин, родившийся на Украине еврей, которого я почти не помню (он умер, когда мне исполнилось шесть лет), мать — Вероника Леонтиновна Андерман — латышка. Она умерла, когда мне исполнилось тринадцать лет» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..

В начале 1930-х годов вместе с матерью, назначенной главврачом культбазы, Рабин оказался на Крайнем Севере СССР, в Ханты-Мансийском национальном округе. Об этом есть несколько строк в воспоминаниях: «Ханты и манси приезжали за мукой, солью, патронами, а культбригады разъезжали по стойбищам… Мать постоянно участвовала в этих поездках. И не столько в качестве врача… сколько как агитатор. Язык ханты и манси она выучила очень быстро» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. В это же время в Москве от рака желудка скончался отец Рабина, так и не успевший выехать вслед за женой и сыном. Они вернулись в столицу, до начала войны оставалось несколько лет. Маленький Оскар посещает музыкальную школу и школьный кружок рисования. В книге «Три жизни» он вспоминает: «Я стал рисовать каждую свободную минуту… почти на всех уроках, рисовал дома, пока мама не загоняла меня спать. Карманные деньги, уходившие прежде на конфеты и мороженое, тратились теперь на краски и кисточки» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..

В июне 1941 года началась война. Здоровье матери, подорванное на Крайнем Севере, ухудшилось, и холодной зимой 1942 года мать умерла. «Оставшись дома один в ледяной, черной от копоти комнате, я плакал долго и не мог остановиться… Пока жива была мать, я постоянно чувствовал ее внимание и скрытую ласку. После ее смерти до меня никому не было дела… Целый день я лежал в промороженной комнате и думал только о том, чтобы поскорее наступило утро, когда пойду в магазин и отоварю свои четыреста граммов черного хлеба» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Осенью 1942 года Оскар Рабин знакомится с Евгением Леонидовичем Кропивницким и начинает посещать занятия под его руководством в художественной студии Дома пионеров.

После трагических военных и первых послевоенных лет, полных скитаний, голода, переездов без паспорта из Москвы в Ригу и обратно, попыток самоубийства, учебы в Рижской академии художеств и Суриковом институте (ни одно из этих учебных заведений не было закончено), Рабин снова оказывается в кругу Евгения Кропивницкого и в 1950 году женится на его дочери Валентине.

Как художник Оскар Рабин формировался в кругу творческого содружества «Лианозовская школа», или «Лианозовская группа», хотя такой «школы» с точки зрения определенной живописной традиции не существовало. Представление о «Лианозовской школе» как о творческом союзе единомышленников верно в большей степени лишь в отношении дружеских и родственных отношений, общности мироощущений, связывающих молодых художников и поэтов, которых объединил их старший наставник, учитель живописи и поэзии — Евгений Леонидович Кропивницкий. Влияние этого человека, который, как казалось, был внутренне защищен своим искусством от неустроенности и тягот послевоенного существования, было, пожалуй, определяющим для атмосферы, царившей в семье Кропивницких, ставшей центром творческих встреч молодых поэтов и художников.

Этот круг складывался постепенно. Первая встреча Оскара Рабина и Евгения Кропивницкого, как я уже говорила, произошла во время войны, когда Рабин, еще подросток, не уехавший в эвакуацию из-за болезни матери и вскоре осиротевший, решил записаться в художественную студию. Вот как он об этом вспоминает: «…В

Рабин вспоминал: «Евгений Леонидович был прирожденным учителем. В условиях советской власти он учил свободе от всяческих схем и догм. В его доме не чувствовалось гнета времени, дышалось легко и свободно» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986..

Евгений Кропивницкий родился в 1893 году, художественное образование Кропивницкий получил еще до революции в Строгановском училище. Среди его друзей и близких знакомых были поэт и переводчик Арсений Альвинг (1885–1942), активно пропагандировавший поэзию Иннокентия Анненского, художники Павел Кузнецов (1878–1968), Роберт Фальк (1886–1958), Александр Тышлер (1898–1980), то есть художники, учившиеся или преподававшие во Вхутемасе, так или иначе прежде близкие кругу символистов. Однако позже Кропивницкий отказался от увлечений своей молодости и уничтожил большинство произведений, созданных до 1930-х годов.

Кропивницкий называл себя «поэтом окраин и мещанских домиков», сюжеты его картин и стихов во многом предвосхитили сюжеты стихов поэтов-лианозовцев. Вот несколько его строчек, словно списанных с картин Рабина, или наоборот:

Засолили жирную селедку —

Это разумеет всяк, кто пьян.

Хорошо, что выдумали водку…

Господи, нелеп сей балаган!Если бред все, если жизнь вся тайна,

Если смерть подстерегает нас;

Если мы до глупости случайны —

Кроме водки, что еще у нас?

Отчасти заимствовав тематику у Евгения Кропивницкого, его ученики-поэты Генрих Сапгир (1928–1999), Игорь Холин (1920–1999), Всеволод Некрасов отказались от лирической иронии, присущей поэзии их учителя. Вот, например, стихотворение Игоря Холина, в котором тоже можно узнать сюжет картин Оскара Рабина.

Дамба. Клумба. Облезлая липа.

Дом барачного типа.Коридор. Восемнадцать квартир.

На стенке лозунг: МИРУ — МИР!Во дворе Иванов

морит клопов, —

он — бухгалтер Гознака.У Макаровых пьянка.

У Барановых драка.

А вот четверостишие об Оскаре Рабине:

Лицо — икона. Сутул.

Упрям, как мул.

Ум — бритва.

Разговор с ним — битва.

Что касается художников Лианозовской группы, то, как и в случае с поэтами, это был дружеский и семейный круг. Собирались сначала у Кропивницкого и его жены художницы Ольги Ананьевны Потаповой, а затем у Оскара Рабина, переселившегося вместе с Валентиной Кропивницкой в бывший лагерный барак, располагавшийся неподалеку от железнодорожной станции Лианозово. Здесь часто бывали Николай Вечтомов (1923–2007), Лидия Мастеркова (1929–2008), Владимир Немухин (р. 1925), Лев Кропивницкий, сын Евгения Леонидовича, который пришел с войны в 1945-м, через год попал в лагерь и вышел только в 1956-м.

По словам Владимира Немухина, все эти художники, не будь они друзьями, были бы противниками в искусстве: «Нас объединяет только несвобода, в ином случае мы были бы врагами, настолько у нас разное понимание искусства и мировосприятие» Б. Веснина. Лианозовская школа // www.krugosvet.ru.. Вместе с тем большинство художников лианозовского круга были увлечены беспредметной абстрактной живописью, хотя и шли к ней разными путями: Ольга Потапова обратилась к абстрактному искусству как сфере чистого художества, Лев Кропивницкий создал свой стиль «драматического абстракционизма». По словам Льва Кропивницкого, «художники с

Оскар Рабин, пожалуй единственный в группе, сплавил в своих работах поэтический сюжет и экспрессивную выразительность, свойственные художникам и поэтам лианозовского круга, создав тем самым собственный индивидуальный образный язык.

Рабин получил хотя и неполное, но классическое художественное образование, сначала в 1944–1947 годах в стенах Рижской академии художеств, затем в Московском художественном институте. Творческая атмосфера в Рижской академии была достаточно свободной, Рабин вспоминал, что «некоторые студенты позволяли себе даже упражняться в кубистической либо в импрессионистической манере. <…> …В библиотеке хранились великолепные репродукции картин, которые в Москве давно уже считались крамольными» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Однако от живописной, изобразительной составляющей в своем творчестве Рабин никогда не отказывался. Позже он признавался, что ему всегда были близки художники до «Мира искусства» — Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Леонард Туржанский.

Как и поэты-лианозовцы, мастер всегда говорил о себе как о художнике, который пишет то, что видит вокруг. «Я рисую то, что вижу. Я жил в бараке, многие советские граждане тоже жили в бараках, да и теперь живут… Сейчас я переехал в блочный дом и рисую кварталы блочных домов, которые меня окружают» О. Рабин. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж — Нью-Йорк, 1986.. Ключевым в этом высказывании является, пожалуй, слово «вижу». Рабин совершенно особенным образом умеет увидеть простые бытовые предметы.

Он восторженно вспоминал, как во время учебы у Кропивницкого был поражен его умением превращать изображенный предмет одним лишь наложением дополнительного цвета в нечто иное, придавая ему тем самым дополнительный смысл. «…Мы рисовали натюрморт с апельсином. Вдруг учитель взял синюю краску и наложил на апельсин густую тень. Апельсин перестал казаться апельсином, превратился во

«Так, скопировав левитановскую „Золотую осень“, я пририсовал к картине цветы и лошадей, получилась не знакомая каждому картина, а нечто совсем иное. Подобные вещи я никому не показывал, знал, что Евгений Леонидович будет против, но, чувствуя его правоту, продолжал упрямо делать

Этот прием проявлен с особым мастерством, например, в таких работах, как «Самовар Немухина» (1964) и «Примус Глезера» (1968). На них крупным планом изображены самовар и примус на нейтральном фоне. Их формы немного искажены, поэтому они напоминают живых существ и, можно сказать, дежурят за друзей художника. Художник не создает портретов своих друзей, так же как не пишет просто натюрмортов. На его картинах возникают особые образы, сложно соотносимые с