Расшифровка

Около ста лет назад одна немецкая семья решила переехать в Америку. Они продали дом, взяли деньги и пожитки и поехали в Гамбург, чтобы сесть на пароход. Но пока они ехали, деньги подешевели настолько, что суммы от продажи дома не хватило на билет. Они немножко погоревали, поняли, что делать нечего, и засобирались домой. Но оказалось, что к этому времени их денег не хватало даже на железнодорожный билет обратно — из Гамбурга в родной город.

В этом выпуске мы поговорим об инфляции. Как всегда, я буду опираться на книги — их названия вы найдете в конце расшифровки — и разговоры с учеными. Здесь комментарий дает экономист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.

Каждый из нас когда-нибудь задавался вопросом: почему нельзя просто напечатать много-много денег и раздать всем желающим? Интуитивно мы знаем ответ: потому что деньги обесценятся, будет инфляция. Но в этом выпуске я хочу рассказать, откуда взялась инфляция, почему ее так сложно остановить и как иногда она может привести к политическим потрясениям, распаду общества и травме поколений, которые с ней столкнулись.

Как работает инфляция с точки зрения экономиста? Представьте, что в одночасье каждый из нас стал в два раза богаче: мы проснулись утром и обнаружили, что у нас в бумажнике в два раза больше денег. Мы пошли в кафе, в магазин, на рынок, и то, что вчера мы не могли себе позволить, теперь вроде бы можем купить. И продавцы довольно быстро это замечают — они понимают, что вчера за дорогим апельсиновым рафом к ним стояло два человека, а сегодня целая очередь. И поскольку апельсинового рафа у них не бесконечное количество, они просто повысят цены, чтобы продать его меньше, а выручить больше. Так возникает инфляция.

Почему появляются новые деньги? Потому что государства их все время печатают. В современном мире — даже совершенно осознанно. Потому что, как бы странно это ни звучало, в самой по себе инфляции нет ничего ужасного и современные центробанки ее допускают. С точки зрения экономики в этом есть глубокий смысл.

Одно из полезных свойств инфляции состоит в том, что, если деньги дешевеют, их невыгодно хранить под матрасом. Чем дольше ты хранишь их под матрасом, тем сильнее они обесцениваются. Поэтому люди предпочитают, чтобы их накопления работали. Они относят деньги в банк или отдают предпринимателям — за товары и услуги. Так деньги попадают к банкирам и предпринимателям, которые тратят их в свою очередь дают кредиты, инвестируют в фабрики и рестораны. И экономика развивается. Чем больше страна производит товаров и услуг, тем она богаче.

В конце 1920-х годов во всем мире была экономическая депрессия. В это время в Германии ходили частные деньги под названием wära, специально придуманные таким образом, чтобы все время дешеветь. Как это работало? Примерно так же, как почтовые конверты. У человека есть купюра, но, чтобы ее приняли в магазине, он должен каждый месяц покупать специальную наклейку и на нее приклеивать. Наклейка стоила 0,5 % от номинала, поэтому за 12 месяцев, если ты не потратил деньги, твоя купюра дешевела на 6 %. Было 100, стало 94. Это была вполне действенная идея: люди действительно тратили деньги активнее, и экономика оживлялась. Правда, потом государство запретило частные деньги.

Если не вдаваться в подробности, то идея, что инфляция стимулирует экономику, жива до сих пор. Центробанки не любят нулевую инфляцию. В США, в Британии, в Европе они стремятся к тому, чтобы деньги дешевели примерно на 2 % в год, и неплохо справляются. В России справляются чуть хуже, поэтому в 2019 году деньги подешевеют на 4 %.

Еще одно полезное свойство инфляции в том, что она позволяет работодателям не только повышать зарплаты, но и снижать. Люди очень не любят, когда им снижают зарплаты, но иногда это приходится делать — по объективным причинам. Например, когда дешевеют товары. Или потому что работодатели хотят повысить заработок одного работника за счет другого. В мире без инфляции им пришлось бы уменьшать людям оклады и злить их. В мире с инфляцией можно не снижать зарплаты менее продуктивным сотрудникам, а просто не увеличивать. Работник получает столько же, сколько и прежде, хотя купить может чуть меньше. Благодаря этому у нанимателей появляется какой-то простор для действий в трудных экономических обстоятельствах.

Помимо того, что инфляция может быть полезна для экономики в целом, она не слишком вредит каждому из нас, пока она небольшая, потому что мы все еще можем предсказывать будущие траты, а значит, планировать жизнь и к ней приспособиться.

Сейчас мы привыкли к тому, что цены растут постоянно, но вообще в истории человечества были столетия, когда цены практически не росли. Люди привыкли, что цены постоянны. В XIII веке, когда население Европы стало расти и цены на хлеб тоже выросли, это было сюрпризом для современников. Историк Фриц Куршманн писал, что немецкие хроникеры подбирали слова, чтобы приспособиться к новой действительности, и стали тогда использовать слово «дороговизна» как синоним слова «голод». В прежней реальности хлеб либо был, либо его не было. А такого, чтобы он был, но дорогой, они припомнить не могли.

Сейчас природа инфляции известна довольно хорошо: если денег становится много, они обесцениваются. Но вот испанские короли в XVI веке этого еще не понимали. Когда они привезли из Южной Америки много-много кораблей серебра, им казалось, что они богаче всех, что они могут купить что угодно. А оказалось, что чем больше кораблей с серебром приходило в Европу, тем меньше стоило серебро. Испанская корона, которая была уверена в своем могуществе, набрала долгов и три раза в течение ста лет не смогла по ним расплатиться и объявляла дефолт. Это была далеко не первая, но самая длинная задокументированная инфляция в истории Европы. Она длилась почти 200 лет.

Все видные европейские мыслители XVI века хотя бы немножко думали о том, почему неожиданно и так долго растут цены. Они использовали все возможные объяснения этого явления: они вспоминали, что из Нового Света везут серебро, они говорили, что в Европе начало расти население, а значит, хлеб должен подорожать. Они винили алчных экспортеров, которые вместо того, чтобы кормить своих граждан, возят еду за рубеж и кормят иностранных. Но чаще всего они винили собственных королей, которые портили монету — разбавляли драгоценные металлы более дешевыми примесями. Объясняет Юлия Вымятнина:

«Никогда деньги не чеканились стопроцентно серебряными или золотыми: там всегда было небольшое количество примесей для того, чтобы монеты были более стабильными. Поэтому первое, до чего додумались правители, — это начать из одной единицы (скажем, из одного фунта серебра или золота) чеканить больше монет, то есть добавлять больше дешевого металла».

Эта простая идея была в ходу еще со времен Нерона, в I веке нашей эры. Но особых успехов в деле порчи монет достигли императоры, сменявшие друг друга в III веке нашей эры. Их называли солдатскими императорами, потому что к власти они приходили с помощью армии, армию приходилось содержать — и поэтому им все время было нужно больше денег. Само слово «солдат» происходит от названия римской монеты, solidus, от которого происходят также названия «сольдо», «шиллинг» и «су».

Солдатские императоры совместными усилиями понизили содержание серебра в римских денариях с 85 % практически до нуля — с плачевными последствиями для римской экономики. Из источников того времени на несколько десятилетий пропало слово argentarius, которое означало «банкир». А дальше пошло-поехало.

Все европейские языки хранят память о столетиях издевательства над деньгами. Достаточно сказать, что фунт стерлингов когда-то был настоящим фунтом, почти полкило серебра, — им можно было убить человека, а теперь на него не купишь и трех граммов серебра.

И тут возникает вопрос: а зачем императору или королю портить монету, если он знает, что ее все равно съест инфляция? Короткий ответ такой: они надеются заработать на инфляции прежде, чем граждане почувствуют неладное. Объясняет Юлия Вымятнина:

«Если государство просто печатает деньги без какого-то повода со стороны экономики, получается, что государство на эти деньги что-то покупает: наш с вами труд, какие-то товары. Но при этом государству это ничего не стоило, особенно в современных условиях, когда оно просто напечатало бумажки; из воздуха фактически появились деньги. Выходит, что государство получает что-то, что имеет какую-то стоимость и ценность, в обмен на фактически нулевые затраты. Это называется сеньоражем».

Новые, испорченные деньги появляются чуть раньше, чем начинают расти цены, и тот, кто их выпустил, успевает на этом заработать. Конечно, ответственное правительство так делать не будет. Так поступит правительство, неуверенное в себе, неуверенное в своей финансовой стабильности. Правительство, которое не умеет собирать налоги, которому уже никто не доверяет деньги в долг. Оно ведет себя как игрок в казино, который проигрался в пух и прах, но надеется, что сейчас отыграется и все вернет. Инфляция — это такой способ получить маленькую выгоду сейчас и отсрочить свои проблемы на завтра.

Кроме того, сама идея, что деньги не собственность короля, а выполняют какую-то общественную функцию, появилась совсем не сразу. Впервые ее сформулировал философ и теолог Николай Орем только в XIV веке. Он специально написал трактат о том, что нет, деньги — это не собственность короны, король не может ими распоряжаться как собственной игрушкой и это важный общественный институт.

Еще один соблазн портить деньги происходил из того, что драгоценных металлов в Европе часто попросту не хватало. До открытия Америки, до появления новых технологий добычи в европейских странах было довольно мало золота и серебра. В Высокое Средневековье, в XI веке, епископы отдавали распятия на переплавку на производство монет. Теолог Фульберт Шартрский оправдывал это тем, что так, по меньшей мере, распятия достанутся христианам, а не евреям в залог.

Стоимость монет снижали, конечно, не только короли, но еще и фальшивомонетчики и простые люди, которые обрезали монеты по краям. В современном мире мы не очень часто встречаемся с фальшивыми монетами. Вероятность того, что евро, который вам дадут в качестве сдачи, окажется фальшивым, на самом деле крайне мала. Инфляция влияет на цену евро гораздо больше.

Но в Средневековье это было по-другому — по двум причинам. Во-первых, потому что фальшивомонетчиками могли быть просто соседние короли, которые производили плохую монету и ввозили ее в твое государство, а во-вторых, потому что сама система производства денег была другая. Тогда монетные дворы работали примерно как мельницы. То есть люди приносили туда свой металл, и им печатали монеты из их металла по определенному стандарту.

Количество монетных дворов королей, князей и герцогов, было очень велико, фальшивомонетчиков тоже хватало. И лучшие умы Европы, буквально лучшие умы, бились над проблемой плохих денег. Николай Коперник, помимо своего знаменитого трактата о вращении небесных сфер, написал одну из первых в европейской истории книг о денежной политике. Именно он сформулировал знаменитый закон о том, что плохие деньги вытесняют из обращения хорошие. Полновесные монеты копятся у людей дома, а порченые заполняют рынок. Потому что кто же понесет молочнику полновесную монету, если есть порченая?

Исаак Ньютон, уже прославившись на весь мир, 30 лет заведовал монетным двором в Лондоне. Он принес в Англию идею писать по краю монеты слова, чтобы монету нельзя было обрезать.

Металлические деньги можно портить, но все-таки не бесконечно. В XVII веке во время Тридцатилетней войны немецкие князья устроили целое соревнование по порче монеты и довольно быстро выяснили, что у них закончилось не только серебро, но даже и медь. Бумажные деньги портить еще проще, потому что их проще печатать. Поэтому вся история бумажных денег по всему миру — это история непрекращающейся инфляции.

Первые государственные бумажные деньги появились в Китае в XI веке в северной династии Сун, и, как только они появились, сразу началась инфляция, настолько стремительная, что эксперимент пришлось сворачивать. После этого несколько династий правителей Китая начинало печатать бумажные деньги, сталкивалось с инфляцией и переставало их печатать.

Один из этих экспериментов застал путешественник Марко Поло, он побывал в империи Юань, при дворе монгольского хана Хубилая, завоевавшего Китай. Он не уставал восхищаться тем, что с одного и того же тутового дерева император снимает и шелк, который продает в Европу, и кору, которую превращает в столько денег, сколько хочет. «Воистину, — писал Поло, — он самый богатый человек на земле». Но довольно скоро после отъезда Марко Поло эти деньги тоже обесценились и были изъяты из обращения.

Хан Хубилай проявил большую предусмотрительность, когда остановил рост цен и отказался от бумажных денег. Известно, что стремительный рост цен сильно повышает вероятность политических потрясений — причем не только в диктатурах, но и в демократиях. Знаменитый политолог Адам Пшеворский посчитал, что, если инфляция не превышает 6 % в год, средний демократический режим живет десятилетия, а если инфляция превышает 30 %, срок жизни режима сокращается до 16 лет.

В Европе бумажные деньги тоже наделали дел. Настолько, что Гете в «Фаусте» вывел их как дьявольское изобретение. Мефистофель советует императору напечатать бумажные деньги, чтобы решить свои финансовые проблемы, обманом получает его согласие, и на следующий день деньги будто падают с неба — все их тратят, пьют, развратничают, гуляют и славят императора, только император недоумевает: «И вместо золота подобный сор / В оплату примут армия и двор? / Я поражаюсь, но не протестую».

Мефистофель отчасти списан с Джона Ло — шотландского экономиста, авантюриста и политика, который оказался в Париже в начале XVIII века, после смерти Людовика XIV. Его наследники не могли расплатиться по неподъемным долгам, которые он оставил, и надо было срочно что-то делать. Среди рецептов, предложенных Джоном Ло, был выпуск бумажных денег. Ему выдали хартию, позволили основать банк — Banque Générale, и выпускать бумажные ливры. Сперва предполагалось, что они будут выпускаться от обеспечения золотом, но со временем от этой идеи отказались.

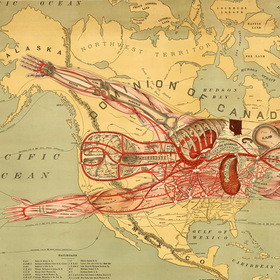

Проблема в том, что, чтобы обеспечивать выпуск денег, Джон Ло основал еще и огромную компанию, которая называлась Миссисипская компания и должна была заработать невероятные барыши на торговле с Новым Светом. Компания работала как пирамида, привлекая новых акционеров за золотые монеты и так обеспечивая новые бумажные билеты. В конце концов компания разорилась, а бумажные ливры обесценились за несколько месяцев практически до нуля, Джон Ло убежал из Парижа и умер в Венеции в относительной бедности и безвестности, а европейцы в очередной раз подивились тому, какое же дьявольское изобретение бумажные деньги.

Даже короткий экскурс в историю показывает, что стремительная инфляция, или, как говорят экономисты, гиперинфляция, — это самоубийственная политика. Что она не приводит ни к чему хорошему и, главное, что ее невозможно остановить: сначала 10 %, потом 100, потом 1000. Почему же она раз за разом случается снова? И на этот вопрос у нас есть ответ. Рассказывает Юлия Вымятнина:

«Вообще, ожидания инфляции, вот особенно ожидания высокой инфляции — это, по сути, самосбывающийся прогноз, потому что, если любые рациональные агенты — потребители, инвесторы, банкиры — подозревают, что завтра цены будут выше, они уже сейчас будут учитывать это в своих решениях».

Это можно объяснить на простом примере. Как устроен обычный человек? Он знает, сколько стоит хлеб, столько стоит масло — столько и вчера они стоили, и, скорее всего, завтра они будут стоить столько же. Если продавец знает, что завтра цены вырастут, он повысит их уже сегодня. Если банкир знает это, то завтра он будет выдавать кредит под больший процент. Каждый человек оценивает деньги по тому, сколько он может купить на них не сейчас, а завтра. С каждым раундом инфляции приходится печатать все больше и больше денег, чтобы купить такое же количество товаров и услуг, поэтому инфляция разгоняется и ее очень сложно остановить.

Дешевеющие деньги жгут людям карман — от них надо избавляться как можно быстрее, пока они не потеряли своей стоимости. Конечно, лучше всего купить на них что-нибудь вечно — гречку, спички, соль, но если не получается, подойдет любая другая вещь, которая является товаром, а не деньгами. Австрийский писатель Стефан Цвейг, заставший гиперинфляцию у себя на родине в 1922 году, писал, что крестьяне были готовы продать еду за что угодно, за любой товар, даже совсем им ненужный, лишь бы он был не деньгами, даже за аквариумную рыбку, потому что даже в аквариумной рыбке им чудилась какая-то субстанция, какая-то обстоятельность, которой бумажные деньги были полностью лишены Стефан Цвейг. «Вчерашний мир. Воспоминания европейца»..

Я начал сегодняшний выпуск с истории про незадачливую семейную пару, которая продала дом, чтобы переехать в Америку, и не смогла купить билет на пароход. Это произошло в 1923 году в Германии во время одной из самых страшных гиперинфляций в истории человечества. Вообще, экономисты называют гиперинфляцией рост цен в полтора раза за месяц, но в Германии в 1923 году цены выросли в миллиарды раз. Когда гиперинфляция закончилась, одно яйцо в Берлине стоило столько же марок, сколько до войны стоили все дома в городе.

Некоторые истории того времени звучат как смешные анекдоты. Деньги были так дешевы, их стало так много, что многие немцы перевозили их в тележках. И у одного пожилого человека однажды украли такую тележку. А деньги просто выбросили на обочину: в них особой ценности не было.

Другой немец вспоминал, что даже разглядывать витрины было роскошью, потому что, пока ты смотришь на витрину, цены все растут и растут. Третий выпил две чашки кофе по 5000 марок, а счет ему принесли на 14 000 марок, потому что за то время, что он пил первую, вторая подорожала почти в два раза.

Но все эти истории кажутся забавными только со стороны, а для тех, кто их пережил, они навсегда остаются безумным, сюрреалистическим адом. И дело даже не в ценах, а в том, что рушится мир. Растут цены, а ценности обращаются в пыль.

Вот как это описывает Стефан Цвейг:

«Из-за такого безумного хаоса положение с каждой неделей становилось все более абсурдным и безнравственным. Кто сорок лет копил, а потом патриотически вложил свои деньги в военный заем, превращался в нищего. У кого были долги, тот от них избавлялся. Кто жил только на продовольственные карточки, умирал с голоду; кто нагло плевал на все нравственные нормы, ел досыта. Кто умел дать взятку, преуспевал; кто спекулировал, получал прибыль. Кто торговал честно, тот разорялся; кто высчитывал все до копеечки, того надували. Не было никакой меры ценности, когда деньги таяли и улетучивались на глазах; не было никакой иной добродетели, кроме одной — быть ловким, изворотливым, безрассудным и уметь обуздать скачущего коня, не дав затоптать себя».

Когда мы думаем о катастрофах, с которыми сталкивалось человечество, мы представляем себе войну, ужасную эпидемию или стихийное бедствие вроде цунами. Гиперинфляция почти никогда не приводит к массовой гибели людей, но ее последствия тоже могут быть катастрофическими для целого общества.

Великий экономист Джон Мейнард Кейнс сказал однажды, что деньги связывают настоящее с будущим. Каждый из нас планирует будущее, думает о том, что он будет есть завтра, или послезавтра, или на пенсии, что он оставит своим детям. И деньги, то есть наши накопления, становятся способом и представить, и реализовать будущее.

Инфляция рушит эту связь. Чем быстрее инфляция, тем быстрее растут цены, тем меньше у нас горизонт планирования. В ситуации гиперинфляции, в обстоятельствах, через которые прошли немцы в 1923-м, а потом в 1948 году или наши сограждане в 1992-м, планировать очень сложно: горизонт времени схлопывается, нет ни прошлого, ни будущего.

Нобелевский лауреат экономист Морис Алле предположил, что люди одинаково смотрят в прошлое и будущее. Что чем лучше мы помним прошлое, тем лучше планируем будущее. Во время гиперинфляции, когда прошлого просто нет, наша способность планировать будущее тоже очень ограничена. В обычных обстоятельствах мы помним жизнь на годы назад и планируем на годы вперед, и это хороший результат, а в ситуации гиперинфляции мы помним на дни и часы и планируем тоже на дни. Происходит полный распад времени — нет ни будущего, ни прошлого, а только здесь и сейчас.

Гиперинфляция в Германии изучена так хорошо не только потому, что ее жертвами стали известные люди, писатели и ученые, а еще и потому, что вскоре после нее к власти пришел Гитлер. Многим немцам было важно понять, как случился нацизм, как буржуазное общество, существовавшее столетиями и подарившее миру великую литературу и великую философию, сделало такой чудовищный выбор. Разве только потому, что с этим обществом случилось что-то непоправимо страшное: оно потеряло связь со своим прошлым.

Некоторые современные исследования показывают, что немцы, пережившие гиперинфляцию два раза в XX веке — в 1923-м, а потом в 1948 году, — до сих пор не могут ее забыть. До конца 1990-х, когда в Германии появились евро, там была одна из самых низких инфляций в мире, но немцы раз за разом называли инфляцию главным своим страхом.

Россия, пережившая гиперинфляцию совсем недавно, в 1992 году, — возможно, до сих пор от нее не оправилась. Экономисты оценивают срок, за который люди возвращаются к норме, в 35–40 лет. В таком случае мы до сих пор живем с этой травмой.

Использованная литература:

Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2015.

Andreau J. Banking and Business in the Roman World. Cambridge University Press, 1999.

Fischer D. H. The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History. Oxford University Press, 1996.

He L. Hyperinflation. A World History. Abingdon; New York, 2017.

Outhwaite R. B. Inflation in Tudor and Early Stuart England. London; Melbourne, 1969.

Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F. What Makes Democracies Endure? Journal of Democracy. Vol. 7. No. 1. 1996.

Widdig B. Culture and Inflation in Weimar Germany. Berkeley, 2001.