Расшифровка

Рассказы «Справка» и «Мой первый гонорар», фабула и значительная часть текста которых схожи, были написаны между 1922 и 1928 годами, отвергнуты советской печатью в 1933 году и напечатаны в 60-х («Справка» в 1966-м в СССР, а «Мой первый гонорар» — в 1963-м за границей и в 1967-м в СССР). Правда, в каком-то смысле «Справка» печаталась и при жизни автора — в СССР, но и как бы за границей — в журнале International Literature, витрине советской якобы свободной литературы на Западе (по-английски «A Reply to an Enquiry»).

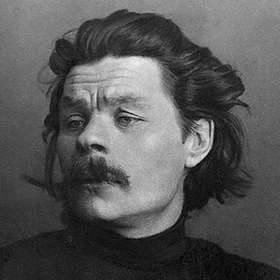

Бабель тогда еще не был репрессированным автором В 1939 году Бабель был арестован по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже, в 1940 году был расстрелян. , так что один из вопросов: что же в этом рассказе запретного? А второй вопрос, какой из двух вариантов — «Справка» или «Мой первый гонорар» — окончательный?

Начну со второго вопроса. Наукой он до сих пор однозначно не решен, авторская воля неизвестна. Разве что считать авторской волей готовность Бабеля напечатать этот рассказ в 1937 году — хотя и на иностранном языке, но при жизни опубликован именно вариант «Справка». И мой ответ — конечно, окончательным вариантом является «Справка». Она вдвое короче, без повторов про «сестру мою стерву, сестру мою бляху» «Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой… Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха… Наша сестра — стерва…

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва…

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле».

Исаак Бабель. «Мой первый гонорар», смазывающих финальный повествовательный эффект. В «Первом гонораре» это несколько раз проходит, а в «Справке» — один ударный раз в конце «Она отодвинула деньги.

– Расплеваться хочешь, сестричка?..»

Исаак Бабель. «Справка». И без целого начального вуайеристского куска о сексе за стеной, которому завидует рассказчик. Этот кусок есть и в другом, опубликованном в 1934 году рассказе «Улица Данте». Таким образом, это был бы просто повтор. Бабель любил краткость, точку, поставленную вовремя, как он знаменитым образом сформулировал в рассказе «Гюи де Мопассан».

Итак, «Справка». Название подчеркнуто антилитературное, сниженно-деловое. Бабель говорил, что рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Рассказ стилизован как ответ — то ли письменный, то ли устный, но явно вымышленный, — даваемый автором какой-то литературной инстанции или читательской аудитории, товарищам. Это ответ на вопрос, как рассказчик стал писателем.

Поводом, сообщает он, стала любовь. С первых же строк нас поражают многочисленные парадоксы. Любовь, но к кому? К немолодой и некрасивой проститутке, похожей на изображение Богородицы на носу рыбачьего баркаса. Женщине совершенно не романтичной, крайне деловой и в этом успешной, к тому же очень семейственного склада. Тем самым сразу задействуется и провокационно подрывается целая традиция русской, да и европейской литературы, то, что можно называть «топосом проституции». Тут и «Невский проспект» Гоголя, и «Записки из подполья» Достоевского, и «Что делать?» Чернышевского, и «Воскресение» Толстого, и «Припадок» Чехова, и многие другие тексты русской классики. Этот архисюжет состоит в том, что образованный молодой герой сталкивается с проституткой и мечтает спасти ее, помочь выкупиться из публичного дома. Он готов жениться на ней, дать ей честное занятие, образование, свое имя. Он видит в ней не проститутку, а сестру, иногда сестру во Христе, Марию Магдалину.

Разрешается конфликт по-разному, но в неких единых рамках. Гоголевский Пискарёв отвергнут проституткой, не желающей менять образ жизни, и гибнет от наркотиков. Молодой врач Кирсанов из романа «Что делать?» убеждает Настю бросить профессию, помогает материально, лечит ее, отлучает от вина (характерный момент) и лишь потом начинает жить с ней как с любовницей. Но тут она умирает, уступая место главной героине романа Вере Павловне. Герой Достоевского изображает из себя героя а-ля Кирсанов, но на самом деле только унижает проститутку Лизу, вымещая на ней свои обиды. Она же в конце концов уходит от него, оказавшись типом сильной русской женщины. Деньги отвергает — русские проститутки денег не берут.

Бабелевская же Вера ни в каком спасении не нуждается. Не особенно нужен ей и очередной клиент, 20-летний рассказчик, которого она таскает за собой по городу, занимаясь различными делами, а потом оставляет одного в номере, собирая в дорогу и провожая старушку-знакомую, едущую к сыну в Армавир. Все очень по-семейному. Герой ждет ее в номере — там все предельно убого и антиромантично. Вера наконец приходит и готовится к сексу, как доктор к операции. Произносит, зевая, прозаическое «Сейчас сделаемся». Расспрашивает юного героя о его жизни — тогда как обычно расспрашивают проститутку, интересуясь, как она дошла до жизни такой.

Герой явно подавлен этим и, как догадывается читатель, совершенно не чувствует себя в форме для ожидаемой половой инициации («Мой первый гонорар», «Мой первый гусь» — Бабель охотно берет подобные инициационные темы и дает такие «первые» заглавия). Отвечая на расспросы Веры, герой начинает сочинять рассказ о своей жизни мальчика-проститутки для мужчин, «мальчика у армян», сдабривая его деталями из прочитанных книг: «Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца». И на ходу дожимает эффекты, если ему кажется, что слушательница теряет к рассказу интерес. Он и сам вместе с Верой (имя, конечно, не случайное) начинает верить в свою выдумку, в чем и признается читателю: «Жалость к себе разрывала мое сердце».

Он полностью покоряет Веру своим писательским искусством, она свято верит в правду его рассказа, признает его своей сестричкой (вспомним клишированную «сестру во Христе»), с которой в конце не пожелает «расплеваться».

Он получает полное подтверждение своей успешной инициации как литератора, поскольку предъявляет свои верительные грамоты носительнице именно той профессии и именно той ужасной реальности, на знание и причастность к которой он претендует, и имеет полный успех. Как часто бывает у Бабеля, например в «Гюи де Мопассане», словесный успех ведет и к сексуальному. Происходит равноправный обмен между представителями двух искусств — типичный бабелевский бартер. Он ей — искусство слова, она ему — искусство любви.

Весь рассказ — гимн словесному искусству, его способности овладеть жизнью в ее самом вызывающем воплощении. Герой преображает вялую 30-летнюю женщину с опавшими грудями в страстную любовницу, заряжает самого себя любовным пылом, а кроме того, творчески наделяет свои отношения с ней всеми мыслимыми ролевыми ипостасями. Пара клиент-проститутка принимает также вид пары равноправных любовников, пары мастеров искусств (разных искусств), пары сестричек (то есть лесбиянок), двух братьев (в метафорическом абзаце о деревенском плотнике, который рубит избу «своему собрату-плотнику») — как бы однополых любовников; наконец, эдиповской пары сын-мать, причем мать осуществляет половую инициацию героя.

Плотницкая же рубка типично русской избы для новобрачных (вспомним «Выше стропила, плотники!» Сапфо и весь соответствующий свадебный топос) может намекать на постройку Бабелем себе самому желанного собственного дома в русской литературе. Ведь он с самого начала уже в очерке «Одесса» 1915 года мечтал превзойти русских классиков — Толстого, Достоевского и Горького. Что он и делает, вступив на территорию топоса проституции и вывернув его наизнанку. Его проститутка не нуждается в спасении, а нуждается в литературном покорении, как наивная читательница. И рассказ кончается их радостным совместным чаепитием на майдане. Кстати, чай вместо вина — постоянный рецепт традиционных спасателей проституток в русской литературе. Но здесь пьется чай багровый, как кирпич, и горячий, как пролитая кровь, покруче вина. Денег Вера у него, как водится, не берет, но не из гордости, а из любви и побратимства. Он же кладет два золотых в карман как свой первый гонорар. Это последние слова «Справки» и заглавие первого варианта рассказа.

Что же в этом рассказе такого непечатного по советским стандартам начала 1930-х годов? Прежде всего, конечно, секс, да еще секс с проституткой, к тому же безо всякого спасения, искупления, морально-политического оправдания. Это совершенно суперменское, ницшеанское, артистическое высокомерие по отношению к трудящейся женщине из низов, которая наивно верит в наглые выдумки героя, прямо на глазах списывающего, ворующего у нее ее якобы тяжелую жизнь. Но главное, конечно, изощренное приравнивание двух искусств — писательства и проституции, звучащее страшным кощунством на фоне официальной идеологии, согласно которой писатели — инженеры человеческих душ, они призваны служить народу и высоким идеалам коммунизма и одновременно выдавать написанное за правду. Уж не такую ли правду, как правда в кавычках, вымышленная бабелевским рассказчиком?

Кстати, о горькой правде жизни этого рассказчика, о его тяжелом детстве. Великим изобретателем и пропагандистом тяжелого детства в русской литературе был, конечно, Горький, старший товарищ, покровитель, приемный литературный отец Бабеля. Но в «Справке» Бабель перегорчил самого Горького, придумав и продав слушательнице детство, тяжелей которого не придумаешь.

Был Горький и настойчивым проповедником красивой выдумки — вспомним хотя бы Луку из пьесы «На дне». В «Справке» герой великолепно и в то же время издевательски сочетает выдумку с горькими истинами. Его герой соблазняет Веру не возвышающим обманом, а обманом унижающим, унижающим его. Но этим и находит путь к ее сердцу.

Писал Горький много и о проститутках, особенно схож со «Справкой» рассказ «Болесь», где есть и проститутка, и литературные услуги, и выдумки. Кстати, тема покорения проститутки литературными методами была намечена уже у Достоевского в «По поводу мокрого снега». Там герой старается перевернуть душу проститутки своими рассуждениями (фальшивыми, конечно), пародирующими спасательный топос Чернышевского. А когда ему кажется этого недостаточно, то и живыми картинами. Но Достоевский — больная совесть наша — осуждает своего литератора. А Бабель своего прославляет.

Насколько основательно предположение об антигорьковской направленности «Справки»? Ведь имя Горького в рассказе не упоминается. А впрочем, разве нет? «Мы жили в Алешках Херсонской губернии» — вот первые слова истории, которую герой заплетает доверчивой проститутке Настоящее имя Максима Горького — Алексей Максимович Пешков, Алешей Пешковым также зовут главного героя его автобиографической повести «Детство».. Опубликована же «Справка» была по-английски в 1937 году, уже после смерти Горького.