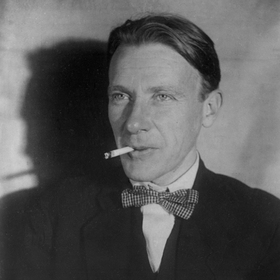

Курс

Мир Булгакова

- 5 лекций

- 6 материалов

Аудиолекции Мариэтты Чудаковой о «Мастере и Маргарите», игра в персонажей Булгакова, а также удивительная статистика, рекомендации фильмов и рассказов и другие материалы о русском классике

Курс был опубликован 27 октября 2016 года

Этот курс доступен по подпискеПодписка — это доступ ко всем нашим курсам, подкастам и множеству других аудио об истории и культуре. Она стоит 399 ₽ в месяц или 2999 ₽ в год

Если у вас уже есть подписка, нажмите