История дневников Ольги Берггольц

Ольга Берггольц (1910–1975) — поэт, писатель и журналист, автор патриотических стихов и член ВКП(б). В 1938 году была арестована по делу о «врагах народа», через полгода внезапно освобождена и вскоре реабилитирована. Во время войны вела передачу на Ленинградском радио — ее стихи ежедневно звучали в блокадном городе, ее назвали «блокадной Мадонной». В 1946 году открыто выступила в защиту Ахматовой и Зощенко, после чего снова ждала ареста. Мучительно выясняла отношения со своей страной и бесконечно рефлексировала — в стихах («На собраньи целый день сидела — / то голосовала, то лгала… / Как я от тоски не поседела? / Как я от стыда не померла?») и в дневниках, которые вела почти пятьдесят лет под девизом «абсолютная искренность и честность».

Дневник Ольги Берггольц

Ольга Берггольц начала вести дневник в 1923 году и вела почти до конца жизни. Я занималась дневниками советских писателей и наблюдала, что часто в 1930-е годы кто-то перестает писать вообще, кто-то, движимый самоцензурой и страхом, уничтожает или переписывает дневник. Берггольц же последовательно и откровенно ведет записи. Есть ощущение, что она писала, понимая, что их будут читать и издавать.

В 1937 году Берггольц исключили из Союза писателей и из кандидатов в члены ВКП(б) по делу Леопольда Авербаха, с которым у нее был бурный роман. Но посадили ее позже, 13 декабря 1938 года — незадолго до этого был арестован друг ее семьи Дьяконов, в доме его называли Ленька Анк. Он оговорил ее на допросе под пытками. Его показания — это одновременно смешной и страшный текст:

«В одной из маленьких комнат ее квартиры мы в течение нескольких дней обсуждали план покушения на Жданова. <…> На первомайском параде 1937 г. мы готовили два теракта. По одному из них предполагалось произвести выстрел по трибуне из танка. Это дело, как сообщила мне Бергольц, было задумано военной террористической группой, но не состоялось из-за внезапного заболевания надежного танкиста».

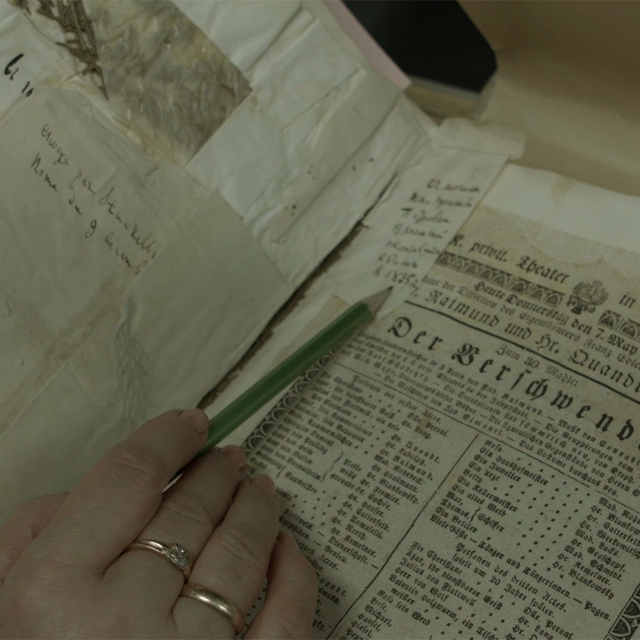

При аресте дневники Берггольц были конфискованы сотрудниками НКВД. Велись допросы, следователь делал в дневнике пометы красным карандашом, которые производят сейчас довольно странное впечатление: обвинение по 58-й статье, а он подчеркивает фрагменты, связанные с личной жизнью, нецензурную брань.

Дальше случается удивительное — ее отпускают. Берггольц провела в тюрьме полгода, там у нее был выкидыш после побоев. За нее заступился Александр Фадеев. Самое поразительное, что после освобождения ей отдают все тетради. Выйдя из тюрьмы, она первым же делом начала восстанавливаться в Союзе писателей и в рядах кандидатов в члены партии. Ей необходимо было восстановить свою принадлежность к стране. Она вышла из тюрьмы, не понимая, кто она: враг или гражданин. В дневнике очень тяжелые записи — что она продолжает внутри себя говорить со следователем, что не может понять, как жить. Во время войны это понимание, зачем она живет и кому служит, пришло моментально. Она работала на радио, своими стихами помогала людям выжить.

После войны она публично осудила постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», дружила с Ахматовой, прятала у себя ее рукописи — и снова ждала ареста.

В ее дневнике есть запись о том, как в 1949 году Юрий Макогоненко, ее третий муж, прибежал домой и велел ей спрятать все бумаги, потому что конфисковывают архивы. Они взяли тетради с записями 1938–1939 годов и 1949 года и поехали на дачу. Она описывает это кинематографически:

«Ощущение погони не покидало меня. <…> …Обернувшись, увидела мертвенные фары, прямо идущие на нас. <…> Оглянулась на который-то раз и вдруг вижу, что это — луна, обломок луны, низко стоящий над самой дорогой…»

Такое было состояние панического страха.

Якобы после этой поездки Макогоненко прибил эти тетради гвоздем к внутренней стороне скамейки. Мария Федоровна, сестра Берггольц, вспоминала, что сама Ольга Федоровна прибивала их к рабочему креслу. Сейчас уже невозможно восстановить, планировался ли обыск, была ли погоня, но в архиве сохранились тетради со следом от гвоздя.

Закрытые дневники

А уже после ее смерти с дневниками начали происходить странные события.

Пришли люди из комиссии по литературному наследию, забрали из всего архива именно дневники, но только 39 тетрадей, остальные 33 тетради остались в квартире. Без описи их отдали в Архив литературы и искусства Ленинграда. Но после того как из Москвы приехала единственная наследница Берггольц — ее сестра Мария Федоровна, — начался судебный процесс: она потребовала вернуть документы и признать ее наследственное право. И тоже почти беспрецедентный случай в Советском Союзе: она выигрывает дело у государства.

Мария Федоровна хорошо знала юридический контекст и свои права, обращалась в Совет министров, в прокуратуру, в районный суд — и в итоге выиграла дело и решила перевезти бумаги в Москву в РГАЛИ (тогда ЦГАЛИ). Архив доставили в ЦГАЛИ, но после его проверки Мария Федоровна написала письмо директору Н. Б. Волковой с жалобой, что три тетради — те самые, которые прибивались гвоздем, — изуродованы, из них вырваны страницы. Она считала, что по дороге мешки вскрыли. Доказать это сложно, потому что, по свидетельству директора архива, все печати были на месте. Но из одного мешка в принципе можно было достать документы, не вскрывая печати. Действительно ли документы достали, или это были фантазии Марии Федоровны, у которой был очень сложный характер и свои основания для паранойи, объяснить не удается. Остается загадкой также, сколько на самом деле было этих дневниковых тетрадей со следом от гвоздя.

В целом дневники Берггольц в РГАЛИ — это 75 единиц хранения, из них именно тетрадей 72, и есть записи, выполненные на отдельных листах. А со следом от гвоздя — две тетради. Одна из них — это не дневник, а стихи 1939–1942 годов. Вторая — записи о деревне Старое Рахино, куда она приехала после войны. Третья тетрадь, по свидетельству Марии Федоровны, — это 1938–1939 годы. За эти годы в фонде есть дневник, но, возможно, была и еще одна тетрадь с записями этого же периода.

Архив приняли в ЦГАЛИ. Есть одна фраза, которую на всех этапах перемещения архива произносили разные люди: «Дневники содержат криминальные вещи. С целью сохранения доброго имени поэтессы и для безопасности государства дневники срочно надо закрыть». Этой фразой объяснял изъятие дневников из квартиры поэтессы член комиссии по литературному наследию Хренков. Затем Сергей Михалков (тогда председатель правления Союза писателей РСФСР) написал письмо в Совет министров, что архив Берггольц срочно надо закрыть. Последовало постановление Совета министров и Главного архивного управления: немедленно закрыть. Все панически боялись, что дневники Берггольц будут опубликованы.

В 1991 году архивы начали открывать, но тут его уже закрыли наследники, сначала Мария Федоровна, а потом ее сын Михаил Лебединский. Удивительная история: Берггольц — знаковое имя для истории войны и блокады, про нее вспоминают, снимают фильмы, публикуют стихи, но дневники — главная книга ее жизни — были недоступны больше тридцати лет.

Публикация

В 2008 году вдова Лебединского Галина Анатольевна разрешила РГАЛИ начать публикацию. Записи были оцифрованы и расшифрованы, с ними работали текстологи и комментаторы. Сейчас рукопись полностью подготовлена — без единого искажения, каждая помета на полях сохранена, каждая помета в тексте отражена. Это будет первая полнотекстовая научная публикация дневников Ольги Берггольц.

Раньше дневники публиковались фрагментарно. Было несколько перестроечных публикаций, их готовила Мария Федоровна, но она не всегда хорошо прочитывала тексты, публиковала их с купюрами. Эти фрагменты были изданы в альманахе «Апрель», в журналах «Знамя», «Звезда». В 2010 году, к столетию Берггольц, в издательстве «Азбука» вышла книга «Ольга. Запретный дневник». Название этого издания не вполне соответствует содержанию: опубликованные там тексты дневников давно уже были не запретные, это переиздание тех же фрагментов из трех журнальных публикаций Марии Федоровны. Самое ценное и неожиданное в этом издании — публикация следственного дела Ольги Берггольц, полученного в архиве ФСБ Санкт-Петербурга.

Потом в 2011 году РГАЛИ впервые опубликовал отрывок из дневников 1930-х годов в сборнике «Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии». Была моя публикация в журнале «Отечественные архивы» (№ 1, 2014), это фрагмент 1941 года.

Полная публикация дневников несколько лет готовилась в РГАЛИ. Сейчас эта работа завершена. В августе-сентябре этого года выходит «Блокадный дневник» (издательство «Вита Нова»). Нарушение хронологии связано с датой — 70-летием окончания войны: мы получили государственный грант на издание именно блокадного дневника. Теперь мы рассматриваем предложения московских издательств о публикации всего корпуса дневников, включая и переиздание блокадных. Я думаю, что первые два тома будут изданы через год-полтора. Уже полностью готов текст и комментарии, и уже написаны вступительные статьи. То есть это вполне обозримая перспектива. И я думаю, долгие ожидания читателей будут оправданы.

Фрагменты из дневников

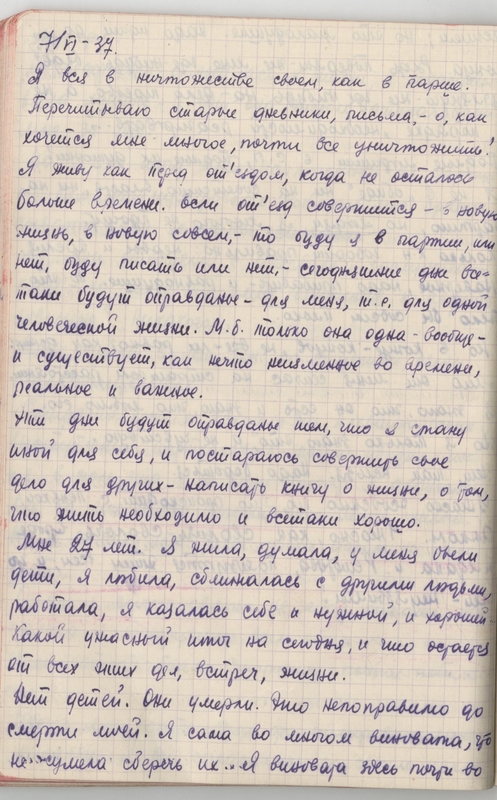

«7/VI-37

Я вся в ничтожестве своем, как в парше. Перечитываю старые дневники, письма — о, как хочется мне многое, почти все уничтожить! Я живу как перед отъездом, когда не осталось больше времени. Если отъезд совершится — в новую жизнь, в новую совсем, то буду я в партии или нет, буду писать или нет, сегодняшние дни все-таки будут оправданы — для меня, т. е. для одной человеческой жизни. М. б., только она одна вообще и существует, как нечто неизменное во времени, реальное и важное.

Эти дни будут оправданы тем, что я стану иной для себя, и постараюсь совершить свое дело для других — написать книгу о жизни, о том, что жить необходимо и все-таки хорошо. <...>».

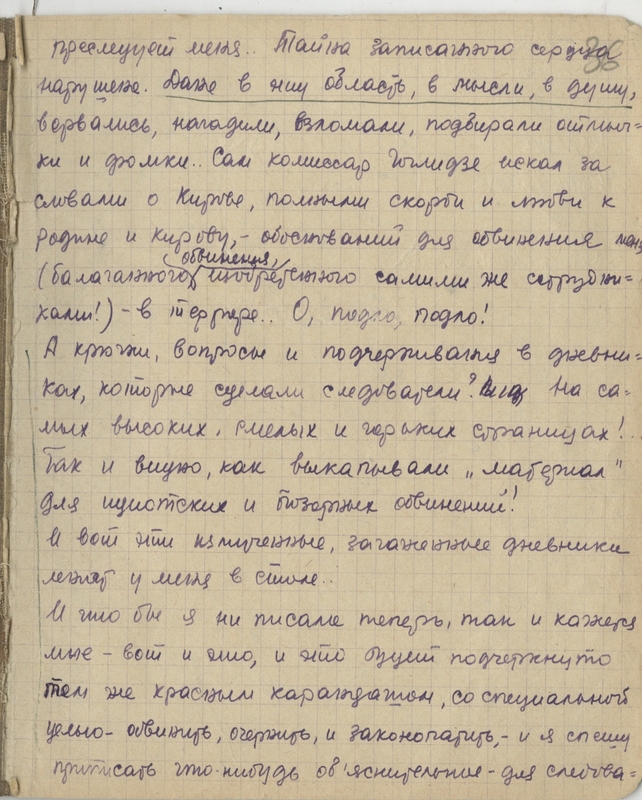

«[1/III-40]

<…> Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, взломали, подбирали отмычки и фомки… Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня (балаганного обвинения, изобретенного самими же сотрудниками!) в терроре… О, подло, подло! А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделали следователи? На самых высоких, смелых и горьких страницах! Так и видно, как выкапывали „материал“ для идиотских и позорных обвинений! И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот и это, и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — для следова[теля…]»

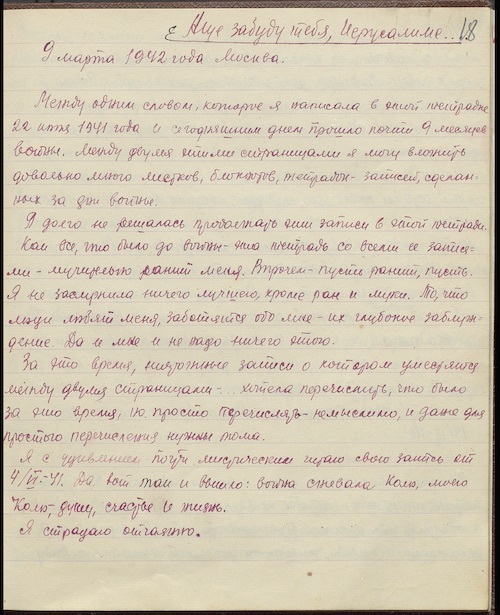

«Аще забуду тебя, Иерусалиме…

9 марта 1942 года. Москва.

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны.

Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны, — эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня. Впрочем — пусть ранит, пусть. Я не заслужила ничего лучшего, кроме ран и муки. То, что люди любят меня, заботятся обо мне — их глубокое заблуждение. Да и мне и не надо ничего этого.

За это время, ничтожные записи о котором уместятся между двумя страницами, — …хотела перечислить, что было за это время, но просто перечислять — немыслимо, и даже для простого перечисления нужны тома.

Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю, — душу, счастье и жизнь.

Я страдаю отчаянно».

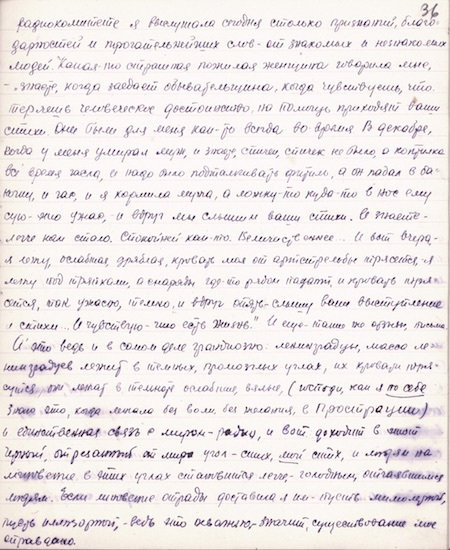

«[13/V-42

Сегодня я могла бы написать — „о вчерашнем моем выступлении говорит весь город“… Это, конечно, не так, но только в одном] Радиокомитете я выслушала сегодня столько признаний, благодарностей и трогательнейших слов — от знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: „Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую — это ужас, — и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее… И вот вчера — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется, —я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи… И чувствую, что есть жизнь“. И еще — такие же отзывы, письма.

А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые, (господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в прострации) и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной, — ведь это неважно, — значит, существование мое оправдано».