Как стать ученым

Как охотиться на фантастических тварей в архиве, находить редкие источники и превращать научное исследование в детектив? 10 ученых-гуманитариев рассказывают о своих научных путях

Пьер Абеляр в «Истории моих бедствий» рассказывает, как сменил военную карьеру на академическую: «отрекся от участия в совете Марса ради того, чтобы быть воспитанным в лоне Минервы» и «променял все прочие доспехи» на «оружие диалектических доводов». Чем руководствуются в выборе своих «доспехов» нынешние ученые? В феврале 2021 года Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС провела круглый стол «„Я променял все прочие доспехи на эти“: о наших выборах в науке». Шестнадцать исследователей-гуманитариев, представители разных дисциплин и поколений, рассказали о том, как они выбирали направления в науке, а также о своих взглядах на природу и задачи научной деятельности. Оказалось, что за выбором профессии почти всегда стоят случайность или необъяснимый интерес, тяга к открытию нового в архивах или любовь к детективу и стимуляция загадками, ожидание мистических совпадений, решение экзистенциальных проблем или ответственность перед объектом изучения. Arzamas выбрал десять рассказов.

«За фантастическими тварями пришлось охотиться в архивах»

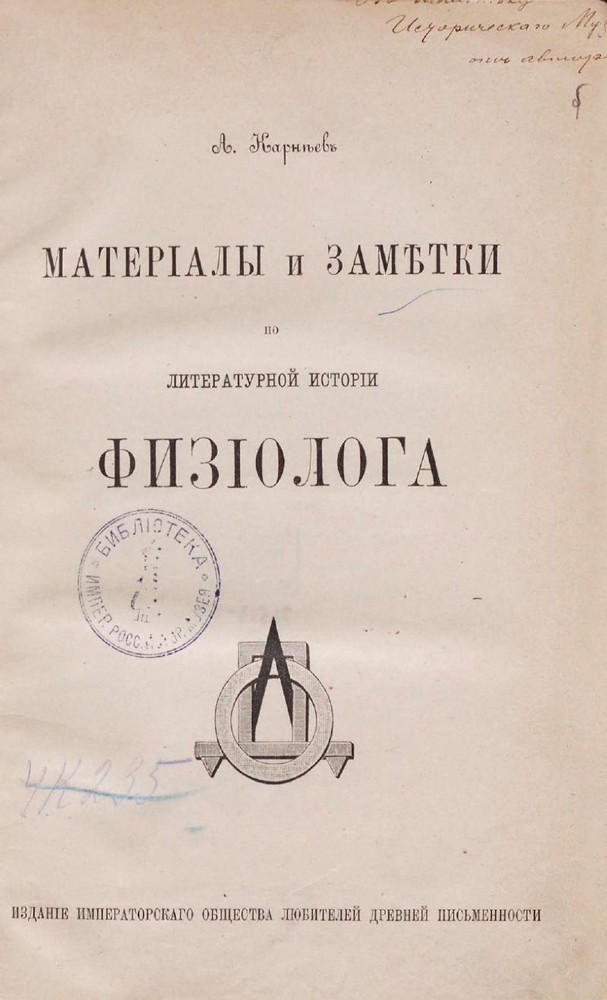

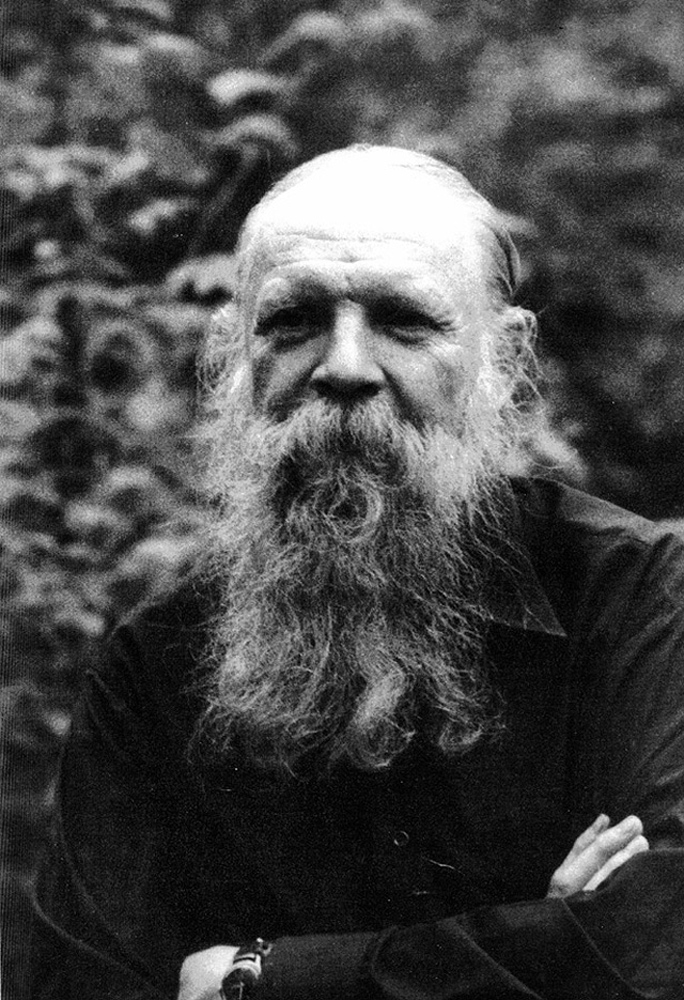

Я человек, который сидит на трех стульях и прекрасно себя при этом чувствует. На моей научной стезе три любимые темы: это книжность и фольклор, культурные стереотипы в языке и фольклоре и устная история. Я довольно рано усвоила максиму, что на все предложения судьбы надо отвечать «да». И когда я только поступила в университет, на филологический факультет, судьба явилась в виде моего учителя — Никиты Ильича Толстого Подробнее о Никите Ильиче Толстом читайте и смотрите рассказ его вдовы Светланы Михайловны Толстой в цикле «Ученый совет».. Он вел в то время этнолингвистический семинар на филологическом факультете, и в этом семинаре собирались люди самых разных специализаций. Никита Ильич мне дал научную тему, связанную отнюдь не с фольклором и не с традиционной культурой, а со средневековой книжностью. Он вручил мне книгу исследователя Карнеева «Материалы и заметки по литературной истории „Физиолога“». Я эту книгу открыла и на последующие много лет просто пропала: меня захватили баснословные звери и птицы. С изучения средневековых славянских памятников, в которых рассказывались истории об этих животных, о том, где они обитают и чем они знамениты, и началось мое первое погружение в историю языка и славянской книжности. А где искать эти источники? Конечно, в архивах — и я присоединяюсь к группе фанатов архивных изысканий. За фантастическими тварями пришлось охотиться в архивах не только российских, но и, например, в болгарских, и в итоге я до сих пор к этой теме обращаюсь, она меня не оставляет равнодушной, потому что понятно, что всегда хочется найти

Но архивные изыскания и книжные штудии приходились на зимний период студенческой жизни, а потом наступало лето: семинар Никиты Ильича практически в полном составе ежегодно отправлялся в поля, в полесские экспедиции. Получилось, что все летние сезоны студенческой жизни и еще много сезонов потом мы ездили в разные регионы украинского и белорусского Полесья в поисках славянских древностей, которые нас учил познавать Никита Ильич. В Полесье было замечательно: хочешь — тебе расскажут легенды, предания и былички, хочешь — историю жизни, а самое интересное, что расскажут не только о себе, но и о тех соседях, которые здесь жили с полешуками Полешук — житель Полесья. раньше. С точки зрения исследователя этнолингвистики, ситуация там была просто прекрасная: соседствовали не только украинцы и белорусы, но и поляки, и татары, и немцы, и, конечно, — куда же без главного соседа — евреи. Так сложилась вторая большая тема, которой я занимаюсь с тех пор практически беспрестанно. Это образ соседа, образ чужого — как он отражен в народных представлениях, верованиях и вообще в мировоззрении носителей фольклорно-мифологического сознания. Это о том, как этнографию можно сочетать с мифологией. И здесь тоже архивы: результаты экспедиций собирались в прекрасном Полесском архиве — сейчас там есть материалы более чем по 150 селам Полесья, и мы продолжаем в этом архиве копаться и находить

За время пребывания в семинаре Никиты Ильича я получила два главных урока: умение читать тексты (в том числе между строк) и умение слушать — опыт общения с нашими рассказчиками (слово «информанты» мне не очень нравится, потому что это действительно рассказчики, собеседники) дорогого стоит. И самый главный вывод, который я для себя сделала: если любишь материал, с которым работаешь, то все получится и все сложится. Мои приоритетные темы иногда меняются местами:

Жизнь показывает, что если тебе интересно и любопытно, то все сложится хорошо. Взять, например, последний 2020 «выморочный» год, когда все оказалось закрыто и запретно. Мы с коллегами успели в январе побывать в экспедиции в белорусско-польском пограничье, в Подляшье, и там в очередной раз нас ждала бездна интересного материала. А когда на минуточку приоткрылись архивы — я считаю, это тоже была мне награда за преданность избранному пути, — в Государственном архиве Смоленской области вдруг обнаружились не попадавшие до сих пор в поле зрения исследователей два ящика материалов, которые были собраны в

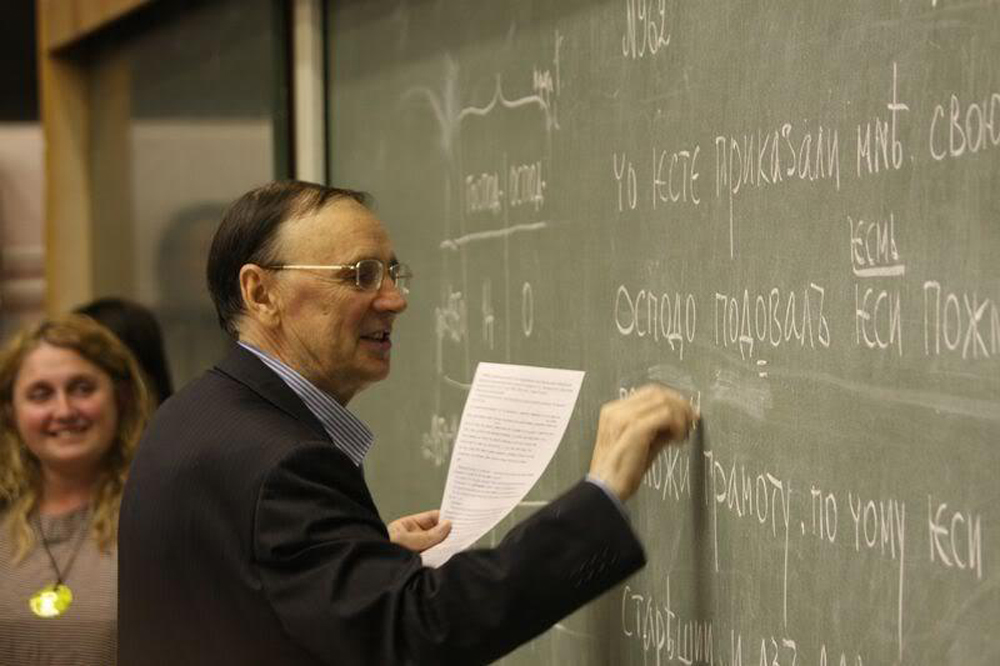

«Я выбирал между классической филологией и теоретической физикой»

Человек, у которого мозги устроены таким образом, что он в принципе склонен к занятиям наукой, может заниматься любой наукой. Выбор определяется во многом случайными обстоятельствами: происхождением, семьей и много чем еще. На мой взгляд, главное — интерес к тому, чем ты занимаешься. Интерес этот может возникать спонтанно, неожиданно и ничем не быть обусловлен.

Занятия наукой часто воспринимаются как форма духовного или социального эскапизма, форма противостояния среде. Поэтому — особенно в нашей стране, в силу ее истории — работа ученого воспринимается как нечто особое, требующее невероятных высот духа, специального настроя и так далее. Мне кажется, что занятие наукой — вещь абсолютно нормальная.

Я выбирал между классической филологией и теоретической физикой и до сих пор отчасти страдаю от того, что не выбрал последнее: это был бы гораздо более ответственный выбор, я до сих пор немножко слежу за физикой и

Все то, что и как я старался делать в науке, было призвано показать, что классической филологией занимаются абсолютно нормальные люди — просто потому, что эта культура им кажется интересной. К сожалению, в нашей и не только в нашей науке существует распространенное представление классических филологов о себе как о носителях некоего высшего знания. На самом деле эта наука ничем не лучше — но и ничем не хуже — всех остальных наук. Это просто одна из наук, которой заниматься интересно и приятно.

Что касается влияния гуманитариев на общество и их востребованности, я бы сказал, они меньше востребованы тогда, когда в обществе все хорошо, а когда в обществе все не очень хорошо, то довольно часто оказывается, что гуманитарии очень даже востребованы: достаточно вспомнить пик гуманитарной науки в России во второй половине ХХ века, когда люди типа Аверинцева Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004) — филолог, культуролог, историк культуры, философ, поэт. Посмотрите лекцию Сергея Сергеевича в проекте «Идеальный телевизор» и почитайте его афоризмы, записанные академиком Михаилом Леоновичем Гаспаровым. или Гуревича Арон Яковлевич Гуревич (1924–2006) — историк-медиевист, скандинавист, один из главных представителей так называемой «неофициальной» советской медиевистики, развивавшейся в русле западной «новой исторической науки», школы «Анналов», истории ментальностей и исторической антропологии. собирали не скажу стадионы, но аудитории диких размеров. В этом смысле нам со страной повезло: поскольку в нашей стране почти все время плохо, гуманитарии, в общем, нужны. Если посмотреть на то, как востребованы гуманитарные лекции, всякие гуманитарные проекты сейчас, я бы сказал: спасибо партии, на наш век хватит.

«Меня всегда интересовали какие-то странные сюжеты»

Меня всегда интересовали

В общем, я просто занималась и работала в архивах для себя и начала находить совершенно невероятные источники по раннесоветскому времени, из которых стало ясно, что историки, которых было очень мало, занимавшиеся этим периодом именно с точки зрения сексуальности, проглядели гомосексуальную эмансипацию снизу. Она никак не описывалась экспертами и не была замечена властями. Это были люди незнатного происхождения, родившиеся в конце XIX века и росшие одновременно с распространением левых идей, идей равенства, свободы, в том числе сексуальной. После того как в 1917 году была отменена статья за мужеложство, они не просто радовались этому, они попытались — и я вижу это в источниках — активно встроиться в эту новую раннесоветскую повестку именно как люди, испытывающие гомосексуальное влечение, не стесняющиеся и не скрывающие этого, а видящие это центром своей субъективности. Я писала статьи, публиковалась, ездила на конференции, и в

Мне казалось, что это будет невероятный рай, и, в принципе, все так и получилось: там совершенно другая ситуация с доступом к литературе, тебе покупают, причем мгновенно, любые книги; заказываешь книжку — а через неделю она у тебя на столе. Невероятно дружелюбное научное комьюнити, очень много людей, которые готовы обсуждать эту тему, даже не будучи экспертами именно по ней, — одним словом, все

«Начался ковид, и наша область, маргинальнее некуда, вдруг оказалась на переднем крае»

Для историка история медицины — крайне нетрадиционная профессиональная ориентация, и этот мой странный крен банально связан с государственным распределением В Советском Союзе выпускники высших и средних специальных учебных заведений, так называемые молодые специалисты, получали персональное направление на работу в то или иное учреждение или на предприятие и должны были, как правило, три года отработать на этом месте.. Я закончила кафедру Средних веков истфака МГУ и была нормальным историком-испанистом, и тут меня распределили в «Медицинскую энциклопедию». Надо мной смеялся весь курс, потому что распределение было гиперэкзотическое. Сначала я думала, что отработаю там два года и забуду это как страшный сон. Но, во-первых, оказалось, что там очень интересные люди — с некоторыми я до сих пор поддерживаю связь. А во-вторых, среди миллиона мелких справок, которые мне там пришлось делать, была справка об открытии Мигелем Серветом в XVI веке легочного кровообращения. И из этой справки выросла моя кандидатская диссертация, хотя далась она мне тяжело. Это был настоящий ужас — все равно что прочесть учебник биохимии или общей хирургии на латинском языке XVI века. Я знала латынь, но такому нас не учили — это ведь вообще не язык.

Пока я работала в «Медицинской энциклопедии», начались некие внешние пертурбации, в результате которых я стала преподавать историю медицины в Первом медицинском институте. Это огромная и до некоторой степени лучшая часть моей профессиональной жизни: мы оказались на территории чужой профессии. Студенты-медики всячески отбрыкивались и каждый раз говорили, что это не их предмет и зачем им знать, в каком году родился академик Павлов и кто открыл легочное кровообращение. Я каждый день доказывала им, что этот предмет медикам нужен, и чувствовала, что приношу пользу, совершенно конкретную. Потому что когда медикам преподаешь гуманитарные предметы, у них это сворачивает

В 2016 году меня оттуда уволили, а вскоре после этого кафедру закрыли. Это увольнение и конец кафедры для меня и моих коллег — профессиональная смерть, потому что я всю жизнь себя считала в первую очередь преподавателем. Потому что у людей, которые занимаются наукой, есть дипломники, есть аспиранты, а у меня ничего такого нет: мои студенты становились врачами. С другой стороны, я все чаще вижу в самых неожиданных местах следы своих «копыт» — то, что мы делаем, не проходит бесследно: в

А потом произошло совершенно неожиданное. Начался ковид, и наша область, история медицины, маргинальнее некуда, вдруг оказалась на переднем крае: к нам в очередь стоят СМИ самого разного профиля, количество интервью, которые мы все дали, количество съемок, в которых мы участвовали, просто зашкаливает, и это еще не конец очереди. Оказалось, в общественном сознании произошел поворот, стало ясно, что история значительно более медикализирована, чем мы привыкли думать. Ведь мы обычно не принимаем во внимание, чем люди болели, как их лечили, как они относились к своему здоровью. А если

«Самое интересное — когда твое исследование становится детективом»

Я бы сказала, что наш выбор определяется двумя обстоятельствами: с одной стороны, случайностью, а с другой — внутренними экзистенциальными проблемами, которые влияют на наш исследовательский интерес. Например, так называемых неофициальных медиевистов в советскую пору упрекали в том, что они с помощью науки всего лишь «самовыражаются», а я всегда удивлялась, почему это плохо. Мне казалось, что это ровно то, что нам нужно, когда мы занимаемся нашими исследованиями, в какой бы области они ни лежали. И одновременно это «самовыражение» оказывается способом сопротивления, отвечая потребности на своем, профессиональном языке, а не на языке политической полемики противостоять тому давлению, с которым мы так или иначе сталкиваемся, и способом занять свою позицию в этом мире.

Я тоже прыгала — не от темы к теме, а от географической области к географической области. Я начинала заниматься мусульманами в Африке, а теперь занимаюсь мусульманами в поздней Российской империи. Мне кажется, что совершенно все равно, где лежит то, чем вы занимаетесь, потому что дело не в

Я не могу сказать, что поначалу выбрала свою специальность совершенно самостоятельно: во многом это как раз была случайность. По ряду обстоятельств я не могла никуда поступить, кроме как в Институт стран Азии и Африки при МГУ, и там я попала на отделение африканистики. Я хотела быть филологом прежде всего потому, что, по детскому ошибочному представлению, мне казалось, что если я буду филологом, то моя профессия позволит мне читать много книжек и не будет отрывать меня от этого замечательного занятия. Но потом оказалось, что чем профессиональнее эти занятия, тем меньше у тебя остается времени на то, чтобы читать то, что хочется, — это известная закономерность. Так я стала филологом-африканистом, точнее — хаусанистом, поскольку попала в группу языка хауса. И тут выяснилось, что литературы — в том школьном понимании этого явления, с которым я пришла учиться, — на языке хауса вроде бы даже не существует. Поначалу я очень грустила и думала, не сменить ли предмет изучения, а потом постепенно поняла, что попала в самое средоточие вопросов, встающих перед гуманитарием. Мне стало интересно, как это устроено. Я начала с изучения структуры сказки, а потом, написав уже об этом первую статью, поняла, что в занятиях фольклором мне не хватает отдельного живого, противоречивого человека. Тогда я переключилась на тревелог одного довольно известного мусульманина-хаусанца, в

И еще о случайностях. Вот я занималась хаусанистикой: моя диссертация была о том, как авторы мусульманских поэм на языке хауса воспринимают британское колониальное нашествие, и это снова было про восприятие другого. Я была уверена, что никогда не изменю хаусанистике, как делали многие африканисты — наверно, потому, что казались себе недостаточно востребованными. А это были уже

«Я тоже люблю находить новое — слушаю, что люди вокруг говорят»

Я училась на отделении структурной и прикладной лингвистики филфака МГУ — думаю, это весьма существенная часть моей биографии. Уже много лет я увлекаюсь и занимаюсь русской интонацией, хотя думаю, что успела еще

Меня довольно часто спрашивают, что с русским языком, не случится ли с ним чего нехорошего. Я думаю, нет, потому что русский язык — это такой мощный организм и, главное, на нем говорят. Поэтому я не думаю, что

Я начала заниматься интонацией далеко не сразу — до этого я занималась коммуникативной структурой. Это тоже сюжет на любителя, потому что, в отличие от новых слов и выражений, коммуникативная структура предложения или текста тоже касается трудно вербализуемых понятий. Например, когда я говорю: «Это Вася», я делаю сообщение, а когда я говорю: «Это Вася?» — я задаю вопрос. И вообще, открывая рот, чтобы

Если соотнести мой опыт с опытом коллег, которые любят находить новое в архивах, то я тоже люблю находить новое — слушаю, что люди вокруг говорят. Новое встречается довольно редко, потому что почти все уже нашла и классифицировала наш великий интонолог Елена Андреевна Брызгунова. Но несколько раз и я нашла кое-что совершенно новое — новую просодию, то есть интонационную конструкцию, и с новым значением. Кроме того, мне удавалось заполнять

Еще я занимаюсь аспектологией, слежу за новостями в новгородских раскопках… Мой гениальный учитель Андрей Анатольевич Зализняк

Я работала в самых разных местах, уже давно я работаю в Институте языкознания и очень ценю это место. Когда я туда пришла, заведующим отделом был академик Степанов, и он мне сказал: «Пишите что хотите». И вот я совершенно свободно пишу что хочу. Но так было не всегда. Будучи структурным лингвистом, я попала в Министерство рыбного хозяйства и была самым первым, самым главным лингвистом в рыбном хозяйстве. Там работали замечательные люди — технологи, моряки. А еще там разрабатывали оптимизированную систему информации, что мне как математическому лингвисту было вполне по душе. Это место мне довольно много дало, поэтому не бойтесь рыбного хозяйства.

«Через диссертацию я пыталась докричаться до людей в своей семье»

Когда я выбирала учебную траекторию, у меня была идея, что нужно либо заниматься историей искусства, либо учиться на адвоката, потому что и те и другие занимаются расследованиями. С одной стороны, это такая интеллектуальная игра в бисер, с другой —

Меня увлекало то, как с помощью разных знаковых систем и разных наборов символов говорить о

До определенного момента мне казалось, что моя основная задача как исследователя — смотреть на современную культуру и пытаться продемонстрировать через некоторые интересные концепции, подходы, преимущественно связанные с британской традицией культурных исследований и с философией структурализма и постструктурализма, способы дешифровки актуальной реальности. Мне страшно повезло, и я сразу попала к чудесным студентам-культурологам: это была очень благодатная почва, которая позволяла немножечко хулиганить и транслировать ценности свободы.

В определенный момент я столкнулась с тем, что мне нужно разобраться в себе, понять, почему вообще я занимаюсь культурологией, современной культурой и тематикой травмы и памяти. И я поняла, что вхождение в мир науки было сопряжено у меня с биографическими сюжетами: через свою диссертацию я пыталась докричаться до тех людей в своей семье, которые оставили после себя дневники и документы, но так и не смогли мне рассказать о том, какие травмы они пережили в ХХ веке. Если бы я сейчас попыталась из этой диссертации сделать книжку, то я бы ее посвятила местечку Бердичев, где родился мой дедушка, который, как он всегда утверждал, благодаря Великой Октябрьской социалистической революции смог покинуть черту оседлости, поступить в то, что сейчас называется РХТУ, а потом, повоевав и получив контузию, стать доктором химико-технологических наук. Это было для меня откровением: я подходила к болезненным зияющим ранам, которые были

В этот момент у меня наступил некоторый экзистенциальный кризис: мне показалось, что культурология слишком свободно и легко обращается со сложной проблематикой. А потом я стала заниматься исследованиями медиа — тем, как работает коллективная память в цифровых пространствах, сервисах и платформах и как смерть представлена в цифровом пространстве. Практически все мои последние исследовательские работы и публичные лекции связаны со смертью, с переживанием смерти, с представлением о бессмертии, которое транслируется через объекты массовой, популярной культуры. Я понимаю, что тот инструментарий, который был мною изучен, и те разные направления деятельности, которые были в ходе этого освоены, были нужны для того, чтобы ставить экзистенциальные онтологические вопросы с не всегда приятными ответами. И это первая история о том, как, выбирая некоторую специальность, которая может выглядеть как жонглирование объектами, тематиками и репрезентациями массовой культуры, я дошла до разговоров, которые обычно вызывают много сомнений. Когда я рассказываю, что занимаюсь смертью, мне всегда говорят: «Боже, такая молодая и красивая!» В этот момент я понимаю, что заниматься смертью — это отличный способ получить комплименты, даже если ты их не желаешь.

Вторая история связана с тем, что, как учили специалисты по cultural studies, исследователь — это человек, который может занимать проактивную позицию и привнести

«К мистике меня привела цепочка случайностей»

Я изучаю различные альтернативные религиозно-общественные движения, историю российских утопий, коммунитарных экспериментов, историю пацифизма — от толстовцев до хиппи. Главные темы своей научной биографии я бы обозначила так: провинциальность, которая переросла в маргинальность, и мистика. Мистика меня особенно поражает, потому что я абсолютно не религиозный человек. Мистикой я называю цепочки случайностей, которые постоянно приводят меня к новым источникам, новым сюжетам, новым людям, необыкновенно важным для моих исследований.

Что касается провинциальности: я из Мичуринска Тамбовской области и окончила там среднюю школу № 18. Как и многие, изучая историю в

В конце первого курса началась цепочка мистических событий. Тогда в РГГУ была замечательная Лаборатория устной истории, и нам в придачу к обычной курсовой велели написать вторую курсовую по устной истории. Часть студентов отправилась на Арбат брать интервью у старичков по истории района, а другой части дали тему «Интеллигенция: опыт самоосмысления». Тогда был пик интереса к «Вехам» «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» — сборник статей русских философов начала XX века о русской интеллигенции и ее роли в истории России. Издан в марте 1909 года в Москве, а к апрелю 1910 года выдержал четыре переиздания общим тиражом 16 000 экземпляров., к веховской традиции критики русской революции, и я взяла вторую тему. Я как раз очень скучала по дому и воспользовалась этим, чтобы поехать домой на майские праздники.

У нашей семьи был только один знакомый интеллигент — Екатерина Семеновна Черненко, работавшая генетиком в Центральной генетической лаборатории в Мичуринске. Но вместо того, чтобы отвечать по вопроснику и рассказывать о себе, она рассказала мне про помещика Николая Николаевича Неплюева. Он был социальным утопистом и экспериментатором. В конце XIX — начале ХХ века в Черниговской губернии он создал настоящую утопическую общину из крестьян — одновременно коммунистическую и православную. Этот эксперимент продлился до конца

Вернувшись в Москву, я нашла полное собрание сочинений Неплюева и множество его брошюр и выяснила, что этот сюжет никто не изучал. В результате я написала об этом дипломную работу, и следующее мистическое событие произошло, когда я опубликовала свою первую статью в научном студенческом журнале. Я еще не знала, что журнал вышел, а в университет уже позвонила

Дальше мне очень повезло: еще до защиты дипломной работы в 1997 году я попала в уникальный образовательный проект — Центр социальной истории. Международный институт социальной истории в Амстердаме решил, что

Позже я нашла понятие, описывающее попытки интеллигенции бросить город, осесть в деревне, заниматься физическим трудом и так далее, — коммунитарное движение — и стала изучать историю этого движения в России. Я была уверена, что изучаю феномен конца XIX — начала XX века и никогда не выйду за рамки своего исторического периода. Но на предзащите моей диссертации Игорь Николаевич Ионов сказал: «Что вы там написали, это все очень странно, я слышу впервые, но больше всего мне это напоминает американских хиппи». Я подумала: какие хиппи, о чем он говорит? И забыла об этом. Но потом моя тема переросла в историю российского пацифизма, я пошла до конца ХХ века и сейчас изучаю независимое мирное движение в СССР, советских хиппи и так далее.

Когда в 2003 году вышла моя монография «Забытые люди. История российского коммунитарного движения», ее не читали коллеги — ее читали религиозники, баптисты, неоязычники, потомки участников религиозно-общественных движений. Мне звонили люди, которые хотели жить общинной жизнью, даже создать общину для взаимопомощи по излечению

«Я фанат своей специальности»

В жизни все достаточно случайно, но из разных случаев бывают разные выходы. Я занялась историей права случайно — возможно, это была цепочка совпадений, возможно, судьба. Естественно, этому выбору поспособствовало несколько людей. Моя научная руководительница на кафедре истории Средних веков МГУ Нина Александровна Хачатурян говорила: «Оля нашла свою тему». На самом деле это не «Оля нашла свою тему», а Нина Александровна подсунула мне первый источник, по которому я писала еще дипломную работу, а потом его же использовала в кандидатской диссертации. Тогда, в конце

Что такое для меня история права сейчас? Прошло много лет с тех пор, как я начала ею заниматься. Мне кажется, для средневековой Западной Европы право — это такая область, которая включает в себя практически все, что мы можем узнать об изучаемой эпохе. Почему я так думаю? Потому что, если начать с верхушки айсберга, Средневековье — это эпоха, когда создается государство. Оно еще не такое, как мы его понимаем в современном смысле слова, но уже присутствуют попытки централизации, уже создаются государственные образования, и все это происходит на правовых основаниях, с использованием правовых норм.

На самом деле вся жизнь средневекового человека, от рождения и до смерти, может быть описана в правовых категориях. Она в очень большой степени регламентирована: сколько крестных должно быть у человека, как его должны отпевать в церкви. Мы можем описать эту жизнь в рамках истории права. Сложно, наверное, отыскать такую сферу жизни, которую можно изучать, не касаясь правовых вопросов. Я сначала думала, что, возможно, это медицина — здесь нельзя найти ничего правового. Ничего подобного — существует медицинская экспертиза в суде, использование экспертных знаний в судебной практике. Может быть, этого нет в художественной средневековой литературе, при всей условности этого определения? Возьмем «Роман о Лисе» — прекрасное произведение, созданное для развлечения. Но, вчитавшись, мы поймем, что это свод сведений о судопроизводстве: как только дело доходит до лиса при дворе льва и его стычек со священниками, тут же возникают правовые ситуации. Моя мечта — разобрать по косточкам «Роман о Лисе» на предмет его правового содержания.

Или есть чудесный кодекс Смитфилдовских декреталий папы Григория IX. Казалось бы, очень скучно: каноническое право, переписанные постановления одного конкретного папы. Эта южнофранцузская рукопись была перевезена в Англию, где с ней произошли совершенно удивительные метаморфозы. Неизвестный английский художник добавил в манускрипт маргиналии — их чуть больше 600, и они идут по нижнему краю листа. Часть этих маргиналий — сцены, заимствованные из того же «Романа о Лисе», причем изображены именно правовые сюжеты. Почему ему не сиделось в человеческой истории, почему там действуют не люди, а животные? Этим кодексом занимаются с

В общем, я фанат своей специальности. Была такая комедия «Моя большая греческая свадьба»: там папа главной героини ухитрялся все английские слова возводить к греческим корням. Я действую в таком же ключе: у меня все сюжеты ответвляются от истории права, я даже историю Жанны д’Арк ухитрилась в рамки истории права запихать, и неплохо получилось. Либо наоборот: из истории права можно двигаться в любом направлении и посмотреть на ее развитие в более поздние эпохи, право Нового времени или даже Новейшего. Многие современные реалии слишком уж напоминают средневековые — скажем, вынесение приговора компьютерной мыши. Так что скучать мне некогда: у меня своя сфера современных интересов — разные приговоры и общие правила современного судопроизводства, в которых отчасти справедливо видят следы средневековой традиции. Чувствую я себя не то чтобы очень весело по этому поводу, но пока не вижу причин для тоски и неуверенности в завтрашнем дне.

«Мои религиозные женщины как были маргиналками, так и остались»

Я профессиональный источниковед, заканчивала кафедру источниковедения исторического факультета МГУ. Сейчас я занимаюсь изучением роли религиозного фактора в холодной войне. Вышла я на этот сюжет через опыт изучения истории религиозных групп, повседневной религиозности и церковно-государственных отношений в западных республиках СССР в

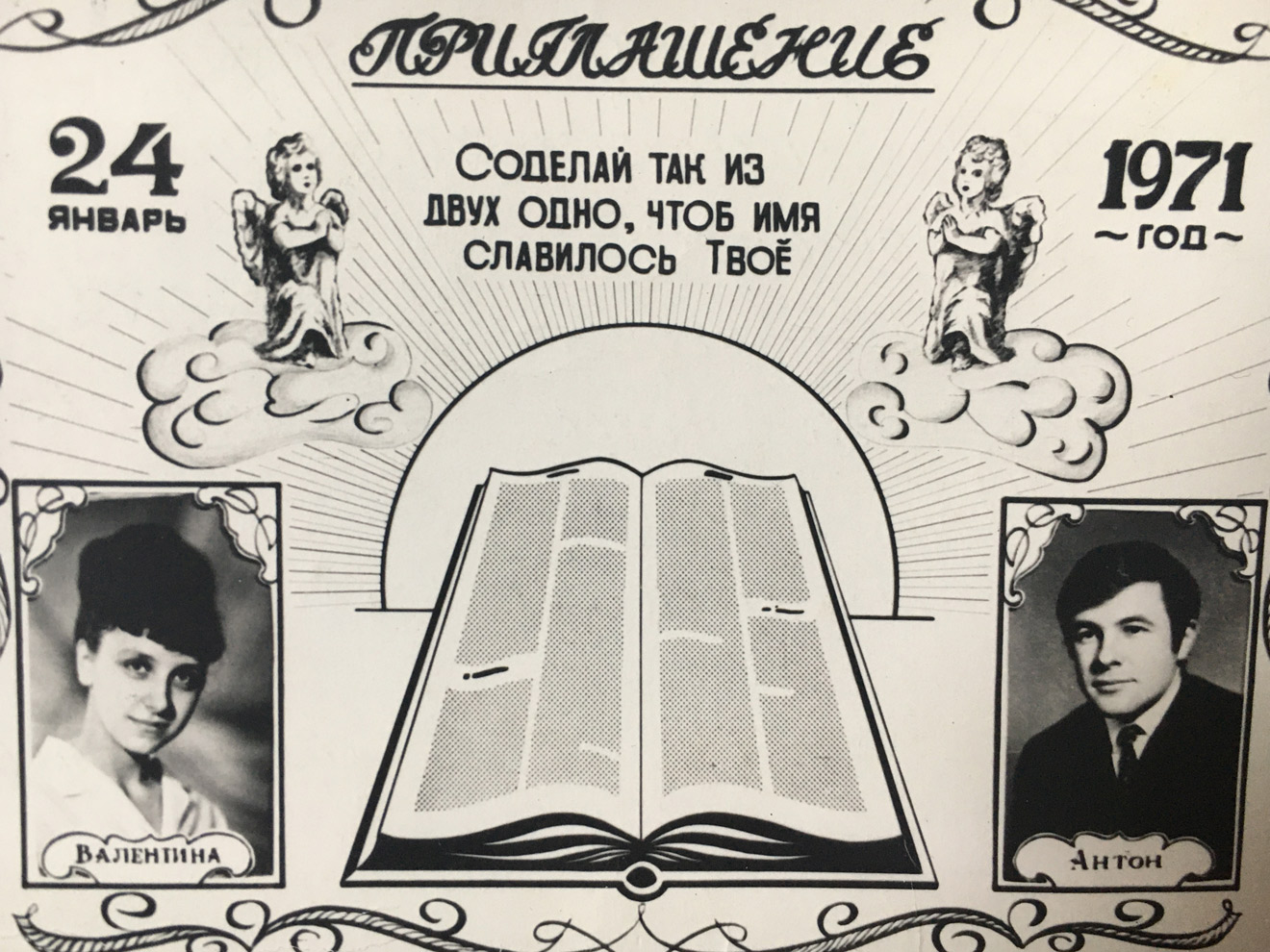

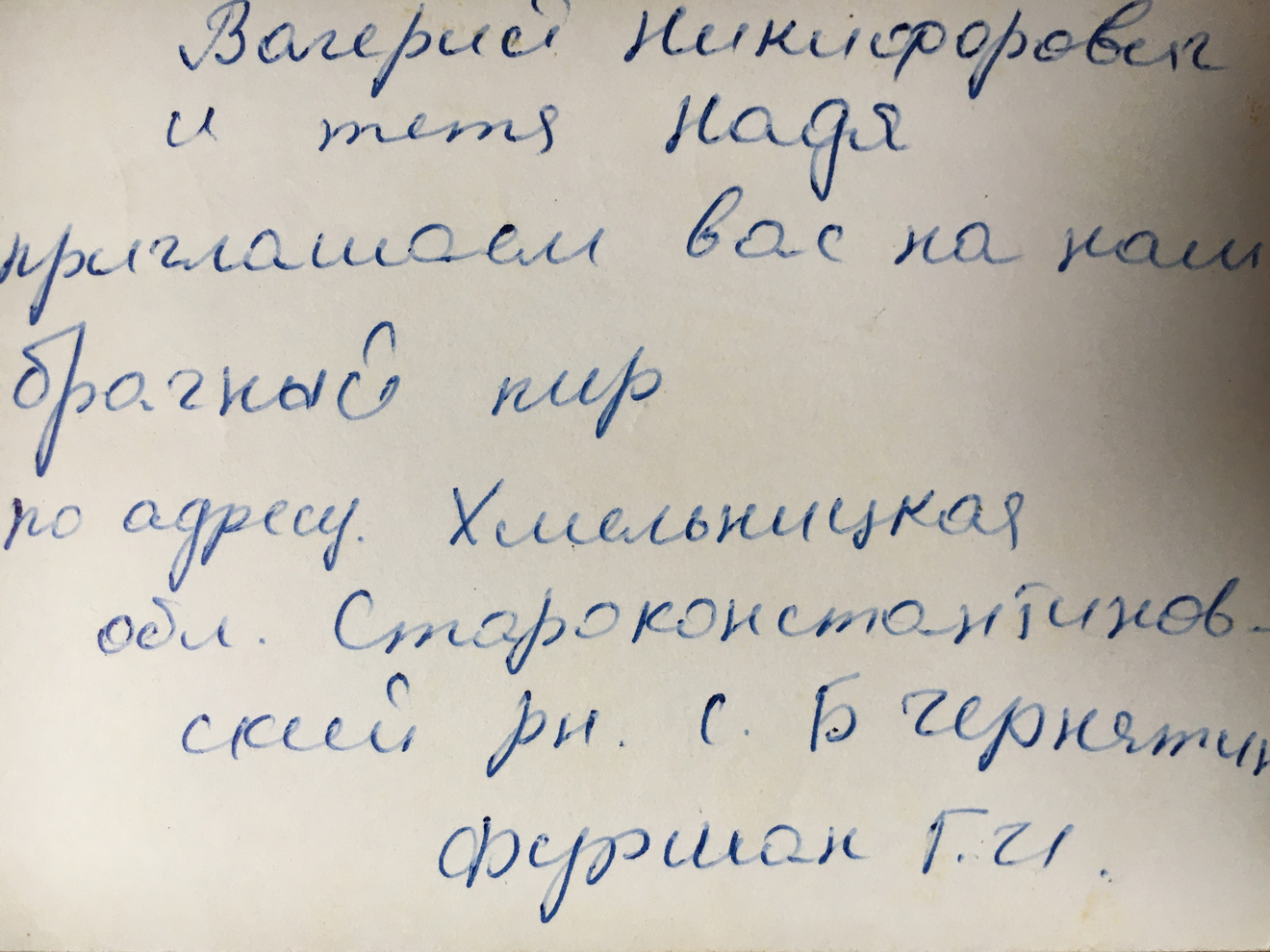

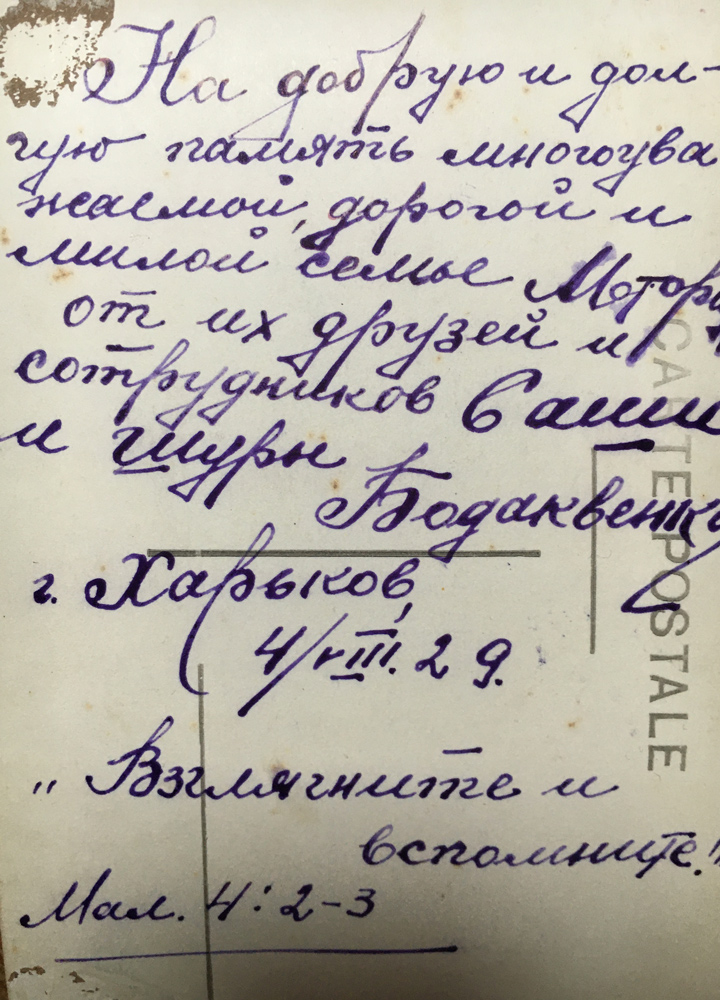

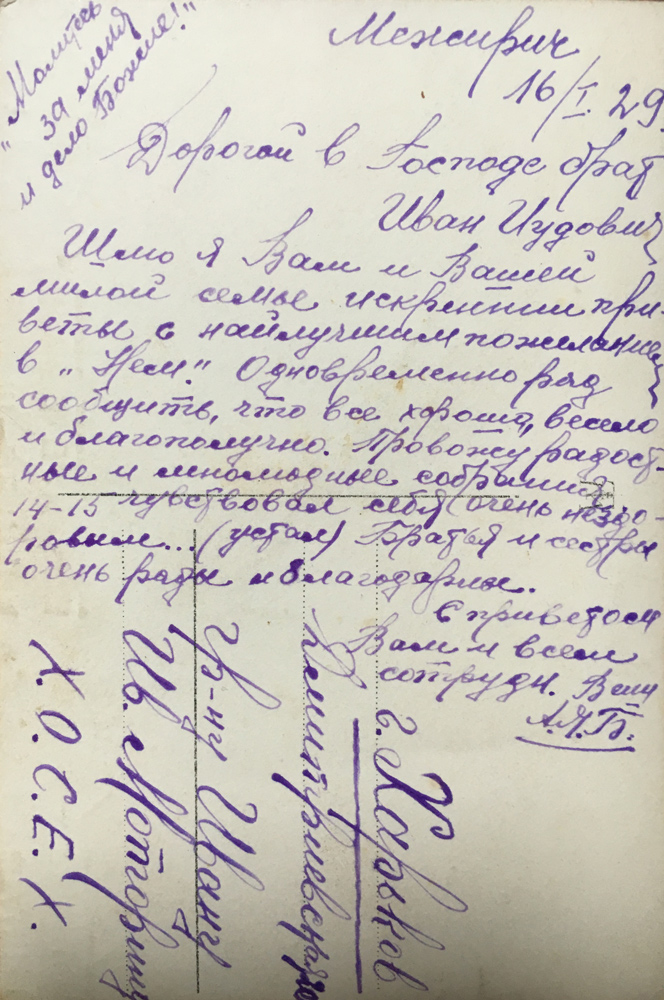

На протяжении многих лет меня сопровождает или даже преследует другое направление — женская история, точнее специфика гендерных отношений и вообще женская субъектность в религиозных сообществах. Например, сегодня я полезла за ксерокопиями архивных документов, а на меня упал конверт с фотографиями из архива умершей пару лет назад 95-летней дамы, которая была дочерью одного из руководителей Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Ее звали Лия Ивановна Моторина, она была химиком по образованию и занимала высокие посты на

Учитывая глобальный тренд феминизации религии в XIX–ХХ веках, женщины, казалось бы, должны быть заметны уже потому, что составляют абсолютное большинство в религиозных сообществах. Тем не менее истории моих героинь не очень «удобные» и не очень востребованные — ни конфессиональными кругами, ни большой исторической наукой. Эти женщины, как правило, не принадлежали к сексуальным меньшинствам, они были гетеросексуальны, их траектории были скорее традиционные. С одной стороны, в очень секулярном советском обществе они были маргиналками, с другой — по своему общественному статусу они часто не были маргинальными или «маленькими» людьми. Например, среди моих героинь есть группа женщин, которые, будучи баптистками по вероисповеданию, создали, на мой взгляд, самую долговечную и самую радикальную правозащитную организацию в СССР и смогли выйти в большую политику холодной войны. Речь о Совете родственников узников, пострадавших за Слово Божие Позднее: Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов.. Эти женщины удивительные: они тихо, упорно делали свое дело, шли против течения и иногда становились заметными, поскольку явно раздражали мужчин — как советских чиновников, так и церковное руководство. Довольно трудно найти их голос,

Если посмотреть на большие исследовательские или общественные мероприятия про гендерную историю, мы увидим, что сегодня право на религиозную субъектность получили женщины в иудаизме и исламские женщины — их замечают и изучают представители гуманитарных наук. А как сделать видимыми женщин-христианок — из разных церквей, разных деноминаций, — как вписать их в большую историю секуляризации, как артикулировать их субъектность, особые типы и модели поведения? Это то, что меня искренне интересует, то, чем я надеюсь

Я стараюсь встроить их и в общие курсы, которые я читаю, и в исследовательские проекты, в которых принимаю участие. Но мне ни разу не довелось работать в проекте, который был бы посвящен истории женской религиозности. Лет двадцать назад я очень удивлялась: что ж такое, может быть, я заявки плохо пишу? Теперь я понимаю, что мои религиозные женщины как были маргиналками, так и остались, поскольку быть религиозной женщиной в ХХ веке не модно и не круто. Но они напоминают о себе самыми разными способами. Когда выпадают фотографии, когда натыкаешься на письма, возникает ощущение «обреченности ответственности».

Подписка на еженедельную рассылку

Оставьте ваш e-mail, чтобы получать наши новости