Лёля Кантор-Казовская: «Архивы — это место настоящей страсти»

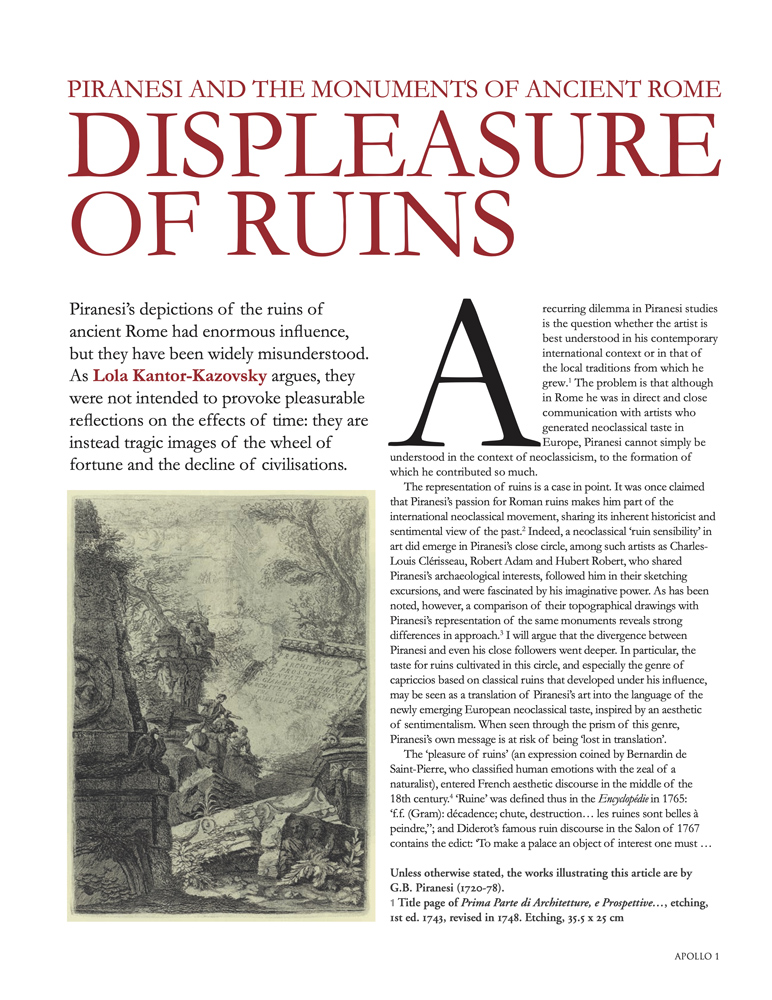

В новом выпуске цикла «Ученый совет» искусствовед Лёля Кантор-Казовская рассказывает о своих попытках стать мальчиком, работе фонарщиком в Пушкинском музее, экскурсиях для любителей колбасы, о Пиранези и Михаиле Гробмане, а также о том, почему искусствоведение — это способ прочистить очки

Доктор искусствоведения, преподаватель искусствоведения в Иерусалимском университете, куратор выставок, член редколлегии художественно-литературного журнала «Зеркало», автор научных статей и книг «Современность древности: Пиранези и Рим», «Гробман/Grobman», куратор и исследователь творчества художников нонконформистов

Научные интересы: Джованни Баттиста Пиранези, итальянская архитектура и искусство XVI–XVIII веков; Михаил Гробман и искусство советских нонконформистов

О первых воспоминаниях и детском аде

Я не очень люблю вспоминать свое детство. Многие идеализируют этот период жизни. Но у меня детство прошло, как я уже сейчас понимаю, не так, как должно проходить у нормальных людей. У меня была, как у многих советских детей, довольно отстраненная, иерархическая и немного внутренне агрессивная обстановка в семье. Хотя это было совершенно нормативное советское детство, может быть, даже немного лучше, чем у большинства советских детей. Тем не менее это был детский ад.

Нужно сказать, что у меня очень хорошие, культурные родители. Я не помню никаких скандалов или репрессий и не жалуюсь на них персонально — просто теперь я понимаю, что сама атмосфера была давящей, очень требовательной и очень несвободной. Единственной свободой было гулянье во дворе.

Первые воспоминания у всех детей одинаковые — это коляска и какашки. Я тоже помню свою коляску. Помню, как меня взяли в гости к людям, которым эту коляску надо было отдать, ведь такие вещи не выбрасывались, а передавались. И я запомнила этот эпизод, потому что в той семье был чернокожий папа. Я родилась в

О вечном бунте и смене гендера

Мы жили в известном кооперативе Академии наук на улице Вавилова, угол Дмитрия Ульянова. Легенда гласит, что решение о создании кооператива было последним указом, который подписал Сталин. В кооперативе жило очень много интересных семей. При нем был детский сад: кажется, из моей группы детского сада вышло больше замечательных людей, чем из моей университетской группы.

Главное, что мне помнится про мое детство, — это состояние постоянного бунта. Впервые оно ярко проявилось в три года, когда я решила, как бы теперь это назвали, сменить гендер. Я выбросила всех кукол и стала мальчиком. Мне была куплена по моему настоянию соответствующая одежда, меня коротко стригли. В общем, родители шли на это до известного предела. Но когда пришло время идти в школу, меня, конечно, сурово засунули в коричневую школьную форму для девочек. После первого класса меня отправили в пионерский лагерь, и там я опять стала мальчиком! Я просто никому не сказала, что я девочка. Я жила с мальчиками, играла с мальчиками. Так продолжалось почти всю смену. В конце этой смены по маминой просьбе в лагерь приехала ее подруга (сама мама была в

Об отце и поколении сломанных надежд

Отец хотел заниматься голландским искусством — он был лучшим учеником Виппера Борис Робертович Виппер (1888–1967) — историк искусства, музейный деятель, один из создателей советской школы историков западноевропейского искусства.. Но все темы, связанные с западным искусством, закрыли. Он взял тему «Академическая живопись русского классицизма» и так никогда ничего по этому поводу и не написал. Это было поколение сломанных надежд. Папа хотел работать в музее, но в Эрмитаж его не взяли, потому что он пришел туда наниматься в самый разгар кампании по борьбе с космополитизмом. В итоге он устроился работать в издательство «Советская энциклопедия» и там задумал и выполнил в конце концов первую на русском языке энциклопедию по мировому искусству: «Искусство стран и народов мира» в пяти томах.

Я его помню всегда сидящим за столом ко мне спиной, занимающимся редактурой. Другой вид его постоянного времяпровождения был у телевизора, когда он смотрел хоккей. Папа очень болел за «Спартак» — его просто нельзя было оторвать от матча. Однажды во время трансляции моя сестра пришла к нему со своим женихом и сказала: «Папа, мы с Юрой решили пожениться». Он ответил: «Да-да, я знаю» — и продолжил смотреть свой «Спартак».

В сущности, я не знала, кем был мой отец, потому что он все время был погружен в свои занятия и, наверное, в

Как-то я его спросила: «Папа, почему у тебя портрет Пастернака на столе?» — «Пастернак — это мой любимый поэт». А я никогда этого раньше не знала. Он тут же прочел мне свое любимое стихотворение: «На протяженье многих зим / Я помню дни солнцеворота…» И тут же рассказал, как во время войны в Свердловске, куда был эвакуирован весь Московский университет, все студенты и профессора стояли в одной гигантской очереди в столовую и вся эта очередь декламировала стихи поэта, которого, как он думал, знал только он один, потому что нашел у своего отца книжечку, засунутую

О школе и драках

Папа всё время был дома, а мама на работе.

Я ходила в обычную районную школу. Чтобы построить наш кооператив, согнали огромное количество рабочих из деревни. А чтобы их поселить, рядом с нами построили целый город бараков. Это был район с очень, как бы сейчас сказали, проблемным населением. Можете себе представить эту жизнь по поэзии Кропивницкого. Нам было запрещено ходить в район бараков, но в школу ходили дети рабочих. Их было большинство, и я была в меньшинстве.

Я, конечно, чувствовала свою чуждость, только не могла объяснить этого самой себе. Я спросила маму: «С кем мне дружить?» «Ну, с кем тебя посадят за парту, с тем и дружи». Поэтому я дружила с Толей Фурсовым, который ко мне тоже очень проникся и в качестве знака любви однажды подарил ключи от своей квартиры, потому что больше ничего у него не было. Были драки, было насилие, были очень плохие женские отношения. Группки, группки… Помню, была такая история, когда весь класс решил испробовать свою силу и побить жирного. Он был сильный, этот жирный. Поэтому нужно было собрать много детей вместе, чтобы его победить. Это было ужасно.

После такого детства мне было трудно самой понять, как на самом деле нужно растить детей. Трудно понять, что жизнь ребенка — это его жизнь. Что детьми не управляют по своему желанию, что детям отдают себя. Это понимание у меня сложилось, когда мои собственные дети уже выросли.

Об Александре Музылеве и занятиях университетского уровня

Мои родители — искусствоведы. Моей старшей сестре было велено стать врачом. Для меня была запланирована профессия переводчика. Главной страстью всех людей, которые жили в то время в СССР, было хоть

Но в школе мне ни один предмет, конечно же, не нравился: ни одного приличного учителя там не было. Я любила только читать. И в

Занятия были университетского уровня — нам приглашали лекторов из университета. Сетка расписания была в основном заполнена литературой. Как мы сдавали экзамены по всем остальным предметам, я даже не знаю. Помню,

О непоступлении и работе фонарщиком в Музее Пушкина

В десятом классе Музылев нас предал и вместо того, чтобы преподавать нам литературу ХХ века, стал пить и безобразничать. Из-за злобы на него я решила, что оставлю все эти гуманитарные штучки и буду врачом. Когда мы проходили

Но после 10-го класса я, конечно, пошла сдавать экзамены вместе со своими друзьями на филологический. И, конечно же, провалилась. Немзер тоже провалился, но его взяли на вечернее отделение, а я осталась в свободном полете. Не работать было нельзя, потому что таких записывали в тунеядцы. Поэтому я пошла работать в Музей Пушкина фонарщиком, то есть тем, кто показывает слайды через проектор во время лекции. И пока я там работала, поняла, что это тоже неплохо. Полюбила картины и общение, познакомилась с людьми. В общем, меня затянуло европейское искусство.

О Михаиле Яковлевиче Либмане и поступлении на вечернее отделение

От советского высшего образования меня спас Михаил Яковлевич Либман. Он был искусствоведом, директором Института искусствознания в Москве и в свое время тоже работал в Пушкинском музее. Он был таким специалистом по немецкому Возрождению, так что позже, когда он уже жил в Израиле, Германия платила ему пожизненную пенсию за заслуги перед страной. Он был самый несоветский человек, хотя он не был антисоветским. Я

О Музее Востока, колбасе и молитве из названий болгарских сигарет

В Музей Востока приходило очень много людей, потому что тогда он находился около Курского вокзала. Вся провинция, которая ехала в Москву за пропитанием, шла в музей. Ведь еда была только в Москве — то есть овощи можно было вырастить на огороде, а все остальное свозилось в Москву. Чтобы получить

В итоге нам так надоели эти экскурсии, что мы сочинили молитву, чтобы они не приходили. Молитва вся состояла из названий болгарских сигарет.

О работе уборщицей в Литмузее и кефире для опохмела

Когда мне надоел Музей Востока, я устроилась уборщицей в Литературный музей. Там тоже собралась интересная команда: пожарниками работали Гриша, мой муж Григорий Иосифович Казовский (р. 1956) — историк искусства, куратор и научный консультант Музея истории евреев России в Москве., один режиссер, один гитарист и один учитель английского языка, которого выгнали из школы. Там же сидели все легендарные сотрудники музея: Гена Барабтарло, который переводил Набокова, и другие. Вот в такой компании мы там процветали. Культура была, конечно, немножко пропитана алкоголем. Я приходила в семь утра, и меня тут же гнали за кефиром для опохмела: был такой миф, что кефиром хорошо похмеляться.

Об исполнении родительской мечты

После университета встал вопрос о том, где мне работать. И тут мои родители исполнили свою вековую мечту. Им всегда хотелось работать в музее, но они так и не смогли этого сделать. Так что они реализовали это желание через меня. Проще говоря, я пошла туда работать по блату.

Возможно, это прозвучит глупо, но для меня это было неплодотворное время. Музеи были местом, где тебя не спрашивали, чего ты хочешь, — тебя бросали на

О городе Глупове и дизентерии как лекарстве от депрессии

Вопрос выбора темы для занятий в жизни очень сложный. Когда мне нужно было решить, чем я хочу заниматься, я впала в ужасную депрессию. Но в процессе моих метаний наступило лето, каникулы, и мы с приятелем уехали путешествовать автостопом. Мы доехали до города Калязина, который нас очень впечатлил. Калязин — это то место, которое Салтыков-Щедрин описал в качестве города Глупова. Он и выглядел как Глупов при советской власти: город утопили, и из водохранилища торчала одна высокая колокольня. Устроиться на ночлег было нельзя: ни домов колхозника, ни снять комнату, ничего — все перед нами захлопывали двери. Мы решили пойти в деревню, шли по

О Пиранези и взаимной любви

Один Гришин знакомый уезжал в Израиль и раздавал свою библиотеку. Мне понравилась книжка Торопова про Пиранези — хорошее такое большое издание Академии архитектуры 1930-х годов С. А. Топоров. Джованни Баттиста Пиранези. Избранные офорты. М., 1939.. И всё! Я была затянута со всеми потрохами.

Эта любовь развивалась через много разных препятствий. На русской кафедре нельзя было писать про итальянское искусство, а я хотела писать диплом только у Алленова Михаил Михайлович Алленов (1942–2018) — искусствовед, специалист в области русского искусства XIX — начала XX века., который там работал. Но я

Об эмиграции

Мой муж был сионистом с младых ногтей. В юности он учил иврит, пел песни на иврите. Диплом он писал по Средним векам, и там уже были

Я, конечно, ничего ни про каких еврейских художников не знала, мне никогда в голову не приходило смотреть на людей по национальному признаку. Тогда я пошла к папе, который все знал и мог ответить на любой вопрос, и сказала ему: «Пап, вот такая тема — еврейские художники. К кому пойти поговорить?» Он мне сразу сказал: Кабаков Илья Иосифович Кабаков (р. 1933) — художник, представитель московского концептуализма., Лион Дмитрий Борисович Лион (1925–1993) — художник и график. и Шварцман Михаил Матвеевич Шварцман (1926–1997) — художник, автор художественно-философской системы «Иератизм».. Это было стопроцентное попадание. Как он это вычислил, я не знаю! Ведь он принадлежал скорее к слою официальной культуры, хотя они с мамой всегда боролись против всяких замшелых чиновников от искусства, но все-таки к неофициальному искусству они имели мало отношения. В общем, я пошла к Лиону, и он мне рассказал, что вся его философия, вся графика, все, чему он учил людей, на самом деле имеет трагическую подоплеку, связанную с переживаниями холокоста. Он все время рисовал шествия — и это были шествия в печь…

По этому поводу есть анекдотическая история.

О синей птице и диссертации

В Израиле мы поселились в прекрасном иерусалимском районе Рехавия, и мне казалось, что я как в спектакле «Синяя птица». Там дети вслед за Синей птицей приходят в Страну воспоминаний и встречают своих дедушку и бабушку. Я приехала сюда, и у меня было ощущение, что в людях, которые здесь живут, я как будто вижу своих дедушек и бабушек, свою потерянную семью. И я тогда себе сказала: это единственное место, где я не буду задавать себе вопроса, что я тут делаю, потому что я знаю, кто я, и знаю, что все это мое.

В первый же день к нам пришла наша коллега профессор и сказала: «Чем вы хотите тут заниматься?» Я говорю: «Вот, я за последнее время столько настрогала интересных вещей про еврейское искусство — думаю заниматься еврейскими художниками в России». Она взяла мое CV, посмотрела и говорит: «Слушай, у тебя наполовину написана диссертация о Пиранези — почему бы тебе не продолжить?» Я страшно удивилась, потому что мой Пиранези никогда никому не был нужен — ни в университете, ни в музее, ни в аспирантуре. Все меня с этим Пиранези отпихивали. И у меня сложилось четкое ощущение, что в профессиональной среде человек не должен заниматься тем, что любит. А тут вдруг она мне говорит — давай Пиранези. Я срочно попросила папу выслать мою недописанную диссертацию.

Об архивной страсти

Меня взялся вести Моше Бараш — самый, пожалуй, известный израильский ученый, занимавшийся историей искусств. Я ему написала свои соображения про Пиранези от руки — мы в СССР еще компьютера и ксерокса в глаза не видели. В

Мне дали грант, чтобы я поехала в Италию. Каждый год я проводила там по два месяца. Я влипла в эту архивную страсть, когда ты держишь в руках то, что человек сам написал. Считается, что архивы — это

О любви к искусству и о Михаиле Гробмане

Я очень люблю искусство. Люблю и

Гробман уехал из России в 1971 году. С

Этот кусок культуры оказался неправильно проинтерпретированным и как бы заброшенным в

Об истине и художественном объекте

Я очень не люблю эстетизм. Я не люблю, когда человек, захлебываясь, рассказывает, как он

Сегодня, скажешь «истинное видение вещей» — тебя сразу схватят за хвост, скажут: никаких истин нет. На самом деле они есть. Просто в новой перспективе открываются новые углы, которых в другой перспективе не видно. Именно открыть свою перспективу, чтобы в ней люди увидели

В каталог вошла статья Лёли Кантор-Казовской.

В каталог вошла статья Лёли Кантор-Казовской.

В каталог вошла статья Лёли Кантор-Казовской.

Выпуск содержит статью Лёли Кантор-Казовской.

В каталог вошла статья Лёли Кантор-Казовской.

Художественный объект — это такой объект, с которым возможна долгая и содержательная коммуникация. Эта коммуникация может быть разной — интеллектуальной, эмоциональной или смешанной. А художник — это тот, кто умеет подобные объекты создавать. Это совсем не просто, для этого нет метода и понятных способов. Поэтому художники — это такие специальные люди. Так я для себя это определяю.

Для меня искусствоведение — это желание понять, как эти объекты устроены, что к ним приводит, как их делали в прошлом, по каким причинам и соображениям они созданы, с каким смыслом. Желание показать людям эти объекты для чистого созерцания. Это мое искусствоведение.

О нерасставленных акцентах

Я считаю, очень многое в нашей жизни зависит от того, как мы определяем свое отношение к советскому периоду. Мы по-прежнему живем с очень болезненным и недоосознанным куском истории, с нерасставленными акцентами. Мне также кажется очень важным разрушить вредную теорию, которая сейчас господствует в отношении советского искусства, будто бы нет явной грани между официальным и неофициальным искусством, будто бы это все был один дух эпохи. В разных выставках и в науке мы видим, как эти идеи воплощаются. И меня очень огорчает, когда люди приходят в музей и видят советское и несоветское, висящее вперемешку.

Неофициальная культура даже не была антисоветской — не стоит делать этого противопоставления. Она была вне влияния советского нарратива, в этом ее ценность. Это не было борьбой, это были два художественных поля, которые не замечали и не воспринимали друг друга. И в конечном счете сегодня мы видим, что современное искусство и культура России продолжают ту, неофициальную часть. А официальная умерла: она поддерживалась советскими дотациями, и как только их не стало, не стало и ее.

На выставке «Победа над солнцем» в Иерусалиме нам удалось отчасти выстроить исторически верную картину. Выставка была построена как некая непрерывность, которая шла от русского авангарда к 1990-м годам без всякого официального советского. Это выглядело как единая, чистая линия. Именно таким и должен быть музей современного искусства ХХ века в Москве. А советское искусство должно пойти в специальный музей советской визуальной культуры, если уж

О любви

В своей жизни я занималась многими вещами помимо искусствоведения — поэзией (у меня есть план написать книжку о насекомых в русской поэзии), у меня были идеи заняться политикой, я была дворником, была уборщицей, пыталась стать медиком. Но самое важное, что я хотела и хочу делать во всех своих занятиях, — это практически улучшать жизнь людей.

В Советском Союзе была очень разобщенная жизнь, которая выражалась в скрытой агрессии даже в близком кругу. Эта подспудная агрессия считалась даже

Я считаю, что улучшать жизнь людей — это дело любви, а не бюрократии. И я не считаю это морализированием со своей стороны, я действительно постоянно занимаюсь этой проблемой — как свою жизнь сделать немного более полезной для окружающих людей. Во всех смыслах — в отношениях с людьми, в отношении к профессии, в отношении к ученикам.