История, Литература, Антропология

«Люди делают свою биографию в той или иной степени сознательно»

Продолжаем публиковать воспоминания о Юрии Лотмане и Тартуско-московской школе. В новом выпуске филолог Игорь Пильщиков рассказывает о домашних семинарах, лекциях-спектаклях, Тарту как башне из слоновой кости и сарафанном радио, благодаря которому можно было туда попасть. Послушать лекции Юрия Михайловича Лотмана об истории русской культуры и прочитать другие интересные материалы можно здесь

О сарафанном радио

Есть хорошая старая пародия «Как я познакомился со Львом Толстым», которая начинается так: «Со Львом Толстым я познакомился в библиотеке моего батюшки, на полках стояло много книг, и на некоторых из них было написано: „Граф Лев Николаевич Толстой“. Вот так я познакомился с Толстым, точнее с его сочинениями». К чему я это вспомнил? С именем Лотмана, с его работами люди вне Тарту знакомились раньше, чем с Лотманом-человеком. В 70-е годы в научных, а вскоре и в студенческих кругах в разных университетах Советского Союза появилось представление о том, что существует некий филологический центр в Тарту, появились словосочетания «тартуская школа» и «тартуско-московская школа». В

Откуда все знали о Тарту? Это такая разновидность сарафанного радио, которая существовала благодаря трем явлениям. Первое — ежегодно проводившиеся студенческие конференции в Тарту, которые еще с начала

Поступая в Тарту, многие из нас совершенно не рассчитывали на академическую карьеру. Но мы собирались заниматься филологией после университета хотя бы неофициально. Мы понимали, что такое промежуточное существование возможно — помните «поколение дворников и сторожей»? Были люди, которые могли работать в музее или библиотеке и заниматься научной деятельностью. Вообще в Тарту стиралась граница между официальным и неофициальным. Приезжали московские и ленинградские поэты, только что вышедшие из подполья: Пригов Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007) — поэт и художник-график, один из основоположников московского концептуализма. Подробнее о Дмитрии Пригове — в нашем материале о поэзии концептуализма. и другие. Мы получали рижскую «Атмоду» Atmoda — еженедельная газета, выходившая в Латвии с 1988 по 1992 год и ставшая первым независимым оппозиционным изданием в республике. со свеженапечатанными стихами Тимура Кибирова Тимур Юрьевич Кибиров (р. 1955) — поэт, автор романа «Генерал и его семья», за который получил премию «Большая книга» (2020). Тут можно прочитать комментарий к поэме Кибирова «Сквозь прощальные слезы»., и в это время прокуратура подавала на Кибирова в суд за использование нецензурной лексики, а Михаил Леонович Гаспаров Михаил Леонович Гаспаров (1935–2005) — филолог-классик, стиховед, историк античной литературы и русской поэзии, переводчик. Доктор филологических наук, академик РАН. Автор бестселлера «Занимательная Греция» (1995). Подробнее о нем — в материале «Памяти Елены Шумиловой». был привлечен как эксперт к анализу этих стихов и написал, что все в порядке, стихи хорошие.

Об invisible college

Исследователи начали ездить туда гораздо раньше — в 60-е годы. Вот как это началось. В 1962 году в Москве, в Институте славяноведения, был проведен симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Организатором этого симпозиума был сектор структурной типологии, который возглавляли Вячеслав Всеволодович Иванов Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017) — российский и американский лингвист, литературовед, семиотик, антрополог, переводчик; доктор филологических наук, академик РАН. Один из основателей Тартуско-московской семиотической школы и Московской школы сравнительно-исторического языкознания. и Владимир Николаевич Топоров Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) — филолог, лингвист, семиотик, культуролог, переводчик, специалист в области славистики, индологии и индоевропеистики, доктор филологических наук, академик РАН. Один из основателей Тартуско-московской семиотической школы.. Иванов появился в институте после того, как был изгнан из Московского университета за дружбу с Пастернаком и Якобсоном Роман Осипович Якобсон (1896–1982) — один из крупнейших лингвистов и специалистов по поэтике, существенно повлиявший на развитие гуманитарных наук. Подробнее о нем — в воспоминаниях Хенрика Барана, опубликованных в рубрике «Ученый совет».. Симпозиум вызвал гнев университетского начальства, и возник вопрос о том, где проводить встречи дальше. В 1963 году произошло знакомство Иванова и Лотмана, в 1964 году вышла первая монография Лотмана «Лекции по структуральной поэтике», и эта же книга стала первым томом «Трудов по знаковым системам» «Труды по знаковым системам» — серия ученых записок Тартуского университета, издававшаяся с 1964 года. Неформально его выпуски называли «Семиотиками». С 1998 года выходит как отдельное периодическое издание под заглавием Sign Systems Studies. — для нее Лотман придумал дизайн обложки с греческим словом «семиотика», которое через два года стало заглавием книги Юлии Кристевой Юлия Кристева (р. 1941) — болгарская и французская исследовательница литературы и языка, семиотик.. Одновременно возникла идея летних школ. В 1964 году была проведена первая летняя школа, на которую приехали ученые из Москвы. Школы стали регулярными. Из Москвы приезжали не только Иванов, Топоров и их ученики, но и Владимир Андреевич Успенский Владимир Андреевич Успенский (1930–2018) — математик, лингвист, публицист, популяризатор науки. Подробнее о нем — в нашем материале о великих математиках., математик, ученик Колмогорова и один из идеологов и основателей структуралистского филологического отделения в Москве, ОТиПЛа Отделение теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ) создано на филологическом факультете МГУ в 1960 году; название придумал Владимир Успенский. С сентября 1962 по март 1992 года называлось отделением структурной и прикладной лингвистики (ОСиПЛ)., и его младший брат, Борис Андреевич Успенский, который очень скоро стал другом и соавтором Лотмана.

Так возникла структура, относящаяся к типу полуформальных исследовательских объединений и близкая к модели кружка, известной в центрально- и восточноевропейской науке с начала XX века. Идею кружка как особой формы институализации академического общения очень пропагандировал Роман Осипович Якобсон, который впоследствии участвовал в одной из тартуских летних школ. Такие регулярные встречи с параллельным выпуском «Трудов по знаковым системам» — к 1971 году вышло уже пять томов — и формировали научную жизнь вокруг Тартуского университета. Эта институция тоже носила полуформальный характер и относилась к тому типу, который историки науки описывают термином invisible college — группа исследователей, которые либо не связаны единым временем и пространством — общаются по переписке или

причиняли ему беспокойство»

О том, почему именно в Тарту получилось сделать то, что не получалось сделать в других местах

Здесь, как всегда, действовало несколько факторов. Один из них заключался в том, что деятельность русских ученых в Эстонии меньше контролировалась, чем в России. Сознательно или неосознанно русские, вне зависимости от своих личных качеств и воззрений, оказывались проводниками русской культуры на аннексированных территориях. В какой степени эта культура была ортодоксально советской, зависело от конкретных людей, а со стороны эстонских властей цензура была прежде всего направлена на своих, а не на пришлых и присланных.

Сами тартуские профессоры — Лотман, Павел Семенович Рейфман, Лариса Ильинична Вольперт — говорили о том, что очень поздно осознали, почему им разрешили переехать в Эстонию. А отправились они туда потому, что не получили работу в Ленинграде из-за своего этнического происхождения. Лотман окончил Ленинградский университет в разгар антисемитской кампании и нигде не мог найти работу. Но в 1950 году он получил работу в Эстонии, потому что, с точки зрения советской власти, для русификации аннексированных территорий годились даже те, кого не допускали ни к какой деятельности в Москве и Ленинграде.

Второй фактор — это очень хороший ректор Тартуского университета Федор Дмитриевич Клемент, этнический эстонец, чьи родители переехали в Санкт-Петербург еще до революции. Физик по специальности, он был заинтересован в том, чтобы в университете была хорошая, качественная наука: и эстонская, и русская — русская в той степени, в которой там присутствовали русские кафедры. А Тартуский университет, бывший Юрьевский, бывший Дерптский, был национальным университетом еще с конца 1910-х годов и продолжал оставаться таковым в советское время. Основным языком преподавания в университете был эстонский, и лишь на некоторых факультетах были отделения с преподаванием на русском. И Клементу хотелось устроить

О тизерах и триггерах

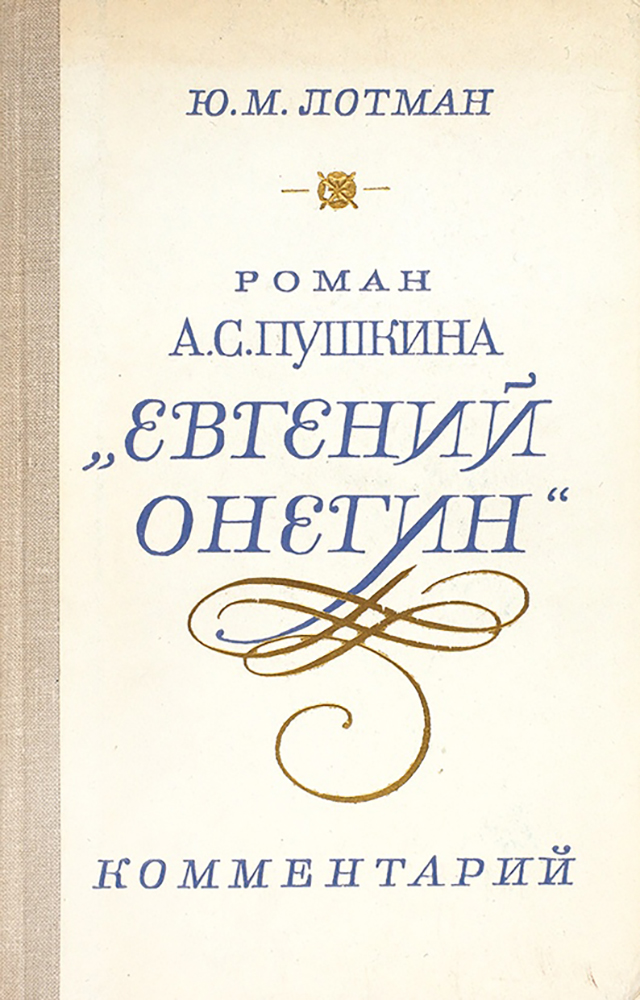

Я поступил в Тарту в 1986 году, когда боевой период Тартуско-московской школы остался позади. При этом Лотман еще не был фигурой, известной широким массам: телевизионные программы, которые сделали его знаменитым, начали выходить в конце 80-х. К моменту приезда в Тарту я уже имел представление об «Анализе поэтического текста», о комментарии к «Евгению Онегину» и о тартуских «Семиотиках» — «Трудах по знаковым системам», где печатались статьи не только Лотмана, но и других авторов московско-тартуского семиотического круга. Исходный драйв был от интеллектуальной привлекательности Лотмана и того, что он вокруг себя создал, тизером служил более западный, более свободный город, а триггером были проблемы с обучением в родных заскорузлых советских вузах. Когда эти проблемы возникали, мы знали, что есть место, куда можно уехать.

В Тарту можно было поступить так же, как и в любой другой вуз Советского Союза. Прием в университет не был ограничен студентами из Эстонии: достаточно было просто подать документы и пройти вступительные экзамены. Ни специальных рекомендаций, ни покровительства членов кафедры не требовалось. Более того, многие из поступавших, чьи родственники были знакомы с членами кафедры или даже работали на ней, насколько я знаю, никогда не пользовались этим механизмом, за что старшие иногда пеняли младшим: что же вы своих

О том, кто и почему поступал в Тартуский университет

Многие приезжали в Тарту, либо имея отрицательный опыт поступления (точнее, непоступления) в своих городах, либо поучившись у себя на родине, а через курс, иногда через два бросив свой университет. Всем было понятно, что этих студентов не устраивало

О сдвигавшихся границах

В 1986 году перестройка уже вовсю началась, и вскоре комсомол стал отмирать. Я помню, что в Эстонии на первом курсе никаких комсомольских собраний уже не проводили, и это было необычно по сравнению с российскими университетами. А в следующем году, на втором курсе, комсомол как бы вообще перестал существовать. 1988–1989-й — годы мощнейших преобразований, когда все, что было запрещено раньше, стало разрешаться: начали публиковать некогда запрещенных писателей-эмигрантов, поэтов и прозаиков, еще год назад печатавшихся только в самиздате и тамиздате. Дальнейшие события можно описать как прогресс свободы. Когда в 1989 году, включив радио, я услышал о падении коммунистических режимов в странах Варшавского договора, то сначала подумал, что это радиопьеса, потому что такого просто не может быть. Казалось, что это навсегда, и вдруг оно кончилось. Появилось ощущение, что границы начинают раздвигаться, но было еще непонятно, до каких пределов.

В последние годы моего обучения у нас на глазах Тартуский государственный университет стал просто Тартуским университетом, то есть «государственное» как знак принадлежности к Советскому государству было официально изъято из университетского имени. Когда мы заканчивали учиться, студентов начали отпускать в заграничные поездки. В 1990 году я в первый раз побывал в Италии, а в 1991-м — в Англии. Еще в

О деидеологизации

Никакого идеологического контроля ни на первом курсе, ни в дальнейшем в Тарту не было. Собственно, это в первую очередь и привлекало студентов в Лотмане и Тартуско-московской школе. Это была одна из немногих групп, деидеологизировавших изучение литературы и культуры, тогда как для официального гуманитарного дискурса идеология и идеологическая оценка стояли во главе угла. Тартуский дух можно назвать антисоветским, но не диссидентским — если понимать под диссидентством активную борьбу с советской властью. Однако неприятие советских догм, советской эстетики, несогласие — и идеологическое, и эстетическое, как это называл Синявский Андрей Донатович Синявский (1925–1997) — писатель, литературовед и критик, диссидент. Подробнее о нем — в рассказе Александра Жолковского, опубликованном в рубрике «Ученый совет»., — конечно, было более или менее у всех, и это никак не преследовалось, а, наоборот, находилось в полном резонансе с тем, как ощущали себя преподаватели и профессура.

Я думаю, у всех было желание осознать эту реальность иначе, чем она описывалась официозно, потому что официозный дискурс был, очевидным образом, неадекватен. Самой, наверное, главной для меня книгой, которая поставила все на свои места по крайней мере в области отношения к авторитарным режимам и механизмам их действия, был роман Оруэлла «1984», который я прочел не

О башне из слоновой кости

В 1989 году Борис Михайлович Гаспаров, профессор Тартуского университета с конца 60-х до конца 70-х и один из самых ярких ученых Тартуско-московской школы, написал статью, опубликованную в «Венском славистическом альманахе» Wiener Slawistischer Almanach — непериодическое сериальное издание, основанное в 1978 году профессором-славистом Оге Ханзеном-Лёве.. Она называлась «Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен». Согласно Гаспарову, Тартуская школа позиционировала себя как нечто вроде башни из слоновой кости, в которой собираются люди, объединенные даже не общей теорией, а тем, что они хотят делать настоящую науку, в отличие от карьеристов и приспособленцев, которые процветают в других местах. Постоянное подчеркивание того, что «нас интересует настоящая наука», а не ее имитация, и было основой для разделения на своих и чужих. В результате среди своих оказывались люди с очень разными исследовательскими методологиями и очень разными взглядами на то, как делать науку, — но уж точно не так, как диктует Идеологическая комиссия ЦК.

Большинство участников начавшейся полемики вокруг Московско-тартуской школы с Гаспаровым не соглашались, считая, что отгораживание от советской реальности носило не программный, а прагматический характер. Все — особенно после 1968 года, после вторжения советских войск в Чехословакию и подавления Пражской весны, — понимали, что никаких надежд на либерализацию режима больше нет, последние иллюзии были похоронены. Но многие своим первым и основным занятием считали занятие наукой и преподавание. Задача профессора — заниматься наукой и учить тех, кто хочет этому учиться. Однако некоторые участники школы занимали достаточно активную диссидентскую позицию, были активными подписантами Имеются в виду ученые, подписывавшие письма в защиту участников диссидентского движения.. Первым из ученых тартуско-московского круга уехал на Запад москвич Александр Моисеевич Пятигорский, подписант и диссидент, изгнанный из всех возможных академических структур. В начале 1970-х была разрешена эмиграция евреев из СССР, и в 1974 году Пятигорский уехал, но не в Израиль, а в Германию, а оттуда в Англию и дальше до конца жизни был профессором Лондонского университета. Из Тарту первым уехал (в 1980 году в США) Борис Михайлович Гаспаров. Часть тартуских и московских ученых были более активны, более вовлечены в противостояние с режимом, и многие из них в течение 70-х годов оказались в эмиграции. Те, кто остался, были вовлечены заведомо меньше — именно потому, что это могло помешать профессиональной деятельности.

Об отношениях между студентами и преподавателями

Когда я учился в Тарту, у меня не было никакого представления о том, как тартуская профессура общалась со студентами до моего поступления. Уже потом, ретроспективно, занимаясь историей науки вообще и Тартуско-московской школы в частности, я услышал рассказы более ранних выпускников и понял, что оно менялось от десятилетия к десятилетию. От совсем демократического оно эволюционировало в сторону более дистанцированного, но все равно степень серьезного и доброжелательного отношения профессоров к студентам поражала. Поражало то, что сразу предлагались формы профессионального общения: это была не иерархия отношений между старшими и младшими, а общение более опытного коллеги с коллегой совсем неопытным. И Юрий Михайлович Лотман, и Зара Григорьевна Минц Зара Григорьевна Минц (1927–1990) — литературовед, специалист по истории русского символизма, доктор филологических наук, профессор Тартуского университета, жена Юрия Лотмана. к студентам всегда обращались на «вы» и по имени-отчеству, и это было нормой семинарской жизни, что тоже контрастировало с привычными моделями. То есть дистанцирование оставалось, но это было дистанцирование не на основании официальной и уж тем более официозной иерархии, а на основании той самой научно-интеллектуальной иерархии, которую признавали сами обучающиеся.

О вольно выбираемых модулях

Степень вовлеченности конкретного студента в общение с конкретным профессором зависела в первую очередь от специализации, а во вторую — от интересов. Или наоборот: в первую очередь от интересов, а потом от специализации. Поясню, что я имею в виду. Как была устроена учебная и научная жизнь в 80-е годы? Практически все курсы были обязательными. При этом на отделении русского языка и литературы филологического факультета достаточно рано вводилась специализация по линии лингвистики или литературоведения (еще была третья специализация — методика преподавания русского языка). Для того чтобы эта специализация реализовывалась, проводились спецкурсы и спецсеминары. Спецкурсы — это дополнительные элективные курсы, которые формально слушают те, кому это нужно в связи с выбранной специализацией, а реально — все, кому это интересно. Спецсеминар — это семинар, на котором идет работа над курсовой, где студенты под руководством профессора учатся тому, как проводить исследование, как работать с материалом, как делать доклады и обсуждать доклады коллег, как в конечном счете писать научную работу — курсовую и, наконец, дипломную.

На эту достаточно обычную структуру накладывалось менее обычное обстоятельство, которое заключалось в том, что в Тарту фактически не было деления на курсы. Многие студенты уходили в академку То есть академический отпуск. и потом возвращались.

В Тарту я узнал, что на втором курсе студент выбирает просеминар Просеминар — предварительный семинар, на котором учат азам профессии, а оценка за курсовую не ставится или ставится неформально., а на третьем, четвертом, пятом — семинар в зависимости от темы. И обычно те, кто хотел заниматься XVIII — началом XIX века, шли на просеминар и семинар к Лотману, те, кто хотел заниматься fin de siècle, началом XX века, — к Минц, а другими темами — к другим преподавателям. Я пошел на лотмановский семинар даже не потому, что золотой век русской поэзии тогда интересовал меня больше, чем серебряный или бронзовый, а потому, что хотел попасть на семинар именно к Лотману. Ну а впоследствии это уже во многом определило мои дальнейшие интересы. Я слушал Лотмана, во-первых, на тех курсах, которые он нам читал, во-вторых, на тех курсах, которые он читал не нам, в-третьих, на спецкурсах и, в-четвертых, на просеминаре и семинаре, которые проходили дома у Юрия Михайловича и Зары Григорьевны.

О домашности

Это была традиционная для Тарту вещь, совсем не обычная для других университетов. Ты попадал не только в коммуникационную структуру, где оказывался младшим коллегой, но и в место силы и знания: вот машинка, на которой Лотман пишет свои работы, вот присланные разными великими людьми статьи в «Труды по знаковым системам», вот рукописи и машинописи, вот кругом домашняя библиотека. И ты со своими однокурсниками и участниками семинара с других курсов здесь тоже

Эта традиция складывалась долго и со временем трансформировалась. Начиналась она, видимо, как следствие общей демократичности профессорско-студенческого общения и научной домашности, если воспользоваться термином Эйхенбаума Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — один из лидеров ОПОЯЗа, филолог, специалист по творчеству Михаила Лермонтова и Льва Толстого.. Затем домашность несколько изменила свою структуру и функции, потому что, по мере того как преподаватели становились старше и знаменитее, дистанция увеличивалась. И для вновь поступивших это был уже не поход на кухню к старшему товарищу, как, возможно, это было в 60-е годы, а поход в храм науки, отличавшийся при этом от университета, который традиционно описывается как храм науки. Мы уже понимали, что наука делается не только в университете — она делается и на конференциях, и при подготовке научных сборников, и в кулуарах, и в кафе, и дома. Мы видели, как этим занимаются старшие, и занимались этим сами, поскольку проводились ежегодные студенческие конференции, а по ним выходили сборники студенческого научного общества, которые были и до сих пор остаются местом публикации очень качественных исследований.

Это тоже была домашность, но домашность сакрализованная. В наши годы, хоть и реже, чем в предыдущие, все равно можно было позвонить профессору, договориться о встрече и прийти домой за консультацией. И сам Юрий Михайлович тоже мог зайти в общежитие и пообщаться со студентами. Прочитав мою курсовую второго курса, он решил занести ее мне в общежитие сам. Для меня это, конечно, было шоком, поскольку я не ожидал, что профессор может прийти с просеминарской курсовой и сказать, что в целом она ему понравилась и надо эту работу продолжать, а замечания вот тут, на полях.

О людях, ставших историей, и поколениях

Когда я поступил в Тарту и начал учиться у Лотмана, Юрию Михайловичу было 64 года, мне 19, возрастная дистанция между нами — 45 лет. Ученые следующего поколения, которые приезжали в Тарту, тоже воспринимались нами как люди, которые гораздо старше нас, да они и были старше. Приезжал Вячеслав Всеволодович Иванов (1929 года рождения), приезжал Михаил Леонович Гаспаров (1935 года рождения); когда я поступил в Тарту, им было примерно столько же, сколько мне сейчас. Все они воспринимались нами как часть истории — истории, которая в некоторой степени завершилась и сейчас переходит в

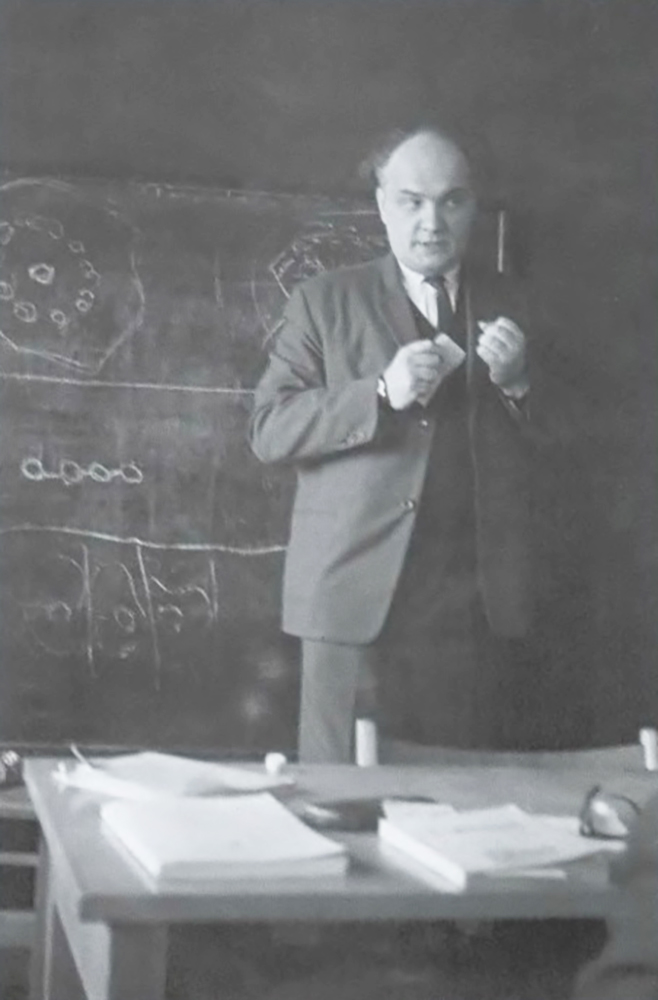

О лекциях-спектаклях и выстраивании биографии

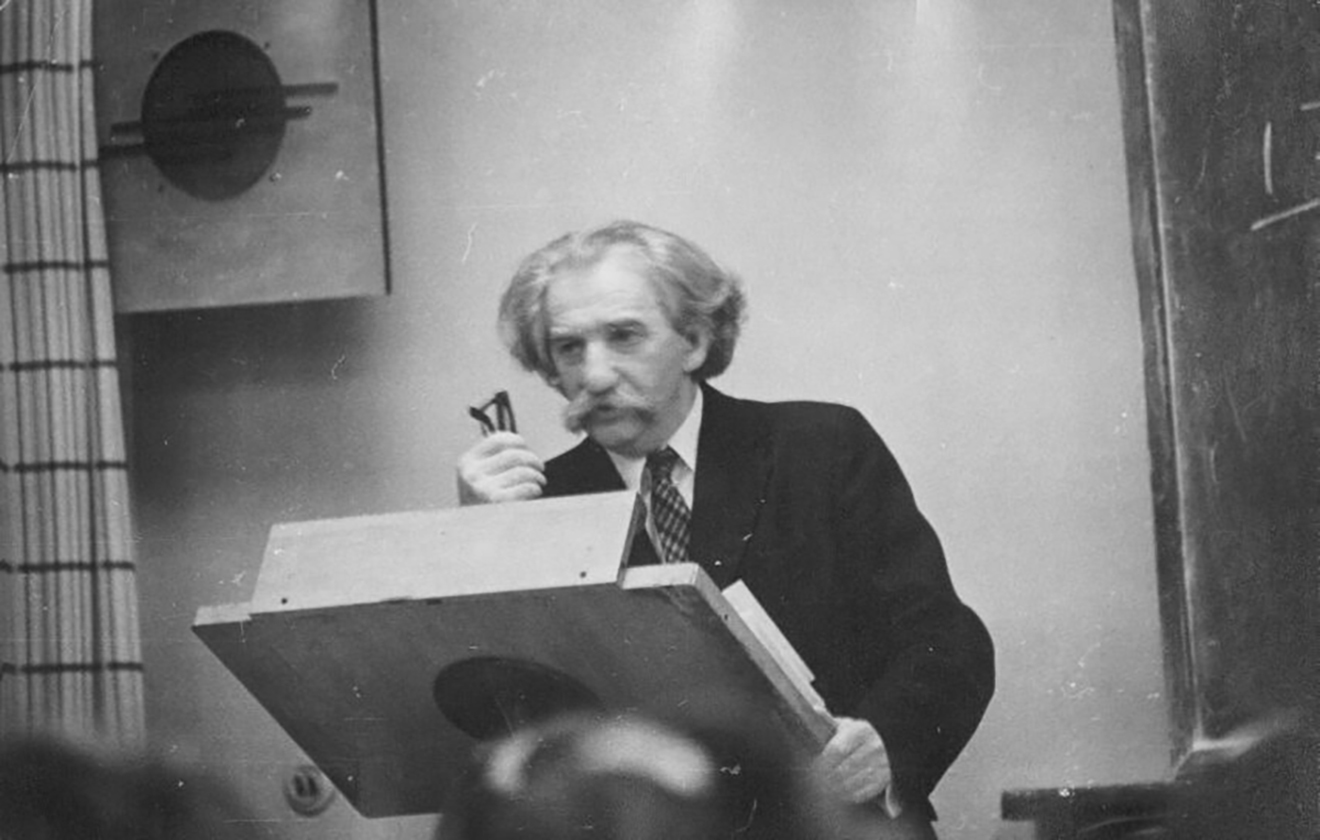

Лотман был блистательным лектором, его лекции всегда были как представление, как праздник, как спектакль. Эта отпечатавшаяся в памяти картинка очень похожа на ту картинку, которая потом отпечатается в памяти людей позднесоветской эпохи, когда они увидят Лотмана с экранов телевизоров. Мы видели его не с телевизионного экрана, а с кафедры, с трибуны, но читал он не собственно для нас, а для всех. Почему для всех? Потому что формально это мог быть спецкурс для четвертого курса, но там сидели курсы с первого по пятый, и еще люди с других факультетов, и аспиранты, и преподаватели, и профессура с соседних факультетов. Так что это было тоже несколько дистанцированное восприятие, и в этом смысле мне и моим одногодкам было труднее переступить через эту дистанцию к большей домашности, чем тем, кто учился в Тарту в

В лотмановской биографии Пушкина он оказывается одним из тех писателей, которые, так же как, скажем, Вольтер, Руссо или Лев Толстой, строят свою биографию. Не просто живут как придется и пишут стихи, а именно сознательно и намеренно выстраивают свою жизнь в соответствии с определенной программой. Насколько Пушкин это делал сознательно, сказать трудно — это гипотеза Лотмана. Ее приняли не все — в частности, ближайший друг Юрия Михайловича, Борис Федорович Егоров Борис Федорович Егоров (1926–2020) — литературовед, историк, доктор филологических наук., в рецензии на книгу написал, что такое отношение к биографии свойственно скорее самому Лотману, чем Пушкину. Если это так, то лотмановская биография и сам лотмановский образ были сознательно выстроены, хотя это, конечно, не значит, что этот образ был ему неорганичен. Образ был рассчитан не на определенную, а на самую широкую аудиторию — от коллег по филологическому цеху до студентов. И потом оказалось, что тот же образ прекрасно работает при общении с еще более широким кругом интеллигентных слушателей и читателей и при адресации к людям, которым просто интересно

О Лотмане-исследователе, тексте и выборе поведенческих стратегий

Есть несколько дорог к Пушкину. Самая типичная — от детских впечатлений к переосмыслению. А в области развивающегося эстетического вкуса может быть, например, движение от серебряного века к золотому. То есть сначала мы воспринимаем литературу модернизма и авангарда как менее дистанцированную — то есть как будто ее можно воспринять без предварительной подготовки. Но потом мы понимаем, что были предшественники, что сама поэзия отсылает к текстам-предшественникам, играет с цитатами, повторяет предыдущие тексты, перепевает их и переиначивает. Начинаешь двигаться вспять и приходишь к золотому веку, который тоже воспринимается эстетически непосредственно, но уже с бо́льшим трудом, чем хронологически более близкие нам эстетические феномены. Еще труднее без предварительной подготовки читать XVIII век, за исключением разве что нескольких стихотворений Державина и еще

И тут мы видим две интересные вещи. С одной стороны, исследование всех этих трех феноменов — Радищев, декабризм, Пушкин — в советское время было страшно идеологизировано. Сама формулировка «эпоха декабризма» ставит в центр эпохи идеологический феномен, отодвигая прочие, в том числе эстетические, на второй план. А Лотман — один из тех, кто стремился в первую очередь деидеологизировать изучение литературы (он не просто один из, а старший из участников Тартуско-московской школы). Эта деидеологизация, с одной стороны, вызвала у него интерес к структуре художественного текста, к структурно-функциональному анализу и структурно-семиотической научной парадигме. С другой стороны, напоминал о себе его бэкграунд историка (в том числе историка идеологии) — исторический интерес, так сказать, никуда не делся, хотя и требовал переосмысления. Поэтому в лотмановской концепции художественного текста сразу, с самого начала, еще в «Лекциях по структуральной поэтике» 1964 года, присутствует анализ двух типов связей: внутритекстовых и внетекстовых. Внетекстовые связи понимаются не только как межтекстовые (то есть текст на фоне жанра, текст на фоне других текстов и так далее — того, что Кристева вскоре назовет интертекстуальностью), но и как связи с явлениями, которые находятся вне словесных текстов: с моделями поведения, с политическими, этическими, религиозными и другими нормами, которые тартуско-московские семиотики начнут описывать как тексты per se Как таковые (лат.)..

Следующим шагом в развитии научных интересов Лотмана становится интерес к функции текста в культуре и к биографии как тексту. Биография — это тоже текст, месседж, который носитель биографии посылает своим читателям. Такой подход к проблеме первыми сформулировали русские формалисты. Первопроходцем был Борис Викторович Томашевский Борис Викторович Томашевский (1890–1957) — литературовед, стиховед, текстолог, исследователь творчества и биографии Пушкина, заведующий рукописным отделом и сектором пушкиноведения Пушкинского Дома. со статьей 1923 года «Литература и биография». Томашевский переосмыслил вопрос о том, что такое, собственно, литературная биография — это не послужной список и не набор анекдотов, а некоторый связный текст, который выстраивается вокруг писателя и который некоторые писатели сами отчасти выстраивают. Книга Григория Осиповича Винокура Григорий Осипович Винокур (1896–1947) — лингвист, филолог, специалист по русской литературе, истории русского языка, стиховедению, теории словообразования. «Биография и культура», более поздняя, 1927 года, развивается в диалоге с Томашевским. А затем все эти проблемы вынужденно оказываются на периферии научной мысли, забиваются вульгарно-марксистским биографированием, согласно которому писатель либо отражает, либо не отражает реакционные или прогрессивные тенденции. В эту модель поведение вписывается очень плохо и никак не объясняет тексты. А Лотману были интересны такие тексты поведения, которые объясняют художественные тексты, и те художественные тексты, которые становятся объяснимыми на фоне текстов поведенческих.

Хороший пример — интерес к теме дуэли. Мы знаем, что дуэль находится в сюжетном центре целого ряда классических произведений русской литературы: «Евгения Онегина», «Героя нашего времени». Даже в эпоху Тургенева мы видим в «Отцах и детях» дуэль между героями. Ну и наконец, чеховская «Дуэль», где все вывернуто наизнанку, это уже дуэль, потерявшая всякий смысл, герои даже не знают ее правил и вычитывают их в художественных произведениях Пушкина и Лермонтова. Если мы откроем существующие комментарии к «Герою нашего времени» — а их писали замечательные филологи, в частности Сергей Николаевич Дурылин и Виктор Андроникович Мануйлов, — там про дуэль практически ничего не написано. В комментариях к «Отцам и детям» про дуэль тоже практически ничего не написано. В исследованиях и статьях про повесть Чехова «Дуэль» тоже ничего не говорится о дуэли как таковой.

Что делает Лотман в комментарии к «Евгению Онегину»? Во-первых, он описывает дуэль как социокультурный институт, а во-вторых, обращает внимание на те детали, которые в тексте не разъяснены, но совершенно явственны для читателя, хорошо знакомого с дуэлью как социокультурным механизмом, текстами о дуэлях и реальными дуэльными историями. Тогда становится ясно, что, скажем, Онегин не хотел убить Ленского и убил его случайно, становятся понятными и многие другие вещи.

Вот пример того, какого рода внетекстовые структуры интересовали Лотмана. Его интересовало соотношение социокультурных механизмов и личного выбора. Мы видим, что и перед Радищевым, и перед декабристами, и перед дуэлянтами все время встает вопрос о выборе, о том, как себя вести. И они принимают сознательное, волевое — в XX веке сказали бы экзистенциальное — решение: самоубийство Радищева, решение дуэлянта быть вовлеченным в дуэль, решение декабристов выйти на площадь. Это очень необычный подход, совершенно непонятный с точки зрения официальной советской историографии. Почему декабристы ведут себя на балах не так, как остальные? Почему они пишут стихи? Почему они с восторгом думают о том, как умрут на площади, когда начнется восстание? Почему, наконец, они участвуют в дуэлях? Все эти вопросы оказывались как бы вне существующей историографии и культурологии, если советские исследования культуры можно назвать культурологией. Был по отдельности Рылеев, которого повесили, Рылеев, который организовывал восстание, Рылеев, который писал политические стихи, Рылеев, который

За всеми этими поступками стоит не только

О ролевых моделях и снова о биографии

Мы пришли к тому, что люди делают свою биографию в той или иной степени сознательно. Когда они ее делают, то ориентируются на определенные тексты и на определенные ролевые модели. Ролевые модели могут быть представлены не только в текстах, но и в поведении реальных людей, в том числе в поведении тех людей, которых мы знаем лично. Например, из интервью участников Тартуско-московской школы об исследователях старшего поколения мы видим, что для многих из них ролевой моделью был Роман Осипович Якобсон. Они хотели делать науку так же, как он, заниматься теми же проблемами, что и он, организовывать такого же рода журналы, конференции, кружки. Это явная ролевая модель. Был ли такой ролевой моделью Лотман? Я думаю, что для многих был.

Возьмем лекцию — это точно такой же речевой жанр, как, например, стихотворение. В отличие от наивного стихотворения или наивной лекции, которые звучат банально или даже комически, профессиональная лекция и профессиональное стихотворение подразумевают некоторый выбор стратегии, работы с фоном, на котором этот текст написан и на котором, как предполагает автор, он будет восприниматься. Фон — это в том числе прецеденты, которым автор подражает, от которых отталкивается или дистанцируется. Все эти виды отношений — к предшественнику, против предшественников и в сторону от предшественников — конечно, будут присутствовать в любом тексте. И я думаю, что у тех, кто учился у Лотмана, слышал его лекции, конечно, остались

О важности работы с источниками и о том, почему наука не должна быть скучной

Лотман много раз подчеркивал, что нужно любить работать и с печатными, и с архивными источниками и, несмотря на то что есть выдающиеся исследователи, которые никогда не бывали в архиве, концепция без работы с материалом суха, бесплодна, а главное, как бы ни к чему. Это представление о примате материала над концепцией оказалось для меня важным. Оно потом трансформировалось в несколько иное представление — о том, что нужно строить работающую теорию и проверять ее на материале. Но тем не менее двигаться от материала в сторону теории, а затем возвращаться к нему — это, видимо, оттуда.

Кроме того, на меня, несомненно, повлияло представление о том, что научная работа или лекция должна быть не только научной — она должна быть еще интересной, она должна быть захватывающей. Она не должна быть скучной. А это совершенно не очевидно. Если, например, в контексте американского университета гуманитарная лекция обязательно должна быть интересной, это sine qua non Обязательное условие (лат.). (студенты могут вполне серьезно писать в отзывах, что наш курс — это был big fun Большое удовольствие (англ.).), и для американской гуманитарной книги принципиально, чтобы она была хорошо написана, то в русской культурной ситуации (и, насколько я понимаю, в немецкой, на которую русская ориентирована исторически) гораздо важнее, чтобы книга была содержательно корректна: чтобы в ней были материал, методология, выводы. Насколько это захватывающе и интересно для читателя — все равно. Интерес к темам, которые должны тебя захватить просто потому, что ты тоже часть этой культуры, мне кажется, я тоже впервые увидел у Лотмана. Оказалось, что научная статья может быть интересной и захватывающей и лекция может быть интересной и захватывающей, даже если об этой теме тебе раньше вообще ничего не было известно.

Интересно посмотреть, откуда это взялось у Лотмана. Насколько я могу себе представить на основании его собственных рассказов о своих учителях в науке (это есть в его поздних «Не-мемуарах»), когда Лотман учился, у него перед глазами было два альтернативных примера. Первый пример — Григорий Александрович Гуковский, который был блистательным оратором и строил лекции по ассоциативному принципу без предварительной подготовки. Если перед ним и лежали на кафедре листочки, то эти листочки нередко были пустыми — они были нужны только для того, чтобы показать, что он готовился к занятию. Из коридора было слышно, что в аудитории проходит «не лекция, а спектакль», и многие коллеги с неодобрением отзывались об этом.

Альтернативной ролевой моделью для Лотмана стал Николай Иванович Мордовченко — чистый эмпирик, очень честный и внимательный к деталям. Лекции он готовил очень тщательно и, по воспоминаниям Лотмана, один раз отменил занятие, потому что забыл дома конспект. Лотман все время подчеркивал, что выбрал научным руководителем Мордовченко, а не Гуковского, которого, конечно, ценил очень высоко. Значит, для Лотмана пафос научности и эмпирической точности был более значим, чем пафос артистизма. Тем не менее и в статьях, и в лекциях Лотмана реализовались оба полюса этой оппозиции. Лотман-лектор был лектором типа Гуковского, в лотмановских лекциях значительное место занимали отступления от темы, движение по ассоциации и возвращение к теме. Это типичная структура лотмановской лекции: описать круг, вернуться в ту же точку и продолжить повествование. Кстати говоря, в современном образовании, все больше рассчитанном на неподготовленного студента, это очень плохо работает: студенты предпочитают строго последовательное изложение темы, а не демонстрацию бэкграунда. А для нас в свое время была важна именно такая экспликация фона — это помогало понять, что в культуре все связано со всем.