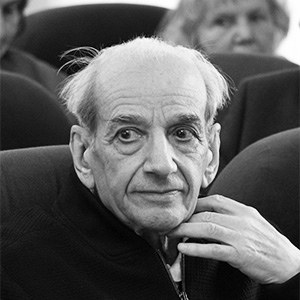

Юрий Апресян: «Мне почему-то всегда везло на хороших людей»

В новом выпуске цикла «Ученый совет» лингвист Юрий Дереникович Апресян вспоминает о детстве в Ташкенте и возвращении в Москву, друзьях на всю жизнь, юношеской вере в коммунизм и прозрении, а также о том, как ему открылся замечательный и неповторимый мир лингвистики

Лингвист, глава Московской семантической школы, составитель словарей русского и английского языка, один из разработчиков системы машинного перевода ЭТАП. Академик РАН, доктор honoris causa Варшавского университета, доктор honoris causa Софийского университета с присуждением почетной синей ленты, почетный профессор МГУ им. Ломоносова, иностранный член Национальной академии наук Армении. Лауреат золотой медали имени Даля. Стипендиат Фонда имени Александра фон Гумбольдта 1993 года. Член Комиссии по изучению грамматического строя славянских языков и Комиссии по аспектологии при Международном комитете славистов.

Научные интересы: лексическая семантика, лексикография, синтаксис, машинный перевод.

О море и человеке в черном

Сначала было очень счастливое детство. Я, к сожалению, помню себя только с четырех лет, причем было совсем немного эпизодов, которые навсегда врезались в память. Летом мы отдыхали в Крыму. Я помню, как однажды вошел в море, там недалеко от береговой линии был большой круглый камень, очень хорошо обкатанный и очень скользкий. Я встал на него, свалился в море с другой — глубокой — стороны и стал захлебываться. Плавать я еще не умел, но рядом стоял отец, он вытащил меня. Еще помню гроздья винограда, до которых можно было дотянуться из окна нашей комнаты; конку, возившую курортников с центральной площади города до пляжа и обратно; и человека на площади, который всегда с головы до ног был одет в черное. Я старался держаться от него подальше — в этой фигуре мне чудилось

О родителях

Маму звали Софья Григорьевна Брауде. Она

Отец родился в 1899 году в Иджеване Иджеван — город (до 1951 года поселок) на северо-востоке Армении.. Он был старшим из шести сыновей в семье священника и учителя Захара Апресяна. Тоже рано стал интересоваться политикой и в 1919 году вступил в коммунистическую партию. Тоже хотел учиться — и окончил медицинский факультет Закавказского университета в Тифлисе. Оттуда он, как коммунист, был мобилизован в НКВД, и с тех пор вся его карьера складывалась в этом ведомстве. Ну и закончилась так, как должна была закончиться. Когда во второй половине

О жизни в Узбекистане

Отец занимал должность народного комиссара внутренних дел Узбекистана. К этой должности прилагался целый комплект привилегий: отдых в Крыму или на других южных курортах, великолепные дома у моря, кастелянши, повара, проезд туда и обратно в элитных вагонах, а с 1938 года — даже в так называемых салон-вагонах. Такие вагоны прицеплялись в конце поезда, предназначались для обслуживания одной семьи и состояли из кухни, столовой и спальных купе. А потом — возвращение в Ташкент после летнего отдыха. В Ташкенте у нас был пятикомнатный дом с большим садом, одноэтажный, но со всеми удобствами и тоже с абсолютно избыточной роскошью.

Отец выполнял в Узбекистане возложенные на него задачи. Причем в Ташкенте

Первый эпизод: я возвращаюсь домой из школы — дело было зимой. Зима в Ташкенте теплая, но тем не менее мама надевала на меня зимнее пальто. На скамейке по дороге к нашему дому сидят два паренька. Я иду дальше, а потом чувствую, что ко мне сзади

А потом произошло драматическое событие. Однажды ночью, когда отец пешком возвращался с работы домой, на него было совершено покушение: сзади подбежали и ударили его кирпичом по голове. Он упал, потерял сознание, было обильное кровотечение. Его нашли соседи и сказали нам. Мама вызвала скорую помощь, его привезли домой и положили на стол в хозяйственной комнате, чтобы обработать рану. Стол был с двумя поверхностями: внизу, в десяти сантиметрах от пола, — еще одна поверхность. У нас была собака, немецкая овчарка по имени Рекс, и вот я помню, как Рекс и я забились под стол на эту вторую поверхность и там скулили, пока отца приводили в порядок. Это случилось в конце 1938 года.

Об аресте отца

Я помню день

Я потом пытался выяснить дальнейшую судьбу отца, но единственное, что мне в 1956 году удалось из Комитета государственной безопасности получить, — это справка о том, что смерть наступила 22 февраля 1939 года. Причина смерти — прочерк, все остальное — прочерк. Позднее я узнал и текст официального приговора: «Десять лет без права переписки». Такой приговор в иезуитском сталинском правосудии обозначал немедленный расстрел.

О переезде в Москву

Я уже сказал, что в исходной маминой семье было восемь детей. Самая старшая сестра, Евгения Григорьевна (для меня — тетя Женя), жила в Москве на Поварской улице (тогда она называлась улицей Воровского), в двухэтажном флигеле дома № 11. После ареста отца мама из Ташкента дала ей телеграмму. Я не знаю, какими словами она описала то, что случилось в нашей семье, но, по-видимому, в этой телеграмме был задан вопрос, не может ли тетя Женя нас приютить. Она в то время занимала две комнаты в коммунальной квартире, в которой, кроме ее семьи, обитало еще три. И тетя Женя совершила подвиг: она приняла нас. В ее семье было три человека — она, ее муж и сын, — но она приняла маму, меня и мою сестру и разместила в одной из своих комнат.

У мамы — единственной в ее исходной семье — было высшее образование: она окончила так называемую Коммунистическую академию Коммунистическая академия (до 1924 года — Социалистическая академия) была основана в 1918 году и считалась центром марксистского образования. Она была задумана как альтернатива дореволюционной Академии наук, но просуществовала недолго. В 1936 году Коммунистическую академию упразднили.. Поэтому в Москве ей удалось найти работу в тресте, то есть в относительно интеллектуальном учреждении, а, скажем, не в конторе по заготовке пищевых отходов. Заведовал трестом человек по фамилии Решевский. Он назначил ее начальником отдела кадров. В 1946 году, когда во внутренней политике Сталина уже отчетливо обозначились признаки антисемитизма, в трест пришла из вышестоящей инстанции

Существование, надо сказать, было очень скромное. Одна деталь. В коммунальной квартире, где мы жили, соседнюю с нами комнату занимала женщина, у которой был приходящий на ночь состоятельный любовник. Поэтому у нее всегда были очень хорошие продукты, ей не надо было экономить. Когда она чистила картошку, она снимала с нее толстый слой кожуры и выбрасывала в помойное ведро. Мы вынимали кожуру, мыли, пропускали через мясорубку, добавляли муки и из полученного полуфабриката выпекали оладьи. А самый роскошный завтрак по воскресеньям состоял из вареной картошки с постным маслом и кусочка селедки.

О первом друге и начале войны

В конце февраля или в начале марта 1939 года, вскоре после нашего переезда из Ташкента в Москву, в моей жизни случилось одно важное событие — встреча во дворе дома на улице Воровского. Я вышел во двор, там гулял мальчик. Звали его Феликс, он был чуть младше меня.

С этого эпизода началась моя дружба с Феликсом Ефимовичем Куперманом.

Надо сказать, что Феликс с детства был заядлым книгочеем. В самые первые дни нашего знакомства он поинтересовался, какие книги я читал. Я ответил: «Ребята и зверята» — была такая книга Ольги Перовской о биосферном заповеднике. Феликс посмотрел на меня снисходительно и стал перечислять книги, которые читал он. При этом он загибал по одному пальцу на руке за каждую прочитанную книгу. Пальцев на двух руках, помнится, не хватило. А лет в пятнадцать-шестнадцать он сделался столь же заядлым театралом. Особенно увлекся Большим театром, пересмотрел и прослушал весь его тогдашний репертуар и года два-три всерьез думал об артистической карьере. Он, кстати, замечательно декламировал Маяковского. Любил и тонко чувствовал музыку, любил живопись разных времен и направлений. И всем, что он любил, всю жизнь щедро делился не только со своими друзьями, но и со многими другими людьми, которых он включал в свой круг.

Феликс был очень влюбчивым. А у нас в девятом классе химию преподавала замечательная женщина, звали ее Серафима Матвеевна. И он, видимо, в нее влюбился, а вместе с ней полюбил и химию. Думаю, что он был единственным в нашем классе, кто химию

Дружба с Феликсом продолжалась всю жизнь — недавно он умер.

Я уже говорил, что мы жили на улице Воровского. На ней сохранилось много московских дворов — тех, что воспеты Булатом Окуджавой. Я хорошо помню московский двор своего детства. И хорошо помню «короля» нашего двора. Надо сказать, что жил он не совсем в нашем дворе, а по соседству, но он идеально вписывается в образ, созданный Окуджавой Речь идет о песне Булата Окуджавы «Король»..

А потом началась война. Отчетливо помню день 16 октября, когда немцы уже вплотную подошли к Москве и началась паника. В этот день из своих квартир во двор стали выползать

У тети Жени в партийных кругах Москвы были

Об эвакуации

Когда мы приехали на вокзал, мама устроила меня в вагоне поезда, идущего в Уфу, и вышла, чтобы распорядиться вещами. В результате она меня потеряла: на Казанском вокзале очень много путей, в ту ночь все поезда отправлялись в восточном направлении, и она забыла, в который из них меня посадила. А я был абсолютно спокоен. Правда, не засыпал. Напротив меня были люди в военной форме, и я думал: «Поеду с ними, ничего страшного, с военными не пропаду». Выехали мы из дома часов в двенадцать ночи, просидел я таким образом до пяти часов утра. Вдруг слышу панический голос мамы: «Юра! Юра!» Я откликнулся, и она меня забрала.

Когда прибыли в Уфу, нас разместили не в самом городе, а в поселке Новые дома в четырех километрах от города. В этом поселке были только деревянные двухэтажные дома, без обычных бытовых удобств, в частности без канализации. Не стану описывать, к каким удивительным природным явлениям это приводило зимой, когда морозы доходили до

Обе наши семьи, то есть шесть человек, поместили в одну комнату, не больше 15–16 квадратных метров, в которой уже было двое местных жильцов — старушка и ее дочь. Такая акция называлась уплотнением. Кроватей ни у кого не было, все восемь человек спали на полу.

Об антисемитизме

Антисемитизм тлел у нас всегда, но во время войны он вспыхнул с небывалой силой. На том основании, что, как с горечью сказано у поэта, «евреев не убивало, все воротились живы». На самом деле воевали, и, судя по всему, неплохо. По официальным данным, 157 воинам-евреям было присвоено звание Героя Советского Союза. В пересчете на сто тысяч еврейского населения — 6,83 Героя. Впереди только русские — 7,66 Героя на сто тысяч. При этом надо помнить, что все воины, награждавшиеся званием Героя Советского Союза, утверждались лично Сталиным, а он, мягко говоря, евреев недолюбливал.

В Уфе антисемитизм был настолько чудовищный, что, видя меня в

Хотя о таких настроениях в нашей семье знали, мама решила, что мне нужно учиться, и я пошел в школу. Для евреев в Уфе существовала кличка «уже-узе». И шутка: «Уже-узе приехал на козе, коза упала, узе пропало» —

В поселке была библиотека, и в течение полугода моим основным занятием стало чтение книг. Читал при очень тусклом свете, и, видимо, тогда у меня стала развиваться близорукость.

О чудесном исцелении и возвращении в Москву

Одна из маминых младших сестер, тетя Берта, с ранних лет, как и мама, член партии, занимала очень важное место в Главлите Главное управление по делам литературы и издательств занималось цензурой печатных изданий, в том числе СМИ.. Она тоже была в эвакуации, но раньше всех вернулась в Москву и послала маме вызов — документ, по которому можно было вернуться домой. Я в момент получения вызова был простужен, у меня была температура 38,8. Но новость о возвращении вызвала у меня такой бурный взрыв радостной энергии, что на следующее утро я встал абсолютно здоровым. Через десять дней весной 1942 года мы вернулись в Москву.

О втором друге на всю остальную жизнь

Я пошел в школу в семилетнем возрасте. Между тем до войны дети начинали учиться с восьми лет. Но поскольку из-за эвакуации я год не учился, после возвращения в Москву и возобновления занятий в школах в конце августа 1942 года я оказался в одном классе с Феликсом Куперманом. Года через три в том же классе оказался и Алик Сыркин — Абрам Львович Сыркин, второй мой друг на всю остальную жизнь.

Правда, познакомились мы с ним еще летом 1943 года, когда человек шесть ребят из нашей школы, включая Алика, поехали на работу в колхоз километрах в ста от Москвы. В качестве руководителя с нами поехала преподавательница английского языка Сара Акимовна Купецян. За работу в колхозе платили не только деньгами, но и натурой — зерном и картофелем, причем под Москвой была мельница, где зерно можно было молоть. И то и другое было важным подспорьем в скудной диете нашей семьи — муки и картошки хватало почти до конца зимы.

Один раз за три летних месяца можно было съездить в Москву. На такую поездку давали три дня: день — туда, день — в Москве, день — на возвращение. В Москве дело не ограничивалось отдыхом в своем доме. Надо было обойти дома всех «колхозников» и получить гостинец для каждого.

В середине лета подошла моя очередь ехать в Москву.

На обратном пути в поезде случился неприятный эпизод. Ездили мы, естественно, в самых дешевых общих вагонах. Я забрался на третью — предназначенную для вещей — полку, положил мешок с подарками под голову и уснул. Спал я в те годы очень крепко и ночью ничего не почувствовал. А утром обнаружил продольный разрез на своем мешке. Оказалось, что один подарок вытащили. Мой. Должен сказать, что я испытал чувство облегчения, когда осознал, что остальные подарки сохранились и дойдут до адресатов.

После меня в Москву поехал Толя Табашев, троечник и вообще малосимпатичный субъект. Он вернулся только через шесть дней и

Язык деревни в одном отношении разительно отличался от языка Москвы. Он был насыщен крутым матом. Помню один поразивший меня эпизод.

Вечер, пастух возвращается с пастбища в деревню со стадом овец, и хозяева разбирают их по дворам (в каждом крестьянском дворе было по семь-восемь овец). На крыльце избы, в которой мы жили, стоит хозяйка, скрестив на груди руки. Ее сын, мальчик лет двух с половиной, с прутиком в руках загоняет своих овец во двор и при этом неистово матерится. На лице матери довольная улыбка — хозяин растет!

Московские школьники, в основном дети из интеллигентных семей, очень быстро усваивали язык деревни, включая крутой мат, отчасти и потому, что его хорошо понимали лошади. А без лошадей не обходилась ни одна работа в поле. Кроме того, был клятвенный ритуал для честного слова: надо было ногтем большого пальца изнутри коснуться передних зубов, потом резко, со звуком, оторвать палец, провести ребром ладони по горлу и сказать: «*** буду, сделаю».

Но было и чистое озорство. Среди прочего, когда мы возвращались вечером с поля, мы распевали песню о Садко, до предела насыщенную отборным матом.

Единственным человеком, который никогда не матерился, никогда так не божился и не подхватывал песни о Садко, был Алик. Но когда он получил от Сары Акимовны ее немотивированный отказ, он побожился указанным образом («*** буду, поеду») и через час-полтора отбыл. На третий день вернулся.

Надо сказать, что ни Сара Акимовна, ни Алик зла друг на друга из-за этого эпизода не держали. И когда после выхода на пенсию Сара Акимовна тяжело заболела, Алик, к тому времени уже известный кардиолог, преданно ее лечил.

В школе мы с Феликсом начиная с восьмого класса сидели за одной партой в первом ряду — оба были близорукие. А Алик сидел в последнем ряду. И однажды он обратился к нам со словами, которые можно было интерпретировать как вопрос или, может быть, как просьбу. Смысл был такой: нельзя ли расширить этот союз? И союз был немедленно расширен.

В девятом классе мы с Аликом после занятий часто оставались в школе на дежурстве. Вечером, когда дежурство заканчивалось, спускались на первый этаж и, стоя у окошка раздевалки и глядя друг другу в глаза, оба начисто лишенные музыкального слуха и безголосые, исполняли две песни: «Ой, полна, полна коробушка, есть и ситец, и парча» и «Мой костер в тумане светит, / Искры гаснут на лету…».

Счастливая земля! На крови поколений

Жизнь расцветет невинна и мудра,

И будешь ты чиста, моя планета-гений,

Зеленая звезда с луной из серебра.

Тогда я еще не понимал, что оно поэтически бездарно и философски ложно. Не декламируя его, я дал Алику рифму: «поколений — гений», «мудра — серебра». Через пять минут он прочитал мне следующее четверостишие:

Не вдохновеньем нас пленяет гений,

Народной правдой речь его мудра.

Так из руды отживших поколений

Осталась нам частичка серебра.

После школы Алик поступил в Первый московский медицинский институт имени Сеченова. Стал кардиологом экстра-класса. Создал в этом институте клинику кардиологии, разработал множество кардиологических методик, написал (часть с коллегами — сотрудниками клиники) более 400 научных работ. Лечил артистическую и научную элиту нашей страны.

Феликс и Алик — два друга моего детства, а еще есть два друга молодости: Костя Бабицкий и Игорь Мельчук.

О вере в коммунизм

В юности я глубоко верил в идеи коммунизма и был активным комсомольцем. С восьмого класса входил в бюро комсомола нашей школы. А Феликс и Алик были даже секретарями бюро — в девятом и десятом классе соответственно.

О поступлении в институт

Я окончил школу в 1948 году на все пятерки, за исключением сочинения, за которое получил четверку из-за неправильного переноса в слове «поэтому» (написал «поэ-тому»). В результате лишился золотой медали. Впрочем, думаю, что даже если бы я ее получил, это ничего в моей жизни не изменило бы.

В юности у меня была глупая, романтическая мечта: я хотел стать писателем. И совсем уж глупо полагал, что для этого надо получить филологическое образование. Эта логика подтолкнула меня к решению подать заявление на филфак МГУ. Я понимал, что в моей биографии есть черное пятно — арест отца (что он был расстрелян, я тогда еще не знал). Но поскольку в то время в ходу была формула «сын за отца не отвечает», я свято верил, что так оно и есть. В документе под названием «биография» я написал о себе всю правду и на филологический факультет принят не был. В принципе, у меня был проходной балл (три пятерки и четверка за четыре других экзамена), но за сочинение мне поставили тройку. С тройкой за сочинение на филфак не принимали.

Я пошел добиваться справедливости и попал, кажется, к заместителю декана. Тот сначала сочувственно меня выслушал, а потом попросил: «Ну, расскажите о своей семье». Я рассказал о своей семье. «А что отец?» Я говорю: «Он был репрессирован

Когда я получил в деканате свои бумаги, в том числе автобиографию, то увидел в ней подчеркнутую жирной черной чертой строчку о том, что мой отец был репрессирован. Надо сказать, что у моего друга Феликса Купермана, который поступал на химический факультет Института тонкой химической технологии, отец был бойцом армии Буденного во время Гражданской войны. И в биографии Феликса строчка о том, что его отец был красноармейцем Первой конной, была подчеркнута красным карандашом. Это было приветствуемое обстоятельство. Цвет, оказывается, был семиотически значим.

Я понял, что напрасно написал правду.

И решил: ладно, университет не для меня — пойду в Институт иностранных языков. Там я совершил обман и написал, что отец умер в 1940 году. Был принят и стал учиться.

При поступлении в Институт иностранных языков надо было сдать только один экзамен — по английскому языку. Все остальные экзамены совпадали с университетскими, и их результаты были автоматически учтены. Но с тройкой за вступительный экзамен (в моем случае — за сочинение) стипендию не платили, а обучение тогда было платным. В нашей семье денег на это не было, мы и так едва сводили концы с концами.

Помощь пришла со стороны семьи Алика. Его отец, Лев Абрамович Сыркин, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой в своем институте, попросил меня помочь им оформить некое наглядное пособие, для чего требовалось среди прочего начертить несколько схем (в школе у меня по черчению была твердая пятерка с плюсом — я был изобретательным по части орнаментов). Работа была платная, и полученными деньгами я заплатил за обучение. Я тогда был очень наивен и не обратил внимания на то, что от меня не потребовалось подписи в получении денег за сделанную работу в

Благополучно окончив первый курс и сдав все экзамены на пятерки, я предпринял еще одну попытку реализовать мечту — подал заявление о приеме на русское отделение филфака в третьесортный Московский педагогический институт имени Потемкина (позднее он был расформирован за ненадобностью). Снова написал в биографии всю правду, снова получил за сочинение тройку (остальные экзамены сдал на пятерки), и снова был отвергнут жирной черной чертой под той же строчкой в моей биографии.

Этого нового урока мне, слава богу, хватило. К началу учебы я вернулся в Институт иностранных языков и был восстановлен на втором курсе.

В самом начале учебы меня, как активного общественника, выдвинули в состав комсомольского бюро курса. Тут я совершил очередной честный поступок — признался, что при поступлении в институт скрыл правду об отце. Один однокурсник, член курсового бюро, потребовал моего исключения из комсомола, что автоматически должно было повлечь исключение из института. Узнав об этом, Феликс и Алик написали в курсовое бюро письмо в мою защиту, подписанное с указанием их должностей в комсомольском бюро школы. Это письмо меня спасло: я отделался строгим выговором с занесением в личное дело.

О прозрении

Я вступил в комсомол, как только мне исполнилось 14 лет, в 18 лет оставался убежденным комсомольцем и планировал года через три-четыре подавать заявление о приеме в Коммунистическую партию Советского Союза. При этом комсомольцем я был очень активным. В частности, когда я на первом курсе института обнаружил, что многие студенты не читают газет и плохо знают, что происходит в нашей стране и в мире, я ввел на своем курсе проверки политграмотности. Администрация приняла это на ура.

Но понемногу я стал прозревать. Чересчур велик был разрыв между официальной пропагандой и тем, что я видел вокруг. К четвертому курсу прозрел окончательно. И на пятом курсе, в марте 1953 года, когда люди ломились на похороны вождя и гибли в давке, я, оказавшись на улице по

О завершении учебы и начале работы

В институте я усердно учился, в

На факультете английского языка, где я учился, было три кафедры: лексикологии, грамматики и методики преподавания языка. Всеми тремя кафедрами я был рекомендован в аспирантуру, которую окончил досрочно весной 1956 года, представив к защите кандидатскую диссертацию. На втором курсе аспирантуры началась и моя недолгая преподавательская карьера — мне предложили половину ставки преподавателя английского языка.

В аспирантуре у меня не было настоящих учителей. Я учился, в сущности, заочно — на работах академика Виктора Владимировича Виноградова и профессора Александра Ивановича Смирницкого. У Виноградова мне нравилось безупречное владение фактами, а у Смирницкого — неумолимая логика системных рассуждений. В моем сознании эти ученые — при всей их несхожести — дополняли друг друга. Но более серьезную лингвистическую школу я прошел позднее.

В конце

О знакомстве и дружбе с Игорем Мельчуком

В Институте иностранных языков работал совершенно уникальный по степени свободомыслия семинар по машинному переводу под руководством Виктора Юльевича Розенцвейга Виктор Юльевич Розенцвейг (1911–1998) — лингвист, доктор филологических наук. Розенцвейг внес большой вклад в развитие машинного перевода, прикладной и математической лингвистики.. Там я впервые увидел Игоря Мельчука, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Владимира Николаевича Топорова, Владимира Андреевича Успенского и других замечательных ученых, создававших новое направление в нашей лингвистике. Не помню, ходил ли на этот семинар Андрей Зализняк Андрей Анатольевич Зализняк (1935–2017) — лингвист, академик РАН, доктор филологических наук. Автор работ в области русского словоизменения и акцентологии, а также исследований по истории русского языка, прежде всего новгородских берестяных грамот и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики. Отрывок из книги Марии Бурас «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» можно прочитать здесь., но я познакомился и с ним и даже был удостоен чести быть официальным оппонентом по его диссертации, которая защищалась одновременно как кандидатская и как докторская.

Ближе всех я познакомился, а потом и подружился с Игорем Мельчуком. Я помню, как однажды в Ленинской библиотеке увидел его, когда он выходил из читального зала с огромной стопкой книг, которую он держал перед собой на вытянутых вниз руках. Стопка доходила ему до подбородка. Не знаю, был это хеттский язык или, может быть, тохарский — языки, которые он тогда изучал. Мы с ним поздоровались, поскольку были знакомы по этому семинару, хотя еще были на «вы». И

Я написал об Игоре много текстов, они по большей части опубликованы, но для полноты картины я позволю себе повторить здесь главные тезисы.

Я считаю Игоря одним из крупнейших лингвистов нашего времени, который коренным образом обновил все основные области современной лингвистической теории и практики. Более конкретно:

1. Он разработал принципиально новый подход к лингвистическому описанию, известный как модель «Смысл ⇔ Текст» (МСТ). МСТ мыслится как многоуровневое логическое устройство, имитирующее языковую деятельность говорящего. Это значит, что она способна поэтапно переводить смысл, который говорящий хочет выразить, в достаточно полное множество выражающих этот смысл, то есть синонимичных друг другу, предложений. Будучи глубоко новаторской, МСТ вместе с тем включает в себя все базовые знания в области семантики, синтаксиса, морфологии, словообразования и других языковедческих дисциплин, накопленные предшествующей лингвистической традицией. С моей точки зрения, МСТ является самой универсальной, глубокой и надежной из всех ныне существующих общих лингвистических теорий.

2. Чтобы довести до логического конца разработку концептуальных основ МСТ, необходимо было придумать способы представления определенного смысла на всех уровнях перехода от чистой семантики вплоть до уровня реальных синонимичных друг другу предложений, которые выражают этот смысл. Игорь нашел хорошо обоснованные решения для многих возникающих здесь проблем. Особого упоминания заслуживают формализм графов Формализм (близко к понятию «формальная модель», см. ниже) — способ представления информации в формальном виде, доступном для математического и программного анализа.

Граф — представление любой системы в виде парных связей между элементами и схемы, где эти элементы представлены в виде точек, так называемых узлов, или вершин, соединенных отрезками, так называемыми ребрами . для представления семантических структур будущих предложений, набор отношений зависимости для представления их поверхностно-синтаксических структур Поверхностно-синтаксическая структура — в ряде лингвистических теорий синтаксическая структура, отвечающая за непосредственно наблюдаемые в языке синтаксические явления, порядок слов и т. п. Еще есть глубинная, более абстрактная структура, которая приводится к поверхностной при помощи формальных правил. и язык универсальных лексических функций для представления комбинаторных свойств лексем Комбинаторные свойства (комбинаторный потенциал) лексемы — свойство слова сочетаться с одними словами и не сочетаться с другими (например, «играть роль», но «иметь значение», а «играть значение» — неправильное сочетание). и их семантических связей с другими лексемами Лексема — слово как словарная единица языка. Например, «слово», «слову», «словами» — это одна и та же лексема «слово», но разные словоформы. в словаре (последнее — совместно с Александром Константиновичем Жолковским).

3. В отличие от большинства других теоретиков Игорь не ограничился общим концептуальным очерком новой теории. Он написал большие фрагменты моделей «Смысл ⇔ Текст» для таких различных по строю языков, как русский, английский, французский, испанский, венгерский, алюторский, бафия, руанда и дирбал (в основном из области синтаксиса, семантики и морфологии).

4. Неотъемлемой частью МСТ для конкретного языка является его Толково-комбинаторный словарь (ТКС). Теоретические основы ТКС и пробные русские словарные статьи были разработаны Игорем совместно с Александром Жолковским. Это словарь нового типа, ориентированный на нужды говорящего. Он содержит беспрецедентно большой объем строго упорядоченной и семантически проинтерпретированной информации о значениях, моделях управления Модель управления — грамматические свойства, которые главное слово навязывает зависимым (например, руководить можно кем-то, обвинить — кого-то в

5. Одним из главных занятий Игоря, помимо чисто лингвистической работы, являются металингвистические Металингвистика — наука о языковых понятиях, о точных их определениях (что такое слово, значение, предложение и т. д.). исследования. В одиночку поистине титаническими усилиями, продолжавшимися больше сорока лет его жизни в науке, он создал пятитомный «Cours de morphologie générale» «Курс общей морфологии» (фр.).. Эта монография, переведенная впоследствии на русский язык, представляет собою компендиум важнейших лингвистических понятий, связанных с понятием «слово». Игорь сформулировал около 250 определений, построенных строго дедуктивно на основе небольшого набора неопределяемых понятий, и проиллюстрировал их материалами более чем двухсот языков. Поэтому его монография стала важной вехой и в развитии лингвистической типологии. Затем он начал работу над аналогичным проектом в области семантики.

6. Понятно, что в этом конспективном изложении я не сумею воздать должное всем теориям, описаниям, результатам, прозрениям и лингвистическим открытиям Игоря. Я, например, не упомянул о его вкладе в полевую лингвистику Полевая лингвистика — исследование языка путем общения лингвиста с его носителями, часто в ходе лингвистической экспедиции в те места, где говорят на этом языке: анкетирование, сбор текстов, проверка гипотез («А можно так сказать?») и т. д. и в математическую лингвистику Математическая лингвистика — общее название для применения математических понятий и моделей при описании языка., о его подходе к описанию различных языковых явлений с помощью лингвистических исчислений, да и о множестве других больших и малых его дел. Я полностью обошел молчанием влияние работ Игоря на компьютерную лингвистику Компьютерная лингвистика — общее название для применения программных методов, анализа данных и т. д. при изучении языка., в частности тот факт, что бóльшая часть его результатов в области русского и английского синтаксиса, а также общая концепция ТКС были эффективно использованы в системах машинного перевода и во многих других приложениях, разработанных группой его последователей в России. Но даже того немногого, что я сказал, достаточно, чтобы понять масштаб личности Игоря как ученого.

7. В заключение я хотел бы упомянуть уникальность Игоря как лектора, способного наэлектризовать любую аудиторию; его огромный и благородный дар вести коллективную работу, в которой он всегда взваливает на свои плечи самую большую тяжесть и самую большую ответственность; его человеческое обаяние, его искрящийся озорной юмор, ослепительную яркость всей его личности, его открытость и коммуникабельность. Входить в число его друзей — честь, привилегия и радость.

О жуткой свинье и структурной лингвистике

Во время моей учебы в Институте иностранных языков его директором была Варвара Алексеевна Пивоварова — замечательный человек, которому я очень многим обязан. В июне 1953 года она пошла в ЦК КПСС хлопотать обо мне. Сталин умер в начале марта; тем не менее потребовалась эта ее акция, чтобы мне было разрешено реализовать рекомендации трех кафедр института и поступить в аспирантуру.

Посещение семинара по машинному переводу привело к тому, что я увлекся новыми идеями. Поэтому, когда Исаак Иосифович Ревзин — известный лингвист и один из основателей Тартуской школы, преподававший в том же институте немецкий язык, — предложил дать мне рекомендацию в сектор структурной лингвистики Себастьяна Константиновича Шаумяна, созданный летом 1960 года в Институте русского языка Академии наук, я его предложение с благодарностью принял. Меня действительно очень интересовала наука, и я забыл о том добре, которое сделала для меня Варвара Алексеевна. Подложил ей жуткую свинью. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, — это то, что при переходе в Институт русского языка я ощутимо терял в зарплате. На прежнем месте я работал старшим преподавателем с окладом 300 рублей в месяц, а переходил на должность младшего научного сотрудника, чья зарплата была на треть меньше.

С Варварой Алексеевной у меня состоялся тяжелый разговор, при котором присутствовал секретарь партийной организации Института иностранных языков. Он меня поддержал своей репликой: «Варвара Алексеевна, мы не можем воздействовать на волю человека — он принял решение, он хочет заниматься наукой».

Так с первого сентября 1960 года я стал работать в секторе Шаумяна, где понемногу собралась довольно разношерстная, но очень интересная публика. Назову пять имен: Константин Иосифович Бабицкий, Сильвия Семеновна Белокриницкая, Лариса Иосифовна Богораз, Борис Викторович Сухотин и Виталий Викторович Шеворошкин.

Первое задание, которое Шаумян нам всем дал, — написать обзор работ в той области лингвистики, которой каждый из нас собирался дальше заниматься. Никто, кроме меня, не стал этого делать, а я послушно засел за чтение литературы и написал большую статью о новых направлениях семантики. Статья была опубликована — ничего особенного, просто честный обзор всего, что к тому моменту было мало-мальски интересного в этой области. Но на мою статью обратил внимание сотрудник издательства «Просвещение» Геннадий Васильевич Карпюк. Он предложил мне написать книгу о структурной лингвистике. Я снова засел за чтение литературы. Результатом стала монография «Идеи и методы современной структурной лингвистики. Краткий очерк», вышедшая в 1966 году и впоследствии переведенная на семь европейских языков и на японский язык. В ней содержался обзор основных направлений структурной лингвистики, сформировавшихся к тому времени в Европе, Соединенных Штатах и у нас.

Надо сказать, что публикации книги попытался помешать Шаумян. До сдачи рукописи в печать я, естественно, просил своих коллег прочитать ее и сообщить мне свои замечания. Что они и сделали. Однако реакция Шаумяна меня поразила. Он сказал, что то, что я написал, не структурная лингвистика и что если книга будет опубликована, он, как честный ученый, вынужден будет высказать в печати свое отрицательное мнение о ней. Это меня не остановило. А Шаумян оставил свое отрицательное мнение при себе.

О Косте Бабицком

Костя Бабицкий был из редкой породы абсолютно свободных и абсолютно смелых людей. Будучи по образованию радиоинженером, он чувствовал себя гуманитарием. Он вообще был очень разнообразно одарен: писал стихи, музыку на свои и чужие стихи, строил дачи в Подмосковье академикам. В секторе Шаумяна он хотел заниматься синтаксисом и даже написал небольшую работу о синтаксических отношениях. Однако Шаумян, который начинал свою лингвистическую деятельность как фонетист, сказал, что Костя запланировал целое открытие, на детальную разработку которого потребуется время. А пока лучше заняться морфологией. Через полгода или год Шаумян опубликовал собственную версию синтаксических отношений, в которой, по сравнению с Костиной, были изменены только их названия. Между ним и Костей возникло напряжение, он решил от Кости избавиться и предложил ему уйти по собственному желанию. Тогда я, Боря Сухотин и сам Костя пришли к Шаумяну и сказали, что если он будет настаивать на своем решении, уйдем и мы с Сухотиным. На такой скандал Шаумян пойти не решился.

Костя стал заниматься морфологией, написал формальную модель морфологии русского языка — целую книгу, которая была сдана в издательство и даже набрана. Однако в августе 1968 года набор был рассыпан. Причиной были внешние события.

Весной 1968 года он съездил в Чехословакию. Это было во время Пражской весны Пражская весна — попытка демократических реформ в Чехословакии, предпринятая в 1968 году Александром Дубчеком, секретарем ЦК местной компартии. Дубчек призывал проводить «такую политику, чтобы социализм не утратил свое человеческое лицо». Пражская весна закончилась вводом в страну советских войск и подписанием так называемого Московского протокола, аннулирующего все реформы.. Перед поездкой Костя выучил чешский язык и в Чехословакии читал первую в нашей жизни свободную прессу. Он был совершенно опьянен чешской свободой и, вернувшись домой, рассказывал нам, как это прекрасно. Но наступил август 1968 года, советские войска и войска ряда стран Варшавкого договора вторглись в Чехословакию. В институтах Академии наук проводились митинги, где сотрудники выражали свое мнение по этому поводу. По большей части это был, конечно, «одобрямс», но в Институте русского языка было несколько выступлений против. Одно из самых коротких и ярких — Костино. Он вышел на трибуну и сказал: «Родина — мать, ее не выбирают, но сегодня мне стыдно, что я — гражданин Советского Союза».

Я до конца августа был в походе на Алтае, но за точность цитаты ручаюсь — проверял. Костя, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг решили 25 августа устроить на Красной площади демонстрацию протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Костя сделал дома несколько плакатов. Название главного плаката помню: «За нашу и вашу свободу». В двенадцать часов ночи ему позвонила Лариса Богораз и сказала: «Пьянка отменяется». Костя ответил: «Как хотите, я пойду один». В результате вышли все; что случилось дальше, известно.

Три месяца все участники демонстрации отсидели в тюрьме, а потом они были приговорены к различным срокам ссылки. Костя получил три года, из которых отсидел два: три месяца в тюрьме приравнивались к одному году ссылки. Ссылку он отбывал под Сыктывкаром — работал на судоремонтном заводе. Я дважды туда к нему ездил на четыре-пять дней. В первый раз, как только я вошел к нему в комнату, следом за мной явился еще один человек. Мы начали разговаривать, причем Костя на все темы высказывался в его присутствии абсолютно свободно. Когда этот человек ушел, я спросил: «Костя, ты что, не понимаешь, что этот тип — из органов?» Он ответил: «Конечно, понимаю. Пусть учится».

В конце 1970 года он был освобожден, пришел в Институт русского языка к Филину, который в это время уже был назначен директором вместо академика Виноградова, и сказал, что отсидел свой срок, восстановлен во всех правах и хотел бы вернуться на свою работу в институте. Филин сказал: «У нас такой возможности нет». Помедлил и добавил: «И не будет». Тогда Костя пошел добиваться справедливости в отдел науки ЦК, которым заведовал некий Иванов. Этому чиновнику он объяснил, что отбыл свое наказание, восстановлен в правах и не понимает, почему он не может вернуться на прежнее место работы. В ответ получил: «ЦК не может влиять на решение дирекции института». После чего этот Иванов обзвонил все институты, в которые Костя, по его мнению, мог бы обратиться, и дал директорам указание: не принимать!

Некоторое время Костя перебивался случайными заработками, в частности уже упомянутым строительством дач для академиков в разных местах Подмосковья. Потом он — по совету одного из своих знакомых — отправился в Щелыково, село в Ивановской области в 15 километрах от Волги, где находится заповедник с домом-музеем Островского. Ему удалось устроиться в этот музей на должность столяра-краснодеревщика. Мы (Костины друзья) купили ему дом — добротную избу с русской печью. Она стояла на краю деревеньки в восемь домов, километрах в шести-семи от заповедника. Из восьми домов заселены были только два (во втором жила интеллигентная пара из Ленинграда). Это было все, что осталось от

В течение семи лет, пока Костя там жил, я дважды в год, раза два с компанией наших общих друзей и коллег, куда входили Леонид Леонидович Касаткин, Юрий Семенович Мартемьянов, Вера Алексеевна Матвеенко, Леонид Петрович Крысин, Розалия Францевна Пауфошима (допускаю, что по забывчивости я

Надо сказать, что ГБ и там не оставило Костю без надзора: когда я в первый раз приехал к Щелыково и отправился к нему в его деревенский дом, ко мне немедленно пристроился

В

О политических процессах и письмах протеста

В конце

Об академике Виноградове

Директором Института русского языка был тогда академик Виктор Владимирович Виноградов. Его вызвали в ЦК КПСС и попросили объяснить, как в его институте могло случиться такое безобразие. Виноградов повел себя очень умно. Он сказал, что, конечно, все эти люди не бог весть какие ученые, но если он сейчас их уволит, то все скажут, что он уволил их не потому, что они посредственные ученые, а потому, что они подписывали письма протеста. И поэтому он не может пойти на такой шаг.

В 1967 году у меня вышла книга «Экспериментальное исследование семантики русского глагола». В ней существенно использовалась идея Виноградова о так называемых конструктивно обусловленных значениях. Я ее дарил коллегам в Институте русского языка, но был настолько глуп, что Виноградову ее не подарил. Считал, что он не самым безупречным образом вел себя в деле о диссидентах и подписантах. Причем Виноградов вполне хорошо относился к тому, что я делаю, он следил за моими работами — в частности, и потому, что я ссылался на него как на первоисточник идеи конструктивно обусловленных значений.

Виноградов вызвал меня и сказал: «Я знаю, что у вас вышла книга, я бы хотел получить ее от вас». Я пришел к нему с книгой и с дарственной надписью, за которую кляну себя до сих пор: «Академику Виктору Владимировичу Виноградову в знак высокого уважения к его трудам». Младенец, дурак — не знаю, как еще себя назвать по этому поводу! Подарил и поднялся уходить. Виноградов сказал: «Погодите». Он взял со своего стола тоненькую брошюрку и сказал, что он тоже хочет кое-что мне подарить. И написал: «Юрию Дерениковичу Апресяну — с сочувствием». Правильно написал, потому что я вел себя предельно глупо и получил по заслугам.

Об уходе из Института русского языка

В 1969 году, когда директором Института еще был Виноградов, я прошел очередную переаттестацию, хотя многие коммунисты, входившие в состав ученого совета, проголосовали против. А потом по указанию ЦК партии из Ленинграда в Москву перевели Филина — сначала директором в Институт языкознания, где он стал наводить драконовские порядки, а потом в Институт русского языка. Он переформировал ученый совет, и переаттестацию 1972 года я уже не прошел. Когда Наталья Юльевна Шведова встретила его в коридоре после заседания ученого совета, она его спросила: «Федот Петрович, если Апресян не может работать в Институте русского языка, кто тогда может?» Он ответил: «Будем разбираться».

Вскоре после этого Филин созвал в своем кабинете общественность института — партком, местком, членов ученого совета. Он предложил мне снять свои подписи под письмами протеста, покаяться — и гарантировал, что тогда осенью при повторной переаттестации все будет в порядке. Но я каяться и снимать подписи не стал.

Председателем месткома тогда был Володя Лопатин, который очень горячо выступал в мою защиту и говорил, что если Апресян будет уволен, в коллективе этого не поймут.

На следующий день Филин вызвал меня для разговора с глазу на глаз. Я сидел справа от него — правое ухо, заросшее черным волосом, было повернуто в мою сторону. Он принялся убеждать меня снять свою подпись, хотя бы сказать ему это на ухо, и тогда он гарантирует мне переаттестацию. После этого он криво ухмыльнулся.

У меня есть некое наглядное представление об абсолютном зле и о том, как оно себя ведет, когда совершает зло: оно улыбается краем рта. Я считаю Филина с его кривой улыбочкой воплощением абсолютного зла. И я понял его замысел — получить от меня покаяние, а на переаттестации все-таки провалить. Я ему ответил: «Федот Петрович, ну чего стоит признание, полученное под давлением? Кто этому поверит? Давайте лучше расстанемся как есть, я готов подать заявление об уходе по собственному желанию». И он подписал мое заявление об уходе по собственному желанию — у него были далеко идущие планы в Академии наук: он непременно хотел стать академиком, скандал был ему не нужен. Впрочем, это ему не помогло — академиком он так и не стал.

Об Информэлектро

В Советском Союзе каждое министерство имело до нескольких десятков отраслевых информационных институтов. Информэлектро был одним из отраслевых институтов Министерства электротехнической промышленности. В этом институте работала некая Лёля Волковысская, позднее эмигрировавшая в Израиль. Она была знакома с Борисом Румшиским, который заведовал в Информэлектро отделом больших информационных систем. Волковысская рассказала Румшискому обо мне, сказала, что я потерял работу в Институте русского языка, и дала ему мой телефон. В июне 1972 года Румшиский позвонил мне и пригласил для беседы.

У Информэлектро в это время был флирт с одной французской фирмой, которая выпускала компьютеры самого первого поколения — огромные вычислительные машины, каждая из которых занимала целый зал. Эта фирма бесплатно поставила в Информэлектро машину Iris 50 — правда, с условием, чтобы на ней был реализован

Должен сказать, что мудрая политика партии облегчила эту задачу: вокруг было много одаренных безработных специалистов, единственный недостаток которых обнаруживался как раз в пятом пункте их биографии. Одним из первых новых рекрутов был мой аспирант Лёня Иомдин — замечательный лингвист, который переехал из Новосибирска в Москву, женился, а работу найти нигде не мог. Вторым был Игорь Богуславский — блестящий выпускник филфака МГУ, который был рекомендован в аспирантуру, но не допущен до экзаменов из-за антисемитского доноса своей однокурсницы, члена партии. Потом пришел Леня Крысин, у которого с пятым пунктом было все в порядке, но он был подписантом упомянутых писем протеста. Одним из последних рекрутов был Саша Лазурский, лучший выпускник Виктора Юльевича Розенцвейга.

Для того чтобы построить систему машинного перевода текстов с французского языка на русский, надо было разработать: а) формальные модели морфологического и синтаксического анализа предложений на французском языке; б) систему правил преобразования синтаксических структур французских предложений, получаемых в результате анализа (они имели вид деревьев зависимостей Дерево зависимостей — способ представления синтаксической структуры предложения в виде связного ориентированного графа без циклов, в узлах которого стоят слова с приписанными им грамматическими характеристиками, а стрелки связывают их одним из нескольких десятков отношений синтаксического подчинения, причем обычно вершиной графа является глагольная форма.), в синтаксические структуры русского языка; в) формальные модели синтаксического и морфологического синтеза предложений русского языка; г) автоматические словари обоих языков (объемом более 100 000 слов каждый), способные взаимодействовать с перечисленными формальными моделями анализа и синтеза текстов.

Единственным человеком с опытом работы в этой области был Лёня Иомдин. Свой опыт он приобрел в сотрудничестве с Игорем Мельчуком, который, естественно, был в их тандеме локомотивом. Они разработали правила синтаксического анализа для трех основополагающих синтаксических отношений русского языка, включая предикативное; в формальном синтаксисе это отношение между сказуемым и подлежащим, причем главным членом предложения считается сказуемое.

Свою работу над системой машинного перевода с французского языка на русский мы, однако, начали с разработки формальной модели синтаксиса своего родного языка. Точнее, с построения дерева зависимостей для предложения «По весне в Информэлектро потянулись подводы с мочеными яблоками». Мы были молодые, веселые и во время работы постоянно хохотали.

Нашим хохотом заинтересовался Лёня Цинман, еще один подписант-изгой: его выгнали из Академии Фрунзе, где он преподавал математику. Он

Надо сказать, что первоначально на роль программиста нашей системы претендовал завлаб Румшиский. Но у него постоянно возникали

Как раз в это время в лабораторию пришла разверстка — надо было послать несколько человек в подшефный совхоз. Румшиский послал меня и двух программистов — Витю Альшванга и Феликса Скляринского.

Прежде всего, он открыл нам глаза на разницу между тем, что считается формальной моделью в лингвистике, и формальной моделью в более точных науках. Оказалось, в частности, что модель синтаксиса естественного языка может считаться формальной только тогда, когда ее правила написаны на языке, понятном компьютеру. Он придумал такой язык, мы его освоили и переписали на нем все перечисленные выше компоненты нашей лингвистической модели машинного перевода. А Лёня Цинман разработал алгоритм и программы перевода текстов с французского языка на русский.

Первые полученные на машине переводы были вполне сносного качества, но у нас возникли проблемы совсем другого свойства. Дело в том, что в Советском Союзе по каждой научной проблеме, разрабатывавшейся в отраслевом институте, назначались так называемые головные институты. Головным по нашей проблеме был назначен Всесоюзный центр переводов (ВЦП), которым руководил Юрий Николаевич Марчук. Мы, однако, отказались ему подчиняться.

Нас вместе с Марчуком вызвали в Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ), в отдел, которым заведовал Олег Валерианович Кедровский. Он спросил, почему мы отказываемся от сотрудничества с головным институтом. Я сначала задал Кедровскому откровенно демагогический вопрос: хочет ли он, чтобы это было руководство по существу или только по форме? Он, естественно, ответил, что речь идет о руководстве по существу. На это я сказал, что руководство по существу со стороны ВЦП невозможно — там работают плохие профессионалы, которые реально руководить нашей группой не могут. Наш отказ от сотрудничества с ВЦП был оформлен в ультимативной форме: если начальство все-таки подчинит нас этому институту, группа предпочтет самороспуск. На такой скандал начальство пойти не решилось, и мы сохранили самостоятельность.

Однако на нас стало оказываться давление с другой стороны, и к концу

Это была чистая правда, но так уж была устроена научная жизнь в Советском Союзе: много толковых людей не могло заниматься нужным стране делом в нужном месте. Достаточно вспомнить разгром генетики. Единственная группа генетиков, которая отказалась капитулировать (группа Владимира Павловича Эфроимсона), была спасена главным атомщиком страны Игорем Васильевичем Курчатовым. Он дал биологам приют в своем Институте атомной энергии.

К счастью, у нас были защитники, в том числе и в Академии наук. Назову самого настойчивого из них — академика Андрея Петровича Ершова. Поэтому Джаноян сам расформировать группу не решился, а, как оказалось впоследствии, кое-куда позвонил.

В

Меня принял мужчина средних лет с простым крестьянским лицом и умными глазами интеллигента. «Садитесь, рассказывайте, у вас 20 минут», — произнес он и в продолжение моего монолога ни разу не прервал меня ни вопросом, ни замечанием. Посмотрел образцы машинных переводов с французского языка на русский. В конце сказал: «Спасибо, вы свободны». Я встал и спросил: «А что мне сказать моим друзьям и товарищам, когда я вернусь на работу?» Тут он первый раз еле заметно улыбнулся и ответил: «Передайте, пусть спокойно работают. А в министерство я позвоню». Тут я понял, как Джаноян решил перестраховаться.

Такую борьбу за существование мы вели непрерывно, и пересказывать все ее перипетии было бы утомительно. Расскажу лишь об одном показательном эпизоде, когда мне пришлось прибегнуть к легкой демагогии, чтобы нас не разогнали.

Хотя после встречи в ЦК важный министерский чиновник скрепя сердце терпел нас, он

Эта комиссия пришла в Информэлектро летом 1980 года. Результаты нашей работы, то есть переводы электротехнических текстов с французского языка на русский, Кочеткову понравились, но

В двадцать лет, после смерти сестры, Огюст Роден пережил острейший духовный кризис и ушел в монастырь, где стал жить простым монахом под именем брата Клода. Через год настоятель монастыря, иеромонах Пьер-Жюльен Эмар, вышел во двор и застал там Родена. Тот пристально разглядывал сваленные под стеной бревна —

На следующий день по приказу настоятеля в монастырь был привезен весь инструментарий скульптора, и Роден занялся своим настоящим делом. Еще через год он вышел из монастыря абсолютно исцеленным, в 50 лет прославился на весь мир, а когда в ноябре 1917 года он умер, воюющие в Европе страны на один день прекратили военные действия. Прошло еще некоторое время, и Пьер-Жюльен Эмар, приютивший в монастыре скульптора, был причислен к лику святых.

Председатель комиссии мою притчу выслушал и принял, хотя, конечно, понимал, что перспектива быть причисленным к лику святых ему не светит. «Хорошо, — сказал он, — но только дальше делайте систему англо-русского машинного перевода». Этим мы и занимались еще четыре года в Информэлектро, а с началом горбачевской перестройки перешли в академический Институт проблем передачи информации имени Харкевича, где и пребываем по сей день. Этот переход стал возможен благодаря усилиям двух замечательных людей — нашего выдающегося математика Роланда Львовича Добрушина и заместителя директора института Иосифа Абрамовича Овсеевича. Они обратились в президиум АН СССР к Евгению Павловичу Велихову, и он выделил нужные для нашего перехода ставки.

Должен сказать, что, когда я вынужденно стал заниматься машинным переводом, ничего хорошего от этой деятельности я не ждал. Машинный перевод не моя область. Но оказалось, что и на этот раз жизнь или судьба распорядилась очень мудро. Благодаря машинному переводу мы научились одной вещи, без которой правильная лингвистическая работа просто невозможна, — интегральному описанию языка. Поясню, что это такое.

До появления компьютеров грамматисты и лексикографы работали более или менее независимо друг от друга. Хотя в грамматиках указывались основные классы слов, на которые распространяются определенные правила, а в словарях помещались элементарные грамматические сведения о словах (часть речи, род для существительных, вид для глаголов и ключевые грамматические формы), ни для одного языка не было составлено пары «грамматика — словарь», которые были бы максимально согласованы друг с другом по всем типам помещаемой в них информации и по формальным языкам ее записи. Это и есть принцип интегральности лингвистических описаний. Никакое другое описание для компьютера не годится, но этой прикладной функцией его значение не ограничивается. На самом деле интегральное описание языка оказывается и теоретическим идеалом.

Чтобы достичь этого идеала или хотя бы приблизиться к нему, грамматист должен работать на всем пространстве лексем языка и учесть все формы их поведения, не учтенные непосредственно в словаре. В свою очередь, лексикограф должен работать на всем пространстве грамматических правил, в том числе семантических и просодических, и включить все лексикализованные правила, верные для отдельных лексем или небольших групп лексем, в их словарные статьи.

Установка на интегральность лингвистических описаний стала руководящим принципом нашей деятельности.

В 1994 году я передал руководство нашей группой, которая еще в 1989 году приобрела статус Лаборатории компьютерной лингвистики, Игорю Михайловичу Богуславскому. Сейчас главным детищем лаборатории является полифункциональный лингвистический процессор ЭТАП. Это большая совокупность разнообразных компьютерных систем анализа и синтеза текстов на естественных языках, давно переросшая первоначальные рамки чисто переводческих систем, с которых мы

А у меня в 1990 году появилась возможность реализовать идеи интегрального описания языка и в лексикографических продуктах, предназначенных для человека. Юрий Николаевич Караулов, тогдашний директор Института русского языка, предложил мне вернуться в институт и сформировать там сектор для занятий семантикой. Я был счастлив принять это предложение, и в мае 1991 года сложился костяк сектора теоретической семантики, который стал разрабатывать Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (НОСС). Три выпуска НОСС вышли в 1997, 2000 и 2003 году соответственно, а в 2004 году вышло однотомное второе издание словаря, исправленное и дополненное. После этого коллектив сектора, существенно выросший (сейчас в него входят Валентина Юрьевна Апресян, Юрий Дереникович Апресян, Елизавета Эдуардовна Бабаева, Ольга Юрьевна Богуславская, Ян Михайлович Бухаров, Марина Яковлевна Гловинская, Борис Леонидович Иомдин, Татьяна Владимировна Крылова, Ирина Борисовна Левонтина, Анастасия Александровна Лопухина, Андрей Владимирович Санников, Екатерина Андреевна Смирнова, Елена Владимировна Урысон), приступил к составлению Активного словаря русского языка. В этой работе участвуют два преподавателя филологического факультета МГУ — Ирина Владимировна Галактионова и Анна Владимировна Птенцова. В 2010 году вышел проспект этого словаря, в 2014 году — первые два тома (от А до Г включительно), в 2017 году — третий том (от Д до З включительно). Сейчас мы подготовили к печати четвертый том (И — К) и работаем над пятым.

О книге «Лексическая семантика»

Авторы: Юрий Дереникович Апресян, Игорь Михайлович Богуславский, Леонид Лейбович Иомдин и др.

Под редакцией Юрия Апресяна.

Среди авторов — Юрий Апресян.

Среди авторов — Юрий Апресян.

Первый том вышел под общим руководством доктора филологических наук, профессора Эсфири Максимовны Медниковой и академика Юрия Дерениковича Апресяна, второй и третий — под общим руководством Юрия Дерениковича Апресяна.

Под руководством Юрия Апресяна.

Редактор Юрий Апресян.

Редактор Юрий Апресян.

В 1970 году по плану Института русского языка, в котором я тогда еще работал, мне нужно было сдать в печать книгу «Лексическая семантика». Я ее закончил и сдал в срок, после чего начались неурядицы.

Я не сказал, что в Институте русского языка работала и моя жена — Марина Яковлевна Гловинская. Однажды она приходит домой и говорит: «Странная вещь: Филин, когда встречает меня в коридоре, отворачивается и не замечает, а сегодня бросился ко мне чуть ли не с объятиями! К чему бы это?» Я высказал догадку, что, видимо, он устроил

Но мне

В 1974 году книга вышла. И когда Филин снова встретился с Мариной в коридоре Института русского языка, он шарахнулся от нее.

О докторской диссертации

Пока директором в Институте русского языка был Филин, помышлять о защите докторской диссертации там было абсолютно невозможно. Но ко мне очень хорошо относился Никита Ильич Толстой, который ценил «Лексическую семантику» и даже однажды назвал ее классическим трудом. И Никита Ильич очень энергично взялся за устройство защиты докторской на основании «Лексической семантики». Он договорился с другим замечательным человеком, Адамом Евгеньевичем Супруном, заведующим кафедрой русского языка в Минском университете, о том, что на кафедре Супруна будет устроена защита «Лексической семантики» в качестве докторской диссертации. Моими официальными оппонентами были Юрий Сергеевич Маслов, Вера Арсеньевна Белошапкова и Владимир Петрович Недялков. И все закончилось вполне благополучно.

Об ИППИ

В 1985 году началась очередная оттепель. А у меня с

У него была своя лаборатория в Институте проблем передачи информации Академии наук (в настоящее время — ИППИ имени Харкевича РАН), и он пригласил нашу группу в эту лабораторию. Ставки для нас были выделены академиком Евгением Павловичем Велиховым, членом президиума Академии наук. Много усилий для того, чтобы наш переход стал реальностью, приложил и новосибирский академик Андрей Петрович Ершов. Осенью 1985 года состоялся наш переход в ИППИ.

Сначала мы были группой в составе лаборатории Роланда Львовича, но в конце года в ИППИ была сформирована самостоятельная Лаборатория компьютерной лингвистики, благополучно существующая и по сей день. Штат ее вырос, появилось много молодых сотрудников.

Постепенно я передавал всё, чем заведовал, своим ученикам. Лабораторией компьютерной лингвистики сейчас попеременно руководят Игорь Богуславский и Лёня Иомдин. Руководство сектором теоретической семантики, где составляется Активный словарь русского языка, я тоже передал своему ученику второго поколения — Боре Иомдину.

У меня есть некое кредо, которым я стараюсь руководствоваться в своей жизни: достоинство учителя состоит в том, чтобы его ученики пошли дальше него; достоинство родителя состоит в том, чтобы его дети пошли дальше него. Я рад, что в моей жизни случилось и то и другое. Мои ученики и дети пошли дальше меня. Может быть, еще не по объему сделанного, но они, безусловно, превзошли меня по глубине и тонкости описаний.

В заключение скажу, что ни о чем из случившегося в моей жизни я не жалею. Все, что ни случалось, бывало к лучшему. У меня есть все основания считать себя счастливым человеком.

Arzamas благодарит Дмитрия Сичинаву за помощь со сносками.