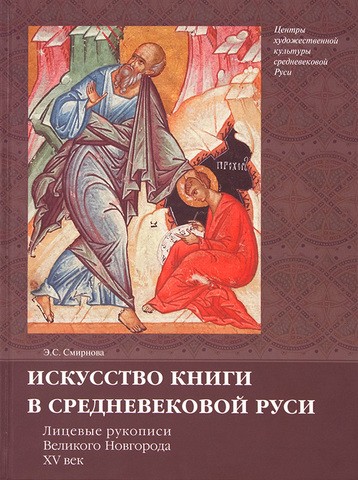

Энгелина Смирнова: «Я все время живу в ощущении, что ничего не успеваю»

Во втором выпуске цикла разговоров с учеными историк древнерусского искусства Энгелина Смирнова рассказывает о дружбе с академиком Лихачевым, работе экскурсоводом в Русском музее, Библии с гравюрами Доре, любви к Диккенсу, первой поездке за границу и научных экспедициях в резиновых сапогах

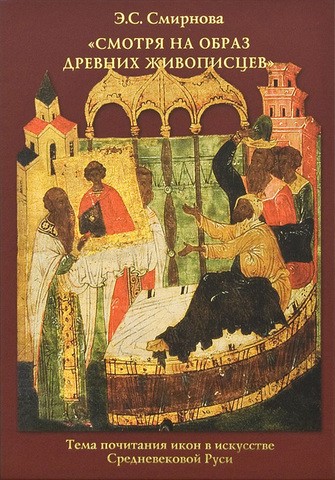

Энгелина Смирнова — один из главных в стране специалистов по древнерусскому искусству, доктор искусствоведения, ученый-исследователь, профессор кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института искусствознания. Автор курса «История древнерусского искусства» и более 150 научных публикаций.

Научные интересы: искусство книги Великого Новгорода

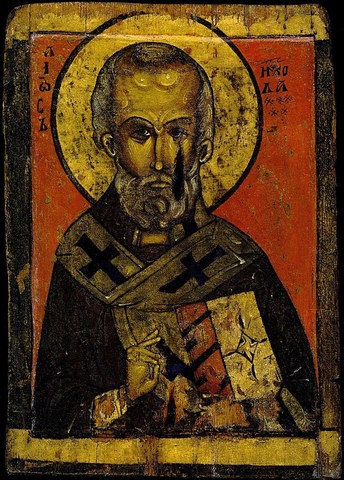

русские иконы

О семье и раннем детстве

Я родилась в Ленинграде в 1932 году, и сама уже удивляюсь, сколько мне лет. Мои родители, Сергей Антонович и Раиса Давыдовна, были экономистами по основному образованию. Отец был из крестьян Смоленской губернии, а мать из мещан, с Брянщины. Они встретились в Ленинграде, в институте, где оба учились. Отец был участником Первой мировой войны, а в Гражданскую воевал на стороне красных. Получив высшее образование, он достиг многого: был одним из основателей Инженерно-экономического института, потом возглавлял тогдашний Индустриальный институт, в дальнейшем — Политехнический, один из крупнейших питерских вузов. Хотя первое образование у него было совсем примитивное, церковно-приходская школа, но, видимо, в этих школах очень неплохо учили: он хорошо знал русскую поэзию, историю, и я многое от него узнала.

В школу меня отдали на два года раньше, чем полагалось бы. До этого обучали в группе для дошкольников, где учили чтению, письму, немецкому языку, танцам. Читать я, правда, сама научилась еще до этого. И после этой группы меня отдали в школу — восьми лет, но сразу в третий класс. И это,

О войне и эвакуации

Мне было девять. Это было чудовищно, трагично и неожиданно. Неожиданно настолько, что многие не понимали до конца, что случилось и что грядет. Мой отец понял, что дело серьезное, и успел отправить меня вместе с матерью в эвакуацию с детским интернатом от Инженерно-экономического института, где он тогда работал. Сначала сравнительно недалеко, в Ярославскую область: первое время мы жили в деревне под Тутаевом, на Волге. Не только дети, но и взрослые не понимали толком, что происходит, но начали приходить похоронки, а вскоре к этим местам подкатился фронт, на другом берегу реки начались бомбежки. Тогда нас на бывших пассажирских волжских теплоходах стали отправлять по Волге дальше на восток, вглубь страны. Это было долгое, очень долгое плавание. Теплоход, огромный и красивый, был битком набит детьми, и нас надо было

В конце долгого пути нас пришвартовали к маленькой пристани в Оханске, выше Перми, тогда Молотова. И на грузовике отвезли в глухую старообрядческую деревню. В школу мы ходили в другую деревню, довольно далеко, было здорово холодно, очень много снега: была та самая суровая зима 1941–1942 годов. А поселили нас в летнем клубе, дощатом и неутепленном. Чтобы

Потом мне довелось побывать в эвакуации в Новосибирске, который мне запомнился как большой, прекрасный, но голодный — в ту пору — город.

О возвращении в Ленинград и выборе профессии

В 1944-м, после снятия блокады, мы вернулись в Ленинград. Отец, который всю войну оставался в городе и служил в противовоздушной обороне, уцелел, и это было счастье, которое невозможно даже описать. Попав обратно в Ленинград, я увидела то, чего я раньше совершенно не понимала. Меня водили до войны в Эрмитаж, но что мог запомнить ребенок? Я запомнила парадную Иорданскую лестницу, ее мраморные ступени, укрытые красным ковром с медными планками, и золотые орнаменты на потолке. А в 12 я совсем

К окончанию школы я все же решила поступать на искусствоведение. Это было решение не только абсолютно самостоятельное, но и очень неожиданное для моей семьи. Родители были почти в ужасе. Не то чтобы они не любили искусство — наоборот, относились с заинтересованным уважением. У меня даже были, как я потом поняла, особые условия в детстве: например, ни у кого в советское время не было Евангелия и Библии, а у нас была Библия с иллюстрациями Доре, и я их рассматривала. Но как профессию родители себе это не представляли и хотели обеспечить мне будущее: понятное, нужное занятие, понятный заработок. Папа предлагал мне поступить в Политехнический институт, но я сказала, что у меня очень плохо с математикой. Так или иначе, родители приняли мой странный для них выбор, не скандалили, и я пошла поступать на искусствоведческое отделение Ленинградского университета. Там меня спросили — почему, собственно, вы сюда отправились? Вот тут я как раз и сказала про свою любовь к Леонардо и Кваренги. Экзаменаторы,

Об учебе

Поступила я в 1948 году, в 16 лет — и так самая младшая, а еще в это время среди студентов было много вчерашних фронтовиков, взрослых людей в потрепанной военной форме. Мое студенчество совпало с позднесталинским временем и его жуткими идеологическими кампаниями: борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», травля Зощенко и Ахматовой, дело врачей. Это был настоящий кошмар. Регулярно проводились общефакультетские собрания, на которых громили и студентов, и преподавателей, заставляли профессоров на глазах студентов каяться в формализме, в низкопоклонстве и в прочих преступлениях перед советской наукой и Советским государством. Противостоять этому ужасу было невозможно, а те, кто пытался, шли на верную гибель. Однажды некий партийный деятель по тогдашнему обыкновению с трибуны клеймил целую аудиторию студентов, называя их идейно нестойкими и морально разложившимися. И вдруг с верхнего ряда амфитеатра ему передали записку, в которой было написано: «Перестаньте говорить глупости!» На вопрос взбешенного функционера «Кто это написал?!» многочисленная аудитория ответила полным молчанием. Тогда он послал записку назад по рядам, сообщив, что автором будет назначен тот, кто не передаст бумажку дальше. Никто не хотел выдавать товарища, но и мальчик этот не захотел, чтобы пострадал невиновный, и сам себя обнаружил. Я до сих пор помню, как его звали: Миша Чигринский. С того дня мы никогда его больше не видели, и я ничего не знаю о его судьбе. Но догадываюсь: он просто погиб.

О специализации

Заниматься в таких условиях зарубежным искусством было затруднительно. Но свою специализацию я выбрала не поэтому, а вот почему. Курс древнерусского искусства и архитектуры у нас читал Михаил Константинович Каргер. Я внимательно и с интересом, но довольно спокойно слушала его лекции, пока однажды он не показал нам новгородскую церковь Благовещения в Аркажах с фресками 1189 года. И там среди прочих росписей были изображения старцев с живыми, острыми взглядами и вдохновенными ликами. И хотя я впервые увидела этих старцев даже не на цветных слайдах, которых тогда не было, а на черно-белых диапозитивах, впечатление было очень сильным. Настолько, что именно тогда я решила: буду заниматься только древнерусским, и ничем другим.

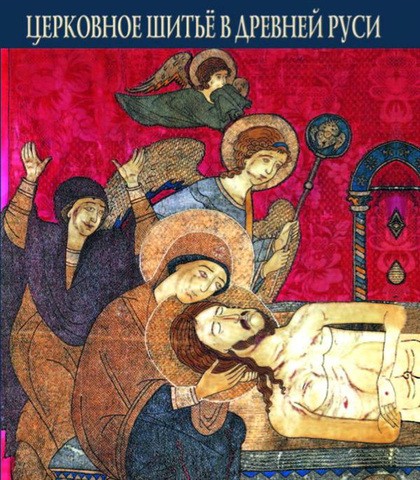

Надо сказать, что с древнерусским искусством в стране воинствующего атеизма все было непросто. Чтобы найти в этой ситуации законное место культовым сооружениям и религиозной живописи, была придумана очень хитрая конструкция: храмы и иконопись подавались как народное искусство, взлет национальной духовности и народного гения вне всякой связи с «опиумом для народа». Изучалась чистая живопись — в отрыве от сюжетики, иконографии и основного духовного наполнения. То есть все с ног на голову, но благодаря этой перверсии можно было существовать в профессии.

Об учителях

Михаил Константинович Каргер стал моим официальным научным руководителем, и у него я писала диплом, но я бы не сказала, что он особенно мною занимался: знающий ученый и очень своеобразная личность, он был, мне кажется, не очень заинтересован вкладываться в учеников.

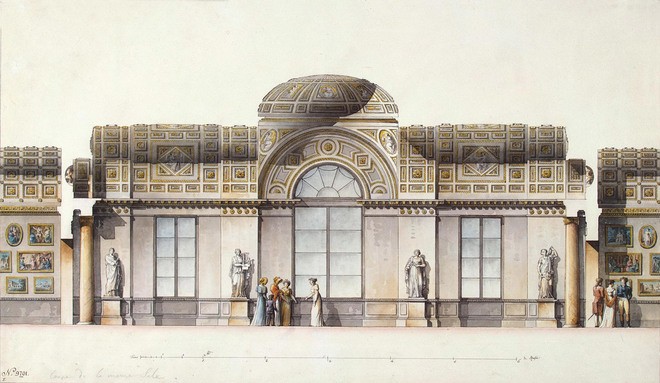

О работе в Русском музее, первом открытии и первой книге

После университета я пошла работать в Русский музей. Целых полтора года я работала экскурсоводом, и Лихачев очень по этому поводу волновался: он считал, что это пустое для меня занятие и напрасная трата времени, что мне надо заниматься наукой. Но это мне дало очень ценный опыт: контакта и общения с аудиторией, связного рассказа, грамотной популяризации. А потом меня взяли в отдел древнерусского искусства, и там я работала с 1955 года до 1970-го. Я занималась не только обработкой музейной коллекции, но и ездила в экспедиции по обследованию древних русских территорий, в частности Карелии и Архангельской области. Это было хрущевское время, очередной виток государственного атеизма, храмы были заброшены, а в них находились изумительные древние иконы, которые еще надо было уметь отличить от недревних. Предприятие было непростое: в Карелии почти не было дорог, сплошные болота, и мы пешком, в резиновых сапогах, проходили по двадцать километров от одного храма к другому.

В результате этих наших занятий очень интересными иконами пополнилась коллекция Русского музея, сложился — разумеется, при участии местных кадров — прекрасный отдел иконописи в Петрозаводском художественном музее и целый музей в Архангельске. Но самое главное — в экспедициях по Карелии мы обнаружили и описали памятники очень своеобразного направления иконописи, уникальное ответвление новгородской школы, с особой художественной концепцией. Свод, описание и анализ карельских находок стали темой моей кандидатской диссертации, а в 1967 году диссертация вышла отдельной книгой «Живопись Обонежья». Я бы не называла это «открытием» — для меня это слишком пафосно звучит. Я просто разрабатывала интересную мне тему. Но книга привлекла внимание научной общественности, и ее ценят до сих пор, так как в ней были открыты и описаны новые, до того неизвестные формы иконописи, обладавшие романтическим народным звучанием.

О переезде в Москву

В конце 60-х в Институте искусствознания в Москве открылся сектор древнерусского искусства, и туда потребовались научные силы: оказалось, что не хватает специалистов. Меня в столице знали и по публикациям, и по выступлениям на конференциях и решили пригласить на постоянную работу. Одним из настойчивых инициаторов моего переезда была моя коллега и приятельница Ольга Сигизмундовна Попова, она приложила к этому много усилий. Ко мне обратилась заведующая новым сектором Ольга Ильинична Подобедова, но сначала я отказалась: у меня была интересная работа, я любила свой город, да и переезд из Ленинграда в Москву тогда было целым делом. Меня продолжали уговаривать, я долго колебалась. Я бы, наверное, так и не переехала, но так совпало, что обстановка в моем отделе в Русском музее стала для меня очень неудобной: у меня не сложились отношения с новой заведующей. Точнее, у нее со мной — так бывает. И когда это стало совсем невыносимо, я приняла приглашение москвичей. Тут встал вопрос, где мне в Москве жить: у меня не было в Ленинграде такой жилплощади, которую я могла бы обменять на приличную московскую. Да и вообще тогда переезды из города в город, да еще в столицу, были очень осложнены, практически запрещены. Но и тут случилось удачное совпадение: Третьяковская галерея затеяла строить кооператив. А за книжку «Живопись Обонежья» я получила довольно большой гонорар. Это сейчас авторы, кажется, сами платят за то, чтобы их издали, а тогда моего гонорара как раз хватило на первый взнос за кооператив. Так что моя первая значительная работа еще и позволила мне переехать в 1970 году в Москву и выйти на работу в Институт искусствознания, где я работаю до сих пор.

Об исследовательской работе, трудностях и ошибках

В Институте у меня была своя тема — новгородская икона XIII–XV веков, и я по ней сделала большой комментированный каталог. Составление таких научных каталогов с большими вступительными статьями, подробными комментариями и справочным аппаратом — пожалуй, самая трудная часть исследовательской работы: произведений много, каждое из них нужно описать, для каждого иметь библиографию. Кроме того, мы делаем не только научно выверенные перечисления и описания произведений, но должны дать и сюжетно-иконографическую, и художественную характеристику школы, направления, отдельной иконы, и это тоже нелегко, особенно для новооткрытых вещей. Специфика изучения древнерусской живописи в сравнении с другими периодами заключается в том, что памятники русской масляной живописи, допустим XIX века, в основном уже давно вошли в научный оборот. А мы занимаемся тем, что еще никуда не вошло, и мы сами это вводим. Каждую новую вещь надо точно атрибутировать, то есть не только определить, какого она времени и какой школы, но и аргументированно это доказать. Это нормальная и естественная работа, но очень трудная и ответственная.

Так или иначе, я ничего не стала бы менять в своей научной жизни и никакой работы бы не бежала — даже самой тяжелой. Мне это даже в голову не приходит. Преодоление трудностей в моем деле — это же не то что землю копать, изнемогая от усталости и мечтая, чтобы эту землю копал вместо тебя кто-нибудь другой. Это процесс, который доставляет огромное удовольствие. Особенно если на выходе обнаруживается

О преподавании

В конце 70-х сложилась тяжелая ситуация на кафедре искусствоведения в МГУ: покинул свой пост Михаил Андреевич Ильин, десятилетиями читавший курс истории древнерусского искусства. На его место хотели пригласить Алексея Ильича Комеча, он был блестящим ученым и блистательным лектором, одним из крупнейших в нашей области специалистов, ему в университете было бы самое место. Но этому категорически воспротивился тогдашний завкафедрой. Пойти против административной воли заведующего коллеги не могли, и кафедра оказалась в ужасном положении: древнерусское искусство, один из основных курсов, — и некому вести.

Обратились ко мне. А я и не хотела никогда преподавать, и это же огромная нагрузка: подготовить весь курс и каждую лекцию, собрать картинки — это же слайды были, очень физически ощутимые, и их надо было каждый раз на себе таскать. И курс очень подробный, лекции два-три раза в неделю плюс семинары, чтение и обсуждение студенческих работ, и дипломников вести, и в заседаниях кафедры участвовать, и откуда у меня, исследователя, на все это время и силы? И что будет с моей наукой, если я соглашусь? В общем, я совсем не рвалась, о чем сразу и сказала.

Меня опять стали уговаривать, и мне это было очень неловко. К тому же эти переговоры были затруднены еще и технически: в моей квартире не было телефона. Сейчас это невозможно себе представить, но тогда в Москве телефоны были совсем не у всех. И выглядело это так: мне стучал в дверь

Каждый раз, собираясь на лекцию, я думала: пусть бы

О самом счастливом и запомнившемся

Я принадлежу к поколению, чья научная жизнь разделилась на «до» и «после» падения железного занавеса. Конечно, мне запомнились профессиональные достижения и радости, но главным научным потрясением для меня навсегда осталась возможность увидеть другие страны, посмотреть в подлиннике памятники искусства, которые до этого видела только на картинках.

Сейчас это всем доступно, были бы силы и время. А тогда этот вопрос стоял чрезвычайно остро, особенно для нас, искусствоведов. Все мы понимали, что, не видя толком памятников зарубежной культуры и находясь в изоляции от зарубежных коллег, мы как специалисты грош стоим. Но выехать за границу могли лишь единицы, да и те преодолевали немыслимые препоны и претерпевали немыслимые унижения, чтобы поехать в недельную турпоездку. Выпустят или не выпустят, было неизвестно до последней минуты, а почему — неизвестно совсем. Меня, например, очень долго не выпускали. Хотя попыток было много. Еще в Русском музее тогдашний директор, Василий Алексеевич Пушкарёв, решил поощрить меня за результативную научную работу и мои северные экспедиции в поисках икон поездкой в Италию в группе специалистов. Я стала собирать документы; прошла, по тогдашнему обыкновению, всех врачей, включая психиатра и венеролога. По молодости у меня не было никаких проблем со здоровьем, кроме близорукости. От окулиста я узнала, что количество минусовых диоптрий, при котором разрешен выезд за границу, ограниченно, а у меня их слишком много. Справку он мне, правда, дал, но отметил, что идет мне навстречу. У венеролога было еще смешнее: я прихожу, а там сидят в очереди, видимо, точно такие же, как я, соискатели разрешения на выезд, и все друг от друга отодвигаются, потому что каждый думает, что все остальные — венерические больные. Я собрала все справки, но в эту поездку меня не пустили. Видимо, как ничтожную личность. Несмотря на личную инициативу всеми уважаемого директора одного из крупнейших музеев страны.

То же самое было и в Москве. Нас с Алексеем Комечем и Ольгой Поповой несколько раз исключали из списков выезжающей группы. Именно нас троих. Почему — не знаю. Возможно, считали идеологически неблагонадежными, но тоже непонятно почему: мы занимались далекими от идеологии формами искусства, особо не диссидентствовали, но нас не выпускали, и все. А когда наконец выпустили, мне было уже 48 лет. Я была доктором наук, когда впервые увидела то, о чем прежде только читала. И это было такое невообразимое счастье, что я до сих пор помню эту поездку во всех подробностях: Италия, девять дней, Флоренция, Венеция, Милан, Сиена, Пиза и Падуя. Практически по городу в день. Мы почти не спали, чтобы успеть увидеть как можно больше. И ночами ходили «осматривать» соборы и храмы в темноте, ощупью, руками их щупали. В этих поездках была очень жесткая дисциплина, а мы своими ночными вылазками ее нарушали, и на нас очень косо смотрели руководители, но какой сон и какие страхи, когда тут Рим!

А еще однажды в советское время меня пригласили (и, главное, выпустили) в Грецию на научную конференцию, посвященную 800-летию монастыря Иоанна Богослова. Это было настоящее чудо: я — в Афинах, я — на Патмосе, я — среди коллег со всего мира, которых я знала только по фамилиям. Это было чудом не только для меня: я там была единственная из России. Мой доклад слушали, затаив дыхание, хотя, на мой взгляд, ничего особо выдающегося в нем не было. В кулуарах меня окружили коллеги: кажется, они тоже впервые в жизни видели человека из России, из СССР.

Когда в перестройку открыли границы, это было огромное, очень значимое событие. Для меня именно профессионально значимое, потому что искусствовед, сидящий за железным занавесом, неадекватен не только своей профессии, но и самому себе. И вдруг началась совсем другая жизнь: никаких справок о здоровье и подсчетов диоптрий, никаких парткомов и райкомов, никаких «мы не можем вас рекомендовать в поездку», никаких выездных виз. Я тогда побывала и в Европе, и в Соединенных Штатах, познакомилась и подружилась с коллегами из многих стран, участвовала во множестве научных конференций. Сейчас я меньше уже езжу: много работы, мало времени, мало сил, но я до сих пор считаю открытие границ самым счастливым и запоминающимся событием в моей научной жизни.

О главном историческом событии

На мою жизнь пришлись многие исторические события, но самое главное — это победа. Победа в Великой Отечественной войне. Мне было 13 лет, и я хорошо помню этот день. Я была дома с подружками, и вдруг среди дня пришел отец, я еще удивилась, почему это он днем оказался дома. Он зашел и говорит — да вы что тут торчите, а ну идите на Дворцовую площадь! Мы побежали на Дворцовую и застали там толпу ликующих людей. Это было полнейшее, всеобщее ликование. Несмотря на то что это был Ленинград, который огромное, невозможное количество своих жителей потерял и на фронтах, и в страшной блокаде. Блокада была снята всего за неполных полтора года до победы, и память о ней была очень сильна. Даже не память, а совсем свежее, вчерашнее воспоминание. У меня были родственники, которые в блокаде умерли, у меня есть друзья, которые выжили, но потеряли близких, некоторые из таких друзей и сейчас живы.

А тогда были живы все, кто выжил в войну, и все они, казалось, были на Дворцовой. Это было сложное смешение неизбывного горя и всепобеждающего счастья — примерно как в финале фильма «Летят журавли», когда Вероника уже точно знает, что ее любимый убит и надежды нет, и она мечется, горюя, между ликующими людьми, но вдруг утирает слезы и раздаривает цветы, которые несла Борису, счастливым незнакомым людям. В этой сцене очень точно показан тот настрой, который я помню в День Победы в Ленинграде. Все праздновали. Праздновали не столько победу в войне, сколько конец войны. И это ликование было ослепительным. Совершенно ослепительным.

И еще один счастливейший день: 21 августа 1991 года.

О проблемах и перспективах изучения древнерусского искусства

В последние годы древнерусское искусство, всегда такое популярное, стало мало кому интересным. В изучении моего предмета очень резко изменилась не интонация преподавания, но интонация слушания. То есть посмотреть-послушать студенты ходят. Я своих мучаю походами в Третьяковскую галерею, показываю им иконы. И они ходят. По воскресеньям к 10 утра. И слушают внимательно, с интересом. Но специализироваться не стремятся. Сейчас студенты склонны не к древнерусскому искусству, а к современному, отечественному или зарубежному, благо сейчас можно работать с любыми формами искусства в любой точке мира.

Популярность моего предмета падает не потому, что хуже преподают, а потому что изменилась общественная ситуация.

Значит ли это, что надо все бросить и заняться