Советский писатель внутри Большого террора. Глава 5

В которой драматург Александр Афиногенов создает теорию «третьего пути», пытается обрести покой и начинает писать роман, чтобы вернуться к обычной жизни

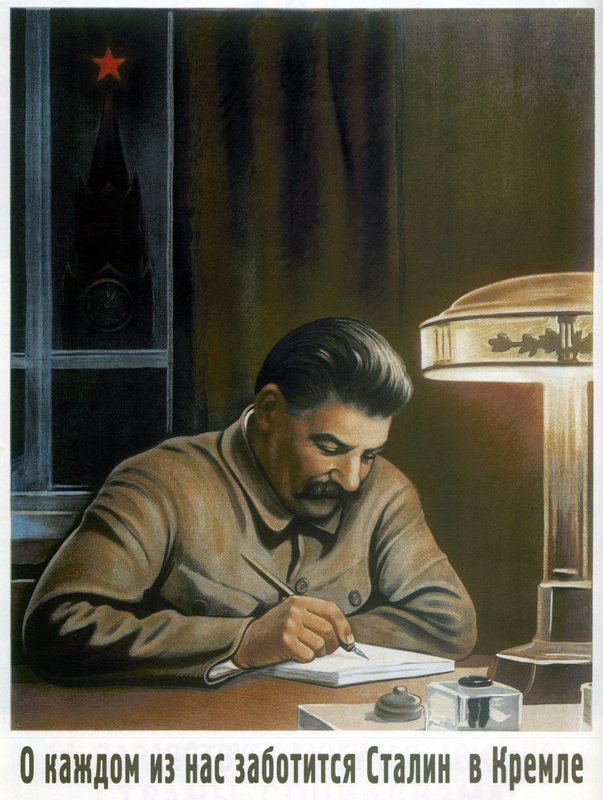

Глава 5. Быть Сталиным

Через несколько дней после воображаемого разговора со следователем Афиногенов предпринял еще одну радикальную попытку

Его теория называлась «Закон третьего пути» и содержала несколько ключевых тезисов:

— социализм в СССР победил бесповоротно, а значит, каждый должен воспитать в себе нового коммунистического человека;

— существовавшие до этого программы совершенствования человека предусматривали безразличие к жизни или надежду на вечную жизнь после смерти, и только социализм провозглашает активное приятие жизни. Такое отношение называется «третьим путем».

— идеальным воплощением нового человека, идущего по «третьему пути», является Сталин.

Ко второй половине 1930-х годов советская идеологическая машина уже преодолела первоначальную неловкость, связанную с прославлением одного человека в обществе, где любая личность должна была быть подчинена коллективу. Теперь можно и нужно было не только превозносить идеи Сталина, но и его самого представлять загадочным и недостижимым идеалом. Задача современных науки и искусства сводилась к тому, чтобы разгадать природу сталинской гениальности. «Но как бы точно, час за часом, ни была воспроизведена его жизнь, какому глубокому изучению ни подвергалась бы окружавшая его историко-социальная обстановка, навсегда останется заманчивым разгадать внутреннюю силу, обеспечившую ему руководство в таком грандиозном объеме явлений, который с трудом поддается даже формальному учету», — писал в «Известиях» физиолог Алексей Сперанский.

При построении своей теории Афиногенов использовал хорошо знакомую всем образованным коммунистам логику диалектического материализма: сначала должен идти тезис, затем оспаривающий его антитезис и только потом снимающий противоречие синтез. Таким синтезом, объясняющим величие Сталина, у Афиногенова становится понятие покоя. Необыкновенный покой отличал вождя от всех остальных людей: спокойствие Керенского перед падением Временного правительства было связано с элементарной недальновидностью, покой Христа перед казнью — с верой в вечную жизнь, и лишь покой Сталина — с точным знанием, что его дело восторжествует на земле.

Афиногеновская программа должна была не просто объяснить величие Сталина, но и помочь советскому человеку обрести покой, равный сталинскому: «Для нас — обычных рядовых людей — тоже открыта полная возможность идти по третьему пути — в своей маленькой жизни… <…> Не твори исторических дел — работай шофером, паси коров или дои их, все равно ты можешь стать равным Сталину по своим человеческим качествам».

Афиногенов до этого уже писал о желании переквалифицироваться в шофера, однако сейчас для него гораздо важнее было прочертить линию, которая дала бы ему возможность идти по «третьему пути», не оставляя своей основной профессии — писательства. Принципиальное значение для него приобрел один эпизод из биографии молодого Сталина. Впервые его описал в своих мемуарах эсер Семен Верещак, сидевший с будущим вождем в одной тюрьме: «Когда в 1909 году, на первый день Пасхи, первая рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая, весь политический корпус, Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках». Вскоре в пересказе других пропагандистов книга, с которой Сталин подвергся пытке, превратилась в «Капитал» Маркса.

В этом сколь неправдоподобном, столь и символичном эпизоде Сталин предстал мучеником новой веры, основанной на книжном, рациональном знании. Подобно Сталину, писатель, оказавшийся внутри Большого террора, должен был пройти через череду мучительных унижений, чтобы доказать свою приверженность коммунистическим ценностям.

* * *

Через несколько дней Афиногенов нашел еще один образ, объединяющий террор, писательство и власть: «Цель [всего происходящего], сейчас, генеральная чистка нашего Советского дома от всякой нечисти. <…> Можно например, разбить ни в чем не повинную чашку. <…> Если б ты был чашкой — тебе оставалось бы только печалиться, что вот зря разбили… Но ты ведь — человек. <…> От этого разве ты станешь просить приостановить выметание мусора? Конечно, нет. А раз так — не только терпи, но и радуйся тому, что ты живешь в такое интересное время, что ты тоже еще вдохнешь свежего воздуха, когда рачительный хозяин, выметя мусор, — найдет за окном выброшенную чернильницу, прикажет ее вымыть и внести обратно на стол. Это ты — чернильница! И ты еще долго, долго будешь стоять на хозяйском столе, и кто знает — может, именно из тебя он напишет новые замечательные мысли…»

Перебирая значения привычных слов (чистка, не только террор, но и уборка), Афиногенов точно описал задачу, которую советский проект ставил перед своими писателями: превратить себя в предмет, полностью подчиненный властной воле, не утратив при этом ощущения высокого предназначения.

Афиногенов ждал спасения и даже назначил для себя день, когда оно должно было произойти, — 7 ноября 1937 года, двадцатая годовщина большевистской революции. За 55 дней до годовщины он задумался о том, как самым достойным образом ее встретить, и решил, что лучше всего будет преподнести стране нового себя. Подтверждением случившегося перерождения должен был стать роман, подводящий итоги советского двадцатилетия.

Все следующие недели Афиногенов был сосредоточен на замысле нового романа. Чем дольше он думал, тем конкретнее становился образ произведения, дающего пропуск обратно в мир советских граждан. Не воспользовавшись в свое время возможностью попросить о верховном заступничестве, Афиногенов рассчитывал на то, что Сталин станет первым и главным читателем его романа: «Мое возвращение — придет не от разоблачения врагов народа Афиногенов имеет в виду литературных функционеров, добившихся его исключения из партии., а от собственной работы, от ценности той вещи, которую я положу на стол вождя народов!» — записал он в дневнике 18 сентября.

В этот момент своим важнейшим союзником Афиногенов видит Бориса Пастернака. Фрондирующий поэт, демонстративно отказавшийся подписать письмо с требованием расстрела советских военачальников и при этом избежавший ареста, превратился в глазах Афиногенова в образец настоящего советского художника — носителя сталинского покоя. «Куда его не пошли — он все равно остановит свой взгляд на природе и людях — как большой и редкий художник слова. <…> Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей. <…> Он всегда занят работой, книгами, собой… И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже [может быть] больше, чем здесь», — с восторгом пишет о Пастернаке Афиногенов в своем дневнике.

Уникальность поведения Пастернака особенно бросалась в глаза на фоне отношений Афиногенова с другими писателями. В самом начале сентября прошло собрание Союза писателей, на котором было принято решение об исключении Афиногенова. Среди поддержавших эту идею был его друг и дачный сосед, писатель Всеволод Иванов. «Моя первая мысль, когда я узнал это, — было пойти тут же в Москве в комендатуру НКВД и заявить, чтобы меня арестовали, чтобы меня увезли

Пастернак в этот момент почти перестал бывать в городе, поселился в Переделкине и сосредоточенно работал над своим первым романом, который собирался посвятить русской революции (позже из этого замысла вырастет «Доктор Живаго»). Во время частых встреч с Афиногеновым Пастернак ободрял его и уговаривал поскорее взяться за прозу. По словам Пастернака, письмо само по себе имело спасительный и очистительный характер: «Вы напишите настоящую большую вещь, и тогда все злое, что было вокруг вас, — осыпется, отпадет».

Афиногенов начал записывать в дневник небольшие тексты с пометкой «для романа». Первая длинная запись была посвящена Борису Пастернаку и Владимиру Киршону, двум человеческим типам, принципиально важным для афиногеновского замысла. Арестованный к этому моменту Киршон представал образцом фальши и карьеризма, а противопоставляющийся ему Пастернак — настоящим художником и человеком: «Как горько… что такое количество лет — я провел рядом с Киршоном… — я воспринимал его идеи и привычки как проявление… коммунистических… Если б эти годы я провел вблизи Пастернака — то новое, что сейчас во мне рождается, — приняло бы уже свои формы и я бы имел несколько лет впереди».

В течение осени 1937 года в дневнике появились несколько записей, дававших в сжатом виде основную линию будущего романа — тему духовного перерождения. Вот главный герой добивается раннего литературного успеха, но начинает отставать духовно, попадает в опалу и подвергается проработке. Вот через пять лет он издает под псевдонимом новый роман, вызывающий восторг у критики, затем раскрывает псевдоним и возвращается к жизни. Вот после опалы он приезжает в Москву и встречается с людьми, которые успели его забыть, а теперь поражаются случившийся с ним перемене. Вот нота за нотой осваивает игру на рояле — и перед ним открывается простота и богатство музыки.

Центральным для будущего романа сюжетом становится встреча героя со Сталиным. В записи от 26 сентября Афиногенов подробно разбирает свежую пьесу Сергея Вашенцева на военную тематику «В наши дни». «Когда парашютистка бредит, что ей Сталин держит руку, или командир сообщает, что он только что по телефону со Сталиным говорил, — все переворачивается внутри от гнева на пошлость халтурщика, не брезгующего ничем и проституирующего имя Вождя в своих подленьких целях…<…> Этот момент или сообщение об этом — должно было бы быть центральной частью пьесы, ее основным ударом, к которому зрителя надо было бы подводить, подготовляя, как к самому большому подарку…» — с возмущением пишет он.

В качестве наброска к роману Афиногенов попробовал описать свою встречу со Сталиным в 1933 году: они встретились на час, чтобы обсудить работу над пьесой «Ложь». Афиногенов в подробностях перечислил все детали, связанные со встречей: телефонный звонок сталинского секретаря, кремлевские часовые, карандаши на столе. А вот сам разговор фиксации не поддавался: ни одной реплики вождя Афиногенов так и не смог записать. «Ему хотелось рассказывать без конца, он не знал, можно это или нет, могут счесть за хвастовство, он молчал поэтому и носил в себе радость от знаменательной встречи. Он даже пытался описать ее, для себя, для потомства, но получилось слишком обыкновенно, он разорвал написанное, решив сохранить все это в памяти», — писал он. Общение со Сталиным представало в описании Афиногенова величайшим и потому невыразимым духовным опытом.

Однако для самого Афиногенова сталинский покой оставался недостижимым идеалом. Разговоры о необходимости покинуть дачу, встречи с коллегами-писателями, слухи о новых арестах и ожидание собственного ареста погружали его в состояние тревоги. Долгожданный покой оборачивался усталостью от жизни и готовностью к смерти: «Мне совсем уже не страшно умирать — внутри уже слишком многое оборвалось, то, что раньше канатами привязывало к жизни, — на поверку оказалось тонкой бечевкой, и порвать ее не трудно — сам я этого делать не стану, конечно, но если здоровье пошатнется или просто умру в больнице — возражать не буду… Нет, по крайней мере вот теперь — до конца осознанная мысль об уходе, о смерти и пустоте — не пугает».

Сама по себе задача обретения покоя в рамках советского регламента была нереализуемой ни с практической, ни с теоретической точки зрения. Вся марксистская метафизика была построена на движении и преодолении: настоящий советский человек как выразитель поднимающегося класса должен был все время быть в борьбе. Покой для него означал смерть. «Я — умер, умер, умер… и теперь

Утром 7 ноября Афиногенов включил радио и несколько часов слушал звуки демонстрации на Красной площади и торжественного концерта в Большом театре. После этого он поехал в город и весь день гулял, растворившись в праздничной толпе. В Москве ему в руки попала газета, в которой пересказывался тост, поднятый Сталиным на встрече со стахановцами и руководителями советской промышленности. В нем Афиногенов нашел фразу, дающую ответы на мучившие его вопросы. «Бывают такие слова, которые врезаются сразу, навеки и как бы освещают молнией все пройденное. Так и здесь, в коротком приветствии угольщикам и металлургам, Сталин сказал: „Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен“», — записал он в дневнике.

Вернувшись в Переделкино, Афиногенов провел весь вечер с Пастернаком. Они поднимали тосты за дружбу и за свое время. «Мы сейчас не только живем в историческое время, но сами объекты исторических дел — и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вообще не знаешь, за что берут людей», — говорил Афиногенов и доказывал, что те, кто убеждены в справедливости строя, не должны бояться собственного ареста и сомневаться в объективности НКВД. Пастернак спорил и говорил, что было бы лучше, если бы власть объясняла, как нужно жить, чтобы избежать ошибок.

Сталинские слова в очередной раз дали Афиногенову веру в оправданность происходящего в стране террора. Казавшаяся ему неизбежной смерть оказалась лишь способом обрести бессмертие: «Сталин освободил от страха смерти — радостью жизни в самой жизни… Вот оно — лекарство и средство от всяких страхов смерти — сознание… что ты цвел и жил, и чем полнее — тем безболезненней будет отход в небытие. <…> Стоит бороться и даже УМИРАТЬ за такую жизнь… <…> Умирать за жизнь других — без сожаления, что собственное твое тело сгниет в могиле…»

25 ноября по радио снова транслировали доклад Сталина о проекте новой союзной конституции, который так вдохновил Афиногенова год назад. Как писала «Правда», его слушали «в красных уголках, в клубах, колхозах, общежитиях, в погранотрядах на далеких границах, в тайге и горах». Доклад снова произвел на Афиногенова сильнейшее впечатление: как и год назад, он ощутил себя частью одного большого советского целого. На следующий день он решился написать письмо Матвею Шкирятову — одному из руководителей Комиссии партийного контроля, известному своей жестокостью и непреклонностью. Афиногенов просил о реабилитации и восстановлении в рядах партии.

Через несколько дней Афиногенов вернулся с прогулки, вынул все дневники и записные книжки и разложил их на столе. Он начал работу над романом. Но его главным рабочим инструментом стало не перо и не пишущая машинка, а ножницы. Он «начал резать, сначала робко, потом разошелся, отхватывал целыми страницами… натер мозоль на пальце». Для того чтобы написать образцовый советский роман, Афиногенов в прямом смысле слова перекраивал собственную биографию, вырезая из своего прошлого все, что могло пригодиться для построения себя будущего и уничтожая границу между жизнью и искусством: старый человек должен был умереть и возродиться в виде художественного текста.

* * *

С марта 1937 года вся страна следила за экспедицией исследователей Арктики: группу под руководством Ивана Папанина на самолетах забросили на Северный полюс, где они основали дрейфующую научно-исследовательскую станцию. Дрейф продолжался девять месяцев, направлявшаяся к Гренландии льдина стала уменьшаться, и в результате группу пришлось спасать ледоколами и самолетами.

17 марта 1938 года в Кремле принимали спасенных и спасителей. Сталин произнес торжественный тост — о том, что только в Советском Союзе государство так ценит человека, что готово бросить на спасение своих героев все возможные ресурсы. Его перебил летчик Валерий Чкалов.

Чкалов: Никто из присутствующих здесь не захочет пережить Сталина (возгласы одобрения). Никто от нас Сталина не отнимет, никому не позволим Сталина от нас отнять. Мы можем сказать смело: надо легкие отдать, — отдадим легкие Сталину, сердце отдать — отдадим сердце Сталину, ногу отдать — ногу отдадим Сталину.

Сталин: Сколько вам лет?

Чкалов: Мое сердце здоровее вашего, и я отдам его Сталину.

Сталин: Сколько вам все-таки лет?

Чкалов: Тридцать три.

Сталин: Дорогие товарищи большевики, партийные и беспартийные, причем иногда бывает, что непартийные большевики куда лучше партийных! Мне 58 лет, пошел 59-й. Товарищу Чкалову — (поддразнивает) тлидцать тли (шумный смех). Так вот, я вам советую, дорогие товарищи, не ставить себе задачу умереть за

Жизнь и смерть в Советском Союзе оказывались почти неразличимыми: человек мог рассчитывать на то, чтобы жить настоящей жизнью, только при условии, что он готов без раздумий ею пожертвовать.