Советский писатель внутри Большого террора. Глава 2

В которой драматург Александр Афиногенов становится объектом травли со стороны других советских писателей

Глава 2. Два покаяния

Третьего апреля 1937 года дочь нового американского посла в СССР, двадцатилетняя Эмлен Найт-Дэвис, устроила маскарад. Гостей вечеринки — дипломатическую и артистическую элиту Москвы — попросили «одеться тем, кем вам хотелось и не удалось быть в жизни». Итальянский советник в образе амура (розовая хламида и белое трико) бегал по залу с криком и стрелял из лука; американский военный атташе Филипп Файмонвилль в белой рубахе и с косой изображал Льва Толстого; жена одного из послов нарядилась Мефистофелем. Александр Афиногенов тоже был на этом вечере, но пришел без костюма: возможно, на нем был тот смокинг, что он заказал себе в честь новой советской конституции.

Устраивая вечеринку, Эмлен Найт-Дэвис просто продолжала традицию, заложенную предыдущим американским послом Уильямом Буллитом, и не могла догадываться, что маскарад в игровой форме воспроизводил главную метафору советской политической риторики 1930-х годов: все общество состоит из замаскировавшихся врагов и предателей, вынашивающих дьявольские планы по подрыву советского строя. После убийства руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова в декабре 1934 года надежды на постепенную либерализацию общественной жизни в СССР стали совсем призрачными. Объявив о том, что в стране в общих чертах построен социализм, Сталин продолжил развивать и парадоксальную теорию обострения классовой борьбы: чем больше успехи социалистического строительства, тем отчаяннее сопротивление недобитых классовых врагов. Единственным средством борьбы с ними был террор.

Террор — идеологически обоснованный и управляемый партийным руководством — не прекращался с самого возникновения Советского государства. Просто в разное время власть направляла его на разные социальные группы и умело регулировала масштаб. Кампания второй половины 1930-х годов отличалась невиданной до этого организованностью и запланированной жестокостью. Первый удар Сталин нанес по «контрреволюционным элементам» — бывшим дворянам, офицерам царской армии, священнослужителям, членам оппозиционных большевикам партий. Другой важной особенностью террора стала его направленность против единомышленников. Никогда до этого столько членов партии не приговаривались к расстрелу как враги народа.

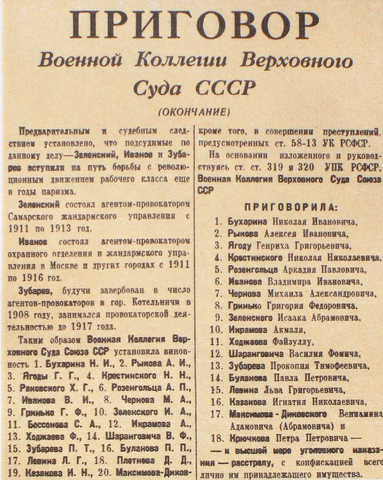

В августе 1936 года в Москве прошел первый показательный процесс, известный как процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Его основными фигурантами выступали старые большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Их обвиняли в том, что по заданию Льва Троцкого они создали террористический центр для убийства всего высшего советского руководства вообще и Кирова в частности. Через день после вынесения обвинительного приговора их расстреляли. Менее чем через полгода начался второй процесс: Сталин посчитал нужным разоблачить вымышленный «параллельный» антисоветский центр, который должен был дублировать первый центр в случае провала. Воображаемые преступления этого центра были еще чудовищнее: план реставрации капитализма в СССР и сговор с иностранными государствами, в частности с фашистской Германией. Впрочем, и на этом Сталин не собирался останавливаться: в конце февраля 1937 года на пленуме ЦК ВКП(б) были намечены новые жертвы в высшем партийном руководстве. Третьего марта, выступая на том же пленуме, Сталин процитировал закрытое письмо, которое до этого было разослано по партийным организациям: «Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован».

Когда игры и танцы закончились, на маскараде в американском посольстве выбрали лучший костюм вечера. Первый приз получил Мефистофель. Вскоре после этого в зале во фраке и черной полумаске появился дипломат и писатель Давид Штерн, автор серии антифашистских повестей, опубликованных под псевдонимом Георг Борн. Фирменным приемом Штерна было использовать жанр исповеди или дневника для того, чтобы разоблачить моральные и интеллектуальные основания фашизма. Главный герой его самой популярной повести «Единственный и гестапо» шпион Карл Штеффен начинает свой рассказ с откровения: «Мне всегда делается смешно, когда меня спрашивают о моих убеждениях. <…> Я считаю, что для того, чтобы верить во что бы то ни было, необходимо страдать

* * *

В конце 1920-х — начале 1930-х годов Александр Афиногенов входил в небольшую группу руководителей РАППа Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) — самая влиятельная литературная организация конца

Дружба с влиятельными патронами давала писателям не только важное ощущение личной безопасности и информацию о настроениях и вкусах своих заказчиков, но и вполне конкретные материальные блага. В бедной и голодающей стране покровительство часто принимало формы натуральной помощи: избранным писателям ОГПУ присылало продуктовые пайки и товары ширпотреба, помогало ремонтировать квартиры и налаживать быт. Афиногенов в середине 1930-х по протекции Ягоды получил четырехкомнатную квартиру в доме НКВД в Большом Комсомольском переулке (сейчас Большой Златоустинский переулок). Она была обставлена мебелью, сделанной заключенными Бутырского изолятора.

Генрих Ягода был расстрелян 15 марта 1938 года в Лубянской тюрьме НКВД.

Вслед за арестом Ягоды обязательно должно было последовать разоблачение широкой преступной сети сообщников. Четвертого апреля пришли за Леопольдом Авербахом. После этого Киршон и Афиногенов не могли чувствовать себя в безопасности. В эти дни в Москве проходило собрание писателей, созванное, чтобы перепридумать идеологическое обоснование нового витка государственного террора и призвать литераторов к еще большей бдительности и мобилизации. События развивались столь стремительно, что организаторы не дождались прямого сигнала: напрямую Киршона и Афиногенова врагами не называли, но было очевидно, что они попали в опалу. Киршона обвиняли в «барско-пренебрежительном отношении» к молодым драматургам и в финансовых махинациях на посту руководителя секции драматургов Союза писателей. Афиногенова тоже поругали за довольно расплывчато сформулированные ошибки, но конкретных санкций не последовало.

Несколько дней спустя Афиногенов описал в дневнике свою прогулку с женой по Москве (часто, описывая особо драматические события, он делал дневниковые записи в третьем лице): «Тяжесть, обрушившаяся на них, была слишком велика, чтобы еще говорить; они ходили обессиленные, щурясь от бившего в лицо солнца, — они не знали, куда идти, и шли просто так, по солнечной стороне, отогреваясь от леденящей душу тоски. <…> …Слишком близко от глаз и сердец их прошли фигуры их знакомых, ныне арестованных, — и пройдя — отбросили тень и на них».

Впрочем, в какой-то момент Афиногенову и Киршону могло показаться, что опасность миновала и жизнь входит в привычное русло. Киршон даже успел отметить премьеру своей новой пьесы «Большой день» в Театре имени Вахтангова. Пьеса, написанная по личному указанию Сталина, рассказывала о первых днях будущей войны: на Советский Союз неудачно нападает враг, в котором легко угадывалась гитлеровская Германия, но уже на следующий день советские войска переходят в решительное наступление, а по всей Европе вспыхивает коммунистическая революция. В кульминационный момент пьесы холм с деревьями на сцене превращался в подземный ангар, и из-под земли прямо на публику вылетал самолет.

Двадцатого апреля «Литературная газета» вышла с передовицей, подводящей итоги советской литературы за пять лет, прошедших с момента ликвидации РАППа в апреле 1932 года. По большей части она была посвящена разоблачению литературных вредителей: «Прикрываясь двурушническими клятвами в верности линии партии, Авербах протаскивал в своих писаниях и речах троцкистские и бухаринские идейки». В этот же день партгруппа Союза писателей поставила вопрос об исключении Киршона из партии. Через три дня к газетной кампании подключилась серьезная артиллерия: в «Правде» появился блок статей, посвященных бывшим рапповцам. В Доме советских писателей состоялось собрание, на котором влиятельный идеолог Павел Юдин назвал Киршона и Афиногенова троцкистами и подвел итог: «В авербаховщину должен быть забит осиновый кол». Еще через три дня «Литературная газета» продолжила проработку. Попавшие под удар писатели назывались «троцкистскими ублюдками», «обнаглевшими врагами народа», «фашистскими агентами». В тот же день Генрих Ягода начал давать показания в Лубянской тюрьме:

Двадцать седьмого апреля Михаил Булгаков шел по Газетному переулку. Там его догнал Юрий Олеша и начал уговаривать прийти в Союз писателей, где было запланировано собрание московских драматургов. Олеша убеждал Булгакова выступить и рассказать, что Киршон был одним из организаторов его многолетней травли. Это было чистой правдой, но Булгаков отказался.

За ту неделю Киршон написал три письма Сталину: «…сегодня, в 7 часов вечера, собирают… общее собрание драматургов для моего отчета. В нормальной обстановке это была бы жестокая самокритика. Сейчас это будет чудовищное избиение, сведение всех счетов, вымещение на мне всех действительных и несуществующих обид. Никто не посмеет сказать ни слова в мою защиту, его обвинят в примиренчестве к врагу. Меня будут бить все до одного, а потом это тоже выдадут как яркий факт общего ко мне отношения. От всего этого можно сойти с ума. Человеку одному трудно все это выдержать». Сталин ничего не ответил.

Отправляясь на собрание, и Киршон, и Афиногенов должны были понимать, что они оказались в чрезвычайной не только жизненной, но и языковой ситуации. На протяжении всей своей литературной карьеры они занимались освоением и созданием советского языка. Свою задачу они видели в том, чтобы переложить язык авторитетных инстанций (государственных декретов, газетных передовиц, речей вождей и т. д.) на язык драматургии — представить спущенные сверху идеологические установки как уже усвоенные и отложившиеся в речах и поступках своих персонажей. Читая в советской прессе стенограммы показательных процессов, они, как профессиональные драматурги, должны были понимать исчерпанность своей задачи. Газеты сами перешли на язык драматургии: заранее срежиссированные допросы обвиняемых старых большевиков были выстроены в стилистике советских пьес 1920–30-х годов, в которых двигателем сюжета становилось постепенное разоблачение замаскировавшихся врагов:

«Вышинский [прокурор СССР]: На Горловском заводе была авария в отделении нейтрализации цеха аммиачной селитры?

Ратайчак [бывший начальник Главного управления основной химической промышленности СССР]: Была.

Вышинский: Какая именно?

Ратайчак: Взрыв. Цех и завод в целом на несколько дней вышли из строя. Погибли трое рабочих.

Вышинский: Вам известны их имена?

Ратайчак: Забыл.

Вышинский: Я вам напомню. Куркин Леонид Федорович, 20 лет, комсомолец, ударник, стахановец; Мостец Николай Иванович, слесарь; Стрельникова Ирина Егоровна, 22 лет, фильтровальщица. Кто их убил?

Ратайчак: Мы».

Прокурор на процессе требовал от подсудимых полного и беспрекословного признания их уже установленной вины. У подсудимых не было никакой языковой стратегии, которая позволила бы им предложить собственную интерпретацию событий или хотя бы заронить сомнения в собственной виновности. Все их признания, раскаяния, мольбы о снисхождении заранее объявлялись увертками и попытками уйти от ответственности. Политический террор государства был еще и языковым террором: люди, попавшие под подозрение, не могли найти слов, которыми они могли бы оправдаться или попросить о прощении.

Собрание драматургов открылось «информационным сообщением» Всеволода Вишневского. С самого начала 1930-х годов Вишневский спорил с Афиногеновым и Киршоном о художественном методе, конкурировал с ними за зрителя и часто проигрывал. Теперь ему выпал шанс поквитаться. Как и было принято в таких случаях, Вишневский принялся исследовать политическую биографию Авербаха с самого начала 1920-х годов и разоблачать его связь с Троцким в те времена, когда эта связь никак не противоречила генеральной линии партии. Все последующие действия Авербаха тоже назывались троцкистскими. Основной виной Киршона становилось то, что он дружил с Авербахом и никогда не выступал против него. Отдельным обвинением была дружба с Ягодой.

После Вишневского слово взял Киршон. Он признавал свои тяжелые ошибки, но отказывался сознаться в преступлении против партии: «Я пятнадцати лет вступил в комсомол и с пятнадцати лет пошел на фронт, дрался на фронте. С пятнадцати лет, собственно говоря, я начал воспитываться партией. Помышлять против партии я не могу. <…> Я оказался слепцом, я оказался политически близоруким человеком, я не разгадал врага, я был фактически пособником вредительской, троцкистской деятельности, я был человеком, который мог более других предотвратить эту деятельность. <…> Но я заявляю, что я неповинен ни в одном помысле против моей партии». Выступление Киршона прерывали смехом и выкриками с мест.

Следующим говорил Афиногенов. Так же как и Киршон, он подобрал физиологическую метафору, чтобы описать свое состояние: «…та ядовитая болезнь, имя которой авербаховская проказа, болезнь, которой я глубоко болел и болею, — эта болезнь нуждается в хирургическом вмешательстве». Он утверждал, что все его слова были искренними и что он «никогда сам с собой так не говорил», как говорил с участниками собрания. Афиногенов многое рассказал не о своей политической биографии, а о личной жизни — о своих визитах на дачу к Ягоде, о ссорах с женой, о бытовом конфликте с Киршоном. Главное, что внешнюю чистку Афиногенов представил в виде уже свершившегося внутреннего конфликта — не разрушительного, а плодотворного: «В эти страшные для меня дни, которые я пережил, дни беспощаднейшей внутренней ломки, я много, очень много продумал, что эта ломка есть вместе с тем и очищение от всей скверны, которая изуродовала меня, продуктом которой я был и семена которой я сам взращивал в других людях, окружавших меня». Не найдя слов для оправданий, Афиногенов сфокусировался на том, чтобы рассказать о своей внутренней жизни. Он представил ее в категориях, в которых грешник мог бы описать мистическое откровение и перерождение. Полнота перенесенных страданий и демонстрация душевных ран должны были убедить собравшихся в реальности обращения к новой вере.

Итог собрания был предрешен заранее, но, чтобы усилить эффект, в течение последующих дней выступили несколько десятков писателей, каждый из которых нашел новые слова для того, чтобы обличить и отмежеваться от Киршона и Афиногенова. Киршона называли «самовлюбленным фразером» и «литературным гангстером», его речь — «адвокатской»; Афиногенова — «тряпкой», а выступление — «вывернутым наизнанку», сделанным «под маской опсихоложенной души». Писатель Николай Панов так сформулировал свои впечатления: «Во время речи Афиногенова жутко было наблюдать, как за мелодраматическими жестами стройного джентльмена проступает самовлюбленный мещанин».

После третьего дня собрания драматург Александр Гладков записал в дневнике: «Я слушал и смотрел на все это с жадным интересом, словно присутствовал на заседании Конвента в день падения Робеспьера. Масштаб, конечно, иной, но и тут тоже не игрушки, и тут пахнет кровью, и тут тоже кончаются судьбы, а может быть, и

Через два дня на последней странице «Литературной газеты» появилась карикатура «По широкому раздолью»: на ней был изображен многопалубный корабль, плывущий по только что построенному каналу Москва — Волга. На корабле в порядке своей значимости располагались советские писатели. На верхней палубе стояли Алексей Толстой и Михаил Шолохов, под ними — Исаак Бабель и Александр Фадеев; на рвущемся канате к кораблю была привязана лодочка, в которой сидел Борис Пастернак. К этому моменту он уже был в опале — времена, когда его избирали в президиум съезда писателей, остались позади. Карикатуру сопровождала стихотворная экспликация. После перечисления всех пассажиров корабля и их заслуг через отточие шли стихи, посвященные Афиногенову и Киршону:

Но тех, кто повернули круто,

Но тех, кто вышел из границ,

Нет ни у борта, ни в каютах.

Развенчанные «литвожди»

Хотели править на Парнасе,

Хотели б ехать впереди

В самостоятельном баркасе,

Чтоб реял флаг у них другой,

РАПП-авербаховского толка,

Чтоб вел Киршон своей рукой

Свое суденышко на Волгу…

А вплавь за другом, несомненно,

Пустился бы Афиногенов…

Гремело б авторское Я!..

Но нет — дырявая ладья

Не поплывет по волжским водам.

Бьет свежий ветер, и погода

Отставшим предвещает шторм.

Через неделю был арестован писатель Давид Штерн, разоблаченный как шпион гестапо. Критики, незадолго до этого называвшие его книги справедливой и мужественной критикой фашизма, теперь обернули все написанное им против него же самого. Называя Штерна его немецким псевдонимом, они писали: «У Карла Штеффена из рассказа и у Георга Борна есть семейное сходство: оба они мерзавцы, продажные люди, отребье. Но Георг Борн для того и писал рассказ о Карле Штеффене, чтобы запрятать себя самого. Как видим, ему это не удалось».

* * *

Тридцать первого июля 1954 года Юрий Олеша записал у себя в дневнике сон, в котором фигурировали его друзья и знакомые. Одним из героев сна был Владимир Киршон, расстрелянный за шестнадцать лет до этого. Все эти годы имя Киршона не только было под запретом, но и продолжало приносить несчастья: в 1951 году сын Киршона Юрий был арестован как «потенциальный мститель за отца» и осужден на двадцать пять лет. Ситуация изменилась только после смерти Сталина, когда начался медленный процесс реабилитации жертв террора.

Во сне Киршон появлялся в глубине