11 слов, помогающих понять культуру Сербии

Что общего между бар-хоппингом и переселением народа? Почему в голове у сербов гуляет сквозняк? Как защитить другого от самого себя? И когда пьют разговорушу? В очередном выпуске «Слов культур» рассказываем о Сербии и сербском

«Да у них все просто: берешь русское слово, находишь самый дурацкий синоним — это и будет сербский язык!» — подслушала я пару лет назад в аэропорту восторженные впечатления только что вернувшегося из Белграда юноши. При этом мнимом сходстве, вывесках на кириллице и отсутствии проблем в понимании несложных фраз беглая речь совершенно непонятна, а, казалось бы, знакомые слова часто имеют другое значение. Например, ягодица — это «скула» или «подушечка пальца», понос — «гордость», вредна жена — «трудолюбивая женщина».

Говоря о сербской культуре и языке, нельзя не иметь в виду сербов Черногории, а также Боснии и Герцеговины. Представления о себе как об отдельной нации начали складываться у черногорцев лишь во второй половине ХХ века, до этого «черногорец» означало «серб из Черногории», а черногорский язык стал обосабливаться как отдельный литературный язык только в начале XXI века. Процессы во многом искусственного разделения наций и языков проходят сложно и не без конфликтов — как в среде лингвистов и политиков, так и в обществе. Многие жители Черногории и сегодня признают сербскую культуру своей, называют себя сербами и протестуют против несистемных попыток провести языковую реформу. А в многонациональной Боснии и Герцеговине, пережившей кровавый конфликт 1990-х годов, национальное самоопределение настолько важно, что о сербстве, исторических судьбах народа и языковых особенностях часами может рассуждать практически каждый человек вне зависимости от сферы деятельности и интересов.

1. Кафа

Кофе

Не будем утверждать, что кофе для сербов более важен, чем для арабов, турок, греков, латиноамериканцев, итальянцев. Однако у арабов и турок не менее важную роль играет чай, в Латинской Америке — мате, в Греции — узо, а в Италии — вино. В Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине кофе не имеет конкурентов, а чай пьют только при недомогании — это не напиток, а лекарство, и его никогда не предложат гостям. Без кофе не обходится ни один разговор, свадьба или деловая встреча, а девушке, у которой убежал кофе, непременно полушутя-полусерьезно заметят: «Рановато еще замуж!»

Кофе — это целая семиотическая система, поэтому и слов для обозначения этого напитка в языке очень много, а их корни могут быть как славянского, так и тюркского или арабского происхождения. Утро начинается с крепкой кафы-разгалуши (разгалити значит «расстегнуться» или «прийти в бодрое настроение»), или раздремуши. До полудня выпивается и вторая чашка — разговоруша, сопровождаемая общением с дорогими друзьями или родственниками. Поручка (ручак — «обед») пьется после дневной трапезы, акшамия (турецкое akşam — «вечер») — после захода солнца. В тишине и спокойствии варят и пьют шуткушу (от глагола шутети — «молчать»), а женска причуша (причати — «говорить, рассказывать»), или трачуша (трач — «сплетня»), наоборот, невозможна без обсуждения последних слухов и новостей. Чибукуша (турецкое çubuk — «трубка, палочка»), как следует из названия, сопровождается сигаретой или трубкой. Крепкую ароматную дочекушу (дочекати

Это далеко не все наименования традиционного сербского кофе, хотя в последнее время в столице и на черногорском побережье молодежь предпочитает напитки из кофемашины или хладни нес — быстрорастворимый холодный кофе. Чтобы попробовать настоящий кофе из турки в кафе или ресторане, просите кувану («сваренный»), домаћу («национальный», «сербский») или турску кафу («кофе

Для эспрессо с молоком у черногорцев есть свое название, которое в Сербии и Боснии не используется. Такой кофе называют доjч — от deutsch, «немецкий». Когда в начале 2000-х годов в Черногории в ходу была немецкая валюта Главным экономическим партнером социалистической Югославии была ФРГ, поэтому после распада страны курсы местных валют Словении, Хорватии, Македонии, а затем и Черногории привязывались к немецкой марке. В начале

2. Полако

Медленно, спокойно, без суеты; расслабься, успокойся, не переживай

Полако происходит от корня лако — «легко». Это главный ответ балканцев на предложение поторопиться, напоминание о сроках или излишнюю эмоциональность — в общем, на желание взять мир под контроль. У полако есть синоним — опуштено, но используется он значительно реже. Какой смысл спешить, переживать, торопить естественный ход событий? Многовековая история Балкан, которую, к своей чести, сербы знают превосходно, показала, что это ни к чему не ведет (см. пункт 3), а залог успеха — терпение (вовсе не лень, как может показаться). Поэтому пейте кафу, уживайте («получайте удовольствие от жизни») и опуштено, само полако («только без суеты»)!

3. Косово

Автономный край на юге Сербии, где находятся многочисленные монастыри и святыни; символ завета с Богом

Корректнее говорить не Косово, а Косово и Метохия: для сербов важна эта вторая часть названия южного края. Метохия — историческая область к западу от Косова поля. Буквально «метохия» значит «монастырская земля» (от греческого μετóχιον — «церковный надел») и свидетельствует о том, что это исконно сербские (православные) земли. В Косове, или, как говорят сербы, на Косову, произошло главное событие сербской истории, к которому до сих пор относятся неоднозначно

15 июня 1389 года объединенное войско сербских феодалов в союзе с Боснийским королевством, княжеством Валахия, албанскими княжествами и орденом госпитальеров потерпело поражение от османов в битве на Косовом поле, в окрестностях современной Приштины. Строго говоря, тогда исход сражения не был воспринят как поражение: погибла бо́льшая часть обеих армий, почти вся сербская аристократия, а также оба предводителя — князь Лазарь Хребелянович и султан Мурад I. Османское войско отступило, а сербский правитель Вук Бранкович, владевший землями, на которых происходила битва, остался у власти. В Европе гибель османского султана была воспринята как подтверждение победы христиан, боснийский король Твртко I также извещал Флоренцию о победе. Однако вскоре стало очевидно, что сил для отпора туркам нет. Началось завоевание сербских земель, которые почти на 500 лет попали под власть осман.

Битва и события вокруг нее нашли отражение в эпической народной поэзии и так называемом косовском мифе. Легенда гласит, что князь Лазарь, которого позже народное сознание наградит титулом царя, увидел накануне битвы сон. Бог предлагал ему выбор: царствие земное и победа над турками или же гибель и Царствие Небесное. Лазарь выбрал второе — небесную Сербию.

Этот миф, сложившийся в период позднего Средневековья, становится вновь актуален в XIX веке, в эпоху романтизма и национального возрождения. Лазарь предстает в нем героем и мучеником, а сербы — избранным небесным народом. Тогда же появляется понятие сербства: оно часто встречается в произведениях главного сербского романтика, черногорского поэта и правителя Петара II Петровича Негоша. В середине века косовский культ стал центральной темой националистической программы по объединению сербских, а шире и южнославянских земель (с тех пор ничего не изменилось). Адам Стефанович, Урош Предич, Пая Йованович, Надежда Петрович, Петар Лубарда, Иван Мештрович и другие великие художники и скульпторы Нового времени так или иначе обращались к теме Косова и его героев.

В 1980-е годы косовский миф вновь возрождается. Это связано с политикой тогдашнего главы страны Слободана Милошевича, ростом политической напряженности между Сербией и другими республиками СФРЮ Социалистическая Федеративная Республика Югославия., а также торжествами по случаю 600-й годовщины битвы. В знаменитой речи на косовском мемориале Газиместан Милошевич упомянул возможность вооруженных конфликтов ради национального возрождения Сербии. В совокупности с другими факторами это привело к росту национализма в республиках и в конечном счете закончилось кровавым распадом Югославии в первой половине 1990-х годов.

О том, что косовский миф до сих пор волнует и объединяет и ста́ра и млада, свидетельствуют как не утихающие научные дискуссии, так и многочисленные аллюзии на событие почти 650-летней давности практически во всех сферах искусства. Не только в Сербии, Черногории и Боснии, но и в странах Европы, где велики сербские диаспоры, можно встретить граффити с изображением даты битвы: сербское националистическое движение так и назывется — Движение 1389. Цитата из эпической песни «Касно Марко на Косово стиже» («Опоздал Марко на Косово») стала фразеологизмом: так говорят, если

4. Велике сеобе

Великие переселения

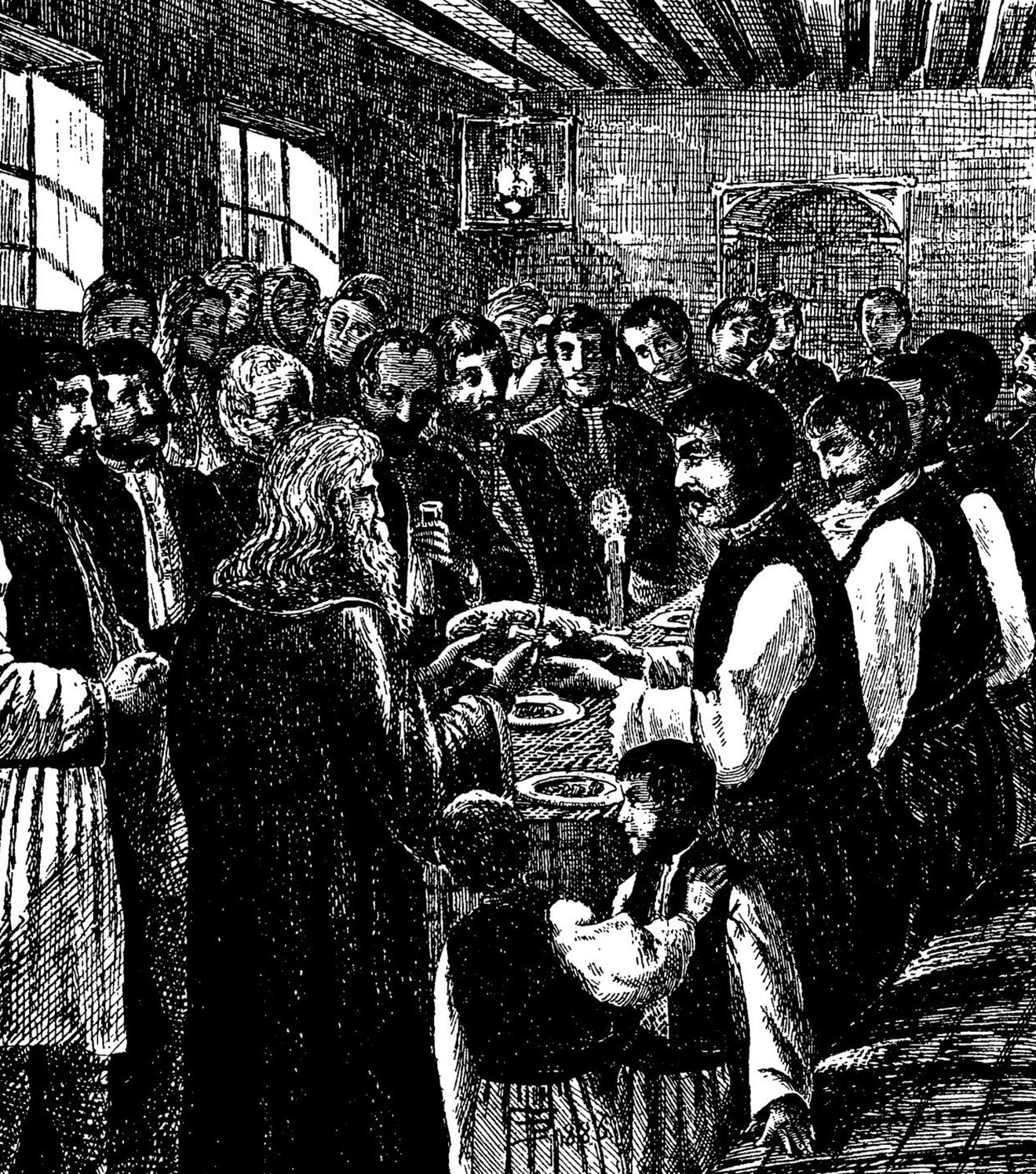

С событиями на Косовом поле связаны и два Великих переселения, значительно изменивших карту сербских земель. Первое относится к 1690 году, когда в результате Великой Турецкой войны сербы под предводительством патриарха Арсения III Црноевича вынуждены были оставить юг Сербии, Косово и Метохию и переселиться за Дунай, на территории Габсбургской монархии. Второе Великое переселение произошло в 1740 году в результате Русско-австро-турецкой войны (1737–1739), и возглавил его патриарх Арсений IV Йованович. В обоих случаях решающую роль сыграл авторитет патриарха: Сербия долгие годы не обладала независимостью, в ней не было своего правителя и зачастую единственным объединяющим началом становилась Церковь.

Сербам грозила жестокая расправа, так как они поддержали австрийцев, врагов Порты. Обоим патриархам предстояло непростое решение — оставить косовские святыни на разграбление, чтобы спасти жизни людей ради будущего воскрешения Сербии. Результатом стало опустошение территорий Косова и Метохии, запустение многочисленных монастырей, заселение земель мусульманами-албанцами и формирование на севере задунайской области Воеводины, относящейся сегодня к Сербии. Так возникли основы противостояния между сербами и албанцами, которое продолжается до сих пор.

Этим драматическим событиям посвящены романы классика сербской литературы Милоша Црнянского: «Сеобе» («Переселения», 1929 год) и «Друга књига Сеоба» («Вторая книга Переселений», 1962 год). А в 1989 году югославский режиссер Александар Петрович снял по первому роману одноименный фильм. Скитания и переселения сербы воспринимают как свою историческую судьбу, что находит подчас весьма забавное отражение в языке. Сеобе — это еще и бар-хоппинг, когда в течение вечера компания перемещается из бара в бар.

5. Крст светог Саве

Крест святого Саввы

Святой Савва (ок. 1169 — 1236) — главный национальный святой, религиозный, политический и культурный деятель, основатель автокефальной Сербской православной церкви и ее первый архиепископ. Савва — покровитель образования и науки, школ и школьников. Его мощи были сожжены турками в 1594 году в Белграде, на холме Врачар: османский военачальник и великий визирь Коджа Синан-паша считал, что таким образом окончательно сломит дух сербов и их желание бороться за независимость. На месте сожжения сегодня стоит один из самых больших православных храмов в мире — мемориальный храм Святого Саввы, строившийся с 1935 по 2004 год.

Крест святого Саввы, или сербский крест, мы видим на флаге и гербе страны. В основе этого национального символа — крест, украшавший знамя византийской династии Палеологов, с той разницей, что там вместо сербских «огнив» были изображены четыре буквы «в»: девизом царей было «Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων» («Царь царей, царствующий над царями»). Позднее четыре огнива по углам креста были переосмыслены как четыре буквы «с» — первые буквы девиза «Само слога Србина спашава» («Только единство спасает сербов»). Его можно услышать в разных контекстах — и как призыв к единству, и как иронический комментарий к разногласиям любого рода. «Два серба — три мнения! — говорят сербы. — Никто не спасет нас от самих себя». И действительно, именно единства сербам не хватало на протяжении всей их истории начиная с Косовской битвы. Яркие примеры тому — борьба в XIX веке двух династий, Обреновичей и Карагеоргиевичей, а также жестокое противостояние партизан и монархистов-четников во время Второй мировой войны.

6. Промаjа

Сквозняк

На бытовом уровне главный страх сербов вовсе не опасения за судьбу отечества, не потеря национальной идентичности, не последствия экономических проблем и политических кризисов. Сербы очень боятся сквозняков. Даже когда на улице под сорок, асфальт в городе плавится под ногами, а кондиционера в квартире нет и в помине, сербы стараются прикрывать окна и запирать дверь — иначе не миновать самых ужасных болезней, какие только известны человечеству. Ибо сквозняк — причина любой болезни, от насморка до ковида. «Уби ме промаjа» («Сквозняк меня убил»), — говорят сербы. И в голове у них гуляет не ветер, как у нас, а промаja.

7. Инат

Строптивость, сопротивление

Инат — следование своим убеждениям наперекор всему: эта черта может сослужить как хорошую, так и дурную службу, но именно она составляет важную особенность сербского менталитета.

Слово пришло к сербам через турецкий язык из арабского и существует не только в виде существительного, но и в выражениях инатити се и терати инат («выказывать строптивость, сопротивляться»), из ината, за инат, у инат («наперекор»). Есть и синоним славянского происхождения — пркос («строптивость»), но именно инат подразумевает свойственную сербам способность в любых обстоятельствах сказать нет врагу, силам природы и даже самой судьбе. Благодаря этому качеству сербы выжили под османским игом, продолжавшимся с XIV до XIX века. Проявлением ината считается поступок лидера Югославии Йосипа Броза Тито: в 1948 году он осмелился — единственный в мире — отказать товарищу Сталину в ответ на требование во всем следовать указаниям СССР. Тито говорил нет, зная, как тяжело будет послевоенной Югославии без советской помощи, без собственной техники и специалистов, и осознавая угрозу международной изоляции.

На ютьюбе можно найти несколько передач на тему ината — одна из них носит говорящее название «Достоинство или проклятие?», а на улице Князя Михаила — главной пешеходной в Белграде — продаются магниты с изображением насупленного серба в национальной шапке шайкаче и со слоганом, иллюстрирующим инат во всем его парадоксальном великолепии: «А вот теперь я не буду делать даже то, что хочу!» («Е, сад нећу, ни како ја хоћу!»)

8. Чоjство

Человечность, сострадание, защита другого человека от себя

Для народов, на протяжении веков отстаивавших свое право на существование, религию и традиции, очень важно понятие «героизм, геройство». Но именно у черногорцев геройство (jунаштво) не существует без чоjства (от човjек — «человек»). Это слово практически невозможно перевести. Если героический поступок обычно подразумевает защиту слабого от другого человека или стихии, то чоjство — это защита другого человека от себя, от проявлений зла в себе.

Почему же именно черногорцам нужно защищать ближнего от себя самих, а сербам нет? Дело в истории. На первый взгляд кажется, что судьба сербов и черногорцев схожа: много веков они боролись с османами за существование, за свой язык, веру, культуру В этом смысле заметнее разница между культурным ландшафтом и менталитетом воеводинских сербов, живших более двух веков в Австрийской (затем Австро-Венгерской) монархии, и сербов к югу от Дуная, чьи земли с XV до XIX века входили в состав Османского царства.. Однако в отличие от сербов, греков, албанцев, болгар и других балканских народов в границах Великой Порты только черногорцам в действительности удалось сохранить независимость при формальном признании вассальной зависимости.

В XV–XIX веках черногорские земли сжались до небольшой территории вокруг городка Цетине. Местное население нападало на османские гарнизоны, добывало в стычках оружие и при приближении карательных отрядов скрывалось в горах. Турки, захватившие Балканы и дошедшие в XVII веке до Вены, так и не смогли взять под контроль эту полоску земли. Необходимость выживания в горной местности с суровыми зимами и ограниченными ресурсами уже в начале XVI века обусловила формирование племенного строя и традиций кровной мести (случаи кровной мести фиксировались даже во времена Тито, в последней четверти ХХ века).

Примеры чоjства, связанные с отказом от кровной мести, то есть племенных традиций, и проявлениями милосердия, благородства, человечности и духовной силы, можно найти в книге Марко Милянова Поповича «Примjери чоjства и jунаштва». Сам Марко (1833–1901) — человек необычной судьбы: воевода, он всю жизнь сражался против турок, в пятьдесят лет освоил азбуку и стал писателем, оставившим заметный след в черногорской литературе (существует даже литературная премия его имени). Отказ от кровной мести, прощение врага во имя общенациональных интересов, утверждение христианских ценностей, размышления о долге, чести и невозможности героизма без человечности и сегодня отзываются в душе каждого черногорца.

9. Брате! Сине!

Братишка, сестренка; сынок, дочка

Сербы шутят: «Если вы девушка, но ровесники обращаются к вам „братишка“, а пожилые люди — „сынок“, то вы в Сербии». Не менее распространено такое обращение в Боснии и Герцеговине и Черногории. По отношению к девушке можно услышать и замечательное обращение брате сестро («братишка-сестренка»). По данным популярного сайта vukajlija.com, предлагающего шутливые определения различных сербских понятий, жаргонизмов, неологизмов и так далее, «брат» является самым употребительным словом в Сербии, наряду с «Косово», но вместе с тем и самым бессмысленным: «Никто больше не знает, что означает „брат“, как никто не знает, что означает „Косово“».

Трагические события сербской истории породили в народе ощущение одной большой семьи, которая сможет выстоять, только если все люди в ней связаны узами ближайшего родства, все друг другу братья. И неважно, что члены этой семьи очень разные, неважно, где они живут — в изгнании или на родине. Именно это ощущение общей беды и общей радости, близости вплоть до кровного родства нашло отражение в сербском языке и живо в нем до сих пор.

10. Крсна слава

Крестная слава; день святого — покровителя семьи или рода

У каждой сербской семьи, рода, села, церкви и города есть святой покровитель с собственным праздником, который отмечают в определенный день. День святого Георгия — 6 мая, святого Николы — 19 декабря, святой Праскевы (Петки) — 27 октября, и так далее. Сербы считают крестную славу одной из особенностей национальной культуры — именно это главный день в году, а не день рождения или Новый год. Семейная слава — праздник личный, связанный с историей семьи. В день славы серб не идет на работу: вся семья причащается в церкви, а затем до вечера принимает друзей и родственников. Приходит в гости и священник.

Ко дню славы заранее готовят определенную еду — если праздник приходится на пост, еда будет постной. Обязательная программа — славски колач (освященный ритуальный хлеб, украшенный узорами и символами), коливо (кутья), сарма (голубцы), домашнее печенье, вино. Славу также отмечают школы и другие государственные учреждения. «Дошла сезона слава» («пришло время слав») — традиционное оправдание, если человек вдруг прибавил в весе.

Главный герой на славе — кум, крестный детей или свидетель на свадьбе. «Бог, па кум» («Сначала Бог, а сразу за ним — кум»), — говорят сербы. Это духовный брат или родитель, который поможет в любой ситуации: и обои поклеить, и с долгами расплатиться. Если вам предложили стать кумом, отказаться от такой чести и ответственности нельзя. Зато в этой семье вы всегда будете самым желанным гостем, ради которого сделают все.

11. Бре

Непереводимое междометие у сербов и черногорцев, призванное усилить высказывание или вопрос, выразить изумление, нетерпение, уверенность и так далее

Ни одна эмоциональная фраза на сербском и черногорском невозможна без бре — ни хорват, ни босниец ни за что его не употребят. Самостоятельно бре не употребляется и никогда не ставится в предложении на первое место: по сути, это вербальное воплощение восклицательного знака. Любой серб готов с удовольствием порассуждать о происхождении этого странного словечка, и версий существует множество. Согласно испанской, или еврейской, версии, это сокращение от hombre («человек») пришло то ли с испанскими купцами, то ли с сефардами, носителями ладино, переселившимися на Балканы в конце XV века после изгнания из Испании. Есть и довольно маловероятная турецкая версия (якобы бре произошло от некоего турецкого слова, означавшего «осел»), и славянская — это сокращение от формы звательного падежа слова брате. Но наиболее достоверной кажется греческая версия: заимствование греческого βρε как сокращенного вокатива от μορέ (μωρóς значит «глупый, сумасшедший»). В этом случае странное сербское бре оказывается родственным слову «морозить» в русском выражении «сморозить глупость».

Это словечко есть и в болгарском, и в македонском, и в новогреческом, и в албанском, и в румынском языках, но нигде оно не употребляется так часто, как в сербском.