Чтение на 15 минут: «Сюрреализм в стране большевиков»

Существовал ли сюрреализм в СССР

Благодаря знакомству Андре Бретона с идеями Фрейда (а также их личной встрече в 1922 году) интерес к психоанализу, а значит, к бессознательному и снам с самого начала стал сердцевиной сюрреализма. «Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений» Цит. по: А. Бретон. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. М., 1986. провозглашалась в Первом манифесте сюрреализма. «Бюро сюрреалистических исследований» в Париже раскрывало психоаналитические методы для широкой публики. Параллельно, с

В манифесте «Электроорганизма» Климент Редько рассуждал о новом искусстве, находящемся на стыке науки, техники и электричества, которое должно было заменить «разные системы философии,

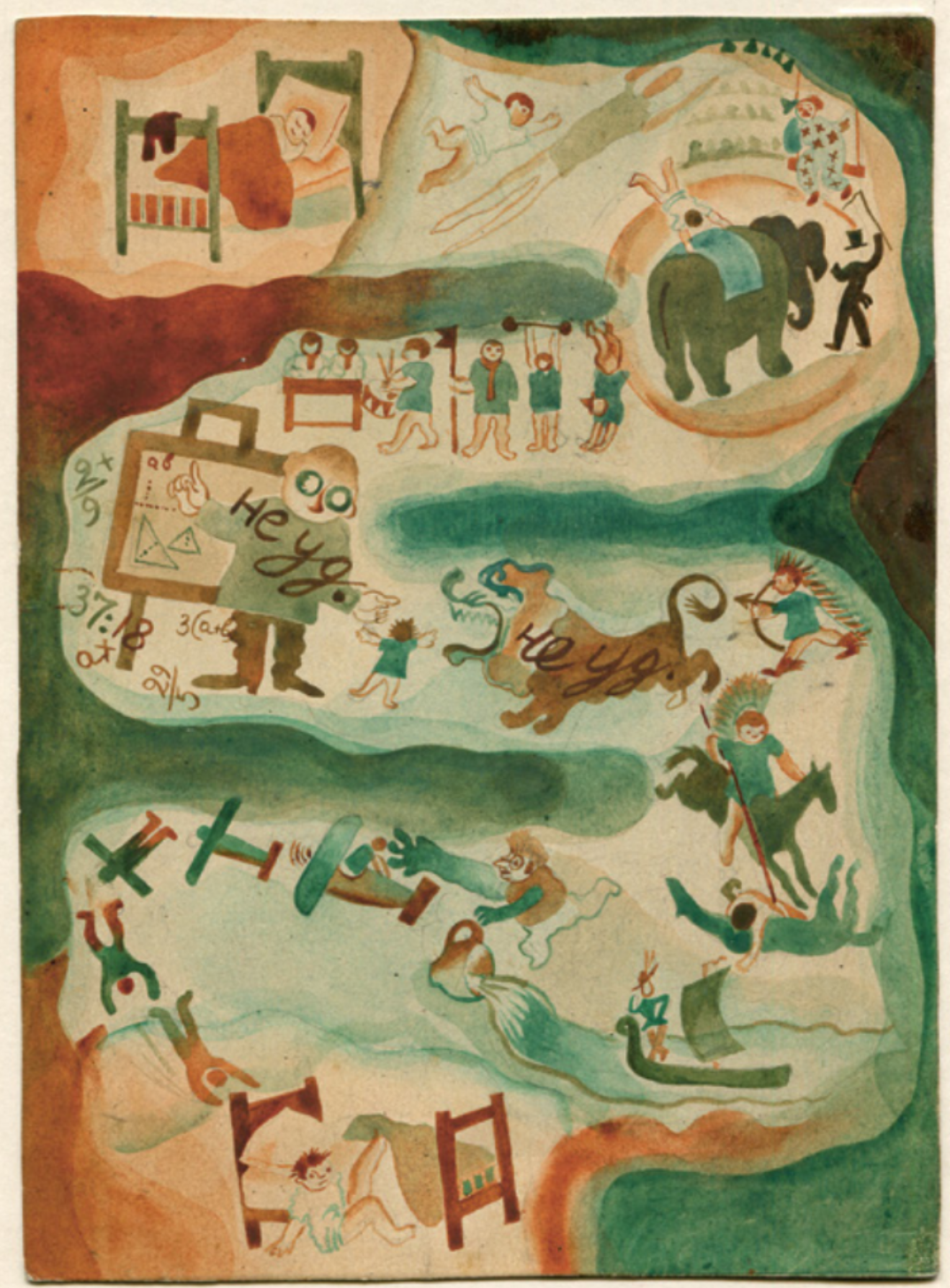

для журнала «Ёж». № 4. 1928 год«Галеев-галерея»

Повседневность советского ребенка, какой она представала в детских книгах

и журналах 1920–40-х годов, касалась прежде всего отношений с предметным миром и социальным пространством большого города. Иллюстрации рассказывали, «как рубанок сделал рубанок» Одноименная книга С. Я. Маршака с иллюстрациями В. В. Лебедева. Л., 1927., чем заняты милиционер или почтальон, почти не касаясь эмоциональной жизни детей или их внутреннего мира. Вера Ермолаева легко нарушает все правила, отправляясь прямиком в сон пионера 1930-х — расползающиеся облака цветной пустоты, вереница смутных фантазий. На первый взгляд, в сюжете сна не так много сюрреалистического: образы цирка, игры в индейцев и летчиков оставлены в границах привычного канона детской технической книги. И все же главный герой рисунка здесь — не ребенок, но сам процесс непрерывных превращений, который в финале окончательно сбивает с толку пионера, не привыкшего к исследованиям бессознательного.

В 1932–1933 годах ученик Филонова Павел Кондратьев выполняет несколько иллюстраторских заказов для «Детгиза» в новой для него технике перьевого рисунка. Одна из самых впечатляющих его работ — меланхоличная многосерийная графическая новелла «Менеке» для журнала «Ёж» (1933, № 1–9). Менеке — человечек крошечного размера — прибыл в СССР из Америки, чтобы исследовать управление дождем: ему это необходимо для борьбы с Королями дынь и лимонов, зарабатывающими на засухе. Текст этой вещи в соавторстве с Кондратьевым написал один из чинарей и организаторов ОБЭРИУ, философ Леонид Липавский.

Фантастическая повесть об изобретателе-иностранце, лишнем человеке в обществе, который бросается в битву с властью, перекликается с биографиями обоих авторов. Есть еще одно: маленький человек видит советское общество в совершенно других, измененных пропорциях. Проникая в изнанку жизни, он постоянно находится на волосок от гибели. Тревожная судьба Менеке выглядит зеркалом повседневности 1930-х годов и отчасти портретом советского бессознательного.

Многие рисунки мастеров 1930–40-х годов, сделанные в стол, характеризуются герметизмом сюжетов, циклическим переосмыслением мотивов, предложенных официальным искусством: это не эскизы к большой картине, но страницы написанного эзоповым языком графического дневника. В этой маленькой ремарке художник проявляет свою невидимую роль в создании нового реализма. Рисующая рука кажется огромной рядом с фигурами советских граждан: автоматизм, случайность и несогласованность этой композиции выявляют дисбаланс и взаимодействие «первичного» и «скрытого» в требованиях социалистического реализма.

Меер Айзенштадт оставил много блокнотов с рисунками на фантастические темы. В них умножаются и растут фигуры, растения и портреты, выстраиваются части архитектурных композиций. Эти листки — документ непрерывного диалога с самим собой о главных точках монументализма 1930-х: художник ищет контртезисы сталинскому барокко в пластике архаики и эллинизма и делает фигуру автора равной его причудливым героям.

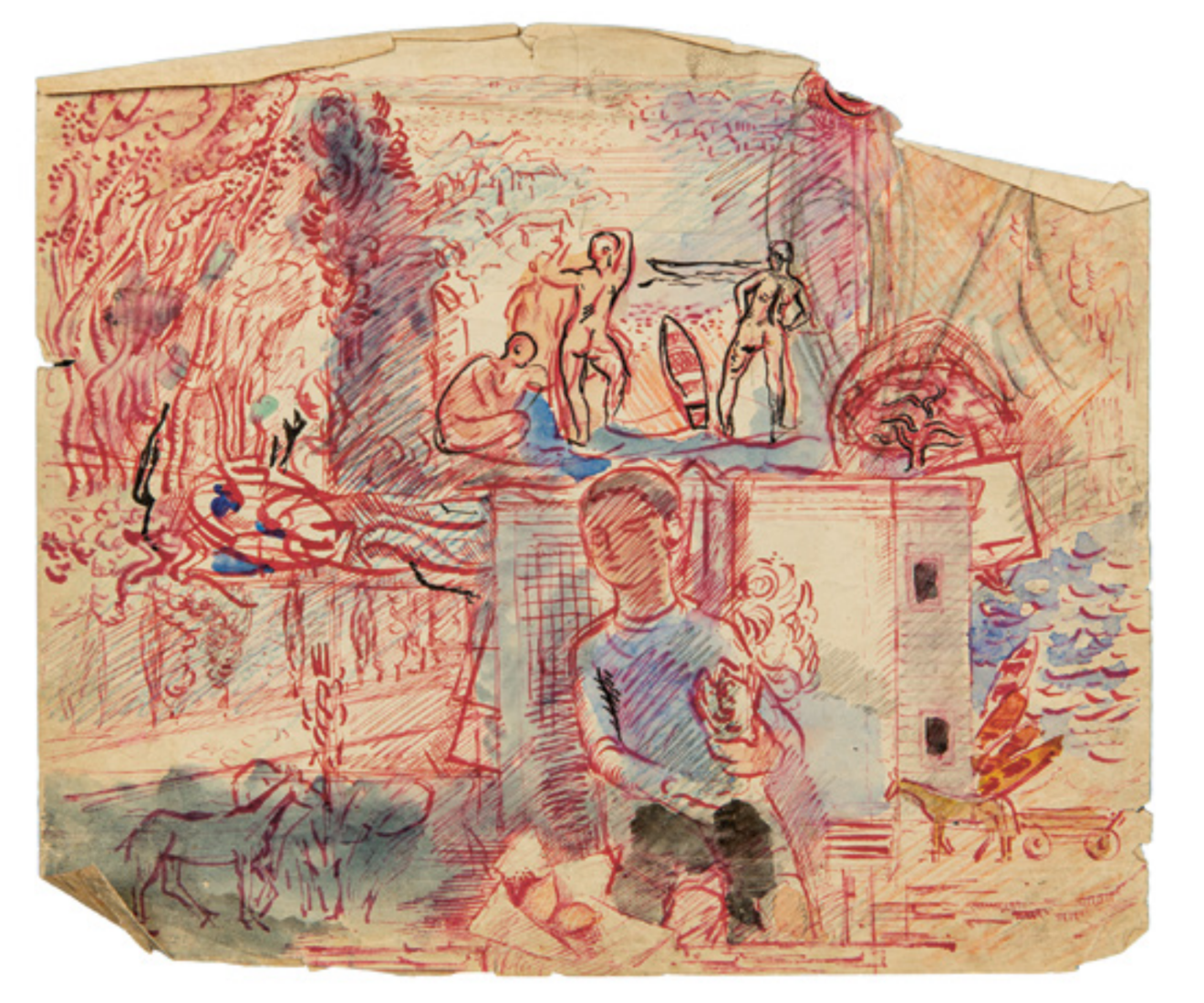

Студент Вхутемаса 1922–1927 годов Арон Ржезников пришел в мастерские уже состоявшимся и зрелым автором и быстро собрал вокруг себя группу учеников и последователей. Ржезников спорил с преподавателями и выигрывал в спорах: однокурсники считали его «художником-мыслителем». Его идеей было вернуться к доскональному знанию техник старых мастеров, писать тонко, с лессировками: он не принимал ни беспредметность, ни модную тогда фовистскую эскизность, прекрасно владел натурным рисунком. Свои взгляды на живопись Ржезников успел изложить в нескольких статьях для журналов «Советское искусство», «Искусство» и «Творчество» (1939–1940), но вскоре погиб на фронте. Его наследие пока не систематизировано.

Тем интереснее цикл его рисунков-палимпсестов, затерявшихся среди рукописей; другая часть этих листов хранится в собрании Пермской художественной галереи. Здесь Ржезников неожиданно открывается как мастер автоматического письма, способный смешать на листе обрывки идей, фантазий и воспоминаний. Драпировки превращаются в листву, протекают речными волнами, пространственные планы свободно вплетаются друг в друга. Он много раз проходит контур рыжими чернилами, дополняет цветным карандашом и акварелью. Возможно, создавая эти странные вещи, Ржезников (как

Михаил Тарханов (Михайло Тархан) был почти ровесником Владимира Фаворского, когда поступил к нему во Вхутемас-Вхутеин на полиграфический факультет. Куда менее известный, чем учитель, Тарханов также был новатором книжного дела и отличался особым чувством материала, интересом к книге как изысканному и во многом рукотворному объекту. Если Фаворский переосмыслил средневековую ксилографию и поставил ее в центр советской печатной графики, то Тарханов сделал главным трудом своей жизни книжные форзацы, созданные в старинной, но довольно популярной в XIX веке технике мраморирования бумаги.

Лабораторный интерес тут трудно отделить от личного. С одной стороны, Тарханов выработал полноценную авторскую теорию и в 1929 году даже выпустил в издательстве Вхутеина малотиражное пособие «Форзацы». Он предлагал удешевить переплетный процесс, отказаться от старого кустарного способа и вывести форзацы в массовое производство, наладив их печать в литографии или офсете. При этом, перебирая экспериментальные форзацы Тарханова (а он создавал их сотнями), мы ясно видим, что в центре для него стояла не технологическая задача. Его увлекало само наблюдение за тем, как складывается узор из плывущих в смеси воды и скипидара пятен масла, акварели или красок для фарфора, стихийная абстракция, создаваемая помимо воли человека. Техника оказалась невероятно богатой: от бархатных фактур с тяжелыми цветовыми гаммами зеленого, черного и малинового — к легким, почти монохромным контурам или ритмично выстроенным фигурам неровных и странных форм. Все зависело от разбега краски, от колебания воды, которые могли меняться ежесекундно. Здесь легко возникает параллель с гуашевыми декалькоманиями Оскара Домингеса или Марселя Жана и другими опытами сюрреалистов в печатных техниках — фроттажами Макса Эрнста, фюмажами сфумато Сальвадора Дали, созданными с помощью копоти от керосиновой лампы.

Среди работ Михаила Тарханова сохранилась небольшая, в четверть листа, авторская папка, небрежно подписанная карандашом: «Годичный альманах. Июнь. Тролли Петроля. 34 штуки. Лефортово, 1929». Рисунки наклеены на отдельные паспарту и представляют собой слегка доработанные карандашом или пером отпечатки, созданные, как и его форзацы, методом аквамонотипии (техника эбру). Из размывов и витиеватых линий выглядывает то глазок, то волна шерстки. Можно назвать эту серию чистым примером автоматического рисования, исследованием бессознательного — так ребенок, вглядываясь в дощатый потолок, интуитивно ищет в сучках и спилах образы диковинных зверей. Название цикла особенно интересно: оно показывает, как русский, а может быть, даже финский модерн вливается в пространство советского сюрреализма двадцатых, как будто давно забытые в пролетарском государстве тролли стали частью индустриального сюжета — нефтяного, бензинового, керосинового.