Дэвид Линч: как начать смотреть его фильмы

Одноэтажная Америка и ее мрачное зазеркалье, реальность и сон, искренность и искусственность, витиеватые сюжеты и заигрывание с жанрами, а еще забавные чудаки, задние дворики и тяжелые комнаты. Рассказываем, из чего состоят главные фильмы одного из самых загадочных режиссеров XX века

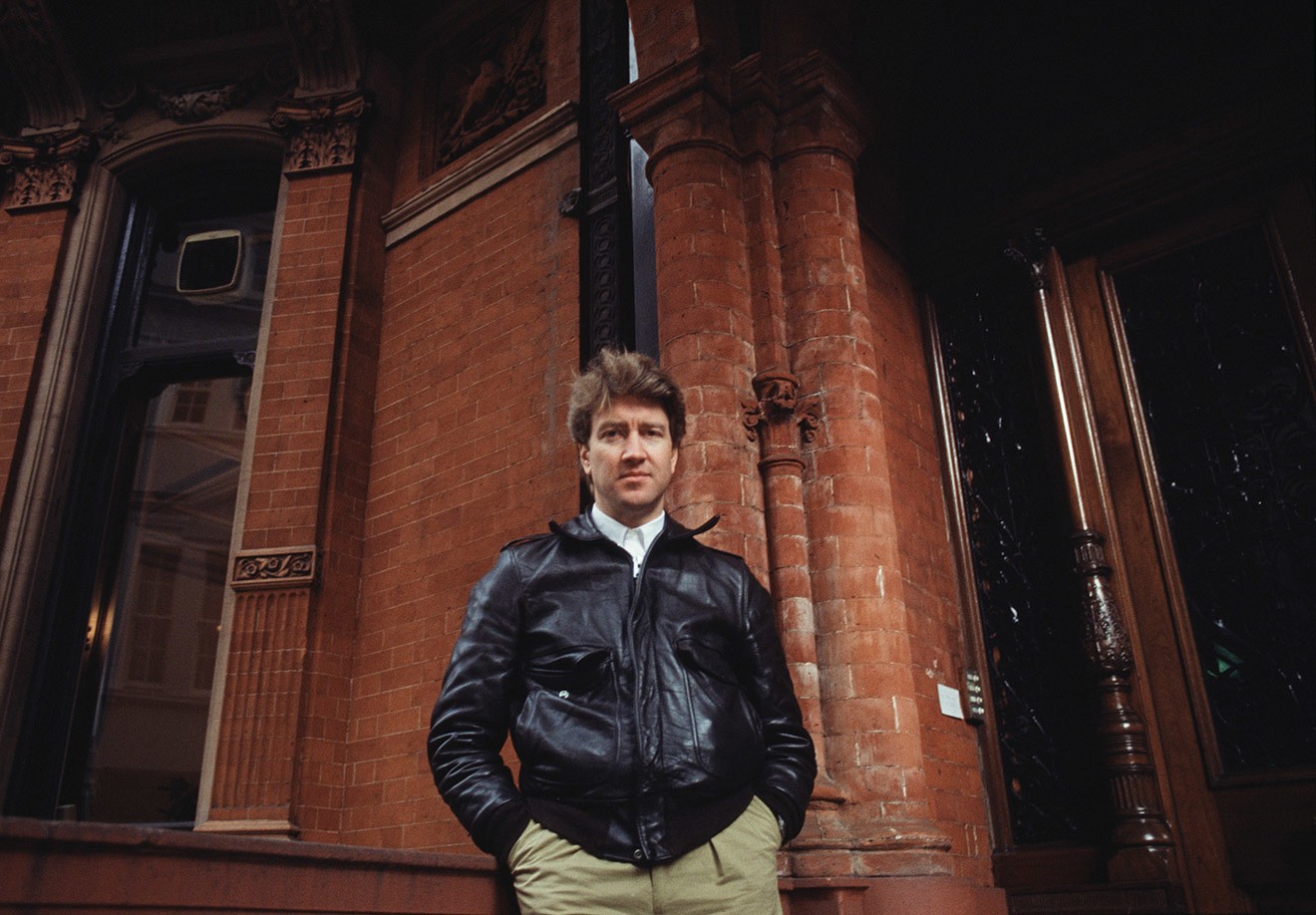

Дэвид Линч — редкий режиссер, чья фамилия официально превратилась в прилагательное. С 2018 года в Оксфордском словаре есть слово lynchian, которое описывает нечто «характерное, напоминающее или имитирующее фильмы и телеработы Дэвида Линча». Получается, как и в случае с Францем Кафкой или, скажем, Говардом Лавкрафтом, стиль режиссера настолько самобытный, что

Линчевским давно называют все кино, которое ударяется в сюрреализм и не стремится себя объяснять. Вот только, в отличие от многих подражателей, Линч снимает фильмы, которые при всей их внешней недоступности остаются открытыми зрителю. Чтобы понять «Малхолланд-драйв» и «Шоссе в никуда», не обязательно подстраивать их события под законы житейской логики. Чтобы проникнуться миром «Твин Пикса», не нужно досконально изучать мифологию Черного Вигвама и населяющих его существ.

Дэвид Линч показывает нам простые истории, но их не объять словами. Потому что слова, по мнению режиссера, ограниченны и неточны. Его интересует вещи и чувства, не поддающиеся формулировкам. Точнее всего подход Линча описала его бывшая жена Пегги Ривз: «Если бы Дэвид знал, о чем его фильмы, они были бы о

Здесь и далее цитаты приводятся в переводе автора. .

С чего начать

«Синий бархат» (1986) — первый

После двух студийных работ, успешного «Человека-слона» (1980) и провальной «Дюны» (1984), Линч вернулся к авторскому кино, но из индустриального мрака дебютной «Головы-ластика» (1977) переместился в солнечную одноэтажную Америку, которая позже станет его любимым сеттингом. Режиссер и сам рос в милых городках на Среднем Западе с низкими домиками и улыбчивыми соседями. Но с детства понимал, что если вглядеться в аккуратно постриженный газон, под ним обнаружатся копошащиеся муравьи.

Именно такой кадр мы видим в открывающей сцене «Синего бархата». Идеальный сад на фоне свежепокрашенного забора;

Всего одной сценой Линч определил весь вектор своей фильмографии. Он и дальше будет снимать истории о людях, которые обнаруживают в привычной реальности потайные ходы в мир хаоса. Для главного героя «Синего бархата» Джеффри Бюмона таким ходом оказывается отрубленное ухо, которое он случайно находит в траве. Когда у Линча спрашивали, почему именно ухо, режиссер отвечал, что оно «похоже на дверь».

Желая разобраться в произошедшем, Джеффри погружается в мрачное зазеркалье родного городка. В нем певицу Дороти Валленс держит в заложниках эксцентричный бандит Фрэнк Бут, периодически вдыхающий наркотический газ и называющий свою узницу «мамочкой». Вуайерист Джеффри со стороны наблюдает за этим ходячим источником темной сексуальной энергии («Я трахну все, что двигается», — заявляет в один момент Фрэнк, и не верить ему нет никакого повода), а затем и сам начинает разрываться между обжигающим интересом к Дороти и отношениями с ровесницей Сэнди, образцовой старшеклассницей с щенячьими глазами.

Рассказывая эту историю, Линч задействует образы и тропы из американского жанрового кино и телевидения. «Синий бархат» — наполовину фильм-нуар о детективе, роковой женщине и жуткой тайне; наполовину «пригородная комедия» о городке, населенном забавными чудаками. Жанры, как и в будущих работах режиссера, переплетаются в запутанных узорах, и вот уже непонятно, где смеяться, а где пугаться, что искренне, а что сделано с иронией. Ответа, как водится у Линча, не будет. Решайте сами.

Что смотреть дальше

Из вымышленного Ламбертауна отправляемся в (не)реальный Лос-Анджелес, конкретно — на улицу Малхолланд-драйв. Здесь неизвестная девушка попадает в автокатастрофу, забывает свое имя и случайно оказывается в доме начинающей актрисы Бетти. Сердобольная мечтательница решает помочь бедняге отыскать свою идентичность и разобраться, что произошло. Параллельно молодой успешный режиссер попадает в тиски продюсеров-мафиози: те навязывают свою кандидатку на главную роль в новом фильме. Еще есть киллер-неудачник, странный ковбой и мужчина в закусочной, который наяву проживает ночной кошмар. Возможно, все они

В «Малхолланд-драйв» (2001) идеально сошлись все атрибуты режиссерского стиля: парадоксальное сочетание сентиментальности и черного юмора, броские образы, витиеватый сюжет, движущийся по собственной сомнамбулической логике, наконец, заигрывания с жанрами — тут сталкиваются и нуарный детектив, и криминальная комедия в духе братьев Коэн, и психологический хоррор. Линчевский Лос-Анджелес населен кинематографическими призраками, сюжеты в нем будто порождаются самой почвой, насквозь пропитанной слезами и кровью многих поколений голливудских звезд и (особенно) тех, кто до звездности не добрался. Как пишет Андрей Карташов в статье для журнала «Сеанс», «это и не город вовсе: возможно, он так часто бывал на экране, изображая условный город или идею города, что действительно перестал быть реальным». Ни один другой фильм о Лос-Анджелесе не передает его иллюзорность так же убедительно.

Режиссерский метод Линча лучше всего иллюстрирует одна из сцен «Малхолланд-драйв». Бетти и Рита — такое имя себе берет девушка с амнезией (в честь актрисы Риты Хейворт) — приходят в клуб Silencio. Конферансье предупреждает зрителей, что сейчас на сцене исполнят песню под фонограмму. К микрофону подходит певица Ребека Дель Рио, несуществующий оркестр играет испаноязычный кавер композиции «Crying» Роя Орбинсона. Линч крупным планом снимает Ребеку: она поет с такой энергией, так живо, что невозможно этим не проникнуться, не поверить в ее искренность. Но это действительно фонограмма: в кульминационный момент певица падает, а голос остается. Нам заранее показали разгадку фокуса. А он все равно сработал.

В кино Дэвида Линча искренность и искусственность — не взаимоисключающие понятия. «Малхолланд-драйв» может постмодернистски переосмыслять жанры и одновременно рассказывать понятную пронзительную историю: о крушении мечты, о предательстве и несчастной любви, о девушке, скрывшейся от жестокой жизни в собственных фантазиях — но даже там ее догоняет мрак. По сути, это линчевский ответ «Бульвару Сансет» Билли Уайлдера, одному из его любимых фильмов, другой хрестоматийной истории об изнанке Голливуда.

У «Малхолланд-драйв» есть старший брат — «Шоссе в никуда» (1997), чуть менее впечатляющий, но похожий по структуре фильм. В нем саксофонист Фред получает загадочное сообщение: «Дик Лоран мертв». Кто такой Дик Лоран, он понятия не имеет. Затем Фреду и его девушке Рене присылают пугающие видеозаписи:

Если в «Синем бархате» зазеркалье Ламбертауна только напоминало

В кино Линча появляются персонажи, которые могут без проблем проникать из одного мира в другой: в «Малхолланд-драйв» такими были ковбой и страшный бездомный, живущий за закусочной, в «Шоссе в никуда» — Таинственный человек, самый пугающий злодей в линчевской галерее. Они зловещи в том смысле, в каком это слово определил все тот же Фрейд: достаточно осязаемы и похожи на людей, чтобы казаться знакомыми, но все же не совсем люди. Вокруг них сбоит электричество, они способны искривлять реальность и находиться в нескольких местах одновременно. Духи? Демоны? Проекции самых темных потаенных желаний героев? Все сразу — и ничего из этого.

Не только отдельные персонажи, но и целиком фильмы Линча попадают в зону фрейдистского «жуткого». По сюжетам и образам они похожи на кино, которое мы уже видели, но

После «Шоссе в никуда» можно вернуться назад — слегка контринтуитивно, но вполне в духе режиссера: он тоже любит нелинейные нарративы. «Голова-ластик» рассказывает о мужчине по имени Генри, которого ошарашивают неожиданной новостью. Его девушка Мэри родила не то сына, не то дочь, недоношенного ребенка-головастика, который целыми днями плачет, а в

«Голова-ластик» выступает связующим звеном между Линчем-художником и Линчем-режиссером: изначально живописец, он стал снимать кино потому, что однажды захотел, чтобы в его картине можно было «услышать ветер». В ранних короткометражках режиссера тривиальные истории оформлены в неординарные фантастические концепты: например, в «Бабушке» (1970) страдающий от родительского абьюза ребенок выращивает себе бабушку из почвы.

В «Голове-ластике» идея тоже проста: потерянный главный герой пытается укрыться от свалившейся на него ответственности. Сюжет становится еще более прозрачным, если знать, что на момент съемок у Линча только-только родилась дочь и он, без денег и карьерных перспектив, на пять лет пропал в фильме — именно столько времени понадобилось, чтобы закончить его производство.

Страх режиссера перед родительством и опыт жизни в неблагополучном районе промышленной Филадельфии вылились в экспрессионистский психологический хоррор. Главный герой заперт в клаустрофобных темных пространствах, его город похож на постапокалиптическую индустриальную пустошь, и даже в светлые фантазии о девушке из батареи прорываются скользкие черви-сперматозоиды. При этом в «Голове-ластике» Линч впервые демонстрирует и оригинальное чувство юмора: сцена встречи Генри с родителями Мэри, в которой мужчине приходится сидеть на комично неудобном диване и разрезать неестественно маленькую курицу, в других руках могла бы быть классикой ситуационной комедии. Но тут даже смех — неуютный, сквозь тревогу, с ощущением, что в любой момент весь мир может обернуться против героя. Достаточно только, чтобы Таинственный человек на неведомой планете повернул нужный рычажок.

Затем можно перейти к своеобразной дилогии роуд-муви, «Дикие сердцем» и «Простая история». Эти два фильма, опоясывающие линчевские 1990-е, объединяет тема дороги — а вот все остальное в них радикально различается.

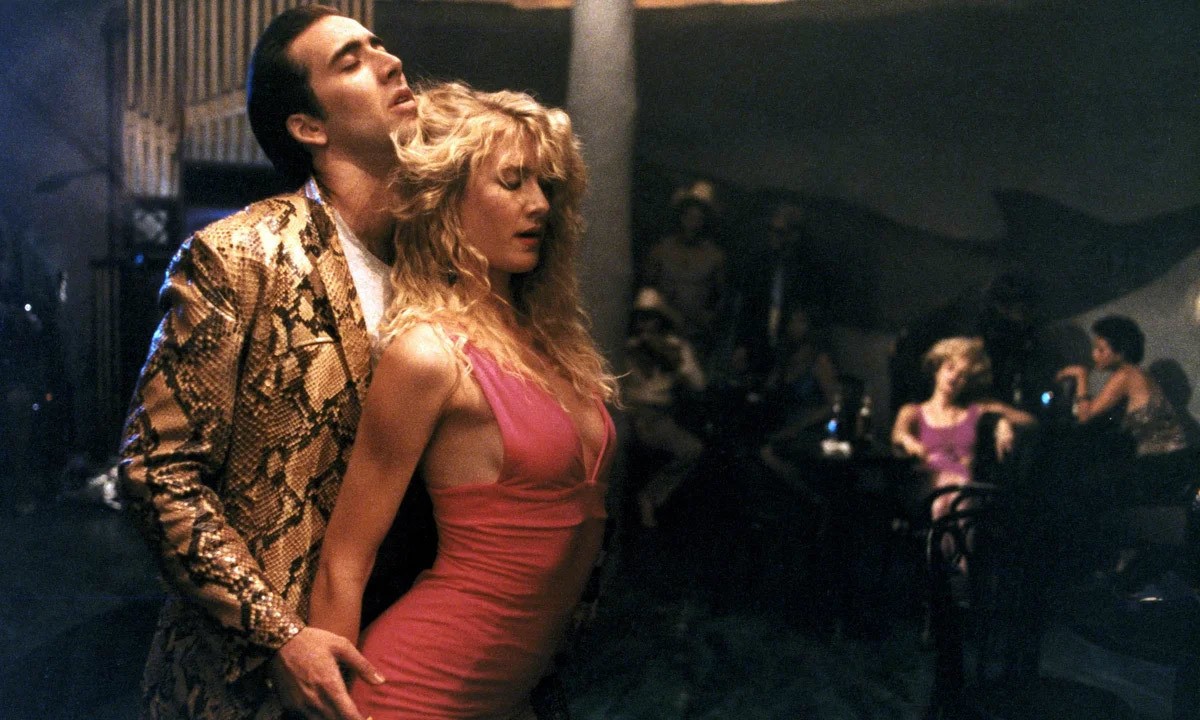

«Дикие сердцем» (1990), принесшие Линчу «Золотую пальмовую ветвь» Канн, — рок-н-ролльный гимн юности, дерзкая история о двух влюбленных бунтарях, Луле и Сейлоре, которые решают вместе сбежать в Калифорнию. Сейлор только что вышел из тюрьмы, куда попал за убийство напавшего на него мужчины. Лула давно хочет избавиться от опеки матери-тирана. Та, к слову, связана с гангстером Сантосом, поэтому по следам влюбленных отправляется целая команда эксцентричных киллеров.

«Дикие сердцем» вольно пересказывают одноименный роман Барри Гиффорда — тот был не против такой интерпретации и позже написал вместе с Линчем «Шоссе в никуда». Здесь нет сюрреалистичных ретардаций, сюжет ведет героев по прямой дороге, пускай та периодически и заводит их к разным чудакам и психопатам. Линчевский мир прорывается в фильм всполохами ребяческой фантазии: признаваясь в любви, Сейлор посреди хард-рок-концерта вдруг начинает исполнять Элвиса Пресли — и музыканты, поддавшись чуду, подхватывают мелодию; Лулу, одержимая «Волшебником из страны Оз», видит свою мать в образе Злой ведьмы Запада, а после сексуальных домогательств стучит красными башмачками, напрасно надеясь улететь домой в Канзас.

В мире Линча бунт героев направлен вовнутрь. Они больше всего на свете хотят, чтобы жестокий мир вокруг оставил их в покое, прячутся от него в откровенных секс-сценах, смотрят на жизнь через призму наивных фантазий, ведь только так ей можно придать хоть

«Простая история» (1999) — трогательное кино о старости. В нем упрямый пожилой мужчина Элвин Стрейт узнает, что его брата Лайла, с которым они из-за глупой обиды не общались десять лет, хватил инсульт. Ехать до него далеко, к тому же герою нельзя водить машину из-за плохого зрения. Но Элвин понимает, что должен увидеть брата. И он обязан доехать сам, без

Сам Дэвид Линч в шутку — а может, и не в шутку — называл «Простую историю» своим самым экспериментальным фильмом. И вспоминал, что его знакомый на премьере подслушал разговор: неизвестный удивлялся, как так получилось, что в мире есть «аж два режиссера с именем Дэвид Линч». Действительно, на первый взгляд «Простая история» сильно выбивается из авторской фильмографии: прямолинейная приятная мелодрама, снятая для Disney, предпочитает общаться со зрителем задушевными монологами, а не яркими абстракциями. Сложно поверить, что этот же человек тремя годами ранее ломал зрителям мозг своим «Шоссе в никуда».

Но в сердце «Простой истории» — очень линчевская проблема отношений человека и времени. Его герои часто путаются в таймлайнах, мешают будущее с прошлым, настоящее — с неслучившимся. Поэтому в его фильмах часто перепутаны хронотопы: в «Синем бархате» и «Шоссе в никуда» можно увидеть прически из 1950-х, костюмы из 1970-х и музыку 1980-х, совершенно невозможно понять, в какой из этих эпох происходит действие.

Элвину Стрейту, на старческом лице которого рытвинами отпечатался весь турбулентный XX век, удается хотя бы ненадолго подчинить время себе. Упрямый мужчина растягивает путешествие, которого могло занять пару дней, на недели. Он замедляет время, часами вглядывается в бездонное звездное небо, впитывает в себя чужие истории: сбежавшей беременной девушки, травмированного, как и он сам, ветерана войны, женщины, которая каждую неделю на одной и той же дороге

Но самое потрясающее в «Простой истории» то, что при всей многословности фильм знает, когда нужно промолчать. Мы не поймем причин ссоры с братом, потому что они мелочны и не важны. Не узнаем, что с героями будет дальше, хотя картина основана на реальных событиях и судьба прототипов известна. Мы даже не услышим тот самый диалог с Лайлом, ради которого был проделан весь путь. Братья просто сядут на крыльцо и, как мечтал Элвин, поднимут глаза к звездам. В разгар дня, когда никаких звезд и не видно.

Закончим на «Твин Пиксе» — самой масштабной и всеобъемлющей работе Дэвида Линча. В трех сезонах и фильме-приквеле выражены все ипостаси многогранного режиссера. Оригинальный сериал 1990–1991 годов — идейное продолжение «Синего бархата»: наполовину детектив, наполовину мыльная опера о жизни идеального американского городка, вокруг и внутри которого постоянно рыщет абсолютное зло. Здесь можно увидеть самый впечатляющий каталог образов в фильмографии Линча: одержимый кофе сыщик, жуткий убийца Боб, женщина с поленом, великаны, ламы, совы, которые не то, чем кажутся. Наконец, потусторонний Черный Вигвам с красными шторами, где все разговаривают задом наперед. Вы видели «Твин Пикс», даже если вы не видели «Твин Пикс».

Приквелу «Огонь, иди со мной» (1992), к сожалению, не хватает связности: по контракту Линчу пришлось уместить историю в 135 минут хронометража — за бортом осталось аж полтора часа материала (в 2014-м его собрали в отдельный фильм «Твин Пикс: Вырезанные сцены»). Но он важен тем, что, во-первых, готовит почву для третьего сезона — многие ключевые для этого мира понятия вроде «гармонбозии» появляются именно тут. Во-вторых, выступает предтечей тревожных линчевских триллеров об одержимых злом людях, эдаким прародителем «Шоссе в никуда» и «Малхолланд-драйв». Последние дни жизни Лоры Палмер лишены привычного «Твин Пиксу» уютного мелодраматизма. Это страшная история о домашнем насилии и невозможности поделиться глубокой душевной болью.

Третий сезон «Твин Пикса» (2017) — идеальное завершение фильмографии. Неприступный для неподготовленного зрителя, но

Семь классических кадров

Генри, мужчина с прической Сергея Эйзенштейна, наблюдает, как его монструозный ребенок-головастик вырастает в размерах, а затем разрывается на части. Учитывая яркую образность фильма, неудивительно, что сначала он снискал популярность на ночных показах вместе с треш-картинами Джона Уотерса.

Первый кадр «Синего бархата» по совместительству первый цветной кадр в карьере Линча. Красные-красные розы на фоне аккуратного забора — яркий символ идеально устроенной жизни тихого городка. В то же время намек на поджидающую за углом опасность.

11:30 утра, 24 февраля, Дейл Купер въезжает в город Твин Пикс. Так мы знакомимся с самым обаятельным линчевским героем — мудрым детективом, принимающим абсурдность мира с распростертыми объятиями.

Черный Вигвам — самое известное сновидческое пространство Дэвида Линча. Дейлу Куперу снится (снится ли?), как его постаревшая версия попадает в сюрреалистичное пространство, где встречает двойника (двойника ли?) Лоры Палмер.

Таинственный человек снимает главного героя на видеокамеру, а камеры, как мы помним, он ненавидит. Потусторонние персонажи в фильмах Линча обычно лишены имен, вместо них — абстрактные характеристики: Таинственный человек, Человек из другого места, Однорукий человек или просто Ковбой.

Бетти и Рита завороженно следят за выступлением в клубе Silencio. После этой ночи их ждет неожиданный поворот, а нам останется гадать, что из увиденного реально.

В конце фильма героиня Лоры Дерн стреляет в преследовавшего ее Фантома — и тот вдруг преображается, его лицо трансформируется в искаженную гримасу протагонистки. И без того жуткий образ дополняет съемка на раннюю цифровую видеокамеру, создающая неуютное ощущение у зрителя.

С каких фильмов не стоит начинать

С «Дюны» (1984) — единственного блокбастера в карьере Линча, к тому же, по мнению самого режиссера, неудачного. Молодой режиссер не ожидал, что продюсер Дино Де Лаурентис заберет у него творческий контроль и право на финальный монтаж, а проблемное производство не даст осуществить все задуманное. В «Дюне» есть яркие образы и удачные находки, но это чересчур торопливое кино, которое кое-как умещает эпический роман Герберта в один сумбурный фильм.

Не работает как точка входа и «Человек-слон» (1980) — трогательная мелодрама о Джозефе Меррике, мужчине с деформированным нейрофиброматозом лицом, действительно жившем в викторианской Англии. Любопытный доктор Ривз спасает его из карнавального «фрик-шоу», но жизнь в светском обществе оказывается не сильно лучше: к Джозефу все еще относятся как к забавной диковинке. Хорошее кино, но стиль Линча в нем пока не вполне оформлен, хоть и проявляется в его любви к историям изгоев и в том, с какой любовью он реконструирует дымящую фабриками Англию XIX века.

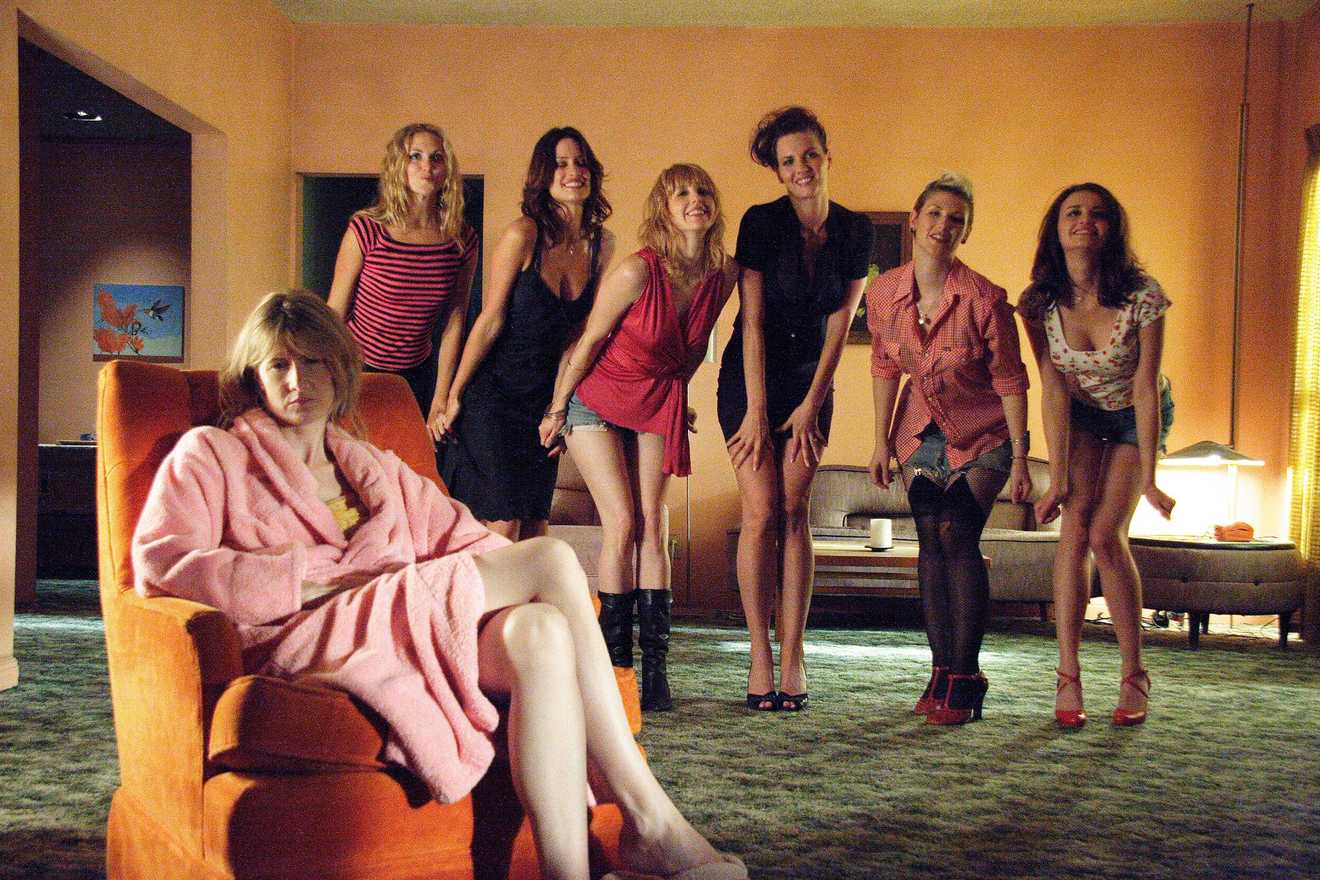

«Внутренняя империя» (2006) могла бы быть magnum opus Линча, если б не существовало третьего сезона «Твин Пикса». Это сложноустроенное кино об актрисе, которая играет в «проклятом» фильме — и постепенно погружается в кромешный ад с польскими секс-работницами, цыганскими сказками и несмешным ситкомом про семью кроликов. Картина собрана по принципу лоскутного шитья: режиссер с небольшой командой и цифровой видеокамерой наперевес снимал разрозненные куски, которые потом собрал в

С кем работал Линч

Дэвид Линч любил работать с одной и той же командой. Возможно, самый известный его коллаборант — композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку ко всем фильмам режиссера начиная с «Синего бархата». Вместе с Линчем он лавировал между жанрами и стилями — от дерзкого джаза в «Шоссе в никуда» и меланхоличного эмбиента «Твин Пикса» до нежного кантри «Простой истории». Они понимали друг друга с полуслова: работая над саундтреком, Линч просто описывал Бадаламенти определенную сцену — а тот с ходу наигрывал мелодию. Так, например, родилась знаменитая тема Лоры Палмер.

Начиная с сериала «Твин Пикс» постоянным монтажером Линча была Мэри Суини, впоследствии его жена. Режиссер также преимущественно работал всего с двумя операторами: Фредерик Элмс снимал для него с «Головы-ластика» и до «Диких сердцем», а вот с «Шоссе в никуда» эстафету перехватил Питер Деминг, первой работой в кино которого было продолжение «Зловещих мертвецов». Вместе с Демингом в кино Линча пришел

Звукоинженер Алан Сплет помогал Линчу еще со времен ранних короткометражек и до самой своей смерти в 1994 году. При этом режиссер сам всегда руководил работой над саунд-дизайном своих фильмов, а звуковое оформление для него чуть ли не важнее визуального. Преследующий героя «Головы-ластика» промышленный гул, не замолкающий даже в закрытых помещениях, или диалоги из «Шоссе в никуда», во время которых окружение внезапно замолкает, а персонажи разговаривают будто из-под воды, — все эти детали дополняют неустроенный линчевский мир, не подчиняющийся даже физическим законам природы.

Любимый актер Линча — Кайл МакЛоклен, с которым они познакомились во время производства провальной «Дюны». Режиссер видел главного героя Пола Атрейдеса в первую очередь как парня, «который спал, а затем проснулся». И МакЛоклен с его величественным подбородком и вечным огоньком в глазах оказался идеальным кандидатом. Сам Линч говорил: «Кайл играет невинных людей, которым интересны тайны жизни. Он человек, которому ты доверяешь достаточно, чтобы пойти с ним в странный мир» Kyle MacLachlan // GQ. Август 1992 года..

Позже МакЛоклен сыграет и других «проснувшихся» персонажей: Джеффри из «Синего бархата» и, конечно, Дейла Купера из «Твин Пикса». Сам актер писал, что Линч не только изобрел его героев, но и его самого.

Была у Линча и очевидная фаворитка среди актрис — Лора Дерн. Он впервые увидел ее в фильме «Маска» 1985 года и взял на роль добродушной Сэнди в «Синем бархате». Долгое время у зрителей Дерн ассоциировалась исключительно с такими ролями светлых «девушек по соседству», и сам же Линч это исправил. В «Диких сердцем» она вышла за пределы привычного амплуа и зажигательно сыграла сексуально озабоченную дерзкую девушку. А во «Внутренней империи» исполнила, возможно, свою главную роль — актрисы, теряющейся в чертогах разумах и бесконечных вариациях собственной жизни.

В разгар наградного сезона 2006–2007 годов Дэвид Линч устроил акцию в поддержку Лоры Дерн: сел в центре Голливудского бульвара с живой коровой и большим плакатом, где предлагал Американской киноакадемии номинировать актрису на «Оскар» за работу во «Внутренней империи». Номинации, правда, так и не случилось.

Особое место в кино Линча занимает и актер Джек Нэнс, сыгравший главную роль в «Голове-ластике», наш первый проводник в сюрреалистичный мир режиссера. Вплоть до своей смерти в 1996 году он играл во всех линчевских фильмах — а в «Твин Пиксе» именно он удостоился чести найти тело Лоры Палмер. Сам Линч называл его одним из ближайших друзей и говорил, что Нэнс — «невоспетый герой актеров».

Цитаты о Линче

«Квентину Тарантино интересно посмотреть, как

кому-то отрезают ухо; Дэвиду Линчу интересно само ухо» D. F. Wallace. A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again. Boston, 1997..

«Все, кто работал с ним, рассказывают об атмосфере, которую он создает на площадке. Радость созидания. Он поощряет актеров искать свой путь к этой человечности. Он не говорит: „Сделай это вот так“. Это очень необычно» P. Mejía. Kyle MacLachlan on Losing David Lynch, Their 40-Year Creative Partnership, and the Work They Never Got to Do // . 21 января 2025 года..

«При всей отталкивающей натуралистичности „Головы-ластика“, фильм заряжает своей озадачивающе блуждающей тональностью и тем, как Линч видит и слышит мир. [Во время просмотра фильма] я впервые осознал звук как нечто выразительное, а не иллюстративное, а кино — как нечто импрессионистическое, а не репрезентативное. Фильм скорее создавал среду, чем рассказывал историю. Я тешил себя мыслью, что мог бы жить в этом мире, хотя единственной моей уступкой ему стала покупка постера фильма в магазине But Is It Art? в Рединге» «David Lynch Altered Our Brains»: Fellow Directors, Friends and Fans Remember a Titan of Cinema // The Guardian. 17 января 2015 года..

«Фильмы Линча открывали врата. Врата к фантазии. К бесконечному ментальному пространству, куда каждый мог проецировать свой внутренний мир.

Мы могли блуждать в его фильмах. Возвращаться к ним. Снова и снова. В них было полно секретов. Необъяснимого. Они были полны необязательно. Это было очень важно.

Это требует огромной силы: осознанное создание миров без границ. Проделывание путей, по которым наше сознание может идти своим путем. Ковры. Задние дворики. Тяжелые комнаты. Дороги. Целый невидимый мир просачивался сквозь эти пространства» Там же. .

«Фильмы Дэвида — больше ощущение, чем история. Это не психологические или антропологические исследования героев. Это сюрреалистические впечатления» С. Rodley. Lynch on Lynch. London, 1997..

«Дэвид Линч может оказаться первым популистом-сюрреалистом. Фрэнком Капрой от мира логики сна» P. Kael. Out There and in Here // The New Yorker. 22 сентября 1986 года..