История, Литература, Антропология

Константин Азадовский: «Именно история делает нашу работу актуальной»

Хихиканье на траурной линейке в школе в день смерти Сталина, семинары по художественному переводу в ленинградском Доме писателя, отчисление из аспирантуры, папка с буквами «п» и «д» и тяга к архивам. В новом выпуске цикла «Ученый совет» — филолог и переводчик Константин Азадовский

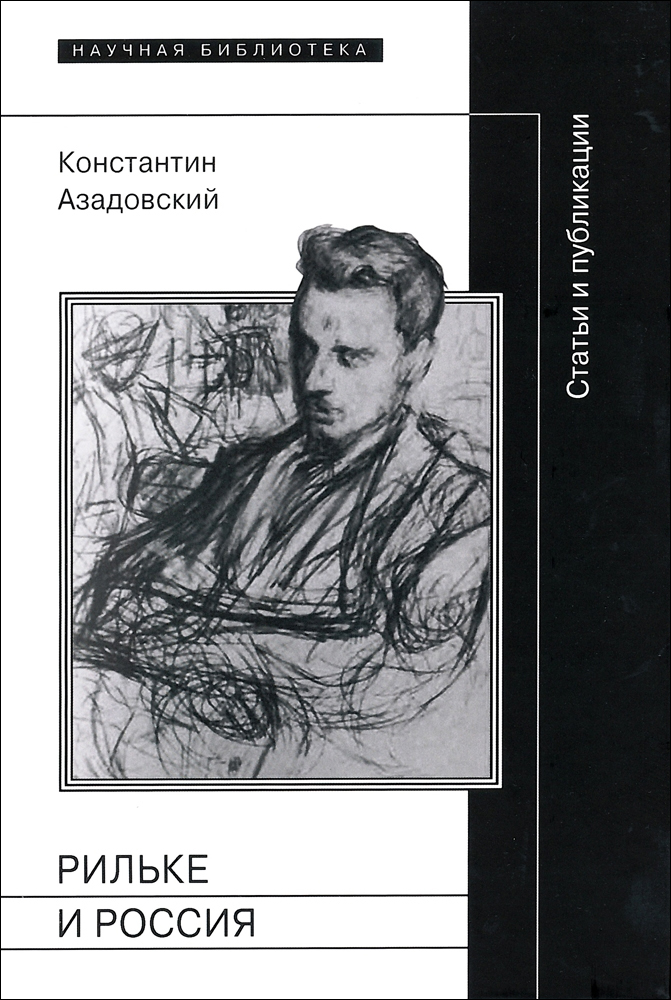

Филолог, историк литературы, переводчик. В 1971 году защитил диссертацию по творчеству Франца Грильпарцера. Член Международного общества Райнера Марии Рильке и Международного ПЕН-клуба. Член-корреспондент Германской академии языка и литературы (Дармштадт). Автор научных работ и публикаций по германистике, поэзии Серебряного века, русско-европейским литературным связям. Член редколлегий журналов «Звезда», «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы» и «Литературный факт». Председатель жюри Букеровской премии 1999 года. Автор книг «Бальмонт и Япония» (совместно с Еленой Дьяконовой), «Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке», «Жизнь Николая Клюева», «История одной фальсификации» (в соавторстве с Лидией Азадовской) и многих других. Лауреат премии имени Фридриха Гундольфа Германской академии языка и литературы (1989), премии австрийского Министерства культуры и искусства (1991), поощрительной премии Фонда Александра фон Гумбольдта (1995), Всероссийской премии имени Бальмонта (2011), Международной премии имени Ефима Эткинда (2012), гуманитарной и книгоиздательской премии «Книжный червь» (2020).

Научные интересы: русско-немецкие культурные пересечения, литература Серебряного века (биография и творчество Александра Блока, Константина Бальмонта, Николая Гумилева, Николая Клюева), поэзия Иосифа Бродского.

О первом воспоминании

Самое яркое — это смерть Сталина. Конечно, мне было уже 11 лет, когда он умер, и к этому возрасту у любого нормального ребенка накапливается уже целый ворох воспоминаний. Они есть и у меня, но довольно случайные. А первое яркое — это смерть Сталина, траурная линейка в школе, на которой все плакали — и учителя, и директор, и завуч. А мы, пятиклассники, стояли и не очень понимали, почему они так плачут, прямо навзрыд, это было немножко смешно. Мой товарищ по парте не выдержал и прыснул от смеха: для нас это было действительно непривычно — стоять и смотреть, как завуч и директор обливаются слезами. Юру, моего товарища, тут же вывели, и директор сказал: «Завтра приведешь родителей». А на другой день я был на Дворцовой площади — мы жили тогда совсем рядом — и видел траурный митинг. Толпа стояла и слушала процедуру похорон, ее транслировали по радио. Что там происходило на самом деле, про Ходынку в Москве, я узнал только много лет спустя, а тогда меня поразило и врезалось в память огромное количество людей на Дворцовой площади. Запомнились и родители — посерьезневшие, задумчивые, обменивавшиеся между собой какими-то репликами: со мной они, естественно, ничего не обсуждали, но чувствовалось, что они воспринимают это событие как значительное.

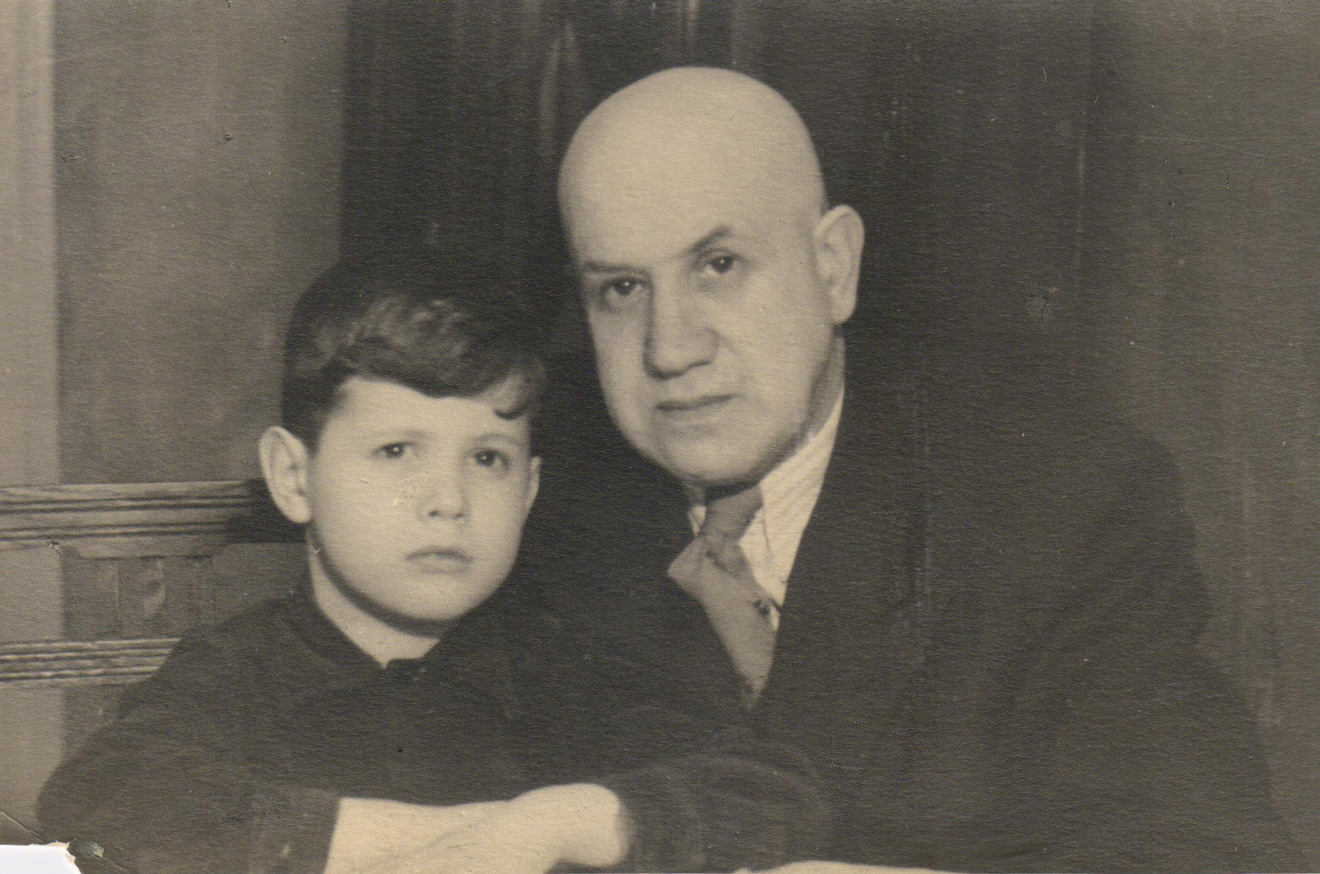

Об отце

Я родился и вырос в интеллигентной семье, довольно известной в ленинградской филологической среде. Отец мой, Марк Азадовский, был этнографом, фольклористом, историком литературы. Он родился в Сибири, в Иркутске, с детства любил Сибирь и много писал о ней. Еще до революции он организовал несколько этнографических поездок в места, где вырос, — на Амур, в Хабаровск и на север Иркутской губернии. В иркутских и хабаровских деревнях он обнаружил сказочников, записал, а впоследствии издал их сказки, песни и плачи. До этого считалось, что в Сибири отсутствует какая-либо эпическая традиция, мол, в России это сохранилось в основном на Севере… Но отцу удалось доказать то же самое и в отношении Восточной Сибири.

В 30-е годы отец переехал в Ленинград, где сотрудничал с несколькими научными учреждениями, в том числе академическими. В 1934 году он создал в Ленинградском университете кафедру фольклора, а начиная с 1939 года заведовал сектором фольклора в Институте русской литературы. Так продолжалось до 1949 года, когда началась печально известная кампания по борьбе с космополитизмом «Борьба с космополитизмом» — массовая политическая кампания, проводившаяся в СССР в 1948–1953 годах, носившая антисемитский характер и направленная против «антипатриотических» прозападных настроений в интеллигентной среде. Кампания сопровождалась массовыми увольнениями и арестами., и Марк Константинович, как и ряд других наших выдающихся филологов, работавших с ним бок о бок на ленинградском филфаке, был отовсюду изгнан, снят со всех должностей, которые занимал, и, что было для него всего болезненнее, отстранен от любимой науки.

Тогда, в конце 40-х, я, конечно, не понимал, что происходит: мне было семь-восемь лет. События того времени стали открываться мне позже — страница за страницей, глава за главой — в рассказах мамы и друзей отца, участников и очевидцев погрома 1949 года. А в эпоху перестройки, когда об этом начали говорить вслух, я вплотную занялся изучением тех событий. Вместе с историком и филологом Борисом Федоровичем Егоровым мы написали об этом большую статью: она появилась в ленинградском журнале «Звезда» в 1989 году и имела немалый для того времени резонанс.

О том, как познакомились родители

В конце 1920-х годов Лидия Владимировна, моя мама, работала в Государственной Публичной (ныне Российской национальной) библиотеке и занималась составлением каталога литературных альманахов, изданных на территории России в годы революции и Гражданской войны. Желая уточнить какие-то сведения по Сибири, она написала письмо Марку Константиновичу, который был знатоком сибирской библиографии. Он ответил ей из Иркутска, и между ними завязалась переписка. А когда Марк Константинович перебрался из Сибири в Ленинград, состоялась их личная встреча. Впрочем, знакомство осложнялось тем, что мама была замужем, а Марк Константинович недавно потерял жену, погибшую в Иркутске от туберкулеза. Отношения их продолжались несколько лет, и только в 1935 году Лидия Владимировна совершила решительный шаг — развелась с мужем (тогда это было совсем несложно) и ушла к Марку Константиновичу.

Это был воистину счастливый брак — союз двух людей, глубоко любящих друг друга. Мама особенно доказала это после смерти отца — он умер в 1954 году. Всю свою дальнейшую жизнь, то есть следующие 30 лет, она посвятила разбору и реализации его научного наследия. В силу непредсказуемых перепадов отечественной истории в 20-е, 30-е и 40-е годы очень многое из того, что сделал отец, осталось неопубликованным, в том числе его главная работа — «История русской фольклористики». Мама сделала невероятное, добившись того, что этот капитальный двухтомный труд, который до сих пор является учебником для студентов гуманитарных вузов, увидел свет.

О семье мамы и немецкой культуре

Маминого отца звали Владимир (Вольдемар) Карлович Брун. Он происходил из семьи обрусевших петербургских немцев, принявших православие и, разумеется, говоривших по-русски. Однако все, что связано с немецким языком и немецкой культурой, поддерживалось и пестовалось в этой семье: мама свободно говорила и читала по-немецки. Подчеркну еще раз, что она была скорее русским интеллигентным человеком, но считала своим долгом, несмотря на то что это были первые послевоенные годы, приобщать меня к немецкому языку. Она читала мне по-немецки, обучала меня латинскому алфавиту, а потом и немецкой готике Имеется в виду немецкий готический шрифт. . Еще до школы я стал читать по-немецки, хотя не могу сказать, что это было органическое усвоение языка. Мама много рассказывала мне о жизни в довоенном немецком Петербурге, который представлял собой (до 1914 года) очень развитую структуру со своими ресторанами, клубами, магазинами… Не буду повторять общеизвестную истину о том, сколь многим обязана немцам русская история — и политика, и экономика, и культура. В послереволюционные годы немецкий уклад Петербурга был почти полностью разрушен и начал возрождаться лишь в конце 80-х — начале 90-х годов, хотя и несколько искусственно.

О блокаде

Мама много и подробно рассказывала мне о ленинградской блокаде. Я родился на седьмой день блокады на Васильевском острове. В ту ночь на город падали бомбы, и я появился на свет в бомбоубежище роддома. По разным причинам отец и мама не смогли сразу эвакуироваться и провели в городе всю зиму 1941–1942 годов. Именно эта, первая зима была, как известно, самой тягостной и мучительной — и по числу погибших, и по тяжести быта и бытия. И всю эту зиму мы трое провели в нашей квартире на углу Невского проспекта и улицы Герцена (ныне Большой Морской). Что это были за месяцы, в двух словах сказать невозможно, но дело даже не в том, каково пришлось нашей семье, а в маминых воспоминаниях о том, что представляла из себя блокада на самом деле.

То обстоятельство, что мама была наполовину немкой, в блокадные месяцы представляло собой дополнительную опасность: все немцы были на подозрении, многих выселяли из города и области. Преследованиям подвергались и финны, и вообще все инородцы. Мама, которая всегда пользовалась своей девичьей фамилией и никогда ее не меняла, в те месяцы была вынуждена скрывать ее; продуктовые карточки, по которым отец получал хлеб и продукты, выписывались на фамилию Азадовская, и даже разрешение, выданное маме на вход в бомбоубежище, было выписано на фамилию отца.

Сейчас блокада стала целой областью науки — все, что связано с ней, вплоть до мелочей, изучается, опубликовано множество ценных материалов и свидетельств. Но никакое исследование блокады как нарратива, то есть текста в духе современной методологии, не передает для меня того живого ощущения блокадного города, которое всегда присутствовало в маминых рассказах. Я помню, как мама читала книгу Гранина «Блокадная книга» (1977–1982) — документальная хроника блокады Ленинграда, составленная Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем, которые собрали и записали 200 рассказов блокадников. Впервые «Блокадная книга» была напечатана (с купюрами) в 12-м номере «Нового мира» за 1977 год. и говорила: «Да, это все правда. И в то же время неправда. Потому что это половина правды, завуалированная правда». Впрочем, тогда, в советское время, Гранин и Адамович не могли позволить себе говорить в полный голос.

О чтении и формировании личности

Завершая рассказ о своих родителях, скажу еще, что я рос и воспитывался в атмосфере ленинградского интеллигентного дома, в сугубо филологической, то есть книжной обстановке. С детства меня окружали разные книги, среди них — издания по русскому фольклору, сказки и сказания народов мира, античные мифы и так далее — все, что было связано с профессиональной деятельностью отца. Книги эти часто бывали прекрасно иллюстрированы. Это и было мое любимое чтение в годы детства. Я знал имена всех античных героев и героев национальных эпосов, которые так культивировались в Советском Союзе в 30‑е годы, — киргизский Манас, калмыцкий Гэсэр, грузинский «Витязь в тигровой шкуре»… Эти герои становились мне близкими и родными. Помню еще целую полку с великолепно оформленными книгами издательства Academia. Библиотека отца довольно многое определила в моих будущих занятиях, равно как и немецкий язык и немецкая культура, к которым я приобщался благодаря маме.

Об испанской школе и пропитке Серебряным веком

К концу школы я твердо знал, что именно меня интересует: литература и прежде всего поэзия. Несмотря на то что после смерти отца мама была вынуждена продать огромную часть его библиотеки, в основном фольклористическую, в доме все равно остались книги, изданные в начале века — того самого, что ныне называется Серебряным. Они стояли у меня в комнате на полке, я их читал и перечитывал, был этим пропитан и знал, что хочу заниматься именно этим. И одновременно — иностранными языками.

В 232-й средней школе города Ленинграда, куда меня отдали родители, мне пришлось начиная со второго класса изучать испанский язык. Благодаря далеко идущим планам нашего политбюро, предвидевшего, вероятно, революционные события в Центральной Америке и на Кубе, решено было открыть в Ленинграде и Москве несколько испанских школ: для будущих революций на латиноамериканском континенте требовались специалисты, сызмальства знающие испанский. И вот уже в младших классах нас стали довольно энергично пичкать испанским языком.

Вскоре после смерти Сталина, то есть году в 1955-м, все это прекратилось; и когда я кончал школу, испанского языка уже не было. Но то, что закладывается в человека на языковом уровне в такие ранние годы, все равно остается: правда, испанский не стал у меня активным языком, но позднее я все же немало переводил с испанского — и стихи, и прозу.

О поступлении в Ленинградский университет

Оканчивая школу, я думал о том, не сделать ли мне язык, то есть лингвистику, своей будущей профессией. С этим я пришел в приемную комиссию, еще сомневаясь, какому языку отдать предпочтение: немецкому или испанскому. Выяснилось однако, что в том году — а я поступал в 1958-м — в Ленинградский университет подали документы некоторые репатрианты из Южной Америки, вернувшиеся в Советский Союз на волне ХХ съезда и оттепели. То есть, конечно, не сами репатрианты, но их дети, родившиеся и выросшие в Аргентине или Мексике; испанский был для них родным языком. Мест на испанском отделении было совсем немного, конкурировать с репатриантами в смысле знания языка не приходилось, и поэтому я поступил на немецкое отделение, проучился там пять лет и стал германистом.

Языком как таковым я занимался, может быть, меньше, чем следовало, но прошел все общие филологические дисциплины, связанные с германистикой: историю языка, теоретическую грамматику, теоретическую фонетику — их преподавание в Ленинградском университете находилось на довольно высоком уровне. Хотя должен сказать, что уже где-то на втором или третьем курсе я стал терять интерес к науке в академическом смысле слова; карьера ученого-филолога не казалась мне заманчивой. Зато все больше и больше меня стала привлекать художественная сторона литературы: я пробовал сам писать, переводил стихи, изучал стихосложение…

О семинарах по художественному переводу

Эти увлечения привели меня в ленинградский Дом писателя имени Маяковского, где тогда работали семинары для начинающих переводчиков, созданные при секции художественного перевода. Ими руководили выдающиеся мастера ныне знаменитой ленинградской школы художественного перевода: Ефим Григорьевич Эткинд, Тамара Исааковна Сильман, Эльга Львовна Линецкая и другие. В их семинарах я работал в течение всех университетских лет и несколько лет спустя, и это были мои подлинные университеты, моя настоящая наука — не только в филологическом смысле, но и в жизненном. И если я и могу кого-то называть своими учителями, то не университетских профессоров, а скорее моих старших товарищей и коллег, с которыми мне тогда посчастливилось познакомиться, общаться и сблизиться. Это прежде всего Ефим Григорьевич Эткинд, Эльга Львовна Линецкая, Владимир Григорьевич Адмони: с ними у меня были тесные дружеские отношения, которые во многом определили, если можно так о себе говорить, развитие моей личности.

О ленинградской школе перевода

Многие из ленинградских переводчиков конца 50-х — начала 60-х годов, например Алексей Шадрин, Иван Лихачев или Татьяна Гнедич, вернулись из лагерей, другие часть жизни провели в ссылке, как, например, Эльга Линецкая, и наши семинары были не просто анализом, обсуждением и интерпретацией текста — это был человеческий обмен, общение двух поколений. Было много разговоров, иногда семинары переходили из Дома писателя на кухню или в комнату кого-то из участников и продолжались далеко за полночь.

Эти ленинградские переводчики были людьми высочайшей европейской культуры; они слышали слово и его оттенки. Они стремились к воспроизведению духа, а не буквы оригинала. К каждому писателю, которого им доводилось переводить, они отыскивали свой ключ. Их методом, если здесь возможно говорить о каком-то методе, была полная смысловая адекватность плюс свободное, творческое отношение к оригинальному тексту. Работа, при которой во главу угла ставится литературно-художественный критерий. Каждый текст, вышедший из-под пера мастеров этой школы, во-первых, абсолютно надежен с точки зрения соответствия оригиналу в смысловом отношении, а во-вторых, безупречен в плане художественном. Это стихи, которые одновременно являются и русскими стихами; это проза, которую одновременно можно демонстрировать студентам на Западе, изучающим русский язык, в качестве примера того, как нужно писать по-русски. Это была воистину школа, но не в том смысле, что она выработала какие-то определенные принципы, — нет, лучше сказать, что она выработала определенный уровень, высочайшее качество. Почти каждый участник того удивительного литературного сообщества — это имя в истории русской переводческой культуры ХХ века.

О старших наставниках

И Адмони, и Эткинд выступали защитниками на процессе Бродского, и вскоре оба столкнулись с известными трудностями. Их стали притеснять и на работе, и в Союзе писателей. Ефим Григорьевич был не только филологом-романистом и теоретиком перевода, но и очень заметной общественной фигурой. Настолько заметной, что в конце концов ему пришлось покинуть страну; в 1974 году он эмигрировал во Францию. Там он сразу же стал профессором одного из парижских университетов и создал целую школу учеников, своих последователей. Потом он вернулся — не в смысле возвращения гражданства, но в смысле постоянных поездок в новую Россию, прежде всего в Ленинград: конференции, симпозиумы, круглые столы с его участием всегда были праздником.

Что касается Эльги Львовны Линецкой, то в первые десятилетия советской власти она подвергалась аресту и высылке и прошла через те же испытания, что и многие наши соотечественники в 20–30-е годы. Ее переводческая работа началась лишь после войны и отличалась высоким профессионализмом, хотя память о себе она оставила прежде всего как руководительница романского переводческого семинара. Мне приходилось читать воспоминания об Эльге Львовне, и я всегда отмечал для себя, какой неподдельной теплотой и любовью проникнуто все, что пишут о ней ее бывшие питомцы.

Владимир Григорьевич Адмони хорошо известен как лингвист и историк литературы, скандинавист. Он возглавлял переводческую секцию в ленинградском Союзе писателей, писал о немецкой и скандинавской литературе конца XIX — начала ХХ века. Ему принадлежит, например, книга о Ибсене, написанная совместно с Тамарой Исааковной Сильман, его женой. Адмони был подлинный интеллигент европейского склада. И совсем не случайность, что когда нависли тучи над Иосифом Бродским и он оказался на скамье подсудимых, Владимир Григорьевич вместе с Эткиндом не задумываясь поднялся на его защиту.

О Франце Грильпарцере и плене идеологических установок

Франц Грильпарцер — имя малоизвестное в России, даже, может быть, и знатокам литературы. Тем не менее это фигура очень крупная; в Австрии он считается крупнейшим национальным поэтом. У нас в России — Пушкин, в Германии — Гёте, в Англии — Шекспир, а в Австрии — Франц Грильпарцер.

Почему я занялся этим автором? По ряду причин. Во-первых, когда я оканчивал университет и нужно было выбирать тему диплома, я понял, что мне интересны компаративистские сюжеты, заключавшие в себе возможность сравнить одно явление культуры с другим. Этот сопоставительный, или историко-сравнительный, анализ меня привлекал более, чем другие методики.

На Грильпарцера меня натолкнул ленинградский испанист, ныне покойный, Захарий Исаакович Плавскин. Желая соединить в своей дипломной работе германистику и испанистику, я обратился к нему за советом, и он сказал: «Есть замечательный сюжет. Вот ты знаешь, кто такой Франц Грильпарцер?» Я знал, потому что тогда вышла книжка его пьес в русском переводе, над ней работали как раз ленинградские переводчики. Плавскин велел мне прочитать все это в оригинале и предложил написать работу о Грильпарцере и испанском театре Золотого века — Грильпарцер как драматург сформировался под огромным влиянием этого театра. Мне эта идея понравилась — тема была абсолютно новой, никто в России к ней ранее не обращался, и я подумал, что это будет интересно: сопоставить на примере Грильпарцера две культуры — испанскую и немецкую.

Ну а кроме того, я боялся современных тем. Каждый, кто занимался тогда немецкой (да и любой другой) литературой, невольно оказывался в плену идеологических установок: чем ближе к нашим дням, тем более необходимой становилась эта идеология. А испанский театр — это XVII век, Франц Грильпарцер — XIX век: тут, слава богу, никакой идеологической составляющей не просматривалось. Я перечитал всего Грильпарцера, читал Лопе де Вегу, Тирсо де Молину, Кальдерона и других испанцев по-испански и в конце концов написал и защитил дипломную работу.

О конфликте между свободой и необходимостью

Через несколько лет мне представилась возможность поступить в Герценовский институт, на кафедру западноевропейских литератур, где самой яркой величиной был Наум Яковлевич Берковский. Вплотную встал вопрос о теме диссертации. Я подошел к Науму Яковлевичу и сказал, что хотел бы работать под его руководством и что у меня почти готова большая статья о Грильпарцере, о котором я собираюсь писать диссертацию. Берковский без особого восторга воспринял мои слова: ему были ближе темы, в которых чувствовалось живое начало, то есть некоторая актуальность. Грильпарцер же, как ему казалось, был от этого далек.

Через несколько лет я написал диссертацию, сделав ее исходным положением проблему трагического конфликта; я пытался показать, что этот конфликт основывается у Грильпарцера на столкновении двух начал — свободы личности и государственной необходимости. И когда я, трепеща, пришел к Науму Яковлевичу за отзывом, он сказал мне: «Вы же всё построили на столкновении свободы и необходимости! Бедный советский мальчик!» Конечно, этого было для него недостаточно. Науму Яковлевичу всегда было важно проследить авторские ходы и приемы, обозначить и обсудить эстетическую сторону драматургии того или иного писателя. Ничего такого в моей работе не было.

Впрочем, свою кандидатскую диссертацию я смог защитить только через два с лишним года.

О деле Ефима Славинского

В 1969 году мой очень близкий приятель Ефим Славинский был обвинен в хранении и употреблении наркотиков и осужден на несколько лет. Дело было насквозь политическим. Всех, кто был как-то связан со Славинским и дружил с ним, привлекли в качестве свидетелей. У всех нас были обыски, всех допрашивали, а затем последовали неприятности, и в моем случае, может быть, даже бóльшие, чем у других.

В Герценовский институт поступило письмо из КГБ, и меня вызвали в ректорат на собрание актива. Я это воспринимал довольно спокойно, поскольку был пропитан рассказами о том, как в 1949 году в Ленинградском университете прорабатывали отца и его товарищей — Жирмунского Виктор Максимович Жирмунский (1891–1971) — лингвист и литературовед, академик АН СССР (1966), почетный член Баварской, Британской, Саксонской и других академий, почетный доктор многих университетов, в том числе Оксфордского. Специалист по немецкой и общей диалектологии, истории германских языков, теории грамматики, тюркологии, истории немецкой и английской литературы, сравнительному литературоведению, теории эпоса, стиховедению., Эйхенбаума Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959) — один из лидеров ОПОЯЗа, филолог, специалист по творчеству Михаила Лермонтова и Льва Толстого., Гуковского Григорий Александрович Гуковский (1902–1950) — литературовед, профессор Ленинградского университета, специалист по русской литературе XVIII века.. Я читал материалы этих проработок — они хранились у нас дома в папке, на которой были начертаны две буквы — «п» и «д»; мама пояснила, что это не Пушкинский Дом, а «Позорные документы». Времена тогда были, как говорится, вегетарианские, и я был уверен, что меня не посадят, скорей всего, просто выгонят из аспирантуры. Ну, значит, буду как-то устраиваться — что еще можно в этой ситуации поделать! А то, что говорилось в отношении меня в кабинете ректора Боборыкина, я воспринимал с усмешкой. Да и видно было, что коллеги, которые клеймят меня разными словами и с чужих слов обвиняют в том, что мы («группа Славинского») общались с иностранцами, читали западную литературу, собирались неизвестно как и неизвестно зачем, сами хорошо понимают всю условность этих общих фраз. Все слова были заранее известны, а правила спектаклей такого рода давно и хорошо отработаны.

Тем не менее это было настоящее проработочное заседание в лучших советских традициях. Наум Яковлевич защищал меня. Он открыто сказал, что не видит ни малейшей вины с моей стороны, что мои «преступные деяния» не доказаны, что у меня написана хорошая диссертация и что меня не следует исключать. Но ректор института, как и все чиновники в нашей стране, занимающие ответственный пост, был несвободен в своих решениях; получив бумагу из известного учреждения, он уже не мог оставить меня в институте.

Об исключении из аспирантуры, работе на Севере и возвращении в Ленинград

Я был отчислен из аспирантуры, уехал на Север и несколько лет работал в Карельском педагогическом институте, преподавая иностранные языки. Первое время о защите не могло быть и речи. Но тот факт, что мне удалось устроиться официально — тем более я не на овощной базе работал, а преподавал в вузе, — смягчило ситуацию вокруг меня и моей фамилии.

Прошло полтора года, шум вокруг дела Славинского несколько стих: такие дела, поначалу очень шумные, быстро забываются — внимание властей и органов переносится на других людей и другие события. Так было и с делом Славинского — он освободился досрочно и уехал на Запад, где и прожил всю последующую жизнь.

В общем, ситуация изменилась, и ректор Герценовского института, из которого меня полтора года назад вычистили, разрешил мне защититься. Жизнь не стояла на месте: явственно намечалась новая оттепель, получившая затем название разрядки, наступала эпоха массовых выездов, и все громче обсуждался новый для советских людей вопрос — о правах человека. Впереди было Хельсинкское соглашение Хельсинкское соглашение — заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный главами 35 государств в Хельсинки 1 августа 1975 года. В гуманитарной области он означал согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования.. Так что меня не удивляет, что уже весной 1971 года мне удалось вернуться в строй — защитить диссертацию и довольно быстро утвердиться в кандидатском звании.

О втором высшем образовании

Окончив филфак и получив диплом, я понял, что мне недостает знаний. Во-первых, классического образования: я не знал древнегреческого и плохо знал латынь. С началом нового учебного года я подошел к профессору Аристиду Ивановичу Доватуру, заведовавшему кафедрой классической филологии, и спросил разрешения посещать его занятия на первом курсе. Аристид Иванович, в прошлом сидевший человек, был известен тем, что совершенно гениально преподавал труднейший древнегреческий язык. Я стал ходить на его занятия и года полтора посещал их. Видимо, не без успеха: какие-то основы древнегреческого до сих пор не выветрились из моей головы.

Во-вторых, мне казалось необходимым хорошо знать и понимать искусство. Живопись, вообще говоря, довольно трудная вещь. Восприятие живописи, как и литературы, требует определенной подготовки. Невозможно, например, однажды взять в руки роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» и сразу понять, что это гениальное произведение. Так не бывает: человеку, не приобщенному к литературе, чтение этого романа покажется скучным и ненужным занятием. То же самое с живописью — чтобы разбираться в ней, нужно иметь определенный опыт общения с изобразительным искусством, художниками, знакомиться с литературой о художниках. И хотя я с детства был окружен первоклассными произведениями живописи (у отца была весьма изысканная коллекция мастеров начала ХХ века), мне казалось, что я должен углубить это знание.

Перевод Константина Азадовского.

Как человека, уже окончившего филфак, меня сразу приняли на второй курс искусствоведческого отделения исторического факультета ЛГУ, и в течение пяти лет я с увлечением там занимался. Я закончил искусствоведение в 1969 году — как раз в те дни, когда разворачивалось дело Славинского. Диплом был посвящен пейзажной живописи немецкого романтизма, и хотя в дальнейшем мне это не слишком пригодилось, сегодня, оглядываясь назад, я не жалею, что отдал много времени и сил искусствоведческим штудиям. На протяжении многих лет я не переставал интересоваться живописью, ходил на выставки (в том числе и квартирные — в 1970-х годах), дружил с признанными и непризнанными художниками. Тем не менее в моей научной судьбе это скорее эпизод, а основная, магистральная линия — это, конечно, филология, компаративистика и художественный перевод.

О поисках себя

Мне не удавалось себя найти в течение долгого времени. Я уже рассказал о том, как метался между чисто академическим обучением в Ленинградском университете и свободным творчеством в гостиных Союза писателей — между изучением литературы и самой литературой. Не знаю, могу ли я говорить об этом в завершенном времени, ибо этот поиск продолжается до сих пор. В этом, может быть, заключается особенность и даже драматизм моей научной биографии. Я не могу утверждать, что вот эта тема или методология, или область филологической науки оказалась той самой, в которой я себя нашел и которой хотел бы заниматься до конца жизни, тогда как все остальное вторично. Список моих печатных работ производит впечатление широчайшего разброса. Я не стал профессиональным переводчиком, потому что пытался переводить с разных языков, а правильнее было бы, вероятно, сосредоточиться на одном или хотя бы двух. Я переводил и прозу, и поэзию, и драматургию. Это возможно, но предпочтительнее все-таки работать в каком-то одном жанре. А что касается тематики моих занятий, то она действительно весьма разнообразна, и в этом смысле я до сих пор не нашел себя. Скажу иначе: мне очень многое интересно.

О том, должен ли ученый заниматься только одной темой

Это вопрос, над которым следует задуматься: плодотворно ли для ученого в современном мире так разбрасываться? Отрицательный ответ на этот вопрос в чем-то мне кажется неправомерным, а точного ответа вообще не существует. Хорошо известен тип ученого, который всю жизнь занимается только одной темой — допустим, пушкинист, всю жизнь изучающий «Капитанскую дочку». Но в этом мне видится все же какая-то ущербность, даже если у него вышло две или три монографии. А излишний разброс, когда ученый хватается то за одно, то за другое, хотя и свидетельствует о широте его интересов, представляет собой другую крайность. Такой ученый, как правило, работает неаккуратно, не доводит ничего до конца, и его исследования не содержат открытий. Но все-таки мы знаем имена очень крупных русских филологов, которые занимались разными темами. Один из них — Жирмунский.

О филологии и истории

История литературы неизбежно предполагает экскурсы в смежные науки — во всяком случае, в историю. Моя методология ориентирована на исторический, я бы даже сказал, архивно-исторический подход к тому или другому явлению культуры. Я не представляю себе сегодня ни одной серьезной работы без обращения к архиву, без введения в оборот новых данных, новых источников. Меня всегда тянуло в архивы. Погружение в совершенно новый, ранее никому не известный материал всегда окрыляет, вдохновляет и побуждает к творчеству.

В свое время меня интересовал типологический метод, и я читал работы, в основе которых лежит интертекстуальный анализ, деконструкция и так далее. Но мне кажется, что эта методология понемногу изживает себя. А вот исторический метод, претерпевший кризис во второй половине ХХ и начале XXI века, — это вечный метод. И он мне ближе. Каждый историк литературы поневоле историк. И время само, мне кажется, разделило людей нашей профессии на две категории: теоретиков литературы и историков литературы. К последним я отношу себя и своих коллег, с которыми имел удовольствие время от времени сотрудничать: покойный Николай Алексеевич Богомолов, Роман Давидович Тименчик, Александр Васильевич Лавров — все они, по сути, историки литературы. Скажу больше: именно история, возможность построения некоторых параллелей, экскурсов в недавнее прошлое, предположений, связанных с настоящим и будущим, делает нашу работу актуальной.

О счастливой находке

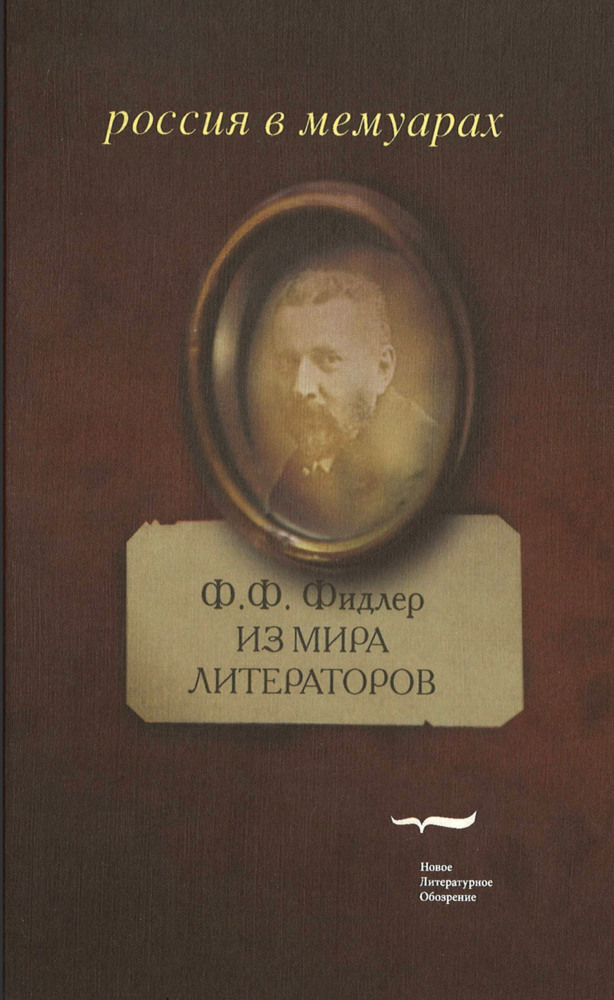

Человека, который работает с архивными материалами, подчас ожидают счастливые находки и даже открытия. Они не всегда являются крупными и что-то принципиально меняющими, но каждая мелочь доставляет радость. Бывает, ищешь какую-то дату — долго, безуспешно, нигде не можешь найти, интернет не помогает… А тут вдруг в каком-то архивном документе ее обнаруживаешь. Из моих собственных счастливых и крупных находок я назвал бы дневники петербургского немца Фридриха Фидлера (Федора Федоровича, как его звали в России), переводчика, литератора, коллекционера. Много лет тому назад, работая в рукописном отделе Пушкинского Дома, я довольно случайно наткнулся на его дневники. Начал читать и сразу же понял, что передо мной ценнейший историко-литературный источник.

О первом в России музее писателей и его создателе

Фидлер — настоящий немец, родившийся в семье часовщика. В юношеском возрасте он проникся страстной любовью к русской литературе и сохранил эту увлеченность до конца своих дней. Хорошо известно, что русская литература всегда занимала особое место в жизни нашей интеллигенции, была неотъемлемой частью русского освободительного движения. Русская жизнь и русское общество всегда были литературоцентричны. Фидлер — типичное порождение этих настроений в русском обществе второй половины ХIХ века. Скромный учитель немецкого языка в петербургских гимназиях, он создал для себя буквально культ всего, что связано с русской литературой. Коллекционировал все, что имеет отношение к литературному миру: рукописи, фотографии, рисунки, портреты, личные вещи — все это представляло для него ценность, все это он приобретал, собирал, копил и пытался разместить в своих трех-четырех комнатах на Николаевской улице.

В итоге уже к началу ХХ века у него сложилась уникальная коллекция. Можно сказать, что это был первый частный литературный музей в России. Писатели охотно дарили Фидлеру то, с чем готовы были расстаться. Кое-кто приносил письма, в том числе письма Льва Толстого и Чехова. Кто-то дарил рукопись уже напечатанной книги, кто-то — свой пиджак. Фидлеровский музей стал привлекать внимание, о нем писали газеты. Фидлер начал задумываться о судьбе музея, ставшего делом его жизни. Поначалу он хотел передать свою коллекцию в Берлин. Но разразилась Первая мировая война. Тогда он завещал музей библиотеке Академии наук, а потом переписал завещание на единственную дочь. В начале 1917 года, за несколько дней до Февральской революции, Фидлер умер. Дочь, видимо растерявшись в бурных событиях того времени, передала основную часть отцовского собрания богатейшему петербургскому коллекционеру и издателю Бурцеву за огромную сумму. Это было время Керенского, и деньги, которые назывались керенками, через пару месяцев превратились в мусор. Кое-что оставалось у дочери, кое-что она потом продавала, и постепенно коллекция совсем распылилась.

Но в Пушкинском Доме сохранились дневники, которые Фидлер вел в течение десятилетий. В сущности, это часть того же музея. Это не обычные дневники, в которых автор описывает, как он провел день и каким событиям был свидетель. Фидлер вел дневник иного рода. Он отмечал в нем только то, что имеет отношение к литературному миру: какие у него были встречи в течение дня или вечером, что сказал тот или другой литератор, как он выглядел, как держал себя и так далее. Если дело происходило на литературной вечеринке, Фидлер неизменно отмечал, сколько рюмок выпил тот или другой писатель и как они на него подействовали. Или, пользуясь ситуацией, начинал анкетировать писателя: расспрашивал о начале его литературной деятельности, о том, какое свое произведение он считает наиболее удачным. Попутно интересовался родственными связями писателя: записывал сведения о его жене (или женах), детях, биографические подробности… Все это нашло отражение в дневнике.

Об издании дневников Фидлера

Я провел над этими дневниками много месяцев, изучая десятки тетрадей, написанных по-немецки, причем не современной латиницей, к которой привыкли все германисты, а по-старому (так называемая готика). Опять-таки — спасибо маме! И я понял, что это совершенно бесценный исторический источник и необходимо его опубликовать, хотя бы частично. Это было еще в 70-е годы. Я начал копировать дневник, но потом — по причинам, от меня не зависящим, — наступил перерыв продолжительностью в пять-шесть лет.

В середине 80-х годов я смог продолжить работу. А когда в начале 90-х я оказался в Германии, то вступил в переговоры с немецкими издателями и вскоре нашел поддержку — не только моральную, но и финансовую. Обширные выдержки из дневников были изданы на немецком языке. Однако меня это не очень удовлетворило, потому что, во-первых, там было напечатано далеко не все, а во-вторых, почти не было комментариев, мало фотографий и так далее. Я перевел весь дневник на русский и стал искать возможность издать его в России. И благодаря Ирине Дмитриевне Прохоровой и с помощью Абрама Ильича Рейтблата, редактора издательства «НЛО», дневник Фидлера был опубликован в 2008 году, но, к сожалению, и на этот раз не полностью.

Сейчас я думаю о том, чтобы переиздать дневник Фидлера в расширенном и улучшенном виде, а главное — полностью. Вероятно, получится не один том, а два. И тогда можно будет поставить точку.

О сквозных сюжетах

Интервью из цикла «Диссидентское движение в рассказах участников».Arzamas

Вскоре после возвращения из колымского лагеря коллега приобщил меня к работе над неопубликованными дневниками Александра Ивановича Тургенева, приятеля Жуковского, Пушкина, князя Вяземского. По мере того как я углублялся в материалы обширного тургеневского архива, мне все время казалось, я должен сделать еще и тот, и другой сюжет, потому что этот архив — просто кладезь сюжетов по русской культуре первой половины XIX века. Эта «тургеневская тема», не отпускавшая меня долгие годы, остается со мной и поныне. Постоянно всплывают какие-то новые факты, хочется их обработать. Это интересно и важно, ведь речь идет о пушкинской эпохе.

Другой пример — из Серебряного века. В свое время я написал для «Словаря писателей» статью о Константине Бальмонте, известном русском поэте конца XIX — начала ХХ века. Готовя эту статью, я пересмотрел множество материалов, а позднее, занимаясь уже другими сюжетами, я постоянно брал на заметку любые упоминания о Бальмонте, штудировал публикации, ему посвященные. Материал накапливался, постоянно давая толчок к новым статьям и публикациям. Появилось и несколько книг, написанных в соавторстве с другими исследователями. Эти занятия Бальмонтом сопровождают меня вплоть до настоящего времени.

О переписке Рильке, Пастернака и Цветаевой

Единственный сюжет, с которым покончено, видимо, навсегда, это так называемая тройственная переписка — Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке. Изучением Рильке и его русофильских исканий я занимался довольно много; в свое время меня привлек к этой теме мой друг и соавтор Леонид Чертков, впоследствии эмигрировавший. Мы с ним вместе написали статью о поездках Рильке в Россию, а когда Леня уехал и обратился к другим сюжетам, я продолжал заниматься этой темой самостоятельно.

Приблизительно в середине 70-х годов я понял, что приближается 50 лет со дня смерти Рильке, то есть 1976 год, и что в этом году должны быть открыты письма к нему Марины Цветаевой, закрытые по ее воле на 50 лет. Без всяких особых надежд я написал письмо в Швейцарскую национальную библиотеку в Берне с просьбой прислать мне копии. Повторяю, я ни на что не рассчитывал и не смел рассчитывать.

И вот однажды — это был счастливый момент моей жизни — в дверь моей квартиры позвонила почтальонша и сказала: «Вам опять заказное из-за границы». Это был конверт из швейцарской библиотеки, в который были вложены ксерокопии писем Марины Цветаевой к Рильке. Работа с этими письмами оказалась многолетней. Выяснилось, что существует еще не опубликованная переписка Цветаевой и Пастернака и что сохранились письма самого Рильке к Цветаевой. Я стал выяснить подробности и на этих путях познакомился с Евгением Борисовичем Пастернаком и с его женой Еленой Владимировной. Началась наша совместная работа, которую я назвал бы даже не соавторством, а содружеством, потому что у нас установились довольно близкие, приятельские отношения.

Так возникла эта книга, которую мы озаглавили «Письма лета 1926 года» и которая долгое время не могла выйти в Советском Союзе. Сначала она появилась по-итальянски, потом по-немецки, потом по-английски, потом по-французски — в общем, на всех европейских языках. И уже довольно скоро тройственная переписка стала весьма заметным событием европейской культуры ХХ века. Не знаю, когда состоялась бы российская публикация, если бы не перестройка. Наша совместная работа (Пастернаков и моя) была полностью опубликована в середине 80-х в журнале «Дружба народов» — при помощи академика Лихачева; за ней последовало отдельное издание.

О неудовлетворенности и желании дополнить работу

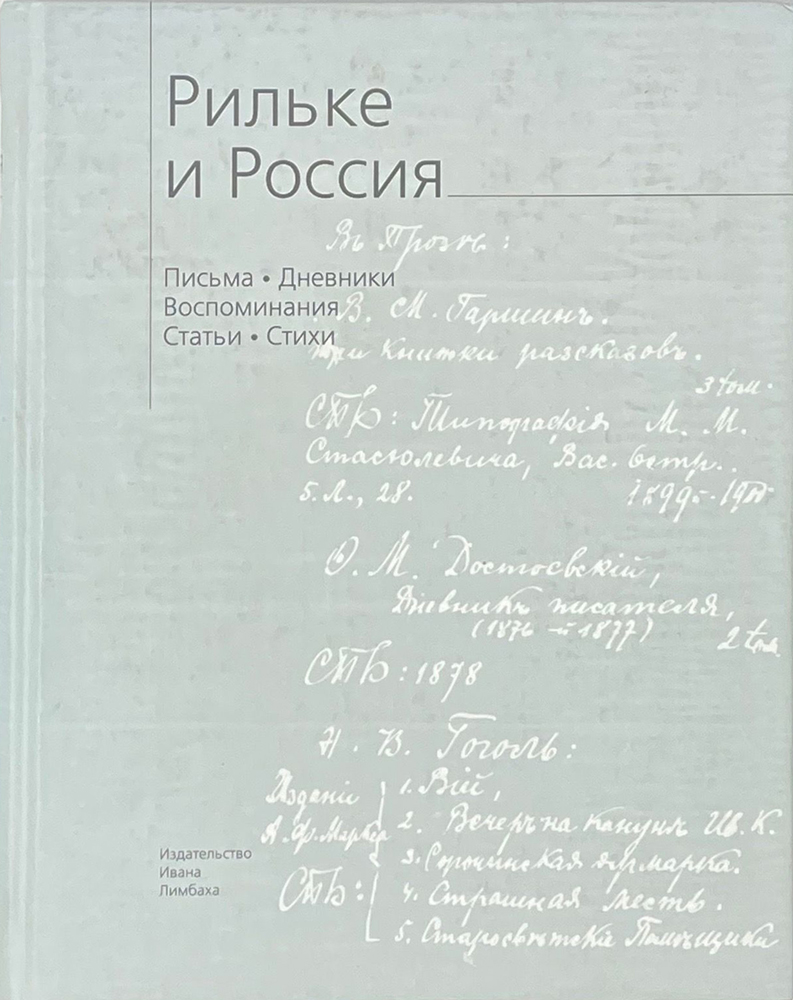

Как и многие исследователи, я испытываю острое чувство неудовлетворенности, когда вижу, что я что-то сделал, опубликовал, а потом появились новые материалы — а я о них не знал или упустил из виду. Возникает желание дополнить свою работу, переделать, переиздать… Мысль о том, сколь несовершенна твоя работа, причиняет прямо-таки страдания. Думаешь о том, что можно сделать, чтобы ее исправить. Научная биография многих исследователей это зачастую путь от одного издания к другому, от первого ко второму и так далее. Например, книгу документов «Рильке и Россия», составленную мною много лет тому назад, я несколько раз перепечатывал — каждый раз под новым углом зрения, с новыми материалами — и был бы рад сделать это еще раз уже на нынешнем витке моих познаний и с учетом новых накопившихся сведений. Что касается тройственной переписки, то переиздать ее невозможно. Уже нет ни Евгения Борисовича, ни Елены Владимировны, а продолжать без них я не рискую и не дерзаю. Но если бы даже была такая возможность, нужно было бы вместо одной книжки издать несколько томов. Потому что за последние десятилетия обнародовано множество историко-литературных материалов, связанных с этой темой, и лирический треугольник Рильке — Пастернак — Цветаева, если им заняться сегодня, должен быть написан по-новому.

О рабочем процессе и совмещении науки с преподаванием

Мои занятия строились по-разному в разные периоды жизни. Что стимулировало меня в студенческие годы? Во-первых, жажда знаний, а во-вторых, спорт: я увлекался волейболом. Позднее возобладало желание накопить как можно больше знаний и попытаться их реализовать: что-то написать, опубликовать.

Немалую часть своей жизни я занимался тем, что преподавал — в основном иностранные языки. Преподавание в вузе приходилось совмещать с научной работой, а это всегда довольно сложно; многие — особенно настоящие ученые — от этого страдают. Необходимость преподавать по многу часов в неделю и чрезмерная нагрузка мешают науке — одно не всегда удается совмещать с другим. Но перед моими глазами всегда были примеры старшего поколения — и моего отца, и Виктора Максимовича Жирмунского, ученых огромного масштаба, которым удавалось совмещать и преподавание, и самые разные области филологического знания. Более того: они воспринимали преподавание как свой гражданский и научный долг.

Шли годы, порядок, ритм моей жизни менялся, но оставалось желание что-то сделать: и то, и другое, и третье… Тот разброс, о котором мы говорили, мне не мешал. Если что-то не получалось, то претензии я предъявлял только к самому себе. Если, например, мне не хватало времени, когда я преподавал, заниматься научным трудом, я говорил себе, что плохо организую свой рабочий день. Это вообще очень важное дело — умение организовать свой день и свою работу, научиться работать эффективно. Нас всегда что-то отвлекает — быт, служба, личные обстоятельства, болезни. Но я постоянно говорил себе: ты должен научиться организовывать свой рабочий процесс, экономно распоряжаться своим временем и своими возможностями.

Мое идеальное рабочее место в настоящее время — дача, где я живу постоянно. Там моя библиотека, мой архив и, что немаловажно для современного исследователя, вся оргтехника — компьютеры, принтеры, сканеры и многое другое, необходимое в эпоху новейших технологий.

Об ошибках

На мой взгляд, вопрос о своих промахах и неудачах должен задавать себе каждый исследователь, каждый, как сейчас говорят, креативно мыслящий человек. Я не могу назвать какую-то одну большую или тем более роковую ошибку, которую я совершил и хотел бы исправить, но в разное время в разных своих работах я допускал частные ошибки: текстологические (неверное прочтение), ошибки в комментировании, вызванные, как правило, незнанием, ошибки при цитировании (недостаток внимания). И поскольку профессионализм с годами нарастает, а с ним и критическое отношение к самому себе, возникает, конечно, естественное желание эти ошибки исправить. А как их исправить? Что написано пером, тем более напечатано, не вырубишь топором. Исправить это можно только одним способом — переиздать то же самое в улучшенном, исправленном и дополненном виде. Этим комплексом страдают многие мои коллеги. Признаюсь, мне тоже часто хочется обновить и републиковать ту или иную из своих старых работ.

О счастливых и несчастливых днях

Да, в жизни было несколько дней, которые я назвал бы счастливыми, и много дней, которые так нельзя назвать. Счастливым был, безусловно, день, когда я поступил в Ленинградский университет. Это было трудно. Тогда принимали либо после армии, либо с трудовым стажем, а у меня не было ни того ни другого. Необходимо было выдержать на отлично все экзамены. И мне это удалось. Я сдал все эти экзамены на пятерки и был принят. Это был мой первый жизненный успех.

Конечно, был счастливый день, когда я освободился с Колымской зоны. Это было зимой, в городе Сусуман Магаданской области, недалеко от границы с Якутией. Стоял чудовищный мороз, ниже 60 градусов. Для человека Европейской России звучит страшновато, но там это переносится гораздо легче. Меня встретила Светлана, моя жена, мы вышли за пределы зоны, поехали в гостиницу; впервые за два года я сделал глоток вина и сразу же опьянел — буквально с 50 грамм. А потом мы отправились на автобусе в Магадан и оттуда самолетом прилетели в Москву, где в Домодедово нас встречали друзья — Александр Парнис и Кама Гинкас.

Счастливый день в моей жизни был и в октябре 1988 года, когда я впервые пересек государственную границу, имея в кармане заграничный паспорт и визу на въезд в Германию, причем Западную. Мне было 47 лет, была уже прожита целая жизнь, даже несколько жизней. До этого я всегда думал, что доберусь до «проклятого Запада» только в том случае, если возникнет необходимость расстаться с отечеством насовсем. И вот я впервые увидел западный мир — сначала ГДР, а потом Западную Германию. Это было сильным переживанием, как, думаю, у всех советских людей, впервые оказавшихся по ту сторону.

Счастливые дни были в августе 1991 года, когда стало ясно, что путчисты не продержались более суток и Горбачев возвращается из Фороса. Казалось, перед страной открываются невиданные возможности и они будут использованы. Наступала пора надежд, во многом обернувшихся иллюзиями. Но все равно в памяти сохранился тот день, 20 августа, когда все мы стояли на Дворцовой площади, проходил митинг и площадь была полна народу. Это был воистину счастливый день.

Сейчас я все чаще думаю, что все мои счастливые дни остались в прошлом столетии и тысячелетии. Не могу припомнить ни одного особо счастливого дня, связанного с нулевыми годами или нынешним временем. Было немало грустных, а вот счастливых не могу припомнить. Притом что внешне эти последние годы оказались для меня относительно спокойными. Я нигде не служу, получаю пенсию и занимаюсь своим научно-литературным делом. Возможно, такая жизнь и есть самая счастливая!