История, Литература, Антропология

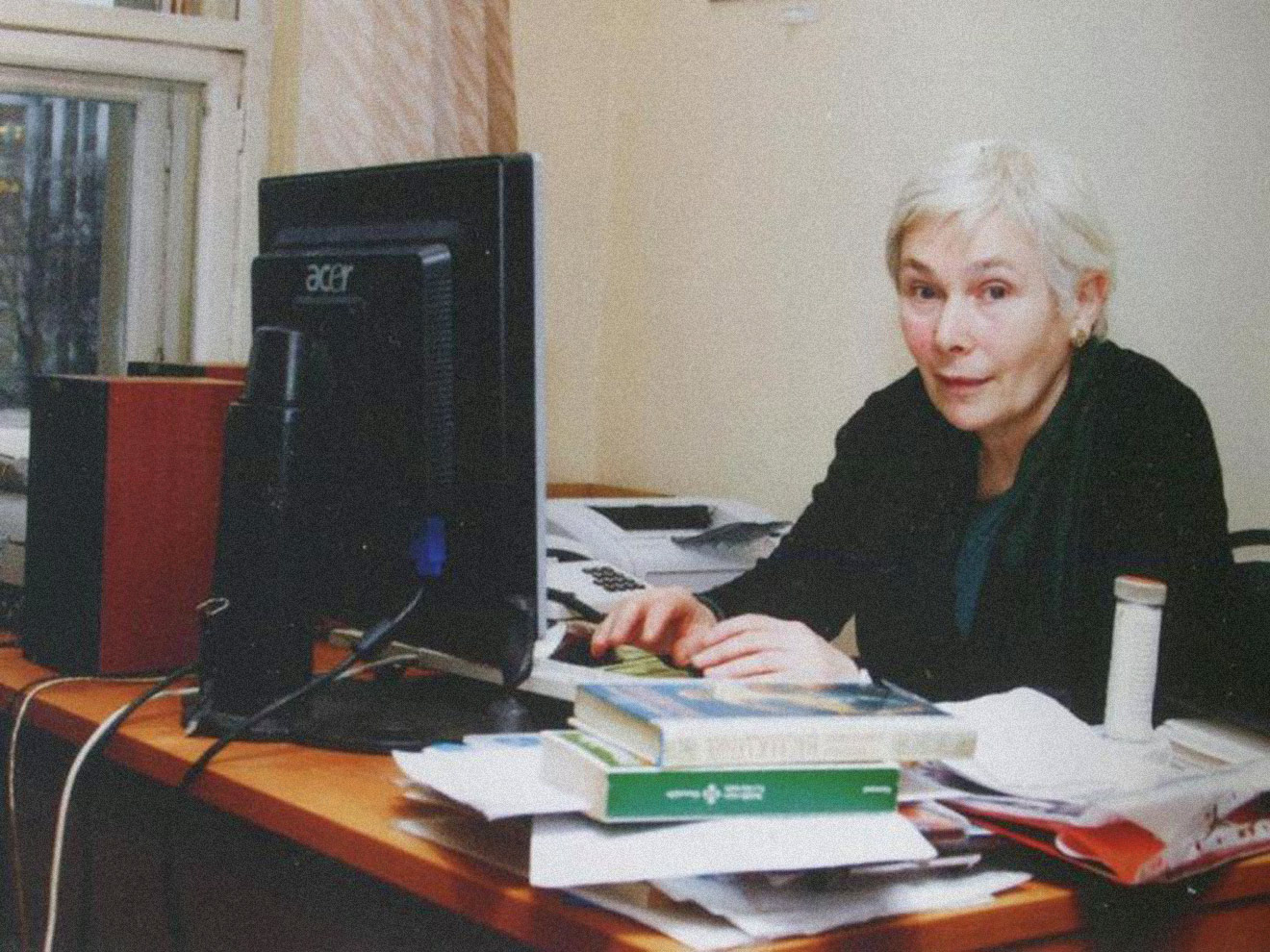

Галина Муравьева: «Мы с мужем раскладывали итальянские открытки и гуляли по ним»

Галина Даниловна Муравьева выучила и вырастила несколько поколений российских итальянистов. В 2021 году вышел ее параллельный построчный перевод первой кантики «Божественной комедии» Данте. В новом выпуске цикла «Ученый совет» — ее рассказ о детстве, увлечении Италией, выборе профессионального пути, преподавании, переводах и мурашках, которые бегут, когда слышишь настоящие стихи

Филолог, кандидат филологических наук, переводчик, преподаватель. Командор ордена Звезды Итальянской республики. Автор переводов «Государя» Макиавелли, «Амето» Боккаччо, «Галатео» Делла Казы, а также параллельного построчного перевода первой кантики «Божественной комедии» Данте. Кроме того, Галина Даниловна Муравьева — редактор каталога «Монеты варварского чекана на территории от Балкан до Средней Азии» (2012) и соавтор авторитетного нумизматического издания «Атлас таманских подражаний римским денариям» (2022).

Научные интересы: итальянский язык и литература, Данте, поэзия, перевод, нумизматика.

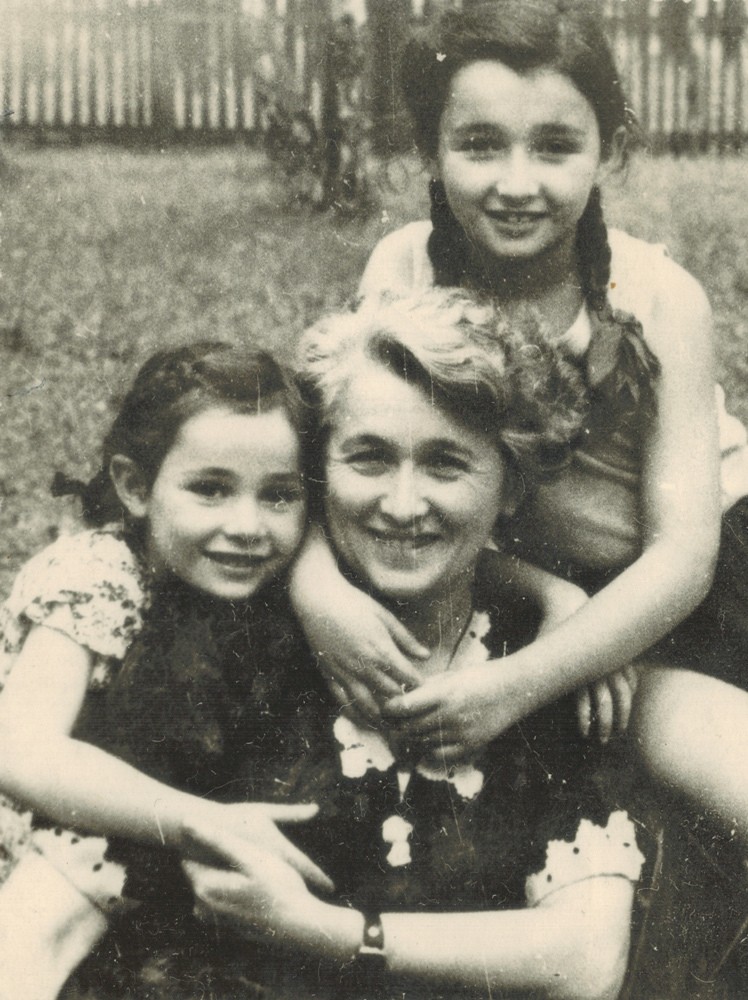

О послевоенном детстве, клумбе с табаком и страшных историях

У меня были очень хорошие родители, но в этом послевоенном детстве было много тяжелого. Ходило много нищих по квартирам. Конечно, было неважно с едой. И детство было очень советское.

Мы жили в доме возле Тверской — тогда улицы Горького. Двор у нас был чудесный. В середине — клумба, на клумбе табак, вечерами этот табак дивно пах. Днем там играли, а вечером мы сидели на скамейках и рассказывали страшные истории. Страшных историй я и потом наслушалась, но не таких страшных.

В детстве была еще и дружба. Главная моя дружба до сих пор продолжается. Хотя моя Саша Раскина живет далеко-далеко-далеко от Москвы, в Новом Орлеане, мы все равно дружим. Вот это все пошло от школы, от детства.

О 175-й школе

Я пошла в школу в 1949 году. Школа

У меня в классе училась ни много ни мало дочка заместителя Берии, в старших классах — дети заместителей Берии. В моей же школе учились дети из дома МГБ на Садовом кольце Имеется в виду жилой дом работников Министерства государственной безопасности на Садово-Триумфальной улице.. Нас, детей из соседних домов, уже принимали попросту и дети были хорошие. Но атмосфера была душная, сгущенно-советская. Я помню, как наша директорша — она вела у нас Конституцию в

О пионерском лагере

Мама была врачом, и вместе с ней я ездила в пионерлагерь в Удельной. Мне там было хорошо. Я возвращалась вечером из отряда, бежала по корням сосен, по шишкам… Для меня это такой образ Подмосковья — Казанская железная дорога, сосны — замечательно! Но потом, в 13 лет, меня одну отправили в другой пионерлагерь. Сбежать я не сбежала, но после первой смены наотрез отказалась ехать. Потом по утрам мне мерещился горн. Это была ужасная травма: больше я туда не ездила, а родители меня не заставляли.

О выборе дороги

Папа был инженер-станкостроитель. Когда мне было лет шесть, я собирала

О персте судьбы

Мне в голову не приходило учить итальянский — это придумал мой умный отец. Конкурс на английское отделение был большой, и он сказал: «Ты не пройдешь. Давай поступай на итальянское, там конкурс будет меньше…» Итальянское отделение открылось в том году, и конкурс, правда, был совсем маленьким сравнительно с английским, и я прошла, к своему величайшему удивлению. Я считаю, что это случайность или перст судьбы — называй как хочешь. Мне сразу стало хорошо с итальянским. И я, конечно, не пожалела и никогда уже не пожалею об этом выборе: он действительно оказался провиденциальным.

Я окончила университет как литературовед, и заведующий кафедрой зарубежных литератур, до этого еще и декан, Роман Михайлович Самарин мне сказал: «Я вас возьму на кафедру в аспирантуру, если вы будете писать диссертацию на тему маргиналий Грамши». «Грамщи» — вот так он выговаривал, считая, видимо, что это правильно

Об учителях в МГУ

В университете была замечательная преподавательница французского Эда Ароновна Халифман, от которой пошел наш способ спрашивать домашнее чтение.

Человек читает заданное количество страниц, мы просим перевести с листа в нескольких местах наугад. Скажем, прочитал 100 страниц — ответил в пяти местах. Прочитал 150 — ответил в шести местах. Другие способы домашнего чтения — например, пересказ — я считаю несравнимо хуже. И это замечательно придумала Эда Ароновна. Замечательной была Лидия Николаевна Натан. Ее мысли и чувства никогда не были только внутри: она, когда могла, выходила, выступала, рисковала. Ей было чем рисковать, и она сильно поплатилась. Ее провалили по конкурсу, то есть фактически уволили. Но за нее заступилось много народу. Было громкое и долгое дело, стоившее ей здоровья, но ее восстановили. Потом я была в Англии на ее могиле.

О работе в Институте общественных наук и доносе

После университета меня распределили: я работала переводчиком в Институте общественных наук и переводила разные лекции, в том числе и синхронно.

По сути дела, это была партшкола. Называлась она Институт общественных наук (ИОН). Меня туда взяли… Меня бы еще взяли в «Интурист», но в «Интуристе» надо было писать отчеты. А в ИОН, я спросила, надо писать отчеты? Мне сказали, что нет. Там обстановка была такая разудалая. Там Мамардашвили преподавал. И там ректор стал сторонником, как потом выяснилось, Пражской весны, ну и так далее. Но все-таки мне там не хотелось быть. Мне было… неловко.

В этом Институте общественных наук на меня написали анонимный донос, что я занимаюсь антисоветской пропагандой. На самом деле я действительно вела с итальянцами антисоветские разговоры, потому что тогда была уже вполне антисоветчицей. Это было оттепельное время, склонявшее к этим разговорам очень сильно. Но в доносе написали, что я бог весть что перевожу. Например, что на Трехгорной мануфактуре брак 33 %. Что я говорила на самом деле, понятия не имею. Может, я ошиблась, может, и правда сказала так, а может, нет. Меня обсуждали на заседании нашего бюро переводов, но надо сказать, ни у кого не было энтузиазма меня осуждать — там были очень симпатичные девочки. Потом в коридоре меня встретил наш

О прыжке в поезд на ходу

Мне не приходило в голову, что я буду преподавать. Это тоже случайность. Я ушла в никуда: у меня не было ни предложений, ни идей… Где я буду работать, я не знала, но считала, что

О людях на филфаке

На филфаке были замечательные люди, и с некоторыми я подружилась. А кто был не замечательный, тех я старалась не замечать. Я там преподавала без малого 25 лет и с одним своим коллегой практически не разговаривала — здоровалась, но не разговаривала.

О первой поездке в Италию и прогулках по открыткам

В 1964 году вся моя группа поехала в Италию, а меня не пустили. Но в 1965-м меня послали на две недели переводчиком — я ездила по всяким фабрикам, производившим синтетические волокна. Специалист — симпатичнейший инженер, беспартийный, при нем

О второй поездке в Италию

Я была уверена, что увижу Италию еще тысячу раз, а увидела только в 1988-м. До этого меня не пускали и каждый раз отказывали,

— Ваша мама была в оккупации.

— Как это она была в оккупации?

— В Херсоне.

— В Херсоне она родилась.

Но это не имело значения. Важно было, что меня не пустят. Меня не пускали даже в Болгарию. Парторг нашей кафедры обводил заседание кафедры глазами, минуя меня, и говорил: «Ну, никого нет, у кого есть возможность поехать со студентами по безвалютному обмену». Я могла бы поехать, но меня никто бы не послал.

Я уже не надеялась поехать в Италию: считала, что один раз съездила — уже Пушкина обогнала. Пушкин всю жизнь мечтал об Италии и ни разу не был, а я побывала две недели. А в 1988 году мой коллега подошел ко мне и говорит: «А теперь вы тоже сможете поехать». И меня пустили. Я поехала в Перуджу на курсы итальянского для преподавателей и полюбила ее на всю жизнь. Прямо до слез.

О красоте

Все-таки столько красоты, сколько видишь в Италии, нельзя даже вообразить. Банальность, конечно, но чистая правда. В России Италия всегда всех волновала. Ахматова, съездив в Рим, сказала: «Человек не мог всего этого сделать. А если не человек, то кто?» Вот если не человек, то кто? Мне и сейчас хочется в Италию. Я уж не верю, что в нее попаду с этой пандемией, но до сих пор очень хочется, конечно. Сколько я ездила в Италию после 1988 года, а все равно всю Италию еще не посмотрела.

Об итальянцах, левых, правых, Тарковском и Феллини

Мне всегда на итальянцев интересно смотреть. Все-таки мы исторически очень разные. Они проходили исторические периоды одновременно с нами, но с совершенно другими чувствами и понятиями. Пока мы здесь были антисоветчиками, они были коммунистами. И каждый порядочный человек в Италии голосовал за компартию. Висконти был коммунистом, не говоря уже о Пазолини. И Кальвино, и Павезе — они все были левыми, все были коммунистами и голосовали за компартию. И как это совместить в нашем понимании, непонятно.

Году примерно в 1973-м я оказалась на студии «Мосфильм» с двенадцатью итальянскими кинематографистами. Там были кинорежиссеры и актеры. За большим столом сидит начальник мосфильмовский, в сером костюме, с орденом. И тут же Тарковский, и Андрон Кончаловский молодой. Тарковский не умолкал, публично выступал и все время фрондировал. А Кончаловский, человек трусоватый, испугался, быстро спрятался за

Мои друзья-итальянцы жили двойной жизнью. Они здесь разделяли наши чувства, а когда приезжали в Италию, там разделяли коммунистические чувства. И мне говорила одна итальянка, что у нее должен быть такой же молодой человек, как она, кто ездит сюда и туда и знает все про Советский Союз, потому что объяснить никому другому она не может, ей никто не поверит.

Об эмиграции

В 70-е годы все обсуждали, эмигрировать — не эмигрировать. Все, у кого была такая возможность или кто хотел такую возможность себе создать. Это обсуждалось неделями, месяцами и годами. Стыдно сказать, я тогда осознала, что я субъект истории, ничего не делая при этом, не выходя ни на какие площади. Но я чувствовала, что здесь все переживаю,

Об отношении к преподаванию

Мне говорили: «Вы так любите преподавание». Я молчала, но я никогда особенно не любила преподавание. Я просто знала, что это мое дело. И это очень сильно, как бы сказать, положительно действовало на мою психику. Но вот этого обожания преподавания — когда говорят «педагог с большой буквы» — во мне не было. Просто жизнь велика, а преподавание отнимало очень много сил и времени. А мне еще нужны были силы и время для многого другого — прежде всего на перевод. Надо было и зарабатывать тоже. Наши зарплаты были смехотворными. На один сапог зарплаты хватило бы, на второй — уже нет.

О переводах Боккаччо и Макиавелли и о том, как есть грушу

Я начала переводить даже и художественное. Когда я принесла пробный перевод «Амето» Боккаччо «Амето, или Комедия флорентийских нимф» — книга Джованни Боккаччо, написанная в 1341–1342 годах., редактор, Сергей Александрович Ошеров, мне сказал: «Отложим Боккаччо, не хотите ли вы перевести Макиавелли?» Я была потрясена, но сказала: «Да, хочу». А когда я закончила перевод, то один тип, человек из ЦК, тоже переводчик, написал плохой отзыв, но не обо мне, а о Макиавелли — какой Макиавелли плохой, как его нельзя печатать. Ну его и не печатали аж до 1982 года — перевод пролежал около десяти лет. В 1982 году уже приближались новые времена, и нашелся другой человек из ЦК, более продвинутый, который написал предисловие. И Макиавелли напечатали.

Еще я перевела «Галатео» Джованни Делла Казы — очень симпатичный трактат XVI века. Там есть милые вещи: например, если ешь грушу, не надо дуть на нее, остужая (почему она должна быть горячей, непонятно), а то можно случайно плюнуть. Или что не надо, высморкавшись, разворачивать носовой платок и смотреть, что там за «изумруды». Очень хороший трактат о поведении. Но я не могла много переводить, потому что много времени отнимало преподавание, ну и надо было зарабатывать

В те годы меня звали иногда на синхрон. В последний раз я переводила синхронно без кабины. С половины одиннадцатого до пяти. Без смены. Когда я закончила перевод, я выскочила на улицу. Мне было легко, я бежала домой и думала: «О, как хорошо». Но больше я синхронным переводом не занималась, поскольку у меня было ощущение, что я повредила себе голову. Все-таки синхронный перевод — это нервная, напряженная работа.

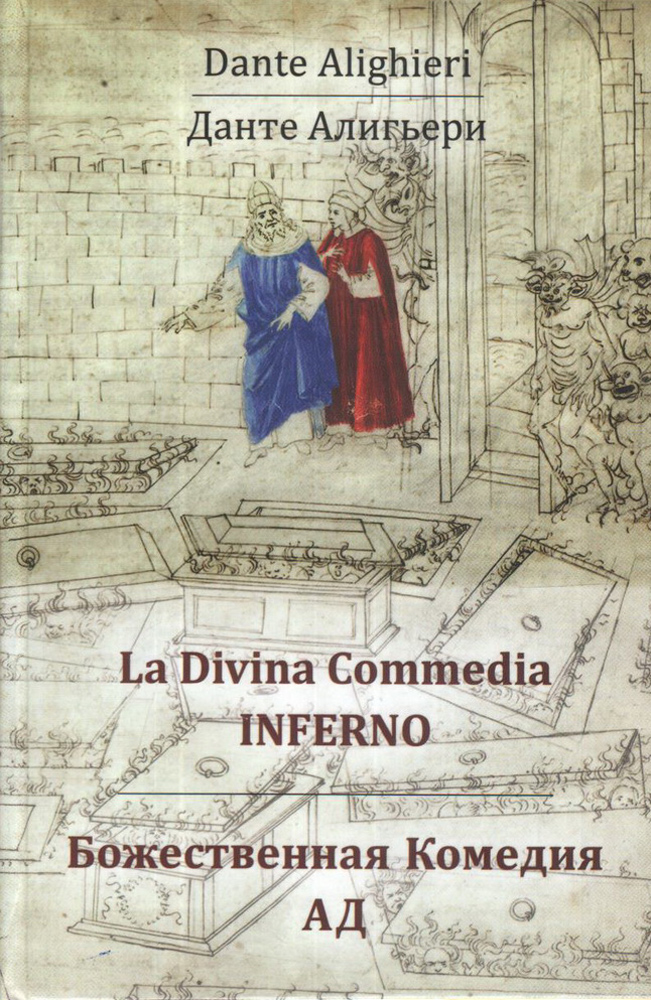

О переводе «Божественной комедии» Данте

Все началось с преподавания. Я вела в РГГУ спецкурс «Язык „Божественной комедии“». «Божественную комедию» читать непросто. Мы читали не все подряд, а

Мне хочется, чтобы Данте был переведен до конца. Не обязательно мной — если Ольга Седакова переведет «Чистилище», это будет хорошо. Я хотела, чтобы «Божественную комедию» было легче читать в оригинале. Потому что, как ни прекрасен перевод Лозинского, как ни виртуозен, все равно он слишком труден для параллельного чтения. А я хотела, чтобы был параллельный текст.

О том, зачем нужен точный перевод

Я узнала за эти годы, что много людей, даже не филологов, читали текст

О настоящих стихах и мурашках

В «Божественной комедии» я для себя открыла, что когда стихи настоящие — будь это хоть Античность или XIV век, — они действуют как стихи, а не как пласт культуры, который мы изучаем. У Данте до сих пор живые стихи. Даже студенты чувствовали, как бегут мурашки и горло сжимается. Вот это оно, это стихи. Поэтому меня всегда больше интересовала поэтическая сторона, а не богословская. Но я понимаю, что есть люди, которые могут гораздо лучше меня заниматься именно богословской стороной «Божественной комедии».

О том, почему на уроках можно говорить на родном языке

В нашем деле — в преподавании иностранного языка — столько странных мифов. Они входят в моду, и люди говорят с убеждением, что вот так можно, а так нельзя. Например, нельзя говорить на занятии на родном языке — надо грамматику объяснять

О студентах

Меня всегда удивляло, почему у меня такие хорошие студенты. За 50 с лишним лет преподавания у меня были хорошие и очень хорошие. А плохих людей — человека четыре, не больше. Зато очень плохих — и это тоже удивляет.

Удивляет, что, куда ни пойдешь работать, с кем ни имеешь дело, всегда найдешь

Об изменении итальянского языка

То, что в письменном языке изменилось — а это самые главные изменения, — мы можем увидеть своими глазами. Можем читать газеты, журналы, новые книжки и так далее, и поэтому мы представляем, как меняется письменный язык. Он, конечно, очень упростился по сравнению с тем, что было, когда я впервые начала переводить итальянские статьи. Я переводила итальянскую статью и не могла понять, как такую фразу можно расчленить, как можно перевести этот бесконечный синтаксический период. А сейчас, конечно, язык стал синтаксически гораздо проще. И это мы можем почувствовать. А что касается устного языка, то это не так важно. Я не считаю, что иностранцы должны щеголять

О самом трудном и коллекции монет

Самое сложное, что я сделала, — это каталог монет. Мой муж собирал варварские подражания римским и греческим монетам. И

Андрею дали «Букера» Премия «Русский Букер» была учреждена 9 октября 1991 года британской торговой компанией Booker Groop по инициативе Британского совета* в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии, учрежденной в 1969 году для Великобритании, стран Содружества и Ирландии.

*Признан нежелательной организацией., и он тоже хотел. Видимо, он считал, что Андрей

О типографии на Цветном бульваре и счастье

У меня в жизни было много счастья и много радости. Особенно во второй половине жизни я очень хорошо понимала, что мне счастья досталось больше, чем я заслуживала. Я не помню самый счастливый день, но помню день восторга, и это тоже связано с монетами. Я не могла представить, как сканированные монеты будут выглядеть типографски. Когда это будет напечатано, что там можно будет различить? Всё же мелко. И я просто с улицы пришла в экспериментальную типографию «Известий» на Цветном и сказала — вот

О важных исторических событиях

При мне умер Сталин, чтобы не сказать сдох. И я очень хорошо помню и все эти «дни всенародного траура», и школу, и как внизу стояли студебекеры Студебекер (Studebaker US6) — грузовой автомобиль фирмы Studebaker Corporation, выпускавшийся с 1941 по 1945 год и поставлявшийся Советскому Союзу по ленд-лизу., а я с балкона смотрела вниз. Меня не пустили, конечно, мне было 11 лет. А моя подруга пошла со своими подругами — они дошли аж до улицы Горького. Слава богу, их там завернули. Я жила недалеко от Трубной, так что, если бы я туда побежала, меня бы точно задавили.

В 1954, 1955, 1956 году стали возвращаться люди из лагерей. И мои родные, и друзья, и друзья друзей. Или те, кто потом стал моими друзьями. И сознание менялось. Я помню, мне было 15 лет, это был 1957 год, когда у меня, так сказать, пал последний советский бастион. Был такой Илья Захарович Серман, замечательный человек, специалист по русской литературе. Его многие знают или знали. Он отсидел, потом вернулся, и мы с ним вели всякие разговоры. Было лето, мы шли над Окой, и я вдруг спросила умным голосом, считая, что задаю очень важный вопрос: «Дядя Илюша, а как же частная собственность?» Он мне сказал, думая, видимо, о другом: «А что тебе частная собственность?» И все. А что мне частная собственность? И правда, чем мне плоха частная собственность?

Я прекрасно помню, как люди возвращались из лагерей. Прекрасно помню, как разоблачили «культ личности», как все это обсуждалось, тоже помню. Потом вторжение в Венгрию, потом вторжение в Чехословакию. Это был август 1968 года, я была в Паланге. И на пляже обсуждали вовсю, будет вторжение или не будет, введут войска или не введут войска. Все говорили — нет, не введут. А кто сказал, что введут? Андрей Яковлевич Сергеев. Он всегда был пессимистом и несколько Собакевичем. И ввели.

О Фриде Вигдоровой и других важных людях

Обстоятельства жизни меня сводили с людьми, которые мне достались: я их не сама завоевала, но они оставались со мной до конца своей жизни. Елеазар Моисеевич Мелетинский Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918–2005) — филолог, историк культуры, основатель исследовательской школы теоретической фольклористики. Подробнее о нем читайте в нашем материале «Памяти Елены Шумиловой»., Лидия Яковлевна Гинзбург Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) — филолог, писательница, мемуаристка. Автор книг о Герцене, Лермонтове, «Записок блокадного человека», знаменитых воспоминаний, записных книжек и проч., Илья Захарович Серман Илья Захарович Серман (1913–2010) — литературовед, филолог, специалист по истории русской литературы XVIII–XIX веков. и жена Ильи Захаровича, Руфь Александровна. Уж я не говорю о том, что мне безмерно повезло, когда я оказалась в школе со своей будущей подругой Сашей Раскиной, о которой я уже говорила, дочерью Фриды Абрамовны Вигдоровой. Скажи мне Фрида Абрамовна: «Прыгни с 11-го этажа», я бы прыгнула. Но не потому, что я готова была для нее на подвиги, а потому, что я верила каждому ее слову. Фрида Абрамовна была не типом диссидента — она была типом праведника. Поэтому ее защита многих и многих людей — это не правозащита. Это защита людей, защита каждого отдельного человека. И это меня тоже многому научило. Даже

Я считаю, что каждый человек должен видеть

О мужестве и неприятностях

Свобода, независимость мысли, жизни и мужество — это то, что я ценю в людях, неважно, сколько книг они прочитали. У меня была подруга — она в 14 лет потеряла обе ноги. Потом она окончила школу, поступила в медицинский, окончила ординатуру. Работала в больнице, поднималась с этажа на этаж — ночное дежурство. Потом она стала ученым-гематологом, защитила кандидатскую, защитила докторскую. И все на протезах. Как это можно было вынести? Она выносила. Я приходила к ней по

О плохих обстоятельствах и хороших людях

Так бывает, что обстоятельства плохие, а люди хорошие — по крайней мере те, кто им не очень поддается. К сожалению, в наше время очень много паранойи. Очень много нелепого представления о мире. Это представление о мире никакого отношения к миру не имеет. Вдруг человек открывает рот и произносит

О хаосе и непоследовательности

Что хорошо в нашей стране, так это хаос и непоследовательность.

О планах

Возраст мешает строить планы. Но есть